大学生电子竞技的使用与满足研究

——以重庆市主要高校为例

饶桐语

(重庆大学 新闻学院,重庆 401331)

2018年上半学期,北京大学开设电子游戏通论课,再一次引起社会广泛热议。随着大众对电子竞技认知的转变、了解程度的加深,越来越多的人感受到,电子竞技带来的不仅仅是游戏体验和快感。不断增加的社会压力、快速变化的社会环境等促使一系列有特殊需求的人们,主动接触电子竞技这一新兴事物。其中,由于作为互联网原住民的当代大学生群体接触电子竞技的时间更长、了解更多,往往能更快地接受电子竞技,是电子竞技最主要的用户群体之一,因此他们成为本次研究的主要对象。

有学者从使用与满足理论出发讨论类似问题,但研究主体也只是游戏本身(如英雄联盟等网络游戏)而已,即当前还没有文献对电子竞技这一事物为何能够吸引一大批大学生的目光作出研究和分析。其实,从2016年进入直播元年以来,电子竞技产业已经迎来了井喷式发展,曾经阻碍电子竞技发展的一系列问题逐渐得到解决。在政府扶持、资本投入、市场扩大、受众多元的情况下,电子竞技也实现了从满足小众游戏玩家的需求到满足多元需求的发展。那么,大学生究竟会出于哪些动机主动接触电子竞技?回答这一问题对探索电子竞技未来的发展方向有重要的指导意义。

一、电子竞技研究现状

目前,国内对电子竞技的研究较少,主要集中在电子竞技的产业发展和社会影响方面,从宏观层面讨论电子竞技在产业发展中遇到的机遇和挑战。具体可分为电子竞技产业发展研究、电子竞技社会影响研究、电子竞技选手及活动研究三个方面。

(一)电子竞技产业发展的研究

电子竞技被视为众多产业中的一种,部分研究基于其产业的新兴性质来研究产业发展的现状以及未来发展对策。在《我国电子竞技运动现状与发展的研究》[1]以及《我国电子竞技体育产业发展现状及策略思考》[2]等文献中,都指出了当前社会对电子竞技存在的偏见、政府管理的错位、企业的投入不足、电子竞技运动员匮乏这四大问题,并针对这些问题给出了深化社会认知、加强政府管理和企业引导等对策。

(二)电子竞技对社会影响的研究

立足电子竞技本身属于一种虚拟活动的性质,研究电子竞技对社会的影响,弱化产业价值,注重社会价值。其中又分为两类,一类是基于理论的利弊分析,如《电子竞技对青少年的影响探析》[3]以及《对电子竞技的理性思考》[4]等。另一类是通过个案进行经验分析,即类似于《吉林省高校电子竞技发展现状浅析》,[5]立足于某个城市或某所高校,通过具体数据分析阐述电子竞技带来的社会影响,如已经产生强大就业吸引力、参与者广泛等。

(三)有关电子竞技选手及活动的研究

分布学科较广,着眼点更细微,即以电子竞技为载体,进行不同专业的研究。如《电子竞技解说特色分析》[6]以及《我国优秀电子竞技运动员操作思维特征》[7]等,都只将电子竞技看作一项体育运动项目,研究其解说、比赛方法、比赛规则、操作技巧、运动员的身体素质等。

由此可见,当前电子竞技领域的研究学科主要涉及经济和体育,从新闻与传媒学科出发,基于使用与满足视角的电子竞技研究较少。国内只有部分研究者以使用与满足理论为基础,分析了网络游戏对游戏玩家需求起到的满足作用。例如,钟智锦就在《使用与满足:网络游戏动机及其对游戏行为的影响》[8]中,把游戏玩家分为成就型玩家和社交型玩家,对二者分别进行梳理阐述,认为游戏分别以能够实现个人目标、维系游戏中人际关系以获得情感回报来满足玩家的内在心理需求。尽管电子游戏与电子竞技有诸多共同点,但其本质有很大区别,不能一概而论。因此,本文从电子竞技本身出发,讨论大学生对于电子竞技的使用与满足情况,希望能够更正确地认识电子竞技。

二、研究设计与方法

本次研究基于使用与满足理论,讨论电子竞技满足大学生的一系列需求。根据电子竞技本身的特性以及使用与满足研究中常见的情感功能、社交功能、其他衍生功能,从体验需求、社交需求及就业需求三个维度出发对大学生主动关注电子竞技的原因进行调查。其中,体验需求主要是指游戏本身的特质对用户的吸引和满足;社交需求主要是在追捧电子竞技选手的过程中获得的情感满足、提供人际交往过程中的谈资与话题;就业需求指关注电子竞技未来的发展情况。

本次研究主要采用问卷调查和无结构访谈两种方法。通过结合两类方法,能获得详细的量化数据,也可把握受访者的具体心理。在问卷发放和访谈对象的选择上,选择了重庆市在校大学生群体,更方便进行实地采访。

问卷调查部分,问卷发放时间为2018年3月,共面向重庆市在校大学生随机发放问卷216份,其中男性94份,女性122份。问卷主要调查内容包括三个方面:其一,性别、年级等电子竞技用户的个人信息;其二,使用电子竞技的情况;其三,使用电子竞技的原因和满意度。通过这三个层面来达到探究电子竞技大学生使用需求和满足程度的目的。

访谈调查部分采取了无结构访谈的方式,以避免他们在访谈过程中被引导,能够自由表达自己的真实看法和观点。访谈时间为2018年3月,访谈对象容量为30人,访谈内容包括对电子竞技的看法、使用动机、关注方向等。访谈对象为对电子竞技了解程度不一、对电子竞技关注动因不一的大学生群体,以获取较为普遍的使用动机和满足情况,避免涉及的受访群体太过狭窄而对研究结果产生影响。

三、调查数据分析

本次问卷发放主要集中在重庆的5所高校,包括重庆大学、重庆医科大学、重庆师范大学、西南大学、重庆人文科技学院,采用线上发放和线下发放问卷两种方式。从2017年3月至4月,共发放问卷250份,回收有效问卷216份。本文即通过这216份样本作为数据来源进行分析。被试群体包括各类高校,文理均衡,其中男性94人,女性122人。

(一)大学生电子竞技的使用情况

从对电子竞技的使用时长、使用方式来看,被试群体对电子竞技的使用存在较大差别,且被试者使用方式主动程度与使用时长呈正相关关系。

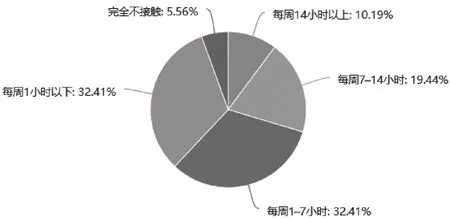

相较于直播、电视等媒介而言,大学生接触电子竞技的方式更加多元,存在较大的不确定性,因此其接触频率也更难确定。所以,采用接触时长这一变量衡量大学生的电子竞技使用情况。数据显示,通过各种方式,10.19%的大学生接触电子竞技时长达14小时以上,有19.44%的大学生接触电子竞技时长在7~14小时,每周接触1~7小时的占比32.41%,每周接触1小时以下的大学生占比32.41%,完全不接触电子竞技的有5.56%。从调查来看:只有少数大学生接触电子竞技的时间平均每天超过2个小时,而绝大部分大学生接触电子竞技都控制在每天1小时以内。从每天完全不接触到每天接触2个小时以上,可见差别较大。 (见图1)

图1 大学生接触电子竞技的时长

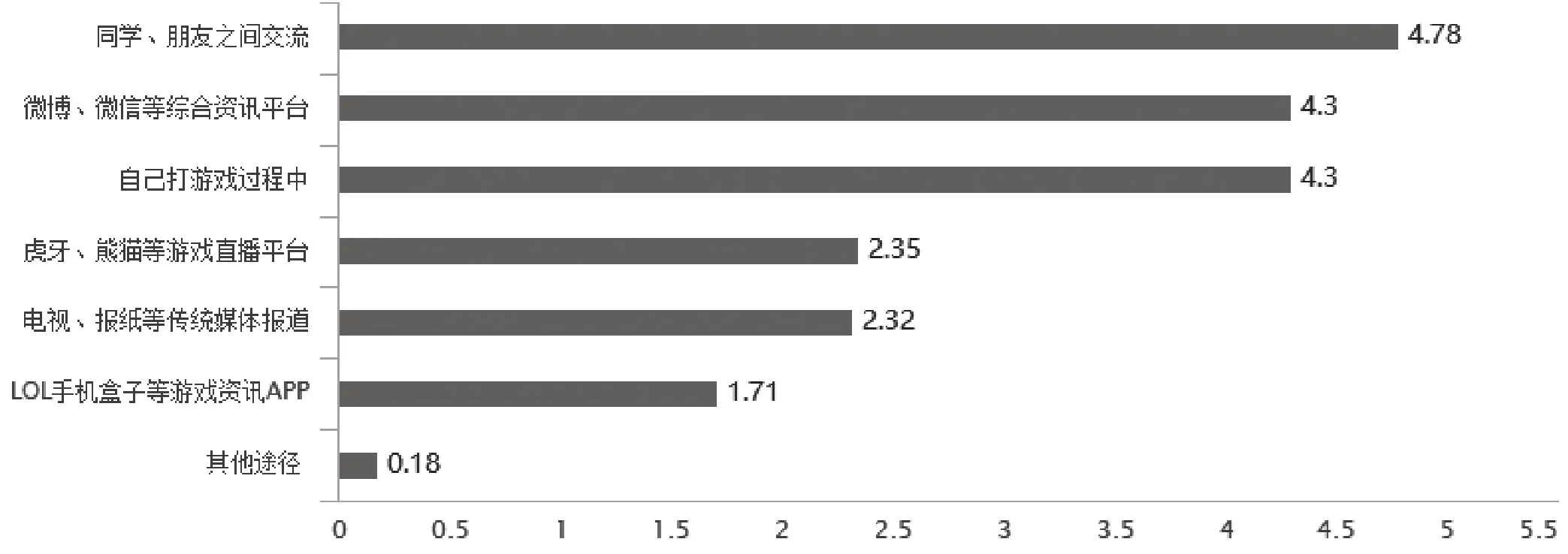

同时,讨论电子竞技接触方式时,以主动程度为标准,将大学生接触电子竞技的途径分为:电视、报纸等传统媒体报道,微博、微信等综合资讯平台,同学、朋友之间交流,自己打游戏过程中,虎牙、熊猫等游戏直播平台,LOL手机盒子等专业游戏APP以及其他途径。(见图2)

图2 大学生接触电子竞技的途径

在接触电子竞技的途径中,方式为同学、朋友间交流的比例最高,方式为自己打游戏次之,方式为专业游戏资讯APP的比例最低。经过分析可以发现,从数据的显示上,接触方式和使用时长具有较高的匹配度。会通过游戏直播平台、专业游戏资讯APP接触电子竞技的这一小部分群体会更加主动地使用电子竞技,他们对电子竞技的依赖程度更高,电子竞技已经成为他们日常生活中不可缺少的一部分,所以他们可能每天接触电子竞技的时长达到2小时以上。此外,对通过日常交流、综合资讯平台接触电子竞技的这个比例较大的群体而言,他们接触电子竞技的动机更多,电子竞技并不是他们的生活必需品,所以接触时长基本控制在每天1小时以内。

(二)使用动机及满足需求

1.体验需求

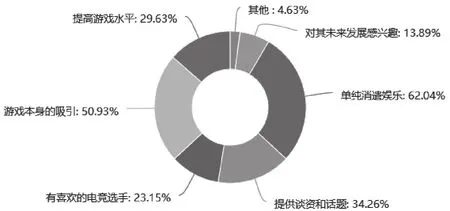

调查显示,除了游戏本身的吸引关注电子竞技这一原因高居榜首(50.93%)以外,还有大量受众期待通过观看电子竞技职业选手的比赛来提高自己的游戏操作水平(29.63%)。(见图3)当然,这两大群体的重叠度也较高。毕竟,尽管电子竞技和游戏并非一物,但两者之间的亲密关系不能忽视。在《中国电子竞技体育产业面临的问题和对策》中,段宁对电子竞技的定义是:利用信息技术为核心,以软硬件为器械进行的,在体育规则下实现的人与人之间的对抗性运动。[9]在电子竞技的赛场上汇聚着强大的游戏高手,而在体育规则之下,他们竞技依托的仍然是所有游戏玩家所接触的如英雄联盟、王者荣耀、dota等游戏。

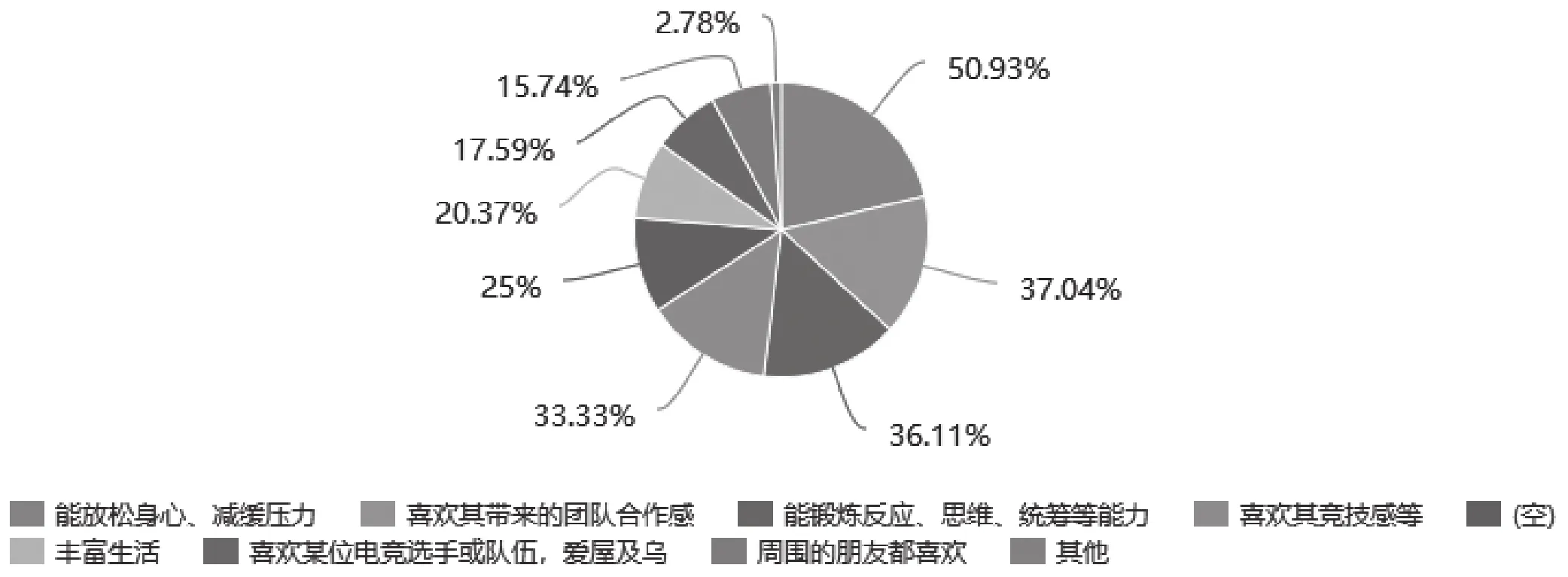

因此,多数受试者表示喜欢电子竞技,是因为电子竞技能够使他们放松身心、减缓压力;能锻炼他们的反应、思维、统筹等能力;喜欢其带来的竞技感、团队合作感等,这是电子竞技所能满足的游戏体验需求。(见图4)

同时,调查显示,有62.04%的大学生接触电子竞技是为了消遣娱乐。易观发布的《中国移动电子竞技年度综合分析》称,移动电子竞技象征着电子竞技的第二次工业革命。王者荣耀、绝地求生等移动端游戏的风靡,为电子竞技注入了一批全新的玩家,他们得以突破传统,也成为电子竞技产业的一剂强心针。就这批全新的玩家而言,他们并不是某个游戏的拥趸,也不存在所谓的游戏情怀等情绪,对他们而言电子竞技只是诸多娱乐消遣的方式之一。通过电子竞技他们可以打发时间,在无聊时获得精神上的愉悦感。

2.社交需求

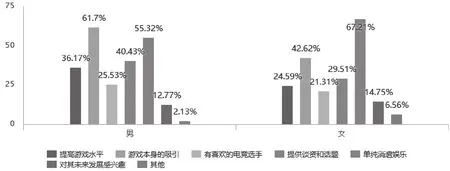

第一,身份构建。调查显示,有23.15%的人接触电子竞技的原因是有喜欢的电子竞技选手,有21.31%的女性与25.53%的男性会出于是某位电子竞技选手的粉丝的原因而关注电子竞技资讯。(见图5)对2名来自重庆大学的WE电子竞技俱乐部的粉丝而言,更吸引她们的是这些电子竞技选手的人格魅力以及团队互动的乐趣,而非电子竞技活动本身。

图3 大学生接触电子竞技的原因

图4 大学生喜欢电子竞技游戏的原因

蔡骐曾在《粉丝型受众探析》(2011)[10]中,把来源于偶像崇拜,以文化认同和身份建构的受众归类为粉丝型受众。他认为,从其媒介使用行为和动机来看,粉丝型受众较传统型受众要更加积极主动。从这个角度来看,粉丝型受众更加符合本文试图挖掘的受众群体,因为他们更主动地在电子竞技中寻找能满足自己期待之处,即电子竞技可以满足他们的精神需求,丰富他们的个人生活,他们也在消费的过程中获得了快感。这种愉悦感的获得,促使他们自愿成为电子竞技产业里不可或缺的消费群体。把握了这类群体的需求,聪明的广告商也在推动电子竞技明星的打造。他们通过为电子竞技选手开通微博、直播渠道等方式,源源不断地吸引有这种需求的受众。除此之外,商家还试图通过娱乐明星、体育明星等的宣传,继续开拓粉丝市场,如周杰伦就曾经受邀出战英雄联盟6周年明星赛。电子竞技利用明星既有的推广能力,把电子竞技的影响力扩大到了更广泛的群体中。

图5 不同性别大学生主动关注电子竞技的原因

第二,群体认同。数据显示,提供谈资和话题动机以34.26%位于接触电子竞技动机的第三位。电子竞技既是大学生群体获得群体交流过程中认同感的工具,也逐渐成为一种新的社交方式。

重庆医科大学、重庆大学的2名女生表示:“并不仅仅是会聊游戏,也会谈谈电子竞技产业的发展和趋势。”“虽然看不懂电子竞技,但是也有跟朋友去看过现场比赛,重在氛围。”从这个角度来看,电子竞技类似于一个新的公共议题,它已经逐渐完成了从小众范围讨论话题到大众社交话题的转变。同时,体验电子竞技现场“竞技感”等的关注模式,逐步向普通的体育活动靠拢。新事物总会有变得习以为常之时,伴随着主流媒体的进一步报道,大众也会继续深化对电子竞技的了解,从而促进其慢慢融入大众生活。

3.就业需求

2016年,教育部职业教育与成人教育司发布《关于做好2017年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知》,公布的13个增补专业包括“电子竞技运动与管理”专业;2017年,中国传媒大学南广学院成立电子竞技学院,通知中提到,成立独立电子竞技学院是为了紧密服务行业发展趋势及市场人才需求;2018年,北京大学开设电子游戏通论课,开课老师称,这是因为将来有越来越多的大学生毕业后从事这一行业,所以他们需要对其有所了解。

数据显示,提供谈资和话题动机以34.26%位于接触电子竞技动机的第三位,另外还有13.89%的大学生表示关注原因是对电子竞技的未来发展感兴趣。正是因为电子竞技进入亚运会,各大高校逐渐开设电子竞技相关课程,电子竞技在我们生活中出现的频率越来越高。2017年11月,腾讯电子竞技组织了一场以推动电子竞技人才培养为主要目的的电子竞技教育研讨会,提到要“弥补当前电子竞技产业21万的人才缺口,满足80%的从业人员对职业技能培训的强烈需求”。越来越多的大学生开始关注这个快速发展的新事物,并且考虑是否要从事这一行业。在访谈中,有近一半的人愿意从事电子竞技及其相关的衍生行业。重庆大学的1名男生表示:“如果可以的话,想去电子竞技比赛现场进行赛事转播工作。”

四、大学生群体使用电子竞技的反思

大学生群体作为当前年轻一代的主要组成部分,也是电子竞技的主要受众。根据问卷和访谈调查分析可知,喜欢电子竞技和使用电子竞技之间并无完全必然的联系。在体验需求、情感需求、社交及就业需求这些使用动机的背后,有更多值得我们思考的东西。通过梳理数据等,我们可以从内部和外部两个层面进行分析。

就外部原因而言,其和电子竞技本身的特性相关。首先,泛娱乐化是当前各个领域普遍出现的一种社会现象。泛娱乐化就“泛”在娱乐的扩大化,电子竞技的迅猛发展正得益于其朝着娱乐产业方向的不断延展。运营商打造电子竞技明星、打造电子竞技粉丝文化、邀请娱乐明星多方参与、全民手游狂欢……在越来越浮躁的现代社会,本就不属于严肃题材的电子竞技自然发展得如鱼得水,再加上以上举措,都顺利达成对社会泛娱乐化现象的迎合,很容易形成电子竞技铺天盖地之势,大学生对于电子竞技的媒介接触可能性也不断增大。正因如此,我们经常看到一些平时不打游戏的人也对电子竞技了解甚多。其次,快速变化的社会环境和发展势头良好的电子竞技使未来还处于不确定状态的大学生需要不断接触新事物、了解新知识。最后,电子竞技已经成为一种新的社交方式,各类电子竞技比赛趋于规范化,也在各个城市遍地开花。观看电子竞技比赛的刺激感、参与感和现代感等,让很多大学生愿意去现场观看电子竞技比赛,感受热烈的现场氛围。

就内部原因而言,则和大学生群体的特征相关,属于他们偏向主动接触电子竞技的因素。面对较大的生活和学习压力,不管是亲身参与到电子竞技之中,还是观看电子竞技比赛直播,抑或是关注追捧的电子竞技明星,都可以让大学生释放压力,获得体验和情感上的精神满足感。另外,大学生的课余时间也比较多,有条件持续关注或参与到电子竞技活动中,促使个体与电子竞技之间的黏度不断提高。同时,大学生仍处于对新鲜事物保持高度好奇心的阶段。当周围的人都在谈论一个事物时,出于不被话题隔离在外的目的,他们也会主动了解电子竞技。在交谈过程中,他们同样获得了被关注、被认可等的社交满足感。

[1]袁伟.我国电子竞技运动现状与发展的研究[D].华中师范大学,2014.

[2]宋忠义.我国电子竞技体育产业发展现状及策略思考[J].职业时空,2011(4):26-28.

[3]耿密.电子竞技对青少年的影响探析[J].中国青年研究,2009(10):84-86.

[4]赵进.对电子竞技的理性思考[J].辽宁体育科技,2005(2):81-96.

[5]杨思瞳.吉林省高校电子竞技发展现状浅析[A].吉林省第五届科学技术学术年会论文集[C]. 2013:815-818.

[6]杨贺.中国电子竞技解说特征研究[D].成都体育学院,2015.

[7]孙鹏,李宗浩.我国优秀电子竞技运动员操作思维特征[J].天津体育学院学报,2007,22(4):350-352.

[8]钟智锦.使用与满足:网络游戏动机及其对游戏行为的影响[J].国际新闻界,2010(10):102-104.

[9]段宁,郑志强.中国电子竞技体育产业面临的问题及对策[J].北京体育大学学报,2006(12):1638-1641.

[10]蔡骐.粉丝型受众探析[J].新闻与传播研究,2011(2):33-41.

[11]胡翼青,张婧妍.文献题名功能主义传播观批判:再论使用满足理论[J].新闻大学,2016(1):75-83.

[12]郭羽,伊藤直哉.基于使用与满足理论的微信使用行为与效果研究[J].新闻界,2016(8):54-58.

[13]荣荣,柯慧玲.基于使用与满足理论的微信用户“点赞”行为动机研究[J].新闻界,2015(24):51-55.

[14]张洋.新媒体语境下大学生对电影预告片的使用与满足研究[J].新闻界,2014(1):2-6.

[15]潘霁.恢复人与技术的“活”关系:对“使用与满足”理论的反思[J].国际新闻界,2016(9):75-83.

[16]中国移动电子竞技年度综合分析2017[DB/OL].Analysys易观,http://mp.weixin.qq.com/s/0GI3hnwMBKs wp77zzKt5Qw,2017-03-27.

[17]电竞教育就是教打“王者荣耀”?[DB/OL]. http://mp.weixin.qq.com/s/zR_sOaV-z4rQSs9cDDjT6w,2017-11-11.

[18]电竞加入亚运会了!可能还会上奥运?现在辞职还来得及么?[DB/OL]. http://mp.weixin.qq.com/s/NeVF TGvW39Aa61SIhczfnw,2017-04-25.