供给侧结构性改革视角下的甘南藏族自治州乡村旅游产品开发研究

王永强

(甘肃民族师范学院 甘肃 合作 747000)

引言

2015年11月10日,习近平在中央财经领导小组第十一次会议上首次提出供给侧结构性改革。2017年1月农业部颁发了1号文件《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》,意见将积极发展休闲农业与乡村旅游作为农村经济供给侧改革的重要内容之一。甘南藏族自治州为全国十个藏族自治州之一,地处青藏高原与黄土高原过渡地带,农、牧、林三种生产生活方式交错分布。随着甘南旅游业和农业供给侧结构性的不断推进,旅游业与乡村经济逐渐融合发展,成为农业经济的新形态产品。

一、国外乡村旅游及国内民族地区乡村旅游研究现状

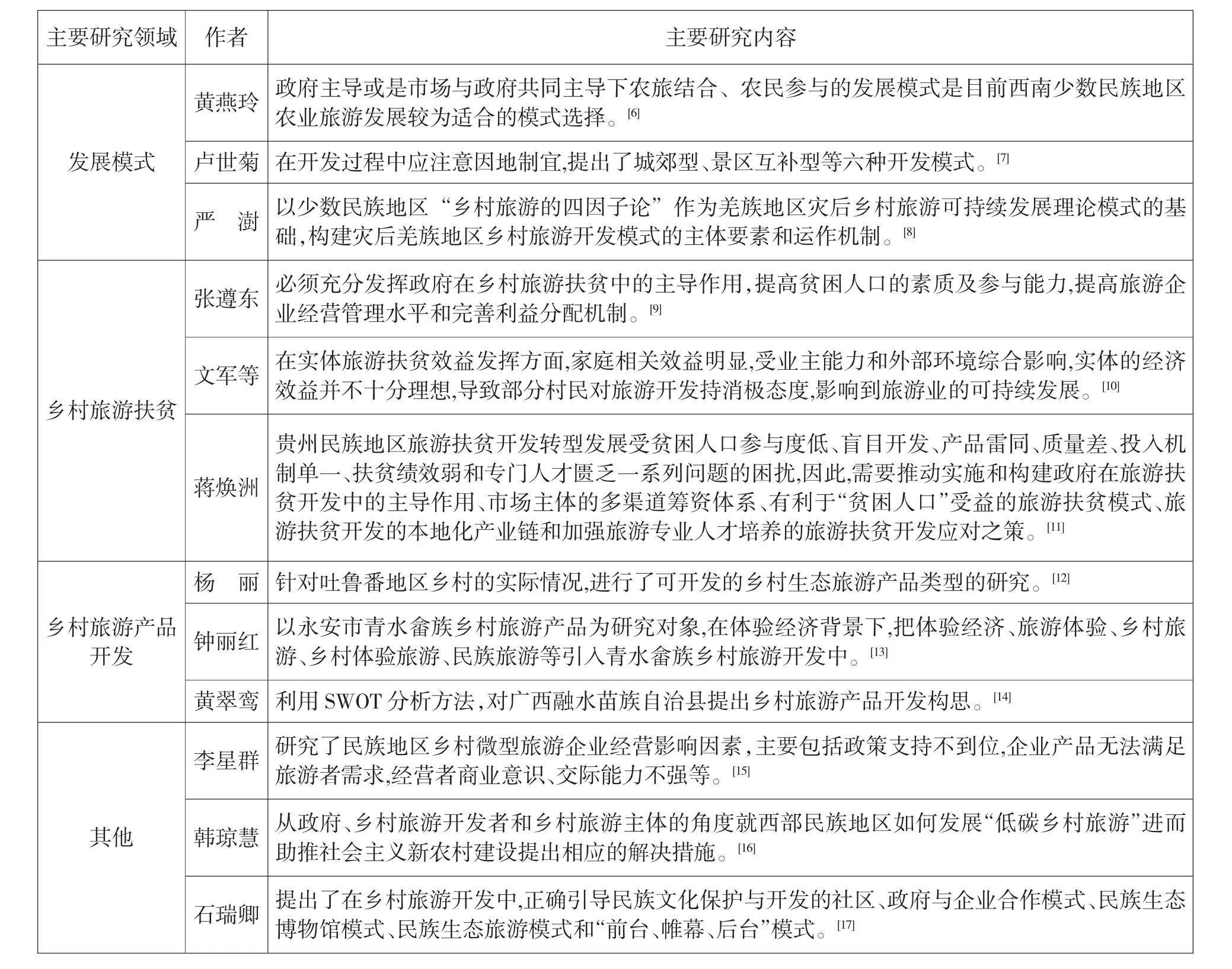

国内学者王素洁、刘海英通过对国外乡村旅游研究成果梳理发现,国外学者主要从乡村旅游供给动机、乡村旅游影响等六个方面对乡村旅游进行了深入系统的研究。[1]邹统纤、万志勇对国外乡村旅游研究情况及相关学者进行了归纳分析,尤其是国外学者对于乡村旅游的供给研究、需求研究、乡村旅游活动的利弊研究对我国乡村旅游的理论研究具有重要的借鉴意义。[2](P358-362)王瑞花等人就韩国、爱尔兰、美国等国家的乡村旅游模式进行了探讨研究。[3]近十年来,国内学者就民族地区乡村旅游发展模式、发展现状、乡村旅游影响、乡村旅游扶贫等方面展开了深入的研究,所著论文达百余篇,代表性成果如表1所示。其中研究所涉及的民族地区主要集中在贵州、四川、云南、广西等地,西北少数民族地区尤其是回族、藏族、哈萨克、蒙古族聚居地区的乡村旅游研究成果较少。付泳等人以甘南藏族自治州为对象,探讨了其乡村旅游发展模式、存在的问题及发展策略。[4]柴玲基于城乡一体化理念,以甘南藏族自治州为实证对象,探析了西部民族地区在乡村旅游发展中的问题并提出建议和对策。[5]

二、农、牧、林乡村旅游产品体系探析

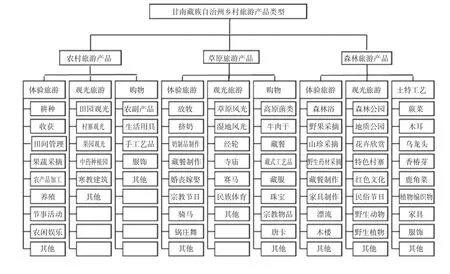

甘南藏族自治州因地理环境的复杂性造就了人们的不同形态的生产生活方式,也为开发多元形式的甘南乡村旅游产品提供了宝贵的资源。甘南藏族自治州地处青藏高原东缘地带,为青藏高原、黄土高原、陇南山地过渡地带,辖七县一市。甘南藏族自治州为全国十大藏族自治州之一,现有藏、汉、回等24个民族,总人口73.07万人,藏族人口37.06万人,占总人口的50.76%。甘南州地理条件特殊,高山高原、高山峡谷、山地丘陵三大地貌形态并存,部分地区交错分布。[18](P33-35)区域内生态环境保存良好,农、牧、林业交错分布,民族风情浓厚纯真,具备开发乡村旅游的优质资源条件,是推动甘南旅游供给侧改革的深厚动力源泉。本研究结合甘南实际,依据相关研究成果,探讨并模拟构建了甘南藏族自治州如下乡村旅游产品模型。

表1 国内民族地区乡村旅游研究代表文献

(一)藏乡风味旅游产品

玛曲全境、夏河部分地区、碌曲县大部分地区和合作全境是甘南境内主要的优质天然牧场,也有亚洲最好的牧场,乡村旅游应依赖优美的草原风光和浓厚的藏族民俗风情旅游资源,开发具有高原特色的牧业乡村旅游产品。草原牧区藏族同胞生产生活所依托的自然资源及孕育创造出的民族文化是甘南藏族自治州宝贵的旅游资源,在旅游产品开发过程中,应围绕体验旅游、观光旅游、特色商品加工为重点。将藏族人民的生产生活如放牧、奶制品生产加工、藏餐制作、婚丧嫁娶、节庆活动融入进体验旅游产品。在草原牧区,往往是草原自然风光富集区,如桑科草原、甘加草原、玛曲黄河第一湾、尕海湿地公园等。购物是丰富乡村旅游产品内容和增加附加值的重要渠道之一,土特产如狼毒菌、虫草、蕨麻、肉干、酥油等,工艺品如藏刀、唐卡、珠宝、藏服等都可以纳入旅游小商品开发之中。

(二)农林交错模式

迭部县和舟曲县地处岷—迭山系和白龙江流域,为甘南的主要林业资源分布地区,亦为草场、农田、林区交错地带,其间藏、汉、回等民族交错杂居,第一产业交错分布,具备小范围多元乡村旅游产品开发优势,如草原风情、田园风光、森林旅游等。卓尼、临潭两县为青藏高原向黄土高原过渡地带,东北部耕地面积较广,农业相对发达,是甘南开发农业观光体验旅游的理想地区。在农林交错地带,乡村旅游产品的开发应发挥多样性特点,在旅游线路的设计中应将农村体验观光游和林区体验观光游交叉结合,丰富游客旅游内容,突出多样性特点,加深游客记忆。

乡村旅游的发展既离不开图1所示的产品类型,更离不开其支撑条件。在规划开发乡村旅游产品时,首先应加强基础设施建设,尤其是主干道的交通条件。其次应加强人才队伍的培养建设,将乡村旅游服务人才建设纳入乡村旅游整体规划之中。最后应加大农牧林区的自然环境和人文环境保护力度,防止环境破坏和乡村文化。

图1 甘南藏族自治州乡村旅游产品体系模型

三、甘南藏族自治州乡村旅游开发现状

2010年舟曲县利用秀丽的自然风光和别具特色的藏汉民族民俗文化,依托“藏乡江南,泉城舟曲”旅游品牌,扶持开办了65家具有民俗风情和地方特色的“农家乐”、“林家乐”。合作市充分利用优势交通资源,在“213”国道沿线及周边草原上扶持城郊农牧民开办了20户“藏家乐”和“牧家乐”。卓尼县亦扶持开办了20余家“农家乐”和“牧家乐”。迭部县在益哇、电尕等地扶持建设30户“藏家乐”。玛曲县围绕民俗文化和草原湿地资源,推出了“游牧生态民俗文化”、“原生态湿地观光”、“牧家乐”、骑马游等精品旅游产品。临潭、碌曲、夏河亦对原有的农、牧、林家乐进行了改造升级。①

2011年,甘南州委、州政府制定并颁发了《贯彻落实关于进一步推动旅游业跨越式发展的实施意见重点工作分工方案》②,责成州扶贫办、州农牧局、各县市政府、州旅游局通力合作,大力发展乡村旅游,以景区、林区、郊区四周为重点,积极创建“一乡一景”、“一村一品”、“一家一特”的乡村旅游品牌。“十二五”期间,重点扶持冶力关、郎木寺、桑科等40个专业旅游村、1000户农、牧、林家乐。2014年《甘南藏族自治州生态旅游发展规划——(2013—2025)》完成,就甘南州生态旅游产品内涵及支撑体系做了详细的规划,对甘南藏族自治州乡村旅游发展具有现实的指导意义。

乡村旅游的发展对甘南藏族自治州旅游产品丰富和完善发挥了重要的作用,推动了甘南旅游供给侧结构性改革的发展,乡村旅游的发展拓宽了甘南旅游产品的宽度,也增加了甘南旅游产品的深度。甘南旅游所依靠的寺庙+草原的传统旅游模式得到了优化,实现了旅游的直接增收。

四、存在的问题及改革建议

(一)产品深度开发问题

甘南藏族自治州乡村旅游产品的开发目前仅停留在“农家乐”、“牧家乐”、“林家乐”三个较为传统的层面,产品的表现主要为藏餐、篝火晚会、住宿等形式。乡村旅游的核心产品应是一种回归自然、回归乡村生产生活的体验旅游,图1所示,甘南农、牧、林区乡村旅游的产品包含了其开发的层次性。综观甘南乡村旅游产品的开发现状,其乡村旅游资源的优势没有充分被挖掘,草原牧区的藏族人民的生产和生活两项核心吸引要素没有被有效开发。王兵研究发现,在欧美发达国家乡村旅游中,“一种是他们住在农民的家里,吃着农民自产自制的新鲜食品,观赏农庄周围的自然风景和农舍,到附近不加任何修饰的小池塘里游泳、钓鱼,学习农家制作面包、奶酪、果酱、葡萄酒的手艺,通过感受农家的生活来增加对自己的认识。第二种是参与各种农业劳动的度假方式,称为‘务农旅游’。各国对此种旅游的处理方式不同。在美国西部专门用于旅游的牧场上,旅游者放牧可以拿到牛仔通常的工资,以资助自己的旅游费用。其它国家多是无报酬的劳动。而在日本,无论成年人还是学生,参加劳动还要交费。东欧有两个国家的乡村旅游颇有特色。在波兰,乡村旅游与生态旅游紧密结合,他们在开展的活动内容上与其它国家一样,然而参与接待的农户均是生态农业专业户,一切活动在特定的生态农业旅游区内进行。”[19]甘南乡村旅游产品的深度开发亦可以参照以上乡村旅游模式,如让游客住在农牧民家中,欣赏村舍周边自然和人文风景,学习制作糌粑、打酥油、煮牛羊肉等。还可以在农业区参加农业生产活动中的耕种、田间管理、庄稼收获。在牧区参加放牧、挤奶、剪羊毛等活动。林区参加植树造林、林业病虫害治理、林间山珍采摘等活动。在有条件的地区建设生态农牧业旅游区,其构成单元必须是真实的生态旅游专业户,提供真实的乡村生产生活环境,应与传统生态旅游观光区、体验区相区别,防止失真。

(二)乡村旅游区域分布问题

甘南乡村旅游的开展目前在213国道线两侧、景区周边、城镇郊区较为密集,这些地区具有交通、旅游资源、人口资源的优势,因而起步较快。但乡村旅游的纵深发展将来应向生态环境较为原始、民风民俗更加淳朴、生产生活保持原貌的纯农业区、牧区、林区发展。2013—2025年,甘南州规划修建“三纵三横”公路交通网络,③100%的建制村通沥青水泥路。[20](P230)随着交通条件的不断改善、游客旅游意识的不断提升,这种格局将会逐渐被打破。

(三)乡村旅游产学供需错位问题

甘南州乡村旅游发展离不开多层次人力资源的支撑。2011年,中共甘南州委秘书处、甘南州人民政府办公室印发了《关于印发贯彻落实州委州政府关于进一步推动旅游业跨越式发展的实施意见重点工作分工方案的通知》,④提出了甘南藏族自治州旅游人才建设方案。甘南州依托甘肃民族师范学院、甘南州国家职业技能鉴定所第八所和第九所及相关培训机构,对甘南州乡村旅游服务人员开展了餐饮服务技能培训。通过对甘南州第九、第十期乡村105位旅游培训学员进行统计分析发现,乡村旅游服务人员的培训涵盖了七县一市52个乡镇,硕士学历占0.9%,本科学历占29.5%,大专学历占36.2%,中专和高中学历占13.3%,初中占9.5%,小学占10.5%。从学历角度分析,甘南乡村旅游服务人才分布呈正态分布,符合乡村旅游多层次人力资源发展需要。但从旅游产学供需角度分析,出现了明显的“供需错位”,大专以上学员中只有2名学员在校期间所学专业为旅游管理专业,其余专业五花八门,如汽修、兽医、动物学、物业管理、建筑、园艺等。⑤甘南乡村旅游的转型发展离不开高水平的旅游专业队伍,要实现从数量型向质量型的转变,人才是关键。一方面甘南乡村旅游应紧跟国家供给侧结构性改革步伐,拓宽乡村旅游产品宽度,加深乡村旅游产品的厚度,吸引优秀旅游服务人才融入乡村旅游;另一方面旅游教育机构要紧紧围绕乡村旅游实际发展需要,改革传统培养模式,培养适合本地乡村旅游的实用型人才。

(四)甘南乡村旅游营销滞后问题

相对较为成熟的传统旅游产品,甘南州乡村旅游产品的促销组合无论是广告宣传、人员推广,还是营业推广和公共关系均相对滞后,难以推动乡村旅游的发展。甘南乡村旅游产品的经营者大多文化水平不高,在纯牧业区,有些甚至连基本的汉语水平都不具备,难以与游客开展正常的交流。且在现代市场营销环境下,传统的旅游营销手段逐渐被“互联网+”等现代营销手段所代替。王莹莹在对426名旅游者消费行为的抽样调查中发现,在旅游出行方式的选择中,有39.9%的游客选择纯自助游,23%的游客选择自驾游,16.9的游客选择参加旅行社,15%的选择旅行社代订半自助方式,5.2%的选择公共媒体或机构组织的旅游。[21]在智慧旅游时代旅行社面临的生存压力不再是同行之间的竞争,而是转变为与携程网、途牛网等线上企业的竞争。实体旅行社面临的市场份额在逐渐减少,据统计,2011年旅行社组织的国内游、入境游和出境游份额只占6.4%、16.8%和28.7%,2012年30亿国内游游客中,跟团比例只有5%。[22]智慧旅游的发展将对我国旅行社业的发展产生革命性的影响,旅游产品的营销渠道的选择将发生颠覆性的变革,固守传统经营和宣传模式,将难以适应现代旅游业快速发展的步伐。甘南州乡村旅游产品的宣传模式应紧跟旅游变革步伐,适应新的旅游宣传手段,将“智慧旅游”更宽、更深地融入到甘南乡村旅游业的发展之中。

五、结语

乡村旅游既是农业供给侧结构性改革内容之一,也是旅游业供给侧结构性改革的重要内容。乡村旅游产品的深挖掘对丰富农业产品和旅游产品、增加农(牧)民收入具有重要的现实意义。甘南藏族自治州应充分利用乡村旅游资源优势,以旅游供给侧结构性改革为契机,深入挖掘农、牧、林乡村旅游产品,优化甘南州传统旅游产品结构,破除乡村旅游发展中交通基础设施、产学供需矛盾等瓶颈限制,通过互联网大力发展乡村智慧旅游,开拓国内外旅游市场,树立品牌形象,推动乡村旅游合理、健康发展。本文在研究中侧重探讨了民族地区乡村旅游形式产品及其内涵体系,并对甘南藏族自治州乡村旅游产品的开发现状进行了现象研究,但对于甘南乡村旅游的实证数据挖掘却不够充分,仅开启了甘南乡村旅游的研究序幕,以期抛砖引玉,推动甘南乡村旅游研究的发展。

注释:

①数据来源甘南藏族自治州2011年全州旅游经济工作座谈会交流发言材料。

②资料来源于甘南州委秘书处,具体详见甘南州委秘发(2011)1号文件。

③一纵为莲麓至哉孜尼嘎,为甘南州南北出口的一条重要公路,二纵为土门关至郎木寺公路,三纵为尕海至久治公路,一横为莲麓至达久滩,二横指赛尔龙至西寨,三横为甘青交界至两河口。三纵三横共计1730公里,连通了甘南州七县一市,也方便了甘青藏族、甘川藏区游客的出入,对甘南州全域旅游的实施具有重要的战略意义。资料来源见本文第21条参考文献。

④资料来源于甘南藏族自治州州委秘书处2011年1号文件。

⑤数据来源于甘肃民族师范学院组织部第九期、第十期乡村旅游培训资料。

参考文献:

[1]王素洁,刘海英.国外乡村旅游研究综述[J].旅游科学,2007(2).

[2]邹统纤,万志勇.旅游学术思想流派(第二版)[M].天津:南开大学出版社,2013.

[3]王瑞花,张兵等.国外乡村旅游开发模式初探[J].云南地理环境研究,2005(3).

[4]付泳,刘静等.甘南州乡村旅游发展研究[J].时代经贸,2015(31).

[5]柴玲.西部民族地区乡村旅游发展问题研究[D].兰州:甘肃政法学院硕士学位论文,2015.

[6]黄燕玲.基于旅游感知的西南少数民族地区农业旅游发展模式研究[D].南京:南京师范大学博士学位论文,2008.

[7]卢世菊.少数民族地区发展乡村旅游的思考[J].理论月刊,2005(8).

[8]严澍.文化保护传承视角下的羌族地区乡村旅游发展模式研究[J].天府新纶,2012(4).

[9]张遵东,章立峰.贵州民族地区乡村旅游扶贫对农民收入的影响研究——以雷山县西江苗寨为例[J].贵州民族研究,2011(12).

[10]文军,李星群.少数民族地区乡村旅游扶贫研究——以桂林龙胜龙脊景区为例[J].广西民族研究,2008(6).

[11]蒋焕洲.贵州民族地区旅游扶贫实践:成效、问题与对策思考[J].广西财经学院学报,2014(1).

[12]杨丽.吐鲁番地区乡村生态旅游深度开发研究[D].乌鲁木齐:新疆大学博士学位论文,2009.

[13]钟丽红.乡村体验旅游产品开发研究——以永安市青水畲族乡为例[D].福州:福建农林大学硕士学位论文,2014.

[14]黄翠鸾.少数民族乡村旅游SWOT分析与旅游产品开发构思——以广西融水苗族自治县为例[J].安徽农业科学,2011(14).

[15]李星群,文军.民族地区乡村微型旅游企业经营影响因素研究[J].桂林航天工业学院学报,2012(2).

[16]韩琼慧.大力发展低碳乡村旅游 推进西部民族地区新农村建设[J].农业经济,2012(7).

[17]石瑞卿.乡村旅游与民族文化的变迁研究——以宕昌县阴坪羌寨为例[D].兰州:西北民族大学硕士学位论文,2012.

[18]王文浩.甘南旅游地理[M].北京:中央文献出版社,2006.

[19]王兵.从中外乡村旅游的现状对比看我国乡村旅游的未来[J].旅游学刊,1999(2).

[20]甘南藏族自治州旅游局、中国科学院地理科学与资源研究所.甘南藏族自治州生态旅游发展规划——(2013—2025)[M].北京:中国社会出版社,2014.

[21]王莹莹.基于智慧旅游时代旅游者消费行为的旅行社发展应对策略研究[D].南京:河海大学硕士学位论文,2015.

[22]李云.智慧旅游时代传统旅行社经营模式的转型[J].对外经贸,2013(9).