移动互联网医疗在眼科的应用现状及分析

龚滢欣,朱佩文,邵 毅 (南昌大学第一附属医院眼科,江西南昌330006)

0 引言

新医改中指出要积极发展远程医疗,我国目前医疗资源配置极度不均,边远地区危重患者及疑难杂症患者就医困难,开展远程医疗大有裨益[1]。如今,远程医疗在我国已引起了广泛关注。随着4G技术的广泛应用、智能终端的普及,移动互联网行业将迎来新的时代。移动互联网所提供的简单便捷的应用服务成为各界关注的焦点,对互联网用户提供的医疗健康服务也在不断扩展。眼科作为以影像检查为主要诊断方式的学科,在远程医疗的发展中有着得天独厚的优势。

1 国内互联网医疗的应用现状

1.1 互联网医疗应用模式互联网+医疗模式的系统架构分3个层次:线下主体、线上诊疗系统和云端数据库[2],以互联网为载体提供医疗信息的查询、疾病的线上咨询、疾病风险的评估、电子处方的开据、电子档案的建立、远距离会诊及远程治疗与康复后随访等[3]。目前互联网医疗主要应用的模式分为3种:一是为医生提供交流平台;二是用于患者查询信息、预约挂号、远距离医疗和出院后随访服务等[4];三是为疾病防控部门建立管理大数据分析平台,对传染病流行或者突发公共卫生事件进行预警,对于健康、亚健康人群进行危险因素干预[5]。

1.2 互联网医疗应用现状目前,国内的互联网医疗应用总体处于起步阶段,但发展迅速。现有用户较多的有以下几类:一是综合医疗型,如“寻医问药网”为医患和患患之间的交流和互动提供平台,可以让患者找到合适的医生,解决患者与医生“错配”的问题,同时提供个人健康管理平台。二是远程医疗型,为患者提供高水平医院和一流专家权威分诊与咨询的平台,实现患者与医生的高效匹配。三是知识辅助型,如“全科医生”为临床医生提供全面的信息查询,包括临床评估、药物、手术与操作等;面向大众家庭的药品信息查询系统“家庭用药助手”等。四是随身医疗监测设备,如可穿戴智能血压计及血糖测量仪器等。这些设备的推出有助于专业检测向个人化、家庭化转变,为互联网医疗提供了硬件支持。

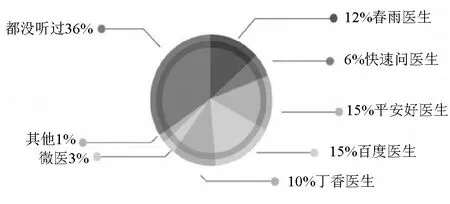

从互联网医疗用户来看,截至2016年,中国网民有7.31亿,其中互联网医疗用户为1.95亿,占网民的26.6%[6],具有很大的可发展空间。随着互联网以及手机4G网络的普及,会有越来越多的人学习并使用互联网。随着人口数的逐年增长,日益增长的医疗需求与医疗服务提供之间的失衡也已成为目前许多医院难以解决的问题之一。互联网医疗的兴起为这一问题提供了解法,但目前应用互联网医疗达到诊治疾病目的的用户与病患为之甚少。群众对医疗服务平台的熟悉度(图1[7])大部分仍属于综合医疗类,这与互联网医疗的局限性与较低的可信度有很大的关联。

图1 群众对医疗服务平台的熟悉度

2 眼科在互联网医疗中的应用现状

2.1 眼科开展互联网医疗的优势众所周知,眼球是可透见的器官,眼科多数疾病的诊断主要基于影像学检查,而许多常见病如高血压、心脏病、糖尿病、高血脂、血液病、高危妊娠、高颅压等在眼底均有所改变[8]。影像学检查多有无创、快捷的特点,其图像小便于互联网甚至是移动终端的传输,因此眼科在互联网医疗中具有独特的优势[9]。数码眼底照相机是眼科的常见诊断设备之一,具有携带方便、检查快捷(每天可查200余人)、收费不高(数十元),适合在社区医院巡回检查的特点。通过数码眼底照相、专家远程会诊,以视网膜微血管改变评估全身健康状况可以实现从对疾病治疗到对疾病预防的转变;从大医院集中诊治到专科技术辐射到社区的转换;从诊治局部眼病向评估全身健康状况的转变[10]。

2.2 眼底照相在远程医疗中的应用目前远程眼科医疗工作中传输的眼底像多数是采用每眼单张后极部45°眼底像[11]。眼底照相机外眼及眼前节照相可为多种疾病提供诊断依据,如其可作为屈光间质混浊致使眼底像模糊的佐证、部分外眼及眼前节疾病筛查[12]。眼底相模糊度可以作为是否需要白内障手术的重要依据[13]。眼底像质量是决定远程眼科阅片筛查与诊断质量的基础。眼底照相可快速获取不同视野范围的眼底彩色图像,能较全面反映后极部视网膜损害。

关于眼底照相在远程医疗中的应用,已有很多报道。有临床试验[14]结果显示,通过远程筛查方法指导的治疗与FFA检查方法所指导的治疗建议有良好的相关性(r1=0.832,r2=0.775,r3=0.940)。糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)远程筛查程序能方便偏远地区糖尿病眼病患者的筛查。早期筛查并指导糖尿病患者进行眼科治疗对预防疾病进展有积极作用[15]。 Gómez-Ulla 等[16]研究表明通过互联网传输数字视网膜图像可以诊断糖尿病视网膜病变并对其分级。较常见的眼病白内障、黄斑前膜、病理性近视、青光眼等也可以通过眼底照相进行筛查[17],以早期进行医疗干预。2009年6月~2012年8月在北京市西城区德胜地区年龄55岁及以上的社区居民中运用数字化远程医疗信息技术开展眼科疾病筛查,使用数码眼底照像设备采集患者眼底图像,其中不包括白内障和视网膜动脉硬化在内的眼病检出率为21.32%[18]。

2.3 图像自动分析系统远程DR图像诊断系统,建立DR眼底图像的数据库,将采集的DR眼底图像上传互联网计算机,通过计算机自动分析对比,直接给出诊断报告,能够提高基层和社区医护人员的诊断水平,解决糖尿病视网膜病变管理的问题[19]。系统提供的诊断参考临床诊断表明,该系统可以达到与专家一致的灵敏度。在早期阶段,该系统可以用于预先筛选,筛选健康的患者(没有明显的DR迹象)并确定那些呈现疾病症状的患者[20]。 Hansen 等[21]的研究证实,在散瞳条件下,检出DR的敏感度及特异度分别可达97%、75%,对中度非增生性或更严重的DR检出率高达100%。该研究表明DR图像自动分析系统在检验是否存在DR,作为DR摘选中的第一步筛选工具是相当有效的。

2.4 现有的互联网医疗系统北京同仁医院眼科已建立起“医学影像存档与传输系统(picture archiving and communication system,PACS)”将不同眼科检查设备连接互联网,永久储存青光眼的影像及报告,医生可通过院内以及院外的网络查看、查询就诊过的患者的所有影像检查及病历资料[22]。通过监测青光眼患者视盘盘沿的丢失改变可以监测到病情进展,与疾病的病因分析及生活方式等多种影响疾病发展因素相结合可以制定个性化的防治方案。爱尔眼科集团资深医生团队推出目邻APP,“目邻”是一个线上+线下的平台[23],线上连接全国医生、患者及眼科医疗服务,线下配套爱尔眼科全国医院资源及各城市社区眼健康服务站点,构建互联网医疗O2O立体化服务模式,为用户提供全方位的眼健康管理服务。

3 现阶段国内互联网医疗发展存在的问题

3.1 法律法规不完善医疗活动具有其专业性、复杂性和严肃性,相关业务的开展必须考虑法律层面的要求。目前国家规定医生执照只在医院内是合法的,并不允许医生在院外行医,互联网医疗扩展了医学应用的范围,也带来了大量的医疗纠纷[24]。我国对互联网医疗法律层面的问题还未深入讨论,对远程医疗操作的合法性还需裁定。缺少相关的法律界定使得线上医疗的开展极具不确定性及风险性,医生缺乏法律的保护,使得更多医生选择不提供线上医疗服务。

3.2 医疗服务提供方纳入标准不明确各互联网医疗平台对医生的纳入缺乏公认统一的标准,从而影响患者对线上医疗的信任度。面对“虚拟”的患者,即便是经验丰富的医生都可能无法做出明确的诊断,而一些医疗资质与医疗经验欠缺的医生往往可能做出错误的诊断,这不仅增加了患者的风险,更是对患者的不负责,也降低了互联网医疗的可信度。这会使更多的患者放弃线上问诊这一就医方式而选择线下医疗。

3.3 管理制度不明确卫生部医政司于2011年发布的《远程医疗服务管理办法(试行)(征求意见稿)》[25]虽然规定只有配备了远程医疗服务要求的医疗人员和设备的医疗服务机构才能提供远程医疗方面的服务,但现阶段大量的互联网医疗服务的提供者是第三方互联网信息服务提供商、医药集团、民营医疗机构或民营健康管理机构,其专业性和权威性都不高,实力强劲的医疗机构参与度低。同时电子环境下,需要制度来确保患者材料的保密性,确保电子处方在基层医院的执行度。

3.4 资金来源不稳定世界各国的卫生部门都面临着医疗保健成本和可用资金的差距正逐渐拉大的困境。互联网医疗的资金情况更是相形见绌,目前并没有稳定的资金来源。缺乏稳定的资金来源将导致互联网医疗的发展停滞不前。

3.5 患者诊疗信息安全无保障不同于普通的线下门诊治疗,互联网医疗需要通过与第三方公司合作将患者的个人信息传到互联网上。若不慎导致患者的信息外泄或篡改,将导致不可估计的后果。患者信息的泄露和篡改不仅将患者置于高风险的境地,还会导致医疗资料的丢失与错乱,影响患者的后续诊疗,甚至可能导致系统瘫痪。

4 眼科在互联网医疗中发展存在的困难

眼科在互联网医疗有种先天优势,已建立的PACS系统和远程糖尿病视网膜病变的图像诊断系统为远程医疗的发展做出了很多努力,但是互联网医疗内容丰富,还应包括健康教育、电子健康档案、电子处方等方面[26]。除了上述阻碍互联网医疗发展的共同问题外,现阶段我国眼科在互联网医疗中的发展主要受限于技术标准的不统一。

4.1 图像采集技术标准不统一北京同仁眼科中心远程眼科阅片中心进行的有关“远程眼科阅片服务中基层医院上传图像的质量评估分析”结果显示,158例患者中,74例(46.8%)存在至少1种质量缺陷,其中主诉包括缺少时间长度(13.3%)、眼底像位置不正(12.7%)、缺外眼像(8.9%)、黄斑区暗影(7.0%)、瞳孔小致像周边模糊(5.7%)、眼底像对焦不准(2.5%)、外眼像对焦不准(1.9%)、图像未裁切(1.3%)、外眼像位置不正(1.3%)[27]。 表明在远程眼科阅片服务的图像传输中,近一半的患者上传资料存在不同程度质量缺陷,其中主诉不完整、眼底像位置不正、眼底像模糊时缺外眼像以及黄斑区暗影较为常见。图像采集缺乏便捷的方式与统一的质量标准,导致不能保证眼底照相机采集图像的质量,加之目前远程眼科多用的单张眼底像的观察范围限于后极部,不能发现周边的眼底病变,也不能判定病变的立体特性,在缺乏其他重要的临床资料支持情况下,存在较高的误诊和漏诊风险。

4.2 判读技术标准不统一临床有报道[28]显示,单张眼底像在检测视力病变与视网膜病变中的敏感性、特异性分别为60%、85%。这说明仅凭单张眼底照相结果进行诊断是没有充足的理论依据的。更重要的是,现阶段还没有足够多的临床试验结果证明仅凭眼底照相结果远程诊断眼科相关疾病的证据。缺少支持远程筛查或诊断疾病的相关标准,缺少对远程诊断疾病稳定性和可靠性的临床研究,临床医生无法远程依据结果进行相关诊断。除此之外,有些疾病在发病早期并无明显眼底改变,因而无法进行相关的诊断。

4.3 互联网技术标准不统一de la Torre等[29]发现,使用不同的数据库进行远程数据处理时会有不同的响应时间,系统兼容性差、图片的互联网传输标准不完善、设备技术标准不统一极大地限制了互联网医疗的发展和普及。

5 眼科在互联网医疗发展中需要攻克的难关

我国医患资源机构性失衡、医疗资源分布不均衡,特别在社区基层医院更为明显,使得很多患者不能够得到及时有效的诊治,而远程医疗可以很好地解决这一问题[30]。在远程医疗的发展过程中也产生了一系列问题亟待解决。互联网医疗的手段是互联网技术平台,保障是资金投入,核心是医疗资源的注入,发展互联网医疗应与医疗改革紧密联系起来。

5.1 建立完善的法律法规应明确互联网医疗医生与患者的法律关系,明确其在医疗活动中所需承担的责任。明确电子病历具有的法律效力,配合《中华人民共和国电子签名法》肯定内容完整且具有电子签名的电子病历在医患关系出现纠纷时的法律效力[31]。保证患者的隐私权,防止数据的非法传输、修改,有些国家已经就数据的安全维护通过了相关法律法规,与其在医学资源的访问上达到平衡[32]。比如美国在《健康保险便利及责任法案》中有明确的规定,违反患者个人隐私安全者会受到严厉的惩罚[33]。

5.2 制定统一技术标准确定眼科在互联网医疗中的内容和应用范畴;探索眼科影像检测模式(家庭便携式检测或是基层医疗机构检测);制定互联网传输标准,如眼底、外眼及眼前节数码照相的质量标准和传输要求,眼后节OCT检测的质量标准和传输要求;制定各类致盲性眼病的远程筛查和诊断标准[34];建立互联网医疗设备质量评价标准[35]。

5.3 规范管理制度目前亟需明确制定我国远程眼科会诊服务的分级标准,制定远程会诊所需相应设备标准、操作技术指南、培训条件与内容要求,并对此进行较为客观而全面的宣传与评价。完善资格准入及审核制度;规范资料管理制度,建立全国性的居民数据共享中心,限制未经授权的人员查看资料,禁止传播患者健康数据;完善互联网医疗分级管理制度,建立医院主治医师-社区家庭医师的协作关系[36],指导社区家庭医师做好预防宣传和出院后康复管理工作;建立眼科互联网医疗的补偿和激励机制,推进互联网医疗良好运作。

5.4 扩大互联网医疗资金来源提高政府补贴,引进企业投资,建立合理收费制度。为扩大互联网医疗服务作用,可将互联网医疗纳入医保支付范围,让更多患者有能力享受互联网医疗带来的优质便捷的服务。远程医疗收费服务项目和价格应该公开透明,自觉接受有关行政部门和社会的监督。其费用应纳入基本医疗保险统筹基金和农合报销范围[37]。互联网医疗给保险带来了好处,简化了流程,省去了人工核对等几个较繁琐的步骤。

5.5 网络环境下信息安全的技术保护运用信息加密技术,访问控制技术,病毒防治技术,防火墙技术,信息泄露防护技术等防护信息安全问题的发生,保护云端数据库的安全。

6 眼科互联网医疗的展望

互联网医疗是对传统医疗模式不能达到的范围的补充。随着互联网医疗的兴起,不仅使大病不出省得以实现,更可能带来小病不出门的疾病就诊新现象。加之眼科以影像检查为主要诊断手段,互联网医疗可以作为稳定期的慢性病诊疗尤其是慢病眼底并发症筛查与随访的重要手段,能够更合理分配医疗资源,实现患者与医生的高效匹配。

6.1 眼科疾病的筛查众所周知,许多眼科疾病在疾病初期就可以通过影像学检查进行筛查与诊断。由于医疗资源分配不均,偏远地区的人群难以实现眼科疾病的一、二级预防,尤其是二级预防。早发现,早诊断,早治疗是目前已明确的对疾病的转归有促进作用的基本措施,而远程医疗使偏远地区眼部疾病的筛查成为可能。

6.2 实现跨区域互联网远程医疗利用眼底照相技术与远程医疗,针对一些基层医院难以诊断的疑难病症,医生可以通过互联网将患者的信息远程发送给上级医院,经过上级医院专家组的诊断使患者得到相应的治疗,从而可以大大提高基层医院的诊疗水平。

6.3 建立国内通用的互联网医疗信息系统互联网医疗系统是患者就医信息的整合,是诊断与治疗疾病的依据。每位患者的信息库内应具备该患者从出生到现今的健康资料,极具价值。通过一个完备的医疗信息系统,医生能够明确地得到患者的既往就医信息与检查结果,并可以将其作为本次诊断与治疗的依据。同时患者也能通过系统获得自己的健康信息,从而实现自我保健的可能。

当前我国的互联网医疗信息系统大部分都是局限于院内,还未实现跨医院、跨地区的信息共享。由于信息安全问题无法得到保障,要建立一个国内通用的互联网医疗信息系统是有一定难度的。云端数据库的建立、运营与维护需要大量技术人才,而其安全性的保障也需要完备的技术支持。一个完善的医疗信息系统的建立需要各方面的投入及支持,这需要多个部门共同努力才能实现。

6.4 实现医患线上沟通与诊治眼科疾病早期会出现一些不适的症状,有些症状具有一定的特异性,能够给医生提供诊断的依据。患者通过互联网与医生进行线上沟通,描述症状并提供相关信息,可以使一部分疾病得到诊断、缓解与治疗。这不仅可以大大提高患者的就医效率,还能实现足不出户的诊疗,从而减少医疗资源的浪费。

目前眼科在互联网医疗发展所遇到的困难,不仅仅只针对眼科这一个临床科室,更是阻碍整个互联网医疗发展的障碍。需要国家、医疗界、商业界以及参与互联网医疗的患者共同努力,建立完善的法律法规、制定统一的技术标准、规范管理制度、扩大资金来源以及做好信息安全的技术保护才能攻坚克难,使眼科在互联网医疗中大放异彩,建造一个全方位、分层次的眼科诊疗体系。

[1]李雪斐,拜争刚,姚 倩,等.中国远程医疗研究现状分析[J].中国循证医学杂志,2013,13(10):1194-1199.

[2]朱劲松.互联网+医疗模式:内涵与系统架构[J].中国医院管理,2016,36(1):38-40.

[3]朱宁宁.移动医疗APP遇上伪专家[J].法治人生,2015(3):35-36.

[4]汪 鹏,吴 昊.国内外移动互联网医疗应用现状及未来发展趋势探讨[J].中国数字医学,2014,9(1):8-10.

[5]孟 群,尹 新,梁 宸.中国“互联网+健康医疗”现状与发展综述[J].中国卫生信息管理杂志,2017,14(2):110-118.

[6]郑 玮,董 葱.健康中国视角下“互联网+医疗”发展现状及思考[J].中国公共卫生管理,2017,33(6):769-774.

[7]张惠聪,张 雷,刘玉瑶,等.医疗服务平台与“互联网+医疗”创新建设研究[J].科技与创新,2018,1:138-139.

[8]徐 亮.如何发挥眼保健在心脑血管疾病防治中的作用[J].眼科,2005,14(4):232-233.

[9]徐 亮.数字化眼科在电子健康领域发展的优势[J].眼科,2005,14(5):287-288.

[10]徐 亮.提高青光眼筛查效率的关键在于整合资源[J].眼科,2005,14(2):67-68.

[11]李建军,张 莉,彭晓燕.远程眼科眼底像阅片诊断应注意的问题[J].眼科,2014,23(4):217-220.

[12]李建军,徐 亮,彭晓燕,等.远程眼科眼底照相机外眼及眼前节像质量标准(征求意见稿)[J].眼科,2015,24(2):136-137.

[13]杨传武,徐 亮,王 爽,等.免散瞳眼底数码照相机筛查白内障需手术者的方法评估[J].眼科,2010,19(1):46-49.

[14]呙 明,陈长征,刘剑平,等.远程筛查在指导糖尿病视网膜病变治疗上的应用[J].临床眼科杂志,2012,20(5):428-429.

[15]苏连荣,李 琦.糖尿病视网膜病变筛查方法的比较研究[J].国际眼科杂志,2009,9(8):1526-1528.

[16]Gómez-Ulla F,Fernandez MI,Gonzalez F,et al.Digital retinal images and teleophthalmology for detecting and grading diabetic retinopathy[J].Diabetes Care,2002,25(8):1384-1389.

[17]张 琪,李建军,苏炳男,等.远程眼科阅片筛查疾病谱初步分析[J].眼科,2015,24(4):220-225.

[18]刘菊红,韩琤琤,任学焘,等.数字化远程医疗模式在社区眼病筛查中的应用与评价[J].中国全科医学,2013,16(5A):1484-1486.

[19]吕沛霖,邹 芳,李 丹,等.基于远程会诊的糖尿病视网膜病变图像诊断系统研发和应用[J].中国数字医学,2015,10(7):68-90.

[20]Gegundez-Arias ME,Marin D,Ponte B,et al.A tool for automated diabetic retinopathy pre-screening based on retinal image computer analysis[J].Comput Biol Med,2017,88:100-109.

[21]Hansen AB,Hartvig NV,Jensen MS,et al.Diabetic retinopathy screening using digitalnon-mydriatic fundusphotography and automated image analysis[J].Acta Ophthalmol Scand,2004,82(6):666-672.

[22]李建军,徐 亮.利用眼科 PACS系统管理青光眼患者[J].眼科,2015,24(1):61-63.

[23]昝立永.切入互联网健康管理[J].英才,2017,8:59.

[24]梁庆丰,孙旭光.远程医疗与法律[J].眼科,2007,16(S1):11-13.

[25]翟运开,周银龙,孙东旭,等.我国远程医疗发展的政策约束及其纾解[J].中国卫生事业管理,2014,31(10):728-731.

[26]邢 帆.“+”法下的医疗信息化[J].中国信息化,2015,4:40-42.

[27]苏炳男,李建军,徐亮,等.远程眼科阅片服务中基层医院上传图像的质量评估分析[J].眼科,2015,24(4):230-233.

[28]姜梨梨,丛明禹,敖铜山,等.远程眼科眼底像阅片诊断需要注意的问题研究[J].临床医药文献电子杂志,2016,3(22):4512-4513.

[29]de la Torre I,Diaz FJ,Antón M,et al.Choosing the most efficient database for a web-based system to store and exchange ophthalmologic health records[J].J Med Syst,2011,35(6):1455-1464.

[30]魏 莹,王 明,王 倩,等.远程心电在基层医院的应用和意义[J].转化医学电子杂志,2016,3(6):78-80.

[31]蔡佳慧,田国栋,张 涛,等.我国远程医疗法律与政策保障现状分析与建议[J].中国卫生信息管理杂志,2011,8(4):28-31.

[32]杨 妮,韩小兵.远程医疗纠纷的处理与责任的认定[J].医学与社会,2004,17(1):44-45,55.

[33]孟晓阳,朱卫国,李连磊.“互联网+”对医院信息系统安全的挑战与对策探讨[J].医学信息学杂志,2016,37(12):38-41.

[34]徐 亮,李建军.互联网医疗是眼科发展不容忽视的机遇[J].眼科,2015,24(4):217-219.

[35]闫 龑.国家卫计委发布远程医疗系统建设统一技术指南[J].医学信息学杂志,2015,36(1):94.

[36]李洪磊,王 强.我国互联网医疗服务发展现状及对策研究[J].中国管理信息化,2015,18(17):54-55.

[37]张 帧,张 赞,张 方,等.湖北省远程医疗服务管理规范研究[J].中国数字医学,2014,9(12):46-47,50.