提高大运河文化遗产保护管理水平的新思考

中国文化遗产研究院原院长 张廷皓

张廷皓发言

关于大运河文化遗产和大运河文化带的关系:

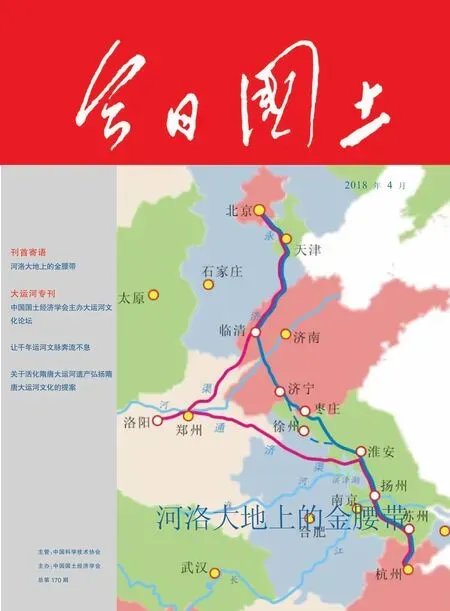

大运河造就了无数珍贵遗产,线路长范围广,数量多,仅列入世界文化遗产的河道就27段,总长度1011公里。运河水利水运工程的部署和相关遗存五十八处,运河沿线城市就有23座列为国家级历史文化名城,涉及历史文化名村名镇和文物保护单位的更多,大运河衍生的非物质文化遗产也陆续列入我国的各级非遗名录。从大运河本体保存形式看,济宁以南一千多公里长的占用河道依然保留着大运河出使的航运功能,成为我国年运量达5亿吨的黄金水道,这在世界运河发展史上也堪称奇迹。根据不完全统计,世界各国大约还保存着500多条运河,而80%以上均已废弃或已改为其他的运河。

像我国的大运河开凿的时间如此久远,还保存如此常用的通航功能,仅此一条,也是中国大运河突出的价值所在,除再用航道外,还有基本干涸的故道,掩埋于田野叠压于城镇的遗址,是大运河历史变迁的实物证据。这个我们有必要强调它是实物证据,我们不能随便的就把它挖出来。因为他这个实物证据是各种原因造成的,历史原因造成的,包括自然的社会的人为的。在这里这个要把已经掩埋的叠压于城镇的遗址挖出来通常说我觉得要慎重再慎重的。从这个意义上,大运河文化带也是大运河文化遗产带,是大运河文化带建设的基本依据和须臾不可离开的基础。由此可以得出结论,不搞大开发,要搞大保护的原则,必将贯穿于大运河文化带建设的全过程。

关于大运河文化带建设中提高文化遗产保护管理水平的一些新的思考:

一是在全国土地确权工作中依法明确大运河及其附属文物的国家权属地位。明确代表国家行使大运河文化遗产国家所有权的国家机构、权利和责任,明确中央地方的事权划分。对代表国家行使所有权的机构及其领导人职责予以公示,纳入考核,并接受全社会监督。

二是从大运河遗产保护的实际需要出发,适应“两个转变”(从抢救性保护向预防保护并重的转变,从文物本体保护向文物本体与周边生态环境的整体保护的转变),制定保障政策。明确大运河预防性保护的事权划分,中央财政应建立大运河遗产预防性保护专项转移支付资金,纳入中央财政预算,对地方履行大运河预防性保护事权责任情况、专项转移支付使用的绩效情况,中央负责监督和督查。

三是把大运河及其生态的保护作为创新社会治理的改革试点,发挥政府主导作用,明确社会组织、企事业单位、专业团体、社会基层组织等在保护中的地位和作用,切实建立政府领导下的社会、专家、群众协同参与的体制机制。发挥中国文物学会和地方学会的作用,吸纳更多的大运河保护志愿者;引导社会资金通过中国文物基金会等公益基金会投入大运河保护公益活动。

洛河天津桥遗址发掘照 洛阳晚报张广英摄

四是建立国家大运河遗产保护中心,下设各省(直辖市)分中心。组织开展大运河保护的基础工作,组织开展科学研究工作,积极开展安全监测和风险评估工作,组织对基层文保人员的培训。大运河沿线,要有计划地建立大运河保护员制度,明确其责任,提高其待遇,统一纳入基层公共文化服务体系建设。

五是大运河是中华民族发展的重要标志和见证,其价值研究非同一般,涉及历史、地理、环境、生态、水利、交通、人类学、社会学、考古学、民族学以及现代科技等诸多领域,需要深入研究和综合研究。社会科学院、科学院、高等院校及相关专门研究机构,应该就大运河科学研究确定国家重大科研专项,出成果、出人才,最终形成中国运河学的学科体系。

六是大运河遗产几乎涉及我国文化遗产保护利用的所有领域,所解决现存问题的典型性、复杂性、艰巨性和长期性是其他文物难以比拟的。中宣部、文化和旅游部等相关部门在推进中国特色保护理论研究的过程中,应该把大运河保护作为重要案例和抓手对待,建立统一标准,体现各地资源特色的大运河文物保护体系,为我国文物保护理论创新、制度创新、走出中国特色文物保护新路,发挥大运河遗产不可替代的作用。

隋朝回洛仓遗址

隋朝回洛仓复原工程