言-象-意: 中国文化与美学中的独特话语

张 法

言-象-意乃中国思想的独特话语,起源于《易经》的卦象系统,成形于《易传》的理性提升。魏晋之时,王弼《周易略例·明象》对言-象-意进行哲学的集中论述。两大现象与之相关: 一是哲学上“言意之辩”,二是美学上的人物品藻以及与此关联的,在南朝大为发展的美学-艺术理论。前者主要关切理论言说,从而走向语言符号系统中的言意问题,后者的理论目的乃美学言说,走向审美符号系统的言象意问题。理论言说中的言意之辩,已经把象作为一种外在关联,虽客观存而用词可省,但要知道,正因此一辩题的内容里,仍存在着曾由卦象所呈现而现在由言所表和意所含的天地万物之“象”,言意之辩的中国特色方得以突出。美学中的言象意结构,象已由易卦之象转意为审美之象,但其内容,与《周易》所论的象的内容,本质相同,且由之所出。因此,本文关于美学上的言象意的论说,从《周易》的象论开始,并在《周易》象论中,呈现出哲学言意之辩的主要概念内容(这也是美学言象意的基础),然后集中讲言象意从哲学向美学的转换,及其转换之后所呈现的中国美学的内容和特色。

一、 《周易》中的“象”的内容和特点

凌家滩文化玉龟

易的体系,其源甚远,文献上有从连山到归藏到周易的演进,两书被古人或归于神农与黄帝,或定在夏代和商代,总之,源远流长,有一个从伏羲到周文王到春秋时代的漫长演进。考古上,凌家滩文化的玉龟之筮,西安半坡人面鱼纹盆边沿的类似爻型的符号,大汶口文化由卦象构成的S型象牙梳,屈家岭文化的太极图纺轮(如图)……透漏着易象易理在远古时代的多地发生,丰富展开、复杂演进。到周代易经,应与华夏为东西南北各群族融合而成一样,《易经》的形成,盖已为包括各类连山、归藏的精华在内的一个卦象体系和解释体系。先秦的理性化,不仅体现在各类文献对存于《易经》中的一些卦象和一些观念,进行具体解释,更体现为《易传》对《易经》内容的哲学提升。言象意是这一思想内容的重要方面。象在言-象-意中是卦象,言象意思想体系以卦象为核心展开来,因此,象的思想内容蕴含在卦之中,又由之伸展开来。

西安半坡彩陶

大汶口文化象牙梳

屈家岭文化纺轮

在《易》关于象的言说,象的基本词义,从三个方面呈现出来,第一,从天地万物可区分为虚体(如风云雷雨……)和实体(山水草木……)来讲,虚体之物为象,实体之物为形。如《系辞上》讲的“在天成象,在地成形”。第二,从实体之物既有相对静止而可以固定对之认识的一面来讲,又有绝对运行难以固定起来进行认识的一面,后一面称为象(不能确定),前一面称为形(可以确定把握),这就是《系辞上》讲的“见乃谓之象,形乃谓之器”。物之形,虽然也时间中,但相对固定,桌的形状,大树的外形,现在看如此,一小时一天一月后看还是如此,就物相对的固定性、可测量、可确定而言,在一定的时间中不显变化,在与他物的关联中也不显变化,因而可从形体上去界定,称为器。物之见,包括主体的看见和客体的呈现。见和现,都是在时间中进行的,充满变化(主体的看,因人不同、心境不同而有差别;物之现,因被看的角度不同,时间点不同而有差异)。见和现包括了它向谁呈现和谁去看它,强调是此物与他物的关系。因此,物在变动的时间和变动的关系中的呈现,称为象。第三,正因为象既是指流动的虚体之物,又指实体之物在时间中运行而生的变化,还指与他物的关联而生的变化,象从而与天地的整体内容关联了起来,包括《周易》在内的中国哲学把宇宙整体归为气、归为无、归为道,象就与气与无与道相通而有了等同之义,《张子正蒙·乾称》讲“凡象皆气也”(张载63),《老子》(第四十一章)说 :“大象无形”(陈鼓应228)。《系辞下》曰 :“易者,象也”,《系辞上》曰 :“易与天地准,故能弥纶天地之道”。由于以上三点,象,成为中国文化和中国话语中的最具特色又难以外译之概念。任何一物,只要把“象”加在上面,就成了中国人对之的独特看法,如围棋中有了眼,就活了: 物象,景象、言象、画象、心象、意象、气象、乐象……象,既具体可感,又关联本质,乃现象(形)-本质(神)一体。说它是形,但形中含神,讲它是神,神呈为形。之所以如此,乃在象是从中国思想的时空不可分、个体整体紧合一的特色去看而产生出来的。在《周易》中,以爻象、卦象、易象这一相互关联的体系鲜明地呈现了这一特色。卦象由六爻构成,每卦的空间安排,都用六爻呈时间之动。以乾卦为例:

由经卦而来的先天八卦图

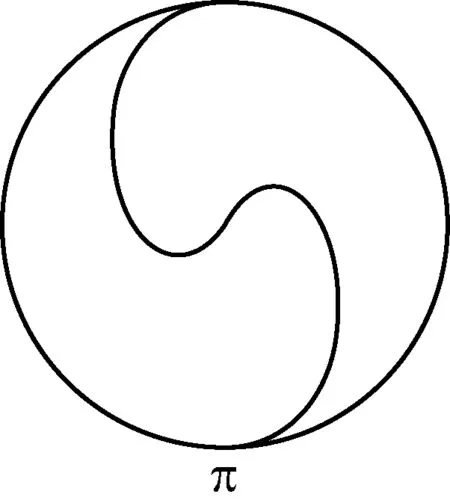

先天八卦图行进的S曲线

先天八卦图而来的太极图

以八经卦而来的太极图,凝结为静而明显含动。看似形而实乃象,八经卦如此,由八经卦为基础构成的六十四别卦的卦象体系,同样如此。总而言之,无论一卦之象,还是八经卦之象和六十四别卦之象,都体现了易之“象”所具有的三大特点: 现象本质同呈现,时间空间不可分,个别整体紧合一。知晓了经卦体系和别卦体系,再从这两体系去看每一具体卦象,可体悟到,“象”还有比这三个基本特征更多的东西,比如还有数理关联(如《系辞上》讲的“极其数,遂定天下之象”),还有一卦与他物的多种关联(如《说卦》讲的 :“乾,西北之卦也”“乾,健也”“乾为首”“乾为天、为圆、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马[……]为木果”。荀爽《九家集解》还有: 乾为龙、为直、为衣、为言),如此等等,不一而足(《周易集解纂疏》704—705)。总之,在《周易》里,象,意味着以上面讲的三个基本特征为核心的多种关联,与本文要讲言象意理论关系不大,不展开。明晓了《周易》体系中“象”的特色,可以讲《周易》的言象意体系了。

二、 《周易》思想中的言象意体系

《周易》中的“象”,来自伏羲以来历代巫王法万物之象而创造卦象,虽蕴万物之象于其中,却又是与之有别的另一形式系统。这样易的系统,其产生和性质体现为: 万物之象,圣人对万物之象进行“则而象之”形成圣人之内心之“意”(思想),圣人将意外化,用卦象形态体现出来,产生了“象”(卦象体系),为了让人知晓这一新的卦象体系,圣人用“言”对之进行解释。从而形成易的言-象-意体系。这一理论中,言,析而言之,包括口语之“言”(易在百年千年的集积总结中用言代代口传),文字之“书”(用文字将言写下来成书),精炼之“辞”(在书写的过程中对文字进行精炼修辞最后成辞)。虽有书不尽言、辞不尽书等区别,但三词实质相同,混言不别,在言象意理论中,可统归为——言。象,前面已讲,析分可为三: 卦象构成因子的爻之象,具体每卦的卦之象,作为卦象体系的易之象。意,本有从伏羲型巫王到文王型圣王到春秋时代孔子型圣人的作卦之意,但在古人的观念中,千百世之上与千百世之下,道理皆同,从而法道呈理的圣人之意相同,因此,无论《易》的产生演进时间多长,一经定型,《易》内之意为一。言象意构成了《易》的文本体系。只有由言(《易》中对卦的说明之言)入象(包含爻、卦、易的整体之象),由象入意(卦所表达的内容),《易》所呈天地之道方呈现出来,方为人认识。

讲到这里,须要特别指出,《周易》的言象意体现着中国文化的独特创造,各个文化面对的宇宙万物基本相同,但对宇宙万物进行理解而形成的思想却不同。《周易》的言象意理论,就是宇宙万物进行具有中国文化特色的理解之后,创造出来的以“象”为核心的体系。以象为核心的言象意理论体系,本身又较为复杂。《系辞上》以“立象尽意”和“言不尽意”两条路径进入,作了初步解说,王弼《周易略例·明象》讲得比较清楚:

夫象者,出意者也。言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可寻言以观象。象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。故言者所以明象,得象而忘言。象者所以存意,得意而忘象。犹蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;筌者所以在鱼,得鱼而忘筌也。然则,言者,象之蹄也;象者,意之筌也。是故存言者,非得象者也;存象者,非得意者也。象生于意而存象焉,则所存者乃非其象也。言生于象而存言焉,则所存者乃非其言也。然则,忘象者,乃得意者也;忘言者,乃得象者也。得意在忘象,得象在忘言。故立象以尽意,而象可忘也。重画以尽情,而画可忘也。(《王弼集校释》609)

将之进行归纳,主要有三点: 一,言象意相互关联,可以形成递进的表达关系: 以象来表意,立象以尽意;以言来表象,出言以尽象。认识的终后目的是“意”。二,言象意又相对独立: 象不等于意,言不等于象。知道三者“不等于”,认识“意”的过程,不能停顿或留恋原有层级,倘这样,会妨碍对更高层级的进入。三,言象意的相互关联有利于和导向着认识递进,言象意的相对独立不利于乃至干扰着认识递进。作为具有独立性的各层级的获得,只有完全离开或忘掉原来层级,方能真正进入另一层级: 由言入象,得象忘言;由象入意,得意忘象。在现实中人们特别容易看到相互关联一面而看不到各自独立一面,因此,中国哲人特别强调各自独立对思想和思维的意义。这三点的实质在于,中国的宇宙整体和具体之物,都是由虚实两个部分组成的,在虚实两部分中,虚比实更为重要,这点《老子》(第十一章)用车轮、器皿、房屋三者举例,讲得很清楚。言、象、意三者一样,也由实虚两部分组成,三者实的部分呈外在关联,虚的部分为内在关联。外在关联突出区别,内在关联乃万物一体的关联,忘掉了相对独立之物外在之实,可以宰断其影响,突显各自独立一面,同时完成作为相对独立性的整体彰显。因此,王弼理论的实质,讲的正是中国思想中关于万物由实的部分显出的外在独立和由虚的部分显出的内在关联而形成的一种辩证关系。王弼通过解释《周易》言象意理论,实际上要解决的,正如汤用彤所说,是在王弼之前已然兴起,在王弼之后更为大观的以语言为主题的言意之辩(汤用彤214—32)。王弼通过周易的言象意,把《老子》《庄子》《周易》中都有的中国思想由虚实相生构成的万物一体和物物有别的宇宙观和事物观,讲得更为清楚。但言象意转入语言场域中,象的一面不重要了,主要体现为书(文字)-言(口语)-意(心意)的辩证关系。同时,在魏晋玄学的氛围中产生的人物品藻的审美转向,把象的一面突显了出来,只是这象,不再是《周易》体系中的卦象,而乃美学中的形象。

三、 美学中的言象意理论及其演进

在《周易》的卦象体系中,言象意理论中的象,是内蕴哲意神理的卦象,审美的人物品藻中的言象意之象,是富于人物情性的形象。如“王戎云 :‘太尉神姿高砌,如瑶林琼树,自然是风尘外物”(《世说新语笺疏》428)。这里通过“瑶林琼树”这一语言比喻,让人感受到东晋重要政治人物王衍的生动形象,又从这一形象中透出“神姿高砌”的风韵。这一段评论王衍的理论话语,体现了中国美学话语的特色,在言上,不是去呈现具体之形(身多高、面多美、衣饰如何之类),而是用比喻“如瑶林琼树”去形容人物之象,对人物之象,不是一个西方式的定义去定性,而是精炼性词组“神姿高砌”去彰显。中国美学理论话语的特色,在这里透了出来,如何用活性之言,去呈现具有虚实合一之象,点出虚的部分中具有个性特点的神情气韵。当魏晋以来的美学话语从人物品藻扩向艺术作品,言象意的理论在诗、文、书、画、乐、园林等领域中,有了丰富的展开。尤为重要的是在文学作品上,《周易》中言和象在形态上是分别的,意包含在言和象中,文学作品呈现的只有言,象和意都内蕴在言中,如何用言呈象,用言和象呈意,就成为理论家关注的问题。从逻辑上讲,作家与易家一样,都要面对万物及自身与万物的互感,形成自己内心之意,只是易家把内心之意转化为哲学卦象,作家把内心之意转化为文学形象。然后,易家用语言去解释哲学卦象,作家再语言去呈现文学形象。前面讲的易学之象的三大特点: 现象本质同呈现,时间空间不可分,个别整体紧合一,在本质上,与文学之象是相同的。强调这一点,对于理解文学的言象意理论甚为重要。作家面对世界,对万物之象进行观察体会,形成自己内心之象,再用文字之言把自己的内心之象写出来。这一过程,六朝作家称为“感物”,所谓“气之动物,动之感人”(钟嵘《诗品序》),“精骛八极,心游万仞”(陆机《文赋》),其要点在于体对象之“虚”,所谓“神与物游”“神用象通”(刘勰372—73)。作家在主客互动中,产生内心的意象。中国之文,包括各种文体,有形象性的,也有非形象性的,这两种文体的共同点,就是在作文之意的主导下,客体之物(物象)-主体之感(心象)与文字之象(言象),在作文之思运行中合为一体,形成意象。意象已成,作家精准地“窥意象而运斤”(刘勰372),将之变成文字,最后形成作品形态: 言象。按中国哲学,宇宙之中气化流行产生万物,由之而来的中国美学,世界的外物之象与作家的内心之象与气化流行一样相感相激相荡,化合成内心意象,再转化为作品的言象。这是一个非常艰难的过程,陆机讲作家们“常患意不称物,文不逮意”(陆机《文赋序》)这里,用精准之言表内心之象,显得非常重要,因此,六朝作家们“情必极貌以写物,辞必穷力而追新”,千方百计“争价一字之奇”(刘勰66)。这里“追新”“争奇”而来的言象,关键在于把文学言象中象的虚的一面内蕴进去和彰显出来。刘勰清楚地知道,文章之言与易学之卦象不同,在文章中审美形象是内蕴在言象中的,但在理论上,却与独立存在的易学卦象,具有相同相通,他说,内蕴着审美形象的文学作品,从言象中读进去,可以体会到“义主文外,秘响傍通,伏采潜发,譬爻象之变互体,川渎之韫珠玉也”(刘勰500)。六朝美学家论及文学的言象意,从物象、意象、形象、言象的多种关系,基本上将独有的特点讲出来了,其关键点就在: 物象、意象、言象中有着虚实相生之“虚”和气化流行之“动”。然而,六朝美学上的言象意理论,虽然对言-象-意的相通一面,即王弼理论的第一点,已经讲透,但对于王弼理论的第二、三点,即言-象-意相对独立的一面,却谈得不多。唐代以后,美学家把佛教的境的理论吸收进来,经王昌龄、皎然、司空图等的不断探究,言象意理论在与境的理论的会通中,达到了真正的成熟,升级为“境”的理论。

从《周易》的象论到美学的象论,其实都包含两个方面,一是人与世界的关系,即观物取象的问题,二是人与作品(《周易》卦象与文学言象)的关系,即“象蕴何意”的问题。六朝的言象意理论,在人与世界的关系中,世界是用“物”来代表的,观物、感物、体物成为关键之词。唐代美学,用“景”和“象”代替了“物”:

取象曰比,取义曰兴,义即象下之意。(皎然《诗式·用事》)

心合造化,言含万象。(虚中《流类手鉴》)

意象欲生,造化已奇。(司空图《诗品·缜密》)

四、 境论: 文学上言象意的理论提升和内容

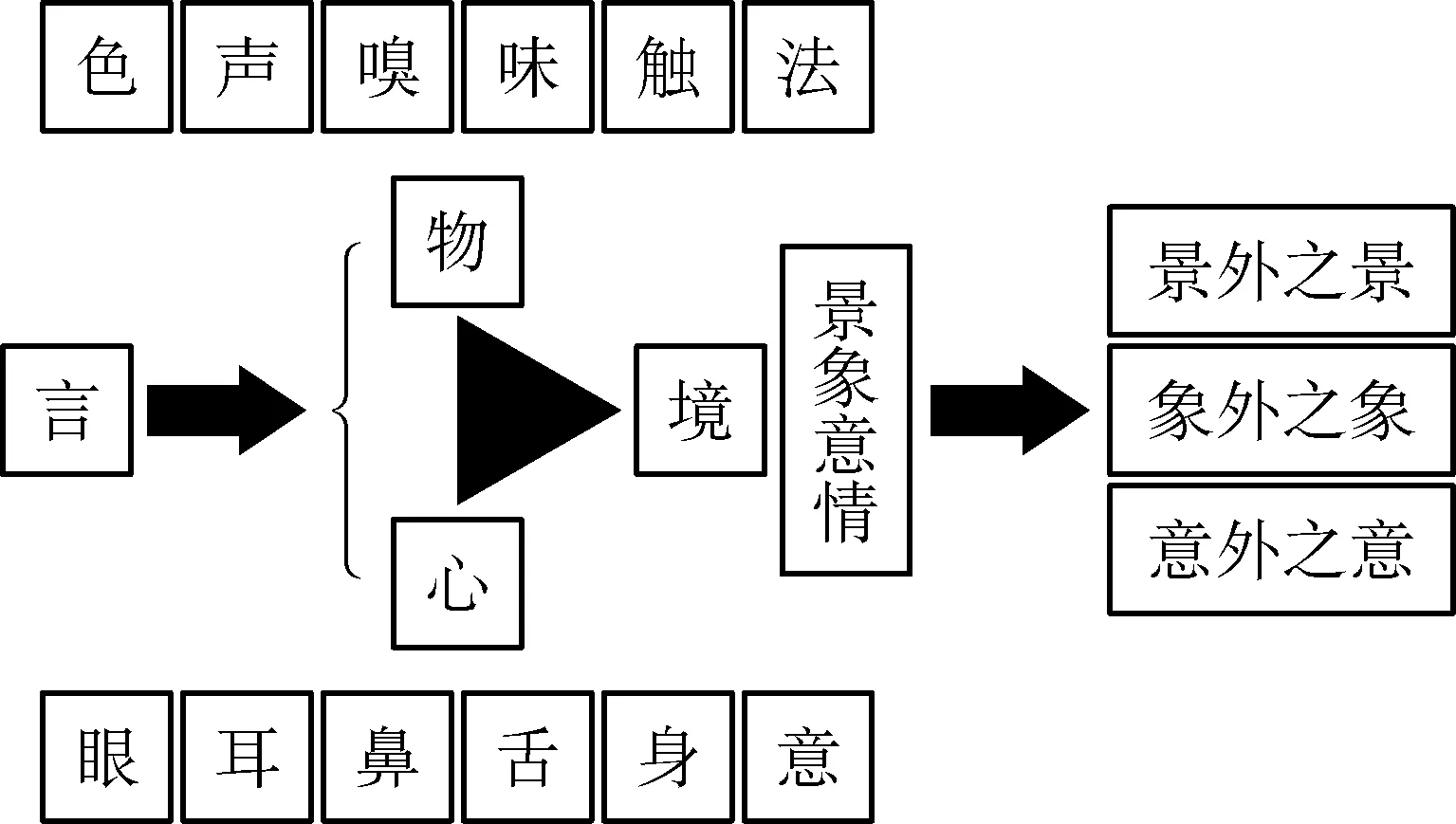

景、象、境,三词对言(古汉语规则是“混言不别”而“对言区分”): 景重在诸物组合之景,象强调这一组合形成的虚实一体之虚,境彰显主客互动而来之境。景-象-境的一体,形成了文学形象与哲学卦象的不同特色。物色之动而成景,景之虚实而成象,主客互感而成境。境强调主体之感在主客互动中的呈现,从而给“境”划了一条界线,这围线是由主体划的,带着作家个人独创性和独特性,这就是境界,由界而来的独创之境。于有境的界线,诸物在界内组合而成之“景”可以得到鲜明地突显。景突出了诸物体在个人的视界内具有独特性的组合。界内诸物的组合重在虚而灵动的“象”,象不仅是对组合中虚的一面和关系一面的强调,更在于对界内之景与界外之境的虚的关联的突出。正是象的这一性质,把境内之诸物组合之景和虚实合一之象与境外的天地之景关联起来(正如哲学之象中,由六爻组合而成一卦象,此卦象又与整个卦象体系相连),呈现出景外之景,象外之象,韵外之致。在景-象-境三词中,最能突出文学之象的特点的是“境”。当文学特色由象到境,文学之象与哲学之象的区别也得到突出。文学之境有主体之感在其中,因此,情随之而至,汉语之情,是心的现象呈出。境中之情,即主体的眼耳鼻舌身意在与客体色声嗅味触法的互动中的具体呈现,由之而来的景-象-境已经内蕴了情和意在其中,中国美学后来关于景中情、情中景的讨论,关于意中意、意外意的言说,都是在景-象-境的前提下进行的。文学之象达到包含景-象-境一体之境,其言-象-意的理论已经与哲学的言象意有了很大的不同,《周易》的言象意以圣人之意为核心,文学的言象意以主客合一具有文学独创性之境为核心,但从本质上讲,圣人之意决定了哲学之象的超越性,而文学之境也以象外之象、景外之景、意外之意突出了美学的超越性。由主客互动而来的文学之境也要由言体现出来,构成了文学的言象意理论。由于象升级为内容更丰富的境,境中有景-象-情-意,哲学卦象的最高级之意,在文学中转成了景-象-意一体,成了: 景外之景-象外之象-意外之意(在古汉语中,情为心的外在呈现,意即可为心的内意也可为外在体现,但更在心的集中性。因此,在境外之境层面中,情外之情转成情外之意,可以包括在意外之意之内)。文学象论在提升到境论的同时,也关注到了王弼哲学象论中言-象-意相对独立的一面。在文学上,就是言、境内之境(景-象-情-意)、境外之境(景外之景,象外之象、意外之意)三个层面。在这三个层面中,文学之境甚为丰富,有的突出景,有的突出象,有的突出情,有的突出意,因此,四词为互文,因强调不同而可只用一词。文学境论的三个层面,与王弼的象论一样,一方面层层递进,另一方面相互独立,图示如下:

放眼世界,西方文化自与非西方文化互动和按自身逻辑演进到更高层级,即现代哲学层级时,力图突破西方古典思维中局限一面的种种努力,如欧陆现象学的本质直观和英语分析哲学的语言游戏,盖应可在与中国文化言象意理论的互鉴中,从全球互动和文化互补角度,得到启发和提升。同样,西方美学的现代升级,即从古典美学到现代美学,扩展到对美学进行文化、政治、社会、生活的跨界研究,同样应可以在中国的言象意理论中得到某些启迪。

注释[Notes]

① 崔觐释《系辞上》“象也者,象也”之辞。李道平 : 《周易集解纂疏》(北京: 中华书局,1994年)第634页。

② 《系辞上》“圣人有以见天下之赜,象其物宜,是故为之象。”李道平 : 《周易集解纂疏》,第547页(《礼记·含文嘉》“伏羲[……]则而象之乃作易”)。

③ 《象山年谱》 :“千百世之上,至千百世之下,有圣人出焉,此心此理,莫不同也。”《陆九渊集》(北京: 中华书局,1980年)第483页。

④ 《老子》(第十一章)“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。”陈鼓应 : 《老子注释及评价》(北京: 中华书局,1984年)第102页。

⑤ 汤用彤说 :“王辅嗣(弼)以老庄解易,于是援用《庄子·外物篇》筌蹄之言,作《易略例·明象章》而为之进一新解。”见《汤用彤学术论文集》(北京: 中华书局,1983年)第216页。

⑥ 见郭绍虞主编《中国历代文论选》(第一册)(上海: 上海古籍出版社,1979年)第308页。

⑦ 见郭绍虞主编《中国历代文论选》(第一册)第170页。

⑧ 见何文焕辑《历代诗话》(上)(北京: 中华书局,1981年)第30页。

⑨ 国学大师网

⑩ 何文焕辑《历代诗话》(上)(北京: 中华书局,1981年)第41页。