某湿陷性黄土地基进口闸沉降监测资料分析

张 猛,商 建,王 帅

(1.中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津,300222;2.南水北调中线干线工程建设管理局天津分局,天津,300380)

0 引言

湿陷性黄土因其自身特性,处理不当容易对建筑物造成危害,尤其对于水利工程,渠道和建筑物的内水外渗可能加重湿陷性黄土基础对工程的危害[1-2]。对于湿陷性黄土基础,一般采取的工程处理措施有换填垫层法、强夯法、挤密法和预浸水法等,对于各种处理措施的效果,一般通过试验检验地基承载力并计算湿陷系数进行检验[3]。通过现场实测资料可以避免试验和计算所带来的沉降测值误差,具有独特的优势[4]。某引水工程建筑物基础有湿陷性黄土分布,基础处理采用换填碎石土垫层的处理方法,通过对其施工期至通水运行后2年的沉降监测数据进行分析,评价施工方法的效果,为相关工程的设计提供经验和借鉴。

1 概况

1.1 工程概况

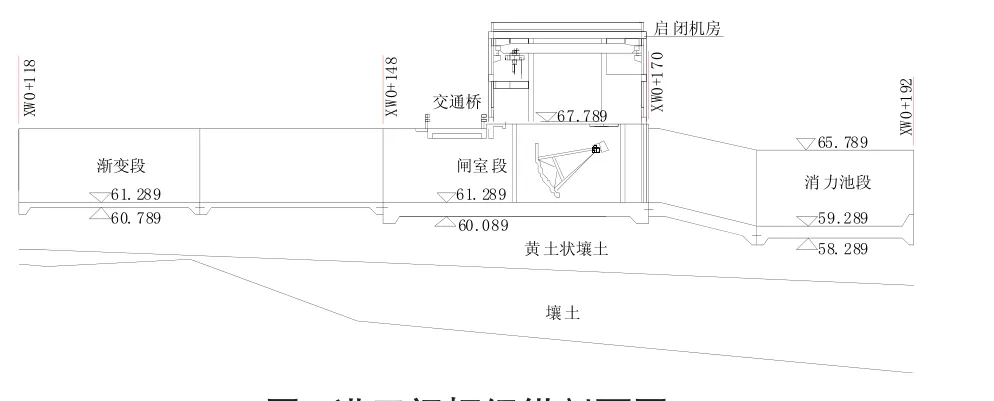

进口闸枢纽位于某引水工程的渠首,包括引渠、进口渐变段、闸室段、出口渐变段、消力池以及排冰闸等建筑物。自上游至下游分别为引渠段和扭坡段(长148 m)、闸室段(长22.5 m)、消力池段(长21.5 m)。闸室为开敞式3孔整体现浇钢筋混凝土结构,单孔净宽为2.5 m,主体结构高度7.8 m。闸室上部采用封闭式启闭机房,启闭机房高8.3 m。建筑物等级为Ⅰ级建筑物,设计流量50 m3/s,加大流量60m3/s。进口闸枢纽纵剖面图见图1。

图1 进口闸枢纽纵剖面图Fig.1 Longitudinal profile of intake gate

进口闸枢纽起止桩号为XW0+000~XW0+252,其中桩号XW0+083~XW0+252内均有黄土状壤土分布,厚度0.2~7.30 m,其特征是,粉粒含量高、结构疏松、孔隙发育。黄土状壤土为非自重湿陷性黄土,湿陷性黄土地基的湿陷等级为Ⅰ级,湿陷起始压力为65~198 kPa。

1.2 基础处理方案

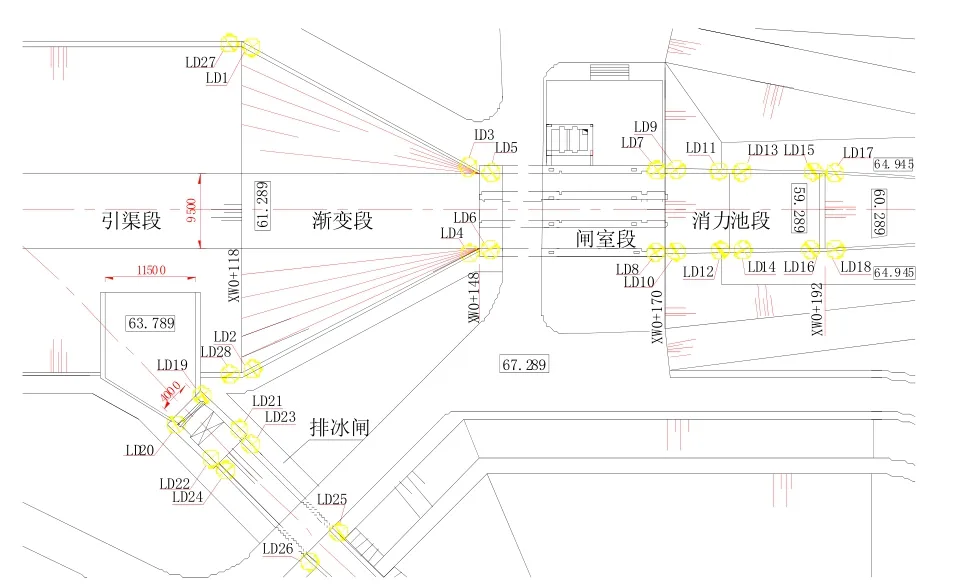

对进口闸枢纽湿陷性黄土基础的处理方案为换填碎石土垫层。碎石土采用路拌法拌和,碎石和土的比例为6∶4,碎石粒径小于40 mm,每层铺设厚度为250 mm。碾压机具采用18 t振动碾,碾压方式采用进退错距法,压实度>0.97。枢纽及沉降测点平面布置图见图2。

图2 进口闸枢纽及沉降测点平面布置图Fig.2 Plan of intake gate and monitoring points

各区段湿陷性黄土分布情况及处理情况如下:

(1)引渠段及排冰闸段黄土状壤土中分布壤土透镜体及含碎石粘土透镜体,黄土状壤土厚度为0.5~3.6 m。渠底处理厚度为1.4~3.2 m,两侧大堤处理厚度为2.3~9.0m。排冰闸处理厚度为2.5~4.0m。

(2)扭坡段及闸室段黄土状壤土中分布壤土透镜体,黄土状壤土厚度为4.0~6.3 m。扭坡段渠底处理厚度为2.7~3.2 m,两侧大堤处理厚度为2.3~9.0 m。闸室段处理厚度为3.8~4.2 m。

(3)消力池段和渐变段黄土状壤土厚度为4.6~8.0 m。消力池段处理厚度为2.5~3.8 m,渐变段处理厚度为3.0~4.8 m。

(4)矩形槽段黄土状壤土厚度为3.1~4.6 m,该段处理厚度为2.2~3.5 m。

2 沉降监测方法

2.1 监测布置

通过安装在建筑物表面的沉降标点监测进口闸枢纽沉降变形,监测部位包括引渠段、渐变段、闸室段、消力池以及排冰闸等建筑物,测点布置在结构连接缝两侧,采用跨缝对比方法同时监测不同结构之间的不均匀沉降。

2.2 监测方法

沉降监测采用电子水准仪按照一等水准测量要求施测,进行单路线往返观测,监测基点采用钢管标水准标石,外观沉降值按照下式计算。

D=H0-Hn

式中:D为监测点沉降值;H0为监测点初始高程测值;Hn为监测点当前高程测值。

沉降符号定义:下沉为正,抬升为负。

3 监测资料分析

3.1 工程运行情况

进口闸沉降监测数据自2013年6月开始,涵盖施工期、充水试验期及运行期。工程经历2次充水试验,第一次充水试验自2014年3月1日开始,历时18 d完成充水,首次充水试验结束后进行排空检查;第二次充水试验自2014年8月16日开始,历时12 d二次充水试验结束,二次充水结束后工程处于保水状态。自2014年10月开始进入试运行阶段,开始小流量通水运行,2015年8月开始大流量运行,最大流量44 m3/s左右,截至2016年10月,工程运行满2年。

3.2 变形过程分析

从施工期至运行期沉降监测资料看,施工期阶段的沉降是一个缓慢增大的过程,第一次充水试验期间,过水量相对较小且充水试验结束后工程随即排空检查,沉降没有明显增大趋势,进口闸的两个主要沉降过程发生在第二次充水试验期间和2015年8月开始加大流量运行期间,进口闸局部最大沉降量为91.26 mm,其后测值变化趋势相对趋于平缓。从建筑物的沉降变化规律来看,其变化过程与工程通水过程基本对应,符合工程运行的性态特征。但相比该工程其他部位建筑物,进口闸沉降明显偏大,其他部位沉降量基本在25 mm范围内。进口闸枢纽部分监测点的沉降过程线见图3。

图3 进口闸部分监测点的沉降变形过程线Fig.3 Graphofsettlementofsomemonitoringpointsonintake gate

3.3 变形主要影响因素分析

对于进口闸枢纽沉降测值偏大,分析可能的主要原因有:温度影响、过水引起建筑物重力增加影响、地基黄土受水环境变化引起的沉陷。通过横向对比和纵向对比的方法进行分析评价,以确定建筑物沉降的主要影响因素[5]。

横向对比主要通过与临近进口闸下游的排水涵洞进行对比,排水涵洞矩形槽同样位于黄土地基,但不具备湿陷性,两者在施工期、充水试验及初运行期的工况基本一致,以此比较湿陷性黄土基础与非湿陷性黄土基础建筑物不同工况的沉降。

纵向对比主要通过沿时间序列对施工期、充水试验期和运行初期不同工况下建筑物的沉降规律进行对比,分析不同原因对建筑物沉降变形影响的大小。

3.3.1 温度影响

在进口闸过水前,经历了2013年6月至2014年3月将近1年的观测期,通过进口闸部位一年内的监测资料分析,未发现明显的周期性变化,自沉降监测开始后,建筑物沉降值呈逐步增大趋势,未见明显的抬升趋势,至充水试验前的最后1次观测,局部累计沉降值最大为27.01 mm。对比排水涵洞矩形槽部位的监测数据,建筑物沉降值在未通水的一年内则呈现明显的周期性变化规律,夏季呈现一定的上抬趋势,冬季呈现一定的下沉趋势,但变形绝对值整体相对较小,同一测点冬夏测值最大差值为5.74 mm。

分析表明,在非过水的情况下,温度对非湿陷性黄土基础的建筑物沉降影响明显,而对于湿陷性黄土基础的建筑物沉降,未发现与温度有明显的相关性,温度不是其沉降的主要影响因素。

3.3.2 过水引起的重力增加影响

进口闸和排水涵洞矩形槽在施工期、充水试验及初运行期的过水情况基本一致,水位差别不大。通过横向对比进口闸和矩形槽在充水试验和初运行期的沉降量,分析建筑物过水后重力增加对黄土地基建筑物沉降的影响。

首次充水试验流量相对较小,基本控制在6 m3/s左右,从沉降监测结果来看,进口闸及排水涵洞部位的沉降量均不大,进口闸部位的最大沉降量为1.75 mm,排水涵洞部位最大沉降量0.52 mm,但进口闸部位的沉降量相对排水涵洞整体偏大。充水试验结束后,进行了排空检查,至2014年8月份开始二次充水试验期间,建筑物沉降变化趋势相对平稳。

二次充水试验流量有所加大,基本控制在9 m3/s左右,对比二次充水试验期间进口闸和排水涵洞的沉降监测结果,两者差异更加明显。排水涵洞部位沉降测值未发生明显趋势性变化,而进口闸部位在二次充水试验后发生较明显的沉降过程,其中比较明显的排冰闸部位沉降增加量在21~38 mm之间。

二次充水试验结束后,工程保水运行,进入初期运行阶段。初期运行流量为10 m3/s,至2015年8月,开始大流量运行,最大流量达到44 m3/s,进口闸部位有两次明显的沉降过程,局部最大沉降量增加18 mm,而排水涵洞部位沉降测值同样未发生明显的趋势性变化。

通过横向对比进口闸和排水涵洞在不同运行阶段的沉降监测数据,表明重力增加对非湿陷性黄土基础上的建筑物影响相对较小,而在湿陷性黄土基础上,重力增加对沉降变形影响则较为明显。

3.3.3 地基黄土受水环境变化引起的沉陷

从进口闸沉降监测数据自施工期至运行初期的变化过程线看,二次充水试验开始后,沉降数据有一个明显的增大过程,充水试验结束后,变化趋势趋于平缓。进入初运行期后,在2015年8月份,随着流量的增加,沉降又有一个明显增大过程,最大沉降量达到92.26 mm。通过横向和纵向的对比分析,进口闸部位的沉降与其他部位的变化规律明显不同,其主要特征为:(1)在施工期阶段就有明显的沉降,并且与温度变化无明显的相关性;(2)随着过水流量的加大有较为明显的沉降变化过程。根据进口闸工程实际情况,其靠近主干渠,而主干渠部位长期过水,对附近基础的地下水环境有一定影响。据此推断,进口闸的沉降主要是由于附近地下水环境变化造成的湿陷性黄土地基沉陷,同时进口闸过水后重力的增加与黄土的湿陷性沉降具有叠加效应,造成的沉降明显大于其他部位。

3.4 工程影响评价

进口闸部位的沉降相比工程其他监测部位明显偏大,通过分析判断其变形主要是由于湿陷性黄土在附近地下水环境变化后引起的。根据GB 50025-2004《湿陷性黄土地区建筑规范》中建筑物分类的规定,进口闸属地基受水浸湿可能性较大的重要建筑,但高度未超过30 m,应属于其中的丙类建筑物。丙类建筑物的剩余沉降量应不大于200 mm,进口部位的沉降变形在规范允许的范围之内[6]。对于软土地基上的建筑物,除控制其沉降量,还应控制不同结构之间的不均匀沉降差[7]。此部位虽然整体沉降量相比工程其他部位偏大,但通过比较进口闸枢纽各测点之间沉降测值,相邻结构接缝之间的不均匀沉降差值相对较小,最大不均匀沉降差值为26 mm,一定程度上降低了对工程的不利影响。

4 结语

沉降监测的手段能够较好反映建筑物在施工期、充水试验期及初运行期等不同阶段的沉降变形情况,检验湿陷性黄土处理措施的效果。监测结果表明,本工程采用换填碎石土垫层法对湿陷性黄土基础进行处理效果较好,建筑物沉降变形满足相关规范要求,监测建筑物在结构自重增加时与基础湿陷性变形有一定叠加效应。 ■

[1]付新永,杜占鹏,姚顺雨,等.上海地区③土层上无桩基础水闸实测沉降资料分析[J].长江科学院院报,2009,26(8):51-53.

[2]GB 50025-2004,湿陷性黄土地区建筑规范[S].

[3]南京水利科学研究院勘测设计院.岩土工程安全监测手册[M].北京:中国水利水电出版社,2008.

[4]吴正荣.水利工程中湿陷性黄土基础处理措施[J].农业科技与信息,2017(12):105-106.

[5]罗宇生.湿陷性黄土地基处理[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[6]李文涛.关于某水电站黄土湿陷性试验研究[J].陕西水利,2015(1):111-113.

[7]马国成,王英禄.湿陷性黄土上修建水工建筑物的体会[J].新疆水利,1996(2):45-46.