人类性染色体的起源与发展趋势

——从生物学教材所引发的思考与讨论

1 由高中生物学教材得到的启发

作为一名中学生,笔者通过对高中生物学必修2(遗传与进化)教材的拓展学习,不仅把握了对应于高等教材的课程知识自然生长点,而且体会了课程标准中所要求的思维能力[1]。 在探索真知中收获成果的同时,也不禁对那些患有遗传病的患者感到遗憾和同情,同时立志为他们解除病痛做些可能的专业知识探索。 在人教版高中生物学必修2 教材中,最令笔者感到好奇的是那一对“与众不同”的性染色体。 教师上课时对性染色体相关知识的精彩点拨与拓展,更激发了笔者的浓厚兴趣。 于是,笔者查阅文献,归纳、整理相关资料,也参考前人的评述[2],对人类性染色体未来的演变趋势进行了思考和分析。

2 人类性染色体的重要意义

地球上的生物有多种性别决定方式,例如某些爬行动物的性别由外界环境,特别是温度所决定; 许多植物和低等动物的性别由特定同源染色体上的一对等位基因决定;蜜蜂、蚂蚁等营社群生活的昆虫,其性别由染色体倍性(即染色体组的数目)决定。 特别是,包括鸟类、哺乳动物的许多高等动、植物的性别由一对异形染色体决定,这便是本文关注的性染色体。其中,包括人类在内的哺乳动物的性染色体类型是XY 型,即雌性是同型染色体的表现型(同配性别),雄性是异型染色体的表现型(异配性别)。

这一对异形性染色体对人类的重要性不言而喻。 基于人类生殖母细胞减数分裂与受精作用时性染色体分离、组合行为,人群中的男、女比例总能大约保持在1∶1,有利于种群的繁殖、传代,这是性染色体对种族延续的重要意义[3]。 同源异形性染色体决定性别的方式与异配生殖相适应,也体现包括人类在内的哺乳动物在进化上的先进性,是人类较高进化程度的一种体现。 此外,Y 染色体上特有的遗传物质仅在雄性亲、子代间传递,有利于决定人类生殖的重要遗传信息的稳定遗传,这是性染色体对人类稳定遗传的重要意义[4]。

除上述重要意义之外,性染色体还有许多重要作用。首先,性染色体上有许多对人类生存有重要意义的基因。 根据相关资料,在X 染色体上已发现的致病基因,常导致严重的病症。 例如:基因缺陷引起的重症肌无力(asthenic bulbar paralysis)表现为肌肉萎缩症(muscular dystrophy),血友病(bleeder disease)导致血小板减少症(thrombocytopenia),抗维生素D 佝偻病(vitamin D-resistant rickets)表现出肾小管遗传缺陷等,都是X 染色体连锁遗传病。 甲型血友病造成了许多欧洲王室家族成员在幼年时期夭折,因此此病也被称为“皇室病”,由此可以看出,人类性染色体上的基因关系着人类的生命健康。 在基因诊断与基因治疗等相关医疗技术正在兴起的今天,人类性染色体的深入研究对医疗卫生事业的发展有重大意义。

同样,随着人类基因组测序计划的展开和深入,Y 染色体上也发现有许多非常重要的基因。例如,Y 染色体短臂上的性别决定基因——睾丸决定因子(TDF)基因(即SRY 基因,位于Yp11.3 的无内含子基因),就是雄性性别发育和产生相关性征的基础。 SRY 作为TDF 的候选基因是1990年由Goodfellow 根据实验技术定位在Y 染色体短臂上的。 如果SRY 基因发生突变,就不能产生正常的睾丸决定因子,就会导致原始性腺中胚层转换分化方式而发育成卵巢,使胎儿雌性化,产生非正常的雌性生殖器官,体现为表型女性(与正常女性性染色体不同,故此区分)。 将TDF 的相关研究与现代基因编辑技术相结合对某些性别缺陷进行可能的治疗,具有重要的临床意义。 除此之外,Tiepolo 等(1976年)通过细胞遗传学研究发现无精子症患者的Y 染色体长臂缺失,故此推测这部分染色体区段存在“精子生成基因”,由于源自对无精子症患者的研究,将该基因的产物命名为“无精子因子”[5]。

近30 多年来,与男性精子发生相关的基因研究日益深入和广泛。 无精子因子基因AZF 位于Yq11,并在睾丸组织中特异性表达。 1992年,Vogt团队发现Y 染色体上此区域有许多位点与精子发生相关,其中最主要的是AZF 上互不重叠的3个区段(Y 染色体近段、中段和远段),分别称为AZFa、AZFb 和AZFc。1999年,Kent2First 等报道认为,在AZFb 和AZFc 之间还应该有一个基因,命名为AZFd。 不难看出,Y 染色体上的许多基因或DNA 区段对男性不孕不育症等的治疗有着非凡的意义,可能是候选的基因操作靶点。

此外,性染色体的演变更是人类区别于其他生物的重要方面。 研究指出,人类Y 染色体的进化速度比其他基因快2%左右。 科学家通过将人类的基因与最像人类的“近亲”猩猩相比对,发现人与猩猩Y 染色体的差异度为30%,而其他基因的差异度却不足28%。 也就是说,人类Y 染色体基因与人类其他染色体基因相比,存在2 个百分点的进化速度差异。 性染色体的演变对于人类进化方面的重要意义可见一斑。

3 人类性染色体的起源

包括人类在内的诸多生物的性染色体究竟是如何起源的?根据现已掌握的事实和资料,可以进行合理的演绎、推理。

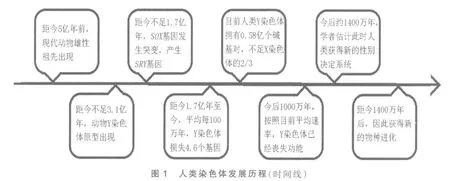

许多生物的性别主要是由同源染色体上的一对等位基因决定的,这是一个客观事实。主流学说认为,与性染色体的同源异形现象相一致,是因为这对决定性别的等位基因中雄性的决定因子存在于该对同源染色体中的一条(由于生殖必须雌雄交配,新个体中的该对同源染色体一条来自父方,一条来自母方),随着时间推移过程中环境对物种的选择,对雄性个体有利而雌性个体有害(或没有明显作用) 的基因在Y 染色体上不断得到继承和发展,Y 染色体仍不断通过染色体易位的方式获得这些基因。 X 染色体和Y 染色体之间的基因重组的结果,会导致雄性动物丢失Y 染色体在重组之前所含有的必需基因,雌性动物多出原本只会出现在Y 染色体上的非必需基因甚至有害基因。 于是,在进化过程中,对雄性有利的基因就逐渐在性别决定基因附近聚集。后来,这个区域的基因演化出了重组抑制机制,以保护雄性特有的区域。 Y 染色不断地沿着这种路线演化,抑制Y染色体上的基因与X 染色体上的基因发生重组。这个过程最终使得Y 染色体上约95%的基因不能发生重组(即使是在X 和Y 同源区段,即拟常染色体区段)[4]。 根据现有细胞遗传学观点,同源染色体的基因重组本是用于降低有害突变保留的几率、维持遗传完整性的,但Y 染色体因不能与X 染色体发生重组,被认为容易发生损毁而导致退化。人类的Y 染色体在其演变的过程中丢失了原本拥有的1 438 个基因中的1 393 个(约94%),平均每100 万年丢失4.6 个基因,这也许就是人类Y 染色体比X 染色体小很多的原因。 但按照此数据推算,Y 染色体的退化速度是相当快的。有人认为随着时间推移,终有一天Y 染色体将消失殆尽[5]。 关于这一点,将在随后有关“人类性染色体的发展趋势”中详细讨论。

从生物系统学角度看待上述演变,也能得出较为模糊的性染色体起源与演变趋势。 动物的雄性祖先最早可以追溯到5 亿年前(此仅举认同较广的一种说法),而Y 染色体的出现不到3.1 亿年。 比爬行类高级一点的是哺乳动物中的单孔类动物,例如著名的鸭嘴兽、针鼹等。 单孔类动物是具有Y 染色体的最古老动物,它们的性别不再是简单地由环境决定。 而哺乳动物与爬行类动物的分支进化发生在3 亿年前,所以可以推断出Y 染色体出现在那个年代。 目前创造雄性所必须的基因出现可能不到1.7 亿年(另说3 亿年前)。 一条原始性染色体上一个称为SOX3(Sry-related HMG box 3)的基因发生突变,变成了上文所提及的名为SRY(Sex determining Region of Y chromosome)的基因。然而根据资料表明,最新的研究表明XY 的决定系统大约在1.66 亿年前出现[6]。

在此之外,还有部分科学家利用生物学上的分子进化钟做出估计,发现X 染色体和Y 染色体上的SOX 基因也已经分离了3 亿年。 后来再发生的染色体倒转(一种不算常见的染色体行为)使本是同根生的SOX3 基因(在X 染色体的底部)与SRY基因(在Y 染色体的顶部)分离。 染色体倒转是染色体内部区段发生重组的一种较常见方式,这种行为常导致染色体上基因的位置发生重新排列[7],而在Y 染色体上发生的倒转基因又不像X 染色体一样还可以在雌性的细胞中得到同源染色体的修复帮助,所以这些倒转了的区段还常被Y 染色体自身切除掉,结果随着时间的流逝,在没有备份可以弥补的情况下,Y 染色体失掉了越来越多的基因,变得越来越萎缩,到今天只有X 染色体的1/3。这也就是人类性染色体于今天人们所熟知的结构。

4 人类性染色体的发展趋势

从上文中所叙述的人类性染色体由来中,不难得知人类男性的Y 染色体正以着非常快的进化学的速度不断变小。按照这样下去,终有一天人类的Y 染色体将会消失殆尽吗? 人类男性和有性生殖会消失和退化吗?根据现有资料,答案是否定的。 即便是Y 染色体自身消失,也绝不会意味着,人类男性和有性生殖的消失与退化。

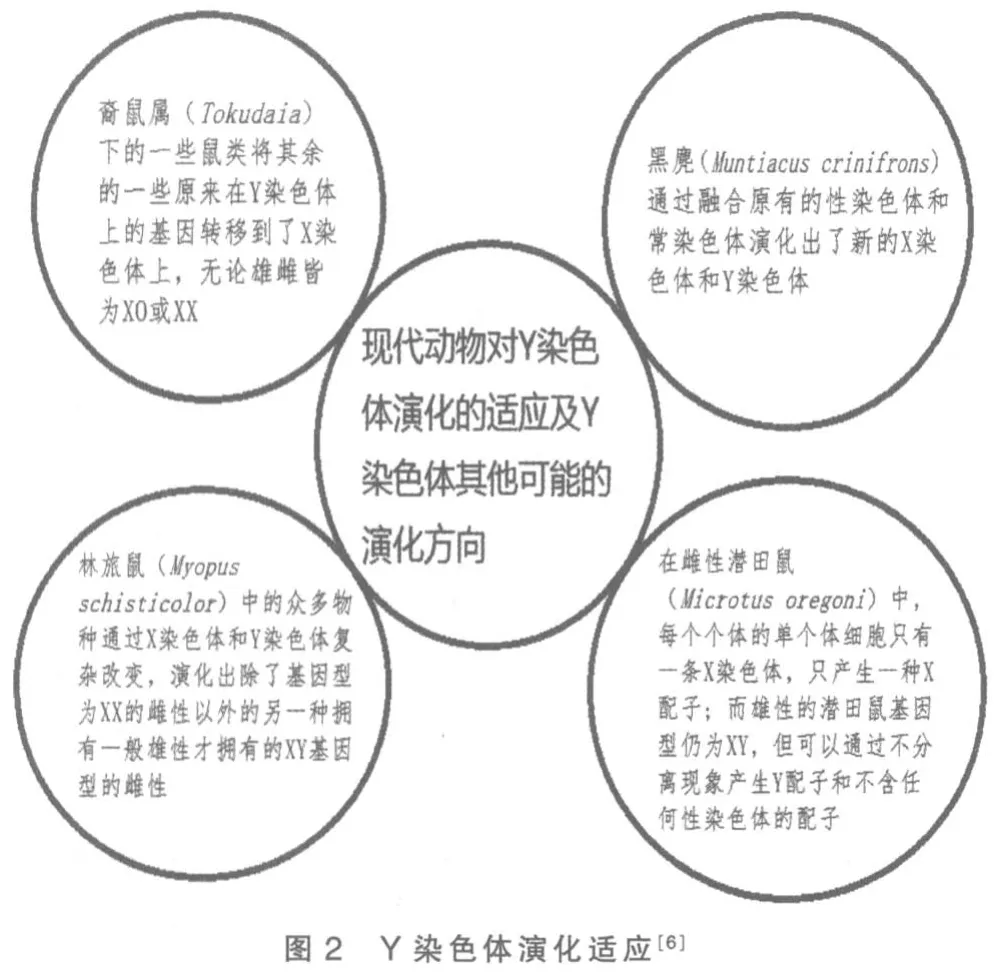

Y 染色体的死亡并不意味着男性的终结。 现代动物学对于鼠类的研究:几种同属的鼠科及仓鼠科的啮齿目动物已经通过下列途径达到Y 染色体演化终端:土黄鼹形田鼠(Ellobius lutescens)、坦氏鼹形 田 鼠(Ellobius tancrei)及日 本 刺 鼠(Tokudaia osimensis)和冲绳刺鼠(Tokudaia muenninki),已完全丢失它们的Y 染色体(包括SRY 基因)。 裔鼠属(Tokudaia)下的一些鼠类将其余的一些原来在Y 染色体上的基因转移到了X 染色体上。土黄鼹形田鼠和裔鼠属的鼠类中不论雄性或雌性的基因型皆为XO,而所有坦氏鼹形田鼠的基因型皆为XX。这些啮齿目动物的性别决定系统仍未被人们完全了解。 林旅鼠(Myopus schisticolor)、鄂毕环颈旅鼠(Dicrostonyx torquatus)中的众多物种通过X 染色体和Y 染色体复杂改变,演化出除了基因型为XX 的雌性以外的另一种拥有一般雄性才拥有的XY 基因型的雌性。在雌性潜田鼠(Microtus oregoni)中,每个个体的单个体细胞只有一条X 染色体,只产生一种X 配子;而雄性的潜田鼠基因型仍为XY,但可以通过不分离现象(nondisjunction)产生Y 配子和不含任何性染色体的配子。 鼠类在其他的染色体上种新基因接替了SRY 基因的工作。 在啮齿目动物之外,黑麂(Muntiacus crinifrons)通过融合原有的性染色体和常染色体演化出了新的X 染色体和Y染色体。 灵长目动物(包括人类)的Y 染色体已严重退化这一现象预示着,这类动物会相对较快地发展出新的性别决定系统[8]。 有研究者估计,人类将在约1400 万年后获得新的性别决定系统[8]。 此时间表未必准确,但基于人类高速进化的特点,并非随意臆测。

进化之路漫长而具有不确定性。 最新研究表明,Y 染色体已经在演化过程中独立地走过了很长的征程,已经产生了许多保护自己的特征。这也许就是过去的3 亿年间,Y 染色体没有丢失生殖繁衍重要基因的重要原因[9]。 相对而言,X 染色体是一条比较保守的染色体,其发展相对缓慢,在很大程度上与常染色体非常类似。

——紫 苏