中国农村人口结构变化及就业选择

彭小辉,史清华

(1.南京师范大学 商学院,江苏 南京 210023;2.上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030)

自1956 年联合国《人口老化及其社会经济后果》报告书中首次提出人口老龄化问题以来,人口老龄化问题就引起了全球关注,尤其在西方发达国家,人口老龄化问题正在给社会经济带来前所未有的冲击和挑战。中国作为最大的发展中国家,2011年65岁以上人口占总人口的比重已达9.1%,老年抚养比达到12.3%,这说明中国早已步入老龄化社会*老龄社会是指老年人口占总人口达到或超过一定比例的人口结构社会。联合国的传统标准是一个地区60岁以上老人达到总人口的10%,新标准是65岁老人占总人口的7%,即该地区被视为进入老龄化社会,达到14%即为老龄社会。。按照联合国的预测,中国将是世界人口大国史上继日本之后的又一个老龄化速度极快的大国。如果按照联合国中方案预测,在2040年之前中国老龄化将超过美国和俄罗斯,预计到2050年,65岁及以上人口老龄化率将达到25.6%[1],未来20~40年将成为中国人口老龄化的高峰阶段。从现有文献来看,学者们多侧重于从人口学、社会学、老年学等视角来考察人口老龄化的现象、程度、原因以及影响等定性研究[2-7]。近年来,定量研究人口老龄化对社会经济影响的文献也逐渐增多,Cai等估算了人口抚养比与人均GDP增长率之间的定量关系[8];程永宏构建了一个模型,详细分析了现收现付制与人口老龄化的定量关系[9];李军将人口老龄化因素引入索洛增长模型,并分析了人口老龄化因素对经济平衡增长路径的影响效应[10];李旻等利用辽宁农户数据分析了农村劳动力老龄化对农业劳动力老龄化形成的影响[11];陈锡文等研究了人口老龄化对农业生产的影响[12];刘穷志等通过建立一个拓展的交叠世代模型,探讨了人口老龄化对经济增长的影响[13];王志宝等分析了近20年来中国人口老龄化的区域差异以及人口老龄化与经济发展之间的相关关系[14]。可见,现有定量研究多是基于人口老龄化对宏观社会经济影响的分析,而基于农村微观人口年龄结构变迁以及对未来农业生产影响的研究还鲜有。事实上,由于农村庞大的人口规模和长期以来农村社会保障体系的缺乏,以及国家粮食安全问题,农村人口老龄化问题比城市更加棘手和重要。

随着农村青壮年劳动力的大量转移,农村人口老龄化问题以及由此带来的一系列社会问题,如农村的“留守儿童、留守妇女、留守老人”等问题越来越成为社会学家和经济学家关注的热点问题[15]。为了对这一问题进行深入的剖析,我们利用2003~2012年全国农村固定观察点农户跟踪调查数据,以山西样本为例考察了近10年来农村人口结构变化趋势和轨迹,以期为调整人口政策,制定切合实际的粮食安全与农业现代化发展政策提供些许参考。

一、样本基本情况

山西简称“晋”,地处黄土高原,是中华民族发祥地之一,被誉为“华夏文明摇篮”。2011年山西土地总面积为15.7万平方公里,拥有人口3 593万人,分别在全国占1.63%和2.67%,人口密度为230.43人/平方公里,农村人口在总人口中占48.70%,GDP占全国总体的2.33%,在全国31个省(市、区)排位第21,人均GDP排位第18。粮食总产量和财政收入在全国总量中分别占2.16%和2.26%。居民收入在全国31个省(市、区)中处于中下水平,城镇和农村居民的收入水平分别只有全国平均水平的92.80%和80.30%。

山西的10村分布在山西的两条山脉及其盆地中,东部的灵丘县*在2003年前原为道八村,据说考虑到交通困难、经费有限的原因,2004年更为县城附近的三村。写作时考虑到历史衔接,我们仍以一个村来看待。新河峪村、乐陶山村和西庄村,位于太行山北段;平定县立壁村,位于太行山中段;平顺县小赛村,位于太行山南段;高平市谷口村,位于晋东南上党盆地。中部的应县小临河村,位于晋北雁同盆地;定襄县镇安寨村,位于晋北忻定盆地;太谷县武家庄村,位于晋中太原盆地;临猗县黄斗景村,位于晋南运城盆地。西部的柳林县李家凹村,位于吕梁山中段;乡宁县西廒村,位于吕梁山南段。

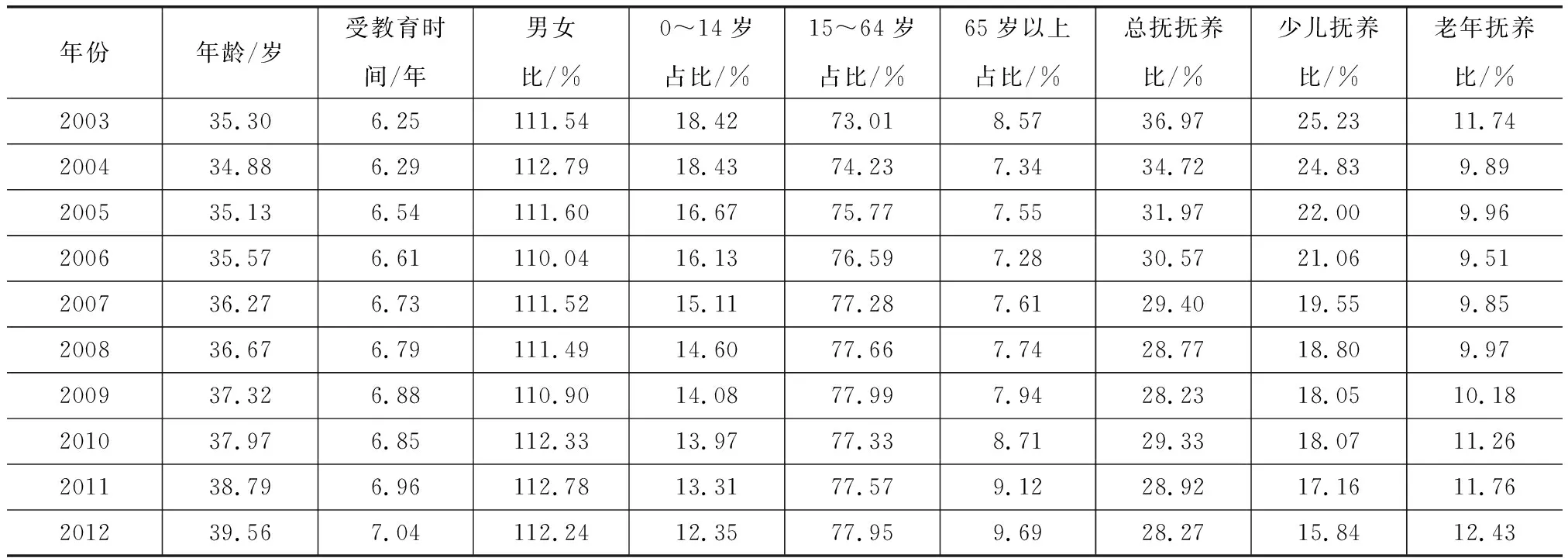

自2003年以来,山西10村人口平均年龄在不断增加(表1),从2003年的35.30岁增加到2012年的39.56岁,10年增加了4.26岁。农村人口文化水平普遍偏低,受教育年限增长幅度有限,平均都在7年以下,大约为中学文化程度以下,只有2012年达到了7.04年。从20世纪80年代开始,中国的计划生育政策已经实施了30多年,使得农村人口结构发生了巨大的变化。从性别上看,男女比例失调,男女比例保持在110%左右,但低于全国120%的男女比例,这可能是农村实施“一孩半”的计划生育政策的结果*“一孩半”的计划生育政策,即首胎为女儿的,间隔5年以上可以生第二胎,如果首胎为男孩的则不允许再生第二胎;但近年来,这一政策有所松动。。从年龄结构上看,0~14岁被抚养年龄组人数比例不断下降,而65岁以上的被抚养年龄组人数比例不断增加,2012年为9.69%,已远远超过联合国规定的65岁老人占总人口7%的老龄化社会的标准;15~64岁经济生产年龄组人口占比从2003年的73.01%上升到2012年的77.95%,高于全国同期水平。从抚养结构上看,总抚养比在不断下降,主要是由于经济生产组人数在增加,少年抚养组人数大幅下降,老年抚养组人数缓慢增加,其中少年抚养组人数下降幅度大于老年抚养组增加幅度。

二、农村人口结构变化的总体趋势

随着户籍制度的放松以及计划生育政策实施,以及城市化和工业化的加速推进,农村劳动力不断从农村流出,极大地改变了中国农村劳动力的结构,这种结构的改变必然对未来农村农业发展产生深远影响,掌握农村人口结构变迁趋势和轨迹有助于我们制定科学合理的人口和农业政策。

表1 2003~2012年山西10村人口年龄结构

图1 山西10村人口年龄结构变化趋势

从图1可以看出,0~14岁人口比例下降趋势明显,从2003年的18.38%减少到2012年12.33%,10年下降了6.05个百分点;15~30岁人口比例呈扁平的倒“U”型,经历了先升后降的趋势,但近年来呈加速下降趋势;31~45岁人口比例呈缓慢下降趋势,而46~60岁人口比例一直呈缓慢上升走势,从2003年的23.77%上升到2012年的最大值26.13%,这符合中国20世纪六七十年代生育高峰人口的特征。61岁及以上人口比例则呈直线上升趋势,从2003年的11.38%增加到2012年的16.54%,10年间上升了5.16个百分点,远高于全国同期水平,并且61岁及以上的和14岁以下年龄组人口占比呈“剪刀”状,前者在2011年首次超过后者,同时随时间扩大。从农村各年龄组人口比重变化趋势看,随着45岁以下的青壮年人口比例不断下降,未来10年46~60岁年龄组人口将步入老年阶段,61岁及以上人口比例的不断上升,未来农村人口老龄化程度变化之快、规模之大,将会超过政府决策层和公众的预期,会对整个社会经济形成巨大冲击。

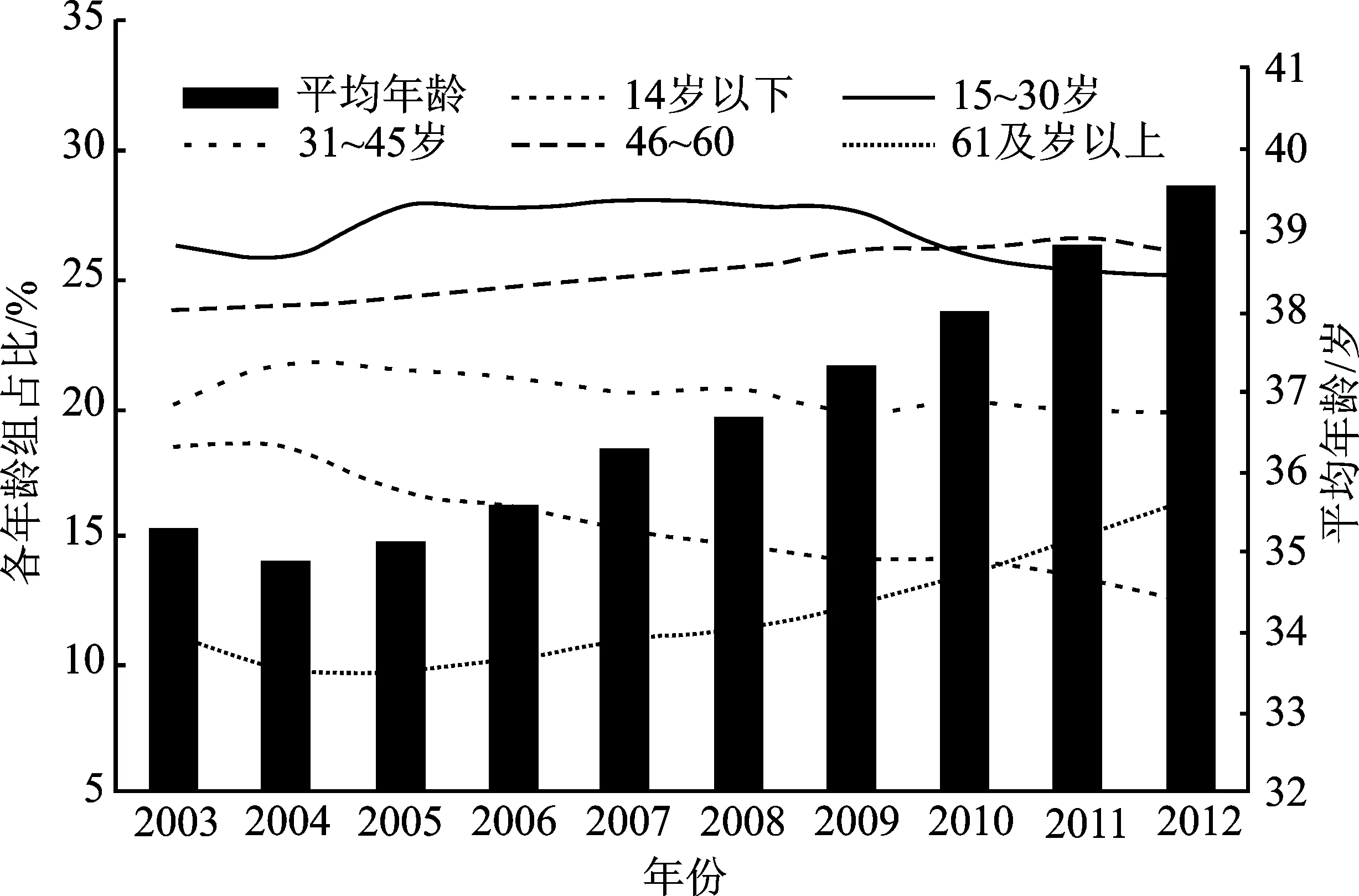

从农户家庭农业劳动力年龄结构变化的总体上看(图2),10年间50岁及以下从事农业生产的劳动力的比重都在下降,其中21~30岁和31~41岁年龄组农业劳动力占比下降幅度较大,前者10年间下降了一半,而后者下降了5个多百分点;而50岁及以上的从事农业生产的劳动力比重增幅明显,其中51~60岁年龄的比重10年增加了6.25个百分点*51~60岁年龄组的家庭农业劳动力占比在2009年出现拐折,可能主要原因在于2009年受全球金融危机的影响,外出务工返乡农民工较多所致。,61岁及以上占比大幅增加,从2003年的13.22%增加到2012年的24.20%,10年增加了10.98个百分点。动态地看,2003年,从事农业生产的劳动力比重最大的年龄组为41~50岁,但到2012年,最大的年龄组比重为51~60岁。从从事农业生产的劳动力平均年龄看,2003年,从事农业生产的劳动力平均年龄为45.69岁,而到2012年,则增加到51.32岁,10年增加了5.63岁,增速快于农村人口老龄化过程。可见,10年来中国农业劳动力年龄结构正发生着巨大变化,50岁以上老年人从事农业生产的比重已接近60%,已成为农业生产的主力军,并且这种趋势还在继续,未来从事农业生产的劳动力年龄会越来越老,农业劳动力老龄化或超老龄化将是未来中国农业生产的常态。

三、农村人口的就业选择

(一)农村人口的就业方向分布

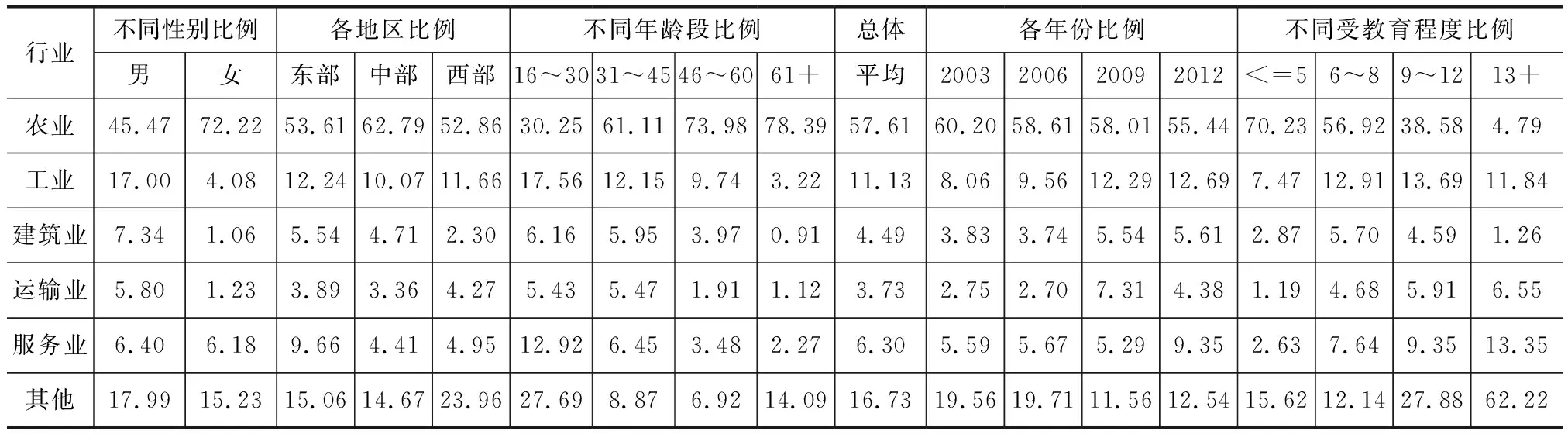

从就业行业分布看(表2),第一大行业为农业,占57.61%,第二大行业为工业,占11.13%,第三大行业为服务业,占6.30%。就性别差异看,从事农业生产的女性优于男性,女性从事农业经营的比重为72.22%,而男性为45.47%,女性高出男性26.75个百分点,而其他各行业中男性优于女性;可见,农业生产的“女性化”特征越来越明显。从地域分布看,东中西三大地带尽管均以农业为主要行业,但存在明显差异,中部观察村从事农业生产的比例最高,为62.79%,其次是东部,占比53.61%,西部最低,为52.86%,这与中部盆地适合农业生产有关。与此相对应,从事工业的比例以东部观察村为最高,其次是西部,而中部观察村最低。从就业行业和年龄结构的关系看,随着家庭成员年龄的上升,从事农业的比例明显增加,其中60岁及以上的人从事农业的比例最高,达到78.39%,其次为46~60岁年龄组的,再次为31~45岁年龄组的,而30岁及以下年龄组的人从事农业的比重最低,仅为30.25%;从事工业和服务业等其他行业的比例随年龄呈显著下降趋势。可见,老年人是观察村农业生产的主力军。从时间变化趋势看,虽然农业仍然是家庭劳动力就业的第一大行业,但是就业比重在逐年下降,从2003年的60.20%下降到2012年的55.44%,10年下降了4.76个百分点;而第二大行业为工业,就业比重呈上升趋势,10年上升了4.63个百分点;第三大行业为服务业,就业比重也呈逐年上升趋势,10年上升了3.76个百分点。可见,从微观家庭劳动力就业行业来看,第一行业就业比重逐年下降,第二、第三产业就业比重逐年上升,符合经济发展规律和产业结构转型。从就业行业和受教育程度的关系看,随着受教育年限的增加,从事农业的比例呈显著下降趋势,受教育年限达到13年以上的家庭劳动力从事农业生产的比例仅为4.79%,而受教育年限小于等于5年的占比高达70.23%;与之相应,从事工业和服务业等其他行业的比重随受教育年限的增加而上升。显然,在就业行业选择上,受教育年限起着至关重要的作用。

(二)农村人口的就业职业分布

从表3可以看出,在样本观察村,家庭成员从事最多的职业是“家庭经营农业劳动者”,就业比重达到57.82%,其次为受雇佣者,占比17.22%,第三为家庭非农业劳动者,占比9.05%。比较成员间的性别差异,发现女性从事家庭经营农业的比重显著高于男性,女性占比为70.82%,男性为46.88%,女性高出男性近1/5;而除了教科医文外,其他各职业中男性比例显著高于女性。可见,家庭经营农业的女性化特征明显。就区域差异看,尽管各区域的第一大职业均为家庭经营农业,但仍存在区域差异,其中比重最高的为中部观察村,其次是东部,西部比重最低;与之相对应,非农劳动者比例最高的是东部,其次为西部,最低的为中部;受雇佣职业东部占比最高,其次为西部,中部最少。从职业与年龄的关系看,随着年龄的增加,从事家庭经营农业的比重显著增加,46~60岁和61岁及以上年龄组占比都接近3/4,而30岁以下从事家庭农业占比不超过1/3;而工业、受雇佣、教科医文职业的就业比重随年龄显著下降,但乡村及国家干部职业就业比重随年龄上升,可见乡村及国家干部以中老年居多。从受教育程度与职业的关系看,家庭经营农业的比重随受教育年限的增加而显著较少,受教育年限在13年及以上的占比仅为2.73%,9~12年的占40.10%,5~8年的占比为57.87%,小于等于5年的占比高达68.98%;家庭非农业和受雇佣者的就业比重与受教育年限呈倒“U”型,而从事个体工商、科教医文和乡村及国家干部从业者的比重随受教育年限的增加而上升。可见,受教育年限会显著影响农村劳动力的职业选择方向。就演变趋势看,虽然家庭经营农业仍是第一大职业,但是随时间变化缓慢下降,10年下降了2.10个百分点;第二大职业为受雇佣者,比重逐年上升,10年增加了7.24个百分点;家庭非农业就业的比重随经济波动较大;个体、私营企业和教科医文劳动者占比呈缓慢下降。总之,家庭经营农业、受雇佣和非农是家庭劳动力就业职业的主要选择。

图2 山西10村农户家庭农业劳动力年龄结构变化趋势

表2 农村人口就业行业分布%

表3 农村家庭劳动力就业职业情况分布 %

(三)农村人口工作时间分布

表4为农村人口工作时间和在家居住时间分布变化。从表4可以看出,样本农户家庭人口10年平均工作或劳动时间为177.56天,其中107.85天是在村内工作,这些时间主要用于家庭农业劳动(81.75天)和非农业劳动(24.95天),此外还有69.71天在是村外或乡镇外从事务工、经商等。在全部劳动时间中,家庭经营占到60.56%,其中家庭农业经营占46.04%,非农业经营占14.52%,而外出时间占到39.26%。可见,家庭经营仍是家庭成员就业的主要方式,而外出就业是农村家庭成员实现充分就业的重要渠道。从性别差异上看,男性外出就业时间显著高于女性,前者为226.64天,后者为119.67天,两者相差106.97天,而在家庭农业经营时间上刚好相反,女性家庭农业经营时间占全年工作时间为64.26%,男性为37.19%,女性高出男性27.07个百分点。从在家居住时间和性别的关系看,性别差异明显,女性在家居住时间明显多于男性,平均多出36.73天。可见,女性不仅是家庭农业经营的主力,而且还是农村生活的主体。

从地区差异看,全年工作时间最长的是西部地区,其次为东部地区,最少的是中部地区;从区域就业方向看,家庭农业经营为西部地区提供的就业机会最多,其次为中部地区,东部地区最少;与此相对应,对外出就业依赖程度最高的为东部,其次为中部地区,西部地区最低。在家居住时间,以中部地区最多,其次为东部地区,而西部地区最少。

从演变趋势看,10年间平均全年工作时间稳步增加,从2003年的165.16天上升到2012年的217.56天,10年增加了52.40天,这主要是因为外出就业和家庭非农经营比重逐年增加的缘故;按照年工作日250天计算,农村人口工作时间占年工作日的87.02%;可见,随着大量农村劳动力的外出转移就业,以及家庭非农经营时间的增加,农村隐性失业率正在下降,也侧面反映了中国“刘易斯拐点”已经或快要到来的现实。从就业方向看,家庭农业经营时间呈现一种明显下降趋势,从2003年的占全年工作时间的53.93%下降到2012年36.13%,10年下降17.80个百分点;而外出就业时间则显著增加,10年增加了13.42个百分点,并且在2012年首次超过家庭农业经营时间;在村内家庭非劳动时间稳中上升,10年上升了4.39个百分点;就在家居住时间看,呈逐年递减趋势,从2003年的296.03天减少到2012年的262.97天,10年减少了一个多月。总之,家庭农业经营的重要程度正在逐年下降,而外出就业和家庭非农就业正在成为家庭成员实现充分就业的主要手段。

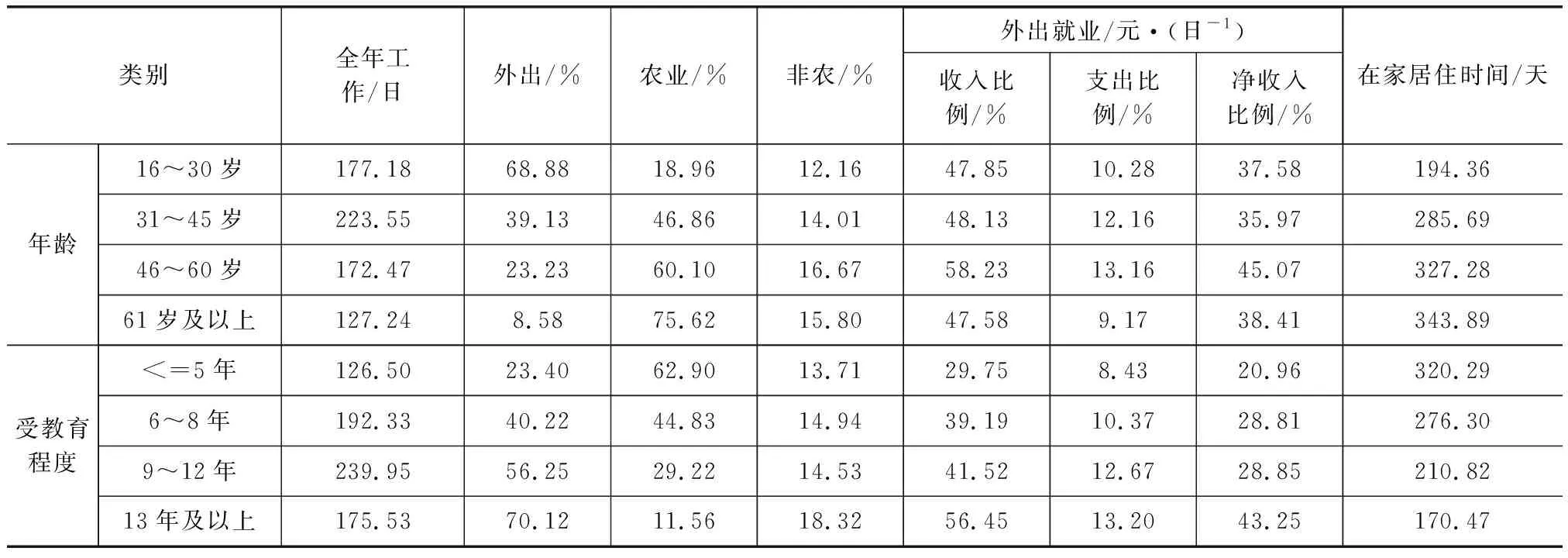

表5为山西10村人口工作时间和在家居住时间分布变化。从表5可以看出,全年工作日与年龄呈倒“U”型,其中31~45岁年龄组的家庭劳动力全年工作时间最长,为223.55天,其次为16~30岁年龄组的,第三为46~60岁年龄组的,最少的为61岁及以上年龄组的。从就业方向看,61岁及以上年龄组的从事家庭农业劳动的比重最大,达到75.62%,其次为46~60岁年龄组的,达到60.10%,第三为31~45岁年龄组的,达到46.86%,而16~30岁年龄组的从事家庭农业经营的比重最小,仅为18.96%。与此相对应,家庭劳动力外出就业比重随年龄下降,16~30岁年龄组的外出就业比重最高,达到68.88%,最低的为61岁及以上的年龄组,占比仅为8.58%;从外出就业收入和支出看,46~60岁年龄组的外出就业工资最高,日均工资达到58.23元,而16~30岁和61岁及以上的年龄组最低,分别为47.85元/日和47.58元/日;从在家居住时间看,居住时间随年龄增加,61岁及以上的在家居住时间最长,为343.89天,而16~30岁年龄组在家居住时间最短,为194.36天。极差在5个月左右。从受教育程度看,受教育时间与全年工作时间呈倒“U”型,受教育年限为9~12年的劳动力工作时间最长,全年平均达到239.95天,其次为受教育年限6~8年的,第三为受教育年限9~12年的,最短的为小于等于5年,全年工作时间为126.50天;从外出就业收入与受教育年限的关系看,收入与受教育年限呈正比例关系,收入最高的为受教育时间13年及以上的,日均工资56.45元,而最低的为受教育年限小于等于5年的,日均工资为29.75元;从在家居住时间与受教育年限的关系,两者是负相关关系,即文化程度最低的在家居住时间最长,文化程度最高的在家居住时间最短。总之,年龄越大、文化程度越低的滞留在农村生产、农业生产的可能性越大。

表4 农村人口工作时间和在家居住时间分布变化

表5 山西10村人口工作时间和在家居住时间分布变化

四、启示和建议

随着社会经济的进一步发展,未来中国农村劳动力数量必然逐渐减少,全国产业结构调整导致的农村人口结构变化也是大势所趋,未来农村人口“老龄化”和“空心化”、农业“女性化”和“老年化”趋势将加剧,这些问题将在未来10~20年集中爆发,必然会给整个社会经济发展带来冲击。如果说前面的分析只是描述事实的话,那么接下来的分析就是我们从农村人口结构变化中得到的反思、启示和对未来人口政策和农业发展的建议。

(一)人口老龄化问题的重中之重是农村人口“老龄化”及养老问题

从农村人口结构变化趋势看,样本村农村人口“老龄化”问题远比城市严峻,一方面因为城市有较完善的医疗养老保险机制,另一方面随着中国城镇化工业化的加速推进,特别是户籍制度的放松,大量农村青壮年劳动力离开农村农业进入城市,未来农村老龄化问题将越来越棘手,广大的农村才是真正“未富先老”的地区,并且这一地区范围覆盖广,人口比重大。20世纪80年开始实施的计划生育政策导致的“四二一”家庭结构的广泛存在,势必对中国传统的农村家庭养老模式带来前所未有的冲击和挑战,未来10~20年中国农村人口老龄化、农村老年人口的经济物质供养、老年医疗服务以及情感关怀等社会经济问题会出乎决策层和公众的预期*2013年6月17日上海88岁老人晨练晕倒,120无车可派,这凸显了老年医疗卫生服务资源的稀缺,也正反映了政府决策层和公众对人口老龄化带来的社会问题预期的不足。事实上,在农村,这一问题应该更严峻。,已成了21世纪中国政府公共政策选择面临的最大挑战和困难。此外,鉴于发达国家人口老龄化以及老年人的高福利社会保障体制在近年来出现的财务危机,从顶层设计上重视微观家庭功能和责任的支持政策,注重老祖宗几千年留下来的家庭养老功能应是未来中国面对农村人口“老龄化”危机所应有的价值取向[15]。

(二)农业现代化建设需关注农业生产的“老年化”和“女性化”特征

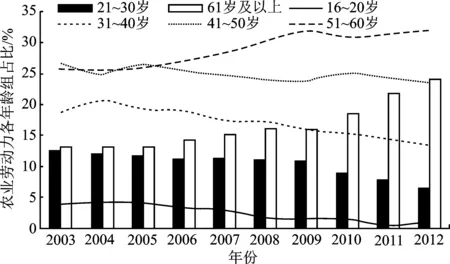

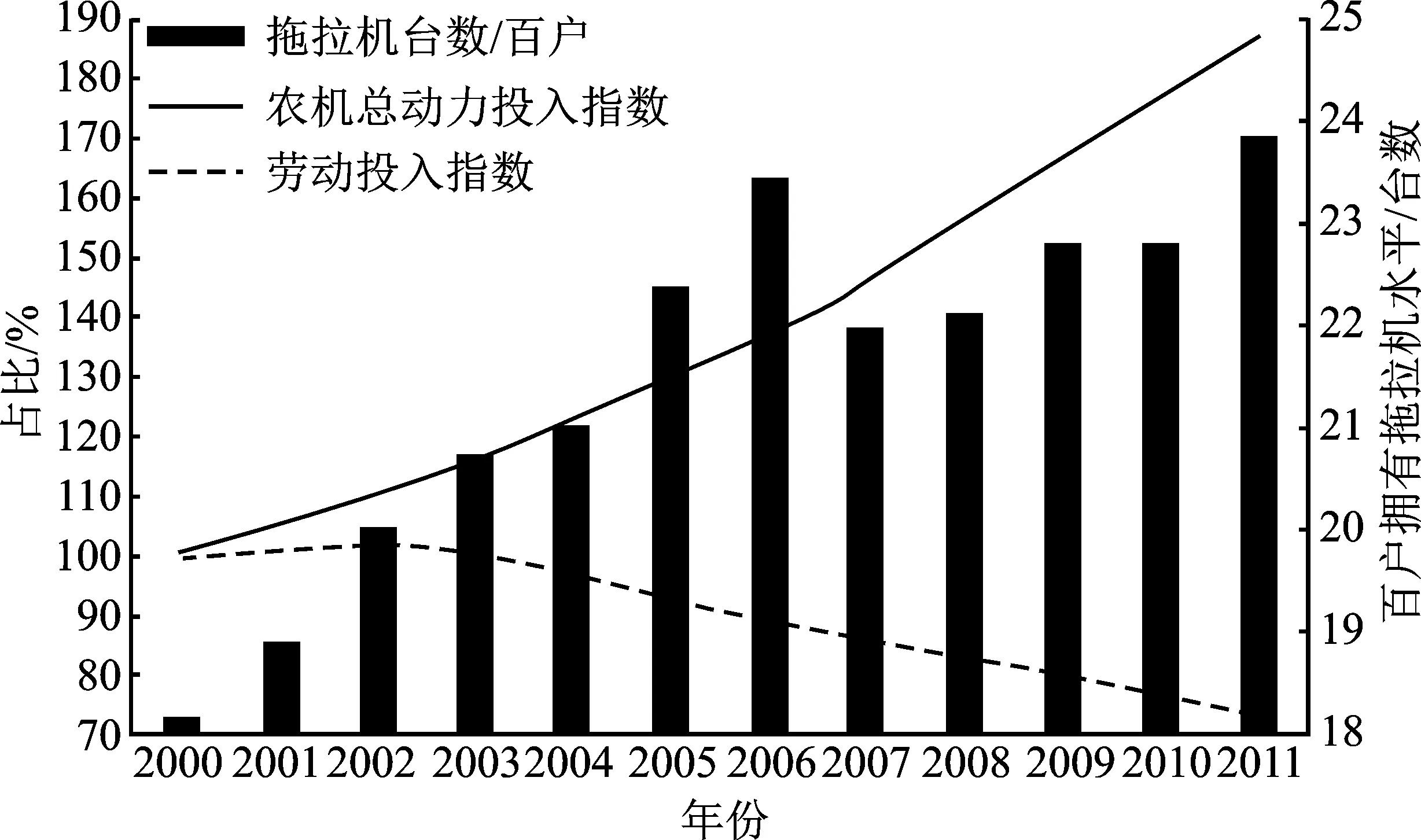

毛泽东同志在四言诗《手里有粮》中说过:“手里有粮,心里不慌,脚踏实地,喜气洋洋”[16];邓小平同志在1975年曾说过:“四个现代化,比较起来,更费劲的是农业现代化。如果农业搞不好,很可能拉了我们国家建设的后退。”[17]可见农业现代化与粮食安全对于我们这样一个人口大国的重要性和意义。从样本村观察看,农业从业者超过70%为女性,46~60岁的妇女和61岁以上的老年人在家居住时间超过300天,这凸显了老年人和妇女已成为中国农村的常住人口以及农业生产经营的主力军,也是中国粮食安全和农业现代化的缔造者。就受教育程度和健康状况看,滞留在农村农业的劳动力质量最差。当然,按照劳动力市场规律,在农业比较收益偏低的情况下,青壮年和文化程度高的农村人口撤离农村农业领域是经济发展的必然结果;从发达国家社会经济发展史看,“老年人”和“妇女”从事农业生产也是普遍现象,日本农业发展历史就是典型。可见,未来中国“老年农业”和“女性农业”特征会越来越明显。因此,一味地担忧“老年”和“女性”农业以及粮食安全问题,还不如顺应经济规律,充分利用中国“老年人”在农业经营生产中的丰富经验,以及“女性农业”的“精耕细作”上的优势,加快推进农业现代进程,对未来农业现代化和粮食安全何尝不是一种好事。现在我们要大力做好的就是如何将“老年”和“女性”的特点与现代农业特性有机地结合起来,开发节省劳动力的农机,对妇女和老年人进行现代农业技术的培训,从而促进和加速中国农业现代化进程。而事实上,新千年以来,农业技术变迁的劳动力节约倾向(图3)也充分印证了我们上述观点的可行性*每百户拥有拖拉机台数为大中小型拖拉机台数,图3中的数据来源于历年中国统计年鉴,经整理得。。

图3 农业技术变迁的劳动力节约倾向

(三)新农村建设与户籍制度改革应同步推进

根据山西10村农户家庭人口结构10年变迁和行业、职业选择分析看,随着城镇化和工业化的加速推进,如果放松户籍制度限制,表面上看似乎会进一步加剧农村人口“空心化”和农业“女性化”和“老年化”的程度,从而导致新农村建设主体缺失,但实则不然。我们强调的新农村建设和户籍制度改革应同步推进,不同于以往学术界探讨的乡村—城市间的单向户籍改革,而是要开通城乡户籍双向流动通道,不仅农民可以市民化,而且城市人也可以农民化。只有城乡户籍双向开通,城市资本、技术、人才才有可能流向农村农业领域,给农村农业注入新的活力和血液,从而盘活农村这一潭即将或已失活的“死水”。事实上,目前中国的户籍制度不仅阻挡了农民进城,而且关闭了城市资本、技术和人才流入农村农业领域的通道。因此新农村建设应与城乡户籍制度改革同步推进,确保城乡人口双向流动,带动城市资本、技术的城乡流动。

(四)计划生育政策调整与经济增长的可持续性

当我们还在为20世纪80年代以来30多年计划生育政策取得的成就沾沾自喜时,却为未来30年埋下了人口结构严重失衡的巨大隐患。2010年农村人口61岁及以上年龄组占比首度超过0~14岁年龄组,并呈扩大趋势;从生育率看,中国2010年人口生育率已经下降到1.5以下,远远低于2.1的人口更替生育率水平。可见在不远的将来,中国人口将进入一个长期负增长的时期。实际上,过去20多年,低生育率已使得年轻人口减少了30%[1]。根据世界各国人口与经济发展的规律看,当一国经济起飞时,生育率必然随之下降,当人均GDP达到4 000美元左右,生育率就会降到更替水平2.1以下。然而,世界上所有的国家当生育率下降到1.5以下时,都会推出鼓励生育的政策,而唯独我们还在将计划生育作为基本国策在实施。中国现在的人口结构与日本20世纪50~80年代极为相似,当时的日本是世界上最具活力的经济体,连续30年的GDP平均增长率超过8%,在1990年人均GDP和国家竞争力大有超过美国之势。然而,一场由房地产泡沫所带来的金融危机将日本经济带入了萧条,这已成为了世界经济发展史上最长的持续性萧条,目前仍未看到复苏的“曙光”。这也是许多经济学家认为日本持续经济萧条的原因。然而,从日本人口结构变迁以及老龄化程度与GDP增长率看,却为日本这场持续20多年的萧条找到了一种更为合理的解释,即人口结构变化与老龄化使得日本社会缺乏活力和创新[18-20]。因为近代日本经济的成功已经充分说明资源、市场规模都不是经济发展的瓶颈,而日本20世纪90年代以来的经济持续萧条和中国、印度经济的崛起和持续发展正印证了梁建章所言:“人口一切之基础”,保持年轻的人口结构是中国未来经济持续发展的基础[1]。因此,从农村人口结构变迁的趋势和轨迹看,是时候全面调整计划生育政策了*2015年党的十八届五中全会决定,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,也进一步印证了课题组观点的正确性。在课题组看来,全面放开一对夫妇生育两个孩子的政策只能延缓中国人口老龄化进程,但不足扭转趋势。。

五、结语

总之,人口因素始终是影响中国经济社会发展的关键因素,但由于人口结构变化常以百年为单位,变化周期较长且影响作用滞后,常常“迷惑”或“误导”当代人,而人口和劳动力结构变化规律也常被小觑。20世纪80年代中国实施计划生育政策以来,我们仅用三分之一世纪的时间实现了发达国家用一个世纪甚至更长时间才完成的人口再生产类型转型,步入了低生育水平国家行列。正当我们为创造了世界人口发展史上的奇迹喝彩时,然而,对山西10村10年的家庭人口年龄结构变迁和劳动力资源配置结构的微观视角的剖析却向我们展示了另一幅凄凉的远景。中国农村人口的“老龄化”“空心化”以及农业的“老年化”和“女性化”以及劳动力质量不高的问题正向我们敲响时代的“警钟”。为此,关注庞大的中国农村人口结构变化趋势,应是当下和未来人口政策、农业政策以及社会保障政策关注的基点。

参考文献:

[1] 梁建章,李建新.中国人太多了吗?[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[2] Skeldon R.Ageing of rural populations in south-east and east Asia[EB/OL].(2009-05-22)[2016-10-15].http://xueshubaidu.com/s?wd=paperuri:(ce4cdb58ale60d861cf06f7b83af65dc)&filter=sc_long_sign &sc_ks_para=q%o3dageing+of+rural+populations+in+south-east+and+East+Asia&tn=SE_baiduxueshu_clgjeupa&ie=utf-8&SC_us=4200810317271922350.

[3] 周祝平.中国农村人口空心化及其挑战[J].人口研究,2008(2):45-52.

[4] 杜鹏,王武林.论人口老龄化程度城乡差异的转变[J].人口研究,2010(3):1-8.

[5] 张桂莲,王永莲.中国人口老龄化对经济发展的影响分析[J].经济研究,2010(5):48-53.

[6] 杨雪,侯力.我国人口老龄化对经济社会的宏观和微观影响研究[J].人口学刊,2011(4):46-53.

[7] 王爱华.新时期农村人口老龄化的困境与出路——基于城镇化视角的再审视[J].经济问题探索,2012(12):91-96.

[8] FANG C,WANG D W.China’s demographic transition:implications for growth[M].Canberra:Asia Pacific Press,2005.

[9] 程永宏.现收现付制与人口老龄化关系定量分析[J].经济研究,2005(3):57-67.

[10] 李军.人口老龄化条件下的经济平衡增长路径[J].经济学季刊,2006(8):1-11.

[11] 李旻,赵连阁.农村劳动力流动对农业劳动力老龄化形成的影响——基于辽宁省的实证分析[J].中国农村经济,2012(9):68-75.

[12] 陈锡文,陈昱阳,张建军.中国农村人口老龄化对农业产出影响的量化研究[J].中国人口科学,2011(2):39-46.

[13] 刘穷志,何奇.人口老龄化、经济增长与财政政策[J].经济学季刊,2012(10):1-16.

[14] 王志宝,孙铁山,李国平.近20年来中国人口老龄化的区域差异及其演化[J].人口研究,2013(1):66-77.

[15] 彭小辉,史清华,晋洪涛.基于人口老龄化视角的城乡户籍一体化研究——以上海为例[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2012(6):47-54.

[16] 中央文献研究室.毛泽东传:1949~1976[M].北京:中央文献出版社,2003.

[17] 中央文献研究室.邓小平思想年谱[M].北京:中央文献出版社,1998.

[18] Hayashi F,Prescott E C.The 1990s in Japan:a lost decade[J].Review of Economic Dynamics,2002,5(1):206-235.

[19] Kashyap H,Kashyap A.Why did Japan stop growing?report prepared for the national institute for research advancement(NIRA)[EB/OL].(2011-01-21)[2017-05-08].http://www.nira.or.jp/pdf/1002english_report.pdf.

[20] Eichenggreen,Barry,Park D,et al.When fast growing economics slow down:international evidence and implications for China[J].Social Science Electronic Publishing,2011(11):42-87.