共享单车的外部性及其治理

张新文,戴芬园

(1.南京农业大学 公共管理学院,江苏 南京 210095;2.南卡罗莱纳大学 政治科学系,南卡罗莱纳 哥伦比亚 29208)

随着中国城市交通压力的日益加剧,以及“绿色环保、低碳出行”理念的深入人心,共享单车这一新兴产业凭借“共享、随用随骑、便捷网上支付”等特点迅速进入市民的日常生活。共享单车来源于公共自行车租赁的概念。中国公共自行车系统起步发展较晚。直到2007年8月,一批由政府主导、以有桩自行车为载体的智能化公共自行车开始进入中国,率先投放于北京、杭州等地,分城市统一管理。2014 年底,ofo单车横空出世,单车共享系统应运而生。2016年,伴随着资本入局,共享单车产业飞速发展,各色共享单车开始大量投入市场。以城市为主要投入地点,以互联网技术和智能移动设备为依托,以无桩式自行车为载体,共享单车服务于公共交通接驳换乘和市民中短途出行,弥补了城市公共慢行交通的空缺。截至2017年9月中旬,中国的共享单车企业接近70家,进驻海内外超过160个城市,且覆盖面积仍不断扩大。据第三方数据研究机构报告显示,“截至2017年末,共享单车用户规模达到2.09亿人,市场规模实现102.8亿元,较2016年翻了一番,预计到2018年,用户规模将达到2.98亿人,市场规模为178.2亿元”[1],未来共享单车市场和用户规模还将继续提升。

“共享单车是否属于公共产品”是公共管理研究首要明确的问题。Samuelson认为:“公共产品是每个人的消费无法减少任何其他人对该物品进行消费的物品,具有非排他性和非竞争性的基本特征。”[2]Buchanan进一步研究了准公共物品及其提供者,in ter nalizatin;指出“任何集体或组织出于任意原因决定通过集体行动提供某种商品或服务,都可定义为公共产品或服务。”[3]笔者认为,共享单车是一种由私人提供,有偿使用,具有一定排他性和非竞争性的准公共物品。一方面,共享单车对使用者的条件限制较少,但需付费使用,只有付费的人才可开锁使用,尽管存在一些单车载人的“搭便车”行为,但基本阻止了拒绝付费者的使用,因此共享单车具有一定的排他性。另一方面,在理论上,市民使用某一辆共享单车或附近所有的共享单车都在使用状态时,该辆单车或所有单车就不能被其他市民使用。不过,依据目前共享单车的投放及运行情况,各企业投放计划正趋于完善,各大城市的单车供给量也相当充足甚至部分地区过度饱和,从2017年7月10日杭州率先宣布暂停共享单车投放后的两个月间,福州、郑州、南京、广州、上海、深圳、武汉、北京、宁波等13个城市,先后宣布暂停共享单车新增投放,因此,正常情况下现有单车可满足消费者的骑行需要,不构成竞争性。

作为一种准公共物品,共享单车与外部性理论极度契合。国内外学术界对外部性的研究由来已久。外部性是指某个经济主体的行为对其他主体产生正面或负面影响,且施加这种影响的主体不因此获得补偿或付出代价,一般分为正外部性与负外部性两大类[4]。当外部性存在时,资源配置无法达到帕累托最优,市场处于失灵状态[5]。外部性的极端案例一般就出现于公共产品,因其非排他性与非竞争性,致使市场无法完成外溢收益的内部化,表现出公共产品特有的强烈外部性。哈丁在此基础上,设想了一个“向所有人开放”的牧场,过度放牧的责任人只需承担公用地退化成本的一部分, 因此, 每个牧羊人都有增加越来越多牲畜的动力,“公地悲剧”由此产生[6]。现实也正是如此,共享单车面向大众,承担着公共交通的服务职能,在方便市民的同时也产生乱停乱放、违规抢道、用车秩序混乱、行业野蛮生长等一系列社会治理问题,存在明显的正负外部性。目前,各国学者将外部性理论应用于各类公共产品的研究并不少见,研究对象包括生态环境建设、旅游可持续发展、流域水环境管理等。交通运输领域中,沃纳·罗森加特尔将交通设施外部性划分为“基础设施供给产生的正负效应;系统内部使用者间的相互影响;因不该付费者错误支付而产生的财务配置;基础设施对交通运输部门以外主体的影响”这4个方面[7]。随后,陈旭、张春惠等人趋于细化,对城市轨道交通的外部性进行剖析[8]。不过,关于共享单车这个交通运输领域的“新生儿”,至今还未有基于外部性理论的研究成果。

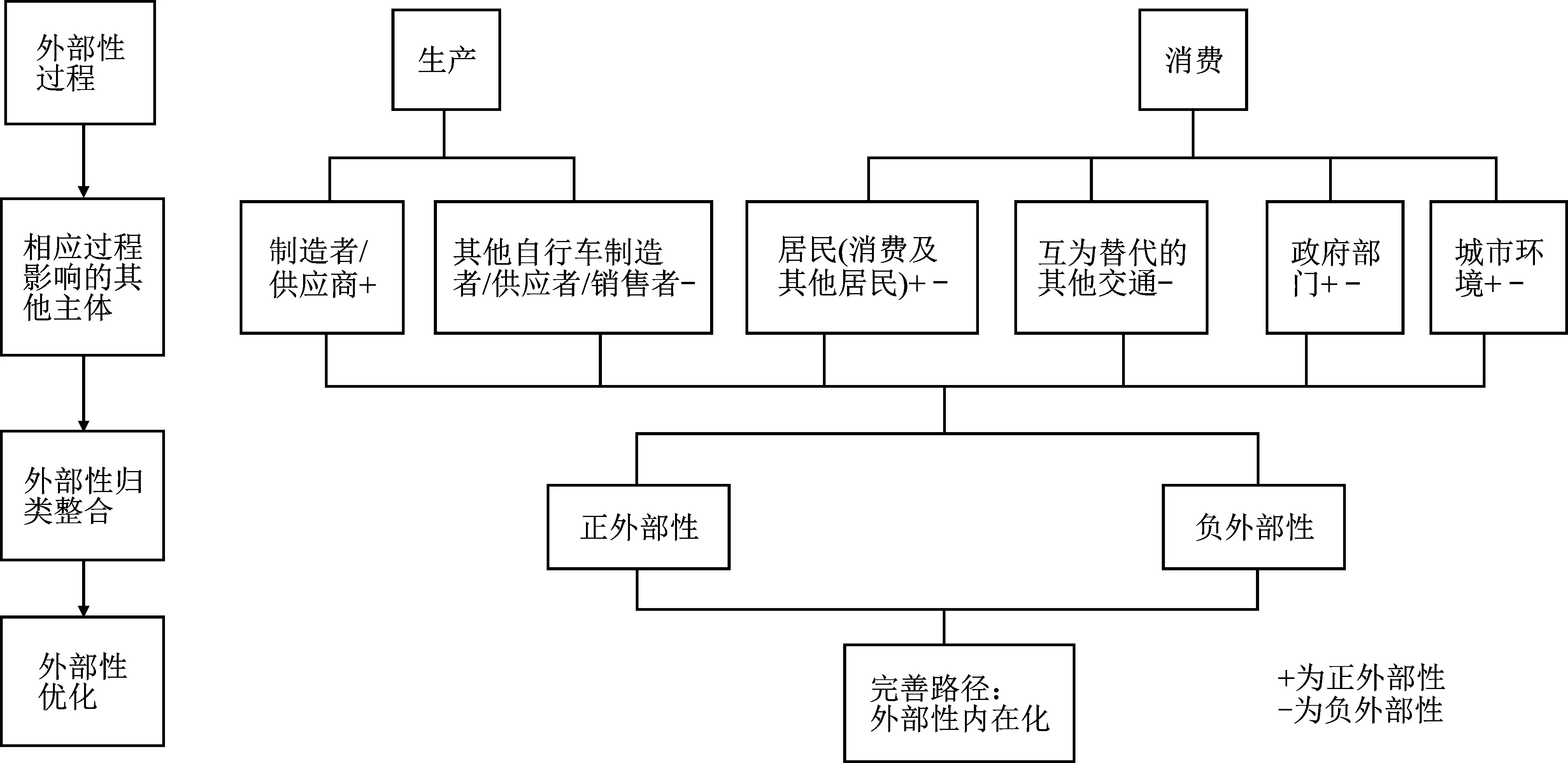

本文认为,共享单车产生外部性的过程可划分为生产与消费两个阶段。每个阶段都会对其他主体产生有利或不利的影响,且生产者与消费者无法得到补偿或支付费用[9]。受影响的主体主要有:政府部门、城市居民、城市环境、其他交通工具、共享单车制造者/供应商、其他自行车制造者/供应商/销售者、城市公共区域等。它们在共享单车的某一个或某几个阶段受到或正或负的外溢效应,同一主体也可能既受正外部性影响又受负外部性影响(图1)。

一、共享单车的正外部性

共享单车的正外部性主要表现为:单车生产对自行车制造业的带动;单车消费对城市居民生活、生态环境及公共交通网络等优化。

图1 共享单车产生外部性框架图

(一)产能效益:“新业态”激活传统自行车制造业

“互联网+自行车+服务”生成的共享单车,依托互联网信息技术,集合“GPS定位、手机扫码解锁、手动上锁信息云端自动停止扣费、太阳能充电 ”等多项高科技,是“新技术新业态新模式”的典型代表,高科技的生产与发展为与之密切相联的自行车制造供应体系创造了意外的提升空间。一方面,短时间内剧增的单车需求量,助推传统制造企业实现经济效益,倒逼效能提升。从飞鸽、永久、凤凰、富士达等自行车制造商,到金轮、益钵通等零配件供应商纷纷参与共享单车的制造、设计,成为共享企业的后方支撑。以中国第一个自行车民族品牌——飞鸽为例,2016年底公司先后与ofo、快兔等共享单车企业达成合作。为完成大额订单的生产任务,飞鸽已另增生产线、扩大招工,目前“ofo小黄车”的月产量可达40万辆,约占原年产量的40%,产能大幅度提升。另一方面,高科技与传统自行车产业链的结合,推动“中国制造”向“中国智造”迈进[10]。传统产业与共享单车企业的合作生产,是产业融合大趋势下新兴服务行业与传统制造业相互促进的过程。2017年5月,ofo与凤凰合建研发中心、品质管理中心,致力于开发兼顾成本与质量的共享单车,并表示将为每辆由凤凰生产的单车贴上凤凰商标。这些双赢合作,无疑激发了自行车产业转型升级的动机,为传统自行车制造行业注入意想不到的活力。

(二)公共交通效益:“新模式”缓解城市交通拥堵状况

作为一种新兴交通方式,共享单车消费中产生的最直接最基础的正外部性便是公共交通效益,表现在共享单车使用增加对城市交通拥堵的有效缓解上。具体而言,相较于其他大体积交通工具,占地面积小、获取便利且投放充足的共享单车具有时间或成本上的优势(表1):与公交车相比,共享单车不限制上下车地点与运营路线,能完成门对门的交通服务,并可利用手机客户端随时定位预约,免去了消费者的等待时间成本;与私人交通相比,行驶同样距离时共享单车的花费明显低于出租车、私家车等私人交通所需费用。因此,共享单车在短时间受到了广大市民群体的青睐,其使用比例越高,与之负相关的大体积交通工具使用率则越低,交通拥堵状况由此得到一定程度上的缓和,其他乘客因堵车造成的等待时间成本、能源消耗及其他经济损失也随之减少[11]。相关报告以北京、上海、广州等一线城市为研究对象指出,随着共享单车使用量的激增,城市交通拥堵指数表现出不同程度的下降,其中北京的拥堵缓解效果最为明显,相关系数为-0.684,其次为上海,相关系数为-0.523[12]。

(三)社会效益:“新选择”发挥显著的出行替代作用

共享单车的正外部性,也体现在它的消费对不合法或耗能型交通工具(如 “摩的”“轿车”)的替代上。中国私人交通领域长期存在一类不合法的交通工具——摩的,虽灵活便捷但非法营运、危险隐患大,扎堆于城市地铁站、火车站等拥挤地带,属于城市管理中屡禁不止的“老大难”问题[13]。与此同时,另一类耗能型交通工具——汽车使用量与日俱增。截至2016年底,中国机动车保有总量高达2.95亿辆。共享单车与摩的、私家车同为出行工具,前两者都偏向于满足中短途出行、公共交通接驳的需要,三者互为替代品。正如前文所述,与摩的和私家车相比,共享单车在使用成本与便利性上具有明显优势,数以千万计的市民被其吸引以单车代步出行。受共享单车使用的影响,2017年一季度,全国范围内自行车骑行的占比几乎为原有的两倍上升至11.6%,小汽车占总出行量的比例下降3.2%,其中5km以内的驾车出行量下降比例尤为明显,市民使用“黑摩的”的出行次数更直线下降53%[14]。可见,共享单车这个出行新选择发挥了显著的替代作用,一定程度上解决了“黑摩的”非法营运、私家车过度使用的问题,产生了良好的社会效益。

表1不同交通工具的占地面积及使用成本比较表

(四)环境效益:“绿色出行”优化城市生态环境

共享单车为居民、城市生态带来的环境效益,主要产生于消费环节。该阶段的环境效益与上述共享单车的替代性存在一定关联,可以说是社会效益的延伸。2015年,环保部披露的PM2.5污染源解析指出,中国PM2.5源主要为CO、CO2、SO2、O3及烟尘,机动车尾气已然成为影响北京、上海、杭州、广州等地空气质量的首要污染源[15]。不同于机动车,共享单车的使用依赖人力,基本不存在污染排放问题,甚至无需浪费电力等有限资源,它的替代效应意味着出行结构的改善,自然而然节约能源,减少了尾气污染。在生产环节中,制造共享单车产生的污染排放也远远小于制造同等数量其他交通工具产生的污染物。此外,共享经济强调使用权共有,弱化所有权私有,依托这种共享模式,能够实现自行车总量一定条件下的使用率最大化,进一步节约生产资源,促进低碳出行。2017年第一季度仅统计20个城市的ofo单车累计骑行距离就高达5.93×108km,相当于减少1.30 956×105碳排放量,节省了4.15×107L万升汽油[16]。如今,共享单车正趋于大范围普及,绿色出行不断强化。这种新兴出行方式,不仅改变了居民的生活观念,更在实际意义上缓解了城市热岛效应,优化了城市生态环境。

二、共享单车的负外部性分析

共享单车的负外部性主要表现为,单车生产对公共自行车、中低端自行车产业链的经济打击;单车消费过程中出现的各类交通安全问题、不道德违法行为等对政府管理、其他消费者、市容的负效益,以及共享平台的技术局限对用户资金信息安全的负面影响。

(一)经济打击:公共自行车及私人自行车产业链受到打击

自行车用途可分为通勤与休闲运动。中国城市中,仅小部分市民出于休闲运动的需要购买中高端型运动自行车;大部分市民仍以其为代步工具,且一般购买中低端价位的自行车。共享单车既能免去有桩公共自行车的办卡、停放流程,又避免了普通家用自行车存放防盗、维修保养、接驳只能使用来回一趟等问题,成功吸引一大批原有公共自行车与中低端私人自行车的消费者。这对于公共自行车和普通私人自行车(尤其是中低端自行车)从生产制造到销售维修的产业链而言,无疑是强烈一击。以私人自行车产业链为例:随着共享单车的强势登陆,处于上游的自行车制造商,因消费需求下降而制造动力不足。众多中小型自行车厂商既无法吸引共享单车制造订单,又失去原有中低端自行车生产的机会,只能选择退出。即使是共享企业的合作制造商,也可能面临生产高峰后的订单骤降、产能过剩。处于下游的经销商面临着更难以挽救的利益损失。笔者实地调查发现,位于南京市自行车一条街“中华路”的自行车卖场销售量同比减少近三分之一,多家商超停止了自行车的铺点销售,自行车销售渠道被迫单一化。位于产业链末端的自行车维修商,经济效益骤减,仅依靠自行车维修难以维持经营。

(二)交通隐患:约束不足情况下的骑行安全问题频发

骑行过程中的共享单车负外部性,表现为一系列交通安全问题对普通市民人身安全、城市交通管理造成的不利影响。而这些交通安全问题,一方面来源于生产者欠佳的制造工艺与滞后的监管水平[17],短时间内大量生产投放的共享单车,存在前期出厂检修不到位、后期运营维护不及时的经营漏洞,由此带来一定安全隐患。另一方面,来自于部分消费者违规违法的骑车行为。共享单车普遍存在的不规范骑行也可分为三大类:第一类是交通工具的通病——闯红灯、逆行、横穿马路、上快车道等。因为共享单车所有权非使用者所有,一些人便钻规则的空子,交通违规后拒绝接受现场处罚,“反正车不是我的,没有钱交罚款,你们可以扣车”。第二类是低龄骑手上路的问题。尽管有关法律及单车使用指南皆明确强调“驾驶自行车必须满12周岁以上”,但目前的手机设备只能限制账户申请者需满16周岁,无法真正地识别使用对象的年龄。低龄儿童借助亲友账户使用共享单车的情况仍较为普遍。第三类是花式载人的问题。根据单人骑行需求设计的共享单车并不适用于多人骑行,骑车载人不仅直接产生“搭便车”的外部效应,更引发严重的安全隐患。

(三)道德困境:共享意识欠缺下的不文明现象泛滥

共享单车负外部性,主要来自于部分消费者骑行前后的反道德行为。现阶段最普遍的问题是单车的无序停放。共享单车与传统公共自行车的一大区别在于无固定车桩,这本是为了方便使用、随借随还,却成为个别消费者乱停乱放的违法动机。他们以个人便利优先,无视相关法律法规及有关停车点的使用说明,将共享单车随意停放于人行道、公共自行车桩,甚至绿地、盲道、消防通道等地。另一种性质更为恶劣的反道德行为,包括对共享单车的私人占有、丢弃、恶意毁坏等。具体可分为5类:第一,贴假二维码或小广告等以骗取钱财;第二,加私锁、藏匿,共享单车成了“私人专车”以便己用;第三,出于维护利益需要,同类型交通服务人员(如个别摩的、出租车司机)蓄意破坏;第四,占小便宜,偷盗零部件;第五,无目的肆意破坏,譬如车座上插针。上述违法行为既损害了消费者的合法使用权、财产人身安全,也影响了市民正常出行。对于政府而言,目前单车企业运维能力落后于投放速度的现实问题,必然需要城市基层管理部门出面收拾“烂摊子”,其管理难度、人力物力投入大大提高[18]。对于城市环境而言,共享单车也许是一道亮丽的风景线,但随之而来的乱停乱放、损坏又无法及时回收等现象,严重影响市容市貌。简而言之,这些丧失共享精神的不文明行为,在无需支付赔偿的情况下对其他主体造成负外部效应。

(四)资金信息风险:信息化平台中的资金信息安全隐患

不同于普通交通工具,共享单车车身上所配置的GPS智能电子锁通过智能移动设备与互联网云端相连结,形成其特有“信息化平台”。共享单车的负外部性,也存在于“高科技”的神秘面纱之中。一方面,表现为用户押金风险。共享单车实行“一个人对应一份押金”的新型押金交付模式。巨大的投放量与用户规模强化了押金的资金归集功能,由此生成数十个亿元量级的共享单车“押金资金池”[19]。然而,在现实生活中,共享单车用户反映押金无法退还、充值难到账、客服联系不上、押金无故消失等现象并不少见。共享单车企业是否刻意扣押用户押金以利用时间差获取衍生利益,这个问题值得深思。一旦企业经营不善,用户的押金安全将受巨大影响。另一方面,表现为用户信息泄露的风险。近年来,中国互联网行业发展速度惊人,部分行业的实践能力超过发达国家,而信息安全技术却迟迟没有跟上,共享单车企业的技术漏洞正是如此。2017年国际安全极客大赛上,女黑客实践证实4款共享单车云端存在逻辑漏洞。技术局限不仅提高了用户财产的受损风险,更危害用户个人信息安全。骑行信息若为不法分子所掌控,轻者,将使消费者被迫接收各类推销信息、邮件、电话;重者,可能发生恶性诈骗事件。

三、共享单车外部性的内在化路径

外部性内在化是纠正外部性,最终实现帕累托最优的过程[20]。从社会发展的角度来看,广大城市居民、生态环境在共享单车的生产使用中受益,这部分正外部性不但不需矫正,还应持续强化,造福大众,因此共享单车的外部性内在化路径主要针对负外部性。以庇古和科斯理论为指导,笔者继而设想了3种内在化路径:第一是政府视角下的公共政策制定实施,如经济行政措施等;第二是市场视角下的私人解决方式,包括产权明晰、道德规范等;第三是基于前两者提出的内在化路径建议。

(一)庇古税视角下的政府宏观调控方案

依照庇古税的观点,共享单车负外部性内在化需要依靠政府对外部性制造者征收税款并补贴受损主体[21]。笔者认为,政府应在现有指导意见下从传统庇古税出发,结合其他行政经济手段,将税收与补贴上升为监管与扶持,以期实现外部性内在化。

第一,供给侧监管。加强对共享单车企业的规范引导。企业进入前期,各地政府可效仿济南经验,适当提高共享单车企业准入标准,不依托总量限制或招标的形式,运营模式智能化的企业优先进入[22]。单车生产阶段,政府应运用生产许可和监督抽查等多种手段,规范单车企业生产,对于不符合规定的企业应该采取强制措施并进行相应处罚。投放阶段,引导单车企业结合城市规模、地形、人口等特征,实现以用户需求为导向的科学投放。运营阶段,也是外部性产生的最主要阶段。线上:政府应积极监督落实共享单车实名认证与信息公开等工作,明确企业与消费者双方权责。线下:强化对企业车辆运营维护、车辆停放的监管,通报公示严重违规的企业,并限制其运营。通过线上线下的协同管理,优化企业整体运营。

第二,供给侧扶持。助推公共自行车与自行车制造业转型升级。作为公共自行车的主导者,政府必须强化其固有优点的同时借鉴共享单车优势,积极试点“无桩”借还、无卡扫码等形式,提升公共自行车智能化水平。此外,政府还应为市场竞争中的新角、老角营造透明公平的竞争环境,引导传统自行车品牌实现转型升级、科技创新,并为经济效益严重受损的自行车企业,制定合理退出机制。

第三,需求侧监管。提高市民违法成本以维护社会秩序。对于消费者及其他市民造成的各类反道德现象与违规骑行行为,最直接的规范方式便是行政监管,严格依法惩戒,把好交通安全秩序的最后一道关口[23]。另一个有效的规范方式是建立用户信用体系。政府要加快共享单车服务领域信用基础数据库建设,实现政府部门可公开信用信息与单车运营企业所掌握信用信息的互通共享。从内在引导的角度,还应积极倡导文明骑行,提高单车使用规范及相关交通规则的普及度,增强市民的共享意识与诚信文明意识,从源头上减少单车骑行安全事故的发生。

第四,需求侧扶持。保障用户资金、信息及人身安全。除了交通事故、押金丢失、信息泄漏等问题发生时的处理责任,政府的日常保障也不可忽视。各地方政府应贯彻落实中央有关单车企业押金管理的规定,鼓励企业实行“免押金”服务模式。同时规范企业网络与信息安全保护,督促其完善网络安全防范措施,突破技术局限,以减少信息泄露风险。共享单车这个新生事物在意外伤害事故方面鲜有判例,政府应尽快出台规范性文件明确事故的责任归属问题,并确保每位消费者的骑行能得到第三者责任险、人身意外险等的保障。

(二)科斯定理视角下的市场自我完善方案

罗纳德·哈里·科斯认为外部性是产权界定不清的产物,明确产权对减少交易成本具有决定性作用。一旦产权明晰,交易主体便可有效地解决外部性问题[24]。从科斯理论出发,当前共享单车负外部性来自于单车产权界定不明。依据《中华人民共和国物权法》相关条文可知,共享单车企业享有单车所有权,可依法占有、使用、收益及处分。但共享单车的运营打破了固有的产权观念,将所有权与使用权分离,强化共享使用权、弱化私人所有权。因此,实现负外部性内在化的关键就在于明确单车产权,不破坏共享模式的前提下强化各方权利边界。

第一,所有权与使用权的互相尊重。共享单车企业一方需对其所有权、收益权、支配权负责。首先,提高产品质量,优化投放计划。车辆质量与投放计划分别关系到消费者的使用安全与需求满足。企业必须确保单车安全性高于国家标准,从源头杜绝因单车质量问题引发的安全事故。投放时不急于占领市场份额,结合实地调研,力争实现供需平衡。其次,完善车辆运营维护工作。线上,提高服务水平、创新经营方式,以期用户体验提升;线下,优化车辆调度、停放及维护工作,确保车辆安全完好。再次,更新技术,强化用户资金信息安全防护网络。消费者一方则应明确自身的使用权限,无权占有与收益,安全骑行、文明使用既是对所有权的尊重也是对其他消费者使用权的维护。

第二,所有权与使用权的互不妨害。这就需要所有者与使用者相互监督,以防自身权利受侵犯。企业方面需要积极配合政府部门,逐步建立完整科学的用户信用管理机制,为这种陌生人经济搭建信用关系[25]。守信激励,失信惩戒,限制多次违规违约消费者的使用,给予信用状况良好的消费者适当奖励。对于藏匿、毁坏单车等严重违法行为,企业可依法追究其法律责任。针对使用者的无序停放,单车企业需要加快科技实践,积极探索电子围栏等新技术,有效规范消费者停车秩序。还可发挥社会公众的力量,建立举报机制,以此实现对违法违规行为的无死角监督。对于消费者而言,一旦发生消费权受损事件,应当通过合法途径积极维权。

(三) 共享单车外部性的内在化路径建议

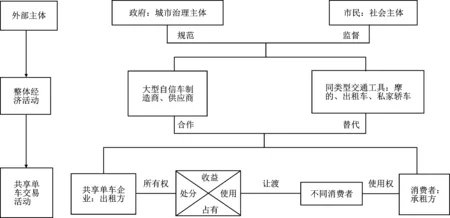

1.政府调控与市场完善结合,建立多方共治结构框架

共享单车不仅是所属企业的生产资料,更是面向大众、补充城市公共交通网络的准公共产品。单依靠政府或市场解决外部性皆不可行,必须遵循分享经济蕴含的协作原则,将两者结合,建立健全政府主导下企业、公共组织、专家学者及市民大众共同参与的治理框架,如图2所示。框架构建可分为3个阶段:推进治理主体多元化,厘清各主体相应权责,多元主体实现良性互动。政府是城市管理的责任主体,不能缺席共享单车监管,应做好交通运输部门、城市管理部门、公安机关、工商、质监、网信办、金融办等相关部门的职权分工,明确共享单车有关事项的归口管理部门,部门联动形成合力,进行宏观调控;共享单车运营企业是单车投放经营的市场参与主体,以生产方身份制造了一些负外部性,应主动承担责任,与消费者在交易中相互监督、共同完善;市民大众及部分公共组织、专家学者与共享单车直接相关,更应发挥城市主人翁精神,协助政府、企业维护单车秩序。以各方通力合作为基础,在共治中实现真正的“共享”,这是实现共享单车外部性内在化的根本途径。

2.短期措施与长期规划结合,建立长效内在化机制

共享单车外部性内在化的过程如同治疗感冒发烧。前文所述措施大多是退烧药,能及时有效地抑制病情,不过根除还需配合感冒药、长期补充营养。长远角度上,顶层设计(共享单车的立法工作)与基层规划(城市自行车道及停放区设计)并举是必然路径。自上往下看,2017年8月2日,交通运输部等正式发布了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》。在此之前,深圳、成都、上海、南京、北京、杭州等地已相继出台了规范共享单车的地方文件,各级政府应以此类顶层设计为基础,

图2 共享单车外部性内在化治理主体框架图

尽快出台一套科学完整的共享单车管理办法,积极把握一地一策下的区域间政策平衡。自下往上看,无序停放、自行车道拥挤的背后是城市规划的有待完善,突出表现为共享单车剧增后的停放行驶空间不足[26]。相关部门可借鉴哥本哈根经验,将自行车出行方式纳入城市交通长期规划,持续推进城市慢行系统基础设施建设,在道路网络及停放空间布局中为自行车倾斜,以期自行车路权回归。正如治疗感冒发烧需搭配使用多种药品,共享单车外部性内在化也必须依托于长效机制。

四、结语

共享单车在短时间内深入了中国城市居民的日常生活。基于共享单车的发展现状,通过外部性理论分析可知,共享单车通过供给侧结构性改革为市民带来出行便利、为城市公共交通搭建纽带、为城市环境创造生机,这些正外部性可归纳为经济效益、公共交通效益、社会效益及环境效益;同时,共享单车的确产生了一些负溢出效应,集中表现为经济打击、交通隐患、道德困境及资金信息风险。共享单车本质上不是汽车城市的产物,而是后汽车城市的导火索,它的出现预示着“后汽车城市” 或“分享城市”的到来,不可避免地引发了一些社会问题。站在这个视角看待共享单车及其制造的负外部性,它便不应被看作“麻烦的制造者”,而是助推城市管理升级、规划转型的一次机遇。需要强调的是,目前此次机遇已摆在企业、政府、市民的面前,实现外部性内在化亟不可待。只有厘清共享单车的正负外部性,遵循外部性内在化的科学路径,共享单车才能真正服务于民。

参考文献:

[1] 艾媒咨询.2017中国共享单车市场研究报告[EB/OL].(2017-12-27) [2018-01-08].http://xj.cnr.cn/2014xjfw/2014hy/20171227/t20171227_524078929.shtml.

[2] Samuelson P A.The pure theory of public expenditures[J].Review of Economics and Statistics,1954(4):387-388.

[3] Buchanan J M.An economic theory of clubs[J].Economic,1965,32(125):1-14.

[4] 刘小兵.政府管治的经济分析[M].上海:上海财经大学出版社,2004.

[5] Domingo A B,Sancho F H,Senante M M.A review of payment for ecosystem services for the economic internalization of environmental externalities: a water perspective[J].Geoforum,2016,70(5):96-98.

[6] Garrett H.The tragedy of the commons[J].Science,1968(162):1243.

[7] Rothengatter W.Externalities of transport[J].European Transport Enonomics,1993(2):81-129.

[8] 陈旭.城市轨道交通外部性研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[9] 资树荣.消费外部性探析[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版,2008(2):25-28.

[10] 郭鹏,林祥枝,黄艺,等.共享单车:互联网技术与公共服务中的协同治理[J].公共管理学报,2017,14(3):1-10.

[11] 张新文,戴芬园.共享经济的外部性解读[N].中国社会科学报,2017-08-16(7).

[12] 交通运输部科学研究院.2017年第三季度中国主要城市骑行报告[EB/OL].(2017-10-11)[2018-01-08].http://news.sina.com.cn/c/2017-10-10/doc-ifymrcmm9884375.shtml.

[13] 詹国辉.城市建设用地利用效率及其影响因素探究——以江苏省13个城市为例[J].华东经济管理,2017 (6):11-15.

[14] 北京清华同衡规划设计研究.2017共享单车与城市发展白皮书[EB/OL].(2017-04-12)[2018-01-08].http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201704/t20170412_3484389.shtml.

[15] 环保部.九大城市污染源解析[EB/OL].(2015-04-02) [2018-01-08].http://www.chinanews.com/cj/2015/04-02/7180430.shtml.

[16] 交通运输部科学研究院.2017年第一季度中国主要城市骑行报告[EB/OL].(2017-04-06) [2018-01-08].http://tech.cnr.cn/techgd/20170406/t20170406_523694788.shtml.

[17] 张国磊.府际博弈、草根动员与“反邻避”效应——基于国内“高铁争夺战”分析[J].北京社会科学,2017(7):58-68.

[18] Gregory A,Halff G.Understanding public relations in the “sharing economy[J].Public Relations Review,2016,22(4):78.

[19] 秦铮,王钦.分享经济演绎的三方协同机制:例证共享单车[J].改革,2017(5):124-134.

[20] 林成.从市场失灵到政府失灵:外部性理论及其政策的演进[M].长春:吉林大学出版社,2011.

[21] A·C·庇古.福利经济学[M].朱泱,张胜纪,吴良健,译.北京:商务印书馆,2006.

[22] 董石桃,戴芬园.地域比较、政策构建与创业激励——长株潭自主创新示范区创业激励政策分析[J].科技进步与对策,2017(4):40-46.

[23] 高啸.“政府治理现代化”与“政府范式”的“对接”——基于阅读刘祖云教授的《十大政府范式:现实逻辑与理论解读》[J].淮阴工学院学报,2015(6):19-22.

[24] 罗纳德· 哈里· 科斯:财产权利与制度变迁[M].刘守英,译.上海:上海格致出版社,2014.

[25] 王光荣.共享单车发展问题系统探究[J].长安大学学报:社会科学版,2017(2):30-35.

[26] 柳森.诸大建:共享单车,可否触动一场城市治理的变革[J].决策探索:上半月,2017(3):82-84.