农民的社会经济地位与子女数量之间关系的实证研究

罗力群,高夏丽,赵巍,丁锐,翁堂梅

(1.华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079;2.上海大学 社会学院,上海 200444)

几十年以来,我们的社会里流传着“越穷越生,越生越穷”的说法,认为经济地位越低的人越喜欢生孩子,而生得越多越导致经济地位降低。这个关于生育与经济地位或社会经济地位之间关系的问题是人口学研究较为关心的问题。具体说来,我们关心两个问题:第一,农民的社会经济地位对亲生子女数量的影响,即是否地位较高(或较低)的农民子女数量也较多;第二,亲生子女数量对农民后来的家庭社会经济地位的影响,即子女数量较多(或较少)是促进还是阻碍家庭社会经济地位的提高。

一、“越穷越生,越生越穷”辩

人口学经验研究通常是定量研究,使用严格的数据分析方法。就此而言,人口学是社会科学中较为接近自然科学的学科。但是,一些敏感的人口学家仍然意识到,虽然人口学具有方法学上的优点,但它的另一大特征在于缺乏一个真正的学科理论来统领经验研究[1-2]。20世纪80年代以来,西方学术界兴起了一个名为演化人口学(evolutionary demography,或译为“进化人口学”)的新的研究领域。所谓演化人口学就是生物演化论在人口学中的应用,其解释逻辑基于这个假定——个体的生理和行为总的说来是为自然选择所塑造的,以促进后代繁衍[3-4]。本文将借助演化论来考察所谓“越穷越生”的问题*可以把“自然选择”简单理解为“有差别的繁衍成功”(differential reproductive success)。演化主要通过有机体有差别的繁衍成功来实现,这一点是理解生命演化的关键。关于对生物演化论及其在人类社会研究中的应用的更详细介绍,可参阅罗力群《进化社会科学导论》,社会科学文献出版社,2016年。。

从达尔文演化论的视角[5-6]看,如果假定喜欢自己的孩子并想要更多子女的心理、行为倾向可以遗传,可以想象:相较于没有这些倾向的个体而言,那些具有这些倾向的个体将会留下较多后代,而这些倾向也会随着生育活动遗传到下一代;即使最初的人类群体中有很多个体不喜欢自己的孩子或不想要较多子女,经过若干世代的自然选择—演化之后,必然会出现绝大多数人类个体都喜欢孩子并在某种条件下想要较多孩子的现象。考虑到生命及人类演化史极为漫长而且个体之间存在着极其广泛的变异,这种结局差不多是不证自明的。地位是指个体在社会层级中所处的位置,表示个体掌控资源、满足自己需要(包括生养子女)的能力。如果绝大多数个体都有那种喜欢孩子并在某种条件下想要更多子女的倾向,很难想象他们中地位较高的人不会将自己的地位优势转化为繁衍成功(reproductive success)。倘若地位与生育成功之间的转化发生了,我们看到的应该是这样一幅画面:地位较高的人亲生子女也较多,而地位较低的人的子女也较少*想了解与这里的推理相似的推理,可参阅Turke P W,Evolution and the demand for children,载Population and Development Review,1989 (15):61-90; MacDonald K M.An evolutionary perspective on human fertility,载Population and Environment,1999 (21):223-246; Stulp G,R Sear,L Barrett,The reproductive ecology of industrial societies,载Part I,Human Nature,2016 (27):422-444.。

动物学研究表明,在大多数动物种群中,地位较高的动物子女也较多[7]。较具体说来,关于非灵长动物种群,研究者通常发现地位较高的雄性动物有或更可能有更多子女;一部分研究表明对于雌性也是如此,数量相当的研究则表明,地位对雌性动物繁衍的促进作用在统计上不显著,这可能是因为在非灵长动物里,通常雌性的地位和子女数量的分化都不太明显。关于灵长动物种群,多数研究都表明,无论对于雄性还是雌性,地位都能促进繁衍,即地位越高,则子女越多或更可能有更多子女,对于雄性尤为如此[8]。至于我们人类,国际学术界常常认为,人类社会的一般发展阶段按先后顺序是:狩猎—采集社会—园艺社会—农业社会—工业社会—后工业社会。社会科学家和生物学家的很多经验研究都表明,在各种各样的前工业社会里,地位都促进生育成功,即地位越高的人子女也较多,对于男性尤为如此[7,9-11]。

但是,前工业社会里地位与生育成功之间简单明了的关系在现代社会变得复杂了。不少学者[8,12-15]都曾经指出,随着19世纪后期以来工业化的推进,西方国家发生了人口转变,不仅各国妇女生育率降低了,地位较低的人也开始比地位较高者生育更多子女。不过,这些研究在考察地位与子女数量之间的关系时,只考虑某一家庭内的子女数量或者说某一妇女的子女数量[7,16-17]。在各个年龄层次上,男性都比女性更可能发生婚外性行为[18],因此更可能留下非婚生子女。再者,男性也可通过再婚的方式生育较多子女。因此,如果分别考察男性子女数量和女性子女数量及其地位之间的关系,也许就会得出不一样的结论。而近些年来的研究表明确实如此。在当代美国人口里,仅仅能发现男性把以收入衡量的地位转化为生育成功,即男性的经济地位越高,子女就越多;男性的教育和智力则与其生育成功之间呈微弱的负相关关系;当代美国人(不区分男女)的一般社会地位(即根据收入、教育等指标综合衡量的社会地位)和生育成功之间没有关系或是负相关关系[7,19-20]。英国人口呈现出与美国人口相似的模式——男性的经济地位与其子女数量之间是正相关关系,但对男性和女性来说,教育程度都与子女数量之间呈微弱的负相关关系[21]。而在瑞典、挪威、芬兰等欧洲国家,男性的收入和教育都与其生育成功呈正相关关系,但女性地位与其生育成功之间没有关系或是负相关关系[22-25]。

某些研究者认为,在现代社会里,地位反而阻碍生育成功。这些研究者通常潜在地认为,在各个国家的总人口(population)内存在这样的规律。演化生物学家往往是以种群(population)为单位来考察生命现象的。在生物学里,一个“种群”指的是在一定时空内生活的同种有机体的集合,它们之间较为可能相互交配,例如某一地理区域内的猴子。而在现代社会里,往往很难说一国人口近似于一个生物学意义上的种群。与传统农业社会相比较,现代社会的复杂劳动分工造就了多样化的社会群体或社会阶层,使得社会分层复杂化[26]。由整个国家构成的社会,例如中国社会和美国社会,通常包括一些主要的社会群体或社会阶层(例如农民和体力劳动工人),这些社会群体或社会阶层之间存在着社会经济地位的分化。很多研究表明,人们倾向于与处于同一社会群体的人或具有相似地位的人通婚[27]。处于同一社会阶层的成员很可能在相似甚至相同的居住区生活。再者,人类的社会行为应该在很大程度上是在各个主要社会群体内发生的。从整体看来,与由整个国家构成的社会比起来,社会内部的一个个主要的人类社会群体似乎更接近于生物学意义上的种群。于是,我们可以发现一些有趣的现象,例如,很可能一个哈佛教授比一个中产阶级的农民的孩子还要少,这些现象就像那些发生在同一物种内部不同动物种群之间的现象。很难想象,人类不服从于演化生物学规律。如果我们也以生活在某地的某主要社会群体或社会阶层(例如农民)为单位考察地位与生育行为之间的关系,我们预期,这些关系也将符合演化论的预测。在社会经济地位对子女数量影响这一问题上,我们应当会发现,社会经济地位较高的人有更多亲生子女,而社会经济地位较低的人则子女数量较少。

总之,所谓“越穷越生”的说法,即越是贫困子女反而越多的说法,既偏离于生物演化论,也偏离于已有的经验研究。

至于“越生越穷”或曰子女越多导致社会经济地位越低的说法,如果我们把目光专注于某主要社会群体或社会阶层,仅仅依靠常识就可判断,这是一个荒谬的命题。社会经济地位应是一个相对的概念,即个人及其家庭的地位是相对某个群体而言的。一个北京或上海的大学教授有3个亲生子女,难道会因此导致他及其家庭的社会经济地位比只有一个子女的情况下降低吗?也许我们能发现,由于养育3个子女花费较多,他的家庭物质生活水平有所下降。但我们绝难想象,他及其家庭在北京或上海的社会经济地位就下降了。如果我们放宽视野,并假定社会经济地位很大程度上是在代际之间转移,我们倒是可以想象到,几十年以后,这个教授的3个子女都长大成人,一个也成为高校教师,一个做了公务员,一个经商发了财。显然,这时候他及其家庭的声望要比只有一个孩子的情况下提高了。而声望是衡量社会经济地位的一个重要维度。3个孩子也可能从经济上扶持父母,因此他及其家庭的经济地位也提升了。

同样的道理对农民亦然。即便能发现,有些农民子女数量较多,短期内物质生活水平下降,但长时段来看,子女数量多却能促进家庭社会经济地位抬升。例如,子女能够通过帮助父母经营家庭产业等方式来支持父母。也许有人会反对说,如果很穷的农民生育了很多孩子,难道不会导致他及其家庭的社会经济地位进一步下降吗?我们认为,基于前面所述理由,整个看来,社会经济地位较低的农民生育的子女也是较少的。通常情况下,除非一对地位较低的农民夫妇生育了很多孩子,比如10个,很难想象他们会因为多生育了一两个孩子导致社会经济地位进一步沉沦。这样一来,当我们把地位较高与地位较低的农民放在一起考察的时候,就会发现,对整个农民群体而言,子女数量较多对农民社会经济地位的提升具有促进作用。

我们在上面假定代际之间存在着相对稳定的社会经济地位的传承。事实上,很多文献支持这个说法。社会经济地位的代际转移很可能在农业社会最为明显,因为在农业社会中,多数人的阶级地位完全由家庭地位决定,并且终其一生都难以改变[28]。在现代社会,社会不平等程度降低了,但是仍然存在着职业与财富在代际之间的传承。许多研究都表明,在现代西方社会[29-31]以及包括中国[32-33]在内的其他社会中,个人的家庭地位与其职业、收入和受教育程度之间都存在着明显的相关性,尽管这些研究可能对各个国家在代际传承上具有何等差别意见不一。

二、理论模型

本文研究第一个目标是考察农民的社会经济地位对其亲生子女数量的影响。从演化论的逻辑看,我们预期,若其他条件相同,农民社会经济地位越高,子女数量越多。此外,农民的年龄和受教育程度也会影响其子女数量。假定农民年龄越大,越可能受到传统的多子多福文化观念影响,并把这种影响转化为实际生育行为。再者,年龄较大也意味着可能有较多时间生活在未实施计划生育政策的时代。因此,可以预期,若其他条件相同,年龄较大的农民更可能拥有较多子女。中国传统上通常以家庭里的某位男性为户主。较为可能发生的事是:如果男性户主因为年老而去世,其妻成为户主。这就会导致,女户主年龄较大,对应的子女数也相对较多。假定受教育程度越高,受传统文化观念的影响也越小。再者,受教育程度较高,也意味着结婚年龄较大,从而婚姻持续期或生育期也较短,在生儿育女上花的时间也较短。这两者都会导致,若其他条件相同,受教育程度越高,子女数量越少。简言之,我们预期,社会经济地位、年龄、性别和受教育程度会影响子女数量。

本文研究的第二个目标是考察农民子女数量对其以后家庭社会经济地位的影响。如果子女能以种种方式帮助父母,促进父母社会经济地位提升,那么观察到有更多子女的父母,若他们的其他条件与其他农民一样,我们预期他们现在拥有更高的地位。考虑到代际之间相对稳定的社会经济地位传承(而不管传承的具体原因是文化资本还是社会资本,还是别的什么因素),如果我们观察到家庭地位较高的农民,如果他们的其他情况与其他农民相同,我们也预期他们当前的家庭社会经济地位也较高。

20世纪80年代以来,中国经历了一场飞速的城市化历程,从农村到城市的移民成为城市人口增长的主要来源[34]。总体而言,与那些暂时性移民和非移民相比,永久性移民更为年轻,并且他们曾接受过更多的教育[35]。如果我们在一个村庄内观察到年龄较大的父母及其家庭,若其他条件相同,我们预期这些人在农村的社会经济地位较低,因为一些受过更好教育的农民已经移民去城市生活。既然教育促进收入增长,受过较多教育的父母和他们的家庭,其社会经济地位也会更高。

总之,我们预期,农民的当前家庭社会经济地位受到子女数量、以前的家庭地位、受教育程度和年龄因素的影响。此外,性别因素也可能对家庭社会经济地位造成某种影响。

三、研究方法

(一)数据收集

2015年七八月份,课题组调查了湖南省中部邵东县的香花、水东、高塘、小岭和藕塘这5个毗邻的行政村。在湖南省统计局的官方网站上,可以看到邵东县2014年人均GDP为3.08万元人民币,同年中国人均GDP约为4.66万元。众所周知,中国东部沿海地区以及大中城市的经济较为发达。邵东县应当属于中国中等发展程度的县。

2016年11月,课题组调查了河南东部沈丘县的邢李庄、潘庄、孟寨等12个毗邻的自然村。沈丘县属于国家级贫困县,河南省统计局的官方网站显示,该县2014年人均GDP为2.14万元。我们在湘中的调查地属于丘陵地带,少见人口密集聚居的自然村落,这与坐落于黄淮海大平原的沈丘恰成鲜明对比。因此,为了方便调查,课题组在邵东和沈丘分别以行政村、自然村为单位进行调查。

课题组首先在当地派出所或村委会那里取得关于各个村庄中各家户主的姓名、性别、年龄等基本信息。然后课题组在每一个要调查的村庄找到两个调查对象进行访谈。其中一个是年龄超过60岁的退休村主任、村支书或村会计,另一个是现任村主任、村支书、村会计,或当地小学的老师,他们都是中年人。在访问他们之前,课题组先给每位被访者200元人民币作为报酬。他们告诉课题组每一个家庭户主的受教育水平、以前的家庭地位、其家庭当前在当地的家境(社会经济地位)、曾经生育的子女数量等方面的情况。

课题组的调查方法与美国人类学家武雅士[36]20世纪六七十年代调查台湾农村妇女婚外性关系时采用的方法较为相似。当时,武雅士“在每个地点都访谈了两个男性,通常一位年龄较大……另一位较为年轻。”

课题组之所以没有直接采访户主,是由于很多农民对关于子女、以前的家庭地位和当前社会经济地位等问题过于敏感。很多家庭都有超生的孩子,他们不希望陌生人知道此事。为了检查两位被访谈者所提供信息的准确性,在各个村庄里,课题组也在当地亲戚、朋友陪同下直接调查了几个家庭。

在湖南邵东,我们得到了关于1 418个户主的数据,其中户主是男性的有1 241户,户主是女性的有177户,他们的平均年龄是59.87岁(标准差为12.83,范围是25~97)。在河南沈丘,我们得到的数据涵盖1 416个户主,其中男性户主为1 267人,女性户主为149人,平均年龄为57.95(标准差为11.71,范围为27~97)。

(二)变量和统计分析方法

考察家庭社会经济地位对子女数量的影响时,我们以各个家庭的子女数量为因变量,自变量分别为各个家庭当前社会经济地位、户主父亲以前的家庭地位、户主性别、户主年龄、户主受教育年限等。由于数据不满足线性假定条件,同时平行线检验表明,数据不满足进行有序logit回归所要求的比例优势假定,我们把因变量子女数量当作定序变量处理,把自变量和因变量带入了有序probit回归。

变量当前家庭社会经济地位取值为1,表示该家庭当前在当地的社会经济地位较差,2表示该家庭当前在当地的社会经济地位一般,3表示该家庭当前在当地的社会经济状况较好。在2015年1月份进行的试调查中,我们发现农民习惯于把他们的家庭社会经济地位分为3个类别“差的”“一般的”“好的”。他们有时对更多的分类感到困惑,因此最终我们采用了这种三分法来收集资料。

在湖南调查时,我们请被访者报告各户主父亲以前的家庭地位。我们将之前的家庭成分简化为3类,1分表示之前的家庭地位较差,2分表示之前的家庭地位一般,3分表示之前的家庭地位较好[37]。

在河南调查时,我们将各户主父亲以前的家庭地位分为4类。1分表示之前的家庭地位较差,2分表示之前的家庭地位一般,3分表示地位稍好,4分表示地位较好。

被访者告诉了我们每户家庭户主的受教育程度。受教育程度从低到高分为8个等级,分别是文盲、小学、初中、高中、中专、大专、本科、研究生。为了便于统计分析,我们把受教育程度重新编码为指示受教育年限的定距变量。

关于户主性别变量,男性编码为1,女性编码为0。

考察当前家庭社会经济地位所受影响时,因变量为当前家庭社会经济地位,自变量分别是户主性别、户主年龄、户主受教育年限、子女数量、户主父亲以前的家庭地位。数据不满足线性假定条件和比例优势假定条件,因此我们把自变量和因变量带入了有序probit回归。

我们对从湖南农村和河南农村取得的两套数据分别做了多个统计检验,这就涉及到西方学者经常探讨的所谓多重检验(multiple testing)问题。我们应对这个问题的主要措施是:汇报确切的P值、样本容量和PseudoR2值,以此帮助读者研判统计分析结果是否可靠*探讨多重检验问题的学者大概以生物学家、医学家和心理学家居多(我们认为,科学方法应是统一的)。一部分西方学者主张,这时应以某种方法调低作为小概率事件标准的α值,常用办法包括各式各样的Bonferroni校正方法。虽然我们有能力找到某种校正方法使得统计分析结果保持不变,我们认为这类方法有些机械,故没有采用。而我们实际采纳的应对办法与Greenwald和Moran等人的主张在实质上更为一致。参阅 Greenwald A,Gonzalez R,Harris R,et al.Effect sizes and p values:what should be reported and what should be replicated?,Psychophysiology,1996 (33):175-183,以及Moran M D.Arguments for rejecting the sequential bonferroni in ecological studies,Oikos,2003 (100):403-405。。

四、研究结果

(一)农民越穷越生?

我们调查的湖南邵东县农民的平均子女数量是2.27,而河南沈丘县农民的平均子女数量是2.50,前者显著低于后者(方差分析,p=0.000)。我们获得了两个县各自在2014年的人均GDP数字(3.08万元和2.14万元)。如果以这两个数字分别表示所调查两县村庄的经济发展水平及村民的经济地位,我们容易得出结论:以上数字恰恰印证了农民越穷越生的说法。

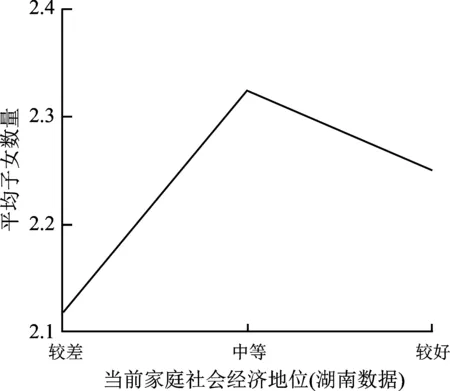

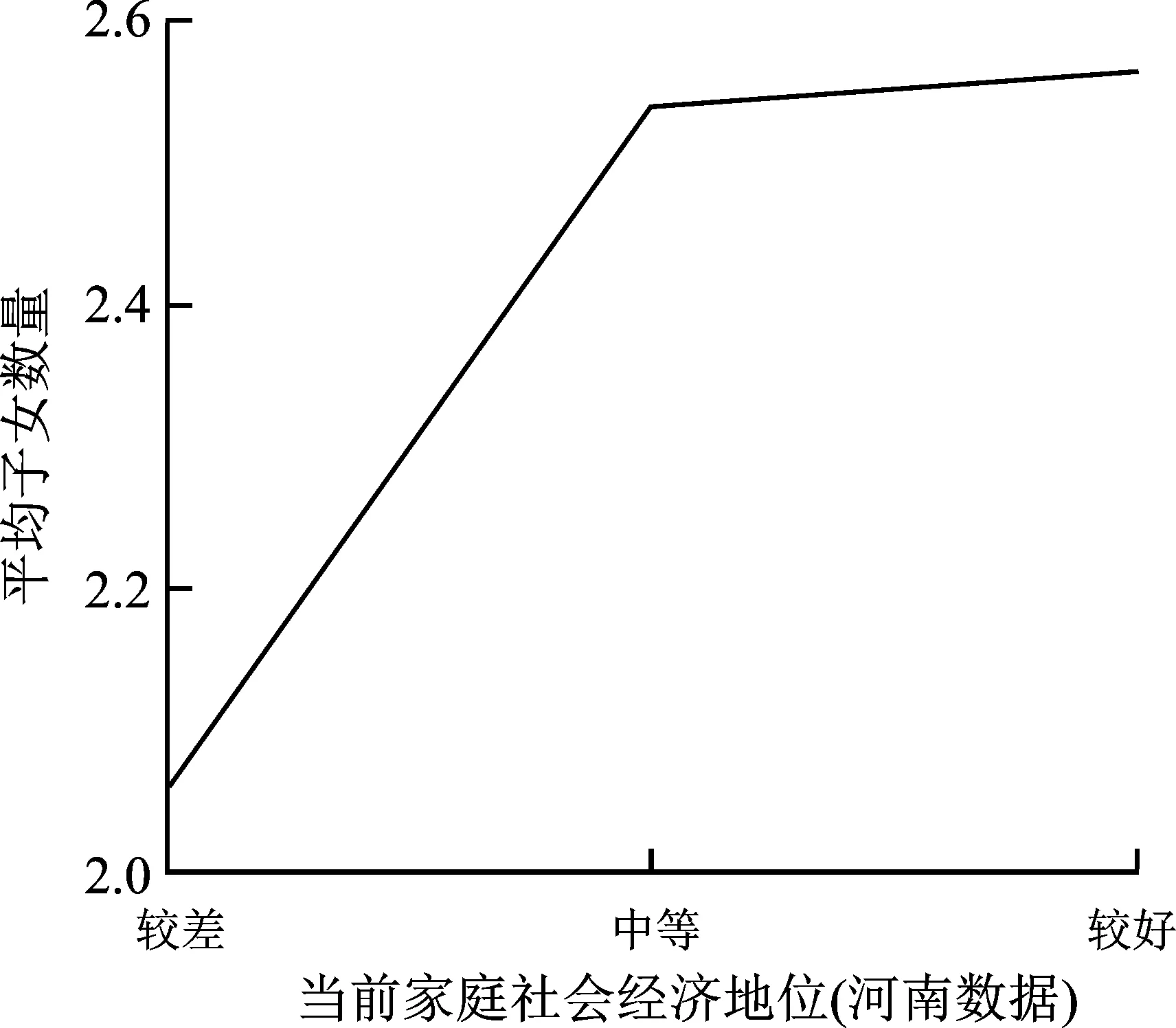

但是,如果我们把两县农民各自当作一个整体看待,就会发现无论在所调查的湖南农民还是河南农民中,都是社会经济地位较低的户主的平均子女数最少(图1和图2)。河南数据还能清楚地显示,随着社会经济地位提升,户主的平均子女数量也在逐步增加。不过,由于没有控制户主年龄等变量,这些关于子女数的粗糙数字很难让我们进一步可靠地推论家庭地位对子女数量有何重要作用。

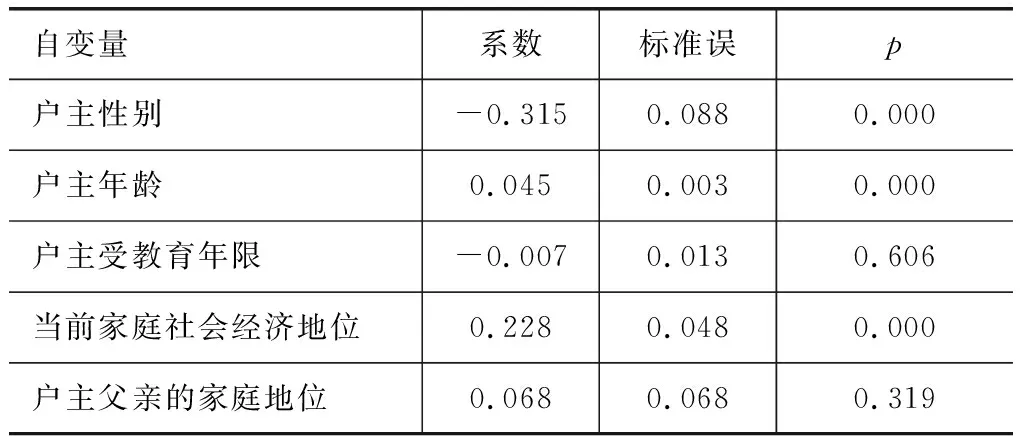

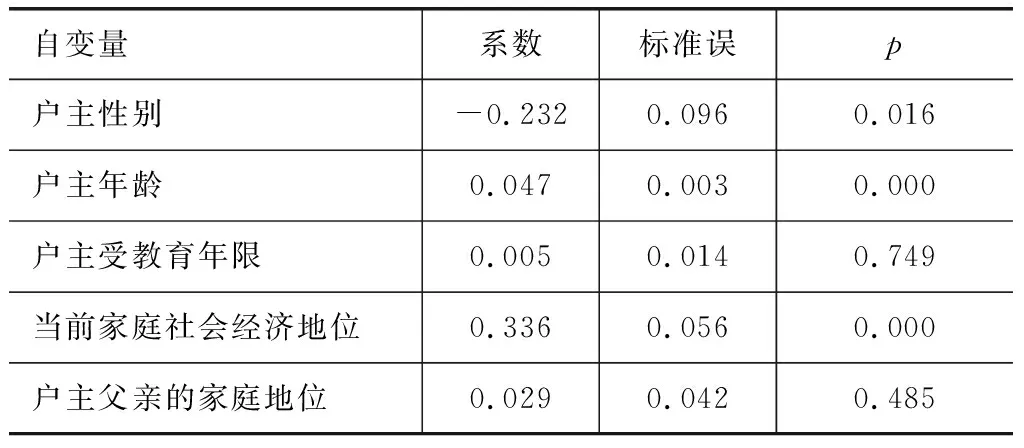

Probit回归分析结果清楚地表明(表1和表2),控制了户主性别、年龄等变量以后,无论在湖南农民还是河南农民中,都能发现家庭地位对子女数量具有显著的促进作用,家庭地位越高,则子女数也越多(p<0.001)。在两套数据中,户主性别与子女数量之间都呈负相关关系(p<0.001,p<0.05),女

图1 不同家庭社会经济地位户主对应的子女数量*湖南数据显示平均数±1个标准误差。

图2 不同家庭社会经济地位的户主对应的子女数量*河南数据显示平均数±1个标准误差。

户主子女较多。这应该是由于女户主往往年龄较大的缘故。在两套数据中,方差分析结果都表明,女性户主的平均年龄显著高于男性户主(湖南女性户主为58.93而男性户主为66.46,p=0.000;河南女性户主为57.34 而男性户主为63.11,p=0.000)。也正如我们事先预期的那样,户主年龄与子女数之间存在正相关关系(p<0.001)。户主受教育年限和户主父亲的家庭地位与子女数量之间的关系都不显著。不过,在两套数据中,户主父亲的家庭地位与子女数量之间关系的方向是一致的,而且对应的概率值较小(分别为0.319和0.485)。这似乎表明,户主父亲的家庭地位与户主子女数量之间存在较微弱的关系,如果扩大样本容量,这一关系可能变得统计上显著*子女数量是一个计数变量。当因变量是计数变量时,研究者常常推荐使用泊松回归。使用泊松回归模型有一个重要的假定条件:事件相互独立。在生育问题上,农民是否生育了一个子女可能会影响他/她后续的生育行为,即这里应用泊松回归可能违反其假定条件。而事实上,如果把同样的因变量和自变量带入泊松回归,会得到与应用probit回归实质上一致的结果。这里不再报告应用泊松回归的具体统计分析结果。。

表1 子女数量在自变量上的有序Probit回归(湖南数据)

表2 子女数量在自变量上的有序Probit回归(河南数据)

(二)农民越生越穷?

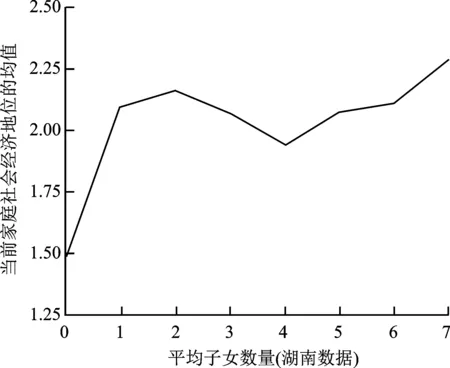

在湖南数据中,农民子女数量的范围是0~7;在河南数据中,子女数量范围是0~6。家庭社会经济地位是定序变量。如果把这个变量勉强处理为定距变量,就可以以子女数量与平均家庭地位关系作出图3和图4。而图3和图4都表明,没有子女的户主的家庭地位最低,而且随着子女数量增多,家庭地位也大致呈上升趋势。当然,由于没能控制户主受教育情况等变量,这两张图也很难让我们得出子女数量对家庭地位有何独立作用的可靠结论。

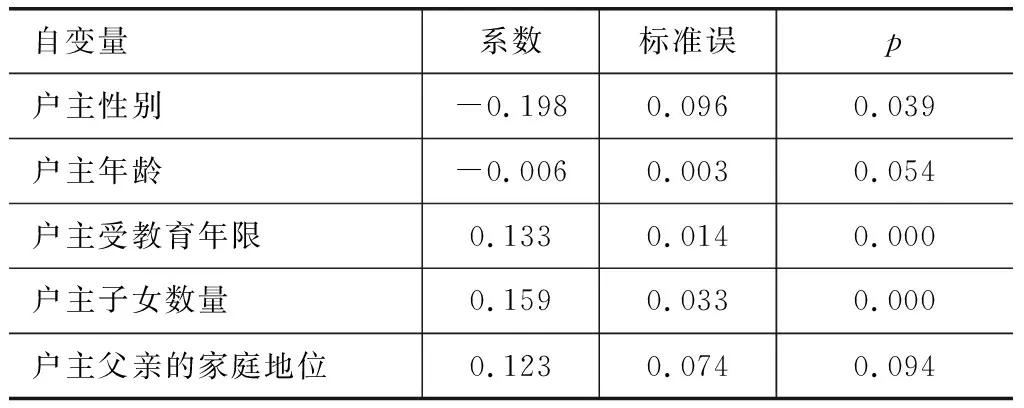

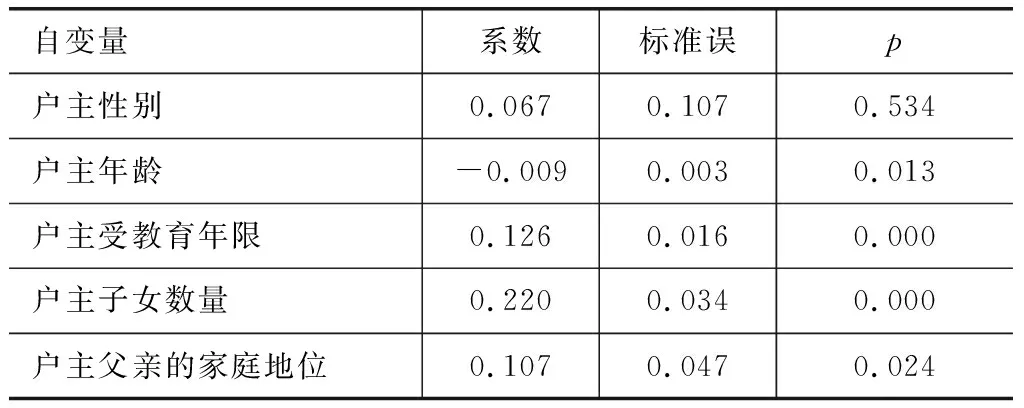

表3和表4表明,控制了户主年龄、受教育年限等变量之后,无论对于湖南农民还是河南农民,户主子女数量对当前家庭社会经济地位都具有显著的促进作用,子女数量越多则家庭地位越高(p<0.001)。也正如我们所预想的那样,在两地农民中,户主年龄越大,则当前家庭地位越低(p<0.10;p<0.05);户主受教育越多,则家庭地位越高(p<0.001);户主父亲以前的家庭地位越趋向较好,家庭地位就越高(p<0.10;p<0.05)。当然,户主年龄对家庭地位的作用较为微弱,表现为系数值较小(分别为-0.006和-0.009)。现有的理论和经验似乎无法说明户主性别对家庭地位的作用。河南数据显示户主性别对家庭地位的影响不显著。而湖南数据则表明,女户主的家庭地位显著较高(p<0.05),这可能是由于当地某种未知的特殊条件所致。

图3 湖南农民户主不同子女数量对应的当前家庭社会经济地位*湖南数据显示平均数±1个标准误差。

图4 河南农民户主不同的子女数量对应的当前家庭社会经济地位*河南数据显示平均数±1个标准误差。

表3 当前家庭社会经济地位在自变量上的有序Probit回归(湖南数据)

表4 当前家庭社会经济地位在自变量上的有序Probit回归(河南数据)

本节呈现了4个有序probit回归的结果。如果采用同样的因变量和自变量进行4个有序logistic回归,都会得到与这里一致的结果(具体统计分析结果略)。

五、讨论

课题组实质上复制了佐藤宏等[38-39]关于中国农民代际地位转移的研究结论,即20世纪50年左右社会经济地位较高的人家,改革开放后其子弟也倾向于有着较高的家庭社会经济地位。第一,众多研究[29-33]表明,无论在发达国家还是发展中国家社会经济地位在某种程度上的代际转移都属正常现象。第二,匈牙利也发生过相似的地位代际转移现象。与中国相似,匈牙利1949年建立了社会主义国家,1950年代推行了农业集体化。1960年代后期匈牙利进行了市场化改革,而1980年代早期匈牙利新兴的农民企业家阶层主要是1949年前家境中等或富裕的农民家庭子弟[40]。

如果所谓农民“越穷越生”的说法是正确的,我们理应发现,家庭社会经济地位越高,则子女数量越少。我们发现,经济发展水平较低的河南沈丘农民的子女数量多于湖南邵东农民。这似乎支持农民“越穷越生”的说法。但是,如果我们像进化生物学家那样从“种群”的层面考察,把两地农民当作两个整体,我们自然就发现,正如演化论所预测的那样,在两个群体或两个“生活世界”内部并不存在所谓“越穷越生”的规律,我们的数据呈现相反的规律。

有可能在我们调查的两个地方,由于某种或某些未知原因,恰巧不少社会经济地位较高的人家第一胎或前几胎是女儿,在男孩偏好的影响下,他们继续生育,从而导致家境较好的人家子女较多;简言之,家境好的人家子女较多是男孩偏好的结果,而不是家境好的结果。按照这种推理,家境较好人家的子女性别比应该较低。但事实上,我们的数据显示,随着家庭社会经济地位提高,子女性别比也提高了[41-42]。

如果农民“越生越穷”的说法正确,我们预期应发现,子女数量越多,则当前家庭社会经济地位越低。假定子女数量影响家庭地位,我们做的回归分析表明,子女数量对家庭地位具有促进作用。正如我们在前文所说,农民“越穷越生,越生越穷”的说法违反理论、以往的经验研究或常识。而我们又看到,数据表明,这个说法也违反湘豫农民的现实情况。所谓农民“越穷越生,越生越穷”,很可能仅仅是个长期以来流传的神话而已。

问题是,这个神话是如何被当作真理而流传开来的?可能有两个主要原因。第一,长期以来有关部门的宣传,这种宣传大概在小学时代就开始了。第二,我们(包括在农村出生、长大的一部分人)往往习惯于从城市人的角度居高临下地看待农民。从这个角度看,正如从山巅遥望山脚下的芸芸众生,农民被当作一个社会经济地位较低的整体看待,而忽略了他们内部的分化。于是,农民越穷越生,越生越穷。如果我们能真正从农民自己的角度看问题,从农民所属的当地群体的角度看问题,恐怕就会得出不一样的结论。

在国内学者所做的经验研究中,慈勤英等可能与本文研究相对较有可比性。与本文研究相似,慈勤英等也以单个区域——湖北宜昌西陵区的10个城市社区和夷陵区的5个村庄——为分析对象。她们发现,无论在城市还是农村,子女数量与老年人的经济收入、生活自理能力、精神慰藉和生活满意度都不具有统计显著的关系[43]。石智雷则发现,在湖北农村,儿子数量与女儿数量都与49岁以上农民的健康状况、经济水平和生活环境具有统计显著的负相关关系[44]。而我们发现,即便把回归分析的对象限制为49岁以上的农民户主,并且也像石智雷那样在回归分析中使用儿子数量和女儿数量作为自变量,而不使用子女数量作为自变量,最后儿子数量和女儿数量与家庭社会经济地位之间的关系,仍然同我们上面已报告的子女数量与家庭地位之间关系相一致(这里不再报告具体的统计分析结果)。慈勤英等及石智雷都主要依赖各个被访者的自我评估来获取信息,而我们主要依靠熟悉当地情况的第三方来获取信息。这可能是本文研究的一个优势之所在。我们在初步调查中发现,当我们要求被调查者报告自己家庭状况时,他们有时有意无意地不提供自身的真实信息。例如,对自我期望较高或不愿露富的人即便家境很好,也可能告诉我们,他的家庭状况一般或很差。

但调查方式上的上述区别似乎也不足以说明现有研究之间的可能冲突。郭志刚等使用关于中国老年人的大规模抽样数据进行分析,发现一个老年人的子女越多,那么子女对他/她的经济支持就越多[45]。如果子女的经济支持能衡量老年人的经济情况,显然郭志刚等研究结论与慈勤英等及石智雷是不太一致的。此外,穆峥等使用关于中国家庭的大规模抽样数据发现,子女数量越多,则父母的主观幸福感越强[46]。如果主观幸福感能衡量经济收入、精神慰藉、生活满意度和生活环境等方面的状况,穆峥等的结论恐怕也偏离于那种认为子女数量具有显著负面作用或没有什么显著作用的结论。而这些作者使用的数据都主要来自被调查者的自我报告。

从认识论层面看,观察中总是渗透着某种一般性的理论或思想,不可能存在所谓纯粹客观的观察。对于许多科学家和科学哲学家[47-49]而言,这差不多是自明之理了。伟大的物理学家爱因斯坦说:“你能否观察到什么东西取决于你采用的理论。”[50]如果在中国各地农村,农民的子女数量和社会经济地位通常不具有我们前述的相互促进的关系,如果我们在某地农村发现这种关系的概率较小(比如0.1),那么,在两个地方都发现这种关系的概率必定更小(0.01)。而我们真的在经济发展水平和文化背景迥异的湘豫两地农村都发现了这种关系。如果本文的结论确实可靠,或许我们将不得不承认,演化论的视角是能帮助我们找到一些有趣而诱人的洞见的。

本文研究也可能存在几点不足之处。第一,我们依赖第三方(被访者)的主观评估来测量村民的社会经济地位。如果我们能找到某种较为客观、可靠的地位测量指标,那么也许能够更好地评估被访者意见的有效性。我们曾经打算让村民自己报告收入情况来测量他们的经济地位,但后来发现,村民往往难以报告较为准确的收入情况,因为他们的收入往往有多个来源,他们也在一年内多次出售农产品,或者由于某种原因有意不报告真实情况。我们也曾打算使用住房条件衡量村民的社会经济地位,但住房条件似乎难以量化。第二,本文研究和其他一些研究[7,20-21]以当前或某一时间点的地位来衡量生育期间的地位,进一步考察生育期间的地位与子女数量之间关系。如果我们能直接考察农民生育期间在当地的社会经济地位与子女数量之间的关系,本来能更好地回答农民是否“越穷越生”的问题。我们本可以通过向当地村民询问来直接获取生育期间家庭地位的信息,但是农民的年龄各异,回答这些问题也需要被调查者一一回忆当年的情况,获得的信息很容易受记忆偏差的影响。最终,考虑到社会经济地位的代际传承,我们以当前家庭社会经济地位变量来衡量生育期间的家庭社会经济地位。第三,被访者可能由于某种原因未能完全准确报告某些家庭的已生育子女。整个看来,我们认为,考虑到被访者对当地农民家庭较为熟悉,并且我们的样本量也较大,以上因素应该不至于改变我们报告的社会经济地位与子女数量之间关系的一般模式。

六、结语

本文主要考察了农民家庭社会经济地位与子女数量之间的关系。我们发现,对于农民而言,第一,家庭社会经济地位对子女数量有促进作用,表现为当前社会经济地位较高的家庭子女数量也较多;第二,子女数量对当前家庭社会经济地位也有着正面的影响;第三,农民家庭社会经济地位在一定程度上存在代际转移现象。

参考文献:

[1] Wunsch G.God has chosen to give the easy problems to the physicists,or why demographers need theory[EB/OL].(1995-12-20)[2017-05-03].http://www.un.org/popin/confcon/milan/plen6.html.

[2] Tabutin D.Whither demography? strengths and weaknesses of the discipline over 50 years [J].Population,2007 (62):15-31.

[3] Sear R.Evolutionary contributions to the study of human fertility [J].Population Studies,2015(69):S39-S55.

[4] Sear R,Lawson D W,Kaplan H,et al.Understanding variation in human fertility:what can we learn from evolutionary demography? [J].Philosophical Transactions of the Royal Society,2016 (371):101-144.

[5] 达尔文.物种起源 [M].舒德干,译.北京:北京大学出版社,2005.

[6] 达尔文.人类的由来及性选择 [M].叶笃庄,杨习之,译.北京:北京大学出版社,2009.

[7] Hopcroft R L.Sex,status,and reproductive success in the contemporary united states [J].Evolution and Human Behavior,2006 (27):104-120.

[8] Ellis,Lee.Dominance and reproductive success in non-human animals:a cross-species comparison [J].Ethology and Sociobiology,1995 (16):257-333.

[9] Betzig L.Means,variances,and ranges in reproductive success:comparative evidence [J].Evolution and Human Behavior,2012 (33):309-317.

[10] Low B S.Sex,wealth,and fertility:old rules,new environments [C] // Bennett J W.Adaptation and human behavior.New York:Aldine de Gruyter,2000,323-344.

[11] Vining D R.Social versus reproductive success:the central theoretical problem of human sociobiology [J].Behavioral and Brain Sciences,1986 (9):167-216.

[12] Kaplan H,Lancaster J B,Tucker W T,et al.Evolutionary approach to below replacement fertility [J].American Journal of Human Biology,2002 (14):233-256.

[13] Low B S,Simon C P,Anderson K G.An evolutionary ecological perspective on demographic transitions:modeling multiple currencies [J].American Journal of Human Biology,2002 (14):149-167.

[14] Morgan S P.Characteristic features of modern American fertility [J].Population and Development Review,1996 (22):19-63.

[15] Morgan SP.Is low fertility a twenty-first-century demographic crisis? [J].Demography,2003 (40),589-603.

[16] Greene M E,Biddlecom A E.Absent and problematic men:demographic accounts of male reproductive roles[J].Population and Development Review,2000(26):81-115.

[17] Kaplan H,Hill K.Sexual strategies and social-class differences in fitness in modern industrial societies [J].Behavioral and Brain Sciences,1986 (9):198-201.

[18] Lopreato J,Crippen T.Crisis in sociology:the need for Darwin [M].New Brinswick and London:Transaction Publishers,1999.

[19] Hopcroft R L,Martin D O.The primary parental investment in children in the contemporary USA is education:testing the Trivers-Willard hypothesis of parental investment [J].Human Nature,2014(25):235-250.

[20] Weeden J,Abrams M J,Green M C,et al.Do high-status people really have fewer children? education,income,and fertility in the contemporary U.S [J].Human Nature,2006(17):377-392.

[21] Nettle D,Pollet T V.Natural selection on male wealth in humans [J].American Naturalist,2008 (172):658-666.

[22] Barthold J A,Myrskylä M,Jones O R.Childlessness drives the sex difference in the association between income and reproductive success of modern Europeans [J].Evolution and Human Behavior,2012 (33):628-638.

[23] Fieder M,Huber S.The effects of sex and childlessness on the association between status and reproductive output in modern society [J].Evolution and Human Behavior,2007 (28):392-398.

[24] Goodman A,Koupil I.The association of school performance upon marriage and long-term reproductive success in 10 000 Swedish males and females born 1915~1929 [J].Evolution and Human Behavior,2010 (31):425-435.

[25] Lappegård T,Rønsen M.Socioeconomic differences in multipartner fertility among Norwegian men [J].Demography,2013(50):1135-1153.

[26] Lenski G,Patrick N,Lenski J.Human societies [M].New York:McGraw-Hill,1995.

[27] Kalmijn M.Intermarriage and homogamy:causes,patterns,trends [J].Annual Review of Sociology,1998 (24):395-421.

[28] 桑德森.宏观社会学[M].高永平,译.北京:中国人民大学出版社,2013.

[29] Breen R.Social mobility in Europe[M].Oxford:Oxford University Press,2004.

[30] Erikson R,Goldthorpe J H.The constant flux:a study of class mobility in industrial societies [M].Oxford:Clarendon,1992.

[31] Solon G.Cross-country differences in intergenerational earnings mobility [J].Journal of Economic Perspectives,2002 (16):59-66.

[32] Gong H,Leigh A,Meng X.Intergenerational income mobility in urban China [J].Review of Income and Wealth,2012 (58):481-503.

[33] Lin N,Bian Y.Getting ahead in urban China [J].American Journal of Sociology,1991 (97):657-688.

[34] Chen M,Liu W,Tao X.Evolution and assessment on China’s urbanization 1960~2010:under-urbanization or over-urbanization?[J].Habitat International,2013 (38):25-33.

[35] Fan C C.China on the move:migration,the state,and the household [M].New York:Routledge,2008.

[36] Wolf A P.Sexual attraction and childhood association:a Chinese brief for Edward Westermarck [M].Stanford:Stanford University Press,1995.

[37] Deng Z,Treiman D J.The impact of the cultural revolution on trends in educational attainment in the People’s Republic of China [J].American Journal of Sociology,1997 (103):391-428.

[38] 佐藤宏,李实.中国农村地区的家庭成份、家庭文化和教育[J].经济学:季刊,2008(4):1105-1130.

[39] Sato H,Li S.Influence of family background on current family wealth in rural China [J].Hitotsubashi Journal of Economics.2013 (54):95-117.

[40] Szelényi I.Socialist entrepreneurs:embourgeoisement in rural Hungary [M].Madison:University of Wisconsin Press,1988.

[41] Luo L,Zhao W,Weng T.Sex-biased parental investment among contemporary Chinese peasants:testing the Trivers-Willard hypothesis [J].Front Psychol,2016 (7):1215.

[42] Luo L,Ding R,Gao X,et al,Socioeconomic status influences sex ratios in a Chinese rural population [J].Peer J,2017(5):3546.

[43] 慈勤英,宁雯雯.多子未必多福——基于子女数量与老年人养老状况的定量分析 [J].湖北大学学报:哲学社会科学版,2013,40(4):69-74.

[44] 石智雷.多子未必多福——生育决策、家庭养老与农村老年人生活质量 [J].社会学研究,2015(5):189-215.

[45] 郭志刚,张恺悌.对子女数在老年人家庭供养中作用的再检验——兼评老年经济供给“填补”理论 [J].人口研究,1996(2):7-15.

[46] 穆峥,谢宇.生育对父母主观幸福感的影响 [J].社会学研究,2014(6):124-147.

[47] 爱因斯坦.爱因斯坦文集:第1卷 [M].许良英,译.北京:商务印书馆,2010.

[48] 波普尔.科学发现的逻辑 [M].查汝强,译.杭州:中国美术学院出版社,2008.

[49] 库恩.科学革命的结构 [M].金吾伦,胡新和,译.北京:北京大学出版社,2012.

[50] 波兰尼.社会、经济和哲学:波兰尼文选 [M].彭锋,译.北京:商务印书馆,2006.