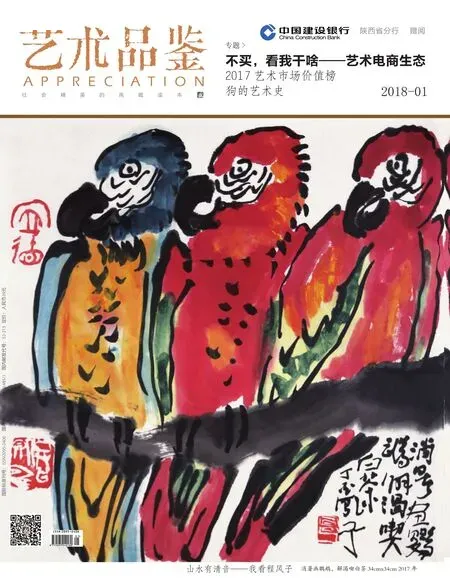

黄永玉:艺术当以知足为常乐

中国画院院士

文化艺术本身就是一项快乐的工作,唯有从容面对人生,“知足、知不足”才能拥有源源不断的创作源泉。

我的每一张画都是带着遗憾完成的。画完一张画,发现问题了,告诉自己下张要注意,但到了下张画,又有其他遗憾,所以画画是一辈子在遗憾的过程。

常有人说我画风多变,因为我没有受过任何专业训练,画风自然不会有太多约束。就如我常讲的,我没有吃过正餐,都是地上捡一点吃一点,东南西北到处跑,到处捡,就形成了自己这么一个形式,也可以叫作风格。

但我对文学是比较认真的。我写文章都是一个字一个字地检查,有时一小段话要改好几遍。我胆子小,因为这里的前辈很多,不能不小心。过去,我很害怕表叔沈从文先生,他看我的文章一定要改很多,改的甚至比我写的还多。“文革”的时候我帮他烧书、烧稿子,里面有很多丁玲的文字,我发现他改的比丁玲写的还多。

沈从文是个很规矩的老实人,一辈子朴素地生活和工作。他不像我,我是盐,他是棉花,如果历史是雨的话,他将越来越重,而我将越来越轻。我是经不起历史淋浴的,因为我太贪玩而又不太用功。

我的创作源于复杂的生活,这里头有痛苦,有凄凉。快乐不是我的追求,复杂的生活经历才是。快乐是为人生找一条出路,一种观点,一个看法。人生应该谅解,应该快乐。

对人生从容一点,别嚣张。苦的时候别嚣张,得意的时候更不要,这需要修养,有知识的修养,也有人生的修养。我对一个年轻的朋友说,不要光研究胜利者的传记,也要研究一下失败者的传记。胜利者的传记里有很多夸张的东西,而失败者的传记里有很多东西都是真实的。我也写传记,《无愁河的浪荡汉子》已经完成了第一卷,正在写第二卷。我希望我能自己写完。这可能是悲剧,也可能是喜剧。一个人到90岁了还在写12岁的故事,而且还有这么漫长的岁月要写,恐怕是个悲剧,恐怕写不完。不过,我会坚持写到最后一口气。

做文化艺术工作的人,骨子里常高估自己工作的意义,把历史的评价和自信混淆在一起。你做事,别人也做事,大家都在做事,才能把世界弄得有声有色。文化艺术本身就是快乐的工作,已经得到快乐了,还可以换钱,又全是自己的时间,意志极少受到制约。尤其是画画,越老越受到珍惜,赢得许多朋友的好意,比起别的任何行当,便宜都在自己这一边,应该知足了。伟大、聪明、全面、精确,谁比得上莱奥纳多·达·芬奇?他不吹,不打着建立学派、替天行道的旗帜。他也是人,但你不能不匍匐在他的脚下。

如果说,我在近期的日子有点收获的话,那就是获得“知足、知不足”的启示,并且决定快快乐乐地工作下去。