观念、组织与认同准则*—19世纪英属槟榔屿邱氏宗族再建构与社群形塑

宋燕鹏

(山东大学 历史文化学院,山东 济南 250100;

中国社会科学院 中国社会科学出版社,北京 100720)

海外华人社群的形成并非一蹴而就,而是经过了长期的发展。早在20世纪60年代,日本学者今堀诚二就提到,在华人商业“基尔特”(gild)的形成过程中,血缘、地缘和业缘是重要的指标。[1]其中,对以方言群为代表的地缘关系的研究,长期受到重视,尤其以麦留芳(Mak Lau Fong)提出的“方言群认同”为标志。[2]“帮”的概念由新加坡学者陈育崧(Tan Yeok Seong)在1972年最早提出。[3]自20世纪80年代以来,以“方言群”和“帮”的范式来分析槟榔屿华人社会的,还有黄贤强、张少宽、张晓威、吴龙云、高丽珍等学者。[4]但对“方言群”或“帮”内部的宗族因素关注的却不多。在马来亚地区,华人建立宗族组织并在当地华社产生重大影响的,又以槟城最为明显。

1786年槟榔屿开埠,属于英属东印度公司管辖之下。1826年,槟榔屿和马六甲、新加坡组成海峡殖民地,隶属英属印度马德拉斯省。1867年,海峡殖民地改为皇家直辖殖民地,由英国殖民地部直接管理。伴随着槟榔屿开埠,华人迅速涌入,19世纪初就在乔治市东南沿海处形成了聚居区,这里的建筑成为今日槟城世界文化遗产的重要组成部分,而这里的华人也成为马来西亚华人史研究的重要内容。19世纪50年代,英殖民地官员胡翰(J.D.Vaughan)就已经注意到,槟城“福建土著”主要以“姓”(Seh)为组成单位。[5]这些姓氏宗族以邱、谢、杨、林、陈“五大姓”为典型,人数众多,具有很强的经济实力,成为19世纪槟城华人社会不可忽视的社群,代表了马来西亚华人社群形塑的一种特殊模式,因此具有重要的学术价值。

在中国传统文化中,宗族往往成为中国社会结构的基础,这一点在闽粤农村尤其突出,而马来亚地区早期华人多数来自于闽粤两省。在海外华人研究领域中,虽然宗族是重要的研究题目,但是对宗族内部的研究并不多。较早对新马地区宗亲组织加以阐述的是澳洲学者颜清湟,他曾专章论述了新马地区宗亲组织的结构和职能,有开创之功。陈爱梅以槟城美湖村为例,分析了广东陆丰上陈村陈氏同宗的移民优先凝聚同宗族人,在联盟结构上出现差序格局的现象。曾玲运用宗族理论对新加坡“潘家村”进行了分析。据曾玲分析,该村虽然皆为来自南安的潘氏,但并未形成宗族组织,而是围绕“横山庙”进行社区管理。[6]对槟城以“五大姓”为代表的宗族势力的研究,长期以来并不太多。相关研究仅有马来西亚朱志强、陈耀威对槟城龙山堂邱公司的建筑和历史的概述、陈剑虹对邱氏等五大姓为主构成的福建公司的研究、黄裕端对槟城五大姓在19世纪的商业网络的研究。中国学者的相关研究,笔者仅见刘朝晖对厦门海沧区新垵邱氏侨乡有专论,其中涉及对槟城邱氏的叙述。[7]但上述研究成果皆对邱氏宗族内部组织结构和建构过程关注不多。

在五大姓中,邱氏曾在同治初年编修《新江邱曾氏族谱》,并于2014年续修族谱,除了延续同治族谱的内容外,还保存了中国侨乡和槟城邱氏同治以来的大量宗族成员信息。笔者曾于2017年3月在厦门海沧区对邱氏宗族进行田野调查,收集了大量碑刻资料。本文将充分利用调研资料,并结合相关历史文献,以槟榔屿五大姓中的邱氏作为重点分析对象,来探讨中国人移民海外后,如何通过形塑宗族观念、建立宗族组织来维护自身利益,并对邱氏宗族的认同准则的不同边界等进行具体分析。试述拙见于后,以就教于方家。

一、异地聚合:19世纪初邱氏宗族移殖槟榔屿

槟城五大姓中,邱、谢、杨、林皆来自漳州海澄县三都(在今厦门市海沧区),其中邱氏来自新江社。邱氏很早就已经有下南洋者,早在清乾隆时期,马六甲三宝山就已经有新江邱氏的墓碑。[8]1786年英国人开埠槟榔屿后,葬在槟榔屿的邱氏族人的记载不绝于书。

(一)新江邱氏的原乡形态

新江邱氏原本姓曾,属龙山衍派,南宋末年居于厦门岛曾厝垵,所以号称邱曾氏。元朝始祖迁荣公入赘邱家,三世曾大发改为邱姓。经过数百年的发展,在清代邱氏宗族房支有以下内容:[9]

五派:宅派、海派、墩后派、田派、岑派;

九房头:宅派、海派、门房、屿房、井房、梧房、松房(榕房)、田派、岑派;

十三房:宅派房、海长房、海二房、海三房、海四房、海五房、门房、屿房、井房、梧房、松房(榕房)、田派房和岑派房。

四大角:(1)岑房、田房、松房(榕房);(2)门房、屿房;(3)梧房、宅房、井房;(4)海墘角

五派里只有海派是人数最多的,并且分出来五房长期延续。门房和榕房虽然都下有数房,但都没能分出列入十三房的行列。四大角的组合,基本上是按照人数势力来划分的。

新江邱氏大宗有诒穀堂,是新江邱氏裔孙共有的祖祠。每逢元宵节,族人祭拜祖先,念祖思根。宅派祠堂号澍德堂,海墘派祠堂号仰文堂,(海长房祠号思文堂,海二房祠号裕文堂,海五房祠号追远堂),墩后派祠号敦敬堂(门、屿、井、梧、榕五房共有,门房祠堂号垂德堂,屿房祠堂号垂统堂,梧房祠堂号裕德堂,榕房祠堂号榕墩堂),田派祠堂号丕振堂,岑房祠堂号金山堂。海三、海四和井房没有单独的分祠堂号。新江最大的宫庙是正顺宫,祭拜的主神是大使爷和二使爷,即谢安和谢玄。正顺宫是邱氏宗族所祭祀的庙宇,随着邱氏族人向外迁徙,在邱氏宗族聚居的地方,如缅甸仰光和新加坡曾邱氏龙山堂,①仰光和新加坡曾氏和邱氏是联合起来的,源于上述海沧邱氏始祖就是源于厦门岛曾厝垵曾氏。故而曾厝垵福海宫同治时期重修,就有槟榔屿邱氏龙山堂的大笔捐赠。槟榔屿广福宫1800年创建碑刻上有不少曾氏,但其后曾氏就在槟榔屿消失了。笔者猜测是改姓融入邱氏。都祭拜大使爷。

以上清代时期新江邱氏的宗族结构形塑了原乡邱氏的宗族观念,这是远离故土的邱氏宗族赖以集聚的心理出发点,对下南洋的邱氏宗族再建构有重大影响。

(二)原乡的宗族观:邱氏在槟榔屿的初步聚合

早期南来的邱氏宗族成员,在经济实力有限的情况下,依然参与了槟城华人社会的活动。1800年,槟城最早的华人庙宇广福宫创建,当地华人积极参与捐款。“名商巨贾,侨旅诸人咸欣喜悦,相即起库解囊,争先乐助。”[10]在88位十元以上捐赠者中,邱氏只有6人,可知当时邱氏的经济实力还没有太突出。在1824年重建广福宫的捐款中,邱氏就开始有比较明显的变化了。屿房的邱明山以捐银160元名列第六,[11]说明邱氏的经济实力开始增长,因此,邱氏宗族活动也被提上日程。

大马华人社群形塑的最初阶段,往往是围绕着神明祭祀开始的。邱氏宗族也不例外,邱氏在原乡围绕正顺宫进行大使爷的祭祀,而下南洋的邱氏宗族成员,也会将大使爷祭祀带到移居地。槟榔屿的邱氏宗族成员,就首先建立了大使爷的祭祀组织。之后邱氏又出现宗族公共基金“公项”,而后又购买店屋作为宗族公业。海五房邱埈整“为人公平正直,轻财尚义,乡人推为族长,在槟榔屿倡率捐资建置店屋,以为本族公业。”[12]在槟榔屿的邱氏宗族成员,也仿照原乡,推举了族长作为自己的领袖。海五房邱埈益“公素重义,在屿募捐公项,族人利赖,公实倡之”。[13]他卒于1813年,可以推断在此之前,邱氏宗族的公项就已经存在了。邱埈整和邱明山是19世纪20年代邱氏的佼佼者。1824年广福宫重修,二人名列广福宫八名董事之中。[14]邱埈整“又与房亲等积蓄更置文山堂,以为海房公业,后人利赖,公实有力焉”。[15]文山堂是槟榔屿海房邱氏的小宗祠堂。1816年,海房就已经有自己的“公项”来作为祭祀费用。[16]

1835年是槟榔屿邱氏宗族建构的重要一年,这一年诒穀堂在槟榔屿建立。前面已提到,邱氏宗族原乡的大宗祠是诒穀堂,槟榔屿邱氏宗族不可能每年都回到原乡祭祖,因此在槟榔屿的邱氏宗族只能暂居本族店屋祭祖。而诒穀堂的建立,说明在槟榔屿开埠40多年里,邱氏宗族的经济实力有了很大提升,尤其是在船运和贸易方面,比如邱明山创立的“明公司”拥有两艘大船负责运载海峡土产如锡、藤、鱼鳔、鱼翅、燕窝和香料到澳门,并从那里将中国商品如茶叶、黄铜器、油纸伞、瓷器和烟草运回槟城。[17]他本人“为人慷慨,好善乐施,重族谊于槟城,募重赀为公项,深得众望”。[18]正是因为有经济实力做靠山,槟城邱氏开始进行宗族组织的进一步建设。

二、再建宗族:19世纪中期槟榔屿邱氏宗族组织的形成

(一)龙山堂:祖先崇拜和乡土神明崇拜的合二为一

诒穀堂在原乡是邱氏大宗祠,祭祀大使爷的正顺宫在原乡与诒穀堂共处一村。但是由于邱氏处于远离原乡的异域,二者未能很好的结合。1851年槟榔屿龙山堂建立,诒穀堂和大使爷祭祀从此结合在一起。这是一个标志性事件,表明经历了槟榔屿开埠60余年的发展后,邱氏终于完成了大宗组织的再建构。

外国与中华殊俗,所谓槟榔屿,则尤远隔重洋,风教迥别。闻客兹土者,典礼缛节,恪守诸夏常仪,亦可见来此之多君子,故能随处振励,以不失文采风流也。然羁旅之乡,创造尚阙,遇有盛典胜会,必先期择地而后行礼,扫除劳瘁,冗杂非宜。有心者欲建一所,仿内地会馆之制,阅历多年,未得其便。去秋,邱氏族来自海澄新江者,相准其地买得之。是地本英商某肇创基域,外环沧海,面对崇山,栋宇宏敞,规模壮大,因而开拓修葺,高下合制,爰改造而更张之。门高庭闢,植桂种树遂蔚然成阴而茂盛,颜其额曰龙山堂。凡族之神福赛会,以及新婚诸事,概于是堂以序长幼,敦敬让、修和睦,盖是堂之关于风化匪少也。……堂之中,奉大使爷香火,盖新江本有祀,而客地亦多被神庥,所以出资成堂者,新江原蓄有本社诸公业,因而谋之不别捐题也。……[19]

从上述碑文可知,龙山堂的建立,原本就是为了满足宗族礼仪的需求。“神福赛会”意指祭祀大使爷,“新婚诸事”和婚礼有关。龙山堂应是在诒穀堂的基础上兴建的,1959年重修碑记追忆道:“槟榔屿龙山堂为吾新江邱氏庙堂,清道光乙未公元一八三五年,吾族侨屿百余人醵资肇建者也。”[20]可见龙山堂整合了过去大使爷祭祀和诒穀堂宗族祠堂的功能,可以达到“序长幼、敦敬让、修和睦”的目的,在远离故土的槟榔屿,也能起到敬宗收族的作用。这与曾玲教授在新加坡看到的“潘家村”的“横山庙”有异曲同工之妙。

龙山堂的建立是槟城邱氏宗族的一件大事,不同房支的邱姓裔孙都加入进来。1850年,四大角都有代表进入“家长”行列,其中四角海房居首有四位,一角居其次三位,然后是二角二位,三角一位,海墘角的实力在诸房之上,且海二房就有三位代表。梧、宅、井三房组成的三角,只有梧房一位代表,势力最弱。董事中,已知三位都是四角海墘角的成员,尤其是海长房有两位,这样在海墘角内部,海长房以两位董事,海五房以一位家长,海二房以三位家长、一位董事,组成海墘角的基本权力结构。

1906年重修龙山堂时,邱炜萲(即邱淑园)写的碑文重点阐述了龙山堂的六个重要意义:一是正名称,“凡非吾新江族人,皆不得相混”;二是详沿革,罗列历次重修,以明先人不易;三是明祀典,“吾乡旧祀王孙大使,今欲无改乡风,堂中额沿正顺宫,以妥英灵。左福德祠,妥福德正神,右诒穀堂,妥新江历代祖考。盖诒穀堂即吾新江大宗题额,观此者如观于乡”;四是备形胜;五是通礼俗,“冠婚庆典” “神福赛会”皆在此举行;六是重继述,“堂之旁有崇议所,年月之出入,世事之大小,咸于此议之” ,[21]是宗族议会之处。槟榔屿邱氏龙山堂将原乡的邱氏大宗祠和正顺宫的功能合二为一,成为槟榔屿邱氏宗族的核心。

(二)强化宗族观:同治《新江邱曾氏族谱》的编撰

族谱不仅是时代的产物,不同时期编修的族谱及其编修的过程也反映出时代的变迁。在明清两代乃至近代,一个家族编修的族谱,往往随时间的推移和历史环境的变化而呈现出不同的形式和内容,而透过这些不同形式和内容的族谱及其纂修过程,又可揭示家族发展和时代变迁的阶段性特点。[22]新江邱曾氏在清代同治以前曾有族谱,且至少修撰过三次,现在能见到的最早的是修于1862年、完成于1867年的族谱(刻本)。1862年是晚清太平天国运动后期,江南地区战事正盛,清王朝对华侨出国的行为已经无法控制。因此,迁徙到槟榔屿的邱氏族人日渐增多,且多生意有成。随着第二代、第三代的出生,当地的的邱氏族人与祖籍地的血缘联系日渐淡薄。血缘纽带成为加强祖籍地观念的重要符号,编修族谱因此被提上重要日程。

编纂同治族谱的是邱柳幼(1805—1866),第17世孙,太学生,为邱汉凌(1784—1817)之子。[23]重修族谱不仅需要文化,也需要钱。邱柳幼在槟榔屿经营四十年,且能在槟榔屿募建龙山堂,并且在新江重新筑造小宗祠堂,可见有一定财力。他知道在槟榔屿有很多邱氏族人葬在当地,如果族谱不再加整理, 那些离乡的族人很快就会被遗忘。因此,邱柳幼在1862年倡修族谱,所面对的就是邱氏族人流散海外的现状。

族谱的修撰对增强槟榔屿邱氏族人的凝聚力起了重要作用,也成为龙山堂重要的血缘参考。清同治时期,槟榔屿邱氏各房派共出资英银1790元,说明槟榔屿邱氏族人重视修谱之事。槟榔屿邱氏宗族的核心成员的谱系完整,代际分明。从某种意义上说,重修族谱的主要目的是把清咸丰年间以前下南洋的邱氏族人统合到族谱中。借着重修族谱,来维护和整合宗族的集体社会记忆,以便在槟榔屿继续强化和维系邱氏在原乡的宗族观念。至此,槟榔屿邱氏宗族组织最终形成。从邱氏宗族组织的形成过程可以看出,海外华人移民社会中,宗族组织的出现并不是一蹴而就的,都是要等到家族成员积累到一定规模才能完成。先有祭祀组织,而后随着宗族成员的增加,才会形成宗族组织。除了邱氏,其他四姓也各自在19世纪中叶完成了宗族组织的再建构。在槟榔屿大宗组织形成的同时,随着邱氏各房人数的不断增加,小宗组织的建构也在进行。①海墘房文山堂的建立,不仅早于龙山堂(1851年),也有可能早于诒穀堂(1835年)。此外,由松、屿、门、井、梧房即另三大角内的五房合组槟榔屿邱氏敦敬堂公司,又称五角祖。梧房、宅房、井房又另立绍德堂邱公司。进入20世纪前后,槟榔屿各房头的小宗祠也陆续建立,如海五房的追远堂,门房的垂统堂,宅派的澍德堂,岑房的金山堂、井房的耀德堂,梧房的绳德堂、屿房的德统堂等都先后成立,反映出在宗族人数与日俱增的情况下,槟榔屿邱氏宗族架构开始完全向原乡宗族形态靠近。

经过19世纪上半叶的发展,以邱氏为代表的五大姓崛起为槟榔屿闽南人社群中最著名的宗族势力,最终成为马来亚地区华人社群形塑过程中宗族血缘组织的典型代表。

三、圈层结构:19世纪槟榔屿邱氏的认同准则

19世纪邱氏在槟榔屿所处的是操闽南话者占多数的华人社会。槟榔屿最早的华人方言群人口数据是1881年的。当时的45135名华人中,福建人有13888名(占30.7%);假如把多数祖籍福建的峇峇也纳入的话,则福建人已占华人比例的一半了(51.1%)。[24]这里的福建人就是闽南人,说明槟岛的闽南人占多数已多年。离开家乡的邱氏,首先认同的是邱氏宗族成员身份,上述宗族组织的不断完善,就是宗族认同的具体体现。在血缘关系之外,所认同的才是地缘和方言因素。下面由内而外加以阐述。

(一)五大宗族组织的集合:福建公司

颜清湟教授曾说,地缘会馆出现的越早,说明人数越少,越产生不安全感,越需要地缘组织的保护。[25]19世纪上半叶闽南人在槟榔屿几乎没有强大的竞争对手,故而仅仅依靠福建公冢来维系相对于广东社群的松散边界。来自一个地区的人群越多,越倾向于内部的血缘认同。来自漳州为主的闽南人,在宗族组织建构上先于广东社群。而作为地域认同的漳州或者闽南,则仅仅体现在方言认同上,并不需要地缘组织的存在。

在移民社会里,一个宗族想垄断社会权力并非易事,因为移居地并非如原乡一样是单姓村落。因此,邱氏和互相通婚的其他四姓首先在19世纪五六十年代组成福建公司,虽然名为“福建”,却排斥其他闽南社群乃至五姓以外的其他社群。这个小集团组织协调彼此的活动,同时管理城隍庙、青云岩、福兴宫、受天宫及金和宫五座闽帮寺庙。闽南人组成的“福建公冢”,其中的内部派系,从福建公冢历年的职员就可以看出。张少宽先生曾统计1841—1892年福建公冢的职员,并将职员派系进行列表。该表总共57人,籍贯明确的有54人,明确为漳州的有38人,泉州的16人,可见漳州系在19世纪槟榔屿福建公冢居于主导地位。而漳州系里,邱、谢、杨、林、陈五大姓就有31人,占了福建公冢职员一半以上,邱氏独占7人。①其他四姓分别为:谢氏4人、林氏6人、陈氏5人、杨氏5人。参见张少宽:《槟榔屿福建公冢暨家冢碑铭集》,新加坡亚洲研究学会,1998年,第13页。实力较强的邱氏联合了其他四姓成立“福建公司”,基本上就垄断了闽南社群的社会权力。此外,五大姓依靠彼此之间和其他闽南宗族精英的婚姻关系,集合成庞大的利益集团。这是19世纪大部分时间内槟榔屿福建人内部的基本结构。然而,由于五大姓个别家族及其他商业精英阶层最终被卷入无从解决的利益冲突之中,结果导致这个利益集团在19、20世纪之交分崩离析。②[马来西亚]黄裕端著、陈耀宗译:《19世纪槟城华商五大姓的崛起与没落》,社会科学文献出版社,2016年,第219~235页。黄博士已经意识到五大姓之间和其他闽南家族之间的婚姻关系是父系亲属之外重要的关系网络。闽南人独占“福建”的局面也就一去不复返了。

(二)家乡意识:“三魁堂”和“三都联络局”

社会学家费孝通先生提出了著名的“差序格局”理论,即“以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人联系成的社会关系,不像团体中的分子一般,大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,愈推愈稀薄”。[26]这是费孝通对差序格局权力影响的最原始表达。在他看来,在水波波及范围之内的,属于自己人,反之则是外人。随着社会的发展,扩展性的血缘关系已经成为差序格局的重要外扩波纹,业缘、友缘、地缘均可作为人伦关系的重要支撑。因此,海外华人人数越多,越倾向于建立更小范围的群体组织,以辨别远近亲疏。

槟榔屿的邱氏宗族,在五大宗族的“福建公司”之外,其实还存在“三魁岭”的地缘认同。这是原乡的地缘观念,是海外邱氏宗族成员地缘观念的起点。1881年,槟城邱、谢、杨三姓组成具有资助家乡性质的“三魁堂”,这是因为邱氏所在的新江社、谢氏所在的石塘社、杨氏所在的霞阳社,都在三魁岭周围。建立“三魁堂”就是为了将购置房屋所得的租金汇回家乡,以协助组织地方性“武装乡团”,保卫家乡。[27]原本“三魁堂”的印章是分成三部分的,只有三姓同时盖章,才能组成一个完整的印章,所通过的决议才能生效。同时,三家姓氏公司各出四个人组成委员会,调节三家公司之间的纠纷和矛盾。[28]“三魁堂”至今犹存,每个姓氏公司轮流管理三年。

邱、谢、杨三个姓氏公司又属于另一个扩大的地缘组织—槟榔屿三都联络局,这是1896年由福建省漳州海澄县内108社(村)所组成的,1900年在海沧成立分局。当时因政局动荡,清廷调往厦门的粤军恣意掠夺,岛内许多居民跨海到海沧避难,海沧乡绅发起捐助难民活动。但由于本地财力有限,三个月后捐资即无以为继,只得求助于马来亚槟城的谢、邱、杨三家公司。第二年,局势有所缓和,逃难的民众返回厦门,但是海外捐款仍在继续。槟城“筹捐组”于是派人回到海沧,检查救济款的使用情况,并与海沧乡亲商定,将临时机构“筹捐组”改为正式社团,以当时海沧划属海澄县三都为名,成立“三都联络局”,总局设立在槟城,海沧为分局。[29]

三都联络局的建立,第一次将槟榔屿的海澄三都作为一个地缘观念在槟榔屿转化为实实在在的组织。此时,海澄三都几个大姓的上层很多已经是在槟榔屿出生且长大的“峇峇”,他们的方言畛域不似前辈那么明显,地缘观念成为他们认同的主要方面。通过“三魁堂”的建立,邱、谢、杨三姓建立了三魁岭的小乡里观念,通过“三都联络局”又将三都大乡里观念在槟榔屿坐实。这些观念虽然在19世纪末先后形成的规模较小的地缘组织里长期存在,但并不是依赖于组织而存在,而是一直存在于原乡邱氏的头脑里,在他们南下槟榔屿的时候,就已经具有了这种意识,并在日后长期延续。

(三)闽南人独占的“福建”:19世纪槟榔屿邱氏的方言社群边界

在中国,提到“福建”一定是指福建省,但是在19世纪的英属槟榔屿,“福建”的范围变成了只有操闽南话的地域范围。因为南来的大多数为操闽南话的“福建人”,因此“福建”的概念就被操闽南话者所垄断。在19世纪前半期,闽南人的社群边界依赖于公冢。1805年碑刻有云:“我闽省踵斯贸易,舟楫络绎不绝。营谋寄迹,固属穰穰;而羽化登仙,亦复不少。义冢前人虽已建立,第恐日久年湮,茔重鳞叠,剃山航海,谁招死后之魂?沐风栉雨,长抱生前之憾。触兔狐以动怀,徒有情伤物感;返柩骸而无术,难求地缩神方。用是爰集同人,捐囊随助。”[30]在这个公冢255名捐赠者中,有175人姓名带“观”字。周凯所编《厦门志》第十五卷《风俗记》“俗尚”条:“闽俗呼人曰郎,呼公子、公孙曰舍,呼有体面者曰官,讹‘官’为‘观’,遂多以‘观’为名者。”[31]说明闽南人占了绝大多数。加上姓“辜”“谢”“邱”等虽然没有名字带“观”,但也可基本判定为漳州海澄人,由此可以断定这个公冢捐赠者基本都是闽南人无疑。1805年,因前人所建公冢范围狭小,因此另购日里洞地一段以为新公冢,即如今的福建联合公冢之峇都兰章(Batu Lanchang)公冢。福建公冢的建立源于闽南方言意识的形成,导致闽南社群意识的出现,说明邱氏成员在宗族之外,首先认同了闽南为代表的“福建”。

由于峇都兰章公冢很快不敷使用,1856年开辟浮罗池滑福建义冢(Pulau Tikus Cemetery),1880年开辟峇都眼东福建公冢(Batu Gantong Cemetery),由此,槟榔屿形成了闽南人社群的三大公冢的格局。由于福建公冢从一开始就排斥了福建境内的汀州客家,以及漳州境内诏安县客家,致使从一开始汀州客家和诏安客家就和广东人团结在一起,相应地,他们的义山都被称为“广东暨汀州公冢”。①1828年广东帮群捐款买义山山地,名单首为潮州府,其次为新宁县、香山县,而后就是汀州府、惠州府、增城县、新会县、嘉应州、南海县,而后就是诏安县和顺德县、从化县、清远县、番禺县、大埔县。参见《捐题买公司山地碑》,[德]傅吾康、[美]陈铁凡编:《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,马来亚大学出版部,1985年,第689页。虽然1888年李丕耀主政槟榔屿福建公冢时开放给汀州府和诏安县的客家,但直至1939年被拒绝,两地的客家人一直向广汀公冢提出公冢用地的申请。[32]

闽南人在对外联合的基础上,内部也存在很明显的排斥和竞争。邱氏宗族的方言社群边界虽然是操闽南方言社群,但是泉州闽南话和漳州闽南话是有明显区别的,加之所供奉的地方神明又有明显的差异,所以来自漳州海澄三都的几大宗族自然而然地越走越近,逐渐排斥来自泉州(同安除外)的闽南社群。②漳州社群不排斥同安人,缘于清代同安县南部与海澄县三都相邻,互有通婚,关系紧密。此点为槟城张少宽先生提示,谨致谢忱。而在五大姓为代表的漳州社群之外,在槟榔屿的泉州南安、安溪、永春等籍贯社群,则建立了凤山社的祭祀组织,供奉广泽尊王。[33]广泽尊王是源于南安县的地方神明,可以想见在凤山社的社员中,南安人应该居于主导地位。

人数越少的社群,所接纳的社群边界就越大,在早期槟榔屿华人人数较少但闽南人居多数的情况下,邱氏宗族能接纳的社群边界,就是以闽南为代表的“福建”,这与19世纪末的吉隆坡福建社群人数很少、社群边界从一开始就是福建省的行政区划范围,大不相同。[34]

通过以上分析可以发现,邱氏首先是宗族的血缘认同,而后是“五大姓”的地域认同,在19世纪后期又增加了“三魁岭”和“海澄三都”的家乡认同,再外延是闽南认同。

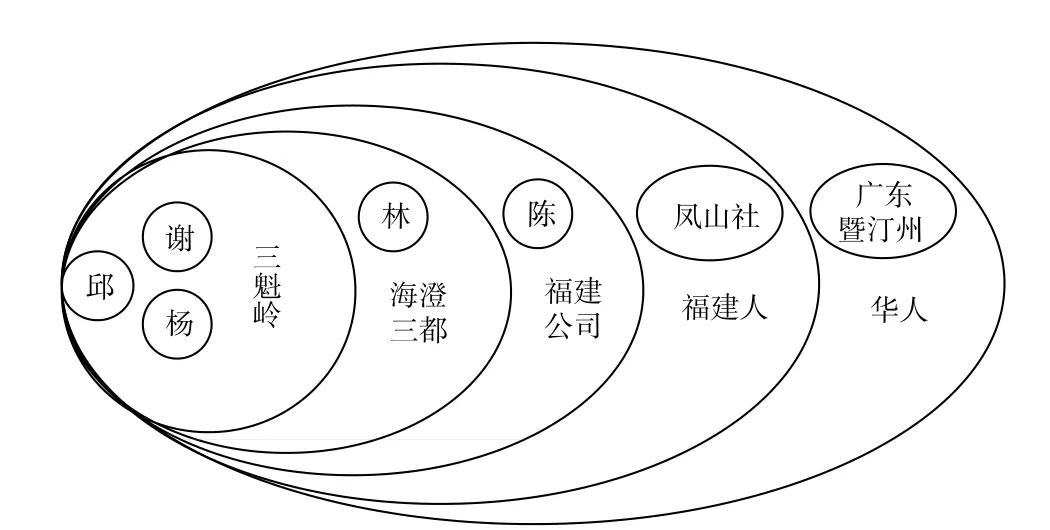

图1 19世纪邱氏宗族内部房派认同示意图

由图1我们可以发现邱氏宗族层层递进的认同准则,他们首先采取血缘宗族内部认同,门、屿、井、梧、松(榕)组成墩后派,海一、海二、海三、海四和海五组成海派,两派再和宅派、田派、岑派组成邱氏宗族。每个邱氏宗族成员,都会在宗族内部找到自己的房和派的位置,以此来与其他宗族成员辨别亲疏远近。但是对外,他们都是邱氏宗族成员。这是邱氏成员到槟榔屿以后,最先利用原乡的宗族观念产生的认同准则。

图2 19世纪邱氏宗族外部地缘认同示意图

人类学认为,人类有许多社会分群方式,如家族、国家、党派、阶级、性别、社团等。每一种社会结群,似乎都在资源竞争下设定边界以排除他人,并在状况改变时,以改变边界来造成群体认同变迁。[35]邱氏宗族成员就是对外按照地缘的远近,来划分不同的群体,建设不同范围的心理认同的地缘边界。如图2所示,邱氏面对林姓时,他和谢氏、杨氏都是三魁岭附近的同乡;面对主要来自同安县的陈氏时,邱氏和谢、杨、林都是来自海澄三都的同乡;面对安溪人、南安人和永春人等组成的凤山社时,邱氏和谢、杨、林、陈都是福建公司的;面对广东人和汀州人,邱氏和谢、杨、林、陈以及凤山社成员又都是福建人;①19世纪末,随着兴化人和福州人陆续下南洋,以及作为广东社群的客家人的崛起,“福建人”的概念逐渐扩展到福建省的行政区划,20世纪上半叶才重建福建省的社群意识,最终于1959年成立槟榔屿福建会馆。面对英国人、马来人等族群时,邱氏和谢、杨、林、陈、凤山社成员以及广东人和汀州人都是华人。当然这个层层递进的圈层的认同准则不仅适用于邱氏宗族成员,也基本适用于其他闽南宗族和方言社群。每个人都会有自己的可以伸缩的地缘边界的心理认同,事实上这种认同往往会突破方言界域。因此,在认识马来亚地区早期华人社群形塑的过程时,“方言群”和“帮”虽然是非常重要的一个分析范式,但也要看到,以籍贯为标识的地缘认同,是随着面对人群的不同动态而伸缩的,并非静态停止的。只不过,在何时何地何种情境采取何种认同范围,每个人都不一样。

四、结语

社会学认为,越受到外来的威胁,越是想起群体,个体相结合就越明显,越强烈,越密切,因此,种种情况都会促使团结一致,同仇敌忾,共同发挥作用。[36]各不相同的宗族组织,反映的是下南洋的漳州人在槟榔屿纷繁复杂的社会环境里,面对地域内部竞争时所寻求血缘组织庇护的愿望。而中国华南沿海的原乡,就是槟榔屿第一代华人心目中的生活文化空间。由于邱氏宗族人数众多,在积累了一定的经济实力之后,他们就利用原乡的血缘关系,在遥远的槟榔屿进行了宗族组织的建构。在龙山堂建立、族谱重修以后,就完成了槟榔屿邱氏族人在第二代、第三代之后宗族观念的再次强化。虽然同治之后未再重修族谱,但进入20世纪,槟城龙山堂与中国原乡新江邱氏宗族一直保持着联系。无论是1874年、1917年两次重修正顺宫,还是中华人民共和国成立后的重修,都是在槟城龙山堂的资金支持下才得以实现的。

以五大姓为代表的闽南宗族大多经历了相似的阶段,但由于内部结构的不同,也各有特色。如谢氏、林氏和邱氏一样都来自海澄三都,在原乡各自都是单一宗族,在槟榔屿进行了和邱氏类似的建构。而杨氏和陈氏宗族由来自不同区域的同姓氏组合起来。最后杨氏排除三都以外的同姓,成为单一血缘的宗族组织。虽然马来西亚各地华人未必都有条件像槟榔屿的闽南人一样复制原乡的宗族组织,但无论是单一血缘的邱、谢、林宗族,还是联宗的杨氏宗族,抑或是拟制血亲的陈氏宗族,都把宗族组织作为自身在槟榔屿安身立命的庇护之所,都是当地华人寻求组织庇护的一种心理实践。槟榔屿如此,其他地方亦如此。因此,考察马来西亚华人移民社会的形塑途径,宗族组织也是重要的内容之一。1957年马来亚独立以后,来自中国一个地域的单姓血缘宗族组织建立的比较少,但这种跨越地域和方言的宗亲会却很多,①异姓的联宗组织,比如刘关张赵古城会等;虚拟共同始祖的异姓联宗组织,比如郑潘池联宗会、辛柯蔡宗祠、庄严同宗会、徐余涂佘同宗会,等等。这个现象值得学界加以关注。

[注释]

[1][日]今堀诚二著、刘果因译:《马来亚华侨社会》,槟城嘉应会馆扩建委员会,1974年。

[2]麦留芳:《方言群认同:早期星马华人的分类法则》,台湾“中央研究院”民族研究所专刊乙种第十四号,1985年。

[3][新加坡]陈育崧、陈荆和:《新加坡华文碑铭集录》,香港中文大学出版社,1972年。

[4][新加坡]黄贤强:《客籍领事与槟城华人社会》,《亚洲文化》1997年第21期;《跨域史学:近代中国与南洋华人研究的新视野》,厦门大学出版社,2008年;《客籍领事梁碧如与槟城华人社会的帮权政冶》,徐正光主编:《历史与社会经济》,台湾“中央研究院”民族学研究所,2000年;《清末槟城副领事戴欣然与南洋华人方言群社会》,《华侨华人历史研究》2004年第3期。 [马来西亚]张少宽(Teoh Shiaw Kuan):《槟榔屿华人史话》,燧人氏事业有限公司,2002年;《槟榔屿华人史话续编》,南洋田野研究室,2003年。[马来西亚]张晓威(Chong Siou Wei):《十九世纪槟榔屿华人方言群社会与帮权政治》,《海洋文化学刊》(台北)2007年第3期。吴龙云(Goh Leng Hoon):《遭遇帮群:槟城华人社会的跨帮组织研究》,新加坡国立大学中文系、八方文化创作室,2009年。高丽珍:《马来西亚槟城华人地方社会的形成与发展》,台湾师范大学,2010年博士学位论文;等等。

[5]J.D.Vaughan,The manners and customs of the Chinese of the Straits Settlements, Singapore:Oxford University Press,1854,pp.76-89.

[6][澳大利亚]颜清湟著、粟明鲜等译:《新马华人社会史》,中国华侨出版公司,1991年。[马来西亚]陈爱梅(Tan Ai Boay):《马来西亚福佬人和客家人关系探析:以槟城美湖水长义山为考察中心》,《全球客家研究》(新竹)2017年第9期;曾玲:《越洋再建家园:新加坡华人社会文化研究》,江西高校出版社,2003年,第30~59页。

[7][马来西亚]朱志强(Choo Chee Keong)、陈耀威(Tan YeowWooi):《槟城龙山堂邱公司:历史与建筑》,槟城龙山堂邱公司,2003年;[马来西亚]陈剑虹(Tan Kim Hong):《槟城福建公司》,槟城福建公司,2014年;Wong Yee Tuan ,Penang Chinese Commerce in the 19th Century: The Rise and Fall of the Big Five, Singapore:ISEAS-YusofIshak Institute,2015。该书原为其澳洲国立大学博士学位论文,已经被翻译为中文出版,即[马来西亚]黄裕端著、陈耀宗译:《19世纪槟城华商五大姓的崛起与没落》,社会科学文献出版社,2016年;刘朝晖:《超越乡土社会:一个侨乡村落的历史文化与社会结构》,民族出版社,2005年。

[8][马来西亚]黄文斌编著:《马六甲三宝山墓碑集录》,马来西亚华社研究中心,2013年,第111页。

[9][12][13][15][18][23]《新江邱曾氏族谱(续编)》,厦门海沧新垵诒榖堂华侨理事会,2014年,第46、734、725、786、198、366 页。

[10]《创建广福宫捐金碑记》,[德]傅吾康、[美]陈铁凡编:《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,马来亚大学出版部,1985年,第526页。

[11]《重建广福宫碑记》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第532页。

[14] [马来西亚]张少宽:《广福宫的研究(1800—1862)》,见张少宽:《槟榔屿华人史话(续编)》,槟城南洋田野研究室,2003年,第128页。

[16] 《文山堂建立公项碑》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第858页。

[17] [马来西亚]黄裕端著、陈耀宗译:《19世纪槟城华商五大姓的崛起与没落》,社会科学文献出版社,2016年,第35页。

[19] 《龙山堂碑》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第856页。

[20] 《重修龙山堂邱公司碑记》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第864页。

[21] 邱炜萲:《重修龙山堂碑记》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第862页。

[22] 饶伟新主编:《族谱研究》(第1辑),社会科学文献出版社,2013年,第16页。

[24] (清)佚名:《槟榔屿纪略》,转引自(清)力钧辑:《槟榔屿志略》卷四,聂德宁点校,载(清)力钧:《清代御医力钧文集》,陈可冀编,国家图书馆出版社,2016年,第304页。

[25] [澳大利亚]颜清湟著、粟明鲜等译:《新马华人社会史》,中国华侨出版公司,1991年,第38~39页。

[26] 费孝通:《乡土中国》,生活·读书·新知三联书店,1985年,第21~29页。

[27] 刘朝晖:《超越乡土社会:一个侨乡村落的历史文化与社会结构》,民族出版社,2005年,第128页。

[28] Yen Ching-Hwang,“Early Chinese Clan Organizations in Singapore and Malaya,1819—1911”,Journal of Southeast Asian Studies,1981,12(1):62-92;[澳大利亚]颜清湟:《从历史的角度看新马宗亲会的发展和前途》,《亚洲文化》1991年第25期,第59~64页。

[29] 刘朝晖:《超越乡土社会:一个侨乡村落的历史文化与社会结构》,民族出版社,2005年,第129页;陈景峰:《槟城三都联络局及漳州会馆文献》,张禹东、庄国土主编:《华侨华人文献学刊》第一辑,社会科学文献出版社,2015年,第268页。

[30] 《重增义冢碑记》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第713页。

[31](清)周凯:《厦门志》卷一五《风俗记》,道光十九年(1839)刻本,国家图书馆藏。

[32] [马来西亚]郑永美:《槟城广东第一公冢简史(1795)》,[马来西亚]范立言主编:《马来西亚华人义山资料汇编》,马来西亚中华大会堂总会(华总),2000年,第4页。

[33] 《广泽尊王碑》,《马来西亚华文铭刻萃编》第一卷,第565页。

[34] 宋燕鹏、潘碧华:《20世纪30年代吉隆坡福建人的籍贯分布—以吉隆坡福建义山收据为中心的考察》,《南洋问题研究》2014年第3期;宋燕鹏、潘碧丝:《生命回归:东南亚华人籍贯与乡土认同演变—以吉隆坡福建义山墓碑资料为考察中心》,《哲学与文化》(台北)2017年第5期。

[35] 王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,允晨文化实业股份公司,1997年,第41页。

[36] [德]斐迪南·滕尼斯著、林荣远译:《共同体与社会》,商务印书馆,1999年,第60页。