刀刻斧凿尽显风流千年大篆跃然石鼓镇国之宝石鼓探秘

丁 孟

故宫博物院器物部研究馆员

二〇一七年底,《国家宝藏》栏目介绍了故宫博物院的三件珍宝:《千里江山图》、各种釉彩大瓶、石鼓。相比来说,石鼓的外表貌不惊人,体积庞大,显得异常粗笨,但其上所刻文字可称篆书之祖,亦是现行楷书的嫡祖,对后世影响极为深远,其文化内涵非一般文物所能媲美。石鼓虽经历诸多坎坷,但仍相对完好地保存至今。它代表的,

就是传承几千年从未中断的中华文脉,值得炎黄子孙骄傲和自豪。

从这点来说,石鼓,当之无愧为国之珍宝。

宝鸡,周、秦王朝从这里发祥崛起。周代的礼制、秦国的法度,先秦文化成为中华文明的基石。历史给这方热土以丰厚的馈赠,几千年来出土的数万件国宝,均可称国之重器,陈仓石鼓便是其中之一。

文脉悠远的陈仓宝鸡,流淌了千年的渭河穿城而过。河之南有石鼓山,河之北有陵园。山陵之上,均建有寺庙——石鼓山上有石鼓寺,陵园之上有金台观。

这些寺庙,历史上都先后供奉过石鼓。时至今日,金台观、石鼓山上的石鼓阁均辟有「陈仓石鼓」展厅,石鼓的复制件珍藏其中。

为什么这十块貌不惊人的石礅子,受到人们如此的重视,历朝历代都视其为珍宝,深藏于宫殿之中呢?

让我们拂去历史的尘埃,对国宝石鼓作更深入的了解和探秘。

石鼓的价值与地位

唐代贞观初年,人们在渭河南岸的草丛中无意发现了这十个石礅子。好奇的人们清洗掉石礅上的泥土,惊奇地发现石头上刻有文字。于是人们认为这是天赐神物,加以供奉。

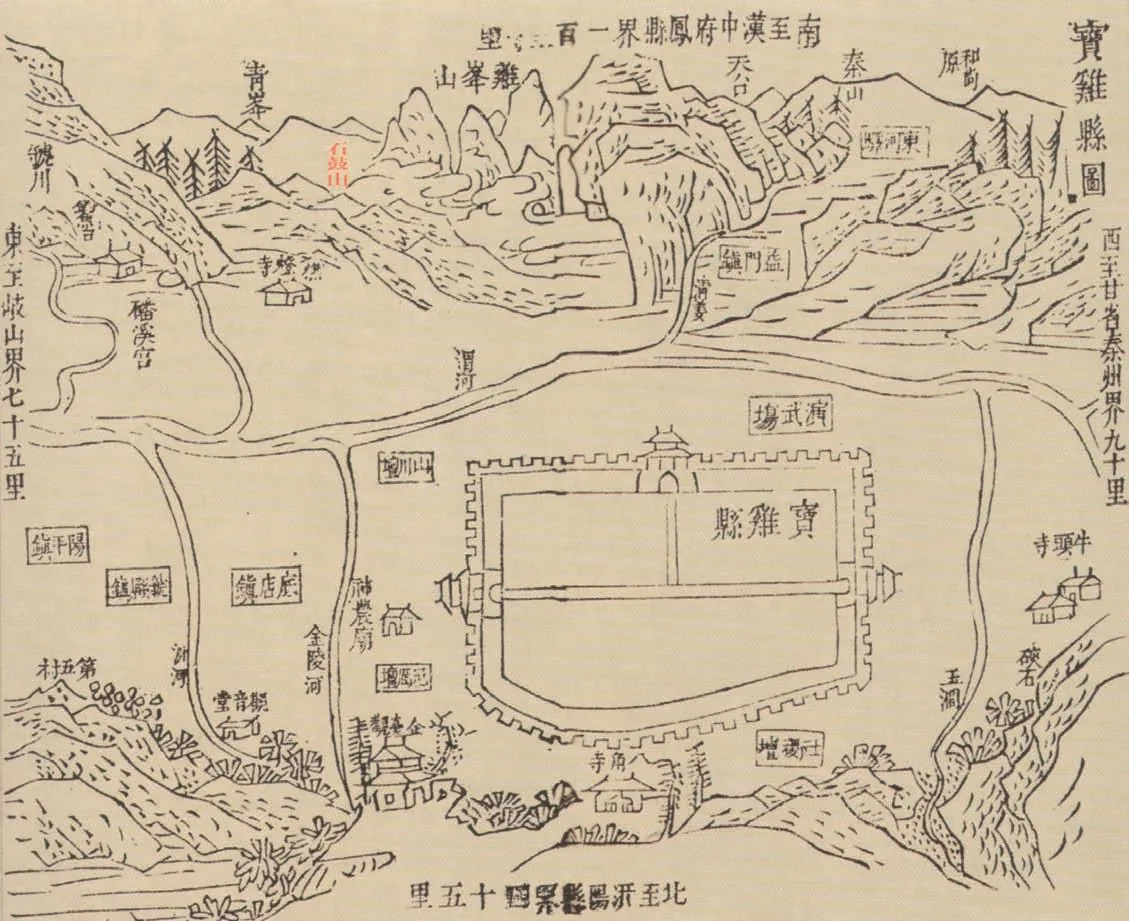

《重修凤翔府志》中所绘“宝鸡县图”

石鼓山

战国 “乍原”石鼓及拓片故宫博物院藏

应该说,先贤们对石鼓上所刻文字的认识是独具慧眼的。经历代专家学者研究考证,石鼓文字是秦始皇统一中国文字的母体,是现行楷书的嫡祖。石鼓是研究中国汉字形体演变和石刻文化的珍贵实物,是研究我国文字史、文学史、考古史、金石书法艺术史、社会发展史和周、秦时期政治、经济、文化、社会生活以及先秦时期地域风物的重要史料,其在中国文字史、文学史、考古史、金石书法艺术史、社会发展史上的地位是非常重要的。如今,许多古文字都已消亡,而中国两千多年前的石鼓文字仍不过时,有规律可循,如「車」石上的「車既工」、「馬既同」的「車」字、「既」字、「工」字、「馬」字、「同」字,我们现在还在用。中国传统文化几千年来持续发展,从未中断,值得我们骄傲和自豪。

石鼓文在人类社会发展史上的地位之重要,不仅在于它的内容,更在于它的表现形式。历代书法家无不崇尚它的书体。唐代虞世南、褚遂良、欧阳询等都拓字临摹,对其书法推崇备至。张怀瓘谓石鼓文书法:「仓颉之嗣,小篆之祖;以名称书,遗迹石鼓。」杜甫则称「字体变化如浮云,大小二篆生八分」。韦应物作《石鼓歌》,言其「忽开满卷不可识,晾潜动蛰走云去……」用动物惊蛰苏醒来形容石鼓文,可谓匠心独具。元代潘迪认为石鼓文「其字画高古,非秦汉以下所及,而习篆籀者,不可不宗也」。清代康有为则说:「石鼓文实为中国碑帖之第一文物,亦书画家第一法则。」可见,石鼓文对后代的书法艺术产生了多么深远的影响。

石鼓就地取材,天然成趣。石鼓文更是石刻艺术的典范,开我国以石为文之先河。

曲折离奇的流传历史

八〇六年,韩愈上书朝廷,请求将石鼓移到太学府珍藏保护,但没能如愿。直到八一八年,郑余庆任凤翔尹,才将石鼓移到凤翔府的孔庙。五代之乱,石鼓散失,凤翔知府司马池根据前朝资料多方探查,终于将其找到,但美中不足的是,被找回的石鼓只有九个

一〇五二年,即北宋皇祐四年,向传师知凤翔,他找到了「乍原」石鼓,可惜上部已被乡民削去,刳作臼形用来舂米,文字只剩下半部四行。宋代诗人梅圣俞有诗为证:「传至我朝一鼓亡,九鼓缺剥文失行。近人偶见安碓床,亡鼓作臼刳中央。心喜遗篆犹在旁,以臼易白庸何伤?以石补空恐舂梁,神物会合居一方。」可惜好景不长,一一二五年「靖康之变」,徽钦二宗被金兵俘获。石鼓先是被近人北运到燕京,到一二三四年(即南宋端平元年)元军攻破燕京,石鼓被遗弃荒野。当时的国子祭酒虞集看到石鼓遭此厄运,十分痛心,就将其妥善移存至大都孔庙。自此直至民国时期,石鼓就一直保存在孔庙内。石鼓存放在这里,一般人是不容易见到的。

一八七二年,英国著名速写画家、战地记者威廉·辛普森被《伦敦新闻画报》紧急派到北京,报道十月十六日同治皇帝的婚礼。威廉·辛普森在中国的一年多时间里,以流畅的文笔、图文并茂的形式系列报道中国传统文化,刊登在《伦敦新闻画报》上。他以《把经典刻在石头上更加安全》为题,对石鼓作了这样的描述:

孔庙收藏的那些又圆又黑的石鼓上的铭文是中国最古老的文字记载之一。它们被铭刻的年代约在公元前八百年。总共有十个石鼓,被放置在寺庙内一个大门外面的显著地位,其中有五个摆在大门的左边,而另外五个放在大门的右边。在其中五个石鼓当中,有一个曾被用作喂牲口的盆子,并为此目的而从上面凿掉了一部分石头。一般认为它们属于周文王的时代。

古时候的人们十分珍视这些石鼓,当宫廷迁移时,人们会将这些石鼓从一国的首都带到另一国的首都;并且为它们制作了大小一样的复制品。这样,一旦石鼓出事,人们至少还能保留它们的形状和字体—— 因为石鼓上铭刻的字体跟现在仍在使用的字体大相径庭。

威廉·辛普森在文中提到「曾被用作喂牲口的盆子」,就是「乍原」石,他还画了画片速写。这幅画片证明,在清同治时期,十件石鼓原件确实存放在北京孔庙。他所说的「为它们制作了大小一样的复制品」也是事实,自清代以来,人们曾先后复制了至少四套石鼓,分别存放在北京孔庙、宝鸡金台观、杭州西泠印社、日本山梨县博物馆。

二十世纪三十年代,日本发动侵略中国的战争,石鼓又一次面临着长途迁

徙的命运。原藏于孔庙的石鼓,随故宫第四批文物一起运往上海。马衡在《跋北宋石鼓文》、那志良在《典守故宫七十年》中对此均有详细记载。在经历了南迁、西迁、东返、北归的迁徙之后,一九五八年,十件石鼓终于得以入藏故宫博物院。

流传于世的石鼓文拓本

自唐代以来,为了使石鼓文字流传于世,历朝历代的有识之士先后对刻石文字进行了墨拓、摹刻、影印和摹写,于是便有了原石拓本、摹刻本、剪拓本、影印本、摹写本等各种版本近百种。一般而言,时代愈早的拓本保存的字数越多,也更为珍贵。

目前,我们能见到的最古、最早、最好、最有影响的拓本,是明代安国所藏的「先锋本」、「中权本」、「后劲本」,简称「安国三拓」,现藏日本三井文库三井纪念美术馆。清末吴昌硕精研石鼓文,惜当时无缘结识石鼓原件,郭沫若当年也仅见过照片。我们从鲁迅先生的日记中得知,他于一九一二年的六月二十五日见到过石鼓原件,并买到了元代潘迪《石鼓文音训》拓片。

故宫博物院现藏有孙克弘旧藏的明代拓本。此拓本浓墨精拓,麻纸挖镶裱。拓本有翁方纲、吴云、蔡文陛等跋十六段,钤「翁方纲尝观」、「吴云平斋曾读过」、「王广之印」、「黄菏汀四十七岁后所得」等收藏印一百三十方。拓本每鼓前有红色标号字体,据翁方纲跋为孙克弘书。拓本有附本二:一为《石鼓文音训》拓本,二为《周伯琦临石鼓文》墨迹,经唐兰、马子云先生审定,为明初所拓。

石鼓文的年代问题

由于十件石鼓属于稀世珍宝,故历朝历代的文人雅士、专家学者,或诵其篇章、刊之国谱,或探其年代、考其形制,或识其文字、摹其字体,或译其文意、解其疑惑,著书立说者达三百余人,诗词歌赋论著约七百多篇部。国内最早记载著录石鼓文的史书,有刘昭的《石鼓山说》、李吉甫的《石鼓文》。最早歌咏纪赞石鼓的作品,有杜甫的《李潮八分小篆歌》、韩愈的《石鼓歌》。最早研究石鼓的代表著作,包括张怀瓘的《石鼓散论》、褚遂良《石鼓文散论》。最早、最具影响力的介绍明安国所藏石鼓文拓本的著作是郭沫若的《石鼓文研究》。有关石鼓的考论中最有影响的是唐兰的《石鼓年代考》。

战国 “ ”石鼓及拓片故宫博物院藏

北京孔庙中收贮的乾隆时期复制的石鼓

在我国珍藏的一级文物中,唯有石鼓的歌咏者最多,研究者最众。这些诗词歌赋赋予了石鼓以新的生命。当我们吟咏韩愈因见到张籍请他赏玩的石鼓文拓本而诗兴大发所作的《石鼓歌》,以及苏轼「韩公好古生已迟,我今况又百年后。强寻偏旁推点画,时得一二遗八九」(苏轼《石鼓歌》)的感慨,无疑会心旷神怡,获得美的享受和富有人生哲理的启迪。

历代学者对于石鼓文的解读,改变了石鼓字难认、句难读、意难懂的状况,使其走入普通百姓的社会文化生活之中,成为人类社会文明进步的精神载体。

石鼓文的年代问题一直是研究者关注的重点。唐代诗人韦应物认为,石鼓是周文王之鼓,同是唐代诗人的李吉甫和书法家张怀瓘却分别在自己的著作

战国 石鼓(拓本,三十七页选二)明拓 每页纵二八·四厘米 横一五·五厘米故宫博物院藏孙克弘旧藏

《元和郡县图志》和《书断》中提及石鼓文系周宣王时史籀所作,宋代赵明诚、清代段玉裁都同意这种说法。

宋代的董逌、程大昌认为石鼓是周成王时期刻石,但翟耆年却对「周说」提出了异议,认为石鼓文「字画无三代纯古之气」,非史籀迹。郑樵首创「秦说」,认为石鼓是秦惠文王至秦始皇时期(前三三七年~前二二二年)的刻石。巩丰则认为是秦襄公至秦献公时期(前七七〇年~前三六二年)刻石。

据《金史·马定国传》记载,金代史学家马定国断言石鼓为南北朝时宇文周所刻。到了元代,潘迪作《石鼓文音训》集宋释之大成,他只对石鼓的刻成年代给出了一个上限,称「其字书高古,非秦汉以下所及」。

及至清代,武亿认为石鼓是汉代之作,《周石鼓文·金石三跋》以「鑾車」石有「趍趍 馬」句,《古文苑》释为「迂迂六马」,而汉制「天子驾六」,遂断石鼓文是汉代文物。而王闿运认为石鼓是晋代所刻。学者俞正燮和姚大荣分别在《答成君瓘书》与《石鼓文足证记》中认为石鼓是北魏太平真君七年(四四六年)刻石,所依据的是《魏书》「(太平真君七年二月)丙申,幸盩厔,诛叛民,……军次陈仓,诛散关氐害守将者,还幸雍城,田于岐山之阳」的记载,此事与石鼓文相合之处甚多。

《石鼓文》为秦刻石的论断始自宋人郑樵,他在《石鼓音序》中指出:「观此十篇,皆是秦篆。」自马衡先生的《石鼓文秦刻石考》发表以后,对于石鼓文为秦刻石这一论点人们再无异论。

王国维《观堂集林》「秦公簋跋」认为,秦公簋、虢季子白盘与石鼓文体势血脉相通,「盖一时所铸」。而虢盘乃西虢之物,《汉书·地理志》载「西虢在雍者也」,故秦公簋之时代「要必在德公徙雍之后」。古雍(秦国早期都城,位于今陕西省宝鸡市凤翔县境)与西虢(周朝诸侯国,位于今陕西省宝鸡市陈仓区东)壤土相接,其西去陈仓不甚远,石鼓亦「得以作于德公徙雍之后解之」。

石鼓文所记秦献公游猎路线示意图

马衡先生认为,石鼓是秦穆公霸西戎、周天子致贺时所作,刻于公元前六五七至六二一年间。震钧等则认为石鼓是秦文公时物,刻于公元前七六五至公元前七一六年间,记秦文公三年(前七六三年)以兵七百人东猎,以及秦文公四年至汧渭之汇(为秦人从甘肃天水向咸阳逐步东迁过程中所建的都邑)事。郭沫若先生更在《石鼓文研究》一文中断言石鼓是秦襄公八年(前七七〇年)立西畤(祭祀白帝的地方)时所刻。王辉先生力主秦景公刻石鼓说,认为从文字看,《石鼓文》与秦公簋的铭文字体极为接近,似出自一人手笔,当同为景公时代的书作。李仲操考订石鼓文为秦宣公四年(前六七二年)在陈仓北阪作密畤(祭祀青帝的地方)时所刻。戴君仁则主张石鼓文是秦德公元年(前六七七年)初建雍城时所刻。

曾任故宫博物院副院长的唐兰于一九五八年发表了《石鼓年代考》一文,从八个方面对石鼓进行了全面深入的考证:第一,从石刻的发展说,石鼓应该刻于战国中叶,和诅楚文秦始皇刻石相近;第二,从文学史的发展说,石鼓文与《诗经》三百篇(尤其是秦风)不是同时作品,其创作风格应在战国中期,和诅楚文接近;第三,从新语汇的应用来说,「」字的出现,「朕」字的消失,都晚于秦公簋铭文的创作,另外,「吾」作「」要略早于诅楚文,「迂」字的应用则应该在战国,「殹」字的使用也和诅楚文接近;第四,从字形的发展说,尤可证明石鼓文创作于战国时期,其中「四」字已经不作「亖」,说明其创作当在秦公簋铭文与《史籀篇》之后,属于籀文到小篆的过渡时期;第五,从书法的发展来说,石鼓文的写法要晚于秦公簋铭文而早于秦始皇刻石,也只能是战国时代;第六,从石鼓的发现地点来说,三畤原只包括吴阳武畤和上、下畤,与远在西县的西畤和在汧水西的鄜畤无关,所以襄公说、文公说都是不可靠的;第七,从石鼓文十篇的次序和内容分析,所记游猎的盛况也不会是在襄公、文公时代;第八,从地望上说,秦公的出游,由东到西,经过盩到「吴阳」,最后到鄜,可证秦公已不在汧、雍,而应该在灵公居阳城或献公迁栎阳之后。

通过以上八个方面分析,唐兰先生断定石鼓文是战国中叶的作品,具体是在秦公簋之后、诅楚文之前。接下来,唐先生通过考证认为石鼓文中「天子□来,嗣王始□ 」一句讲的是《史记》秦献公十一年周太史儋见献公的史实,故而认为石鼓的制作年代应在秦献公十一年(前三七四年),讲的是《史记》秦献公十一年中,周太史儋见献公的史实。

故宫石鼓馆在年代划分上采用了唐兰先生的这一观点。

足可称珍的石鼓

石鼓上的文字每石自成篇章,但又有一定的联系。从石鼓文的内容看,所记虽直接反映社会的史料不多,但石鼓的质地、形状,可以联系到当时的社会背景、生产状况、生活习惯,使我们对

当时的社会制度有一些间接的了解。

我国古代的文字材料虽然非常丰富,但纯用诗的语言刻铸而成的,迄今为止,只有石鼓文一种。其他即使有相当一部分是用韵文写成,但只能说是有韵的散文,还不能称作诗。十首石鼓诗是与《诗经》时代相近的史诗,具有较高的文学艺术性。它创作于「群雄逐鹿」的东周时期,是一组颂扬君主功业的「颂诗」,近于《诗经》的「雅、颂」之诗。石鼓诗用优美的诗句歌颂秦献公政治、外交上取得辉煌业绩的同时,从不同的侧面描写了秦国的战车良马、自然风光、汧渭游猎、生灵繁茂。因此,从文学角度来说,石鼓诗文显得弥足珍贵。郭沫若对此评价:「两千六七百年前古人所写所刻的诗遗留到现在,这样的例子在别的国家并不多见。它在诗的形式上每句是四言,遣词用韵,情调风格,都和《诗经》中先后时代的诗相吻合。」

愿石鼓能把观者带回逝去的年代,漫步在神奇的石鼓文诗境中,领略东周秦国的文化,解开大家心中的疑窦。希望大家能奋起智慧的翅膀,深入探索石鼓的奥秘,把石鼓文化研究工作推向新的水平。