变换学具融入学科教学,优化课程资源构建

◎ 赵 金 孙雨辰

小学自然学科的教学过程,就是引导学生主动参与并经历一系列有结构的科学活动的过程,引领学生在活动中乐于探索和动手,乐于表达与合作,乐于对问题做出解释,形成结论,从而获得科学知识。“三人行,必有我师焉”,在自然课堂的探究活动中,教师不只局限于讲台,而是秉承陶行知的“小先生”教育理念,让孩子们都成为“小先生”,用所学的知识去解决实际问题,利用学生之间的信息差,在养成“学以致用”好习惯的同时,发挥学生的主体作用和主观能动性,让学生主动参与到课堂探究活动中,从而使学生的个性得到充分发展。团队研学了《上海市小学自然学科教学基本要求(试验本)》(以下简称《教学基本要求》)后,认识到要使学生对外界事物有正确的认识和判断,用正确的方法来解决科学问题,就必须从小让科学方法渗透在他们的日常生活和课堂之中。日常生活中存在很多自然物,能否将自然物作为学具,将自然课堂变得更精彩,让学生更爱上自然课呢?在进行三年级第一学期的第三单元第1课时“昆虫”的教学中,团队做了初步的尝试。

一、互动体验的项目研修与核心问题确立

《教学基本要求》中要求学生“举例说明一些常见动物器官的功能,如昆虫的口器、鱼鳍、鸟类的翅膀等”。以昆虫为例,在我们周围常见有具有咀嚼功能的蚱蜢、具有扎破树干取食的刺吸式口器的蝉,还有具有虹吸式口器取食花蜜的蝴蝶。口器多样化适应不同的取食方式,足的倒钩、分节有助于动物的运动功能,而这些都是学生通过细致观察和触碰能感受到的。如何基于课程标准,引发学生从关注生物形态中发现动物关于习性的问题?怎样将自然物、自然环境融入学科教学活动设计,优化课程资源构建?我们通过“昆虫”一课的教学实践,以学为中心,关注学生认知过程,给予孩子们更多探究的乐趣,探讨、发现更多的问题。

二、基于学生问题优化“自然触碰”教育课程资源

小学生对动物尤其是昆虫有着天生的好奇和喜欢,但配套昆虫标本放在密封的标本盒内,学生只能隔着玻璃观察昆虫,很多细节观察不到,更满足不了学生的想摸一摸、碰一碰的需要。包埋式标本可以解决这个问题,但是物种很少,只有菜粉蝶和蜜蜂。在互动研修中,我们识别了校园环境中十几种常见的昆虫,如麻皮椿、蚱蜢、天牛,并与学生一同将其制成标本,以学科的问题为基础,以学生的问题为起点,以教师的问题为引导,进行三位一体的问题化学习研究,根据学生质疑的方向来设计追问、聚焦核心问题。鉴于此,我们制定了以下的教学目标。

(1)通过观察,能够说出生活中有哪些昆虫,学会基本的观察方法,感受科学学习的方法。

(2)通过亲自实验探究昆虫的形态特征,及时记录观察到的结果,知道昆虫的共同形态特征。

(3)通过探究昆虫特征,提高仔细观察、记录、合理推测等能力。

基于教学目标,团队设计了以下两个学习活动。

(1)活动一“质疑独角仙标本”:以一只展翅的独角仙标本为情境导入,你对它有什么发现或者疑问吗?独角仙具有独特的形态结构,可以促使学生进行自主提问。

(2)活动二“探究昆虫特征”:分组的8类昆虫标本来源于学生生活中的真实环境,它们有不一样的口器,例如带着针状口器的蝉和麻皮蝽,带着吸管的蝴蝶;善于飞行的有2片超薄翅膀的蜻蜓;以及头、胸、腹的结构明显的胡蜂和有着超长触角的天牛……学生从观察到记录,从质疑到交流,从记录问题到形成自然笔记的过程中收获快乐。

本节课优化课程资源,提供有结构的标本让学生有很好的体验和感受,学生发现探究的昆虫到底有哪些共同特征,在这一过程中教师注重学生在学习中的主体地位,启发引导他们动口、动手、动脑,亲身经历科学发现的全过程,有利于学生科学思想、方法、态度的养成。最后总结得出:昆虫的形态特征与其生活习性相适应。

三、基于校内资源展开教学实践

(一)互动体验激发学习兴趣

兴趣课中,教师和学生寻找校园里到底有多少种果树,一起走在美丽的校园中,突然一只拍着好看翅膀的蝴蝶从大家头顶飞过,在大吴风草的黄色花瓣上停留了片刻。

生:老师,快看,好漂亮的蝴蝶,你知道它叫什么名字吗?

师:那么你有没有看清它的颜色或者长相呢?

生:嗯,好像是黑色里面带蓝色的圆点。

师:你们除了对它的名字有疑问,还有其他的疑问吗?能根据观察到的特征信息和推测查查看有什么特别发现吗?

几天之后,有个学生告诉教师,原来漂亮的黑蝴蝶叫樟青凤蝶,还知道了它的嘴叫口器,会卷起来,当它是毛毛虫的时候喜欢吃樟树和橘树的叶子。接着学生对如何处理捡到的樟青凤蝶尸体产生了兴趣,于是教师和学生用水晶滴胶共同完成制作了樟青凤蝶的标本。接下来的日子里,每天清晨的办公室门口总有几个孩子等在那里给教师各种虫子的尸体,或是等在那里告诉教师他们的精彩发现。互动体验激发了师生浓厚的探究乐趣。

(二)细致观察,展开核心问题思考

师:今天我们将分为8个小队,每个小队都将拿到4—5个昆虫标本,选择你拿到的昆虫标本命名自己的小组,比如可以叫蝴蝶队,小队的任务是观察记录你对它们有哪些发现和疑问。

蝴蝶队 :我们观察到蝴蝶有头、胸、腹三段,我们的疑问是它的翅膀上为什么有斑点?还有它们的身上为什么会有很多粉?它的嘴为什么像个轮胎?……

师:蝴蝶队观察得真仔细,谁能来回答他们小队的问题吗?

生:我知道蝴蝶的嘴像吸管一样,为什么我们会将昆虫的嘴称为口器?

师:这是个好问题,科学家把昆虫的嘴都叫作口器,思考一下,不同口器会与什么有关呢?

生:蝴蝶要想吃到花粉,口器就一定要很长很长,可以吸取到花蕊内部的花蜜。

师:对啊,下面请观看一段小视频……原来蝴蝶的口器长得像我们的圣诞小口哨。

……

蜻蜓队:我们蜻蜓队也同样观察到一模一样的结果,哦,原来昆虫长这样啊,那么蜻蜓的眼睛为什么那么大呢?它的翅膀为什么是透明的,像一个个格子一样?

师:你们小队问得可真仔细,首先想想蜻蜓的眼睛跟什么有关?

生:我猜测跟天敌有关,它怕被吃掉。

生:我知道蜻蜓的眼睛叫做复眼,它其实有很多小眼睛,能够看到360度范围景物,应该是为了在飞行中吃到更多的食物,所以眼睛进化了。

师:真棒!每个小队都有很多问题,根据你们的记录,原来昆虫主要的形态结构(如口器、眼睛、足等)与它们的生活习性(如食性、栖息地、运动方式等)是相关的。

记录是探究活动最重要的环节,引导学生观察3—4种昆虫琥珀的形态结构并进行对比。教师可以先让学生通过观察带来的常见的各种昆虫,如麻皮椿、樟青凤碟、天牛、蝉等的形态结构,培养学生养成细致观察的习惯,然后讨论、收集数据,归纳出昆虫的特征,并且把经过深度观察得到的结果记录在学习任务单上。在真正观察前,还可以让学生谈谈自己生活中见过的昆虫及其特征,对应哪些生活习性,以培养学生善于做出各种假设的能力。学生亲身参与科学活动的过程,获取事实证据,来检验自己的预测是学习科学最有效的方法。接着让学生将自己观察到的某个昆虫的细节如翅膀、眼睛、口器等画出来,从而明确昆虫的形态特征与生活习性。

(三)从学生的问题引出形态与习性的关联

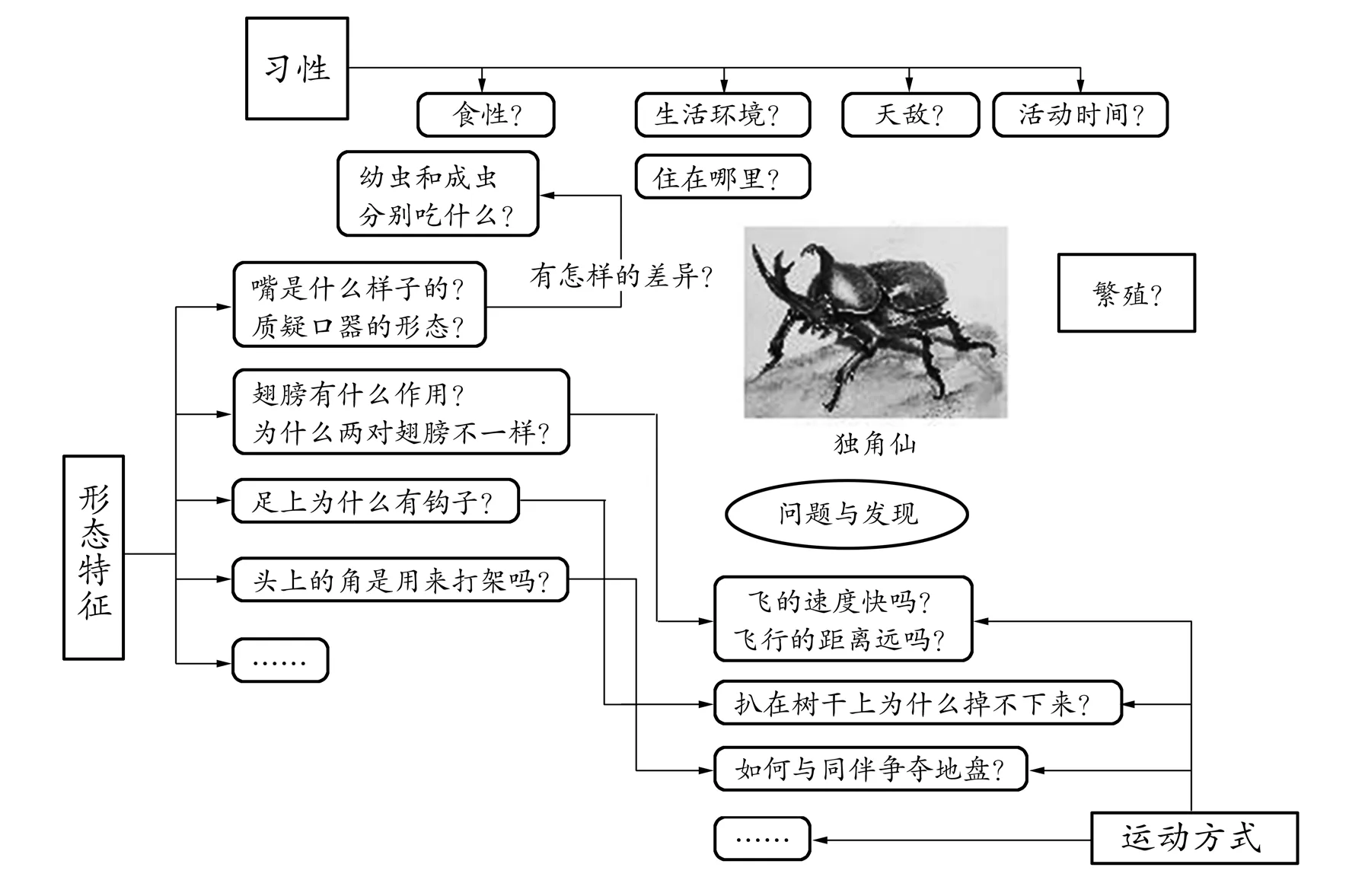

独角仙因其独特的犄角而得名,因此当一只威武的独角仙成虫展翅标本展现在学生面前,学生的疑问自然更多指向形态结构。“角有什么用?”“是不是用来打斗的?”“两对翅膀为什么不一样?”“有什么作用?”“有没有毒?”“生活在哪里?”“吃些什么?”“会不会咬人?”当借助实物投影放大数倍观察后还会质疑“足上为什么有倒钩?”“口器或嘴是什么样的?”“独角仙会飞吗?”“独角仙在哪里可以被发现?”当给予学生们充分质疑的时间后,这些问题会很自然地形成关联,呈现如图1所示。

关联a:“角有什么用?”与“是不是用来打斗的?”

独特的犄角令这个大家伙的甲虫得名,而关于独角仙犄角的用途则有不同的推测。

图1 关于“独角仙”引出的问题与发现示意图

关联b:“口器或嘴是什么样的?”与“吃些什么?”

幼虫吃的是腐烂的植物枝干,成虫吃的是树汁或果实,因此其嘴都是用来咬,而幼虫的嘴更像两把舞动的刀片,引导学生用手来模拟或借助自制口器模拟道具,令学生对口器与食物间的关联更清晰。而食物的明晰,对“独角仙在哪里可以被发现?”的问题也有了解答方向。

关联c :“两对翅膀为什么不一样?”与“独角仙会飞吗?”

独角仙的展翅标本可以很明显地看见两对翅膀,一对翅膀薄、软、稍大、可以折叠,一对翅膀厚、硬、稍小,通过细致观察,其功能可以推测得知,翅膀基本功能是飞,但“太胖”自然不善于飞翔,而硬硬的铠甲的功能就不言而喻了。对“翅膀形态特征的质疑”与“运动方式的质疑”之间的关联,可以通过观察、推测、论证获得答案。同时也帮助构建起对天牛、金龟之类的昆虫的形态特征的思考。

关联d:“足上为什么有倒钩?”与“独角仙在哪里可以被发现?”

独角仙的足上分节,而且有很明显的倒钩,在学生细致观察时,从开始的惊讶到恍然大悟,“哦,原来足上的钩子为了勾住树干呀!”相信会对倒钩的结构、用途产生进一步的思考,那些有从树干上拿下蝉蜕或捉过小甲虫经历的孩子们的感触会更深。

四、优化课程资源中的总结与收获

(一)走进大自然,“捕捉”丰富的课程资源

陶行知先生说:“从生活与教育的关系上说,是生活决定教育。”教育的根本意义是生活的变化。教育是为了生活,离开了生活的改进,教育就失去了意义。“生活即教育”,教育的内容极其丰富。这就是要求教育要从课堂和书本走出来,要关注社会生活。

本案例中,首先是学生在校园中发现蝴蝶,并将其做成标本观察,之后他们开始留意到现实生活中昆虫的数量其实很多,校园中、社区里、马路边有无处不在的蝴蝶、麻皮蝽、蜜蜂、苍蝇等。好奇心引导学生开始用眼睛去看,用鼻子去闻,用手去摸等方法进行有序观察,并且通过观察了解昆虫特征,并主动到图书馆查询了解昆虫的结构、生活习性和生存环境。教师利用收集到的昆虫资源带着孩子们一起动手做自然物琥珀。孩子们有了自己亲手做的标本,加深了对昆虫的认识。利用自制的自然物琥珀标本,不仅可以近距离地观察各种昆虫的翅膀、口器,还不会受到时间、季节、种类、数量的限制,这极大地调动了学生的积极性。优化后的课程资源能作为有效评价机制来激励学生学习自然课程,可谓事半功倍。

(二)争当小先生,分享“碰撞”出的精彩发现

本案例的后续影响尤为显著,在后续的低年级自然课堂探究学习过程中,低年级小学生对昆虫的认知并不明确,比如蜘蛛、蜗牛、鼠妇等动物在有的学生眼中也是昆虫。通过利用制作好的昆虫琥珀让学生亲历观察、比较、记录等活动,帮助学生进一步了解具有哪些主要形态特征的动物称为昆虫。而学生在亲历探究过程时将获得的发现和现象记录下来,接着几个小队分别以“小先生”的身份将小组学习的结果分享给大家。各个小队在分享所得的过程中,蝴蝶队观察到蝴蝶没有胸;而别的小队通过对蜻蜓、蜜蜂、竹象等昆虫的观察描述,最终发现原来蝴蝶是有胸的,它也是昆虫,接着通过观察昆虫其他部位,比如翅膀、足等特征,学生们重新对所有昆虫的结构有了新的认知,最终发现原来所有昆虫都具有这些明显相同的形态特征。

图2为低年级学生辨认昆虫共同形态特征时的记录,以蜻蜓为例。

图2 低年级学生的蜻蜓辨认记录

五、丰富课程资源建构问题系统

在“自然触碰”研修项目系列6中,我们努力优化课程资源,选择生活中常见的、易于观察、真实的昆虫标本作为学具,使课堂内外有机融合,学生的求知欲更强。学生在自主观察昆虫标本的过程中产生了各种疑问,教师通过环环相扣的追问令问题更具有指向性,学生自然而然会去思考:昆虫为何有这样的形态特征?和生活环境有关吗?和吃的食物有关吗?和运动方式有联系吗?在教师的追问下问题解决越来越具体,问题解决也更有指向性,推动学生建构起形态与结构的关联。学生经历了这样的学习过程后,逐步地自己追问、同伴间追问的意识会越来越浓。教师和孩子们都在发现问题中解决问题,都是不一样的学习者。发现细节,疑问不断,追问引领,指向核心。从系列问题到问题系统,从问题解决到问题之间相互关联,实现形态结构与习性间的有效迁移与知识的整体建构。