行动导向协同创新的自动化人才专业培养模式探索

李占英 宋占魁 王心哲 董 杰

大连工业大学信息科学与工程学院 辽宁大连 116034

创新可以推动一个国家和民族向前发展,是推动整个人类社会向前发展的重要力量。“十三五”时期,面对全球新一轮的科技革命与产业变革的重大机遇和挑战,面对经济发展新常态下的趋势变化和特点,高等院校必须深化人才培养模式改革,加快实施创新驱动发展,构建有效的培养体系与支撑环境,最终实现与社会协同创新的转换[1]。

根据自动化专业人才特点和社会对自动化等工科专业的人才需求[2],以协同创新为指导,以行动导向为引导,以深度校企产研融合为平台,深化高等工程教育改革,构建行动导向、产教融合、协同创新的自动化等工科专业的应用创新型工程人才的培养体系,以促进人类生命个体健康成长,实现生命个体由自然人向社会人的高度转化为教育目的,教育者必须以引导学习者成人为务、以发展人性、培养人格、改善人生为目的,要面向教育对象,针对自己的教育对象进行改革,不能照搬,应以身作则,行动导向,打破传统的以课堂教学为主的培养方案,改革课程体系,加强师资队伍建设,加强与企业的合作,产教融合,协同创新,实现毕业与就业“零距离”,满足社会对人才的需求。因此,制订出一套可行的行动导向、产教融合、协同创新的工程专业人才培养模式对于专业的发展和人才的培养具有重要意义。

1 行动导向协同创新人才培养模式构建

从自动化专业培养体系进行全方位的改革入手,人才培养模式上尊重学生个性化成长规律与个体需求,结合社会需求,以实际应用为背景,以工程技术为主线,以行动导向、产教融合、协同创新理念为核心,制订以创新行动导向、产教融合、能力循序渐进、协同创新的培养方案,对课程体系及内容进行改革与创新,打破传统的三段式课程体系,以实际工程项目的整合与分解为线,将专业基础课与专业课进行科学、协同整合,突出技术应用、创新能力培养,强化解决工程现场实际问题的能力,深度校企合作,实现行动导向、产教融合、协同创新紧密结合。以受教育本体“学生”的多元化发展和需求为主体,多方面、多角度进行人才培养方案的设计,实现N位一体齐发展的人才培养模式。这里的“一体”是指以学生的能力培养和专业根据技术发展而设计的工程项目为一体,“N位”一方面指学生个体的多元化发展,另一方面将工程项目分解成N个模块到学习的各个阶段,从而构建多样化、多元化、立体化的教学资源平台,为学生提供多元化的教育教学服务,以注重学生个性化的发展和多元化的培养,进而激发大众的创业精神和创新基因。

2 行动导向产教融合

行动导向教学是在德国职教届很流行的一种教学理论,它注重学习的实践性、操作性,注重培养学生专业能力、方法能力和社会能力,发挥教师在教学中作为设计者、组织者、咨询者、指导者的作用[3]。行动导向教学法是一种开放式的教学方法,用学生感兴趣的事情激发其学习兴趣。在我国行动导向教学一般都在某些课程上进行实践,教育资源的不平均,不利于学生对专业的整体把握[4,5]。通过改变单一课程的行动导向教学,建立课程群的行动导向教学模式,用项目贯串,实现专业课程群的有机联系,做到逐步认识再认识的教学模式,使学生亲自体验工程师的工作历程,适应社会打好基础。针对教育个体的不同,教师应作为学生的导师,关注学生的兴趣和特长,以行动引导学生:在学习理论知识的过程中,根据个人兴趣,给自己寻找工程定位;实践的学习中,主动分角色自己参与学习,充分发挥自己的创新思维,实际工程的设计、仿真、制作、调试和改进的全过程,最终得到结果并进行展示和自我评价,不断进步,不断修正自己的目标,使其对创新有所储备。

尊重学生个性成长规律,将工程科研自顶向下模块式分解,转化为教学内容,再将教学内容自底向上循序渐进引入到工程中,产教相融合[6]。培养学生技能,使其能在学习阶段,循序渐进的进入工程角色,使学生真正做到工学结合。协同创新,为实现创新应用型人才培养提供思路,使学生在学习理论知识的过程中,给自己寻找工程定位,主动分角色自己参与学习,一体多翼,充分发挥自己的创新思维,实际工程的设计、仿真、制作、调试和改进的全过程,最终得到结果并进行展示和自我评价,使毕业与就业“零距离”。

3 协同创新教学体系促进人才培养

在物联网、“中国制造2025”的大环境下,紧跟科技发展,面向未来智能自动化、智能制造,构建协同创新教学体系,以适应国内应用创新型人才培养的严峻形势。

3.1 以课程建设为抓手 深入开展创新创业教育

学校将创新创业教育纳入通识教育体系。2016年,学院在修订人才培养方案时定位培养“创新应用型人才”,明确提出了开展创新创业教育的要求,即要把培养学生创新意识、创新知识、创新素质、创新能力贯穿于本科教育的始终。专业的具体做法表现在:一是将创新创业教育融入人才培养全过程,构建了“通识教育+专业教育+集中实践+创新创业教育”的课程体系,创新创业课程分别在第二至第七学期开设,要求本科生必修2个学分,创新创业类的选修课程多达24学分;二是注重专业教育与创新创业教育的融合,要求各任课教师强调创新思维和创新方法在本科课程中的应用和实践。

3.2 以平台建设为载体 大力推进创新创业实训

校内平台、国内平台、国际平台的建设为载体,培养学生的创新创业应用能力。校内建立创新创业教育基地,促进教学与科研的有机结合。

国内平台:一是积极对接社会资源,实现创新创业项目交流机制;二是注重校企合作,培育创新创业项目,培养创新创业人才。专业积极筹建罗克韦尔智能制造协同创新平台,增加学生的工程应用和创新能力,且积极推动学院相关专业的应用转型。我们希望通过与全球知名自动化企业的合作,让学生在高校获得企业的实战型教学与培训,学生可以迅速地进入工程师角色,为即将面临的就业打好坚实的基础。另外,校企合作的培养模式,也能够让学校更全面的了解最新行业动态,为有针对性地培养符合行业最新用人标准的学生有非常重要的意义。而这种与行业紧密结合的合作也势必会快速培养出一批优秀的青年教师,在学校相关信息类专业的教师梯队建设上起到重要的作用,为今后的学科发展奠定坚实的基础。

国际平台:积极探索通过国际交流培养学生创新意识、创业能力的方式与途径,可以通过短期游学、国际交换生、赴美带薪实习等项目培养学生的创新意识、创意思维和创业能力。

3.3 以实训项目为依托 全面提升学生创新创业能力

学院通过多年地努力构建了一套完善的“大学生创新创业计划训练项目”教育机制。“大学生创新创业计划训练项目”管理办法完善、资金保障到位、指导有力,每年均有一大批创新项目脱颖而出。通过该项目学生的创新创业意识得到很好的启发,创新创业能力进一步提升。

构建了完善竞赛育人体系。学院积极支持鼓励学生参加各级各类学科竞赛和创新创业大赛,通过参加比赛提升了学生的创意思维、创新意识、创业能力。

3.4 构建创新创业教育一体化管理体系

学院高度重视学生的创新创业教育,整合学院资源,组建专家教育团队,整体规划,完善创新创业教育培养体系。专业在人才培养模式中注重应用创新型人才的培养,在2016级的人才培养方案中开设了创新创业教育课程,培育创新创业训练项目。专业、学院、学校等各部分协调配合理顺了创新创业教育管理体系,使得学院的创新创业教育管理体系更加顺畅、更加高效。

4 专业教学质量保障体系

4.1 人才培养定位保障

为保证专业教学质量,先要找准专业定位,应用型专业要把培养应用型高级专门人才作为自己的根本任务。以“求真务实、学以致用”为基本理念,强调课程必须突出应用性,并且要紧密联系地方经济与社会发展的需要,结合学校优势专业及自己自身优势,形成特色与品牌专业,通过专业的发展带动学科的发展。

4.2 师资队伍保障

优化师资结构,打造应用创新型人才培养的教学师资团队。应用型本科院校需要具有较深专业知识的教师,也更需要熟练知识与业务的“双师型”教师,“双师型”教师不仅可以传授给学生专业基础知识,而且熟练该专业的岗位操作,还善于应用恰当而有效的教学方法培养应用创新型人才。

加强对专业教师的培训力度。增加教师的实践经验,提高“双师型”教师比例。引进校企合作单位的有丰富技术经验的高级技术人员、青年技术骨干等走进学校,对教师进行短期与长期形式多样的实践指导。通过专业教师与企事业人员的相互交流,更好地促进教师实践能力的提高,更利于应用型人才的培养。

4.3 实践教学保障

采取激励机制,鼓励与督促教师不断改革实践教学模式,使其朝着有利于学生实践能力发展的方向转变,根据各专业的培养要求,加大实践教学比重认真设计实践教学内容与教学方案,进而提高学生的核心应用能力。加强专业实验室与实践教学基地的建设。

5 技术路线

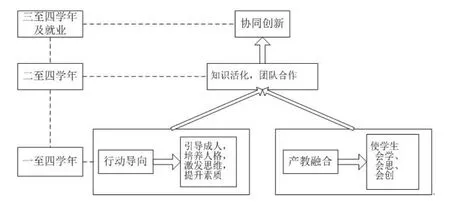

通过调研分析自动化领域各行业对自动化技术高素质技能型人才的需求,确定和建立本专业高素质技能型人才知识、技能和素质标准,通过全方位的深入的校企合作,建立工学结合素质与技能并重的创新工程技术人才培养模式。构建行动导向、产教融合、协同创新的一体多翼多样化的自动化专业的创新型工程人才的闭环培养体系,如图1和图2所示。

图1 闭环培养体系

图2 协同创新培养流程图

6 结语

深化人才培养模式改革,加快实施创新驱动发展,构建有效的自动化专业应用创新型人才培养体系与支撑环境,最终实现人才培养与社会协同创新的转换。实现人格培养、素质提升、知识活化、激发思维、协同创新。实现高校人才应用创新能力的培养,对我国加快实施创新驱动发展具有一定价值。

[1]苑大勇.高等教育协同创新:理论建构与演进[J].高校教育管理,2015,9(3):16-21.

[2]马洁,刘小河,申闫春.自动化专业应用型人才工程教育培养途径探索[J].电气电子教学学报2009,31(Z2):202-205.

[3]林希.行动导向教学法研究[J].教育与职业,2013(29):149-150.

[4]王本贤.基于行动导向教学的高校创业教育课程探析[J].国内高等教育教学研究动态,2016(5):15.

[5]兰雪霞.行动导向教学探析[J].亚太教育,2016(9):160-161.

[6]李占英,王智森,王延平.应用型院校自动化专业课程教学改革[J].中国现代教育装备,2016(21):26-28.