蒲坚:润物宜水,固蒲弥坚

刘懂礼

淮北师范大学政法学院

蒲坚,字固之,号宜水,别号渔村老人,1927年1月28日生于河北玉田,现年91岁,系北京大学法学院教授。晚近百年,中国屡遭列强蹂躏,国人被迫选择了“革命”,通过不懈的努力奋斗,最终翻身做主,于1949年成立了中华人民共和国!时至1978年,党和国家领导人英明决策:“对内改革”“对外开放”,果断选择锐意进取创新,以更加开放的姿态融入世界,同时亦理性回归曾被屣弃的历史与传统,这无异于在中华大地掀起第二次革命。在这一历史背景下,蒲坚先生作为中华人民共和国培养的第一届大学生,亲睹了新旧命运的转折,经历了“文革”的惨痛,清醒意识到优秀的历史传统是中华民族的“根”与“魂”,民族的即是现代的,祖述历史亦是另一种创新,从而承担起恢复法制史学科,精心培育法律人才之重任。

耕耨燕园一甲子,竞芳桃李遍九寰

蒲坚自1954年即在北京大学法律系任教,时至今日六十有年。曾开设中国法制史、中国法律思想史、中国行政立法史、中国经济立法史、中国法制史史料学等课程。京师大学堂乃北京大学前身,清光绪三十年(1904)始开设法律学。1912年,京师大学堂更名为北京大学。1952年,经院系调整,北京大学法学院被撤销。1954年,北京大学重建法律系,蒲坚成为北大法律系重建的第一批教师。其实,亦可算作中华人民共和国成立后最早的法制史教师之一。此时的蒲坚清秀瘦弱,然目光坚定、器宇不凡,从他欣然接过马寅初校长的聘书那一刻起,就注定与法学教育结下不解之缘。

北京大学法律系重建之始,中国法制史学科建设,可以说是白手起家。当时并无“中国法制史”称谓,学科名称仿自苏联,称为“中国国家与法的历史”。当时亦无法制史教材,更有甚者,蒲坚作为中华人民共和国第一届法科学生竟然没有接触过中国法制史这门课。当然,这要归因于课程开设方面的历史原因。为了弥补知识上的欠缺,他一头扎进了北京各大图书馆。从此,多了一道“蹲大库”的奇特风景:一个瘦弱的学者,手里提着馒头、咸菜与水壶,整天泡在图书馆里,饿了则“干稀搭配”。蒲坚首先选取了陈顾远的《中国法制史》和杨鸿烈的《中国法律发达史》作为教材范本编写教学大纲与讲义,与萧永清、祝总斌一道共同编写的大纲、讲义,至“文革”前已积累几十万字。其中浸透着多少汗水,只有亲历的人才知道。

蒲坚认为,中国历史源远流长,从未中断,法学遗产异常丰富,史料浩如烟海。其中不仅有历代律令等法律典籍,而且甲骨、金文、简牍、帛书、卷子和经、史、子、集以及明清实录、档案文献中也保存了大量的法制史料。只有“不断充实自己,具备了广博的知识、扎实的功底,才能教好学生、做好学问”。

自1967年废除高考,高等教育时断时续,受到极大的影响,改革开放不啻为平地惊雷,唤醒了沉睡中的华夏大地。作为“三中全会”的前奏,1977年恢复高考,九州学子有的放下手中的镰刀,有的扔掉粪叉,有的抛弃羊鞭,有的收好老虎钳,有的告别了新婚的佳偶,有的安顿好嗷嗷待哺的婴孩,走进了久违的考场。77级、78级学子联合入学,成为那个特殊年代里一道特殊的风景,这也使团聚在燕园的师生、同学之间有了一种与往时不同的特殊感情。

作为一名把教书育人看成不可推卸的神圣使命的大学教师,蒲坚怀着极大的热情投入到教学中去。

为了教学需要,蒲坚对“文革”前已有的大纲、讲义、讲稿进行修改,其参编并执笔的《中国法制史简编》付梓出版,是改革开放以来法制史教程的第一本教材。而他所编写的《中国法制史》则成为教材中的典范,其后多次再版。严谨的体例,平实的语言,丰厚的史料,曾经影响了无数学子。由于该书特殊的历史地位及原创性,使日后从事法制史教学及研究者无法漠视。

改革开放需要知识,需要人才,为了传播知识,培养人才,除了在北大授课,蒲坚还担任中央电大“中国法制史”课程主讲教师,在国内到处讲学,须知,他是不计报酬的。由于蒲坚忘我工作,加之身体本来孱弱,结果累出了胃出血,即便是这样,他也从未离开过教学岗位,一直从事中国法制史的教学科研工作。六十载的耕耘,一甲子的执着,韧如蒲、志弥坚。从乌发到皓首,不知老之已至。精诚所至,硕果累累,蒲坚先生所培育的学生中有国之栋梁、学术泰斗,有严明法官、睿智律师、企业精英,不可尽举。

《中国法制史》

为师之道,不光授业解惑,培养专业人才,更重要的是以德感人,塑造为人为学品格。中国政法大学终身教授张晋藩先生称:“他虽不善于辞令,但为人朴实谦和,颇有诚实君子之风。”马小红教授说:“蒲先生有君子之风,宽人严己、谦虚谨慎、诚恳正直,而且平易近人。‘己所不欲勿施于人’‘己欲达而达人’,是他恪守的古训。”

苏亦工先生是笔者的博士导师,蒲先生是苏亦工先生的业师。我是2010年考入社科院法学所,苏师恰在同年调入清华法学院。记得2012年在清华法学院聆听苏师授课,有一次上课结束,随苏师散步于清华园,苏师说要我同去看望蒲先生,蒲先生乃中国法史学界泰斗级的老先生,早已久仰其大名,故心中兴奋而忐忑。走进蒲先生在北大的简朴居室,蒲先生和老伴迎了过来,一边忙着倒茶、洗苹果、剥桔子,一边与我们嘘寒问暖,拉起了家常。没想到老先生如此平易近人,一下子紧张全消。此情此景至今难忘。

笔者在清华受教三年,期间听苏师多次聊到蒲先生。他说,在蒲先生家蹭饭是常有之事,蒲先生家锅小,那时,我们年轻,饭量大,师母只得催蒲先生再去买面条。苏师每每提到蒲先生,仿佛又回到往日温馨之中。而我跟随苏师读书期间,因家贫,苏师经常挂心我到无微不至的地步。每每到苏师家用餐,师母都用大碗盛饭。苏先生对待后学正如蒲先生一样,这就是传承。苏师说:“蒲老师做的学问不是为了应景,他基础扎实,知识面广,做事踏实,不是为了炫耀新理论,有老学者严谨的风格。”苏师之学问中展现出的说真话、不媚俗的品格,不正是受蒲先生影响吗?

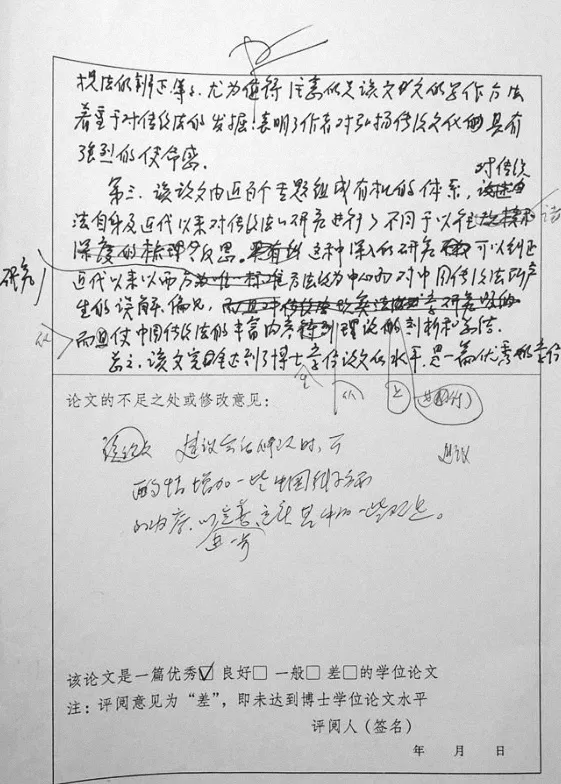

蒲坚评阅的学生博士毕业论文

慎辨真伪探源流,鲐背老人添新篇

蒲坚先生对中国法治史的研究绝非为了应景,但仍具有很强的目的性,即是在改革转型的新的历史时期为国育才,因教而学,教学相长。由教而知困,学然后知不足,知不足而进行探索研究,学问则水到渠成。蒲先生的著述《中国法制史简编》(主要执笔,1981)、《中国法制史》(1987)、《中国古代法制丛钞》(2001)、《中国历代土地资源法制研究》(2006)、《中国古代行政立法》(2007)等,体例或内容具有原创性,所用材料为第一手资料,多为填补空白或厘清根本性问题而作。

改革不仅是经济变革,更是一场思想革命,在法制史领域亦是如此,学者对某些问题多有争执。蒲坚先生得益于扎实的史学功底,往往能够拨云现日,澄清迷雾。兹就其学术观点择要如下:其一,关于中国法的起源问题。对于该问题,学界意见颇为一致,但仍存在细微分歧。《左传·成公十三年》:“国之大事,在祀与戎。”对此,学界颇为认同,并依据相关材料得出“法源于礼”“刑起于兵”之结论。然而,对于“礼”与“刑”的先后顺序,有学者认为据“出礼则入刑”的说法并结合相关材料,是礼先于刑,因此,中国法最初的源头应为“礼”。另有学者提出,祭祀中有祭礼,兵戎中亦有“戎礼”,“戎礼”可以作为法与刑的同一来源。蒲坚先生则认为,在我国,法的起源在萌芽之初,就出现二元化现象。一是源于原始氏族公社内部,强调用祭祀祖先神的礼仪习俗,作为约束本氏族成员的行为规范。正如《礼记·礼运篇》所说:“以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以齐上下,夫妇有所。”一是源于对外部氏族原始战争中的俘虏所使用的刑杀,作为通态复仇的手段。如《汉书·刑法志》所说:“大刑用甲兵;其次用斧钺;中刑用刀锯;其次用钻凿;薄刑用鞭扑。”可谓“刑以威四夷”。而据《尚书·大禹谟》所说,对于氏族内部还是“不废困穷”的,本氏族内部关系,即使在国家出现初期,也还是用礼来调整的,不至用刑,这叫做“德以柔中国”。其二,关于《法经》辨伪。蒲坚先生认为,《中国古代史史料学》一书把清代黄奭所辑《法经》作为战国时期的文献资料,则未免有失妥当,因为种种证据说明黄奭所辑《汉学堂丛书》中的《法经》,是一部毫无史料价值的伪书。其三,关于《宫刑》。宫刑乃旧五刑之一种。对于女子受宫刑,自古以来有两说:一说为禁闭于宫中。然而,蒲坚先生认为,明人王兆云《竭石剩谈》中“男子去势,妇女幽闭是也……是幽闭之说”的说法也不无道理。其四,关于《唐律疏议》成书年代。蒲坚先生著《试论唐律疏议的制作年代》,针对“贞观说”,他认为:第一,唐律之“疏”始自高宗永徽时期,未见武德律、贞观律有“疏”的记载。第二,唐代曾撰有《永徽律》已为许多史籍所证实。针对“开元说”,蒲坚先生认为,唐代曾颁制开元律并无疑问,但将今传《唐律疏议》与敦煌残卷比照,其内容基本一致,可知开元律是由永徽律改定。当然,两律在体例和内容上毕竟存在差异,故而不能推断《唐律疏议》即《开元律》。其次,推定今存《唐律疏议》的制作年代,可以《唐律疏议》某些条款规定的内容同永徽、开元两个时期的社会状况相互对比印证。将法律文本置身于其所处的特定历史背景进行考察,可谓新的思路。蒲坚先生认为,《唐律疏议》中很多条款规定的内容与开元时期社会现实不相符合,有些社会现象在《唐律疏议》中没有反映,而在开元时期的一些单行法规中却有规定,《唐律疏议》非《开元律》,因此可以断定现存《唐律疏议》并非《贞观律》或《开元律》,而是《永徽律》。

蒲坚先生说:

研习中国法制史必然要阅读古代法律典籍和文献。我从1954年开始在北京大学从事中国法制史教学与研究时,经常到图书馆借阅有关典籍和文献,当时遇到许多古代法制方面的名词术语,读不懂,不理解其含义,这是我在工作中首先遇到的困难。于是我便利用各种工具书,如《辞源》、《辞海》和其他类书以及古今学者对历代典章制度的注疏、信笺,凡有所获,即随时抄录,以便日后参考。这项工作对于我专业水平的提高帮助很大。联想到现在从事中国法制史教学科研的青年朋友,也会遇到同样的困难。面对我五十年来抄录的一捆捆零碎的卡片,便立意把它整理出来,集腋成裘,作为一件成品呈献给我的同行,我的青年朋友们。如果能对他们的学习与研究工作有助于万一,这将是我极大的荣誉!

蒲坚编纂《中国法制史大辞典》

天道立诚,地道酬勤,亘时七载;寒来暑往,孜孜矻矻,伏案而作。佝背皓首心犹奋,敢向苍天借华年!蒲坚先生费时7年编纂的《中国法制史大辞典》于2015年顺利付梓。该《辞典》计1639页,400万字,收入中国历代法制词条11343条。从传说时代法律萌芽开始,至夏代以后汉唐,直至中华人民共和国成立前夕的法律制度尽括其中,包括历代行政立法和近代宪政活动中的宪政立法、军事立法、经济立法、刑事立法、民事立法、律学、诉讼立法、司法监察制度等,以及历代律令典籍、律学家、主要法学名著及与法制有关的社会组织、称谓、机构、朝代、年号,乃至文献中常见的古族名、古国名,可谓皇皇巨典,扛鼎之作。

改革之意在于创新,创新必然承故,开来必然继往。开放之意在于开阔胸怀,兼容而并包,不光吸收世界先进文化,更应从本民族传统文化中汲取养分。蒲坚先生一生,以传承文明为己任,汲汲骎骎,不敢稍止。早年体弱多病,柔如蒲草。虽遭“文革”舛运,却仍拖羸躯坚守讲台。其为人内敛谦和,与世无争,高风而处卑。其授课春风化雨,润物无声。到了知天命之年,欣逢改革幸事,顿觉精神焕发,竭虑耕耘,不舍昼夜,桃李遍天下,功成而弗傲。其为学,常怀敬畏之心,点滴积累,踏实为学,自强不辍,不哗众取宠,故作惊人之语,在中国法制史领域多有开山之作,晚年仍有不输少壮之志,历久弥坚,九十高龄独自编纂《中国法制史大辞典》。蒲坚先生所关心的无外乎传播历史法律制度,培育英才,以夯实创新之基础;以高尚的节操感染学子,提升法律人才的人文素养。古人云:燕赵大地,多有慷慨悲歌之士。然其人品、师品、学品岂慷概悲歌所能尽表?!