高学历追逐会推动技术创新吗?

丁 重,邓可斌

(1. 广东外语外贸大学 会计学院,广东 广州 510006;2. 华南理工大学 经济与贸易学院,广东 广州 510006)

一、引 言

近年来,以考研为代表的高学历追逐热度持续升温,2017年考研人数已突破200万。①数据来自中国教育在线网站:http://www.eol.cn/html/ky/bmrs/。与此同时,公务员报考热度也不断上升。这自然让我们产生一个问题:高学历追逐热度上升是否有利于推动我国的技术创新?直觉上,有更多的人希望成为高层次专业人才,这可能意味着更多的人愿意积极地投身到技术创新中,但也可能仅仅是追求高学历以获得更好的职场升迁机会。相对而言,前者是我们更愿意看到的高学历追逐热度上升能发挥出的正面作用。对此进行系统研究,正是本文的主要目的。

遵循已有研究思路,一个国家或地区技术创新的缺失,可以归纳为两个方面的原因:一是地区文化土壤虽然能够产生专业人才,但专业人才没有愿望或能力推动技术创新;二是尽管培养了有愿望、有能力推动技术创新的专业人才,但由于社会组织体系(主要是企业组织体系及相应的激励机制等)存在问题,从而切断了专业人才与创新的联系(Acemoglu等,2005)。事实上,已有相关文献也是围绕这两个方面展开的(张宇燕和高程;2005)。

从经济学角度对创新人才缺乏和创新组织问题展开的诸多讨论,为“创新人才培养存在先天不足”和“组织制度存在不足”两类观点分别提供了不少的理论支持(姚洋,2003;张宇燕和高程,2005),也大大促进了以上问题的研究进展。然而,目前这些研究都面临着同一个困境:由于数据的缺乏和实证研究设计的困难,研究往往缺乏经验证据的充分支持,从而使得规范分析陷入了僵局。本文试图打破这一僵局,提供与理论分析一致的、结构清晰的经验证据,进而判断究竟是高层次创新人才培养土壤原因,还是组织制度的原因导致技术创新不足,抑或是两者兼具。

我们基于我国各省份各年硕士研究生报考热度数据,①本文的各省份分析数据没有包括港澳台地区。运用手工采集的中国省级面板数据,设计了两组稳健的省份-年度高学历追逐热度指标(连续变量指标和虚拟变量指标),并结合中国上市公司的创新投入与全要素生产率/专利申请强度数据,研究发现:(1)高学历追逐热度的上升促进了技术创新投入,即高学历追逐热度越高的地区,技术创新投入强度也越大。(2)高学历追逐热度对技术创新的推动作用,主要是通过政府对企业的支持而实现的。为排除省份其他特质因素对地区高学历追逐热度的干扰,我们引入双盲对照Placebo检验;为控制内生性,我们借鉴著名的“大米理论”而引入了工具变量。这些检验结果均证明了研究结论的稳健性。

二、文献回顾与理论分析

(一)考研目标:行政人才与专业人才

1. 行政人才目标及其与教育的紧密关联。有相当一部分学生考研是为了成为行政人才,或者说成为公务员。中国历史上的“官本位”思想一直受到各方面的批评,并认为其严重损害了创新的动力。在中国的传统文化中,也有所谓“仕而优则学,学而优则仕”之说。在古代,只有通过科举考试成为举人或进士,普通老百姓才有机会通过从政晋升到社会上层。同时,在职官员也想方设法提升学历以便晋升。②即使像左宗棠这样名满天下的武臣,为了“入阁”(其实就是升官),在到了40岁考取进士还无望的情况下,最终还是想方设法让朝廷补授了个同“进士”出身的“大学士”。参见[清]罗正钧:《左宗棠年谱》第6卷,岳麓书社1983年版,第268页。可见,以往研究至少已充分表明行政人才目标与教育理论上存在着紧密关联。即使是现代,学历也仍然是官员晋升的重要门槛。在20世纪80年代,钱学森曾经对我国干部的学历提出构想−到2000年,中国所有干部都是本科以上学历,其中县级所有干部必须要有硕士学历,而省级和部级以上干部必须拥有博士学历。虽然他的设想没有完全变为现实,但干部学历的不断提升已成为中国近年来官员晋升的一大趋势。现有文献也表明,在中国高学历对于成为行政人才的重要程度越来越高(Guo,2005)。

2. 教育与专业人才路径。随着改革开放的深入,除了行政人才路径外,专业人才路径已经悄然成为中国大众提升自己的一条重要路径(Walder,1995;Walder等,2000)。③Walder(1995)在文献中指出,专业人才所涉及的职业主要包括科学家、工程师、科技管理人员、医务人员、社会科学家、律师、教师、艺术家、职业运动员、艺术和音乐表演者。而教育也已经成为专业人才成长的决定因素(Walder,1995)。这其中的逻辑在于:市场化改革带来了中国资源分配渠道的改变,市场在资源分配中发挥的作用越来越重要,这样行政权力的重要性逐渐下降,而人力资本和专业技术越来越受到重视。因此,受过良好教育的专业技术人员才能在市场经济中发挥作用,并有机会成长为专业人才。在经济转型关键期,教育已经成为影响中国人力资本的一个重要因素,并且教育作为资源所获得的收益也越来越高(Zhou,2000)。那些受过更多教育并且在专业上具有很高声望的人逐渐成为其所在行业的专业人才。这些专业人才往往在其专业上具有很强的创新能力。

(二)人才目标、政府的支持及其对技术创新的影响

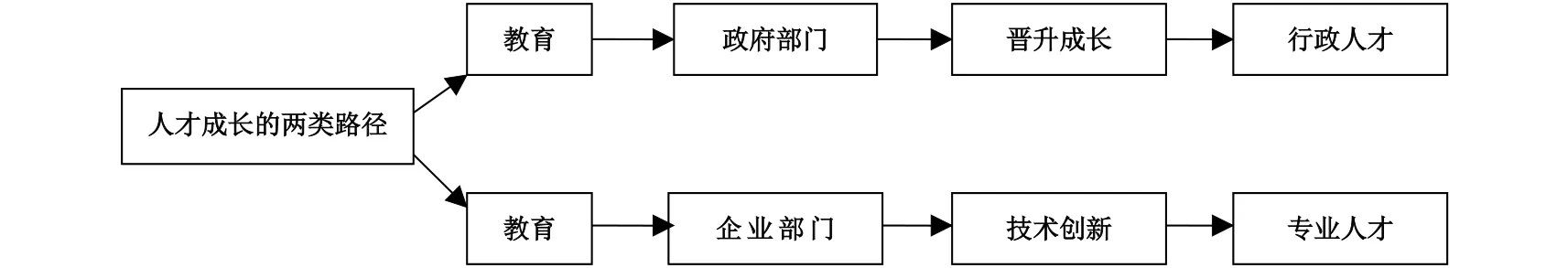

根据已有文献,高学历人才的培养主要沿着两条相互独立的路径进行:一是拥有权力和声望的官员(行政人才);二是基本上不具有权力的专业人才(Szelenvi,1982;Walder等,2000)。如果行政人才和专业人才的成长路径相互分离,那么两类人才目标可以遵循以下互不交叉的路径实现:

图1 互不交叉的两类人才成长路径

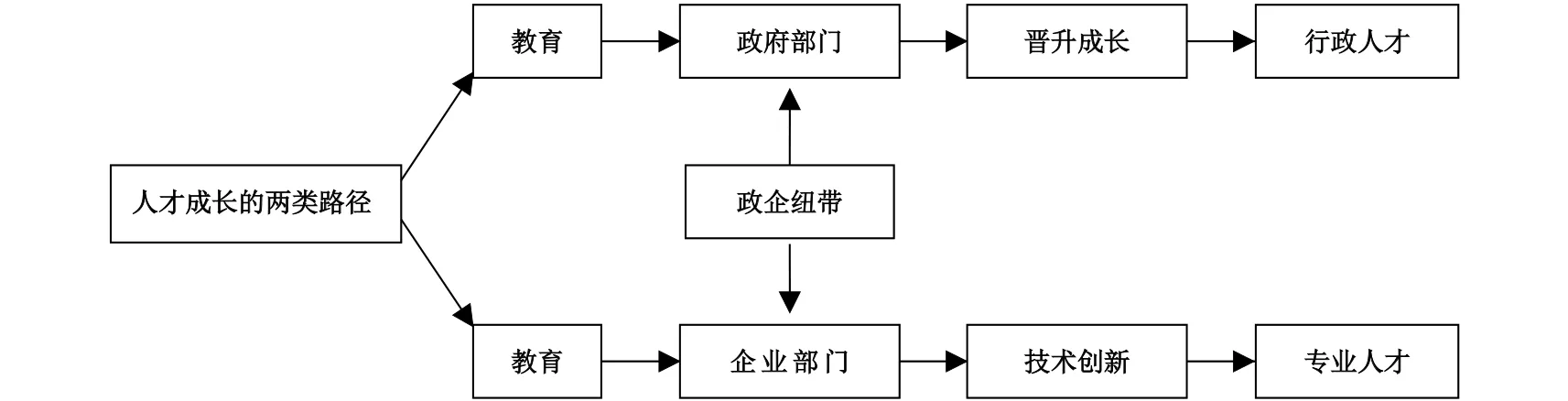

然而,由于中国转型经济过程中政企纽带(政府对企业的扶持)普遍存在,问题就变得有些复杂。企业高度依赖政府的支持,事实上已成为影响中国企业发展与专业人才成长的一种独特组织制度,也是学界考察政府与市场关系和政府“援助之手”的一个重要视角(Shleifer和Vishny,1994)。就中国情况而言,无论是进入政府部门还是进入企业,高学历人才都可以找到成为行政人才或专业人才的路径。以行政人才为目标的高学历者,不一定选择进入政府,也可以在企业中借助自己的管理能力成为高管,再晋升到政府部门。同样地,以专业人才为目标的高学历者,也可以先进入政府部门,再凭借自己的专业技能进入企业成为高管。比如,Fan等(2007)的研究就发现,在中国进行了部分股权改革企业的CEO中,有将近27%的CEO以前是政府官员或现在就是政府官员。

企业得到政府的支持,既可能会得到更好的技术创新环境,但也可能会减少企业自身的创新动力,从而会降低企业的创新投入,对技术创新带来负面影响。这是因为:企业的技术创新是否能够成功,具有很大的不确定性,而企业如果能够通过与政府建立良好的关系去获得更多资源(如银行贷款)(Khwaja和Mian,2005),企业就能获得一个稳定的高利润,取得良好的短期经营绩效(Khwaja和Mian,2005;Li等,2008)。这样,企业一方面可能会消除了对技术创新不确定性的担心,更多地投入到技术创新;另一方面也可能沉迷于短期高利润,不再愿意承担技术创新的高风险,导致企业创新动力下降,从而减少企业创新投入。此外,政府扶持多的企业往往会追求更高的政治目标,导致经营效率下降(Shleifer和Vishny,1994)。并且,当行政人才主导了企业投资和社会发展时,投资的效率可能会相当低下(Acemoglu等,2011)。

(三)中国的人才成长路径及其对技术创新的影响

基于以上分析,我们将政府的扶持(以政企纽带为表征)作为影响技术创新的典型组织机制,并通过图2勾勒出中国的人才成长路径。

图2 交叉的人才成长路径及其与技术创新的关系

图2 中,专业人才对技术创新的影响存在着两种可能的路径:一是直接路径,即直接从事或指导创新活动,促进技术创新;二是间接路径,即通过建立政企纽带,获取一定的政府支持,再投入技术创新。①当然,图2中也可能存在技术创新与人才成长的反向因果关系。比如,技术创新强的地区,高学历追逐热度氛围可能更浓厚。但是,逻辑上这种反向因果关系不会通过政企纽带变量进行传导。比如,当地的技术创新能力强,并不会使得人们更愿意通过政企纽带来强化考研氛围。因此,政府的扶持对于高学历追逐与技术创新的关系就有着关键的调节作用。

三、高学历追逐热度的度量

基于以上分析,并反复考量数据的可得性与合理性,我们采用每个省份每年报考全国各高校和研究机构硕士研究生的人数与该地区大专以上人口数量的比值来衡量这个省份的高学历追逐热度。②报考人数指的是每个省份每年报考全国各地所有高校和研究机构的硕士研究生人数,而非报考每个省份内高校的硕士研究生人数。这样处理能够最大限度地体现地区人群成为“人才”的主观意愿,同时避免指标受到本地区招生人数的影响。我们对这一指标进行了反复考量,认为它是现有数据可得性约束条件下,较为合理的一个指标。原因有以下三方面:第一,由于本文需要将地区高学历追逐热度数据和企业数据进行匹配,而很多企业数据在2003年后才完善(如企业创新投入数据)。③2003年,全国参加高考人数为613万人,高校录取人数(包括本科和高职)为382万人,录取率为62.3%;2014年,全国高考报名人数为939万人,本科生招生人数为363万人,本科录取率为38.7%。数据来源:http://www.gov.cn/xinwen/2014-06/07/content_2696148.htm。第二,我国本科录取名额是分省份设定的。虽然本科录取率能够在一定程度上反映各地追求学历的热度,但本科录取率更多反映的是教育资源的差距,很难反映各个地区的主观追求学历的愿望;因此,我们没有采用本科录取率作为衡量一个地区追求学历热度的指标。而硕士研究生不存在分省份设定名额的问题,各高校的研究生招生指标都向全国开放。第三,我们的指标样本期为2005−2012年,这可以在很大程度上减少生活压力对地区高学历追逐热度测度指标的干扰。人们选择考研,往往有两种可能的原因:一是不考研难以解决生活困难,即考研是摆脱生活困境的有效路径;二是虽然不存在生活困境,但希望通过考研来提升自己的社会和经济地位。显然,只有后者才与地区高学历追逐热度有着紧密联系,而前者的存在会对指标测度带来干扰。2005−2012年间,我国的经济增长持续向好,④尽管在2008年经济出现了短暂的下滑趋势,但“4万亿”政策的出台又迅速扭转了该下滑趋势。大学毕业生(包括专科、本科和研究生)的就业率均呈现相对较好态势,而且本科生就业率和硕士生就业率的差别并不是特别大,⑤可查阅各年教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心编著的《全国高校毕业生就业状况》。以2009年为例,硕士生的初次就业率为81.2%,本科生为79.6%。需要指出的是,虽然硕士生的起薪明显高于本科生,但这并不影响我们的研究:因为只要专科生或本科生的就业率未处于困难水平,且起薪水平高于避免“生活困难”所要求的标准,我们就可以排除考研是“为生活所迫”的假设。这就可以在很大程度上减弱第一种原因对指标的干扰。

因此,在数据可得性约束的情况下,本文构建的这一指标能够较为合理地度量出一个地区的高学历追逐热度。在本研究中,由于2005年之前很多省份硕士研究生报名人数的数据很难通过网络搜索到,而国家统计局还没有发布2012年以后各省份每年大专以上人口数量的数据,所以我们使用的是2005−2012年的数据。如前所述,使用这一样本期的数据,还可以在相当程度上减少大专和本科学历人群因就业难而考研的情况及其对指标合理性的干扰。

各省份每年硕士研究生报名人数的数据,我们通过各主要相关网址手工收集得到,并反复核实。⑥数据从以下网址中搜索整理:中国考研网:http://www.chinakaoyan.com/info/article/id/17555.shtml;在职研究生网:http://zzy.22edu.com/shanxizaizhi/xianligong/226383.html;青年人网:http://www.qnr.cn/stu/tuofu/zs/dt/201011/583728.html;腾讯教育网:http://edu.qq.com/a/20101117/000283.htm。各省份每年大专以上人口数量的数据来自中国国家统计局网站。2005年和2006年,分别有4个和5个省份硕士研究生报名人数无法获得,所以2005年和2006年共有27个和26个省份的地区高学历追逐热度数据。最后,我们共得到2005−2012年各省份的地区高学历追逐热度指标数据共239个,是一个非平衡面板数据集。

四、研究设计、变量选择与数据来源

(一)研究设计

需要再次说明的是,由于地区高学历追逐热度是长时间形成的一种稳定的文化状态,它发生在企业技术创新之前,所以本文的研究不需要对内生性问题有太多顾虑。

本文的实证研究分为三个步骤进行。首先,我们验证地区高学历追逐热度是否影响了技术创新投入,据此简单判断地区高学历追逐是否具有推动专业人才产生的能力。然后,我们检验地区高学历追逐热度通过什么途径影响技术创新。最后,我们检验地区高学历追逐热度如何影响企业生产效率(全要素生产率/专利申请强度)。

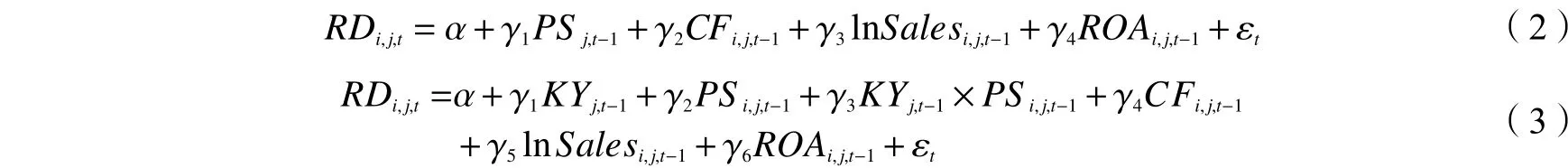

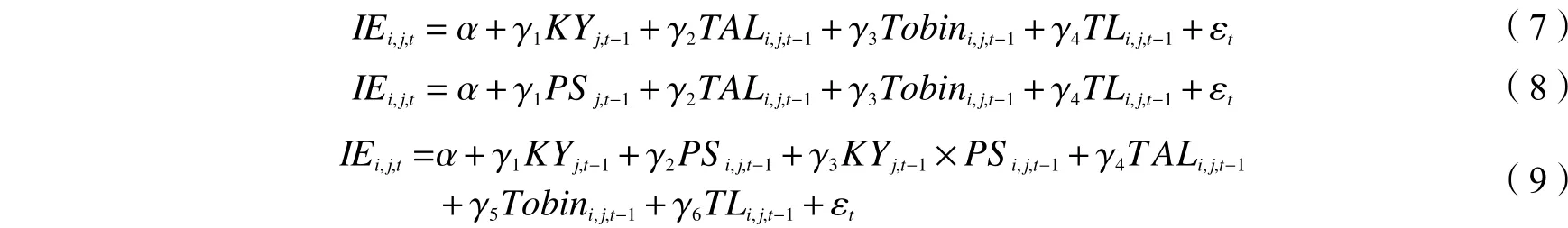

1. 地区高学历追逐热度与技术创新投入的关系。我们借鉴Brown等(2013)的研究方法,建立以下回归模型检验地区高学历追逐热度对创新投入的影响:

其中,下标i代表公司,j代表省份,t和t-1代表时间。RD是企业的R&D投入强度,为保证研究稳健性,它由R&D支出与总资产比值的对数RDA和R&D支出与营业收入比值的对数RDS分别度量(聂辉华等,2008;Brown等,2013)。一般而言,R&D投入强度越大,企业的创新活动越活跃。KY是省级的地区高学历追逐热度指标。控制变量CF是公司的现金流,采用CF作为控制变量是因为现金流是 R&D 支出的重要来源(Bhagat和 Welch,1995;解维敏等,2009;Brown 等,2013)。lnSales是公司营业收入的对数,用此表示企业规模(聂辉华等,2008;Brown等,2013;许昊等,2015)。ROA是公司的资产收益率,度量企业的经营绩效(许昊等,2015)。根据理论分析,我们提出研究假设如下:①这里,我们没有考虑其他地区“高学历追逐热度”对本地区技术创新的影响。我们的研究只是想证明地区“高学历追逐热度”对地区技术创新的作用及其途径。当然,其他地区 “高学历追逐热度”也会对本地技术创新产生作用,但只要其他地区的“高学历追逐热度”对本地区的“高学历追逐热度”的影响远小于本地区自生的“高学历追逐热度”,这就不会过多地妨碍我们论证本地区“高学历追逐热度”的作用和角色。

研究假设1:地区高学历追逐热度与技术创新投入显著正相关,即地区高学历追逐热度能够促进技术创新投入。

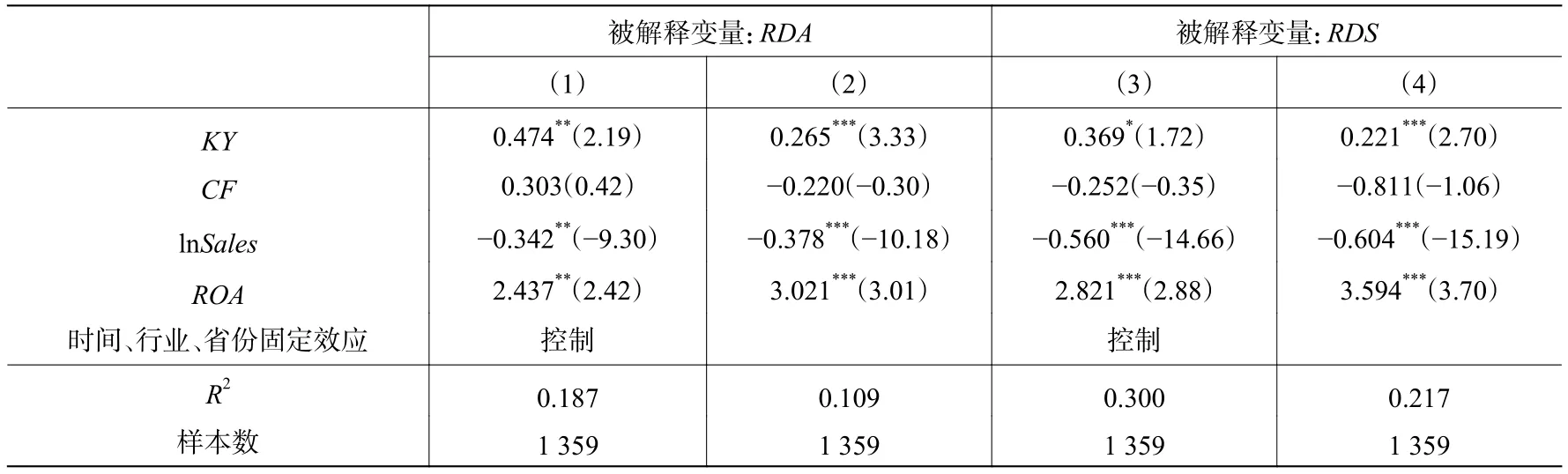

2. 地区高学历追逐热度对技术创新投入的影响路径。如前所述,地区高学历追逐热度既可以直接影响技术创新投入,也可以通过政府的支持效应而间接地影响企业的技术创新投入。因此,在这一部分实证中,我们在回归模型(1)中加入一个地区高学历追逐热度强度与政府扶持(政企纽带)的交叉项,对这两种路径进行甄别。于是,相应的回归模型设定如下:

在式(3)中,交叉项的系数γ3,可以揭示地区高学历追逐热度是否通过其与政企纽带效应的结合来影响技术创新投入的强度。在式(2)和式(3)中是t−1年企业i的政府扶持程度,其他变量和式(1)是一致的。在理论分析中,由于地区高学历追逐热度对创新投入的影响可能存在两条路径:直接影响,以及通过其与政府扶持作用结合而产生的间接影响。因此,我们提出两个竞争性假设:

研究假设2a:地区高学历追逐热度与企业创新投入强度显著正相关,而地区高学历追逐热度与政企纽带的交叉项和企业创新投入强度不相关或显著负相关。

研究假设2b:地区高学历追逐热度与企业创新投入强度不相关或显著负相关,而地区高学历追逐热度与政企纽带的交叉项和企业创新投入强度显著正相关。

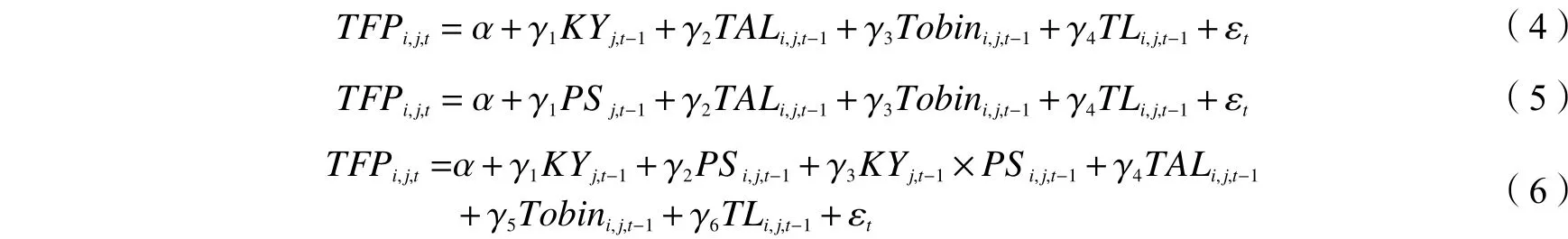

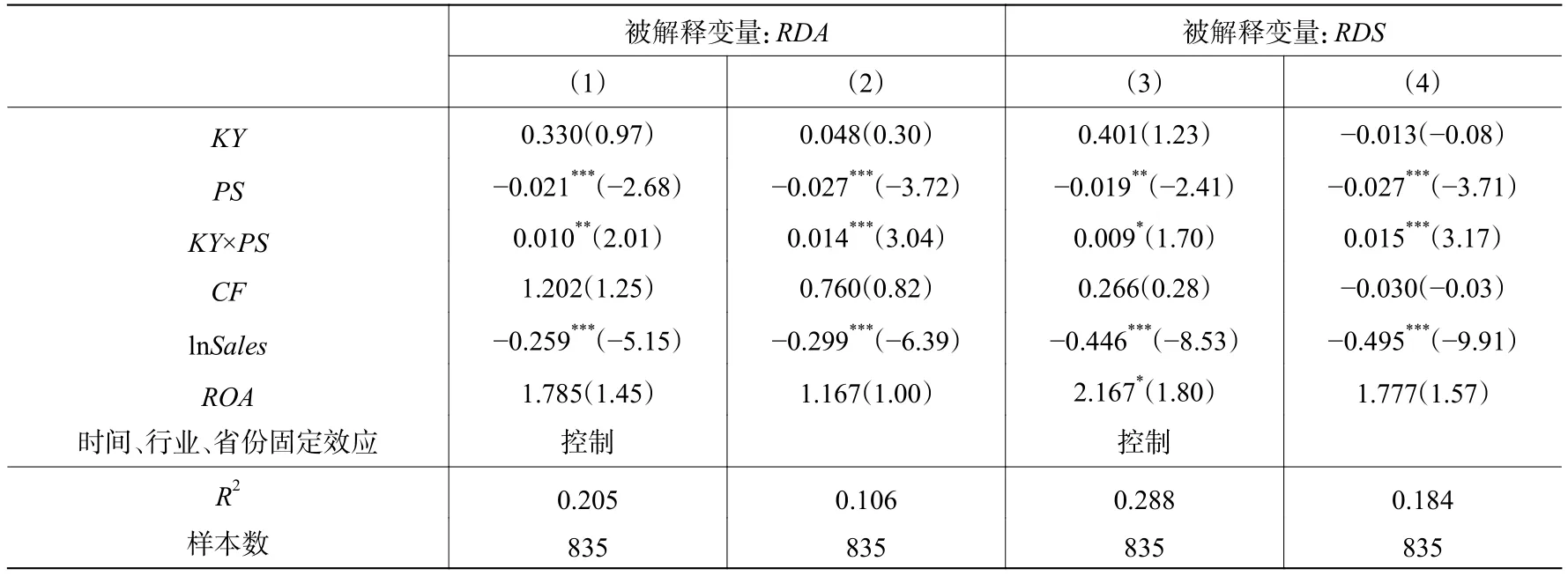

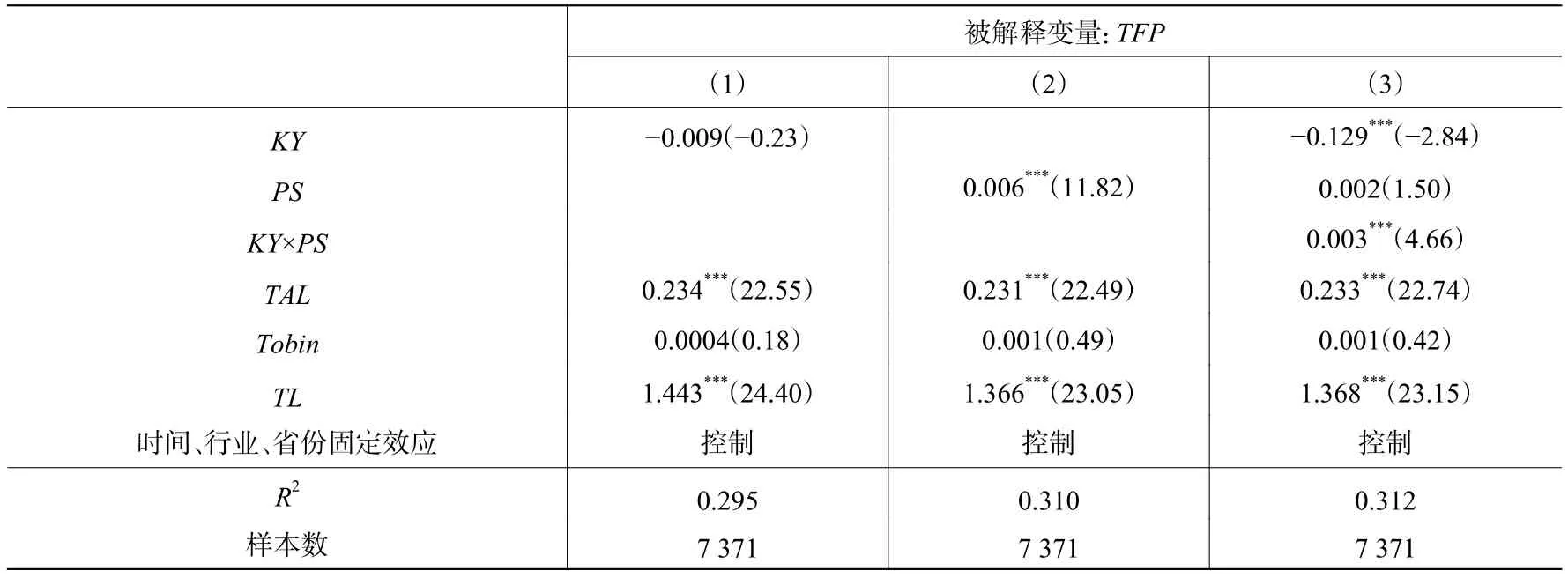

3. 地区高学历追逐热度对生产效率(全要素生产率/专利申请强度)的影响路径识别。最后,我们需要分析地区高学历追逐热度对生产效率,以及地区高学历追逐热度通过政府扶持对生产效率的影响,从而甄别地区高学历追逐热度对生产效率的影响途径。我们用全要素生产率(TFP)度量生产效率指标,建立回归模型如下:

为了保证研究结论可靠,在稳健性检验中,我们也用企业专利申请强度IE(申请专利总数与总资产的比值)替代TFP来度量生产效率(相对于TFP,IE度量的生产效率与技术创新效率关系更为紧密),建立回归模型如下:

其中,下标i代表公司,j代表省份,t和t−1代表时间。TFP是公司的全要素生产率,IE为年度企业的专利申请强度,均代表生产效率。KY是各省份的地区高学历追逐热度,PS是企业的政府扶持程度,交叉项的系数表示地区高学历追逐热度与政府扶持结合起来对生产效率的影响。控制变量中,TAL是企业总资产与员工人数的比值,公司人均资产水平会影响技术创新效率(Almeida等,2013);Tobin是公司的托宾Q值,R&D支出是公司投资策略的一部分,并且要比投资支出风险更大,而托宾Q会影响公司的研发支出(Bhagat和Welch,1995);TL是公司的资产负债率,因为公司的资本结构会影响R&D支出和专利活动(Bhagat和Welch,1995;Aghion等,2004)。根据两种可能的影响路径,我们提出两个竞争性假设:

研究假设3a:地区高学历追逐热度与生产效率(创新效率)显著正相关,而地区高学历追逐热度与政府扶持的交叉项和企业生产效率(创新效率)不相关或显著负相关。

研究假设3b:地区高学历追逐热度与生产效率(创新效率)不相关或显著负相关,而地区高学历追逐热度与政府扶持的交叉项和生产效率(创新效率)显著正相关。

为了区分地区高学历追逐热度与各省份、各行业及和时间相关的宏观经济政策的影响,我们在式(1)−式(9)模型的回归中都加入了省份、行业和时间固定效应虚拟变量。

(二)变量说明与数据来源

1. 变量及其说明。本文所涉及的主要变量包括:(1)R&D投入强度(RD)。企业R&D投入强度有两种刻画方法:R&D支出与总资产的比值的对数(RDA),以及R&D支出与营业收入的比值的对数(RDS)。其中R&D支出,我们采用的是资产负债表中“开发支出”科目期末数减去期初数。(2)政府扶持(PS)。根据 Fan 等(2007)、Luo 和 Ying(2014)的设计方法,我们对企业高管中(董事会、监事会、总经理和副总经理)有政府背景的人员进行赋分并加总。政府职位由高到低分为七级,分别赋于7−1分。为了使国有企业和非国有企业有一个合理的区分度,对国有企业再额外加上40分。之所以加上40分,是因为非国有企业的政府扶持平均得分为35分,加上40分可以保证绝大部分国企的政府扶持程度高于非国企。我们也尝试把这个加分改为20、25、30、35、45或50分,但研究结果并没有根本性的变化。同时,在稳健性检验中,我们也考察了使用国有或非国有虚拟变量代理政府扶持变量的测度指标后的结果。(3)生产效率指标(TFP)。用TFP(Total Factor Productivity)表示,根据 Olley 和 Pakes(1996)的方法计算。(4)生产效率指标(IE)。用企业申请专利总数与总资产的比值表示。专利数据来自中国国家知识产权局。①专利申请数据来自国家知识产权局网站:www.sipo.gov.cn。(5)企业性质(IO)。企业性质用最终控制人性质的虚拟变量表示。国有为1,非国有为0。(6)企业规模(Size)。用公司总资产的对数表示。(7)经济开放度(Trade)。用各省各年的进出口总额与生产总值的比值表示。其中,进出口总额使用的是经营单位所在地的进出口总额。由于进出口总额使用的单位是美元,因此我们结合各年人民币与美元之间的汇率,将进出口总额换算为人民币表示。计算所需数据来自于国家统计局。参见杨少文和熊启泉(2014)以及胡智和刘志雄(2005)的做法。(8)资产收益率(ROA)。用企业净利润与总资产的比值表示。(9)托宾Q值(Tobin)。用企业资产市值与重置成本比值表示。(10)现金流量(CF)。用经营活动产生的现金流净额与总资产的比值表示。(11)营业收入(lnSales)。用营业收入的对数表示。(12)总资产负债率(TL)。用企业总负债与总资产比值表示。(13)总资产与员工人数比(TAL)。用企业总资产与员工人数比值的对数表示。(14)地区高学历追逐热度(KY)。用每个省份每年报考全国各高校和研究机构的硕士研究生人数与该地区大专以上人口数量的比值来衡量。各省份每年硕士研究生报名人数是通过百度搜索手工收集得到。各省份每年大专以上人口数量数据来自国家统计局网站。

2. 数据来源。本文使用的数据主要来源于国泰安(CSMAR)中国上市公司数据库,以及中国区域经济研究数据库。样本期为2005−2012年。由于R&D投入强度数据在2007年之后才在上市公司年度报告中披露,因此当模型中引入R&D投入强度变量时,样本期变为2007−2012年。并且,很多上市公司并未如期披露R&D投入数据,因此当模型中引入R&D投入强度变量时,样本数会有较大程度的减少。

五、实证结果与分析

(一)地区高学历追逐热度与企业技术创新投入的关系

首先,我们检验研究假设1。我们将样本按地区高学历追逐热度指标均值分为三组,最弱的11个省份定义为高学历追逐热度低的地区,最强的10个省份定义为高学历追逐热度高的地区,然后从表1观察各组技术创新投入强度的均值。可见,随着地区高学历追逐热度的提升,技术创新投入强度RDS有明显提升。这和研究假设1是一致的。

表1 描述性统计:按地区高学历追逐热度强度分组

接下来,我们进一步通过回归分析来检验研究假设1。表2中的实证结果显示,无论我们采用RDA还是RDS度量R&D投入强度,无论在回归模型中我们是否控制时间、省份和行业固定效应,KY系数都显著为正。这说明地区高学历追逐热度和R&D投入强度存在显著正相关关系,也即该地区的高学历追逐热度越强,企业的技术创新投入越多。这就证明了研究假设1。

表2 地区高学历追逐热度对企业技术创新投入的回归结果

(二)地区高学历追逐热度对技术创新投入的影响路径识别

然后,我们对研究假设2a和研究假设2b进行检验,以识别地区高学历追逐热度对技术创新投入的影响路径。表3的实证结果显示,无论我们采用RDA还是RDS度量R&D投入强度,无论在回归模型中是否控制时间、省份和行业固定效应,交叉项系数都显著为正,PS系数仍显著为负;同时,KY的系数不再显著。这说明地区高学历追逐热度与政府扶持的结合,是推动创新投入的主要力量。换言之,政府扶持能够强化地区高学历追逐热度对技术创新的促进作用。于是,表3的实证结果就支持了研究假设2b,而拒绝了研究假设2a。这说明地区高学历追逐热度对技术创新的影响,需要通过政府扶持来实现。其中,交叉项的系数显著,而KY的系数不显著,也巧合地帮助我们减弱了实证中的内生性问题。因为在技术创新强的地区,人们可能更渴望成为技术人才,从而有可能推动地区高学历追逐热度强度的提升,但这种推动作用是直接作用,不会与政府扶持产生关系。也就是说,技术创新对地区高学历追逐热度的反向影响不会借助政府扶持来实现。

表3 地区高学历追逐热度对技术创新投入的影响路径识别回归结果

(三)地区高学历追逐热度对生产效率(全要素生产率)的影响路径识别

本文的第三个重要检验是对地区高学历追逐热度的生产效率影响路径进行识别,从而对竞争性的研究假设3a和研究假设3b进行判断。表4中列(1)−列(2)的结果显示,当交叉项不进入模型时,变量KY的系数不显著,而PS的系数显著为正。这说明政府扶持对生产效率的推动作用,相对于地区高学历追逐热度来说更加明显。表4中列(3)的结果显示,当交叉项进入模型时,PS的系数不再显著,而KY的系数变成显著为负,同时的系数显著为正。因此,这再次说明地区高学历追逐热度只有和政府扶持相结合,才能在中国发挥对生产效率的推动作用;如果离开了政府扶持,高学历追逐热度提升对于地区生产效率并没有促进作用。因此,我们的实证结果支持了研究假设3b,而拒绝了研究假设3a。也就是说,地区高学历追逐热度不能直接推动企业提高生产效率,而需要与政府对企业的支持结合,才能对生产效率产生正向的显著影响。

表4 地区高学历追逐热度对生产效率的影响路径识别回归结果

(四)稳健性检验

为了保证研究结论的科学性,本文进行了一系列的稳健性检验。由于篇幅所限,所有稳健性结果均没有汇报详细结果,只在此简单说明。

1. 地区高学历追逐热度的指标更换。为了避免地区高学历追逐热度指标测算对实证结果带来的影响,我们按照每个省份的高学历追逐热度均值的大小将31个省份分成两组,用KY01虚拟变量进行识别:地区高学历追逐热度强的组为1,弱组为0。地区高学历追逐热度强的那组一共包含15个省份,弱组共包含16个省份。然后重新进行了实证检验。回归结果基本上与表2−表4的结果是一致的,从而验证了本文指标选择和实证结果具有较好的稳健性。

2. 双盲试验(Placebo Test)。由于地区高学历追逐热度和地区文化紧密相关,我们对地区高学历追逐热度的指标测度可能会“偶然”地受到某些地区文化或地区特征的干扰,从而出现“虚假”的回归结果。换句话说,可能每个地区都有一部分特质与技术创新投入发生作用,使得无论用哪些地区来代表“高地区高学历追逐热度”地区,都会和技术创新投入产生前面回归中的结果。为了排除这种可能性,我们进一步进行了双盲试验。具体做法是:对于进入样本的31个省份,在0−1之间随机地产生31个数,随机数排名在前15名则赋值为1,认为其是地区高学历追逐热度高的地区,排名在后16名的则赋值为0,认为其是地区高学历追逐热度低的地区。我们用虚拟变量KY02来代表这一“随机”产生的地区高学历追逐热度变量。然后重复以上回归,结果与上文的实证结果一致。这进一步说明,我们采用的地区高学历追逐热度指标测度是有效的,回归结果确实反映了地区高学历追逐热度与创新投入、政府扶持间的关系,而并不是“偶然”得到的。①我们重复了10次“双盲”试验,结果没有发生本质上的变化。

3. 更换生产效率指标。为了保证实证结果的稳健性,我们进一步使用另一个生产效率指标IE(创新效率,用申请专利总数与总资产的比值度量)替换生产效率来分析地区高学历追逐热度对创新效率的影响路径。由于创新效率IE的值处于0和1之间,因此当使用IE作为因变量时,我们采用Logit模型进行回归。①我们还进行了以下稳健性考量:一是用IE的对数值进行回归,结果没有发生本质上的变化;二是使用三类专利申请指标(发明专利、实用新型专利、外观设计专利)与总资产的比值作为因变量,然后进行回归,结果也没有本质上的变化。限于篇幅,这些结果没有汇报,留存备索。回归结果与前面表4的结果基本上是一致的。因此,此处的证据再次说明地区高学历追逐热度只有和政府扶持相结合,才能在中国发挥其对创新效率的推动作用。

4. 更换政府扶持指标。为了减少因政府扶持变量选择带来的质疑,我们选择用企业性质变量IO(国有和非国有)替代政府扶持变量PS。我们用企业性质IO作为政府扶持变量对假设1、假设2和假设3重新进行了回归分析,得到的实证结果与表2−表4的结果是一致的。

5. 内生性的再次考察:引入“大米理论”工具变量。尽管上文反复考虑了内生性问题,并认为内生性问题并不会影响本文的主要分析结论,但常规的能消除内生性困扰的方法仍然是引入工具变量。为“地区高学历追逐热度”这样一个具有文化维度的测度指标再找到一个合适的工具变量,使其只直接影响和关联“地区高学历追逐热度”测度指标,而不直接影响“技术创新”指标是非常困难的。所幸的是,近期Talhelm等(2014)提出的“大米理论”为本文提供了一个较合适的工具变量。他们的研究认为,大米种植比率较低,而小麦、玉米、豆类种植较高的地区更不依赖团队合作,而更相信个人能力。这是因为大米种植过程中,需要合作建水渠灌溉。这样,大米种植比率较低的地区就更多地强调个人贡献和能力,更注重培养个人的能力,而大米种植比率较高的地区可能具有更多的合作和团队精神。

虽然“大米理论”与技术创新的关系还存在诸多争议(Ruan等,2015),但我们至少可以认为,大米种植率所带来的地区文化特质差异,可以作为一个有效的工具变量引入我们的模型。这是因为,“高学历追逐热度”高的地区,人们更重视提高学历,也就会更强调优秀个人的贡献,这与Talhelm等(2014)所述的大米种植比率低地区的“高层次个人贡献”文化特质有共通之处。也就是说,“大米种植比率低”会直接提升地区“高学历追逐热度”,但不会直接影响技术创新(逻辑上应该是通过地区文化特质来影响技术创新)。鉴于此,我们引入“大米种植比率低”地区虚拟变量,作为“地区高学历追逐热度”变量的工具变量,重复表2−表4的回归。具体做法是:选择Talhelm等(2014)研究中排名前10位的“大米种植率低”的省份(1996年数据),令其为1,其余为0。以此变量作为地区高学历追逐热度变量(KY)的工具变量,同时以此变量与PS的交乘项作为的工具变量,通过两阶段最小二乘法进行回归分析,结果与之前的结果仍然基本一致。

6. 删去北京、上海和西藏样本的稳健性检验。当然,也可能存在这样一种极端情况:如果一个地区重点大学非常多,导致外地生源很多,而外地生源又不认同其本科学校所在地区的文化,且这个地区考研的主要又是外地应届毕业生,那么我们的指标就不可靠了。不过,全国只有两个地区可能满足上述条件,即北京和上海。于是,为稳妥起见,我们进一步进行稳健性检验,通过删去北京和上海的样本,重复所有实证过程。结果仍然与之前的相似。此外,由于西藏地区的文化具有一定的特殊性,而且其高学历追逐热度的值较其他省份变化较大,②西藏地区的高学历追逐热度的标准差值在各省份中最大,说明西藏地区的高学历追逐热度指标最不稳定。因此我们还尝试删去西藏地区的样本,重新进行了实证检验。实证结果发现,实证结果与之前的基本一致。

六、结论与启示

近年来,我国的高学历追逐热度持续上升,这说明更多的人有强烈意愿成长为高学历人才。那么,这种成长意愿是否有利于我国企业的技术创新呢?关键问题集中在两个方面:一是中国式的地区高学历追逐热度是否能够促进技术创新?二是地区高学历追逐热度推动技术创新的路径或者说向技术创新传导的组织体系是什么?

为此,我们尝试构建一个能够合理测度我国各省份高学历追逐热度的指标。在考虑内生性影响、指标稳健性影响的基础上,根据基本理论逻辑,本文完成了地区高学历追逐与技术创新关系的实证研究。我们发现了以下两个事实:第一,地区高学历追逐对于技术创新存在显著的推动作用。这说明考研并不只是为了追求职场升迁,而且具有推动技术创新的作用。第二,高学历追逐对技术创新的推动作用需要在政府对相关地区企业有效支持的环境下才能充分实现。地区高学历追逐热度与政府支持的结合,还有利于充分发挥政府扶持对技术创新的推动作用,进而推动企业全要素生产率和技术创新效率的提升。也就是说,尽管地区高学历追逐热度本身能够促进技术创新,但这种促进作用在很大程度上必须与政府扶持同时进行。双盲试验(Placebo Test)、更换地区高学历追逐热度变量指标及借鉴著名的“大米理论”引入工具变量方法的检验,都说明了本文的研究结论具有较强的稳健性。本文的政策含义在于:追求高学历的地区氛围,可以在政府的有效引导下充分发挥其对技术创新的推动作用。通过给予企业一定的政府扶持,能够更好地激发企业的高学历技术人才的创新热情,从而推动地区生产效率的提升。

[1]聂辉华,谭松涛,王宇锋. 创新、企业规模和市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析[J]. 世界经济,2008,(7):57−66.

[2]解维敏,唐清泉,陆姗姗. 政府R&D资助,企业R&D支出与自主创新——来自中国上市公司的经验证据[J]. 金融研究,2009,(6):86−99.

[3]许昊,万迪昉,徐晋. 风险投资背景、持股比例与初创企业研发投入[J]. 科学学研究,2015,(10):1547−1554.

[4]姚洋. 高水平陷阱——李约瑟之谜再考察[J]. 经济研究,2003,(1):71−79.

[5]张宇燕,高程. 海外白银、初始制度条件与东方世界的停滞——关于晚明中国何以“错过”经济起飞历史机遇的猜想[J]. 经济学(季刊),2005,(2):491−518.

[6]Acemoglu D,Johnson S,Robinson J. The rise of Europe:Atlantic trade,institutional change and economic growth[J].American Economic Review,2005,95: 546−579.

[7]Acemoglu D,Ticchi D,Vindigni A. Emergence and persistence of inefficient states[J]. Journal of the European Economic Association,2011,9(2): 177−208.

[8]Aghion P,Bond S,Klemm A,et al. Technology and financial structure:Are innovative firms different?[J]. Journal of the European Economic Association,2004,2(2-3): 277−288.

[9]Almeida H,Hsu P−H,Li D. Less is more:Financial constraints and innovative efficiency[R]. SSRN Working Paper,2013.

[10]Bhagat S,Welch I. Corporate research & development investments international comparisons[J]. Journal of Accounting and Economics,1995,19(2-3): 443−470.

[11]Brown J R,Martinsson G,Petersen B C. Law,stock markets,and innovation[J]. Journal of Finance,2013,68(4):1517−1549.

[12]Fan J P H,Wong T J,Zhang T. Politically connected CEOs,corporate governance,and post-IPO performance of China's newly partially privatized firms[J]. Journal of Financial Economics,2007,84(2): 330−357.

[13]Guo G. Party recruitment of college students in China[J]. Journal of Contemporary China,2005,14(43): 371−393.

[14]Khwaja A I,Mian A. Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market[J].Quarterly Journal of Economics,2005,120(4): 1371−1411.

[15]Li H,Meng L,Wang Q,et al. Political connections,financing and firm performance:Evidence from Chinese private firms[J]. Journal of Development Economics,2008,87(2): 283−299.

[16]Luo D,Ying Q. Political connections and bank lines of credit[J]. Emerging Markets Finance and Trade,2014,50(S3): 5−21.

[17]Olley G S,Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry[J]. Econometrica,1996,64(6): 1263−1297.

[18]Ruan J,Xie Z,Zhang X. Does rice farming shape individualism and innovation?[J]. Food Policy,2015,56: 51−58.

[19]Shleifer A,Vishny R W. Politicians and firms[J]. Quarterly Journal of Economics,1994,109(4): 995−1025.

[20]Szelenvi I. The intelligentsia in the class structure of state-socialist societies[J]. American Journal of Sociology,1982,88: 287−326.

[21]Talhelm T,Zhang X,Oishi S,et al. Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture[J]. Science,2014,344(6184): 603−608.

[22]Walder A G. Career mobility and the communist political order[J]. American Sociological Review,1995,60(3): 309−328.

[23]Walder A G,Li B,Treiman D J. Politics and life chances in a state socialist regime:Dual career paths into the urban Chinese elite,1949 to 1996[J]. American Sociological Review,2000,65(2): 191−209.

[24]Zhou X. Economic transformation and income inequality in urban China:Evidence from panel data[J]. American Journal of Sociology,2000,105(4): 1135−1174.