傅山草书风格的成因与启示

陈奎熹 张川

傅山的草书连绵跌宕,生机郁勃,是书法史上一座雄奇伟岸的高峰。随着关于傅山资料的日渐丰富,我们能够更清楚地了解到傅山的书学思想和他在人生各阶段的书法面貌。已有不少书家学者从史料和整体风格方面对傅山书法进行了研究,本文将从书法技法角度切入,探究傅山风格形成背后的动因,希望能对当代书家在建立个人面貌的探索上有所裨益。

傅山生于1607 年,即明万历三十五年,卒于1684 年,即清康熙二十三年,享年77 岁。傅山晚年回忆自己的学书经历道:

“吾八九岁即临元常,不,似。少长,如《黄庭》《曹娥》《乐毅论》《东方赞》《十三行洛神》,下及《破邪》,无所不临,而无一近似,者。最后写《鲁公家庙》,略得其支离。又朔而临《争座》,颇欲似之,又进而临《兰亭》,虽不得其神情,渐欲知此技之大概矣。老来不能作小楷,然于《黄庭》,曰厉其微,裁欲下笔,又复千里。”

《上兰五龙祠场圃记》是我们能见到的傅山较早的作品,清代刘䬠说此作“盖崇祯辛巳书也”,这里的辛巳指公元1641 年,那时傅山34 岁。

这幅作品用笔潇洒流畅,结字典雅秀美,可以看出傅山学习魏晋以及赵董的影子,属于典型的秀美一路的明人草书风格[1]。从这幅作品“圃”“也”等少数几个字的处理上,我们能隐隐窥见傅山性格里豪放的一面。

中年时期的傅山,经历了山河骤变,性格和书法风格都发生了显著变化。《丹崖墨翰》收录了傅山写给魏一鳌的18 封信札,由于信札内容连贯且年代可考,所以这些信就成为了我们研究傅山中年时期风格转变的很好的材料。第一封信里说:“天生一无用人,诸凡靠他不得,已自可笑,一身一口,亦靠不得,栖栖三年,以口腹累人……”白谦慎先生认为“栖栖三年”指的是明亡后的三年,旧时算法当年算作第一年,那么第一封信札应该写于1646 年。第18 封信中记录了傅山与魏一鳌相约见面并赠送十二条屏的内容,根据艾俊川在《傅山致魏一鳌手札编年》一文中的考证,这封信和十二条屏应当成于1651 年[2]。我们可以看到第一封信札里赵孟頫的影响非常清晰,但到了第十八札,颜真卿的气息已经比较浓厚了。无疑这是傅山“复宗先人四五世所学之鲁公,而苦为之”的结果。

对中年风格的突变,傅山有这样的记录:

“贫道二十岁左右,于先世所传晋唐楷书法,无所不临,而不能略肖。偶得赵子昂香光诗墨迹,爱其圆转流丽,遂临之,不数过而遂欲乱真。此无他,即如人学正人君子,只觉觚棱难近,降而与匪人游,神情不觉其日亲日密,而无尔我者然也。行大薄其为人,痛恶其书浅俗,如徐偃王之无骨,始复宗先人四五世所学之鲁公,而苦为之,然腕杂矣。不能劲瘦挺拗如先人矣。”

对赵孟頫的摒弃和对颜真卿的选择有一个很重要的直接原因,那就是甲申鼎革之后,傅山把艺术作为了表达政治抱负和意识形态的武器[3],忠义大节的颜真卿无疑是傅山学习的最好典范。但我们不能忽视隐藏在直接原因背后的艺术规律。在傅山早年的《上兰五龙祠场圃记》中其雄强的面貌就已初露端倪,选择颜真卿其实也是一种主动的艺术追求。此外,傅山最初“临晋唐楷书法而不能略肖”,而临赵子昂却“不数过而遂欲乱真”,这也是因为傅山性格和赵的圆融有契合之处。傅山对赵孟頫的评价也在逐渐转变,从最初“大薄其为人,痛恶其书浅俗”,转变成了“近细视之,亦未可厚非”,认为赵“熟媚绰约,自是贱态,润秀圆转,尚属正脉”。吸收了赵的圆转和颜的朴茂之后,傅山的草书形成了初步风貌。

下图是傅山在第18 封信札中提到的送给魏一鳌的十二条屏,这组作品用笔刚劲倔强,结体扭曲夸张,一如屈曲盘横的老树枯藤[4]。这是傅山对草书风格的一种探索,也许也是他这一时期内心世界的真实写照。

中年以后,傅山开始关注篆隶,提出了许多掷地有声的观点:

“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也。”

“不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。”

“楷书不知篆隶之变,任写到妙境终是俗格。钟王之不可测处,全得自阿堵。”

“所谓篆隶八分,不但形相,全在运笔转折活泼处论之。俗字全用人力摆列,而天机自然之妙,竟以安顿失之,按他古篆隶落笔,浑不知如何布置,若大散乱,而终不能代为整理也。”

“汉隶之不可思议处,只是硬拙,初无布置等当之意。凡偏旁左右宽窄疏密,信手行去,一派天机。”

可见,傅山学习篆隶,看中的是篆隶字势的硬拙,运笔转折处的活泼,还有字形排布上的天机自然。在傅山眼里,只要得到了篆隶的笔意,那么 “古籀真行草隶”其实是“本无差别”的。历史上五体兼善的书家是很少的,要做到五体融合更是难上加难。下面我们就看一下,傅山是如何将篆隶之变融入到他的草书里的。

下图“荒”“芒”二字取自《祝王锡予六十寿十二条屏》。这是傅山应老友之子请托,为王锡予用心创作的祝寿作品。当时傅山隐居在太原市汾河西岸的崛围山多福寺中,潜心研究先秦诸子和道藏儒家经典[5]。作品后面的跋中提到自己“老臂作痛,焚砚久矣”,我们猜测可能是傅山的研读计划太庞大,或者老来身体不适,所以写字不是那么频繁了。但是傅山一段时间中不写字,不是说他真的放弃了书法,相反的是,这组作品结字独特用笔灵活,证明他的艺术水平正在向前猛进。这就告诉我们一个明确的经验,在高水平的艺术创作中,技法层面的影响已经很小了,书家的学养更多的影响着作品的精神气质。

这组作品还有一个有趣的特点,那就是傅山在书写这组作品的时候用的毛笔不太好,笔尖分叉了,无意中使得运笔的走势清晰可见,这对我们研究傅山用笔的使转有着宝贵意义。

我们可以看到,“荒”“芒”草字头最后一笔的撇和“亡”字的点相连,“亡”字下一笔横的书写方向是从右往左的,这是典型的篆书写法。傅山通过引入篆书的笔顺,增强了书写的连贯性,这是服务于构建作品圆融风格的。我们再看这两个字的最后一笔,有明显的隶书笔意,傅山的很多竖弯钩和竖折,都采用了这种笔势。

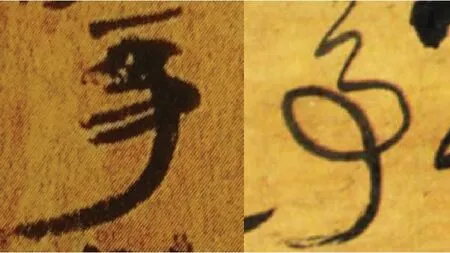

傅山在写“何”“争”“事”这些字的时候,最后一笔常用中锋扫出,饱满有力。上图左边的“事”字出自《东海倒座崖诗轴》,右边的“事”字出自汉代《肩水金关出土简牍》。

在很多出土的简帛中,率性的书写者会将字的最末一笔写得非常粗壮,这是那个时代普遍的审美,我们可以合理地推测,傅山将这一特点吸收到了自己的草书里。白谦慎在《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》一书里也提到了类似的笔画。《傅山的世界》中对傅山《哭子诗》的“前”字和《居延汉简》中的“年”字最后一笔做了比较,同样印证了傅山有意地将篆隶融入草书创作里[6]。

傅山草书里还有一点比较强烈的个人风貌,那就是会把“女”字写歪。下图“婆娑”二字出自《茅檐瓦雀乱飞回七绝诗》,右边的三个“女”字最上是春秋的小篆,下面两个是周朝的铭文。所以我们知道,把“女”字写歪不是出于傅山的臆造,而是从篆书里获得的灵感。通过这种方式增加了字的不稳定感,也给作品增加了古意。

傅山学习篆隶的目的在于取篆隶之浑厚、古朴、等营养而参融到其他书体,尤其是草书中,最后达到“镕铸虫篆,陶均草隶”的境界。此时傅山的书法已经比较成熟,但他对艺术的探索没有止步于此,在潜心研究学问,重新研究二王之后他的艺术水平又有了一次重大飞跃。傅山对二王作品的临摹是下了苦功的,他现存作品中很多是临摹的二王法帖,如《临王羲之伏想清和帖轴》《草书临王羲之诸从帖轴》《草书临王羲之明府帖轴》《草书临王献之安和帖轴》等,均表现出对二王的创造性理解。晚年的傅山隐居山林,平静地反思,他深入研究先秦诸子,书法上,他开始重新重视“二王”,认为“二王”,尤其是王羲之才是书法之“大乘”,他也从对“二王”的领悟中“渐欲知此技之大概矣”。这种变化表现在笔法上,就是高密度地引入了王羲之标志性的绞转笔法,为作品注入了雄俊的风神。

上图中“路”“高”二字出于《晋公千古一快》四条屏,“游”“侠”二字出于《孟浩然醉后赠马诗》。这四个字中笔画的残破处是运笔时强烈的绞转造成的,下图从王羲之《丧乱帖》中截取了数字供读者比较。

随着傅山老来艺术境界的成熟,他对赵孟頫也有了新的评价。傅山写了一首《秉烛》,表达了对赵孟頫真挚的欣赏,诗中引用了“斫轮”的典故,所以我们可以知道这首诗是傅山七十岁之后写的(《丹崖书论》,林鹏)。诗文如下:

秉烛起长叹,奇人想断肠。

赵思真足异,管婢亦非常。

醉起酒犹酒,老来狂更狂。

斫轮余一笔,何处发文章。

“斫轮”的典故出自《庄子·外篇·天道》。轮扁说:“斫轮,徐则干而不固,寄则苦而不入,不徐不疾,得之于心而应之于手,口不能言,有数存乎其间,臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之于臣,是以行年七十而老斫轮。”轮扁这段话的要点是:不徐不疾得心应手的奥妙,口不能言,轮扁无法将这种奥妙传授给自己的儿子。斫轮如此,书法何尝不是如此,书法的规律需要靠自己去体会,在实践中掌握它,并巩固发展它[7]。

纵观傅山七十年书法之路,当时的学术思潮和艺术风气,以及其家学渊源和突出的个性,民族意识和明遗民立场,敏锐的艺术洞察力和超前的创新意识都影响了他对临帖对象的选择。傅山少年时候从元常和二王帖学出发,兜兜转转一路又回到了这里,看似走了弯路转了一个大圈,实乃因为艺术的发展,就是这样一个螺旋上升的过程。

有趣的是,董其昌对待赵孟頫的态度也有着从贬低到赞扬的转变。他在晚年回忆道:“余年十八学晋人书,便已目无赵吴兴”,“今老矣,始知吴兴之不可及也”。相似的经历,反映出傅山和董其昌两位大师的真诚和艺术上不断探索的态度。

在对待古人的态度上,傅山认为要吸收古人的经验,同时更要善于变化,傅山说道:“得少为足,于问学则小器。”他还说道:“君子问学,不时变化,如蝉脱壳,若得少自固,岂能长进?”凡是攀上了艺术高峰的书家,都离不开这种谦逊的探索精神。在这方面孙过庭同样有精彩的论述:“或有鄙其所做,或乃矜其所运。自矜者将穷性域,绝于诱进之途;自鄙者尚屈情崖,必有可通之理。”艺术是没有止境的,一个书家所能达到的高度,受天资的限制,也受自我追求的限制。一个书家的天资因素自己不能改变,什么时候矜其所运了,也就自绝于诱进之途了。

在治学态度上,傅山提倡的是专精和博综。他解释专精说:“读书不可贪多,只于一种里专研穷究,打得破时,便处处皆融。此与战阵、参禅,总是一样。若能如此,无不可用。若但乱取,东西齐撞,殊不中用。不唯不得力,且累笔性。此不是不教读书之说,是戒读而不精者之语。知此则许言博也。”傅山虽然提倡专精,但他并不以钻研一书为满足,而是通过一书打好学习基础,为进一步“博综”创造条件[8]。这学习方法也是历史上绝大多数的书家认同的。清朱和羹在《临池心解》中的一段话很好地总结了这一过程:

“凡临摹须专力一家,然后以各家总览揣摩,自然胸中餍饫,腕下精熟。久之眼光广阔,志趣高深,集众长以为己有,方得出群境地。”

书家最初选择临帖对象的时候,受时代背景的影响,受自己的审美眼光的限制,所选择的法帖往往和自己最终风格并不一致,但这时候不必过多考虑个人风格的问题,要做到“专力一家”,我们需要通过对一本字帖的专精打开通往艺术殿堂的大门。第二阶段的博取则是在书家在自己审美追求指导下对前代经典广泛地吸收借鉴。此时书家性格已初步形成,对可以表达自己性情的技术元素也有了感知,因此需要在总览各家经典范式的基础上,选取可以为构建自己风格服务的技法。

傅山的书法理论,大多是只言片语式地体现在题跋里或者信札中,其中最著名的当属“四宁四毋”。关于“四宁四毋”理论需要我们注意的是,这虽然是傅山提出的艺术主张,但并不代表他最高的审美追求。“四宁四毋”主张出现在《霜红龛集》里的《作字示儿孙并跋》一文中:

“不知董太史何见,而遂称孟頫为五百年中所无。贫道乃今大解,乃今大不解。写此诗仍用赵态,令儿孙辈知之勿复犯。此是作人一著。然又须知赵却是用心于王右军者,只缘学问不正,遂流软美一途。心手不可欺也如此。危哉!危哉!尔辈慎之。毫厘千里,何莫非然。宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排,足以回临池既倒之狂澜矣。 ”

我们可以看到,“四宁四毋”上文接的是对赵孟頫的批判,对董其昌的不理解,但通过本文的分析我们知道,晚年的傅山对赵孟頫的态度已经由批判转变成了敬佩,因此笔者认为,“四宁四勿”是傅山中年时期艺术实践的理论升华,是针对当时流行的软媚书风开出的一副药方,也是留给儿孙学书道路上使用的锦囊,一旦误入歧途也可以凭此“回临池既倒之狂澜”,但并不代表傅山最高的审美追求。这个观点是可以和傅山作品风格相印证的,因为“拙”“丑”“支离”和“直率”,不能充分概括傅山晚年书法风格的全貌。

那么傅山最高的审美追求是什么呢?他并没有明确地告诉后人,我们需要的,也并不是百分百地还原傅山书法的风格面貌,而是要掌握书法学习的方法。每个书家成长的道路都是独特的,没有一成不变的教条可遵循,我们要做的是认识并掌握科学的方法,通过勤思和苦练,将时代背景、个人性情,熔铸成自己独特的艺术风貌。