应用项目管理提高我院《居民死亡医学证明(推断)书》管理质量的实践探索

张晶晶 王文鑫

项目管理是指项目管理者在有限资源的约束下,运用系统观的方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效的管理,使项目从决策到实施全过程按照计划、组织、指挥、协调、控制和总体评价顺序进行,以达到项目的特定目标[1]。《居民死亡医学证明(推断)书》是指医疗卫生机构出具的、说明居民死亡及其原因的医学证明。2014年1月1日起,全国医疗机构使用国家统一制定的《居民死亡医学证明(推断)书》。《居民死亡医学证明(推断)书》是从事人口统计、生命统计等有关工作的基本信息来源;是诉讼或司法的法律证据;是群众性、社会性凭证及公证必备文件[2]。我院将项目管理的理论及管理分析方法运用到医院《居民死亡医学证明(推断)书》管理中,取得了初步成效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

抽取我院2017年1月~5月项目实施前死亡患者的《居民死亡医学证明(推断)书》298份与2017年8月~12月项目实施后死亡患者的《居民死亡医学证明(推断)书》346份。

1.2 方法

1.2.1 项目背景

对我院填报《居民死亡医学证明(推断)书》的临床科室进行走访调查,发现我院《居民死亡医学证明(推断)书》管理现况如下。

(1)临床科室医生均手工填写《居民死亡医学证明(推断)书》 ,四联中存在较多重复信息,在填写的过程中临床医生需反复填写死者信息,填写1份《居民死亡医学证明(推断)书》平均需要20min~30min,增加了临床工作量。

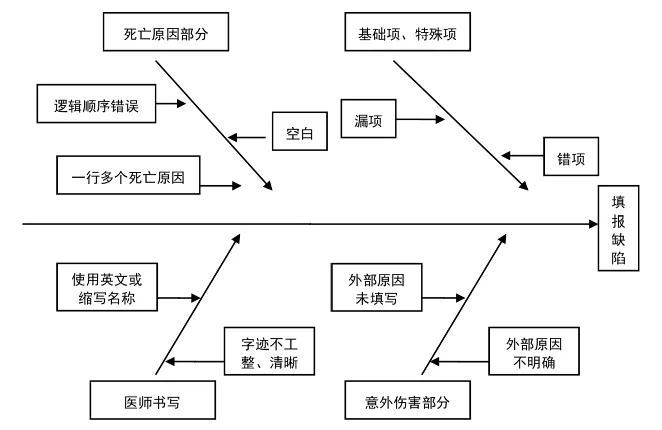

(2)《居民死亡医学证明(推断)书》手工填写时存在死亡原因填写不准确、字迹不工整、漏填信息等现象,影响了死亡信息的上报和统计。应用因果分析图(鱼骨图)分析了导致填报缺陷的主要因素,详见图1。

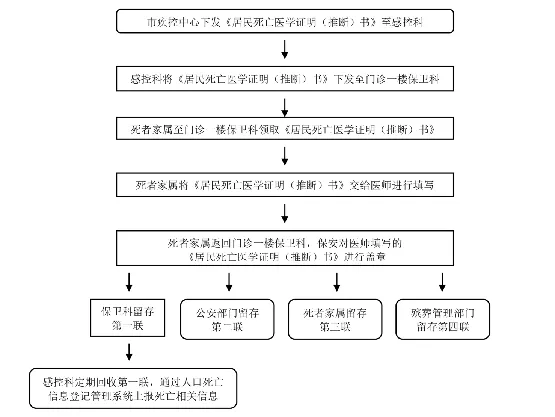

(3)《居民死亡医学证明(推断)书》办理流程较复杂,死者家属首先在门诊一楼保卫科领表,再去临床科室找医生填写,填写后再次返回到门诊保卫科进行盖章,感控科定期回收。这一流程造成死者家属需在医院中多次往返。详见图2。

1.2.2 项目启动

针对《居民死亡医学证明(推断)书》管理存在的问题,在医院领导的授权下,质控办联合相关科室成立项目组,利用HIS系统,开发《居民死亡医学证明(推断)书》电子版的填写模块,以便直接从HIS系统提取死者相关信息,以此减少临床医生的工作量,优化《居民死亡医学证明(推断)书》办理流程,并对临床医师进行《居民死亡医学证明(推断)书》规范填写的相关培训,提高《居民死亡医学证明(推断)书》填写和死亡信息上报的准确性和完整性,进而加强对《居民死亡医学证明(推断)书》的质量管理。

1.2.3 项目计划

《居民死亡医学证明(推断)书》项目负责人由质控办科长担任,并由其负责成立项目组,项目组成员包括医学工程部、感染控制科、质控办、医务部及临床医师(急诊科、重症监护室)。项目成员进行责任划分:项目负责人负责召开项目组成员联席会议,根据《居民死亡医学证明(推断)书》管理存在的问题进行讨论分析,提出目标并制定相关措施。医学工程部负责《居民死亡医学证明(推断)书》电子模块功能的开发及后期的调整;感染控制科负责提供《居民死亡医学证明(推断)书》填写规范方面的指导及培训;质控办负责对《居民死亡医学证明(推断)书》现有的办理流程进行流程再造,监管全院《居民死亡医学证明(推断)书》模块的使用情况,并根据反馈随时调整,最后负责项目的总结;医务部负责将《居民死亡医学证明(推断)书》管理纳入日常终末病历质量管理考核;临床医师(急诊科、重症监护室)负责提出《居民死亡医学证明(推断)书》电子模块功能建议,并在试运行过程中向医学工程部提出存在问题及相应改进意见,以保证项目的顺利开展。

图1 《居民死亡医学证明(推断)书》填报缺陷情况原因分析

图2 项目实施前《居民死亡医学证明(推断)书》办理流程

1.2.4 项目实施

在项目实施阶段,项目组成员召开联席会议,修订相关管理制度,落实项目组工作计划及工作职责。项目组在两个临床科室(急诊科、重症监护室)试运行《居民死亡医学证明(推断)书》电子模块,并对试运行科室医师进行《居民死亡医学证明(推断)书》电子模块规范填写的相关培训。项目组定期与试运行临床科室主任召开项目会议,对优化后流程的可行性及电子模块中存在的不足提出改进意见及建议,并针对试运行过程中发现的问题做出调整,进行持续质量改进,以保证项目质量及顺利进行,最后在全院培训推广使用。

1.2.5 项目控制

由于技术方面的限制,死者某些信息提取不完整。项目组考虑实际工作需要,使所有从电子病历中提取的信息均可修改,以确保信息的完整性;上报的《居民死亡医学证明(推断)书》存在填写问题时,项目组对填写中常见不规范及不准确的地方进行针对性的培训,以提高执行力度;对于终末病历质量,考核组将《居民死亡医学证明(推断)书》管理纳入日常工作中,进而保障项目的质量。

1.2.6 项目结尾

对项目实施过程中产生的相关文档资料进行整理归档, 完善相关制度及工作流程。

1.3 统计分析

运用SPSS 17.0软件进行统计分析,百分率或构成比的比较采用x2检验。

2 结果

2.1 《居民死亡医学证明(推断)书》改造流程情况

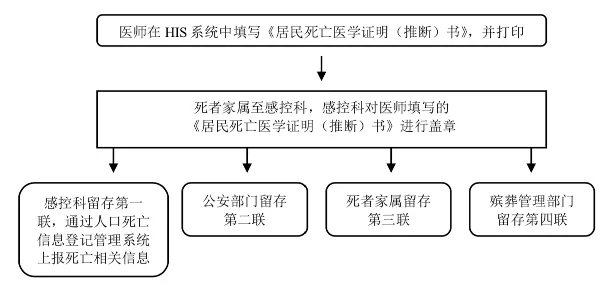

项目组对我院《居民死亡医学证明(推断)书》实施了历时2个月的项目管理,优化了办理流程,减轻了医师填写负担。项目实施后,医师填写1份《居民死亡医学证明(推断)书》只需要2min~4min,且内容清晰,便于死亡信息的上报和统计。此外,还对之前复杂的办理流程进行了改进。改进后的流程见图3。

图3 项目实施后《居民死亡医学证明(推断)书》改造流程

2.2 《居民死亡医学证明(推断)书》填报情况

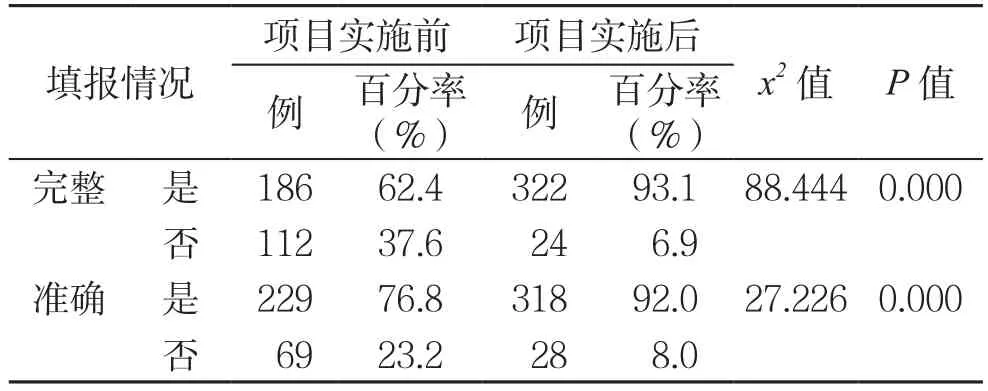

项目实施前,临床医师填报《居民死亡医学证明(推断)书》的完整率和准确率分别为52.5%和76.9%,项目实施后,临床医师填报完整率和准确率分别提高至95.4%和97.7%。差异有统计学意义(P<0.05),详见表1、图4。

表1 《居民死亡医学证明(推断)书》填报情况(例,%)

3 讨论

项目管理已成为知识经济时代重要的管理手段,应用非常广泛[3]。该方法的应用具有一定的针对性,项目实施前期要充分分析存在问题及影响因素,确定需要协调解决相关问题的部门,为组建项目组做好充分准备。项目管理方法能够加强多部门协作,提高工作质量与效率,做出良好决策,提供解决问题的方案。

我院应用项目管理的理论与方法,从启动、计划、实施、控制、结尾5个方面对院内《居民死亡医学证明(推断)书》进行质量管理,该项目的实施涉及质控办、医学工程部、感染控制科、医务部等多个职能部门,通过项目管理的实施,我院《居民死亡医学证明(推断)书》管理取得了初步成效。《居民死亡医学证明(推断)书》流程的改造,缩短了死者家属办理时间;临床医师熟练掌握《居民死亡医学证明(推断)书》的规范填写及电子模块的操作方法,减少了临床医师工作量的同时,也提高了填报信息的准确性及完整性,且均有电子版存档,避免了重复开具,为《居民死亡医学证明(推断)书》持续改进管理的常态化打下基础。

项目管理作为一种计划管理理论与方法,把熟知的计划、实施、总结等常见的管理过程具体化、明确化、系统化,利用有限的时间、人力、物力和财力,去完成既定目标任务,其对资源有效规划和利用的优势非常明显[4],是一种通用且实战性很强的管理工具,可用于医院管理的各个层面[5]。作为一种全新的运作模式, 项目管理方法是对医院传统管理的有益补充,其为医院管理者开启了一个广阔的思维平台,提供了一种新的管理模式。

[1] 美国管理协会.项目管理知识体系指南(PMBOK指南)[M]. 3 版.北京:电子工业出版社,2005 : 5.

[2] 程燕华.死亡医学证明书填报存在的问题及解决措施[J].中国病案,2011, 12(11) : 21-22.

[3] 陶玉秀.以项目管理促医院管理的改革与创新[J].中国医院,2005, 10(9) : 73-74.

[4] 张跃惠,朱绍淙.项目管理在民营医院管理中的应用实践[J].江苏卫生事业管理,2010, 1(21) : 26-27.

[5] 郑部,赵静.某医院应用项目管理的启示[J].解放军医院管理杂志,2013, 20(5) : 430-431.