波尔坦斯基 说吧,记忆

李乃清

法国艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基(Christian Boltanski)曾将自己的生命出售给一名赌徒。

2010年,66岁的波尔坦斯基遇见澳大利亚塔斯马尼亚岛上一位奇怪的富人,这是个被赌场封杀的赌博天才,他所有财富都由赌博获得,同时还喜爱收藏埃及木乃伊。当他对波尔坦斯基的作品表现出极大兴趣时,波尔坦斯基大胆建议:“不如就收藏我的生命吧。”

于是,这位金主兼藏家以2018年波尔坦斯基的生命消亡为赌注,每月支付给艺术家固定“赌资”。自2010年1月以来,这位藏家在波尔坦斯基的工作室安装了4台摄像头,全天候拍摄艺术家的工作与生活,影像内容实时投影在他名下的—个洞穴里,并对公众开放,作品取名《克里斯蒂安·波尔坦斯基的人生》。

波尔坦斯基曾经表示,如果赢得这场赌局,他希望能在中国举办个展。2018年4月25日,对赌获胜的波尔坦斯基如愿来到中国,他的首次大型个展“忆所”在上海当代艺术博物馆(PSA)拉开大幕。

波尔坦斯基笑言,即便自己真的去世了,那位藏家拥有的仅仅是他的录像,并非他的灵魂,所以只是徒劳。“在这个影像当中你可以看到我的行动,但你却无法捕捉到我的想法,观者可能觉得获取了某—部分我的记忆,但其实没有。”

悬空的丝网帷幕上投影着波尔坦斯基的面庞,随着时间流逝,帷幕上不断变化着他7岁至65岁的面孔,穿过作品《与此同时》,观者步入一条暗黑走廊,近三米长的墙壁由一排电子计数器组成,上面的红色数字不停闪烁着,波尔坦斯基将自己的生命带入了作品《最后一秒》中。

“这个巨大的秒表计时器记录着至今我活了多少秒。我做了一辈子艺术家,想尽各种办法用作品留住人的生命和记忆,不愿忘记任何东西。但时间一直往前跑,不会为我们停下来。我等待计时器停下时的那个数字,那将是我生命结束之时。”

波尔坦斯基的作品富含自传色彩,童年回忆总是不自觉地投射在其创作中,“战争和犹太人身份对我来说是生命中最重要的事”。

他生于1944年9月6日,巴黎从德国占领下解放的第12天。“为躲避纳粹追捕,我爸爸已经在地下室住了两年,我的全名其实叫克里斯蒂安·自由·波尔坦斯基,中间名‘自由(Libert e)是爸爸给取的,对我们犹太人来说,自由太可贵了。”

略显荒诞而悲凉的童年经历成为波尔坦斯基一生的印记,他从小就听闻很多纳粹集中营的往事,虽然他长大时战争已结束,但战争却深深影响了他,“死亡”与“人类境况”成了他的创作核心。

“死亡在人的生命里是注定的。在我看来,每个人活着时都很特别,一旦死了很快被忘记。举个例子,我们记得自己的爷爷,却不记得爷爷的爷爷是谁。对于那些去世很久的人,我们该用什么方式去记住?于是,我在家里搜集了很多死者照片,大概1万张瑞士死者的肖像,有些人我认识,更多是陌生人。我的早期作品,就是以死者的照片为主。”

波尔坦斯基娓娓叙述着自己的创作经历,低沉浑厚的法语,在空气中震颤、流淌,仿佛是一位来自异乡的萨满。

“我曾在智利偶遇一位阿塔卡玛沙漠的萨满巫师。我感觉自己的想法和他十分接近:特别是关于祖先的话题。我们的臉就像是历代先辈写下的谜语,我们的心智则是祖先心智的总和。”

除了1万张瑞士死者的照片,波尔坦斯基还从报纸上剪下3000个新生婴儿的照片,变成大型机械装置;他曾回收10吨废旧衣服,将之堆积如山,任由起重机抓起抛下;十多年来,他收集了全球12万人的心跳声,永久安置在日本一个海岛的木屋里,变成一个心跳档案馆,人们或许可以在其中找到自己爱人、朋友的心跳声……

“我的作品都包含人的元素。我始终认为,不论是一张人物相片、一件穿过的衣服,还是一次心跳、一具尸体,都代表着一种缺席……我试图保存每个人的记忆。广泛意义上的记忆留存书本之中,而那些不甚重要的个人记忆则如过眼云烟销声匿迹了。我想把所有记忆都保存下来,即使明白这场战斗尚未开始我就输了。”

“传送带”上三千个婴儿的照片

博物馆一楼已被近十吨花花绿绿的废旧衣服占据,旧衣物堆砌成山,矗立展厅中央,与此同时,一座高达15米的起重机钩爪悬挂在衣物堆砌而成的山峰之上,重复抓起、抛下……

作品《无人》最早(2010年)在巴黎大皇宫亮相,之后在纽约、米兰等地“重演”。“人们穿过的旧衣服,对我来说是一种‘鬼魂,我回收了十多吨旧衣服,把它们堆成山。这些衣服就是人的第二层皮肤,象征了人类的肉身,曾经活着的人死了,衣服却保留了下来,记录肴他们的生命。起重机不停地把衣服抓起抛下,就像是上帝之手,在不可预知的命运而前,个人的生命实在是太脆弱了。”

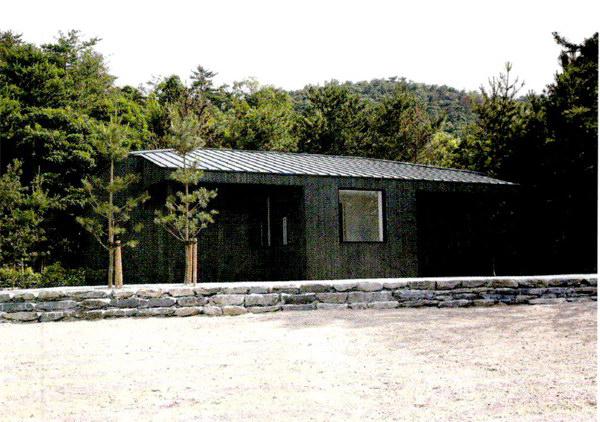

心跳档案馆日本丰岛2010年

一枚灯泡、一把椅子、一个旧饼干盒……从由废弃衣物堆砌的《无人》到用灯泡吊挂而成的《到达》,波尔坦斯基如幽灵般在雾气缭绕的旧电厂漫游,讲述他那主角待定的“不可能的人生”。

由于读写障碍,童年时期的波尔坦斯基与学校教育格格不入。父母没有强迫他继续学业.让他在亲密的家庭氛围中成长,或是陪伴他去陌生的地方四处旅行。

“我从小是个脑同路有点怪的小孩,12岁就没去学校上学了。18岁以前,我甚至都不敢一个人出门。幸运的是,我很小就开始在家里写写画画,出门看艺术展览是我外出的唯一动力。艺术.算是自我治愈的一种方式吧。”

波尔坦斯基的母亲是位作家。和文艺圈交往甚笃,为了纠正他内向、害羞的秉性,家人给他在艺术界找到些打杂工作,例如在画廊或艺术中心填写档案卡,这段经历渐渐形成了他独特的智识结构。

波尔坦斯基曾经夸口,由于从未读过书,他大多时候都泡在电视机前。“有时候,我觉得最好的工作方式就是躺在床上看电视,但现在电视节目太烂了,你看这些节目自己都要抑郁,根本学不到什么东西.但如果你是个艺术家,你从这些无聊的内容当中或许也能提取些灵感,在这个过程中将它转化成艺术创作。”

时而紧张地工作,时而在电视机前打盹,波尔坦斯基能轻松切换于两者之间;同样,他可以近乎狂热地沉浸于手工劳动中,例如制作数百个小泥球。事实上,早在13岁那年,他就用橡皮泥完成了一件小作品,由此立志成为艺术家。

“艺术家的基本素质就是寻觅。于我而言,提问是一种最基本的行为。我不是一位学者型的艺术家,我的展览邀请观众进入作品,不需要特别的知识,只需关照自己的经历与体验,就会得到答案。”

在《机遇·命运之轮》这件大型装置中,印满新生婴孩照片的传送带像胶卷一样在大型金属脚手架上快速循环滚动,装置最中间有个黑色屏幕,机器毫无预兆骤然停止,某张照片定格其中,场馆里会响起一阵急促的铃声,令人猝不及防。

“有家波兰报纸每周刊登新生儿信息,我找了大概三千个婴儿,把他们的照片做成这个‘传送带,这些宝宝是生的希望,但也注定死亡,人其实都是向死而生的,但不用惧怕,死亡只是目的地。”

波尔坦斯基说,他试图用这件作品对“机遇”和“命运”进行拷问。“我一直都很关注‘机遇和‘命运的风险,对两者之间的相互推动和牵引很感兴趣。每个人的出生都是一种机遇,我们的父母是否恋爱?他们是否做爱?这都是我们出生的机遇。可能做爱早点或晚点我们就不会出生,此处就不会有你了。关键问题是,你究竟相信命运还是机遇?”

《机遇·命运之轮》,第54届威尼斯双年展法国国家馆展览现场2011年

生活是一座喷泉?

“我相信艺术在多元社会环境中会发展得更好,如果只有一条准则,无论存政治还是艺术领域,情况都会变得非常危险。”

生于战乱时代的波尔坦斯基,对民族、政治的纷争有种决绝的避斥,他的艺术创作总是伴随着精神性的探求,仿佛一场朝圣。

“我的传统——哈西德主义(犹太教)的传统里,重要的是去工作、去寻找上帝,但不一定能找到。我讲个哈西德的故事。一个大拉比临死前,有学生求教他最后一个问题:‘何谓生活?拉比睁开一只眼答道:‘生活是一座喷泉。每个人都称许他智慧的回答。只有最年轻的学生大声问道,‘什么?生活是一座喷泉?‘什么?生活不是一座喷泉?大拉比答完便死了。最古老的智慧却被最年轻的人质疑。”

在日本濑户内海的丰岛尽头,一个孤寂的小黑屋里储存着来自世界各地的心脏跳动之音。整座小岛只有一辆车,游客通常要通过自己的力量骑行到陆地尽头,而朝大海,戴上耳机,安静地聆听生命颤动的声音……

“人的生命太脆弱,我想用各种办法来记住每个活着的人,给人的生命做记录、存档。从2008年开始,我在世界各地收集心跳声,存放进这个小木屋,现在那里已有12万多人的心跳声。每个人的心跳都略有不同,录下心跳,就像给生命‘拍个照一样。人们重视心跳的意义,因为这是他们爱过和活过的证据。当你思念谁了,可以去听听他的心跳。当你离开人世,你的心跳也可以被听到。”

《克里斯蒂安·波尔坦斯基》展览现场,阿根廷布宜诺斯艾利斯移民酒店博物馆2012年

《心跳档案》展览现场 瑞典斯德哥尔摩马加辛三号美术馆2008年

这次在上海展览,波尔坦斯基把自己的心跳声也录下来,做成一个艺术装置。在大烟囱内部,一枚灯泡与波尔坦斯基的心跳声同频闪烁,無限放大的心跳声成为这个昏暗空间的灵魂象征,伴随着忽明忽暗的灯光,与整座喧嚣的巨型机器形成强烈对比。

波尔坦斯基自诩为“感伤的极简主义者”,2014年后,他继续做有关鬼魂的作品,只是不再用死者的照片和死者穿过的旧衣,换作其他东西来象征死亡。“在加拿大的魁北克和智利的阿塔卡玛沙漠,我把上百只日本风铃系在铃兰花上,风铃就像是人的灵魂,我把它们放在沙漠里,任它们自生自灭。它们很可能已经被摧毁了,但这些影像就是它们存在过的证据。”

2014年,波尔坦斯基创造了新的“传奇”之作,在阿塔卡玛沙漠中用上百个小铃铛组成作品《圣地·智利》,铃铛的布局再现了1944年9月6日(艺术家生日)当天夜晚的星相,空灵的自然音与风铃声,唤起了“星星的音乐和游魂的声音”。很少有观众见过这件作品,波尔坦斯基将其制成时长13小时的影像在全球多地展出,屏幕前铺设的干花和枯草化身为某种当代寓言。

物象越是遥远,越能在自身闪烁的神话里散发出诗意的光芒。2017年,波尔坦斯基在南美当代艺术国际双年展期间,于大西洋边北巴塔哥尼亚的偏远地区构思了装置《秘语》:他与声学专家合作设计的三个巨大的铜喇叭矗立在地面之上3米处,它们被风“演奏”,与休憩于这片自然保护区附近的鲸鱼“对话”。

在美洲印第安传统中,鲸是可感知时间开端的生物,波尔坦斯基试图用这件作品表达他对未知领域的无尽追问。

“等到再也没人记得我的那一天,我希望会有人讲述一个尝试与鲸鱼交谈的男人的故事。”