社区土地利用对非工作出行方式的影响*

黄国洋 HUANG Guoyang

0 引言

中国的城镇化在过去30多年间以年均1%的增长率快速推进,出行需求在过去的30多年间也不断增长,特别值得一提的是非工作出行的增长比例,包括购物出行、休闲娱乐、个人商务、生活及其他非工作目的。上海居民出行调查显示,1995年非工作出行占个人出行的比例约为15.6%。到2009年,非工作出行的比例上升到29.4%。其中,据2013年上海市建设和交通委员会提供的数据显示:郊区非工作出行增长比例最快的有3类:购物出行比例从2.3%增长到11.9%,休闲娱乐出行比例从1.4%增长到3.0%,生活出行比例从8.4%增长到9.7%。

始于1999年,上海计划在中心城外建设以保障性住房为主的15个大型社区,目前已形成5个成熟社区。完全建成后,上海郊区将会增加约200万人口。上海郊区大型社区的居民出行调查显示:居民的非工作活动高度依赖轨道交通,其次是公交车、个人摩托车和助动车,机动化导向显著。机动化导向的社区不仅给郊区薄弱的交通设施增加了巨大负担,而且居民非工作活动可能会花费更多的时间在路上,在目的地的活动时间相应减少。这表明,以步行为导向的可持续社区土地利用规划模式尚未在郊区形成。

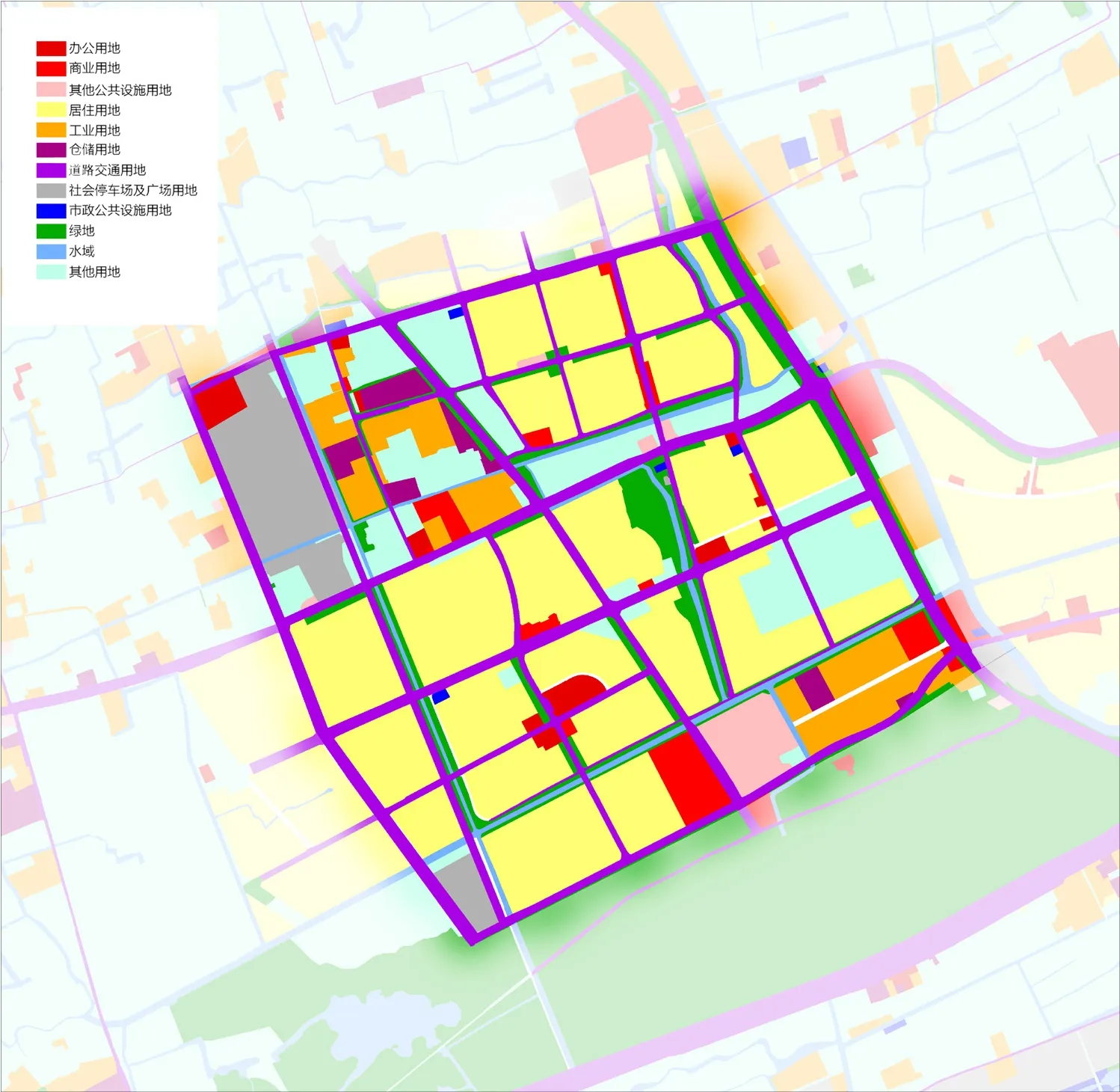

图1 两个大型社区区位示意图

我们在上海郊区选取了2个成熟社区作为比较案例,主要研究:①对位于郊区的社区而言,非工作出行方式和土地利用特征之间的关系是什么?②什么样的土地利用特征能够促进居民在非工作活动中更多地采用步行方式?

1 已有的研究

土地利用特征对非工作出行方式产生影响。Handy(1996)关注商业设施与购物出行方式的关系,其研究认为,商业设施覆盖率的增加将有助于减少购物出行驾驶小汽车的比例,从而增加步行或乘坐公共交通的比例[1]。Rajamani等人(2003)基于空间解析度及个人出行决策层面,通过建立多项logit方式选择模型,认为混合土地利用和高居住密度将增加非工作出行中步行和公交的比例,而过多断头路的存在则会对步行造成负面影响,此外可达性的增加会大大促进休闲娱乐活动的步行及自行车出行数量[2]。Boarnet等人(2011)研究中心型社区和廊带型社区中哪一类更有助于步行出行。回归分析结果表明,中心型社区比廊带型社区具有更多的步行出行,当然在中心型社区也存在着更短的出行距离所引起的机动车出行的现象,因此机动车出行减少的证据并不像步行增加得那么强烈[3]。以上有关土地利用模式与非工作出行的研究中,土地利用模式变量通常采用“4Ds”,即居住密度、土地混合利用、可达性及街区模式4类变量。但值得关注的是,非工作出行是到公共设施进行活动而产生的出行,公共设施变量对非工作出行方式影响的研究还较少。

尽管在出行中,非工作出行的比例增长很快,但目前无论是国外还是国内,有关非工作活动和出行的研究还相对较少,而针对城市郊区社区及中低收入人群非工作出行的研究更是少之又少。上海郊区大型社区中以低收入人群为主,非工作出行的比例较大,在出行方式上小汽车较少[4]。已有的研究基本关注如何减少小汽车出行,增加步行和公共交通,且大多只关注于一种或几种非工作活动,如购物或休闲娱乐活动[5-6],有的则将所有非工作活动看作是一种活动类型[7-9]。因此,忽略了土地利用模式对不同目的非工作出行的影响。有关土地利用模式和非工作出行方式之间的研究,人口密度或居住密度影响的结论不一致[10-11],非居住用地比例的影响虽然肯定,但解释性不强,特别是土地利用变量中缺乏公共设施变量的影响,而已有的公共设施研究多专注于作为城市形态表征的设施可达性的测算及影响[12-13]。本文试图填补已有研究的空白,在土地利用变量中引入公共设施密度,分析各种土地利用变量对不同目的非工作出行方式的影响强度,特别是对步行、轨道交通和公交车3种方式的影响。

2 研究设计和数据

上海规划建设的大型社区都位于中心城外围(即外环快速路之外),以提供保障性住房为主(包括动迁安置房、经济适用房、廉租房等),聚居居民主要为中低收入群体,社会经济属性相似。目前已成熟的社区有5个,研究选取了宝山区的顾村社区和松江区的泗泾社区。顾村属于中心城延绵区域,距离中心城外围约1.4 km;而泗泾则远离中心城,距离约13.9 km(图1)。

2.1 非工作活动分类

为了研究土地利用变量对不同目的非工作出行的影响,首要任务是将多种非工作活动分成有限的种类,这有助于分析的可行性和方便性。Reichmann(1976)建议将活动分为3类:(1)生存性活动,包括那些对支撑家庭的资金提供方面非常重要的工作,或者和工作相关的活动;(2)维持性活动,包括家庭或个人商业活动,以满足个人的生理需求和文化需求;(3)休闲性活动,包括社交、娱乐和其他由文化和生理需求所驱使的自由追求[13]。本研究沿用Reichmann的活动分类方案,但做出了一些修改和细分。所有与工作或上学相关的通勤出行被归为工作出行,本文只研究非工作活动出行。当然,分类也在一定程度上受限于数据的来源。由此,非工作活动进一步地被分成5种具体类型:

购物:便利店、超市、综合性商场等购物活动;

休闲娱乐:外出就餐、看电影、健身等休闲、娱乐活动;

个人业务:个人商务活动等;

生活:就医、银行、邮寄等活动;

接送人:为家庭成员或朋友做司机,到工作、学校、托儿或其他地方。

2.2 上海郊区非工作出行方式特征

泗泾社区和顾村社区的非工作出行方式具有明显差异。步行在顾村居民的非工作出行中比例最高,为33.2%,而泗泾的步行比例仅为9.0%。泗泾的非工作出行方式比例最高的是轨道交通,为38.3%,远高于顾村的14.2%。两者相近的是地面公交出行,泗泾为20.8%,顾村为19.2%。小汽车出行在两个社区都占相当小的比例,分别为8.8%和8.6%。

顾村和泗泾在一定程度上反映了在上海近郊大型社区的非工作出行中轨道交通、公交车和步行占主导的出行特性。然而,顾村是以步行为导向,泗泾却是以轨道交通为主。本研究将探讨:在控制其他变量的条件下,土地利用中的哪类变量导致这两个社区的非工作出行方式发生如此大的差异。是否能够通过土地利用模式的改变,引导轨道交通方式向步行转移,以缩短居民的非工作出行在途中花费的时间(图2-图3)。

2.3 表征土地利用模式

参照土地利用的“4Ds”表征方法,本研究通过每平方公里的人口数量来测算密度;多样性则是居住用地和公共设施用地的混合利用状况,计算公式如下:

其中k为土地利用类型,在本研究中k=1,2;P为该类土地利用的比例;N为土地利用类型的数量。

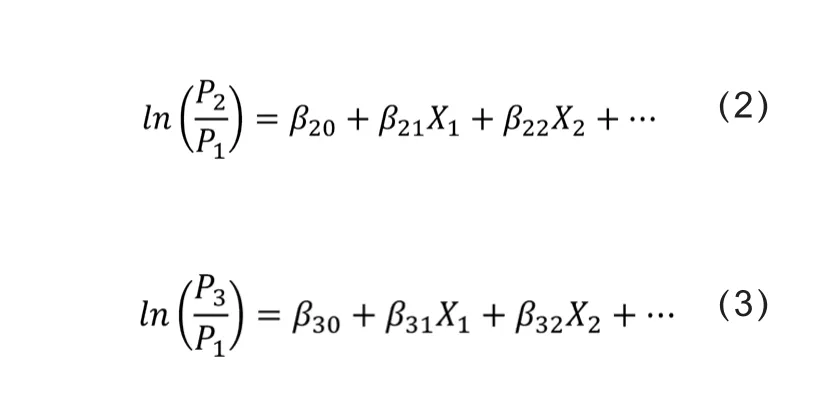

图2 泗泾社区用地现状图

图3 顾村社区用地现状图

街区设计则由四向交叉口比例和街坊规模共同表征。以公共设施的密度来表征可达性。同时,引入公共设施所提供的岗位数量,来表征社区公共设施的服务活力。为了进一步探讨各类公共设施密度与不同目的非工作出行方式间的关系,基于数据来源信息,把公共设施分成6种类型:餐饮、购物、生活服务、文化娱乐、医疗和交通设施。

2.4 分析模型

尽管两分类反应变量的Logistic回归应用十分广泛,但交通、城市规划领域不少因变量属多分类变量,如居民的出行方式等。由于在多分类因变量的Logistic回归分析中,样本数据应用条件的假设检验、比数比的作用等问题虽然从理论上得到解决,但假设检验的具体方法、统计量计算、比数比大小的实际意义等仍应用很少,因此本文通过Logistic回归分析探讨社区土地利用模式对居民非工作出行方式的影响,模型计算方程如下:

其中,P表示在公交车、轨道交通和步行3种出行方式中,居民选择其中某一种的概率;X则是表征土地利用模式的4类解释变量。向量ß为待估参数,以表明土地利用模式与居民出行方式的相关性及影响程度的数量级。

在上述方程组中,即居民选择步行作为出行方式的概率将作为比对的基础。而优胜比率,则表示选择其他出行方式的概率与选择步行的概率之比,本研究将公交车、轨道交通和步行3种方式中优胜比率最明显的方式作为居民非工作出行方式决策的重要依据。

2.5 数据

本研究的出行行为数据来源于2012年上海郊区5个大型社区的居民出行调查。由上海市建设和交通委员会进行的。调查覆盖了目前已成熟的5个社区,采用入户问卷调查方法,调查户内每个6岁以上居民休息日24小时内外出的活动,主要变量包括:开始时间、结束时间、每次活动的目的、每次活动的交通方式。记录每个人的活动,从早上出门开始,到晚上到家时结束。同时收集的数据还有社会经济、人口统计和社区特性。调查了总计6 169人,其中具有代表性的顾村社区和泗泾社区共计2 457人。

表1 顾村与泗泾土地利用变量的描述性统计

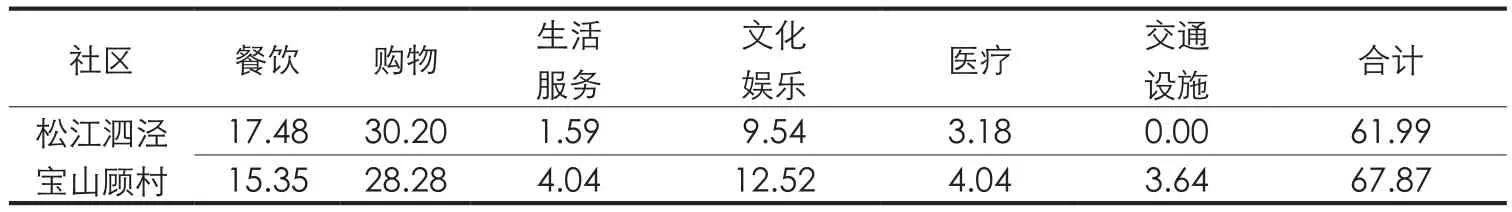

表2 顾村与泗泾公共设施密度描述性统计 (单位:个/km2)

然而,并不是所有的问卷均为有效数据。有的缺失了活动参与者的社会经济特性,有的记录显现出时间上的不一致,例如,在调查那天有多于或少于24 h的。考虑了所有因素后,最终两个社区的数据集包含了2 420个样本用于本研究。

本研究使用的其他数据包括2010年第六次全国人口普查数据;根据2008年第二次上海经济普查推算得到的2013年各类岗位数量;2011年上海市土地使用状况;2013年地图软件和航拍照片。

3 土地利用对非工作出行方式的影响

3.1 回归分析

本研究通过多元Logistic回归模型,进一步讨论各类土地利用解释变量对出行方式的具体影响程度。

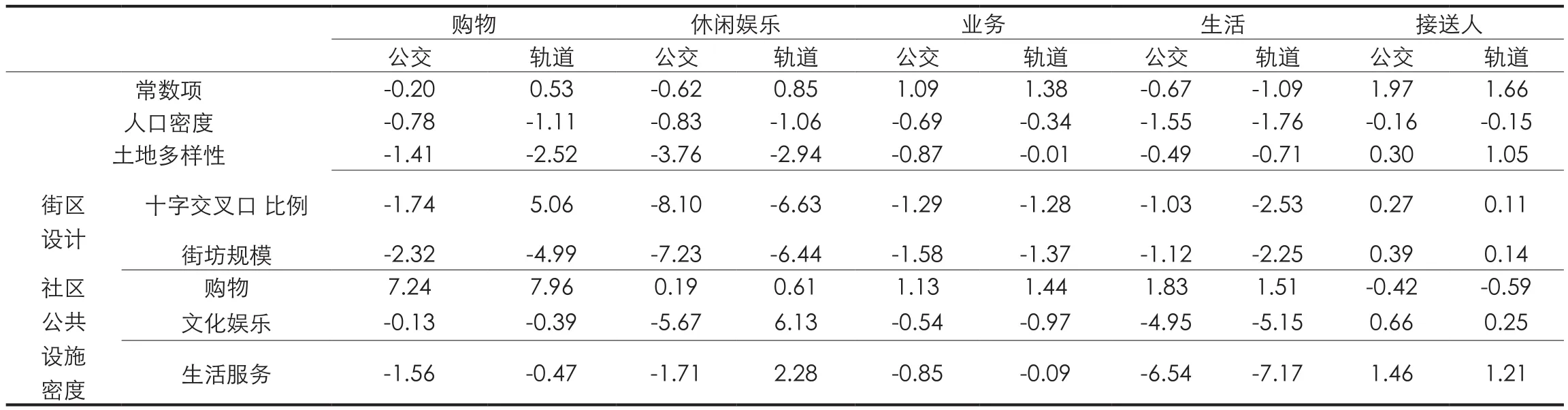

拟合模型的建立过程分为2步:第1步,在基础模型中纳入所选取的4类土地利用变量,观测各因子的显著性,并去除有较强相互影响、无统计意义的因子。第2步,因子筛选后,将剩余的变量再次纳入模型,获得更细致的模拟结果,以更全面地认识土地利用特征对出行方式选择的作用特征(表1-表2)。

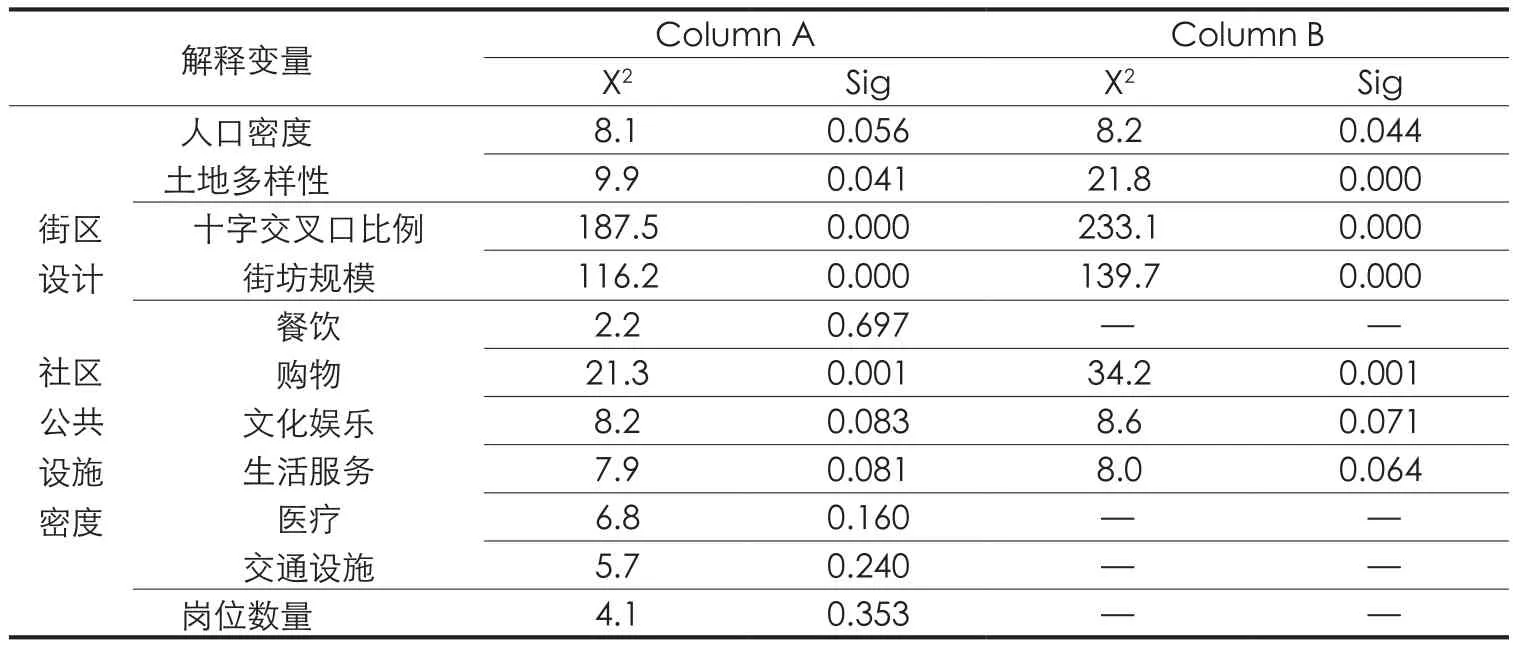

由SPSS软件对基础模型进行计算,整理结果见表3所示。其中Column A和Column B分别显示了变量筛选前后各因子的变化(卡方)值反映变量的重要程度,其值越高,指标重要性就越高;Sig值反映因子的统计意义是否显著,本研究以0.1为临界点,若因子Sig值小于0.1,则对因变量影响显著;一般来说X2值越大,Sig值越小)。

在最终的回归模型中选取了步行方式作为比对的对象,因为我们想进一步了解两个问题:①土地利用模式对于不同目的非工作出行的影响程度是什么样的;②土地利用模式的改变,是否能引导居民在非工作出行方式上更多地选择步行。

结果显示,当模型中仅有常数时,似然值为1 153.471;而最终模型的似然值下降到958.9,卡方为194.56。模型的类R方为0.268,一般当该值介于0.2—0.4之间时,就认为模型有较好的拟合优度。似然比卡方检验的p值小于0.01,因此零假设被拒绝,证明模型包含的解释变量对因变量有较强的解释能力,同时说明模型的预测准确性较高。

模型参数显示,对居民非工作出行方式影响程度由强至弱的土地利用特征变量分别为:街区设计、社区公共设施密度、土地多样性、人口密度和岗位数量(表4)。

3.2 街区设计对于居民非工作出行方式的影响最为显著

从定量分析的角度,街区设计对于居民非工作出行方式的影响是最为显著的。十字交叉口比例和街坊规模的影响非常相近,随着十字交叉口比例的上升和街坊规模的减小,居民出行选择步行的概率将大幅度上升,其次是公交车,而最不倾向于选择轨道交通,将有大量的出行从轨道交通向步行转移。街区设计对不同目的非工作出行的影响程度也有所不同。受街区设计影响较为显著的是购物和休闲娱乐等休闲性活动的出行,受影响次之的是生活出行等维持性活动。

对于个人业务和接送人两类以个体机动化交通为主的出行而言,并没有太多的证据表明街区设计的改善将导致更多的步行出行。

3.3 不同类型公共设施的密度对居民非工作出行方式的影响程度不同

在4大类土地利用变量中,社区公共设施密度的影响仅次于街区设计。参数估算结果表明,随着社区公共设施密度的增加,居民将最有可能选择步行,其次是公交车,而最不倾向于选择轨道交通。

不同类型设施的影响程度有所不同。在6类设施中,影响最大的为购物设施密度,购物设施密度每增加1个单位,居民选择步行的概率为选择公交车的2.02倍,为选择轨道交通的1.74倍。选择概率的差异表明,随着购物设施密度的增加,居民将更多优先选择步行。生活服务和文化娱乐设施密度的影响较为接近,这些设施对相应活动出行的影响较为显著。

餐饮设施和医疗设施密度对居民非工作出行方式的影响并不显著,而且在对不同类型出行的影响方面也并无规律可循。这一点或许能给我们带来新的发现,如果居民从事某项活动的设施是非标准化的(如超市等是相对标准化的,而餐饮设施和医疗设施是非标准化的),设施的服务质量和服务水平就有差别,居民就可能为了选择更好的服务而付出更多的出行时间或出行距离(例如到医疗水平较高的医院就医,或到某风格餐厅就餐),尽管这些设施距离可能较远。这表明除了公共设施密度外,影响居民餐饮和医疗等活动出行的还有公共设施自身特征等因素。因此,对于外出就餐和看医生,将很难通过设施密度的提升直接引导居民更多选择步行。同时,这也解释了为什么泗泾社区的餐饮密度较高,为17.48,高于顾村社区的15.35,但泗泾社区的步行比例却仅为9%,而顾村社区的步行比例为33.2%。

表3 基础模型的拟合效果简表

表4 Logistic回归模型参数估算结果

本研究中交通设施包括了公交站点和轨道站点,有趣的是结合模型参数发现,居民非工作出行选择公共交通的概率并未随站点密度的增加而增加。另外,从社区岗位数量的影响看,尽管顾村社区远高于泗泾社区,然而模型的估算结果却表明,岗位数量对居民非工作出行方式的影响并不显著。

图4 顾村与泗泾居民非工作出行距离累计频率图

3.4 土地混合利用熵值影响居民非工作出行方式

土地利用的混合程度通过引入信息论中熵的原理来表示,熵值的大小直接表征了混合程度的高低。尽管泗泾社区和顾村社区的居住用地比例及公共设施用地比例均在一个数量级上,但两者所反映的土地混合利用熵平均值却相差较大,泗泾社区和顾村社区的熵平均值分别为0.41和0.69。模型估算结果表示,土地多样性对出行方式的影响显著性仅次于街区设计和公共设施密度。随着土地混合利用熵值的增加,居民非工作出行将更倾向于选择步行,其次是公交车。

对于不同目的的非工作出行,土地多样性对购物出行和休闲娱乐出行的影响最为显著,对生活出行的影响次之;然而并没有任何的迹象表明,随着多样性的增加,在个人业务和接送人出行中将会引起更多的步行出行。

3.5 人口密度对非工作出行不同方式的影响

泗泾社区和顾村社区在人口密度方面差异较大,泗泾为9 122人/km2,而顾村为12 739人/km2。Logistic模型分析结果表示,人口密度越大,居民非工作出行选择步行的概率越大,选择公交车和轨道交通的概率则越小。高人口密度对于鼓励步行出行起到了一定的积极作用。

本研究中,非工作出行公共交通比例并没有随着社区高人口密度而显示更高。顾村社区的人口密度和交通设施数量都要远高于泗泾社区,居民非工作出行公共交通比例为32.4%,远低于泗泾社区的59.1%。这与社区区位和居民非工作出行的距离有关。顾村社区属于中心城延绵区域,公共设施密度高,居民非工作出行距离50%在3 km内,85%在10 km内,出行距离适合步行,因此非工作出行公共交通比例相对较低。而泗泾社区人口密度较低,同时公共设施密度低,非工作出行距离50%在13 km内,85%在35 km内,而这正是公共交通的优势出行距离(图4)。

3.6 小结: 各要素的影响度分析

回归分析结果表明,在土地利用特征变量中,对居民非工作出行方式影响程度由强至弱分别为:街区设计、社区公共设施密度、土地多样性和人口密度。街区设计对非工作出行方式的影响度最大。随着街区设计的提升、社区公共设施密度的增加、土地混合利用熵值的增加,居民非工作出行选择步行的概率将大幅度上升。

对于不同目的的非工作出行,各类土地利用特征变量的影响程度有所不同。受街区设计影响较为显著的是休闲娱乐、购物等休闲性活动;土地多样性对购物出行和休闲娱乐出行的影响最为显著;在6类公共设施中,影响最大的为购物设施密度,其次影响较为显著的还有生活服务设施密度和文化娱乐设施密度。对于外出就餐、看医生等出行的影响,无论是街区设计,还是社区公共设施密度和土地多样性,影响都不显著,这说明并不是所有类型的出行都会受到土地利用特征的直接影响。

从上述对土地利用特征变量的分析中可以看出,发挥较大影响的几个要素实质反映了居民的生活需求:(1)街区设计,实际上是人们对街道的行为感知认可度(包括街道安全感、生活感等,这方面欧美的邻里社区有专门研究);(2)社区公共设施密度,是居民对设施使用满意度的反映(数量只是其中一个方面,更重要的是服务质量);(3)土地多样性,反映了居民对设施多样性的就近需求度;(4)人口密度,则是居住的群居性以及由其带来的交流活动。

4 改善社区土地利用模式的规划策略:步行生活圈

根据以上分析,秉持“以人为本”的规划原则,以“创造活力社区”为目标,以满足人的生活需求为基准,以“步行生活圈”(引导居民在非工作活动中更多地选择步行,更多地创造步行活动以及由此引发的社区活动,增加社区活力)为切入点,实施“以步行为导向的可持续土地利用规划策略”,从而为改造像顾村和泗泾这样的郊区社区,以及如何设计后面拟建的郊区社区提供规划思路。具体而言,该规划策略的主要内容包括“小街区、分级密度、多样性、增加居住密度、外快内慢的交通体系”。

4.1 小街区设计策略

本研究表明,提升街区设计是缩短出行距离、增加步行的空间形态途径。为此,在土地利用规划方面,强调进行小街区设计,为居民提供适合步行出行的社区道路空间,包括加密路网、提高十字交叉口比例、划分小规模街坊。

对于大型社区(像顾村和泗泾)的改造或新建,在控制性规划层面,进一步优化路网密度(尤其是支路网密度),并加入“步行绕路系数”(Pedestrian Route Directness,简称PRD)进行控制(注:路径便捷不绕路是衡量社区步行空间易达性的关键指标),这样可强化步行的可达性及提供步行的连贯性,从而进一步鼓励居民进行步行活动。

同时,在社区土地控制中,明确提出完整的步行通道控制要求(包括步行用地指标、通道密度、PRD),并且强调步行通道优先联系各社区服务设施及社区公园,有条件的将进一步升级为社区绿道。这样将能有力增加步行的吸引力,并进一步引发由步行衍生的各类社区活动,激发社区活力。

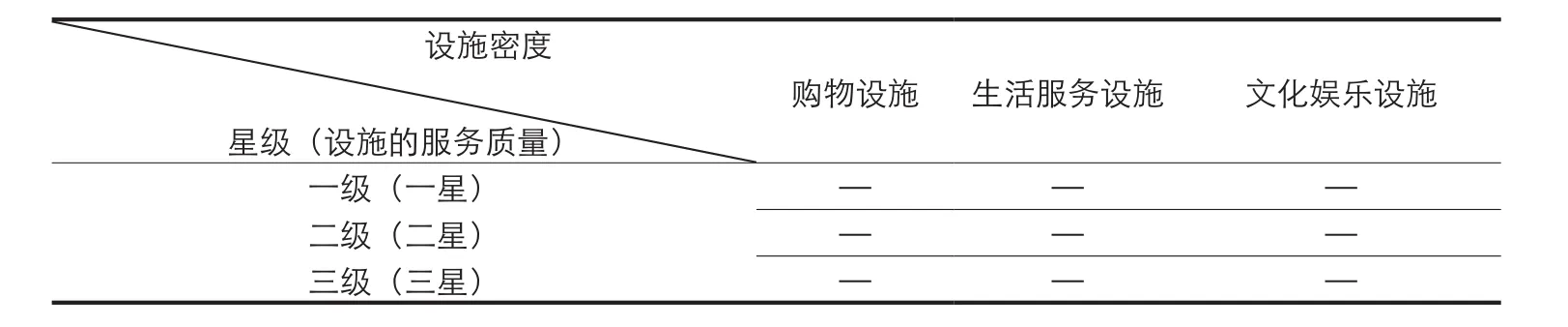

4.2 分级密度策略

社区公共服务设施实施“分级密度”的规划策略,尤其是针对前面分析提出的3种设施(购物设施、生活服务设施、文化娱乐设施),强调设施提供的服务质量,从而激发设施的潜力,使人乐于就近享受社区服务。而这则能进一步促进步行活动。针对该3种服务设施,分级密度的控制样式建议如表5(供参考,具体根据规划案例进行详细制定)。

表5 社区服务设施的分级密度控制一览表

4.3 多样性策略

在社区的土地功能混合方面,在控制性规划层面引入“表性规划”(Performance planning)的控制手段(表性规划的主要论点:按照在地块上面生活或者生产所带来或者引发的实际情况或影响,来决定这些活动是否合适,是否被允许。表性规划的首要工作是制定表性指标)。在此基础上,来对地块的土地功能兼容性进行弹性控制,从而增加土地使用的多样性。

4.4 增加居住密度

适当增加居住密度,凝聚人气,激发步行活动。包括:在户型方面,增加小户型;同时适当增加公寓型住宅(注:上海的居住密度,中心城区的容积率以2.5为适宜,郊区一般控制在2.0以下)。

4.5 外快内慢的交通体系

区别对待社区内外的交通——对于社区周边区域吸引力较强的餐饮和医疗设施,提升其公共交通(尤其是轨道交通和公共交通)的可达性,强调快捷性。而对于郊区社区内部,非工作出行则提倡慢行交通,尤其是步行交通,从而打造绿色交通,创造健康生活,真正回归生活的本义。

5 结语

总的来说,街区设计、社区公共设施密度、土地多样性、人口密度等土地利用特征变量对居民非工作出行方式有不同程度的影响。而改善社区土地利用模式,采取“小街区、分级密度、多样性、增加居住密度、外快内慢的交通体系”的设计策略,可以增加居民非工作活动的步行选择,有助于可持续社区建设。此外,新技术(尤其是互联网及物联网等)的迅猛发展,促使人们的工作方式和居住方式发生新的变化,该种情况下如何促进居民非工作活动的步行选择有待进行新的研究。

参考文献 References

[1]HANDY S L. Understanding the link between urban form and nonwork travel behavior[J]. Journal of Planning education and Research, 1996, 15 (3): 183-198.

[2]RAJAMANI J, BHAT C R, HANDY S, et al.Assessing impact of urban form measures on nonwork trip mode choice after controlling for demographic and level-of-service effects[J].Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2003, 1831 (1): 158-165.

[3]BOARNET M G, JOH K, SIEMBAB W, et al.Retrofitting the suburbs to increase walking[J]. Urban studies, 2011, 48 (1): 129-159.

[4]张萍,杨东援. 上海外围大型社区居民属性和出行行为——基于嘉定江桥金鹤新城的实证研究[J].城市规划,2012,36(8):63-67.ZHANG Ping, YANG Dongyuan. Properties and travel behaviors of large community residents in Shanghai peripheral: an empirical study based on the Jinhe New Town at Jiading Jiangqiao[J]. City Planning Review, 2012, 36 (8): 63-67.

[5]BHAT C R, GOSSEN R. A mixed multinomial logit model analysis of weekend recreational episode type choice[J]. Transportation Research Part B:Methodological, 2004, 38 (9): 767-787.

[6]AZMI D I, KARIM H A. A comparative study of walking behavior to community facilities in low-cost and medium cost housing[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 35: 619-628.

[7]CAO X Y, MOKHTARIAN P L, HANDY S L. Do changes in neighborhood characteristics lead to changes in travel behavior? A structural equations modeling approach[J]. Transportation, 2007, 34 (5):535-556.

[8]BAGLEY M N, MOKHTARIAN P L. The impact of residential neighborhood type on travel behavior:a structural equations modeling approach[J]. The Annals of Regional Science, 2002, 36 (2): 279-297.

[9]KRIZEK K J. Neighborhood services, trip purpose,and tour-based travel[J]. Transportation, 2003, 30 (4):387-410.

[10]GREENWALD M J, BOARNET M G. Built environment as determinant of walking behavior:analyzing nonwork pedestrian travel in Portland,Oregon[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2001, 1780 (1):33-41.

[11]LOVEJOY K, HANDY S, MOKHTARIAN P.Neighborhood satisfaction in suburban versus traditional environments: an evaluation of contributing characteristics in eight California neighborhoods[J].Landscape and Urban Planning, 2010, 97 (1): 37-48.

[12]LOTFI S, KOOHSARI M J. Measuring objective accessibility to neighborhood facilities in the city (a case study: Zone 6 in Tehran, Iran)[J]. Cities, 2009,26 (3): 131-140.

[13]IBEM E O. Accessibility of services and facilities for residents in public housing in urban areas of Ogun State, Nigeria[C]//Urban Forum. Berlin: Springer Netherlands, 2013, 24 (3): 407-423.

[14]周一星. 对城市郊区化要因势利导[J]. 城市规划,1999,23(4):13-17.ZHOU Yixing. Guiding the suburbanization in accordance with the local condition[J]. City Planning Review, 1999, 23 (4): 13-17.

[15]柴彦威,周一星. 大连市居住郊区化的现状、机制及趋势[J]. 地理科学,2000,20(2): 127-132.CHAI Yanwei, ZHOU Yixing. Characteristics,suburbanization mechanisms and tendency of suburbanization In Dalian[J]. Scientia Geographica Sinica, 2000, 20 (2): 127-132.