试述西夏转运司

□潘 洁

西夏转运司在《宋史》所载元昊建国之前创制的15个职司名中并无罗列,但在中期仁孝帝天盛年间修订的国家法典《天盛改旧新定律令》(以下简称《天盛律令》)中有所提及。目前对西夏转运司的专门研究仅见《从〈天盛律令〉看西夏转运司与地方财政制度——兼与宋代地方财政制度比较》一文,从水利管理的角度出发,探讨了西夏转运司的运作模式,比较了西夏与宋代转运司在地方财政管理上的异同[1],文章较少谈及西夏转运司的设置,作为研究其他相关问题的基础,有深入讨论的必要,本文以此为前提,进一步分析西夏转运司的职能。

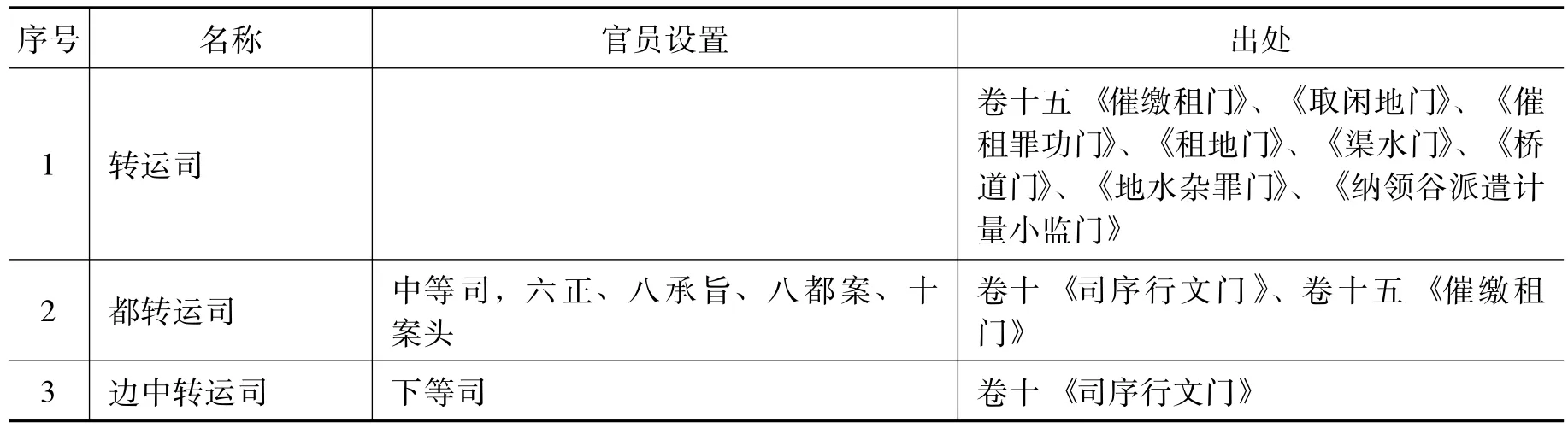

搜检《天盛律令》可以发现,西夏转运司的名称很多,除了常见的转运司之外,还有都转运司、边中转运司、京师都转运司、大都督府转运司、南院转运司、官黑山转运司等等。

序号 名称 官员设置 出处1 转运司卷十五《催缴租门》、《取闲地门》、《催租罪功门》、《租地门》、《渠水门》、《桥道门》、《地水杂罪门》、《纳领谷派遣计量小监门》2 都转运司 中等司,六正、八承旨、八都案、十案头卷十《司序行文门》、卷十五《催缴租门》3 边中转运司 下等司 卷十《司序行文门》

续表

在表格中,卷十有边中转运司、都转运司12种而无转运司,卷十五更多记转运司,这是因为《天盛律令·司序行文门》是对西夏上、次、中、下、末五等司机构设置及官员配备的规定,在叙述西夏转运司时,以京师、边中区分,详述各个转运司的等级、官员数量,卷十五是对转运司职能的规定,边中转运司、都转运司基本一致,故而多以转运司统之,仅在个别条文中有所区分。

西夏转运司分为两类,一类是边中转运司,另一类是京师都转运司。西夏按照距离都城的远近,可分为京师、边中两大区域。京师指的是包括都城、南北二县、五州各地县司在内的八地,有中兴府、治源县、华阳县、灵武郡、定远县、怀远县、临河县、保静县。边中是除京师以外的所有区域,包括位于边疆的地边和界于地边与京师之间的地中。京师都转运司即都转运司,管辖京师八地,边中转运司与京师都转运司相对,管辖西夏除京畿以外的边中地区,共有十处,表格中6—9列均属于边中转运司,“边中转运司:沙州、黑水、官黑山、卓啰、南院、西院、肃州、瓜州、大都督府、寺庙山”[2]363。

西夏大都督府受到唐代大都督府的影响,治所在古灵州,京师所辖五州各地县司也包括灵武郡在内。灵州与灵武自西汉起为分据南北的两个县城,唐以后,灵州、灵武郡、大都督府等不存在异地分据的情况,实为一地。[3]121因此隶属于边中的大都督府转运司和京师都转运司在管辖范围上有重叠,“大都督府转运司所属冬草、条椽等,京师税(原文作“租”,见潘洁:《西夏税户家主考》,《宁夏社会科学》2016年第2期,下同)户家主依法当交纳入库”[2]503,在地理位置上的交叉,并不影响各自的分工,《渠水门》载:“大都督府转运司当管催促地水渠干之租,司职事勿管之,一律当依京师都转运司受理事务次第管事。”[2]502大都督府转运司负责催租,其余事务由京师都转运司管理。

西夏转运司的设置深受宋朝的影响。宋、金都转运使或掌重责、管辖要地,或统治多路、协调均济。宋端拱元年(988)在河北东西路始置都转运使,负责修城筑寨,筹措军储,防范水患,防备辽朝。咸平四年(1001),宋太初兼任川陕四路都转运使,打破诸路转运司的界限,便于相互间物资的协调统御,“先是,以西蜀辽隔,缓急应援不及,故分为益、梓、利、夔四路。至是,又以漕挽各司其局,难于均济,故有是命”[4]7098。金天德三年(1151)在被认为是“金源”之地的第一个都城上京路设置上京路都转运司[5]552,除此之外,中都路、北京路等位置特殊、责任重大之地也设有都转运司。西夏京师地区地理位置优越,既是政治中心,也是经济繁荣区。它西面仰靠贺兰山这道天然屏障,阻挡了腾格里沙漠的东进以及冬季寒流的侵袭;东面黄河水流淌蜿蜒其境,浇灌出西夏重要的粮食产区兴灵平原,宋臣何亮曰:“臣以为灵武入绝塞,有飞挽之劳,无毛发之利,然地方千里,表里山河,水深土厚,草木茂盛,真牧放耕战之地,一旦舍之以资戎狄,则戎狄之地广且饶矣。”[6]947此外,以都城中兴府为中心还形成了辐射西夏全境、通往周边地区四通八达的交通网,在这里设置都转运司满足了西夏政权多方面的需求。因此京师都转运司相比于边中转运司品秩更高,在西夏司属中位列第三,属中等司,下设六正、八承旨、八都案、十案头,人员更多、机构更完善。

宋朝初期转运使多随军而置,为筹集军需而设,事毕即罢。《文献通考》载:“其始除转运使,止因军兴,专主粮饷,至班师即停罢。”[7]557从乾德三年(965)开始,宋代诸道置转运使,转运使才得以固定下来。有学者认为转运司由随军转运使在完成政府地方割据政权后,留在当地负责向中央政府缴纳赋税而逐渐演变而来;也有学者认为是因为具有了担任地方转运使的经历,方能膺此随军转运使之重任。不管怎样,为军事服务是宋朝转运使设置的重要因素之一。西夏边中转运司除了大都督府、寺庙山,其余八处转运司均设在监军司。《天盛律令》中的西夏的十七监军司,分别是石州、东院、西寿、韦州、卓啰、南院、西院、沙州、啰庞岭、官黑山、北院、年斜、肃州、瓜州、黑水、北地中、南地中[2]369-370。西夏监军司为西夏军事组织,不仅职掌军事防御的重任,同时也兼管司法、民事等方面的问题。边中转运司负责财政,其设置大大便利了军事物资的转运,同时与监军司互为监督、制约。边中转运司等级低于京师都转运司,为下等司,普遍不设案头,其余官员也相应减少,如西院转运司、大都督府转运司设四正、四承旨、二都案,南院转运司设四正、六承旨、二都案,寺庙山转运司、卓啰转运司、肃州转运司、瓜州转运司、沙州转运司、黑水转运司设二正、二承旨、二都案,官黑山转运司设二正、四承旨、二都案。西夏转运司的职能与赋税、土地相关,其中土地管理服务于赋税的足额征收,同时转运司掌管地方财政,有公共设施损毁需出资计工维修,除此之外,转运司还参与其他地方相关事务。

赋税方面,转运司负责催缴赋税、登记纳税簿册、发放缴税凭据、检校白册、监督税草捆扎式样等。郡县、转运司为地方催税的执行人和管理者。郡县下到田间地头进行催缴,都转运司的任务是指挥、催促郡县:“都转运司大人、承旨勿入催促地租中,当紧紧指挥、催促所属郡县内人。”[2]494郡县汇总纳税收据送交转运司:“诸郡县转交租,所属租役(原文作“佣”,见潘洁:《西夏租役草考述》,《中国史研究》2008年第1期,下同)草种种当紧紧催促,收据当总汇,一个月一番,收据由司吏执之而来转运司。”[2]507转运司依据已交地租的收据,登记各个税户的未纳数,送至磨勘司,磨勘司审核完毕,返回转运司,转运司催促郡县继续催缴遗留尾数,如仍有剩余,上报中书。在这个过程中,形成了郡县、转运司、中书自下而上的三个催税机构,磨勘司负责监督转运司。

税户缴纳赋税后,由转运司发放纳税凭据:“诸税户家主当指挥,使各自所属种种租,于地册上登录顷亩、升斗、草之数。转运司人当予属者凭据,家主当视其上依数纳之。”[2]508家主人不来索取凭据及转运司人不予凭据时,有官罚钱五缗,庶人十杖。这些纳税凭据,由基层负责人家主收集、统计登记在白册上,催租者要按手印、盖章,转运司每十五日检校一次白册:“催促地租者乘马于各自转运司白册数卷(据《俄藏黑水城文献》第八册第39—28左面补,笔者)盖印,家主当取收据数登记于白册。其处于收据主人当面由催租者为手记,十五日一番,由转运司校验,不许胡乱侵扰家主取贿等。”[2]507违律不登记、无手印时十三杖,受贿则依枉法贪赃罪法判断。

税户所纳冬草、条椽须按律令规定的束围大小、捆绳长短捆扎入库,如蒲苇、柳条束围四尺、捆绳五寸捆头,麦草、粟草束围四尺五寸,其余各种草束围五尺、捆绳五寸捆头,转运司遣人检校捆扎情况,每五十日计量一次,“税户家主纳冬草、条等时,转运司大人、承旨中当派一库检校,当紧紧指挥库局分人,使明绳捆长短松紧,当依法如式捆之。五十日一番当计量”[2]504。不按律令规定捆扎,草束小,损失由草库局分赔偿,未受贿,有官罚马一,庶人十三杖,受贿以枉法贪赃罪判断。

土地方面,转运司负责丈量土地,核实耕地变更情况,及时将新增、注销、买卖信息在地册上登记,以保证租役草的征收。有人开垦三年不纳租役草的抛荒地、官私土地以外未开发生地、属于个人地册上难以耕种的树草、盐碱地、泽地、生地时,转运司有确定土地性质、丈量耕地顷亩、登记地册之责。抛荒地及官私以外生地,须先告知转运司,由转运司派人询问原地主人、土地相邻者,明确土地性质,情况属实,由转运司发放官方文书,允许耕种,律令载:“当告转运司,并当问邻界相接地之家主等,仔细推察审视,于弃地主人处明之,是实言则当予耕种谕文,著之簿册而当种之。”[2]492为鼓励垦荒,三年之内不交租役草,三年以后,转运司遣人丈量实际耕地数量,依据作物长势及周边土地的租役草等级,为土地定等,为五等之其中一等,并将新增耕地数登记于地册之上,税户凭地册交纳赋税。属于个人,但因土壤条件不好而没有开垦的盐碱地等开拓为耕地,一顷之内不交租役草,为增旧地之工,一顷以上告知转运司,三年以后,登记地册,交纳赋税:“有开地多于一顷者,除一顷外,所多开大小数当告转运司。三年毕,堪种之,则一亩纳三升杂谷物,役草依边等法为之。”[2]495-496

注销耕地,转运司核实情况,从地册减去相应的顷亩数。符合律令规定的水断沙出、碱起、石出、地高水不至等不堪耕种的情况,地主人向转运司提出注销申请:“转运司大人、承旨一人当往视之。地边相邻者应担保,是实言,则当明其顷亩数而奏报注销”[2]508。注销的部分不再承担租役草,若已注销,地中所种可生,不得随意耕种,须于转运司处报告,以拓新地政策重新持取耕种,不告知转运司私自垦辟时,逃避的租役草计价以偷盗罪判断。

买卖耕地,土地所有者和顷亩数量有变化,转运司须明确纳税主体,及时丈量土地,登记地册。僧人、道士、诸大小臣僚因公索取的农田司、寺院、节亲主土地卖与普通农户,耕地由官地、寺院土地、具有赏赐性质的土地变为私地,原先不交租役草,买卖后交纳租役草:“诸人买时,自买日始一年之内当告转运司,于地册上注册,依法为租役草事。”[2]496私地之间的买卖,地主人将全部土地出让于一人,转运司于原地册上注销,并在买方地册上登记新增耕地数。土地卖与多人,且地主人余有部分耕种,其中一位买地人认为顷亩不足,可以向转运司提出丈量申请,的确少于买地凭据时,转运司须丈量各个买主的土地,以及原地主人剩余未卖的部分,以实际亩数登记,相应增减租役草。若土地卖给一人,部分闲置未种,耕地数少了,买地者申请丈量,转运司确定情况属实后,于地册上注销多余的数量,并核减赋税:“诸人互相卖租地,买地者曰我求丈量,告转运司者,当遣人丈量,买凭据上有顷亩数不足者,卖地者其地原是甚多,另二三种已卖,余持自种,则皆当丈量,超地所在处当承租役草事,空顷亩上当减之,价当还买地者。其中地虽未另卖,然部分地主人自己未种,皆卖与一人,少于地册上有者,转运司大人、承旨一人当往丈量。是实言,则当奏而注销顷亩未足之数。”[2]509

除了临时性的土地变更,由于战乱、灾害等原因,年年有死亡、外逃、地头无人、依次相卖等情况,西夏政府每三年组织一次自下而上的耕地普查,从西夏基层组织开始,由家主上报变更信息,农迁溜、小监、小甲推察,所属郡县据此重新编写地册五面,内容包括土地所有者、占有顷亩数、应纳租役草等,转运司与郡县、皇城司、三司、中书在规定的时间内校验完毕,将新地册送至各赋税征收地,作为征税的凭据。由于西夏转运司掌管地册的登记和核查,熟知当地土地情况,诸人有开新地,须辟新渠浇溉,在开渠前当告知转运司,审核新渠的选址是否影响已有耕地,应在官私耕地无碍处开渠,以免耽误正常的农业生产:“诸人有开新地,须于官私合适处开渠,则当告转运司,须区分其于官私熟地有碍无碍。有碍则不可开渠,无碍则开之。”[2]502

在向上缴纳赋税的同时,西夏转运司还掌管地方财权。唐徕、汉延渠上大桥、大道有所损毁,需要修治时,转运司负责:“大渠中唐徕、汉延等上有各大道、大桥,有所修治时,当告转运司,遣人计量所需笨工多少,依官修治,监者、识信人中当遣十户人。”[2]504唐徕、汉延是兴灵平原上农田灌溉的两大渠道,律令中称之为“官渠”,沿渠大桥、大道断破,轻则影响农作物的生长,耽误赋税的足额上缴,重则渠断水至淹及附近农田、屋舍、人员,造成严重的后果,转运司掌管地方财政,负担官渠及其桥道的修治。而小桥若有破损,转运司只派遣监管人员,不负责修治。

转运司参与地方事务的管理。每年春季清淤渠道前,对于开渠的确切时间等重要事宜,由郡县处局分提议,宰相定夺,转运司参与:“每年春开渠大事开始时,有日期,先局分处提议,夫役(原文作“事”,租役草中的“夫役”)小监者、诸司及转运司等大人、承旨、门、前宫侍等中及巡检前宫侍人等,于宰相面前定之,当派胜任人。”[2]494为了保护堤岸、减少水土流失,律令要求渠水巡检、渠主指挥沿官渠税户家主种植树木,转运司监察,不许诸人随意砍伐、剥皮、斫刻,防止牲畜啃食:“沿唐徕、汉延诸官渠等税户、官私家主地方所至处,当沿所属渠段植柳、柏、杨、榆及其他种种树,令其成材,与原先所植树木一同监护,除依时节剪枝条及伐而另植以外,不许诸人伐之。转运司人中间当遣胜任之监察人。”[2]505若违律不种植,有官罚马一,庶人十三杖,畜主人看护不当,致牲畜误啃食,庶人笞二十,有官罚铁五斤,树木被砍,计价以偷盗罪判断。

《宋史》中转运司:“掌经度一路财赋,而察其登耗有无,以足上供及郡县之费;岁行所部,检察储积,稽考账籍,凡吏蠹民瘼,悉条以上达,及专举刺官吏之事。”[8]3964《文献通考》中宋代诸路置转运司之后,“边防、盗贼、刑讼、金谷、按廉之任皆委于转运使,又节次以天下土地形势,俾之分路而治矣。继增转运使判官以京官为之,于是转运使于一路之事无所不总也”[7]557。熙宁中,因权责过重,职能被削减,“转运司所职催科征赋、出纳金谷、应办上供、漕辇纲运数事而已”[7]557。西夏按管辖范围在京师设都转运司,在边中军事要地设转运司,同时,还设有磨勘司、监军司等机构,对转运司起到监督、制约的作用。转运司向下指挥郡县,对上某种程度对中书负责,充当地方与中央的纽带,职掌赋税,包括催缴租役草、监管赋税征收的各个环节,管理土地、丈量顷亩数量和核实所有者的信息、及时变更地册,掌管地方财权,负担公共设施的维护,并参与相关事务,其职能没有超出宋代转运司的范围,集中在催科征赋以足上供、出纳钱物以足郡县之费等方面。

参考文献:

[1]骆祥译.从《天盛律令》看西夏转运司与地方财政制度——兼与宋代地方财政制度比较[J].中国经济史研究,2016(3).

[2]天盛改旧新定律令[M].史金波,聂鸿音,白滨,译注.北京:法律出版社,2000.

[3]杨蕤.西夏地理研究[M].北京:人民出版社,2008.

[4]宋会要辑稿[M].刘琳,刁忠民,舒大刚,尹波,等,校点.上海:上海古籍出版社,2014.

[5]脱脱,等,撰.金史[M].北京:中华书局,1975.

[6]李焘,撰.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1992.

[7]马端临,撰.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[8]脱脱,等,撰.宋史[M].北京:中华书局,2014.