《史記·倉公列傳》探微: 廢除肉刑與齊文王之死

張朝陽

“廢除肉刑”與“齊文王之死”是《史記·倉公列傳》(下簡稱《倉公傳》)記録的兩個獨立的歷史事件。表面上看,它們出現在同一篇文獻中純屬偶然: 名醫倉公(淳于意)恰好先後經歷了這兩個事件。在前一個事件中,倉公是引發故事的配角,而在後一個事件中,倉公擔當了旁白者。但細讀《倉公傳》,我們發現,這兩個事件的記述存在很多疑點,而這些疑點又指向了同一個重大歷史問題——文帝時代的漢廷與齊國的矛盾。我們不禁發問: 這兩個貌似風馬牛不相及的事件之間,是否存在某種關聯?

一 廢除肉刑的疑點: 漢廷爲何介入齊國司法?

漢文帝十三年(前167),齊國名醫淳于意被押赴長安執行肉刑,其女緹縈上書救父,文帝爲之廢除了延綿數千年的肉刑。這可謂史無前例的創舉。歷代史家皆謳歌文帝的仁德,贊揚緹縈的孝道和勇氣。如班固《詠史》詩曰:

小女痛父言,死者不可生。上書詣闕下,思古歌《雞鳴》。憂心摧折裂,晨風揚激聲。聖漢孝文帝,惻然感至情。百男何憒憒,不如一緹縈。*見《史記》卷一〇五《扁鵲倉公列傳》張守節正義所引,北京,中華書局,2014年,頁3380—3381。

清末沈家本則感嘆道:

舉千數百年相沿之成法,一旦欲變而易之……文帝因一女子之書發哀矜之念,出一令即施行,其定識、定力爲如何?*沈家本《歷代刑法考》,北京,中華書局,1956年,頁166。

史家們往往被文帝和緹縈的光芒所吸引,從而忽略了故事的配角淳于意。但從漢初司法制度上考究,他的遭遇存在令人大惑不解之處。《倉公傳》曰:

文帝四年中,人上書言(淳于)意,以刑罪當傳西之長安。意有五女,隨而泣。意怒,駡曰:“生子不生男,緩急無可使者!”於是少女緹縈傷父之言,乃隨父西。上書曰:“妾父爲吏,齊中稱其廉平,今坐法當刑。妾切痛死者不可復生而刑者不可復續,雖欲改過自新,其道莫由,終不可得。妾願入身爲官婢,以贖父刑罪,使得改行自新也。”書聞,上悲其意,此歲中亦除肉刑法。*《倉公傳》,頁3380。案: 此“文帝四年中”實爲文帝十三年,見《史記·文帝本紀》,頁541。《漢書·刑法志》亦作“文帝十三年”,北京,中華書局,1962年,頁1097。

在爲緹縈的孝、文帝的仁感動之餘,我們發問: 緹縈之父作爲齊國的官吏(太倉長),*《二年律令·秩律》有“太倉治粟”、“太倉中廄”,秩各八百石(簡449、450)。彭浩、陳偉、工藤元男主編《二年律令與奏讞書》,上海古籍出版社,2007年,頁264。到底身犯何罪,竟然驚動數千里外的天子漢文帝?齊國國王和官員不能受理該案件嗎?普通的肉刑,又爲何不在齊國行刑,而要被千里迢迢地押赴漢廷來執行?

令人驚訝的是,這一組涉及漢廷與王國司法權力分配的重要問題,鮮有人關注研究。現存與《倉公傳》有關的古人注疏,一概没有涉及這些問題,《廿二史考異》、《廿二史劄記》、《讀書雜誌》、《史記志疑》等考史名著也對此毫不關心。當代法制史學者則着力於解釋廢除肉刑的社會、經濟、政治原因,而對引出廢除肉刑的淳于意視若無睹。只有個别醫史學者,在研究倉公生平時,對淳于意身犯何罪感到好奇,提出一些假想。*何愛華《淳于意生平事迹辯證》,《文獻》1988年第2期;金仕起《中國古代的醫學、醫史與政治: 以醫史文本爲中心的一個分析》第4章,臺北,政大出版社,2010年,頁230、234。例如,1988年何愛華提出淳于意不願爲吴王和趙王看病,被二王向文帝誣告,以至受寃。這種看法非但没有證據,更没有關注到要害點——爲何淳于意被押送長安由天子處置,而不是在齊國由齊王處置?

《倉公傳》稱淳于意“或不爲人治病,病家多怨之者”。然而按照一般程式,告發罪人,應該到縣廷去(若距離縣廷遠,則到鄉,由鄉轉呈)。漢初《二年律令·具律》規定:

諸欲告罪人,及有罪先自告而遠其縣廷者,皆得告所在鄉,鄉官謹聽,書其告,上縣道官。廷士吏亦得聽告。(簡101)*《二年律令與奏讞書》,頁132。

而在漢初“郡國並行”的體制下,諸侯王擁有封國内案件的終審權威,無須漢廷介入。

“郡國並行”是秦末漢初特殊時代背景下創制的一種制度,源於秦末項羽分封諸侯,“漢”本也只是項羽分封的諸侯之一。劉邦擊潰項羽稱帝後,雖剪除異姓諸侯,但大封同姓爲王。一時間,天下“王國”林立。諸侯王在封國内享有極大的權力,處於半獨立狀態。漢廷僅爲王國派遣丞相和太傅,其餘大小官員一律由諸侯王自己任命。諸侯王還握有本國的司法、賦税和軍事大權,並獨立紀年。雖然漢天子在名分上高於諸侯王,但在勢力劃分上,諸侯國與漢廷基本平行。*周振鶴《西漢政區地理》,北京,人民出版社,1987年,頁6—13;李開元《漢帝國的建立與劉邦集團: 軍功受益階層研究》,北京,三聯書店,2000年,頁74—118;陳蘇鎮《漢初王國制度考述》,《中國史研究》2004年第3期。

諸侯國雖没有立法權,名義上須要“行漢法”,但司法基本獨立。《漢書·何武傳》:“往者諸侯王斷獄治政,内史典獄事。”*《漢書》卷八五《何武傳》,頁3485。《二年律令·興律》印證了諸侯王的終審權。

縣道官所治死罪及過失、戲而殺人,獄已具,勿庸論,上獄屬所二千石官。二千石官令毋害都吏復案,問(聞)二千石官,二千石官丞謹掾,當論,乃告縣道官以從事。徹侯邑上在所郡守。(簡396—397)*《二年律令與奏讞書》,頁242。朱紅林認爲,這條律文應歸於《具律》,可備一説;見氏著《張家山漢簡〈二年律令〉集釋》,北京,社會科學文獻出版社,2005年,頁238。

該律文規定,縣、道和徹侯邑遇到命案,在初步審理後,須要上報郡守,由郡守派員復審、判決,再由縣道執行。律文提到侯國(徹侯邑),爲何没有提到諸侯國?原因顯然在於,漢初諸侯國本身就管轄多郡,而死刑只須郡一級復審。由此可推導出: 諸侯國命案的復審和判決,由諸侯國的郡守負責。至關重要的命案尚且如此,比命案更輕微的案件也應如此。由於郡守由諸侯王任命和管理,故而諸侯國司法的最終權威,掌握在諸侯王手中。*即便是疑難案件的奏讞制度,也尊重諸侯王的權威。《二年律令與奏讞書》記録的十七則漢代案件,没有一例來自諸侯國,絶非偶然。當然,漢廷也並非完全對此没有干預的渠道。由於丞相是由漢中央委任,統理百官,包括典刑獄的内史,故此經由丞相,漢中央可間接監控諸侯國的司法。

可見,緹縈故事中的病家本應該通過縣—郡—内史—齊王的機制,解決自己和淳于意的醫療糾紛或類似問題,但他們卻越過了齊國司法機構,直接上書漢天子,實在是咄咄怪事。*根據《倉公傳》上下文,病家應該是齊國人。即便病家不是齊國人,由於被告是齊國人,也該由齊國受理訴訟。漢代跨轄區的訴訟,一般遵循被告所在地原則;參見拙著《中國早期民法的建構》,北京,中國政法大學出版社,2014年,頁60—61。這有兩種可能的解釋: (1) 不是醫療問題,另有性質更嚴重的事情,淳于意不願爲人治病得罪了病家而被告發;(2) 確實爲醫療之事,但在齊國得不到伸張,只好上書漢天子。就第一種可能性而言,我們没有任何證據坐實,只能存疑。就第二種可能性而言,史書中倒是有一些蛛絲馬迹。

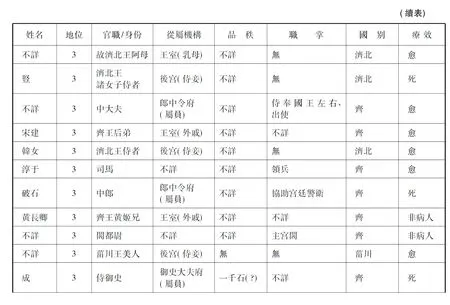

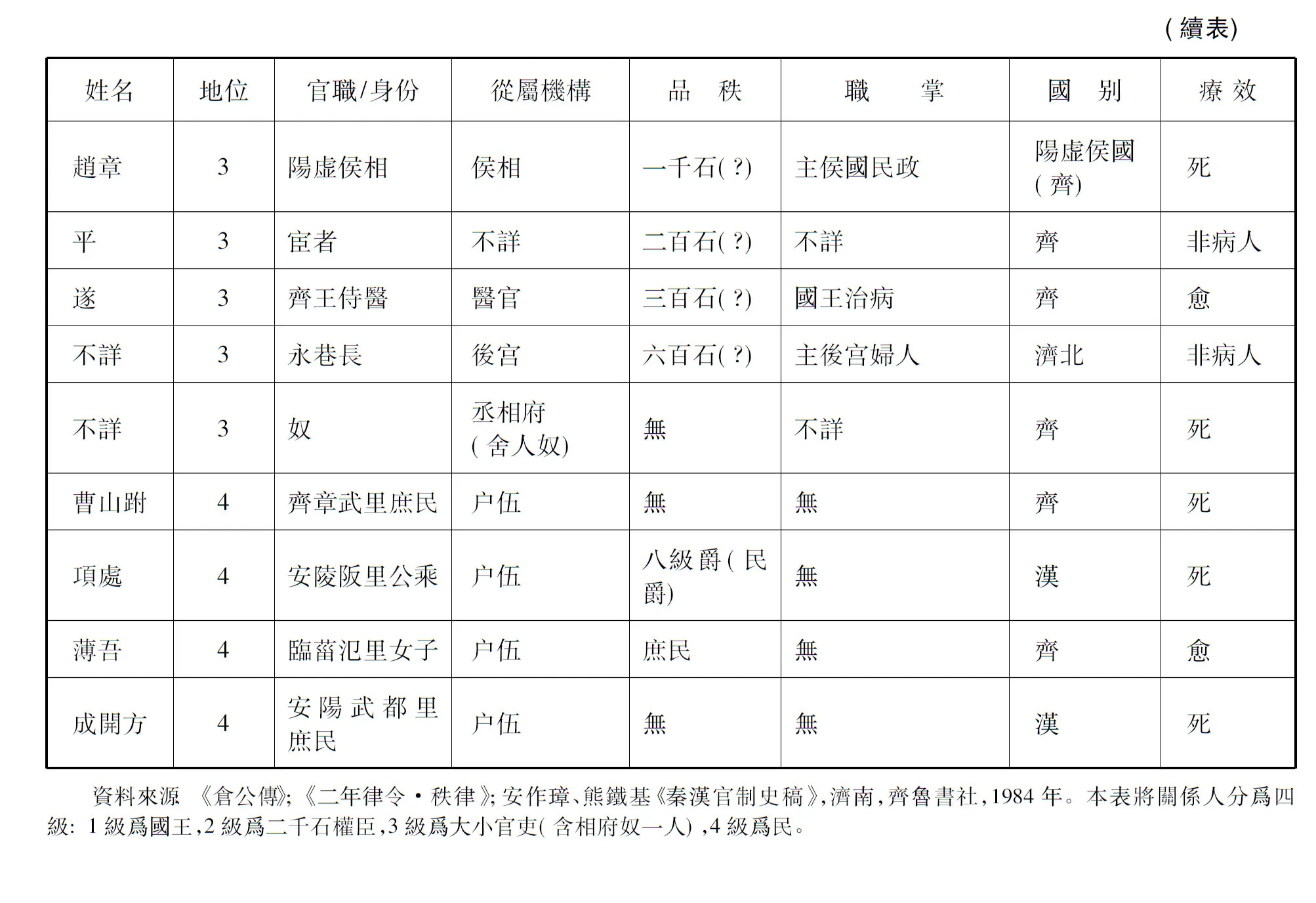

《倉公傳》記載,大約在文帝十六年(前164)至後元五年(前159)之間,文帝曾下詔問詢了淳于意很多醫療問題。淳于意回憶了行醫經歷,記録了爲誰治病,治療效果如何,還提到了同誰討論患者病情等資訊。通過對病人和討論者的社會背景分析,我們發現淳于意以治病爲契機,編織了一張龐大的社會關係網絡。雖然他的頭銜是管理糧食的太倉令,但由於醫術高明,頗受齊國王室及達官貴人器重,常出入王宫及顯貴門庭,診治和討論對象基本上都是權貴或有關係者。*根據行文可知,詔問不止一次,而是九次。文本並没説明下詔時間,但淳于意的回答中出現了菑川王。菑川王始封於文帝十六年,所以這是時間上限。本文對淳于意關係網絡的復原,所據資料,皆來自淳于意對文帝詔書的回答。由於淳于意的回答很零碎,也無時間順序,因此筆者作了必要的考證,以梳理清楚基本脈絡和事件之間的關聯。爲了節省篇幅,本文略去了一般的考證,僅注出核心信息的考證過程。在這樣的關係網庇護下,當時的齊國若有人因醫療狀告淳于意,必定處處碰壁(詳見文末附表)。

具體而言,這張關係網包括三十一人,社會階層可分爲四層: (1) 諸侯王(含王太后)四人;(2) 齊國二千石權臣五人;(3) 齊國爲主的大小官吏、*含相府奴一人。相府奴雖然表面上身份低賤,但實際上依仗相府勢力,地位遠在一般庶民之上;可類比“昔有霍家奴,姓馮名子都。依倚將軍勢,調笑酒家胡。”辛延年《羽林郎詩一首》,《玉臺新詠箋注》卷一,北京,中華書局,1985年,頁24。後宫姬妾、王室成員、外戚共十八人;(4) 庶民四人。下面按層考察其中的核心人物。

第一層,諸侯王。

1. 劉將閭(陽虚侯,文帝十六年受封爲齊王)和淳于意關係最爲密切。劉將閭爲陽虚侯時患重病,衆醫生都誤診,淳于意卻找到真正的病根,對症下藥,十二天即治癒。劉將閭被封爲齊王後,母親生病,也請淳于意治療,吃了兩副藥就康復。劉將閭的孫子生病,又請淳于意診治,三天病即癒。顯然,淳于意高明的醫術深得齊王賞識,以至於齊王的外戚爭相結交。一次,齊王黄姬的兄長宴請賓客,淳于意應邀出席,席間又爲齊王王后的弟弟診治重病。可見,淳于意同齊王室和外戚家都非常熟識。

2. 濟北王劉志也器重淳于意。淳于意曾以藥酒治癒過他的病,得到其信任。後來,他兩次請淳于意到後宫爲侍妾看病。

3. 菑川王劉賢生病,由淳于意治癒。劉賢的美人生育後無乳,請淳于意治療,一副藥就催乳成功。

第二層,二千石權臣。

1. 主管王宫警衛的齊國郎中令循生病,*郎中令主管王宫的警衛,可謂齊王貼身親信。如代王應漢廷大臣邀請,赴長安繼承帝位時,特意與郎中令張武商議。見《漢書》卷四《文帝紀》,頁105。衆醫皆誤診,但淳于意三劑藥就治癒。

2. 主管王室府藏的齊國中御府長信生病,由淳于意治癒。

3. 主管王國治安和軍事的齊國中尉潘滿如生病,淳于意診斷爲死症。淳于意同太僕饒和内史繇討論過潘滿如的病情,可見和這兩位二千石大臣很熟悉。尤其值得注意的是,内史在王國地位極高,輔佐國王和丞相,總攬司法,如前引史書稱“内史典獄事”。

第三層,大小官員和王室親眷。

1. 齊國郎中令的屬員某位中大夫被淳于意治癒。

2. 主管齊國後宫婦人的某位北宫司空命婦被淳于意治癒。

3. 齊王的某位侍醫患病請淳于意治療。

第四層,庶民。

這層一共有四人,例如安陵項處。但無重要人物,亦未見要事顯例。

淳于意在文帝十三年被告發時,他的這張關係網是否已經存在,是否已能發揮作用?要回答這個問題,我們必須知道這張網絡的形成過程。由於淳于意的自述完全忽略了診治時間,這給我們復原過程帶來了極大的困難。好在有幾個關鍵信息點,可幫助我們勾勒大體情況。

1. 淳于意爲齊人,於吕后八年(前180)拜師,於文帝三年(前177)醫術達到精通,開始正式行醫。*《倉公傳》説:“至高后八年,得見師臨菑元里公乘陽慶……明歲即驗之,有驗,然尚未精也。要事之三年所,即嘗已爲人治診病,決死生,有驗,精良。”高后八年拜師,經過三年精通,當爲文帝三年。頁3381。這應該是他關係網絡的起始點。

2. 曾經爲“故濟北王阿母”治療。濟北國是從齊國分出的一個諸侯國。在文帝時代,該國只經歷了兩任國王: 文帝二年(前178)三月劉興居受封爲濟北王,文帝三年八月,因謀反被誅,是爲第一任國王;文帝十六年又封劉志爲濟北王,景帝時謀反被誅。由於“故濟北王”的“故”字排除了當時在位的劉志,則指向了第一任國王劉興居。考慮到劉興居在文帝三年八月被誅,則爲其乳母診治時間不會晚於此一時間。因爲劉興居被誅之後,即便其乳母未受牽連,必然也請不動淳于意爲其治病。

3. 曾爲陽虚侯相趙章治病,也曾爲陽虚侯本人治病。則這兩次的診治時間不晚於文帝十六年,即劉將閭被封爲齊王之時。

4. 文帝十五年(前165),淳于意隨陽虚侯入長安,*淳于意説:“文王病時,臣意家貧,欲爲人治病……身居陽虚侯國,因事侯。侯入朝,臣意從之長安,以故得診安陵項處等病也。”《倉公傳》,頁3400。據後文,齊文王此次生病,因“誤診”而亡,而史載齊文王薨於漢文帝十五年,則引文敍述的是該年之事。何愛華根據《史記》所記載,齊孝王於文帝後元三年(前161)入朝之事,將淳于意入長安的時間定在文帝後元三年。這既不符合《倉公傳》引文的上下文,也有違“侯入朝”的表述。“侯入朝”表明劉將閭此時尚未封王。《倉公傳》在稱呼上很注意(因爲牽扯到名分問題),將“齊王”和“陽虚侯”分别得很清楚,不存在何氏所謂的“淳于意一定在劉將閭爲‘故陽虚侯’時事之已久,尚沿襲舊稱”之情況。金仕起則在此問題上前後矛盾: 一方面認爲陽虚侯入朝的時間大約在文帝14年前後,另一方面又認爲淳于意爲安陵項處診斷“當在陽虚侯入朝三年、亦即文帝後元三年前後。”(頁231、232)則爲安陵項處診斷時間當在此年。

5. 淳于意在十三年被告發之前,“左右行遊諸侯”。若“諸侯”特指列侯的話,我們知道,齊悼惠王子七人於文帝四年(前176)秋九月被封爲列侯,其中包括文帝十六年升級爲王的齊孝王、濟北王、菑川王等,則淳于意當在文帝四年至十三年之間與這些諸侯建立了關係。但“諸侯”並不一定單指列侯,也可包括諸侯王。這段時間,正是齊文王劉則統治時期。淳于意應該和他建立了關係。正因如此,文帝纔會在詔書中發問:“及文王病時,不求意診治,何故?”*《倉公傳》,頁3400。淳于意的行醫回憶中没有爲齊文王診治的事例,因此齊文王没有被標識在梳理出的關係網絡中,但這種刻意遺漏卻正是問題之所在。詳見後文分析。

基於以上分析,我們可以還原淳于意關係網絡的形成過程: 從文帝三年起,淳于意醫術達至精湛,開始走上層行醫路線。他首先爲當時的濟北王乳母治病,但濟北王在此年被誅,於是轉而交遊齊文王以及受封爲列侯的齊悼惠王諸子。在這個過程中,他又結交了王室親屬以及齊國的權貴和大小官員。到文帝十三年時,基本上已經形成了一個上通齊王、下達重要官吏的關係網絡。這個網絡的存在,使得病家很難在齊國控告淳于意,於是文帝十三年病家上書漢天子之事就發生了。

但我們的問題還没有結束。長安和齊相隔數千里,從調查事實到執行判決,成本極其高昂。加之,當時“諸侯王斷獄治政,内史典獄事”,諸侯國司法基本獨立,*賈誼抨擊諸侯王“擅爵人,赦死罪”,可知諸侯王僅無權赦免死罪。《漢書》卷四八《賈誼傳》,頁2234。漢廷對其内政最多通過中央任命的丞相來間接監控。文帝爲何竟然爲醫療糾紛直接干涉齊國事務?我們暫時擱置這個問題,將視線下移到兩年後的一個重大歷史事件——齊文王之死。

二 齊文王之死:“誤診”?

齊國是漢封諸侯國中最强大的一國。第一任齊王劉肥是劉邦長子(庶出),統領七郡,七十三城,而漢廷中央直接管理的亦僅十五郡。*此據周振鶴考訂,見《西漢政區地理》,頁99;並參閲該書第九章漢封齊國的歷史。漢直轄十五郡的記載,出自《史記》卷一七《漢興以來諸侯王年表》,頁968。太史公評價説:“諸侯大國無過齊悼惠王。”*《史記》卷五二《齊悼惠王世家》,頁2441。不光疆域大、人口多,齊國更是經濟發達,文化昌盛,勢力比肩漢廷直轄區域。例如,齊都臨淄乃春秋以來的巨型都市,富甲天下,直到漢武帝時,仍然“人衆殷富,巨於長安”。*同上書。考古發掘也證實了這一點;見山東省考古研究所《臨淄齊故城》,北京,文物出版社,2013年。甚至被漢廷尊奉爲治國之道的黄老之術也源自齊國學術。

齊文王是第三任齊王,於漢文帝二年即位。雖然此時的齊國已被減去一郡,但仍領有六郡之地,而僅僅在一兩年之前,漢文帝只是代王,偏居代地,遠遜於齊王。可以説,齊文王的勢力僅次於漢文帝,是天下第二號權勢人物。這個人物的命運卻很叵測: 文帝十五年,齊文王患病,因侍醫誤診而喪命,時年未滿二十歲。*《倉公傳》,頁3401。

雖然齊文王統治齊國十四年之久,但史書對他的記載卻非常簡略。這次致命的誤診,不見於《史記·齊悼惠王世家》和《漢書·高五王傳》,而是通過《倉公傳》中漢文帝和淳于意之間的問答透漏給我們。

問臣意:“知文王所以得病不起之狀?”臣意對曰:“不見文王病,然竊聞文王病喘,頭痛,目不明。臣意心論之,以爲非病也。以爲肥而蓄精,身體不得摇,骨肉不相任,故喘,不當醫治。……文王年未滿二十,方脈氣之趨也而徐之,不應天道四時。後聞醫灸之即篤,此論病之過也。臣意論之,以爲神氣爭而邪氣入,非年少所能復之也,以故死。所謂氣者,當調飲食,擇晏日,車步廣志,以適筋骨肉血脈,以瀉氣。故年二十,是謂‘易’。法不當砭灸,砭灸至氣逐。”*《倉公傳》,頁3401。

醫史學者王浩將此解讀爲齊文王有“富貴病”的特徵,認爲:“這就是説齊文王在兒童時即位,成長過程中身體肥胖,四肢不勤,最終導致早亡。這也從一個側面説明了齊文王的成長環境基本上是奢侈、無度的宫廷生活。”*王浩《〈史記·扁鵲倉公列傳〉所見漢初二三事》,《文史知識》2009年第12期,頁118。

雖然按現代醫學來看,王浩的解釋有些道理: 過於肥胖容易誘發哮喘以及高血壓、高血脂、高血糖,甚至導致死亡。但導致未滿二十早夭畢竟是小概率事件。通讀原文,我們發現淳于意只是强調“誤診”,而非過於肥胖本身: 齊王本只須注意調節飲食,多走動以鍛煉筋骨血脈,不須醫治,尤其不該針灸(“法不當砭灸”)。但庸醫誤以爲病,采用針灸治療,一施治即死亡。所以,淳于意總結説:“此論病之過也。”

這個誤診太離奇了,而它對漢文帝也太有利了。年方弱冠的齊王就這麽稀裏糊塗地被針灸死了,而他還没有繼承人,因此國除,地入於漢。一瞬間,强大的齊國因爲一次“誤診”從版圖上消失了。這太戲劇化了,當時的天下能不議論紛紛嗎?各路諸侯能不作出各種猜測嗎?即便兩千年後的我們,也不能不懷疑事情另有隱情,不能不聯想起宣帝時代,一位名叫淳于衍的醫生在一起宫廷陰謀中扮演的角色:“宣帝始立,立微時許妃爲皇后。(霍)顯愛小女成君,欲貴之,私使乳醫淳于衍行毒藥殺許后,因勸光内成君,代立爲后。”*《漢書》卷六八《霍光傳》,頁2952。這場宫廷陰謀的細節見《漢書》卷九七上《外戚傳上》,頁3966。淳于衍在行醫時奉權臣之命毒殺了許皇后,齊文王的“誤診”事件是否也是類似的陰謀呢?

在正常妊娠情况下,子宫胎盘血液回流随着孕周的增加而增加,引起血流阻力下降,加快脐动脉血流速度,血流阻力降低,S/D值降低,对胎儿生长发育起到促进作用。而当脐动脉血流阻力增加时,胎儿血流供给减少,血流S/D 值、PI、RI都将升高[10]。S/D 值、PI、RI在胎儿发育中起到重要作用,S/D值反映了收缩期峰值血流及舒张末期最低血流,但不能反映整个周期的平均血流;PI与峰值流速和舒张末期流速有关,同时也反映了整个心动周期的平均流速;RI不仅反映峰值流速和最低流速,也能反映舒张末期血流是否存在,有无反流血。因此,临床上常通过B超检查S/D 值、PI、RI反应脐动脉血液情况。

在這場“誤診”事件中,淳于意有不在場的證據。他此時追隨陽虚侯劉將閭,而劉將閭正入朝長安。也就是説,淳于意在被文帝赦免肉刑後不到兩年,又來到了長安。但文帝似乎對此不知情,在詢問齊文王死因之前先問道:“及文王病時,不求意診治,何故?”淳于意回答道:

文王病時,臣意家貧,欲爲人治病。誠恐吏以除拘臣意也,故移名數左右,不修家生,出行遊國中,問善爲方數者事之久矣。見事數師。悉受其要事,盡其方書意及解論之。身居陽虚侯國,因事侯。侯入朝,臣意從之長安,以故得診安陵項處等病也。*《倉公傳》,頁3400。太史公評論説“倉公乃匿迹自隱而當刑”,有誤。這段話顛倒了“匿迹”與“當刑”的時間順序;倉公“當刑”爲文帝十三年,而“匿迹”乃文王病時(文帝十五年)之事。

這個迂回的回答,讓人如墜雲霧。淳于意原本是齊國富庶大國的太倉令。這個職位是治粟内史的屬官,掌管一國相沿的糧食,所謂“太倉之粟陳陳相因”就表明了這一點。*《史記》卷三〇《平準書》,頁1714。身居此位的淳于意應該不至於“家貧”吧?退一步講,或許他因爲兩年前被告之事,雖赦免了肉刑,卻家道中衰了。但我們仍然很困惑: 既然齊文王患病時,淳于意家貧,希望爲人治病賺錢,那麽從常理上看,爲這樣一位大國之王治好病,還没有豐厚的賞賜嗎?但淳于意卻莫明其妙地擔心被齊王官吏抓差,耽誤了行醫賺錢,因此逃避到陽虚侯國,又隨陽虚侯去了長安。這樣,他和致文王命的“誤診”就相隔了數千里之遥。

文帝和淳于意的兩段問答,既解釋了齊文王爲何“誤診”而死,也申明了淳于意不在現場。這既可以證明誤診與他無關,也賦予他旁觀者的身份,可以“中立”地解釋誤診事件。*徐復觀曾指出,有關漢廷與諸侯王關係的材料,編造極多。對漢廷不利的材料被隱没,對諸侯王不利的材料被誇張;見氏著《兩漢思想史》第一卷,上海,華東師範大學出版社,2001年,頁104—106。然而,他的解釋真的是立場中立嗎?我們可以根據新出土文獻進行考察。

淳于意認爲文王“肥而蓄精,身體不得摇,骨肉不相任,故喘”,不須治療,並且由於不滿二十歲,尤其不應該針灸。但張家山漢墓出土《脈書》則有如下説法:

故君子肥而失其度,是胃筋骨不勝其任。其氣乃多,其血乃淫,氣血腐爛,百節皆沈。歀廿末,反而走心,不此豫治,且聞哭音。(簡55—56)*《張家山漢墓竹簡》,北京,文物出版社,2006年,頁125。另,參見高大倫《張家山漢簡〈脈書〉校釋》,成都出版社,1990年,頁97—102。

據當代中醫學者研究,引文所針對的病症和齊文王相同,*此點,參見楊峰、趙京生《倉公“精氣”思想解讀: 從〈史記·扁鵲倉公列傳〉齊文王病案説起》,《江蘇中醫藥》2008年第8期。該文注意到淳于意對同樣疾病給出的療法與《脈書》不同,但由於預設淳于意是正確的,因而强説這兩種互斥的療法都可行。此外,該文存在一些史實錯誤,恕不一一指出。但我們卻發現,引文認爲必須提早治療,否則追悔不及。具體的療法則是針灸,無關年齡:

夫脈者,聖人之所貴也。氣者,利下而害上……當環而灸之。(簡57—58)

《脈書》的時代下限爲吕后二年(前186),略早於淳于意。從它同馬王堆中醫文獻的文本關係可知,《脈書》(或者它所代表的中醫理論)在西漢頗有影響力。淳于意時代的醫者,根據《脈書》理論應當認爲,齊文王的病需要針灸治療,及早針灸的話,應該能够治癒。淳于意則首先駁斥説不應治療,然後針對“針灸”又加入了年齡因素。這樣,他就運用自己的醫學知識和聲望,建構出一個“誤診”判斷。*中醫史學者囿於對倉公的推崇,皆力圖從倉公的話語中探求早期中醫脈學理論。例如,英國學者Elisabeth Hsu 分析了《倉公傳》中的脈學觀點,認爲淳于意有自己的概念框架,用自己的辭彙對《脈法》進行解讀;Hsu Elisabeth:“Tactility and Body in Early Chinese Medicine”, Science in Context, Vol 18.1 (2005), p. 20. 筆者對中醫了解有限,無法從理論上判定是非,但“知識”作爲“權力”的注腳,從而建構“話語”這一機制,早已被福柯等人所揭示。這種説法直接替漢文帝擺脱了各種嫌疑,這纔是文帝詔問淳于意“知文王所以得病不起之狀”的真實目的吧!

然而,文帝的嫌疑仍然有蛛絲馬迹,讓我們分析文帝與齊國根深蒂固的矛盾。

三 文帝漢廷與齊國的緊張關係

漢廷對齊的不信任有制度根源和歷史因素。如前所述,漢初曾施行“郡國並行”制度,諸侯王在封國内享有極大的權力,處於半獨立狀態,與漢廷是基本平行的關係。這些諸侯國中,最强大的是齊國,由劉邦長子劉肥(庶出)統領七郡,七十三城(作爲對比,漢廷僅十五郡)。不光疆域大、人口多,齊國更是經濟發達,文化昌盛,勢力比肩漢廷直轄區域。

劉邦時代的漢廷倚重齊的輔弼,例如劉肥曾率領十二萬齊軍協助劉邦平定黥布叛亂。*《史記》卷五四《曹相國世家》,頁2463。但吕后時代,就開始有些摩擦,吕后曾想毒殺劉肥,最後以劉肥主動割地而平息。*《史記》卷五二《齊悼惠王世家》,頁2427;《漢書》卷三八《高五王傳》同。吕后死後,漢齊矛盾很快就凸顯和激化起來了。

導火索是消滅諸吕之後,誰來登上天子寶座。在消滅諸吕事件中,齊國劉氏實際上是主力。齊哀王劉襄的兩個弟弟——朱虚侯劉章和東牟侯劉興居宿衛長安,皆有勇有謀。吕后死後,二劉在長安聯合漢廷大臣誅殺吕氏,而齊哀王劉襄則帥軍西進,逼近函谷關,作爲外應。當時本有擁戴齊哀王爲漢天子的動議,但漢廷大臣們忌憚劉襄過於强勢,故而搞了一場陰謀,迎立代王爲天子,這就將漢齊矛盾推上了臺面。*《史記》卷五二《齊悼惠王世家》,頁2431—2432;《漢書》卷三八《高五王傳》同。史載,漢文帝如履薄冰般地登基不久,齊哀王即薨,難道僅僅是巧合嗎?考古調查表明: 齊哀王的陵墓規模巨大,同漢帝陵中最雄偉的武帝茂陵幾乎相當。僅從已挖掘的陪葬坑中,就出土器物一萬二千多件,其中不乏戈、矛、弓、弩、鎧甲。*山東省淄博市博物館《西漢齊王墓隨葬器物坑》,《考古學報》1985年第2期。也有學者認爲,該墓屬於第一代齊王劉肥(黄展岳《西漢齊王墓器物坑出土器銘考釋》),見中國考古學研究編委會編《中國考古學研究——夏鼐先生考古五十年紀念文集》,北京,文物出版社,1986年,頁220—234,227;另見劉瑞對這一問題的折衷分析,《西漢諸侯王陵墓制度研究》,北京,中國社會科學出版社,2010年,頁224。筆者以爲,無論墓主是劉襄或劉肥,該陵墓的規模都表明漢初齊王室强大的實力和雄心。這豈非一種誇耀國力、比侔漢廷的姿態?

作爲安撫和分而治之的策略,文帝二年,漢廷從齊國分割兩郡封給劉章(城陽王)、劉興居(濟北王)爲王。然而,次年,曾經叱吒風雲的城陽王劉章年僅二十三歲,莫名地死去,濟北王劉興居則因反叛被誅。這樣,與文帝爭奪帝位的三位原齊國劉氏全部消失了,而新統治者齊文王尚未滿八歲。*據《倉公傳》,齊文王於漢文帝十五年死時未滿二十,則漢文帝三年時,未滿八歲。於是,文帝四年“封悼惠王諸子罷軍等七人爲列侯”。由於侯國不歸王國管轄而直接向漢廷負責,這種分封“意味着把一縣的治民權和財税收入劃給列侯,無異於變相削地”。*馬孟龍《西漢侯國地理》,上海古籍出版社,2013年,頁157。漢齊矛盾在齊國被打擊後,暫時告一段落,但問題遠没有結束。

文帝的謀臣賈誼敏鋭地指出,暫時的關係緩和是諸侯王年幼造成的表象。這時,漢廷委派的太傅和丞相可以主事,但諸侯王成人之後,問題必將再度爆發:

然而天下少安,何也?大國之王幼弱未壯,漢之所置傅、相方握其事。數年之後,諸侯之王大抵皆冠,血氣方剛,漢之傅、相稱病而賜罷。……此時而欲爲治安,雖堯、舜不治。*《漢書》卷四八《賈誼傳》,頁2233。

文帝對此也是心知肚明,所以暗地采取措施防範。如同李開元觀察到的,“文帝二年到十五年,諸侯王國的個别變動主要是圍繞着代國與齊國對於漢朝皇位的繼承糾紛而出現的”。*李開元《漢帝國的建立與劉邦集團》,頁98。陰影一直籠罩着漢齊關係。

《史記·惠景間侯者年表》隱藏了一則重要資料,表明文帝在十年(前170),即齊文王十五歲時,已經對齊國有所動作。這一年,“以齊相召平子侯,千四百一十户”。*《史記》卷一九《惠景間侯者年表》,頁1197。這淡淡一筆帶出了很大的政治圖謀,釋放出强烈的政治信號。以諸侯國相之子而封侯,這是漢代首例。是召平之子本人功勳卓著嗎?這不大可能,因爲表中没有記録他有何功。相比較而言,因功封侯的,都會記録具體的功勞。是司馬遷有所疏漏嗎?核對《漢書》,班固也記載召奴“以父齊相侯”,*《漢書》卷一六《高惠高后文功臣表》,頁627。不説有何具體功績,這印證了我們對召平之子無功受封的看法。

那麽召平本人對漢室有何功德,竟能恩蔭子嗣?嚴格意義上講,其人非但無功,反而還有過妨害。據《史記·吕太后本紀》,在誅滅諸吕事件中,齊哀王打算發兵西向,但“其相弗聽”,這個“相”就是召平。召平甚至興兵圍攻哀王。*《史記》卷九,頁515—516。客觀地看,召平在決定漢朝命運的大事上,錯誤地站在了吕氏一方。但十年後,文帝卻突然封召平之子爲侯,這又爲何?

我們放長視線就能看出端倪。可類比景帝時趙相之子封侯事例。景帝中二年(前148),“以趙相建德王遂反建德不聽,死事,子侯,户千九百七十”。*《史記》卷一九《惠景間侯者年表》,頁1208。趙相建德阻止趙王造反而被殺,其子因而被封侯,應該是承襲了文帝時的做法。

那麽,文帝十年封召平子爲侯,顯然是表彰召平當年阻止齊哀王起兵並圍攻哀王之事迹。此時,諸吕已被平滅多年,齊國劉氏昔日滅諸吕的功績,反倒成爲文帝的包袱。於是乎,曾經敢於對齊王説不的召平被重新評價,以便鼓勵齊相效忠漢廷。弦外之音是,如果齊王敢興兵,現任齊相一定要拼死阻止。此外,由於侯國直接向漢廷負責,在齊國内分封一個侯國也就削弱了齊的一份力量。只可惜,天不作美。召平子封侯之後的第二年就死去了,*此據《漢書·高惠高後文功臣表》,《史記》缺載。給文帝這步棋的效力打了折扣。

再過了三年,即文帝十三年(前167),齊文王將近十八歲了,基本成年。賈誼所説的血氣方剛的大國之王出現於東方,必定讓文帝在長安感到非常擔憂。很可能,漢廷派去牽制齊王的丞相和太傅已經受到排擠和打擊,無法操控局面了。這種事情在西漢早期並不罕見,例如在文帝子景帝時,趙王彭祖利用各種手法,刻意排擠丞相,以至於“相二千石無能滿二歲,輒以罪去,大者死,小者刑。以故二千石莫敢治,而趙王擅權”。*《漢書》卷五三《景十三王傳》,頁2420。景帝時尚且如此,文帝時的情況更可想見。

淳于意案件的出現,無疑爲文帝深度介入齊國内政,提供了很好的機會。文帝本來就對諸侯國的司法有所關注,希望對其有一定的約束。如文帝七年(前173),“令列侯太夫人、夫人、諸侯王子及吏二千石無得擅徵捕”。*《漢書》卷四《文帝紀》,頁122。這道詔令並不單獨針對諸侯國,也不涉及諸侯王的權威,卻巧妙地以主持天下正義的姿態觸及了諸侯國司法。

具體而言,通過調查和審判淳于意,文帝收一石三鳥之功。首先,可以對齊國臣民彰顯漢廷的權威: 即便齊國司法不公正或不作爲,漢廷仍可爲齊民主持正義,這就起到了抑制齊王,爭取齊民歸心的政治效果。同時,由於淳于意熟悉齊國諸侯、權貴,文帝也可從他這裏得到很多齊國的政治情報。再次,我們不要忘了,淳于意雖然以名醫聞世,但他在當時的齊國也擔任要職——太倉令。這個職位掌管一國的糧食,非常重要。漢廷的太倉就設置在宫城内,接近天子。*《史記》卷八《高祖本紀》記載: 八年,“蕭丞相營作未央宫,立東闕、北闕、前殿、武庫、太倉”。頁485。《漢書》卷一《高帝紀》也有類似記載。據此可知,太倉是西漢長安城最早的建築之一,在宫城内。歷史地理學者肖愛玲主張,太倉在未央宫,參見氏著《絲綢之路最早的東方起點: 西漢長安城》,西安,陝西師範大學出版社,2017年,頁118。可以推測,齊的太倉令也在王宫内辦公,是王的近臣。處置齊的太倉令,不啻敲山震虎,可直接震懾齊王。在這樣的多重政治利益驅動下,淳于意被押往長安執行肉刑了。

結論: 一種關聯性的解釋

漢文帝十三年,因齊國少女緹縈上書而廢除肉刑是史無前例的改革。文帝十五年,齊文王之死則是漢初政治的一次大地震,直接導致齊國被一分爲六,開“衆建諸侯而少其力”的先河。兩個事件一先一後被記録在《倉公傳》中,看似没有關聯。但有兩個疑點迫使我們深思: 漢文帝爲何包辦本該由齊王裁斷的齊國案件?齊文王未滿二十歲爲何竟“誤診”而亡?解開這兩個疑點,漢齊矛盾將肉刑的廢除和齊文王之死兩個事件就貫穿了起來。

漢齊矛盾實際上是漢廷與諸侯國權力劃分的衝突,是“郡國並行”的典型問題。它時而表現爲公開對抗,時而則暗流奔騰。文帝時代的漢齊之間,因帝位糾紛,矛盾尤爲突出。文帝一直心懷戒備,采用各種手段遏制齊國。十三年,病家上書狀告齊國名醫淳于意爲文帝提供了機會: 淳于意受齊王室和權貴庇護,致使病家的不滿無法在齊國伸張。爲了警示齊王,也爲了收攏齊國民心,文帝介入齊國司法,下詔將被告從齊押往長安執行肉刑。然而,以緹縈上書爲契機,情況發生了逆轉。或許,文帝被上書所表達的人道原則打動,但他也同時發現了淳于意的政治價值。淳于意被赦免了肉刑,得以繼續行醫。

文帝十五年,很可能是刻意的一場“誤診”結束了齊文王的生命,齊國被肢解爲六,從而徹底解決了漢齊矛盾。儘管無從得知淳于意是否參與製造這場“誤診”,但他利用自己的聲望和專業知識爲“誤診”背書,則已經被前文的分析所揭示。而我們還有一些蛛絲馬迹的線索指向文帝與淳于意的關聯。

我們來看看齊國被解體後,誰繼承了齊王的寶位?是陽虚侯劉將閭(齊孝王),其人可謂誤診事件的直接受益者。*《史記》卷五二《齊悼惠王世家》,頁2434。而前面的分析早指出,劉將閭與淳于意關係密切。前引淳于意的陳詞自稱其“身居陽虚侯國,因事侯。侯入朝,臣意從之長安”。當齊文王病時,淳于意追隨劉將閭入朝漢天子。很快,齊文王因誤診而亡。我們又知道,一年後,陽虚侯繼任了齊王(故齊被肢解爲六),而再十年後的七國之亂中,齊國這個曾經與漢矛盾重重的王國卻没有參與;史載膠西等國“欲與齊,齊孝王狐疑,城守不聽,三國兵共圍齊”。*同上。這難道都僅僅是巧合嗎?

我們可以得出如下結論: 肉刑的廢除與齊文王之死這兩個事件之間存在某種瓜葛。雖然文獻的匱乏(或被刻意篡改)使我們不能理清其細節,但這兩個事件絶對不是孤立無關的,而是統一於文帝消弱諸侯王權力的大戰略,*參拙作《緹縈如何能救父: 漢天子的軟實力》,《文史知識》2017年第8期。都和漢廷與諸侯國的矛盾有關。這兩個事件一前一後被司馬遷記載在《倉公傳》中,應該不是偶然,而是有内在關聯的。

附記: 本文曾宣讀於中國秦漢史學研究會2017年會。

(本文作者係上海交通大學人文學院歷史系副教授)