父亲的战友

高巧林

1

春季班开学那天,我想自个儿搭乘本村同学家的船,去镇上秀水中学报到。但爷爷说,行李多,自家摇船方便些。

也好,我家的船是条小舢板,轻便好使,三四里水路,去时爷爷撑橹,我扯篷,回家时爷爷一个人摇船也不会太吃力。

对于水乡人而言,船是水路上的“车”,也是漂泊在清波里的“桥”。出门代步、走亲访友、载物运货、娶亲出殡等等,哪样离得开船?

就说那天,当我们的小舢板到达秀水中学时,从各村摇出来的送学船已经挤挤挨挨占据了二三百米长的河岸,乍一看,仿佛是收粮季节里的粮库船码头,或者是哪村戏场边的泊船处,说它如同黄昏时光里的热闹渔港也行。

因为船多,我们的小舢板在凛冽的寒风里兜了好几圈,依然没有找到泊船位。直到正在那边水河桥上洗菜淘米的白饭单中年男子招手指点后,爷爷才扳艄,去河岸北端,将小舢板插入两船之间的空当里。

我放下橹,走向船头,举起竹篙,将船撑稳。然后,提起缆绳,使劲抬起右脚,试着一步跨上岸去。但事实告诉我,岸势陡,船位低,没个得力的助跑姿势或者用什么物件垫一下脚是绝对上不去的。

正犯难时,视线里有一只手垂下,耳朵邊传来一个粗犷浑厚的嗓音:“孩子,我拉你一把。”

没等我看清楚、听明白,那只手已经触着我的右手指尖。只是没料,那只手枯枝一般瘦削,鹰爪一般虬曲,而且,焦黑的手背上隆起一个个河蚌肉似的疙瘩,留着一个个白纸圈似的斑痕。

我冷气倒吸,本能地将手缩回来。

这时,搁在船舷边的竹篙暗示我:把它当作跃上岸去的“撑竿”不就行了?于是俯身,重新操起竹篙,双手反握;后蹲,奋力跃起,借助“撑竿”之力将身体撑起。不料,由于船体晃动、动作匆忙,撑到半空时,身体重心突然失衡,身体斜倒,最终,带着厚重的寒装“扑通”一声跌进河水。

完了,我是“旱鸭子”。

岸上响起匆忙的脚步声和嘈杂的呼救声。

我一边呛水、下沉,一边透过蓝莹莹、冰凉凉的水帘,瞥见那只手又向我伸了过来,而且,由于河水的晃荡与折射,那只手变得越发可怕怪异——枯掌如蒲扇,疙瘩如冰凌,斑痕如冷月,尤其是五根毒蛇般扭动着的手指,简直就是魔鬼的手。甚至于瞬间,还让我联想到了曾在恶梦中出现过的落水鬼之手。

我又一次本能地退缩、回避,但很快,因为担心自己会滑向夺人性命的深水区,也就突然改变主意,主动地伸出手去,紧紧地抓住那只手。

那只手挺有力,只是树皮样粗糙,无情地硌痛我残留在手背上的一个个冻疮小疙瘩。

“哗啦——”我被拎出水面,拽上船板。

没想到,搭救我的那个“怪手”人,正是刚才热情指点爷爷泊船的那位白饭单中年男子。

后来,我记不得都跟着白饭单往哪跑,跑了多远,只知道自己频频哆嗦,裹在身上的湿衣沉重如铅,早春的寒风一下下地削割着露裸在外的肉皮;爷爷挎着我的行李包紧随着,嘴里不停地谢着这位叔叔;最后,我们被他带进学校食堂的厨房间。

幸好,那天只是报到注册,不上课。厨房间里的灶台火炉只为老师们备餐,不太忙。

叔叔叫我躲进灶壁背后,脱下衣裤鞋袜,然后由他一一拧干,支上竹架,搁在炉火熊熊的灶台边,慢慢地烘干。

灶台边飘着缕缕白纱般的蒸汽。

爷爷一边从行李包里替我取出内衣和鞋袜,一边嘀咕:“没带替换用的保暖装咋办?”

叔叔安慰说:“别急,我去宿舍取。”

不一会儿,叔叔给我披上一件褪了色、留着焦黑痕迹、打上许多补丁的军大衣。

我一下有了特殊的亲切感,因为,我小时候特别喜欢穿着父亲退役时带回家的草绿色军大衣,大摇大摆地走路。

很快,厚重的军大衣一边让我浑身暖和,一边让我手背上的冻疮小疙瘩发热生痒。

爷爷替我去交学费,办理报到手续。

叔叔去灶台边,使开“怪手”,提刀剁肉。

不知不觉间,我的目光被他的一连串动作牢牢地吸引住了——真了得,虽是“怪手”,但手腕之灵活胜过才艺高超的鼓手,使出的飞快的节律让人看不清菜刀的模样。不一会儿,一大块三肥七瘦的猪肉变成一堆烂而不糊、碎而见粒的肉末。接着,将肉末放进盆里,拌入蛋青、黄酒、细盐、生粉、味精等佐料,用竹筷朝着顺时针方向反复搅动,将有了黏性的肉末捏成一个个扁柿子样的“丸子”,将“丸子”放进滚烫的油锅,煎得两面金黄,然后,加进开水,添入酱油、红糖、花椒水、姜末、八角、桂皮、小香葱末等。最后,花上二十来分钟,旺火紧煮、文火慢焖,将一个个“丸子”烧得色泽鲜红。

奇怪!叔叔的这些动作与手法,还有那个名为“狮子头”的“丸子”,竟然让我油然生出“似曾相识”的感觉。

哦,对了,这感觉是父亲带给我的——父亲正在县城经营土菜馆。前些天我上县城去,见父亲使出与叔叔同样的动作与手法,做出一个个当作土菜馆招牌菜的“狮子头”。

叔叔一边替老师们准备碗筷汤匙等餐具,一边跟我攀谈——

“你是哪村来的学生?”

“高家浜村。”

“哦,你们村上有我的一位战友,你认识不?”

“叫什么名字?”

“高胜民。”

我几乎不敢相信自己的耳朵,因为,高胜民是我父亲。

……

开饭前一刻,我脱下叔叔的军大衣,穿上已经烘干了的衣服鞋袜。

爷爷办完手续后,扯着我,跟叔叔道别。可是叔叔硬是挽留我们在食堂里吃中饭,说:“老战友的父子来了,我好意思不请客吗?”

我们推辞不了,也就跟老师们一起吃了饭,美美地品尝了味道特好的“狮子头”。

2

班会课上,同桌张超凡总是侧着僵硬的身体,绷起冷冰冰的脸,远远地坐在长条木凳那一端,一副故意躲开我、鄙夷我的样子。

我很纳闷,也挺没面子。

诚然,我和他素不相识,初次见面,但我想,既然有缘做同桌,也就应该表现得亲热些,为往后结交同窗之情开个好头,做个淡淡的铺垫也行。

还有,张超凡如此做派的原因是什么?是他性格使然?还是我无意间得罪了他?是他傲慢瞧不起人?还是……

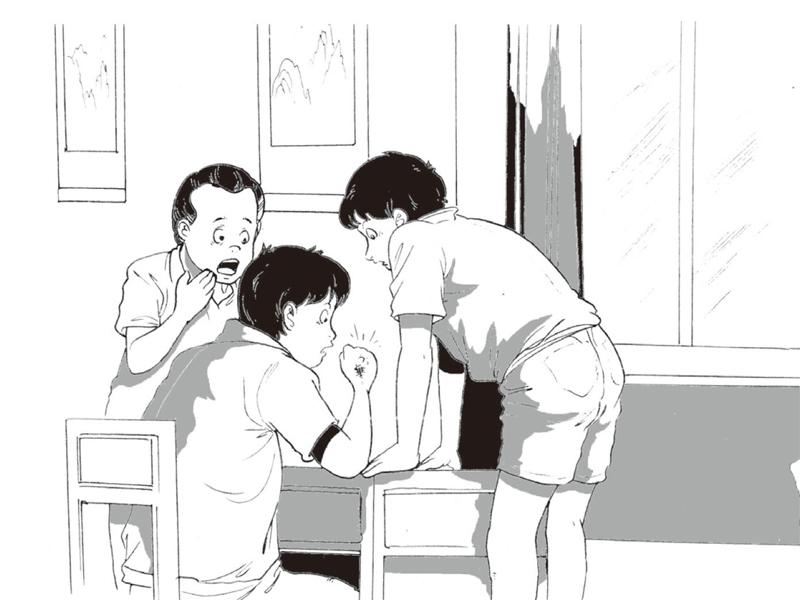

冷漠了大半堂课后,他才悄悄地扭过头来,皱着眉头,两道阴郁而鄙夷的目光犹如从门缝里刮进来的寒风,凉飕飕扫过我静静搁在桌面上的双手。

我惶然,暗忖:“我的手怎么啦?除了手背上长着几个草莓色的冻疮小疙瘩,还有别的异样吗?”

张超凡的坐姿照例外侧着,僵硬着,而且,他的屁股越来越往长条凳端头上移,仿佛在炫耀悬空而坐的“杂技”。

我可不是省油的灯——当他的“杂技”表演得出神入化时,我故意让身体重心悄悄地转移到两只脚上,然后,通过一个任何人觉察不到的马步站姿,突然让屁股离开木凳。

“乒乓——”一只凳脚折断了。失去平衡的木凳迅速來了个漂亮的“倒立”。 张超凡一下跌倒在地。不过,这家伙挺敏捷的,才拍着又脏又疼的屁股从地上爬起来,那只躺倒在地的断凳脚一下就被他按上了原位。这样,当王老师走下讲台看时,他已经若无其事地坐稳了。

下课后,张超凡主动跟我说话了:“高晓平,请你别误会,我一点也没有嫌弃你的意思,只是,我实在无法掩饰内心的恐惧。”

“恐惧什么?”

“我说出来后,你也会恐惧的。”

“快说嘛。”

“我害怕你手背上的这些红疹子,会不会……”

“冻疮疙瘩有什么可怕的?”

“你是什么时候长的冻疮疙瘩?”

“去年冬天开始长的。”

“哎,都快吓死我了。”

“你以为是什么?”

“我以为你是从‘老鹰手上传染上了麻风病菌呢。”

“什么乱七八糟的?”

“‘老鹰就是新来食堂当厨师的中年男子,姓殷,因为他的双手如同老鹰爪子,所以我赐给他‘老鹰这个绰号。”

“你别胡说。”

“好多人都在说这事。”

“有根据吗?”

“麻风这种传染性病魔虽然已经基本被控制住了,但它依然阴魂不散,而‘老鹰呢,恐怕是最倒霉的人。”

“殷叔叔是我老爸的战友,怎么会……”

“那可不好说,你听说过吗,早些年,‘老鹰那个村上是有人得过麻风病的。”

我猛地一震!惊恐在脑海里乱作一团,阴影回闪——河水中,他紧紧地抓住我的手,我也紧紧地抓住他的手;岸上,他的手扯着我的手,我的手也扯着他的手(特别要命的是,他的手背在流血。假如张超凡的说法属实的话,那么他手背上流出的血里,就有千千万万个肉眼看不见的麻风病菌);食堂里,我不但一次又一次地接触了他的手,还穿了他的军大衣,吃了他亲手制作的“狮子头”……

“既然是冻疮,也就别多瞎想。”张超凡反过来安慰我。

“如果他真是麻风病患者,那咋办?”我瘫软着口气说。

张超凡故作深沉,没回答。

一定是心理暗示的缘故,我那恍恍惚惚的意念一步步地陷入黑暗的深渊——冻疮小疙瘩们是否更加红肿了?身上某个部位的皮肤怎么会莫名地瘙痒?本是凉丝丝的额头好像有些发烫?还有……

万般无奈时,我只能一次次地利用每个课间十分钟,走向食堂屋檐边的水池,伸出自以为脏不可堪、沾满麻风病菌的双手,没完没了地洗。

可是“冤家路窄”,好几回洗手都遇上了殷叔叔。而我唯一的反应就是躲瘟神一般逃跑。

殷叔叔一边替我关闭水龙头,一边惶惑不解地望着我。

3

我独自趴在教室窗口上,对着手背上那些被我洗得红里泛白的冻疮小疙瘩,默默地发呆。

张超凡呢,不知从哪里捡来寸把长的铁钉和断砖,准备将折断了的凳脚钉上。

正“乒乒乓乓”敲打时,殷叔叔悄悄地走上前来,对张超凡说:“你这样敲打反而会弄坏凳子的,给我,让我替你修。”

不等张超凡反应过来,那条三脚凳已经到了殷叔叔手里。

完了,凳子上会粘着病菌的。

“快,跑上去,把凳子取回来。”张超凡命令我。

我犹豫了一下,只得遵命。可是,殷叔叔步子大,等我追赶上他时,那条凳子已经放进了食堂边上的工具间。

后来让我看到的是,殷叔叔从墙边的杂木堆里找得一根凳脚料,取出锯子、斧头和铁凿等工具,蹲在木板台边,使开鹰爪一般虬曲但俨然有着丰富木匠手艺的双手,吱嘎吱嘎锯料,咯笃咯笃凿榫,哗嚓哗嚓刨光,三下五除二,一只有模有样的新凳脚诞生了,并很快严丝密缝地安装在了凳子上。

……

无奈,我和张超凡上课就坐时,总是小心翼翼地在屁股底下垫上一张纸或者一本书,以防不测。

“喂,你发现没有,‘老鹰这么做是故意的。”

“什么故意的?”

“同网上所说的某些爱滋病患者一样,出于自身的绝望和对他人的嫉妒,故意通过阴险卑劣的手段,将病菌传染给他人。”

我再一次害怕起来!你想,殷叔叔是食堂人员,但为什么除了烧饭做菜,还要利用休息时间替学校修理损坏了的课桌凳?还要经常操起全校同学在劳动课上使用的扫帚、锄头等工具,去花坛或甬道边打扫?去什边地里种菜?还要……

正当我顺着这样的思路胡思乱想、担惊受怕时,张超凡却懒得理会这事似的,一头趴在课桌上,一动不动,不言不语,乍一看,好像睡着了。直至上课铃声止、王老师捧着讲义走进教室后,他才不得不慢慢地抬头、直腰。只是,他的脸免不了令人深感唐突——酒鬼似的通红,病人似的疲惫。

“张超凡,你怎么啦?”我诧异地问。

“我好像发烧了。”他轻轻地说。

我立即伸手,摸他的额头,果然烫得厉害。

“别摸。”他有点狗咬吕洞宾。

但我知道,没别的,他是嫌我的手……

课上到一半时,王老师也发现了张超凡的异常,并且非常人性化地对重新趴在课桌上的张超凡说:“实在不行的话就回宿舍休息。”

张超凡领情,拖着瘟鸡似的模样离开教室。

这时,又一个可怕的联想出现在了我脑海里,并且一下把我扯入不寒而栗的惶恐心境——张超凡的这一情况会不会跟殷叔叔有关?

当天,张超凡去了医院,但医生没说什么,开了些退烧药而已。

后来的事实证明,退烧药不太灵,张超凡依然不时出现莫名其妙的发烧症状。

4

上午最后一节课的下课铃声终于响了。

各班寄宿生一边“丁丁当当”敲打着碗筷,一边争先恐后往食堂跑。

幸好,到了食堂大厅后,在值日老师监督下依次排队,否则,准会一团混乱的。

我憋着空空如也的肚子,对着常由态度和气的李阿姨负责盛饭打菜的第三号窗口,排在四五十米的长队里。

好一会儿后,终于轮到我了。

我抬头看了看挂在墙头的“今日菜单”后,一边将浅口搪瓷碗往窗口里递,一边对阿姨说:“四两饭,一块红烧肉,一碟小青菜。”

窗口内如数递出香喷喷的饭菜。

我将早已准备好的饭菜票递进窗口。

可是谁料,伸出窗口接饭菜票的,不是李阿姨的那只光溜白嫩的手,而是殷叔叔的那只不堪入目的“怪手”。

“哇——”我冷气倒吸,不寒而栗。

慌乱中,颤巍巍蹲在米饭上的红烧肉差一点掉了下来。

更为糟糕的是,刚才的强烈食欲一下消失了,取而代之的,是一阵翻江倒海般的恶心。

我努力让自己镇静下来,然后,捧着饭菜,走到食堂门外的墙角边,举起筷子,硬是将饭菜一口口地往嘴里送。

可是讨厌,殷叔叔的“怪手”不停地出现在我的臆想中,不停地冲击着我的胃口。

最后,我不得不将半数的饭菜倒进旁边的垃圾桶里。

“喂,是谁往垃圾桶里倒饭菜?”一个严厉的喊声冷不防在我身后响起。

我转身一看,王老师戴着值日红臂章,正一步步地逼近我。

5

第二天,恰巧有事回家的父亲被王老师的一个电话叫到了学校。

“不知为什么,自开学以来,你儿子一直有些心神不定,包括上课走神、课外情绪抑郁等。”王老师当着我的面,对父亲说,“昨天午餐时,竟然把好端端的饭菜倒进垃圾桶。”

父亲简直不敢相信王老师说的话,因为我在父亲心目中,一向乖巧懂事,勤奋好学,而现在怎么会这样?

“晓平,你到底中了哪门子邪?”父亲厉声问。

我低着头,噙着泪花,一五一十地倾倒出因殷叔叔而生的一肚子苦水。

“哎哟,高晓平同学,你完全误会了,殷师傅可是一位立过功的伤残退伍军人,与麻风病一点也不相干。”王老师轻轻地拍着我肩膀,说,“还听说,这次,殷师傅是婉言谢绝了镇政府给他安排的一份安逸且薪酬不薄的工作后,主动来到我们学校当炊事员的。”

父亲脸色一沉,哽咽着,一字一句地讲述殷叔叔的故事——

“十多年前,我与殷叔叔在部队炊事班共事。那时,他特别勤快,特别热心,无论是份内事还是份外事,也无论在营房还是拉练途中,他总是事事抢着干。

“他是我厨艺上的师傅,是他手把手教会我制作地地道道的‘狮子头。而且没想到后来,这‘狮子头替我赚了不少钱呢。

“一个寒冷的冬日,我们炊事班的战友围在厨房里烧饭炒菜时,一只煤气罐因管裂泄气而突然起火。

“千钧一发之际,殷叔叔裹紧军大衣,一头冲进火堆,拧死煤气罐开关,抱起煤气罐往外跑。

“一场惨祸避免了。只是,殷叔叔的双手已经被烈火烧得血肉模糊。”

“呜——”我哭了,因为感动!也因为惭愧!

父亲说:“这就去看看殷叔叔。”

我们从食堂找到宿舍,从操场找到菜地,始终没有见到殷叔叔。

李阿姨说:“殷师傅已经背着行李包裹离开学校了。”

父亲急着问:“他为什么要离开?去哪里?”

李阿姨說:“他怕自己的手吓着学校里的孩子们,决意去别处寻找合适的工作。”

……

6

两年后,我的同桌张超凡治疗白血病急需大笔费用。

全校师生自发组织捐款活动。

捐款那天,殷叔叔以养鸭专业户的特殊身份,踏着《爱的奉献》这首歌的动人旋律出现在现场。

我情不自禁地迎上前去,握住殷叔叔的手,亲亲热热地叫了声——

“殷叔叔!”