敦煌古藏文P.T.1286号文书释读之勘正

曾丽容

(兴义民族师范学院政治与历史学院,贵州 兴义 562400)

敦煌藏文写本为唐、五代时人的手写抄本,是研究藏族历史的“第一手材料”。对敦煌藏文写本的研究也是国外藏学专家研究的长项,专家学者辈出。针对敦煌P.T.1286号文书,有巴考、杜散等人的研究成果(已有王尧、陈践两位前辈的中文译本[1]),拉露小姐的《领地、毒药和医生》[2]和《古代吐蕃小王国国名录》[3],英国学者托马斯、意大利学者图齐、日本学者山口瑞凤等人的研究;我国学者中,也有林冠群[4][5]、张云[6]、杨铭[7]和阿贵[8][9]等人的专门论述。但是,深入分析史前小邦,并对众多研究者产生较大影响的莫过于法国学者麦克唐纳夫人。她的《伯希和敦煌藏文写本第1286/1287/1038/1047/1290号注释,兼论松赞干布王族宗教中政治神话的形成和作用》(1971)一文对P.T.1286号等敦煌文书中青藏高原史前小邦的研究具有举足轻重的作用。本文将主要针对麦氏等学者对西藏史前小邦的几个观点谈谈笔者的看法,与前辈商榷。

一、P.T.1286号文书与史前时期青藏高原的政治格局

麦氏认为,“事实上,这都是在各个差距很大的时代陆续征服和吞并的小领主。他们在写本中都出现在吐蕃第一位赞普到达的时代,在第1286、1038号敦煌藏文写卷及晚期文献中的小邦都用一个集合名词‘十二个小王国’而称呼之,其实并未顾及其真实数目如何”[10]199—200。笔者认为这种观点欠妥,下面将从两个方面加以说明:

(一)P.T.1286号文书表现了史前时期青藏高原群雄争霸的局面

麦氏云:“‘十二位国王’集团的数目一直在9—17之间徘徊变化”[10]197,这个名录“远不是一张有关公元六世纪吐蕃社会的很一致的统计表。名录中的成员互相之间并不是同时代的人,而是分别出现在一些差距很大的时代:从吐蕃第一代赞普统治时代一直到第32位赞普执政年间”[10]199—200。在麦氏看来,P.T.1286号文书所录小邦是时间与空间的混乱结合,亦即思维混乱的结果,而后人则是照抄前人论断而以讹传讹。

认为藏族历史记录混乱和无条理的西方学者不只是麦克唐纳夫人一人而已,石泰安先生与她有相同观点[11]32—33。他不仅认为藏文史料“大多是混乱不堪和乱无条理”,而且找出导致这种“混乱”的根源是“数世纪来,许多充当缮写员的圣手书生及作家们都曾反复转抄转引,而且对原稿都有程度不同的篡改,这就使文中出现了普遍的真假难辨的混乱状态。另外,每个大贵族家族都有它们自己特有的传统,每个家庭都竭力想与某一个‘原始部族’续上家谱。这样,追求荣誉和尊号的纠葛肯定又进一步地把西藏传说的具体情节搅混了”[12]2。

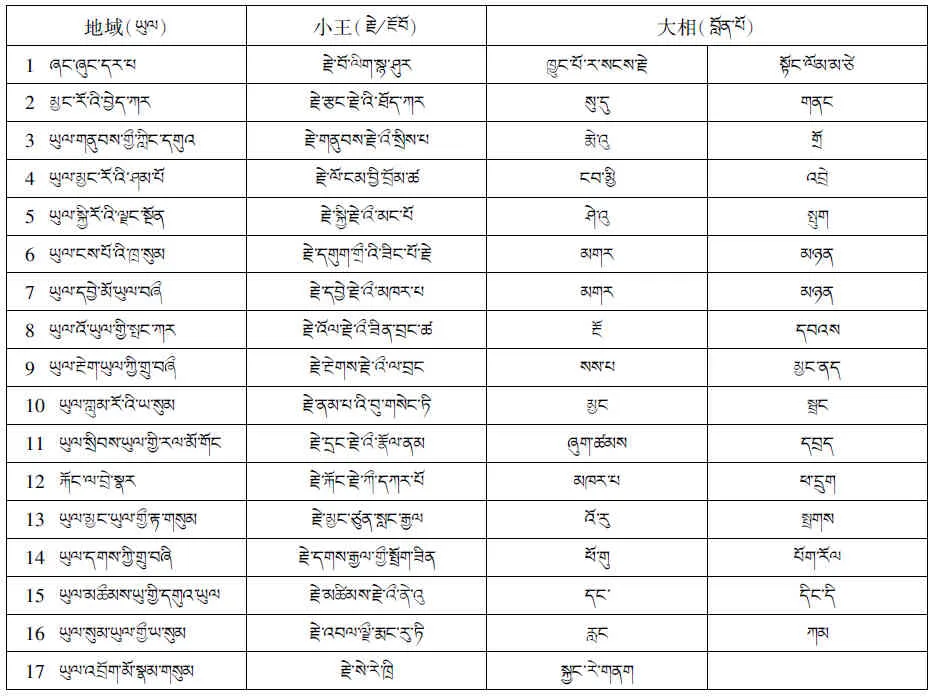

笔者以为,P.T.1286号文书描述的是古代藏地17个主要地方势力的分布状况,且不能等同于“十二小邦”。现将P.T.1286号文书中相关信息列表如下(见表1):

表1:P.T.1286中小邦信息表

据林冠群等学者考证,象雄和苏毗位于北方和西部广大的牧业地区*意大利学者图齐的观点,台湾学者林冠群也在其论文中加以引用。另外,英国学者托马斯在其《东北藏古代民间文学》中关于古代西藏地理背景的说明中也有关于这些古代地名可能包含的实际地域范围的一个大致分析。;工布、达布和娘布尼洋河流域及其与雅鲁藏布江交汇地区,“富森林,宜农耕,历史上藏人习惯将此三地视为同一集团”[5]*当然也有学者与林冠群的观点不同,认为应该是:工布?D魪、达布QBf魪、娘玉D酽c和琛玉X筇Xf酽c这四个地区。;几若、岩波、俄域、垄若在拉萨河流域;娘若介噶和娘若香波在后藏;悉立是吐蕃西南方的小王国;而雅隆地区附近则有努布宁古、埃域竹昔和琛域古域。关于琛域,也有学者提出是在工布和达布之间[13]。此外,象雄的核心在现在西藏西部的阿里地区,这也是众所周知的情况。由此可以看出,P.T.1286号文书中所列17个地域,作为古代青藏高原政治、经济和文化的重要地方势力代表,其范围涵盖了整个西藏自治区。

与P.T.1286号文书中列出的小邦相类似,P.T.1285号文书中也列出了很多小邦,这也证明了青藏高原上史前小邦存在的事实毋庸置疑。但是,值得注意的是敦煌文献中从未提及“十二小邦”一名,而在后世典籍中才把它作为专有名词而多次出现,《弟吴宗教源流》[14]106[15]225和《贤者喜宴》[16]5[17]84—85中有关于“十二小邦”的详细记载。虽然其所属地域在P.T.1286号文书中都能找到对应,但是“十二小邦”却不能涵盖整个P.T.1286号文书中所有小邦,所以,笔者以为虽然都与小邦有关但是敦煌文书与藏族历史记载的内容,不能混为一谈。在对P.T.1286号文书的解读中,是麦氏自己将17个地区误判为“十二小邦”。

简言之,P.T.1286号文书不是藏族人思维混乱的结果,而是古代西藏重要地方势力的如实记录。这些小邦曾经同时存在于史前某一时期,只是其消亡的时间差距很大,而且关于各个小邦消亡的原因和经过在后世的史籍中都有详略不同的记述。与这些曾经真实存在的小邦相对应,藏文史籍中的“十二小邦”“四十小邦”“二十五小邦”等应该是因强调重点不同而产生的专有名词,并非藏族人对数字任意处置的结果。

(二)P.T.1286号文书所载内容具有历史真实性

与“小邦”有关的记录有很多,无论是敦煌藏文文书,还是后世的传统典籍,关于小邦都有详细的记载。这些不同时代作者们的记录同样能证实P.T.1286号文书所载内容的真实性。现将几份材料中“小邦”所载地域列表对比如下(见表2):

表2:不同文献中“小邦”地域对比表

在这些不同时代的藏文文献中,尽管名称和书写顺序稍有差异,但是所在地域大多能对应。至于其中相异之处,第一种可能,因为时间久远,在多次转抄中出现错漏。第二种可能,叙述者所强调重点的不同而导致其记载顺序有所差异。

这里有两点值得注意:第一,敦煌文书P.T.1290号文书中关于青藏高原上小邦的记载基本上能与P.T.1286号文书的内容相对照。而据麦氏的考证:“伯希和敦煌藏文写卷P.T.1290号文书中的一封书函正好写于墀德祖赞赞普登基之时”“是公元815年左右一道政府文告的抄件,此文告是利用墀祖德赞登上王位的机会而颁布”[10]209、221。第二,《弟吴宗教源流》(12世纪)和《贤者喜宴》(16世纪)写作之时,藏族人已经失去对敦煌地区的控制。弟吴贤者和巴卧等人不能亲自见到敦煌石窟中封存的文献,然而其记录却与敦煌文书所载惊人相似。这说明与敦煌有着类似记载的文书在当时社会上仍然可以见到,所有这些也能证明P.T.1286号文书内容的真实可靠性。

需要补充一点:上表中P.T.1286号文书所列第16个地区——“苏毗”(跛X酽c)在后世几份材料中未能找到对应,但是P.T.1287号文书载:“娘·芒布杰尚囊对苏毗(跛XT)一切部落不用发兵征讨,有如羊领群羊之方法,以舌剑唇枪服之。不损失户数,悉归真正之编氓矣”[18]228,由此,苏毗的真实性也毋庸置疑。

总之,P.T.1286号文书所录人名和地名等信息都有确切根据,并非思维混乱的结果。麦氏自己也曾说,“事实上,被列入所谓‘十二个小王国’这一武断范畴中的各种不同内容肯定都在某一固定时间或分别具有明确的历史真实性”[10]203。只不过,她认为敦煌P.T.1286号文书所列小邦是指松赞干布时期的状况,“是一种由作者故意制造的时代错误,因为他们希望把被称作‘吐蕃’的这一王国的存在时代追溯到最为遥远的过去。因此,这一时代错误把‘十二个小王国’的相继被征服时间推移到同一个神话时代”[10]231。而笔者以为,P.T.1286号文书所描述的肯定不是松赞干布时期的状况,而是青藏高原早期已经存在的“群雄”。与敦煌P.T.1286号文书同一时期的文书——P.T.1285号文书中还记录了更多的小邦,其中就有几处提到“雅隆”。可见,P.T.1286号文书所列“小邦”还只是古代青藏高原的部分政治势力,而从雅隆部落发展的历史中我们可以清晰看到这些小邦如何被逐一吞并。在这一过程中,古代青藏高原政治斗争的模式、经验和智慧已清晰可见。下面,具体分析史前时期青藏高原的“政治图式”。

二、敦煌文书与史前时期青藏高原的“政治图式”

麦氏认为,通过敦煌藏文文书的解读,发现了吐蕃政权的王权理论[10]205—206。石氏也说,“十二小邦”等记录中的数字本身可能为了某种政治目的而进行划分。他说:“这种集合组织是半宗教、半政治性的,其目的是为了替那些乱无组织的小国王们或‘父亲氏族’谋得一位国王(天王)……这种按照方向而安置首领的方法与汉人的一种作法完全是同出一辙,在古代中国汉代,封地领主们要集合在土地神的周围。还应该看到,西藏人也是按四个方向而分别组织对其强大的四邻进行防御的”[12]21—22。针对这些观点,笔者有以下两点看法:

(一)关于古代青藏高原的“政治图式”

笔者以为从吐蕃政权的成立史和扩张史中可以清晰地看到古代青藏高原的“政治图式”。吐蕃政权的发展图式,是雅隆部落联盟成立以来所施行政策的延续。而对这段历史,藏汉两种文字中都有丰富的记载。

首先,敦煌文书清晰展现了吐蕃政权疆域扩张的过程。

650年(松赞干布在位时期)到763年之间,吐蕃赞普和大相的重大活动在P.T.1288,I.O.750和B.M.Or.8212等多份敦煌文书中都有专门的记载:

墀松赞时期,“赞普墀松赞巡临北方,吐谷浑与汉属之”“杀泥婆罗之‘宇那孤地’,立‘那日巴巴’”“此后三年,墀松赞赞普之世,灭‘李聂秀’,将一切象雄部落均收于治下”[18]192。

墀松赞之后,各位赞普及其大相开始在更为广阔的地域内活动。他们设立“牙帐”、行军作战或聚会结盟的记录:“鼠年,赞普驻于辗噶尔。大论东赞抚服‘珞’‘赞尔夏’。是为一年”;“羊年,赞普驻于‘札’之鹿苑。大论东赞前往吐谷浑。达延莽布支于乌海之‘东岱’处与唐朝苏定方交战。达延亦死,以八万之众败于一千。是为一年”“马年,赞普驻于‘倭塘’。于且末国击退唐军多人。是为一年”“蛇年,赞普驻于辗噶尔。夏,大论赞聂由悉立河谷集会议盟,努布·芒辗细赞与噶尔·芒辗达乍布二人由包拉山下方回,于‘甲之谷’紧急集会议盟。是为一年”[18]193—194等等,不胜枚举。

其次,关于吐蕃政权的活动,汉文文献中记载也很多*关于吐蕃疆域的扩张,石泰安还提到:吐蕃647年到达印度北部;666—692年占领西域绿洲;690年控制南诏王国,该王国自703年起,特别是750—794年之间承认了吐蕃人的宗主权;709年吐蕃西南热带王国悉立国王被吐蕃俘虏;737年大小勃律(吉尔吉特)归降吐蕃,等等。对其中的一些内容,汉文文献记载阙如或是轻描淡写,实际上整个吐蕃政权的历程就是一个扩张的过程。参见法国学者石泰安著《西藏的文明》,2005年版第49—50页。。

《资治通鉴》中贞观二十年和二十二年,龙朔二年和三年,以及麟德二年,咸亨元年的记录中都与吐蕃有关:647年唐联合吐蕃和西域其他部落攻击龟兹;648年唐朝使者在天竺遭遇困难,吐蕃和尼泊尔出兵相救;662年因唐朝将领误杀兴昔亡,导致其余部归附吐蕃;663年吐蕃攻打吐谷浑,吐谷浑国王投奔唐朝;665年疏勒和吐蕃侵略于阗,唐救之;670年吐蕃对唐用兵攻占安西四镇。

此外,《旧唐书》《新唐书》《册府元龟》《唐会要》《通典》等也有众多关于吐蕃的记载。通过这些记载,吐蕃处理内部事务模式便可清晰可见:吐蕃内部赞普之下官职的设置简单,“君臣”在商量具体事务时汇聚一堂,群策群力,并且“自下而起”,基本准则也“因人所利而行”。维持“君臣”关系的手段是盟誓,即便其誓言的有效期可能非常有限,不同部落之间,甚至单独的个人或不同家族之间议事结束后也需要盟誓。所以,不仅是每一年,而且为每一件重大事项议定之后都需要进行盟誓,以确保相互之间的忠诚。

在这些鲜活的“群雄争霸”历史画面中,吐蕃政权内部以及与周边各政治势力相互联合又相互斗争的场景历历在目。为了保存实力,更是为了在分分合合的斗争中不断壮大自身力量,联姻和联盟在政权内的生存和发展作用重大。然而,联盟常常短暂而不稳定,联姻也不能维持长久的和平,各类“背盟”活动不绝于史。

(二)藏地社会的“政治图式”与现代西方学者的理解迥异

史前青藏高原上众多的小邦之间通过血缘、姻缘或地缘关系结成联盟,但是这些联盟本身脆弱多变,维持联盟的方式主要通过“盟誓”,也就是依靠对超自然力量的信仰和对鬼神的敬畏等来维系誓言的有效性。例如,“达日年塞死后,由其子朗日伦赞继赞普位。朗日伦赞承其父未尽之事业,与苏毗之豪族韦氏、娘氏、农氏、蔡邦氏等代表人物就剪除墀邦松再行盟誓。誓词云:‘自今而后,定将森波杰弃与背后,定将悉补野搂于胸前,决不背叛悉补野赞普,决不使其丢脸,绝对保守秘密,决不把外人当自己人,决不三心二意,决定要英勇献身,决定要拼命忘己,决定要听从赞普命令,决不受他人甘言诱骗,(若有违者,即为违誓)如此盟誓’。盟誓之后,各方潜回原地。后来,朗日伦赞亲帅精兵万人涉渡雅鲁藏布江北征。在苏毗各豪族的策应下,‘遂攻破宇那堡寨,灭顽敌魁渠森波杰’”[19]。可见,缔结联盟和从未间断过的相互斗争乃是青藏高原史前小邦对内对外的主要政治手段。

关于古代西藏社会组织形式,巴考在其《吐蕃王朝政治史》中认为,“赞普保留了虚有权,仍把他们连同封地还给他(邦色),这在很大程度上是实行了于边缘地区在许多情况下都适用一种习惯,即作为送礼的回报而当场把刚刚收到的礼物再回赠”[20]9。其潜在含义应该是:吐蕃政权对核心地区有统一的行政管理而对边远的新征服地让原有地方势力保留了当地的管理权。但笔者认为,这个观点的错误在于将汉地封建王朝的统治思维套用在青藏高原地区。事实上,雅隆悉补野部落联盟并没有类似于汉地的集权政体,分布在雅隆、后藏、拉萨和阿里等地区的各地方势力(先后归附的“小邦”)应该具有相对的独立性,各地领主拥有土地、属民和相对独立的军事力量。

石硕教授也曾指出,“苏孜‘以藏蕃两万户来献’实际上只是一种名义,仅是‘归附’的代名词,而囊日伦赞的赏赐同样是名义上的,是对其‘归附’的一个认可。这种将归附地区的土地和民户封给归附有功者的作法,在当时的西藏高原可能是一种带有普遍性的做法。这从囊日伦赞征服苏毗之后对苏毗之地的处置可得到进一步证实。”[19]

总之,P.T.1286文书所载,应是史前时期青藏高原当时的客观政治状况,并非现代西方学者设想的“政治图式”的产物。用“政治图式”理论来解释古代藏族社会乃不妥之举。姑且不论这种提法的西方背景,把一个现代概念套用在古代社会之上的作法首先就值得商榷。古代藏族的“政治图式”不是石氏所总结的4×3或者6×2之结果,也没有什么“数字定律”的指导,而是实际斗争中经验的产物。古代藏地确实有自己的政治组织模式——部落联盟。在其后吐蕃政权的历史发展过程中,其处理对内对外关系中也继续保持了“权衡利害与结盟行动”这一基本准则。正是在这种务实原则的指导之下,雅隆悉补野部落联盟由弱变强,逐步兼并了众多的“小邦”,统一了高原各部,并建立了历史上曾经盛极一时的吐蕃政权。

三、结语

P.T.1286文书描述了史前青藏高原的主要政治势力的基本格局,是雅隆部落联盟成立初期高原现实政治状况的真实反映。其中所录“小邦”主要集中在雅鲁藏布江中游的雅隆地区和雅江的三大支流拉萨河、尼洋河、年楚河等农业区和北部、西部等广大的牧业地区。经过几十代赞普的努力,特别是达日年塞、囊日伦赞和松赞干布祖孙三代,这些地域逐步被并入雅隆部落联盟。正是奠定在这个“统一”疆域的基础之上,吐蕃政权得以建立,并从7至9世纪开始其对外扩张的步伐,直至最后彻底分裂。

敦煌P.T.1286号文书的内容是关于17个地区主要小邦国的地望、小王和大相的名称。如果不把敦煌文书中列出的17个地区错误地认定为“十二小邦”,那么从文书中便可以清晰看到雅隆势力初期青藏高原小邦林立的生动画面。虽然雅隆部落先后征服的“十二小邦”也在P.T.1286号文书所列小邦的范围之内,但“十二小邦”不能涵盖P.T.1286号文书中记载的所有地方势力。敦煌藏文文献P.T.1286号文书是对古代藏区小邦历史的真实记录和再现。

[]

[1]王尧,陈践.敦煌吐蕃历史文书[M].北京:民族出版社,1992.

[2]Lalou,M.Fief,Poisonet Gueriseurs,JA.1958:157—201.

[3]Lalou,M.Catalogue des Principautes du Tibet Ancien,JA.1965:189—217.

[4]林冠群.唐代吐蕃的杰琛(rgyal phran)[A].唐代吐蕃史论集[C].北京:中国藏学出版社,2006:1—64.

[5]林冠群.唐代吐蕃的氏族[J].中国藏学,2010(2).

[6]张云.吐蕃“十二小邦”年代考辩[J].中国边疆史地研究,2013(4).

[7]杨铭.再论吐蕃小邦制的演变及其外来影响[J].青海民族研究,2012(2).

[8]阿贵.“林芝”词源及尼洋河流域的古代吐蕃小邦考[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2012(5).

[9]阿贵.论吐蕃远古小邦的历史演变——基于吐蕃出土文献与藏文传世文献的考察[J].青藏高原论坛,2013(3):77—82.

[10][法]A.麦克唐纳.敦煌吐蕃历史文书考释[M].西宁:青海人民出版社,2010.

[11][法]石泰安.西藏的文明[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,2005:32—33.

[12][法]石泰安.川、甘、青、藏走廊古部族[M].耿昇,译.成都:四川民族出版社,1992:2.

[13]巴桑旺堆.《韦协》译注(一)[J].中国藏学,2011(1).

[14]弟吴贤者.弟吴宗教源流(汉文)[M].许德存,译.拉萨:西藏人民出版社,2013:106.

[15]弟吴贤者.弟吴宗教源流(藏文)[M].拉萨:西藏藏文古籍出版社,1987:225.

[16]巴卧·祖拉陈瓦.贤者喜宴——吐蕃史译注(汉文)[M].黄颢,周润年,译注.北京:中央民族大学出版社,2010:5.

[17]巴卧·祖拉陈瓦.贤者喜宴——吐蕃史译注(藏文)[M].北京:民族出版社,2006:84—85.

[18]王尧.敦煌本吐蕃历史文书·吐蕃制度文化研究[M].北京:中国藏学出版社,2011:220—228.

[19]石硕.从敦煌藏文写卷P.T.1287看囊日伦赞时代吐蕃联盟政权的扩展及其内部矛盾[J].西藏研究,1999(2).

[20][法]J.巴科.吐蕃王朝政治史[G]//王尧.国外藏学研究译文集.拉萨:西藏人民出版社,1987:9.