新型城镇化背景下土地资源高效开发探析——以福州市为例

林越亮

新型城镇化背景下土地资源高效开发探析——以福州市为例

林越亮

(福州市土地发展中心,福建 福州 350117)

土地资源是推动新型城镇化的重要举措,也是实现可持续发展的必经途径,在经济社会发展中的地位和作用十分突出。在新型城镇化背景下,福州市土地资源开发仍存在土地集约化利用水平偏低等一些问题,立足福州市土地资源开发实践,应从统筹布局、推进更新、市场优化、政策调节、模式创新、建立制度等方面综合考虑,制定行之有效的举措,提高新型城镇化背景下的土地高效开发综合效益。

福州市;新型城镇化;土地资源;开发利用

土地作为最重要的生产要素之一,历来在生产生活、经济社会发展中占据重要位置。近年来,随着我国新型城镇化步伐的加快,受限于城乡二元体制,城镇建设用地供不应求和农村建设用地资源相对丰富的矛盾日益突出,需要理论界和实践界共同探讨,研究在此背景下土地资源高效开发利用的路径。

一、新型城镇化下的土地资源开发综述

土地资源开发,是对未利用土地资源或利用效率低下的土地资源,通过工程、生物或综合的措施,使其成为可利用的和(或)经济、社会、生态综合效益较高的过程。新型城镇化,指的是城乡统筹、城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化。由此来看,新型城镇化背景下的土地资源利用开发在传统土地资源开发视角下,还应发挥市场配置作用、注重提升综合效益、促进经济社会协调发展。

国内外专家学者对土地资源开发进行了大量的相关研究,主要研究集中在土地可持续利用、集约利用和循环利用三个领域,重点内容多聚焦评价体系、影响因素、使用管理以及高效利用方式等方面。从国内来看,刘友兆、洪敏等对城乡结合部的土地利用进行了规划布局研究;尹军等在土地资源数据库、利用系统生态设计的基础上,提出了多目标线性规划模型来优化用地结构等;[1]康书生、韩少卿等设定了土地资源消耗、产出水平等四类指标,反映土地资源开发利用效益水平及对经济增长的保障和促进作用。[2]从国外来看,美国芝加哥学派在20世纪20年代对城市进行了集中研究;G.B.L.阿纳在《Urban Land Economics》里研究了纽约的地价情况;理查德.赫德提出了以城市发展为基础的土地估价,形成了《城市地价原理》;E.W.莫豪斯在《土地经济学》中介绍了土地估计及城市土地的利用;[3]英国Strathclde大学和苏格兰资源研究所提出了“提高人口承载力备择方案的ECCO模型”;Stark探讨了如何多元化应用GIS技术分析土地利用规划。

本文认为,随着经济社会发展进程加快,耕地面积的大幅减少,土地资源供应不足与城镇化的土地需求大量增加的矛盾更为突出,土地开发与城市发展潜力、土地价格与群众购买力、土地开发与生态保护等关系将更难协调。实现土地资源利用的高效开发利用,应突破土地开发利用在规划布局、成本效益、功能分布、集约利用等多方面障碍,克服过于分散、过于扩张、过于浪费土地的旧城镇化发展模式,从利用效率出发,寻找高效开发利用的途径,实现经济效益、社会效益、生态效益平衡。

二、新型城镇化中土地资源开发存在的主要问题

(一)建设用地供求矛盾突出

建设用地供求矛盾始终是新型城镇化中的突出问题。以福州市为例,一方面,受地形条件限制,山地占32.41%,丘陵占40.27%,山地、丘陵占土地总面积的72.68%,可用建设用地处于极低水平;另一方面,由于历史悠久、经济较好,中心城区土地多已开发或出让,旧屋区改造成本高企,“净地”储备不足,计划性不强。2005年之后,多是成熟一块推一块,统筹调整供地结构困难。2010年后,福州市快速城镇化对建设用地的需求进一步增加,但受年度建设用地指标和建设用地后备资源条件的限制,土地资源制约非常明显,如2013年—2016年四城区工业仓储用地零出让。建设用地紧张对福州经济社会发展的重大制约将长期存在,根据中国房地产协会发布的信息,福州2017年2月二手房屋均价超过 2万每平方米,2018年2月为27534元每平方米,长期位居全国前列,抬高了实体经济成本,影响了人口流入速度,进而对新型城镇化进程产生负面影响。

(二)土地集约化利用水平偏低

土地开发效益低是新型城镇化中的普遍问题。研究发现,目前我国单位平方公里土地中所承载的人数在下降,全国总人口密度也在下降,且半数以上城市每平方公里的人口密度下降幅度较大。这些都充分反映了土地利用不合理、经济增长方式粗放。城镇的低效用地也导致了资源的大量浪费,如2011年,上海市全市建设用地的产出率大概是纽约的1/29、香港的1/14。上海市漕河泾开发区土地利用效率最高,每平方公里的工业产值是200亿元,而台湾的新竹则是513亿元。[5]再如,从不同城市比较看,2016年福州市的土地开发利用效率,单位GDP耗地量为22.81公顷/亿元,相比厦门16.2公顷/亿元,仍有较大差距,还有进一步提高集约化利用的空间。

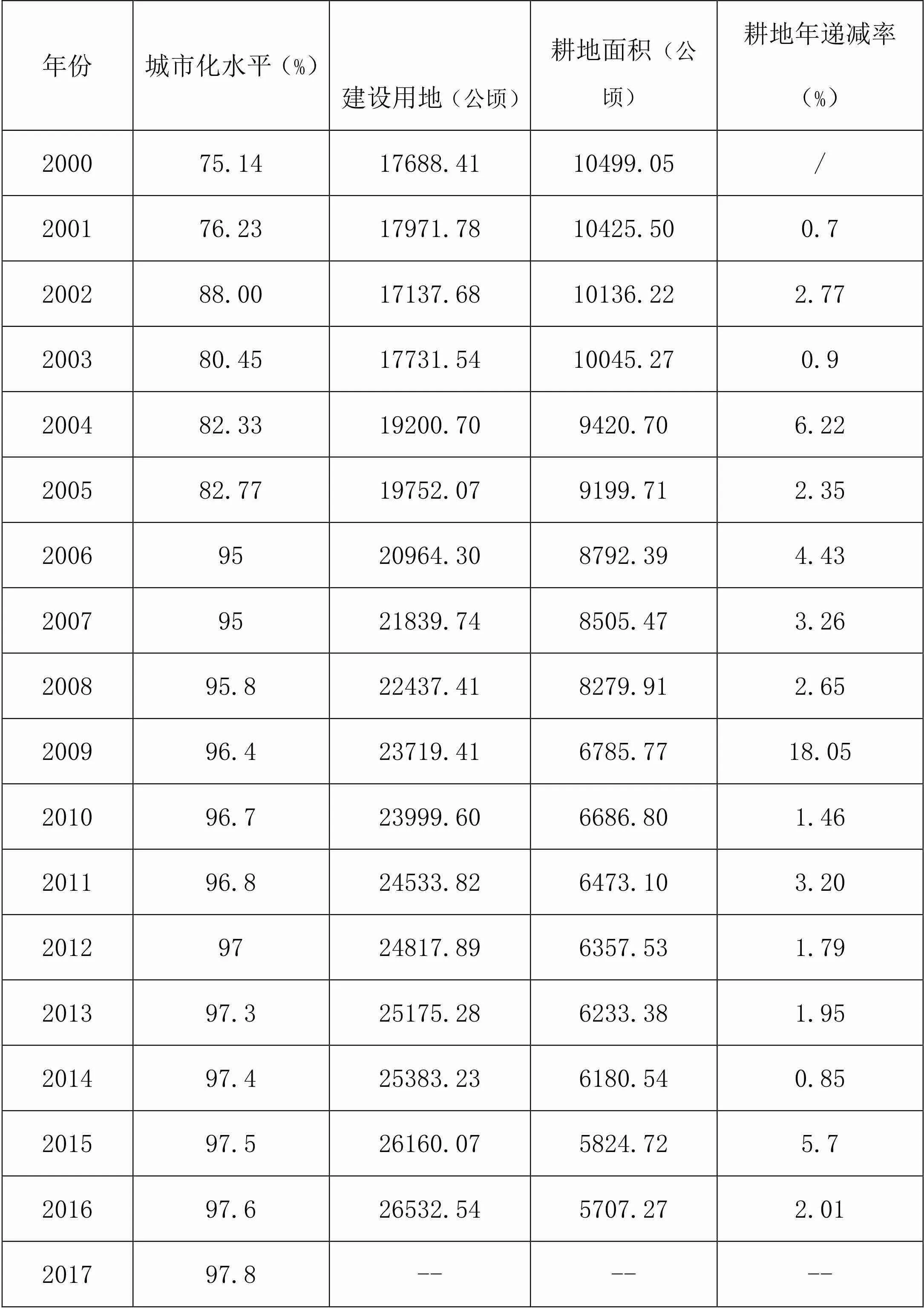

表1 2000-2014年福州城市化水平和建设用地、耕地数量变化

注:城市化水平2000年至2005年为市区非农人口除以户籍总人口,2006年至2017年改用市区(不含长乐)常住人口城镇化率。2017年建设用地、耕地面积数据未出,空缺。

数据来源:福州统计年鉴、福州市国土资源局资料

(三)土地资源开发不可控因素多

土地资源的开发从规划布局到项目建设竣工需要经过较长的时间周期,且过程涉及多个主体,受部门审批、征迁进度、企业开发等环节因素影响,周期不可控,程序相对繁琐,对政府调控手段的实施构成极大的挑战。如部门审批方面,以海南省为例,开发单位共需经过市国土局、市发改局、市规划局等10个部门30多个环节100多个图章的审批,共需要272个工作日。[5]如土地征拆方面,由于新旧政策的交替、征迁补偿变化、房地产价格波动影响,导致征迁上访、抬高市场价格等问题,处理不当会对新型城镇化进程和城市建设造成相当大的影响。据不完全统计,2008年至2016年,福州上访诉求中,就有20%以上与土地开发有关。

(四)土地资源开发效益评估难

根据国家统计局发布的数据,2002年至2013年,中国城镇化率平均每年增加1.19个百分点,城镇人口平均每年增长1808万人。福州市常住人口由2006年的671万人增长至2017年的766万人(常住人口城镇化率由55.5%增长至69.5%),新增95万人带来强烈的住房需求,推动土地市场日新月异的发展。快速变动的市场形势和旺盛的土地开发需求,令地方政府与开发企业始料未及,迎来土地市场和住房开发的黄金时代,也失去了出台土地资源开放效益评估体系的动力,至今未能形成科学有效的指导体系。由此导致地方政府在土地出让后,后续跟踪服务管理不到位,失管现象偶有发生;非法占地、非法转让土地、擅自改变土地用途等偶有发生;开发企业不按土地合同约定开发建设现象时有存在,闲置土地集中清理工作开展困难。如国家土地督察系统在2011年例行督察中还发现,全国43个城市中共有918个项目存在土地闲置问题,涉及面积共计8.84万亩。一些地方土地闲置现象大量存在且难以得到有效处置。[6]

表2 2008-2017年福州经营性用地供应情况一览表

数据来源:福州市国土资源局资料

三、福州市土地资源利用概况与效益分析

福州市位于中国东南沿海、福建省东部、闽江下游,包含鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾、长乐等6区和福清、连江、永泰等6县(市),土地面积为1026.04平方千米,主要地形为平原和小丘陵。闽江自西流入,穿城而过,构成“面海、枕山、襟江”的格局。福州城市发展从1970年起,始终遵循“先东后西再南,北部稳定发展”的规律,建成区经历了“集中团块式—圈层式蔓延—轴向填充—飞地式拓展—走廊式拓展”等阶段,逐步从“闽江”走向“滨海”,城市形态趋于复杂。[7]

从土地利用效率、经济效益、社会效益、生态效益四个维度分析,福州市在新型城镇化背景下的城市扩展已由过去粗放式发展转向相对高效科学的发展新路,逐步趋向内涵式挖潜、联动式发展,有效实现了综合效益的优化,值得分析研究。

从土地利用效率看,2000年开始,随着福州市城市化水平提高,建设用地逐年稳步增长,至2009年耕地面积减少3713.28公顷,年均减少371公顷;随后,福州市土地节约集约利用水平不断提高,在建设用地保持扩张的情况下,占用耕地的绝对值在逐渐降低,2009年至2014年耕地面积仅减少605.23公顷,年均减少约100公顷,但建设用地增量却稳定在23719.41亩以上。(详见表1)这有力地说明福州市土地集约水平大幅提高,呼应了新型城镇化的趋势。

从土地经济效益看,土地出让成交价格是这一指标最直接、最明显的体现。2013年后,恒大、碧桂园、保利、华润、中海等知名房地产开发企业进入福州房地产市场,土地价值在市场配置下产生了良好的经济效益。住宅用地成交均价由2013年的385万元/亩大幅提升至2017年的1350万元/亩,平均增长率50%,价格增长迅速,充分体现了土地资源的经济效益和潜在价值。但商服用地成交均价仅由2013年313万元/亩攀升至2017年486万元/亩,平均增长率约为13.7%;工业(仓储)用地成交均价,由2013年15.4万元/亩攀升至2017年25.7万元/亩,平均增长率16.7%,价格较平稳,有利于地方政府扶持实体经济发展(详见表2)。这说明福州城市发展潜力和地方政府管理服务水平通过土地价格得到了市场的充分认可,同时,住宅、商用、工业三类用地的价格差异也体现了地方政府积极扶持实体经济、注重产业发展的政策取向。

从社会效益看,一是有效拉动固定资产投资,2000年至2016年,福州市土地开发投资占到固定资产投资的最高时达到42.5%(2004年),最低为22%(2009年),2016年的平均占比在30%以上;二是有效推动GDP增长,2012年至2017年,房地产业对福州市GDP的贡献率和拉动率分别为5.6和0.7、7.5和0.9、-3.1和-0.3、5.4和0.5、5.3和0.4、7.7和0.7,体现了极强的联动效应和重要作用;[8]三是有效促进经济社会协调发展,近年来,房地产相关税收约占财政总收入的40%左右。2009年至2017年,福州市每年民生事业投入都占到财政支出的65%以上,始终保持高于GDP增长的增幅,为民生补短板奠定了坚实基础,最终又提高了城市的吸引力,推动新型城镇化进程的加快。2006年至2017年,福州市新增常住人口95万人,年均增加约8.6万人,高于全国平均水平和大部分二线城市。

从生态效益看,福州市在新型城镇化过程中,大力推进水系综合治理,兴建绿道生态系统,仅近三年就增加了168个串珠公园,公园、绿道、河道等各类生态用地不断增加。目前,福州市森林覆盖率56.0%,位居全国省会城市第二位;城市建成区绿化面积17201.8公顷,绿化覆盖率43.93%;空气质量常年保持在全国74个重点城市前列,“福州蓝”成为区域发展的重要名片。近十年来,福州市的环境保护优化与新型城镇化土地开发有效融合,生态环境质量始终走在全国前列。联合国粮食及农业组织在2018年3月的专刊中,还向世界各国重点介绍福州市推进森林城市建设、实现可持续发展的典型案例,成为新型城镇化的重要发展成果。

四、新型城镇化背景下土地资源高效开发的建议

2014年3月,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》正式发布,新型城镇化由此成为国家战略。因此,可以说,新型城镇化是在改革开放进入深水区后提出的理论与战略,要在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,按照“五位一体”的总体布局,走绿色、集约、高效的土地资源开发道路,切实提高土地资源开发的综合效益,有效实现农村农业转移人口市民化目标,全面提高新型城镇化质量。建议应从统筹布局、推进更新、市场优化、政策调节、模式创新、建立制度等六个方面综合考虑,制定行之有效的举措,提高新型城镇化背景下的土地高效开发综合效益。

(一)统筹新型城镇化布局谋划效益

土地资源的开发整理是区域开发建设的基础,也是新型城镇化的重要支撑。一是统筹布局。推进新型城镇化的土地开发规划,要高度重视土地开发的经济、社会、生态三种效益,遵循协同发展目标,强调集约化发展思路,以综合效益的创造推动新型城镇化的发展。要学习香港制定《香港2030+》规划研究和2046中长期土地规划的经验做法,[9]基于可持续发展,遵循土地资源保护与开发利用空间布局,综合土地自然适宜性和社会经济发展目标,科学设计本地区土地资源保护与开发利用空间布局方案。二是分类落实。立足将经济发展作为关键导向,要充分调研、实事求是确定符合实际的土地开发方向,如合理适度配建保障性住房、积极发展高新技术产业园等。立足将社会效益作为落脚点,重视民生事业发展,因地制宜,凸显特色,充分考虑教育、医疗、文化等需求,合理设置各类用地规划,有效提升开发区域的土地价值,使新型城镇化能与经济社会发展形成良性互动,满足群众对美好生活的期待。立足将生态效益作为根本,建立未来五年、十年的地区生态环境发展目标,落实土地红线和生态区划,着重从农田水利、生态建设方面制定土地资源开发的规划,将绿水青山转化为金山银山,把生态效应作为永续追求。三是优化供应。合理安排建设用地出让,同时进一步优化区位结构和供应时序,按照长期、中期和年底计划的时序,分区域分类别,实现各区均衡布局,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,加快构建新型城镇化的住房保障体系,让群众住有所居。

(二)推进城市土地更新强化效益

土地资源的稀缺性既是相对的,又是绝对的。在新型城镇化背景下,旧屋区改造更新开创了城市土地资源利用的新阵地,既是提升城市竞争力的必然要求,又是优化土地供应的有效措施。一是通过加快棚户区改造,按照先易后难、先急后缓的原则,成熟一宗,推出一宗,将已完成征迁、具备出让条件的棚改项目稳步、有序地推向市场,深挖老城区的土地资源潜力,实现中心城区优质土地资源的合理更新、开发。二是通过整理复垦、强化闲置用地管理、开发劣质土地等方式,进一步激活落后地区或偏远乡镇的土地活力,通过市场化资源配置和使用权交易,为新型城镇化创造增量土地,来满足工业化和城市化加快发展的用地需求。三是按照调整经济结构、转变经济增长方式的要求,始终把集约用地放在新型城镇化过程中的重要位置,借鉴香港高强度开发的做法,着力提高每一块土地资源利用效率,促进土地集约利用机制的形成,不断提高土地资源对经济社会可持续发展的保障能力。

(三)依托市场化手段深挖效益

土地资源开发的经济效益要为主通过市场手段来实现,以最大化地方政府和当地群众的利益。一是根据土拍市场情况,科学调整住宅、商业、工业用地供应规模和比例,合理掌握土地供应节奏,努力做到既能有效缓解用地的供需矛盾,又充分体现城市发展过程中的土地增值效益。二是及时把握市场动态,了解市场需求,做好每一幅地块的出让方案,合理确定出让底价及加价幅度。同时,精心组织出让活动,引导现场竞争,充分发挥市场对土地资源配置的决定性作用,提高土地开发的经济效益。三是通过灵活确定竞价方式、提高竞买条件及商品住房销售条件、合理设定土地出让底价等措施,对土地交易市场进行有效调节,有效平衡开发企业和群众房价承受力,使土地市场服务于区域经济社会发展,维护房地产市场平稳发展。

(四)发挥政策调节作用激活效益

地方政府对土地资源的开发具有审批和监督责任,在新型城镇化过程中,应善用政策杠杆制定开发管理政策,引导土地资源开发转型,努力通过政策来创造和平衡经济、社会、生态三者的综合效益。一是新型城镇化背景下,生态环境的重要性前所未有凸显。如香港的郊野公园占土地总面积的4成,是住宅用地总面积的6倍,以此保证了香港的持续繁荣和生态良好。应依据可持续发展导向,对大规模用地的生态环境影响给予高度重视,对单纯追求经济效益的用地需求保持审慎态度。如用于兴建学校、医院等民生事业需要的,可简化手续,加快审批速度。如用于一般商业开发、对生态有负面影响的,应坚决予以制止。二是在土地开发过程中,可根据城市发展布局和导向,对新开发区域或重点生态区建设提供一定的融资支持,以贴息、低息的方式解决可持续发展建设的资金问题。对商业用地,则可适当增加审批要求,使项目开发能够尽可能地体现社会效益与生态效益。三是立足乡村振兴战略,激发农村存量土地市场。要合理实施规划和开发农村集体用地,因地制宜实施不同开发模式,保持土地开发的可持续发展能力。要高效有序保障好宜农耕地面积,以稳步巩固农业发展的基本需要。要以保证生态环境优良为基础,抓好新型城镇化后备土地资源的重点开发和土地流转,以政策杠杆实现区域协调发展。

(五)创新土地开发模式提升效益

土地资源开发要尽可能有助于产业聚集效应的发挥,因此,在推进新型城镇化过程中,旗帜鲜明地鼓励相关重点产业发展,也是各地政府创新的重要工作。要探索招标出让、新型产业用地等供地模式,通过对土地价格的影响促进产业升级,创新人口就业。一是通过让利给企业,为招商引资,引进实力企业提供土地政策支持,推动城市形象的提升和城市功能的完善。如2017年福州就积极创新土地出让方式,成功推动世界500强宜家项目、北江滨中央商务区518大楼等项目落地。虽然在土地价格上有所退让,但在经济效益和社会效益的总和上则效果显著。二是通过提供完善的配套服务,增强对企业和人才的吸引力,通过市场化竞争,合理推动地租变化和土地价格上涨,适当增加产业用地成本,迫使生产企业通过改变技术、资金、劳动力等的配置效率来提高产出,推动区域产业转型升级。

(六)建立科学评价制度实现效益

新型城镇化背景下,迫切需要加强改革协调,学习香港做法,从百年可持续发展的角度,加快建立完善的制度体系,以加强对土地开发综合效益的研究。一是利用土地规划建设委员会等平台,或依托国土资源部门、发改部门等机构,建立土地资源开发综合评价机制,以提高土地开发针对性和实效性,实现土地资源利用与经济社会同步发展。二是要创建土地资源开发的效益评估指标体系,将经济效益、社会效益、生态效益的评估指标予以明确。经济效益指标侧重从特色经济聚集、利税贡献、可持续经济增长、拉动就业人口等多项指标进行衡量;社会效益则侧重关注区域整体发展水平、民生事业发展、精神文明建设等相关指标;生态效益则必须从环境质量改善、生态景观效果、城市形象优化提升等方面加以考评。三是逐步出台土地开发风险监测和综合评估制度,通过监测与评估指标动态,及时、有效、有针对性地做好风险防控,平抑土地市场大幅波动,合理调节房地产价格,更好地服务新型城镇化。

[1] 高峰,陈丽.城乡结合部土地资源利用与整和潜力研究:以北京市丰台区为例[J].宏观经济研究,2011(6).

[2] 康书生,韩少卿.区域土地资源经济评价指标体系和评价方法研究:以河北省为例[J].广州农业科学,2012(9).

[3] [美]罗伯特·E.帕克等著.杭书红译.城市:有关城市环境中人类行为研究的建议[M].北京:商务印书馆,2016:247、257.

[4] 杨雄.在中国城镇化高层国际论坛主论坛的致辞发言.http://finance.sina.com.cn/hy/20120325/101411671788.shtml.

[5] 关于优化海南房地产开发建设审批流程的建议.海南省人民政府官网.http://www.hainan.gov.cn/rdjy-data-5291.html.

[6] 国家土地总督察办公室.国家土地督察公告第5号--2011年国家土地督察工作情况[R].2012-04-28.

[7] 杨元旦,陈刃心,吴培中等.福州市城市化与耕地保护研究[R].福建省土地学会2014年会论文集.

[8] 福州市统计局数据.

[9] 梁振英.2017年施政报告:关于房屋及土地供应政策部分.人民网港澳频道.http://hm.people.com.cn/GB/42280/410530/index.html.2017-01-18.

责任编辑:林善炜

2018-03-20

林越亮(1967-),女,福建仙游人,福州市土地发展中心经济师,主要从事土地开发的理论研究。

F299.2

A

1674-1072(2018)02-048-06

——福州市冯宅中心小学简介(二)

——福州市冯宅中心小学简介(一)