课程改革背景下教师专业身份的理解与建构

——基于师生互动的视角

陶 丽,李子建

(1.湖北师范大学教育科学学院,湖北黄石 435002;2.香港教育大学,中国香港 999077)

在全球化教育改革的浪潮下,教师需要重新审视自身的角色,以便适应学校、社会以及课程改革对教师的要求和期望。[1]我国正处于课程改革的攻坚期,从课程改革目标、课程标准,到教学过程、课程管理、教师的培养培训,其中的脉络和参与者之多,所形成的关系之复杂,构成了教师参与课程变革的基础环境。这些复杂性不仅影响着学校组织结构的变革,也给教师专业身份认同来带来了冲击。因此,在课程改革背景下,加深对教师专业身份的理解,建立起一支具有强大专业身份认同的教师队伍是我国当前面临的重要议题。

关于教师专业身份认同的研究,大体上可以从社会文化和社会心理两大方向来进行。社会文化和社会心理方向均认为教师认同是一个持续和动态的建构过程,通过个人和脉络的互动,教师理解和再诠释自己的价值与理念。[2][3]不过社会文化取向较重视认同的关系环境,意即教师的身份建构受到环境的影响,教师与环境及相关持有者协商,直至把自身的行为外在化。[4]就社会心理取向而言,不同学者总结了影响教师专业身份认同的因素,包括价值、自我效能感、承诺、情绪、知识和信念,以及微政治等六个重要因素。[5]在这些因素背后存在着一个假设性的转变,即教师应该逐渐觉察自己的身份和所处的脉络与关系,及影响他们情绪的原因,更具有重新寻找自我话语的权力。[6]罗杰斯(Rodgers)和斯科特(Scott)将认同分为几大类:认同作为脉络化、认同作为关系化和情绪化、认同作为多元性、认同作为故事化。大体而言,脉络和关系等与认同形成的外在层面有关,而故事和情绪等意义构建则与认同的内在层面有所关联,至于教师的觉醒和话语则反映教师的内在意义建构与外在要求的“抗争”阵地(“contented”place)。[7]

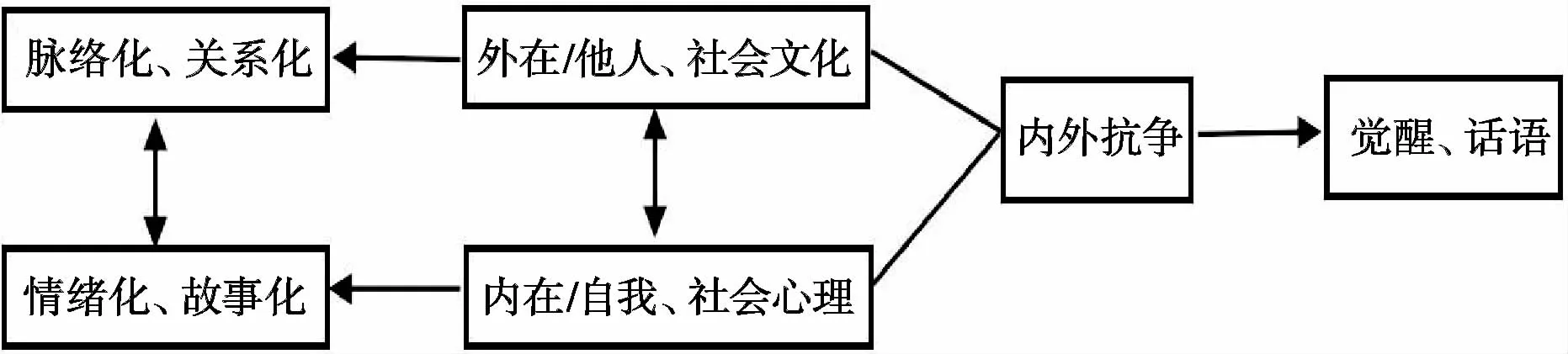

师生互动是教师专业生活中最为经常性和最核心的活动内容,教师在师生互动中不断地肯定、建构或修正着自己的专业身份。本文基于已有的教师专业身份研究,总结出了“两层四维”分析框架(如图1所示)。并试图依据此框架,从社会文化和社会心理两个层面,从教师专业身份作为脉络化、教师专业身份作为关系化、教师专业身份作为情绪化、教师专业身份作为故事化这四个维度来探讨师生互动视野中教师专业身份的发展路径,为教师专业身份的理解与建构提示方向。

图1 教师专业身份的“两层四维”研究框架(参考 Rodgers&Scott,2008)

一、教师专业身份作为脉络化

身份的形成依赖于我们所浸润其中的脉络或者环境(context),如学校、教师教育项目、学习小组、家庭、宗教团体和政党组织等。它涉及教师生活、工作的过去及现在的景观地貌(landscapes),且不可避免地形成了关于我们如何看待自身及别人如何看待我们的概念。环境的力量是规范性的,它由这些能主宰别人服从、并从这种服从中获取既定利益的权力机构所决定。每一种环境都有其规范,团体中的参与者被期望能秉持这些规范。对于教师来说,如果对这些日益累积的规范缺乏知觉,就很容易使自身服从环境的制约,剥夺掉自身的自主权、创造力和话语。例如学校的规则和政策,可能会使教师逐渐成为一个只顾遵从而不顾创新的教师。吉(Gee)认为,身份是可以和他人协商的——人们可以接受、抗争和协商身份,从而建构或获取新的身份。[8]因而,教师可以在对教育机构的理念、对学校的规则的警醒和抗争中,在外界环境与自身内在心灵的对话和协商中建构自己的身份。

对于教师来说,课程改革与教师教育机构对教师角色的期待,很大程度上引导了教师专业身份的形成。瑟克斯顿(Sexton)指出了“教师角色”与“教师身份”的区别。在他看来,教学是在正式的教师教育系统中被建构和推荐的,这即“教师角色”;准教师为实现教育机构所赋予的教师角色进而整合各种资源的过程,就是追求教师身份的过程。[9]也就是说,教师角色是目标,而教师身份的获得是实现这一目标的过程。

教师教育机构一般认为,教师角色的实现通常有三种途径,即成为某一种的专家:学科专家(subjectmatter expert)、教育专家(pedagogical expert)和教学专家(didactical expert)。[10]学科专家指教师对学科领域有一个全面而深入的理解,有许多关于概念及概念之间关系的知识,教师所扮演的主要是一个知识传授者角色;教育专家指教师职业应具有伦理性和道德性的一面,教学不能被削减为一种简单的技术性或工具性行为,而应带有深厚的认知和情感投入,对学生发展和教育事业应持有人道的价值关怀;教学专家指教师能够有效地设计、执行和评价教学模式,实现高效的课堂教学。[11]

但课程改革对于教师角色的要求,往往不是其中一种,而是多种角色的结合。如教育机构要求教师角色由知识传输者向学习促进者、课堂管理者转化,要求教师增加在师生关系方面的参与和投入,反思自身在师生互动中携带的诸多标准和价值观,要求教师从关注自身教学过程转向到更多关注学生学习过程,朝向“以过程为中心的指导”等,那教师就会更多地从建构主义的角度去理解学科知识专家、教育专家和教学专家的角色,而不是固守于以前某种单一或静止的角色。[12]这种要求对教师身份建构的影响是深刻的。

然而,并不是每一位教师都能顺利朝向课程改革所期待的方向发展。“在长期的专业实践中,教师凭借着已被证明其效果的知识、技能和信念形成了自己的‘舒适地带’,即教师熟悉的范围、习惯和行为模式。一旦逾越这个区域,教师就会遇到困难和风险。因此,在改革来临之际,很多人宁愿停留在自己的舒适地带中,而不理会外界的变迁。而且,改革意味着教师要拥抱充满不确定的新局面。在这种情况下,那些对模糊情境耐受力更强的、持不确定取向的人会更乐于从新情境中学习,而那些难以忍受模糊局面、持确定性取向的人则会对改革持保留态度。”[13]

除了教师教育机构对教师的角色定位外,学校也对教师角色有所期待。学校通常期望教师能认同自身的价值理念并积极地去维持它,以推动学校各项事务的正常进行。多数时候,教师对这些理念和价值都是认同的,但也有不一致的时候,如当学校过分追求分数和排名,过于强调教师作为应试课程忠实的实施者,而忽视学生发展、忽视教师创造性的时候,教师与学校之间则会产生一种拉锯战。这些与课程改革相悖的情况,会使教师抗拒“应试课程实施者”的角色,而更多地将自己定位为“学生护理者”的角色。如下面一位语文教师所说:[14]

“一个孩子正处于学习的黄金年龄,却不得不进行枯燥的工具性语言训练,以及,在这种训练下越来越狭隘的思维方式,越来越狭隘的视野……我还在努力地纠正,作为枯燥的语文教学的代价,我的语文教学将是一场漫长的斗争。”

二、教师专业身份作为关系化

“关系”对于身份来说是首要核心的,因为拥有一种身份,一个人就必定会被其他人视为特定的“某种人”。[15]教师的身份是通过与他人一起参与文化实践合作建构的,一个人处于多样化的脉络中,就形成了多样化的关系,就带来了自身身份建构中的不同方面。[16]例如,教师处于一定的教育改革和教师教育机构引领之下,因此就有了与教师教育者的关系;教师处于一定的学校文化中,因此就有了与学校领导、同事的关系;教师日常教学生活最常打交道的是学生,因此就有了与学生及其家长的关系。除这种种关系外,教师还需处理与自己内心生活的关系。

然而,这些多重关系之间并不是相互隔离的,他们共同出现于教师的职业生活中,相互牵制和影响,共同构成了教师的身份建构图景。塞缪尔(Samuel)和斯蒂芬斯(Stephens)观察到教师在工作中存在多样化的关系层面。教师一方面要发展个体化的身份,这种身份与他们的自我意识相契合,也满足教育机构对他们的要求;另一方面他们又要迫使自身有“改变的动力”,以此来体现课程改革,包括以批评者的态度来反思与他们结对的指导教师的做法。教师处于两种身份之间紧张的拉锯之中。[17]彼林(Pillen)、贝贾德(Beijaard)和登·布罗克(den Brok)的研究发现,新手教师在专业身份形成中存在着“从学生角色向教师角色的转变”、“在给予学生支持上的理想与现实的冲突”、“学习如何教的概念冲突”三大类主题十六种张力。[18]

教师不仅遭遇着多种关系所带来的身份之间的统整问题,也遭遇着单一身份中的“边界”和“度”的问题。教师对师生关系参与和投入的伦理边界问题、教师平衡课程实施者与护理者两种角色的问题、在关怀学生时关心与控制如何保持平衡的问题、教师在营造亲和氛围时的自我揭露问题、教学互动中师生之间的权力共享问题等,都给教师的专业身份建构带来了极大的挑战。[19][20][21]以教师在师生互动中所遭遇的边界两难问题为例,由于青少年所面临的情感、现实方面的压力,以及对成人私人关注的渴望,使许多教师在维持热情、保持秩序和实现个人满足感之间挣扎着。对学生负责的考虑,尤其是满足学生情感方面的需要,以及由此相伴的种种压力使教师在与学生相处过程中产生了困惑和冲突。奥尔特曼(Aultman)等人具体提出了师生之间的11种类型的边界互动:课程边界、情感边界、关系边界、权力边界、机构边界、财务边界、交流边界、临时边界、文化边界、专业边界和个人边界。这些互动通常涉及到教师迅速的情感卷入。尤其是交流边界(例如,和学生分享高度私人化、但并不使学生受益的信息)、情感边界(例如,伪装和控制情绪)和关系边界(例如,和学生形成恋爱关系)这三种边界的处理,极大地影响着教师的自我身份认同以及与学生建立良好关系的方式。若处理不当,则会给教师造成伦理和道德上的困扰,使教师产生情绪劳务(emotional labor),引发职业倦怠。[22][23]

三、教师专业身份作为情绪化

在教师与学生、同事、学校、教师教育者、社会组织等的多样化对象互动中,情绪的产生是不可避免的。情绪在身份建构过程中占有重要地位,也是教师改变的重要构成因素。但一直以来,情绪是课程改革中一个被忽视的话题。[24]“要理解教师赋予课程改革的意义,就要对课程改革中的教师情绪进行概念重建,增加教师改革的情绪维度,并且恢复教师情绪的平等地位。”[25]

哈格里夫斯(Hargreaves)提出了“情绪地理(emotional geographies)”的概念。他认为,教师的情绪内嵌于教师的工作状态及与他人的互动中,情绪地理所表达的是人际互动关系在空间和经验上的距离远近模式。教师的情绪是由他的工作状态决定的,并显现在他与学生、家长和管理者等其他人的互动中。哈格里夫斯区分出了五种情绪地理类型:社会文化的、道德的、专业的、政治的和生理的。每一种类型表达的是情感距离上的疏远或者亲密——距离疏远使人们之间形成隔阂,距离亲近使人们之间结成纽带。如,社会文化距离可能存在于一个中产阶层的教师与低经济收入家庭的学生之间;道德的距离可能存在于那些“感觉到自己的目的被威胁或者遗失”的教师中,如教师处于一所更看重高分而非学生学习的学校中。[26]研究者发现,课程改革背景下的师生互动中,教师的情绪地理呈现出不同的样态:新手教师情绪复杂多样,负向表达略高于正向表达;经验型教师的负向情绪较为突出;专家型教师情绪状态平稳,以积极情绪为主。而这些情绪样态也有着不同的成因:新手教师过于关注自我,忽视了对专业、对学生的理性关注,难以与参与主体达成高信任、高合作的策略联盟;经验型教师在教学过程中长期得不到学生的回馈与赞赏;专家型教师的积极、愉悦源于教师对学生的喜爱,等等。[27]而“师生互动是教师情绪产生的主要源头,也是教师情绪产生效应的主要‘承受体’。”[28]如帕尔默(Palmer)在其 《教学勇气》一书中所描述的:[29]

“有时在教室里我忍不住欢喜起来。真的,当我和我的学生发现可探索的未知领域,当我们面前展现出曲径通幽、柳暗花明的一幕,当我们的体验为源自心灵的生命启迪所照亮,那时,教学真是我所知的天下最美好的工作……然而,在另一些时候,教室毫无生气,充满痛苦和混乱——而我却对此无能为力——此刻所谓的教师就像无处藏身的冒牌货。”

教师的情绪表达方式会影响教师在课堂上的教学行为、课堂管理及应对学生违纪行为的方式。[30]富有温暖、关心型的师生关系和课堂环境对师生双方都是有益的,不仅有助于教师进行正确的教学认知和课堂决策,也有助于教师获得积极情绪,从而建构正面的专业身份认同。但对于新教师来说,他们“在回应组织要求、职业规则、师生互动、教学工作时需表现出积极乐观并富有激情、耐心、关爱等情绪劳务,即便有负面情绪如‘生气’也只能藏于内心,化为教师专业成长的经验与认同”。[31]教师所产生的这种情绪劳务,使得教师在面对课程改革时遭遇了更多的压力。“情绪劳务”所表达的是教师必须努力投入以符合学校的“情绪规则”。教师的身份和情绪话语是在特定的学校政治性安排、某种期望和要求之下形成的。它假定一名教师应该遵从这种特定的学校情绪规则,如教师应该将他们的负面情绪“丢”在教室“外面”。情绪规则实际上和一个社会的文化相关,如在一个认为教师应是克制、温和和引导性的社会文化里,教师的生气情绪则会被认为是一种坏的表现,难以被接受。[32]“教师的思考和行动都反映道德判断和情绪投入,特别在教育改革的脉络下,教师的情绪反应与社会及文化影响不能分开。”[33]课程改革挑战了教师原有的认知、价值观念和教学方式,这种冲击对教师带来的影响是巨大的,所引起的情绪也是十分强烈的。不同类型的教师在课程改革中有着不同的情绪体验,有的老师感到委屈,有的老师感到坦然、缺乏激情,还有的老师感到迷茫和困惑。[34]对于教师来说,如果不能顺利应对角色转换、胜任专业教学等问题,而由此产生的情绪又不能得到外在环境及所在学校文化的包容,导致情绪长期处于压抑而不得排解的状态,则很有可能产生负面身份认同,在极端情况下还会导致离岗。

四、教师专业身份作为故事化

从前述的几个方面来看,教师专业身份具有很大的不稳定性,它可能随着环境、人和事件的不同而随时改变。但“身份形成”或“身份发展”同时具有连续性。这种连续性源于个体自我内在发展的一致性需要,它的基本特性是控制和同一。它使身份的改变性、多样性、建构性和矛盾性、困惑等都变得连贯起来,变得“有用了”。[35]正是这种“创造意义”的需要,才使我们能够接纳、延续先前的生命经历,在此基础上去开拓新的生命历程。

最为广泛接受的创造意义的方式是叙事。身份形成被认为是一个对自身生活经历进行解释和再解释的持续不断的过程。康奈利(Connelly)和克兰迪宁(Clandinin)将教师的身份看成是“教师生活故事的独特体现”,“它涉及教师工作和生活的过去及现在的景观地貌”。[36]一般可以通过三种图景解释身份的形成过程:第一人称身份(一个人自己在讲自己的故事);第二人称身份(别人在给自己讲述关于自己的故事);第三人称身份(第二个人在给第三个人讲述关于自己的故事)。因此,身份就是通过这种自己讲故事和别人讲自己故事的方式被解释和建构的。这些故事随着时间、环境和关系的改变也会有所改变。[37]

在教师回顾自己生活史的过程中,提及较多的是自己学生时代的师生关系经历。学生时代的教师给自己树立了或崇高、或神圣、或反感、或排斥的教师形象。而这些形象对学生以后的从业意愿有着重要影响,学生时代教师的榜样作用往往能唤发学生内心对成为一名好教师的积极向往,也是促发该学生成为教师的直接动因。老师与学生处于一种和谐共生的关系中,实际上也就处于一种“以老带新”的教师专业成长氛围中。如在笔者曾经的访谈中,有一位教师提到:

“我现在很怀念我小学时候的一位女老师。她很爱干净,把自己打扮得非常整洁和得体,每次出现在课堂上都给人耳目一新、非常清爽的感觉,我们都喜欢亲近她。我想我对时尚和形象的关注可能就是受了那个时候的影响吧,不自觉地这种对美的追求也就融入了我的生活和教学。”

虽然教师的身份建构受到了其生命史的影响,教师也可能以在学生时代习得的类似印象和模式去处理当下的师生关系,但研究显示,经验丰富的老师在教师专业身份上先前的看法和现在的看法,会发生显著的变化。教师们在作为新手教师时,更多认为自己是学科专家,但后来逐渐发生了转变——大多数教师的观念从学科专家转向一种“学科专家、教育专家、教学专家”三方面平衡的专家。在这种主观观念与客观能力的得分一致性方面,大多数教师在专业身份上现在的看法与他们的客观得分一致,而教师回想自己新手教师时期对教师专业身份的看法,则没有获得主客观一致的结果。这可能是因为教师对长时记忆中过去经验的选择受到了新的经验事件和其他人的影响。[38]

这说明教师生命史随着经验的更新不断在重塑,教师以往的师生关系经验可以在新的背景下得到解释。也就是说,即使在以往看来是一些负面的师生关系经历,在教师当下的个人化理论的引导和叙事之下,也会变得富有意义。“有效的教育叙事能够帮助教师阐释并整理日常经验,从理论的、专业的角度透析并转化日常教育教学中被压抑的职业情感、经验和意识,梳理、表达并展现被遗忘的自我。……教师能够在表达、展现与理解的过程中提升自身的自我意识、专业意识,从而建构积极的身份认同。”[39]进一步说,教师现阶段的发展目标和成长需要可能是比历史性的生命及经验因素更为重要的东西。发展目标在一定程度上整合了教师自身过去的经验,使教师在对自身生命史进行审视和诠释的过程中,超越了以往的负面体验,赋予了经验以意义。

五、结语:走向觉醒、解放和平等的教师专业身份建构

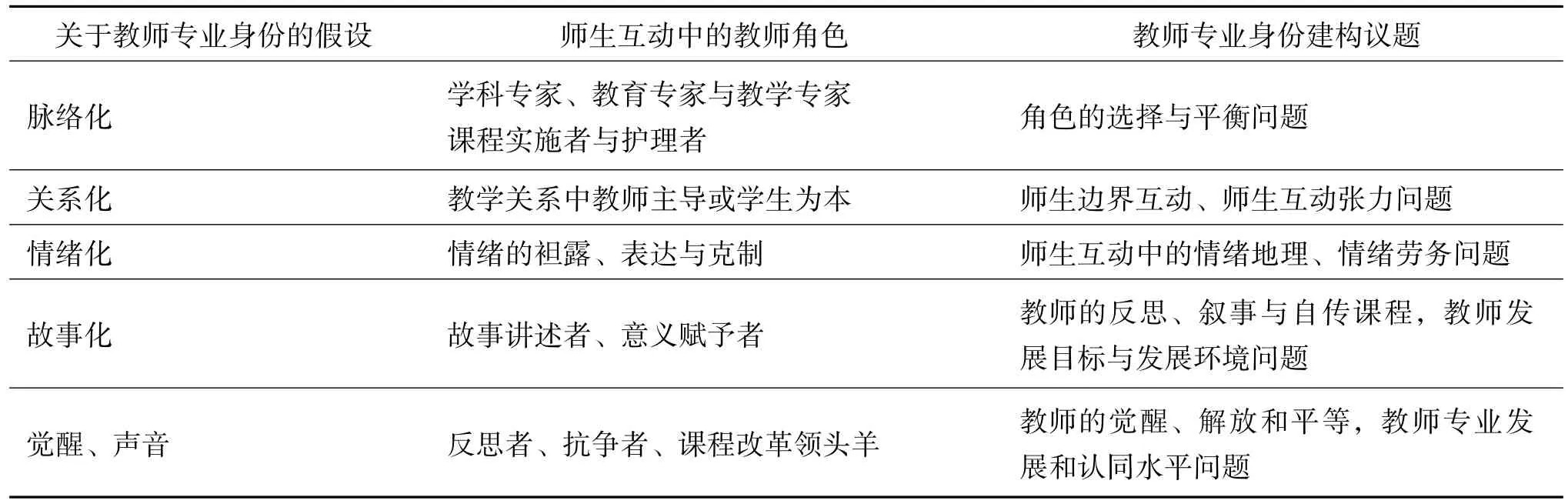

教师专业身份作为脉络化、关系化、情绪化和故事化的这些假设诠释了身份的本质,阐明了身份形成的实然过程。根据此前的论述,我们将每一种身份假设下师生互动中的角色,以及由此产生的教师专业身份建构议题进行了总结,如表1所示:

(1)在“教师专业身份作为脉络化”的假设下,教师在师生互动中主要扮演学科专家、教育专家与教学专业的角色,及课程实施者与护理者的角色。由此产生的教师专业身份建构议题是教师角色的选择与平衡问题;

(2)在“教师专业身份作为关系化”的假设下,教师在师生互动中主要扮演的是教学关系中教师主导或学生为本的角色。由此产生的教师专业身份建构议题是师生边界互动、师生互动张力问题;

(3)在“教师专业身份作为情绪化”的假设下,教师在师生互动中主要扮演的是情绪的袒露、表达与克制的角色。由此带来的身份建构议题是教师的情绪地理、情绪劳务问题;

(4)在“教师专业身份作为故事化”的假设下,教师在师生互动中主要扮演的是故事讲述者和意义赋予者的角色。由此带来的身份建构议题是教师的反思、叙事与自传课程,及教师发展目标与发展环境问题。

表1 师生互动视角下的教师专业身份建构议题

身份的形成和发展是个人与制度、自我与他者、自我内在意识的过去与现在互动的结果,而并不必然是“有意识”的结果。[40]当教师意识到以上这些假设,就有可能主动地、自觉地建构自己的身份,以及为自身身份的形成进行抗争。这即教师的“觉醒”和“声音”,也是上表中第五个关于教师专业身份的假设。

教师的“觉醒”意味着,教师要对形成自身身份的规范性环境力量和关系性力量保持“知觉”,“抵制”这些负载他人意义的规范性力量,根据自身深层次的信念、投入和愿望为自己的身份赋权。简言之,身份意义的获得应是来源于教师自身,而非他人意识的强加。教师的“声音”来自于那些为了教师职业忠诚而战的各种力量的汇合:为自身所工作的学校,为自身作为一个学习者的经历和身份,为自身对一名教师的期待和图景……。找到教师的声音,并不是意味着有其他人(如研究者、校董会、教科书)为教师说话,而是意味着教师自身对这些权威机构或规范性概念所持的关于“教师应该是谁”、“实际上是谁”的身份概念不再保持沉默,为自己的身份说话。[41]具有了这样的觉醒和声音,教师在课程改革中,就不会是被动的接受者,而可能走在改革的前沿,成为反思性实践者以及课程改革的领头羊,也会让师生互动焕发出真正的生命活力,使师生关系真正成为一种共生、享受性的学习过程,而非仅仅是达成课程与教学目标的手段。教师的觉醒和声音代表了教师获得解放的程度,代表着教师的专业发展及认同走向了使命水平。

[参考文献]

[1]Thomas,L.,&Beauchamp,C.Understanding new teachers’professional identities through metaphor[J].Teaching and Teacher Education,2011,27:726-769.

[2]Flores,M.A.& Day,C.Contexts which shape and reshape new teachers’identities:A multi-perspective study[J].Teaching and Teacher Education,2006,22(2):219-232.

[3]Thomas,L.&Beauchamp,C.Understanding new teachers’professional identities through metaphor[J].Teaching and Teacher Education,2011,27:726-769.

[4][5]Hong,J.Y.Pre-service and beginning teachers’professional identity and its relation to dropping out of the profession[J].Teaching and Teacher Education,2010,26:1531.

[6] [7]Rodgers,C.R.&Scott,K.H.The development of the personal self and professional identity in learning to teach[M] //M.Cochran-Smith,S.Feiman-Nemser,D.J.Mclntyre,etal.Handbook of research on teacher education.New York:Routledge,2008:733.

[8][15][16][17][26][32]Rodgers,C.R.&Scott,K.H.The developmentof the personal selfand professional identity in learning to teach[M]//M.Cochran-Smith,S.Feiman-Nemser,D.J.Mclntyre,etal.Handbook of research on teacher education.New York:Routledge,2008:735.

[9]Sexton,D.M.Student teachers negotiating identity,role and agency[J].Teacher Education Quarterly,2008,summer:73-88.

[10][11] [12] [38]Beijaard,D.,Verloop,N.&Vermunt,J.Teachers’perceptions of professional identity:an exploratory study from a personal knowledge perspective[J].Teaching and Teacher Education,2000,16:749-764.

[13]尹弘飚,李子建.论课程改革中的教师改变 [J].教育研究,2007(3):24.

[14]燕赵都市报 [EB/OL].(2017-09-01).http://blog.sina.com.cn/s/blog_61b2fafb0101q4xj.htm l.

[18]Pillen M.,Beijaard D.&den Brok P.Professional identity tensions of beginning teachers[J].Teachers and Teaching:theory and practice,2013,19:6,660-678.

[19]Aultman,L.P.,Williams-Johnson,M.R.&Schutz,P.A.Boundary dilemmas in teacher-student relationships:Strugglingwith“the line”[J].Teaching and Teacher Education,2009,25(5):636-646.

[20]Dobransky,N.D.&Frymier,A.B.Developing teacherstudent relationships through out-of-class communication[J].Communication Quarterly,2004,52:211-223.

[21]Joldersma,C.W.Pedagogy of the other:A Levinasian approach to the teacher-student relationship[J].Philosophy of Education Archive,2001:181-188.

[22]Aultman,L.P.,Williams-Johnson,M.R.&Schutz,P.A.Boundary dilemmas in teacher-student relationships:Struggling with“the line”[J].Teaching and Teacher Education,2009,25(5):636-646.

[23]陶丽,李子建.国外师生关系研究进展探析 [J].比较教育研究,2016(3):64.

[24]尹弘飚,李子建.课程实施与教师心理变化 [J].全球教育展望,2006(10):22.

[25]尹弘飚.教师情绪:课程改革中亟待正视的一个议题[J].教育发展研究,2007(3):44.

[27][28][31]孙彩霞.课程变革背景下教师情绪地理的建构 [D].重庆:西南大学,2015:60-118,24,23.

[29](美)帕克·帕尔默.教学勇气——漫步教师心灵[M].吴国珍,等译.上海:华东师范大学出版社,2014:导言.

[30]Hostani,R.& Imai-Matsumura,K.Emotional experience,expression,and regulation of high-quality Japanese elementary school teachers[J].Teaching and Teacher Education,2011,27:1040.

[33][34]李子建,尹弘飚.教师情绪与课程实施 [J].新课程(综合版),2007(2):13,15.

[35] [36] [37] [41]Rodgers,C.R.&Scott,K.H.The development of the personal self and professional identity in learning to teach[M]//M.Cochran-Smith,S.Feiman-Nemser,D.J.Mclntyre,et al.Handbook of research on teacher education.New York:Routledge,2008:737.

[39]刘义国,林天伦.教师教育叙事与身份认同:关联及有效性前提 [J].当代教育科学,2007(21):54.

[40]李茂森.自我的寻求 [D].上海:华东师范大学,2010.