基于思维导图的翻转课堂教学模式研究

周洪茜,刘 丹

(辽宁师范大学计算机与信息技术学院,辽宁 大连 116000)

0 引言

2017年,由中共中央国务院印发的《国家教育事业发展“十三五”规划》中提到要“推动合作探究式学习,倡导任务驱动学习,提高学生分析解决问题的能力”。[1]深化教育体制改革,核心是改革人才培养体制,目的是提高人才培养水平,在创新人才培养方面。因此对于教师的要求,就是在教学方式上要倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学,帮助学生学会学习;在教学目标上要激发学生的好奇心,培养学生的兴趣爱好,营造独立思考、自由探索、勇于创新的良好环境;在教学内容上要深入研究、形成更新机制,确定不同教育阶段学生必须掌握的核心内容;在教学技术上要充分发挥现代信息技术作用,促进优质教学资源共享,培养学生运用信息技术分析解决问题能力,鼓励他们利用信息手段自主学习[2]。将思维导图引入翻转课堂教学模式,提高学生实操能力,帮助学生开展自主探究式学习,可以取得较为可观的结果。

1 研究理论依据

根据美国加利福尼亚大学神经生理学家罗杰·斯佩里进行的“左右脑”研究:大脑分为左脑和右脑,左脑负责词汇、逻辑、数字、次序、线性、分析、序列,右脑负责节奏、空间知觉、维度、想象、白日梦、色彩、整体意识[3]。“左脑+右脑”的“全脑”思维模式是一种创造性思维模式。人类大脑的各种技巧如果能被和谐而巧妙地加以运用,将比彼此分开工作产生更大的效率。思维导图就是利用“左脑+右脑”的“全脑”思维模式,对激发大脑潜能,使大脑平衡协调发展有积极作用。相较于传统学习方法,思维导图在效率、效果、效益上作用明显。绘制思维导图是一个发散的、非线性的思维过程,它能使学生的思维过程外显,使其以图形的形式表现出来,能够较好地训练人的右半脑,使左右脑协同工作,或者说“全脑”工作,激发人的想象力和创造力。使用思维导图,可以把枯燥的信息转换为彩色的、容易记忆的、高度组织的结构图。这与大脑处理事物的自然方式相吻合。

2 与传统翻转课堂教学模式对比

翻转课堂是教学视频和师生面对面的互动以及个性化的交流相结合的学习活动[4]。在传统翻转课堂教学模式下,学生在家完成知识的学习,教师预先发布教学视频,课堂上教师学生之间和学生与学生之间进行教学互动,包括答疑解惑、知识的运用等。传统翻转课堂教学模式具有教学视频短小精悍、教学信息清晰明确、复习检测方便快捷等特点。

基于思维导图的翻转课堂教学模式是在传统翻转课堂教学模式的基础上,对教学过程进行改进,引入思维导图的概念。思维导图也称心智图或脑图,是英国“记忆之父”东尼·博赞发明的一种为了便于知识的记忆、表达发散型思维的有效的图形思维工具。它运用图文并茂的技巧,把主题关键词与图像、颜色等建立记忆链接,利用记忆、阅读、思维的规律,协助人们在科学与艺术、逻辑与想象之间平衡发展,从而开启人类大脑的无限潜能,使知识更加便于记忆[5]。

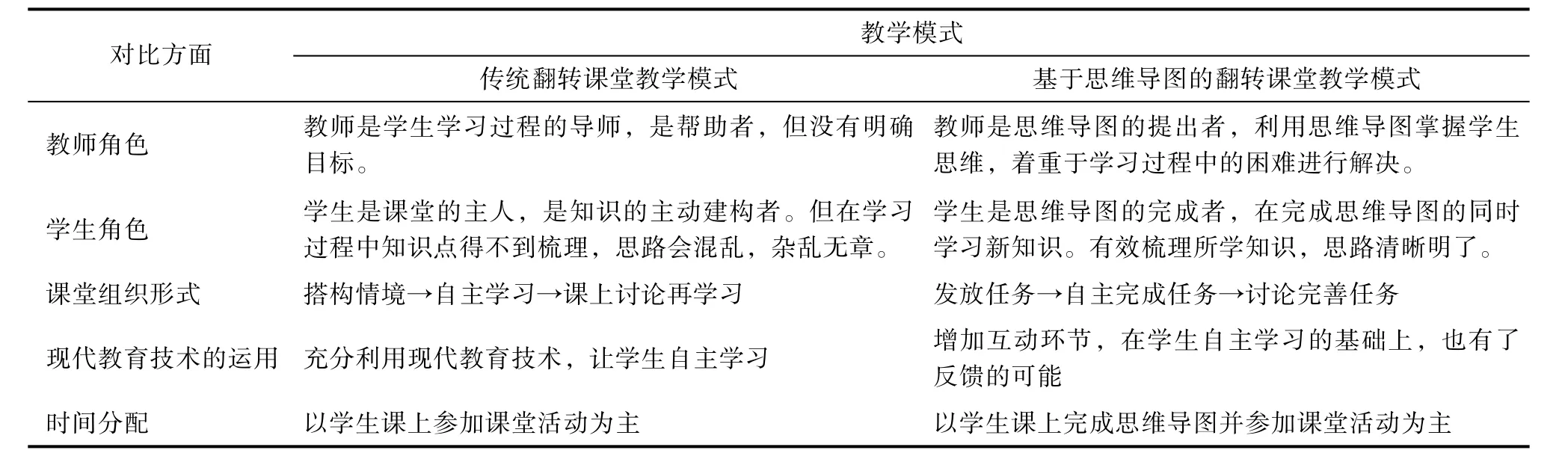

基于思维导图的翻转课堂教学模式与传统翻转课堂教学组织模式在教师的角色、学生的角色、课堂活动方式上存在区别。具体对比如表1所示。

基于思维导图的翻转课堂教学模式更符合新课程改革的需求,充分利用了信息技术的发展成果,使教学更具有效率。基于上表,我们不难发现,基于思维导图的翻转课堂教学模式的优势主要体现在两个方面:

表1 基于思维导图的翻转课堂教学模式与传统翻转课堂教学模式对比Tab.1 Comparison of the overturned classroom teaching mode and the traditional flipping classroom teaching mode based on the Thinking Guide Map

一方面,学生在学习过程中思路更清晰,教师更易掌握学生思路动向。基于思维导图的翻转课堂教学模式通过构建使学生产生探究动机的问题来创设情景,激发学生的想象力和创造力。为完成情境的答案,可以选择多条解决路径,开发学生自我解决问题的能力。而在传统的教学过程中,教师单纯地把知识灌输给学生,学生学习的动机性较低,继而影响学习效果。

另一方面,基于思维导图的翻转课堂教学模式能够提高学生的学习效率。首先,它可以改变知识获取方式,使学生自主学习,并通过自己的想法找到问题的答案,比由原来的教师灌输理解要更加深刻,这有助于学生建立良好的元认知结构[6]。另外,它可以提高学生合作探究和小组讨论的效率,由学生一起讨论碰撞而得出的学习结果在一定程度上锻炼学生从多个角度思考问题。

3 基于思维导图的翻转课堂教学模式研究

3.1 教学过程

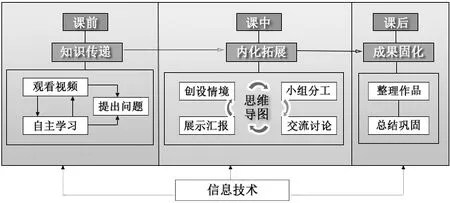

在经过大量教学模式和教学过程的研究,参考了传统翻转课堂教学模式,以及思维导图应用的基础上,总结出基于思维导图的翻转课堂教学模式的教学过程分为课前、课中、课后三部分,具体如下:

(一)课前——知识传递

教师根据教学内容,自主创建微课视频。学生在课外或回家观看视频,根据自身情况来安排和控制学习,提出疑问,并完成教师设计好的课前学习任务。这些任务经过精心设计,分解了教学目标。通过课前学习的反馈,教师了解学生的学习状况和困难所在,再有针对性地设计课堂教学内容,决定教学节奏。

(二)课中——内化拓展

课中教学过程围绕思维导图,可分为以下四个步骤。

1. 创设情境,明确问题:

教师在课前,应有充足的准备,依据学生的学习情况以及教学进度,进而决定教学内容。在教学引入过程中,采取适当的形式设计出学生有争议、可研究的话题,在情境设计过程中,话题要与学生的生活实际有关,同时要与教学内容有联系,从而有利于学生更好地了解上课的知识内容,感受到其在生活中的意义。此外,创设情境有利于激发学生的潜能,提高学生上课的积极性,促使学生在课上具备最佳的学习状态。

2. 小组分工,自主构图:

在学习过程中,全班可分为多个小组进行交流。教师依照“组内异质,组间同质”的原则将同学们进行分组。每组中的各个成员都是互补的,以便促使各组的成员均能参与教学活动,进而提高学习的积极性。此外教师依据学生的学习情况以及教学进度,给学生下达任务,促使各组成员在构图中自主探究。在教师为学生分配的任务中,每个小组可以针对相同的章节内容同时构图,也可以针对同一章节下的不同小节内容进行构图。这种形式有利于提高学生的自主创新能力,以及增强同学之间的友谊。

学生在明确任务以后,就开始进行准备工作。首先根据所学内容进行资料的搜集,可以利用课本、文献资料、网络等资源,对搜集到的资料进行整理、分类、总结,通过大脑加工,加上自己的意识和理论,制作出思维导图,也就是学生根据前人的经验,并结合自己的思想认识,把原有的经验和现在的新思想进行整合,推旧出新,对图示进行相应的添加与修改,使思维导图能明显突出个人特性,体现个人的想法。在学生进行任务的整个过程中,教师处于领导者的地位,同时也是任务的指导者,还要为学生准备必需的资源与工具。思维导图可以增加学生的体验性,还可以促进学生的思考,诸如某些演示软件、模拟仿真软件等也具有同样的功能。

3. 交流讨论,完善构图:

学生可通过协作学习与积极探究,加强对知识的了解。本教学模式中的关键环节是全班成员进行小组学习的沟通和探讨。学生通过组内对话、商讨等,形成对问题的一致意见,共同完成学习目标[7],经过交流讨论,各小组成员将个人认为有意义的内容与其他同学分享,对各自的意见发表看法,同时对其他同学的观点作出评议,以便在交流中达到思想上的共鸣,更好地促使同学们弥补自身的不足,发扬自身的长处,促使同学们完善思维导图。思维构图也可以在教师给出的原有框架基础上进行加工构建,例如在已有分支上增减内容、增减分支等。完善思维构图的过程应综合组内各成员的构想,结合各成员的知识精华,学生在删改的过程中也促使知识结构更加成熟。

4. 展示汇报,反思评价:

学生制作好小组思维导图后,各小组分别派代表展示学习成果。展示汇报的内容包括思维导图的关键概念、层次、关联、创新之处和它的完善过程等。同时,其他小组可以提出疑问,由小组成员进行解答。这种全班同学之间的沟通,可以更好地提高学生的课堂参与度以及学习的积极性。各小组在交流讨论中,听取意见弥补自身的短处,促使同学们共同进步。在此基础上各小组可以再次修改完善思维导图成果。

(三)课后——成果固化

她搜集的资料浩瀚无垠。在这个资料展示的广漠版图上,孟书娟看到了一九三七年十二月十三日南京亡城时自身的坐标,以及她和同学们藏身的威尔逊福音堂的位置。资料给她展示了南京失陷前的大画面,以及大画面里那些惊慌失措的、渺小如昆虫的生命——

在教学过程结束时进行成果固化,即教师要对本节课的教学内容和学习过程进行全面总结,使学生深入理解与掌握知识,将所学内容从感性认识上升到理性认识。将知识进行拓展迁移或创设问题情境,考察学生学以致用的能力,例如应用所学知识解决新问题、分析某个案例、完成某项任务等。此外,教师根据学生课堂反馈布置作业,为下一堂课做好铺垫。学生在整理作品以及与教师共同总结的过程中,要以客观的态度进行自我评价和相互评价。一方面巩固自己对知识的理解和应用,另一方面要重新审视学习过程和学习行为,提炼并巩固其中的经验方法,做到有效的知识迁移和学习能力上的拓展,这有助于培养学生的自我反思能力。

3.2 教学评价

基于思维导图的翻转课堂教学模式教学评价的对象主要是学生,评价以教学目标和教学内容为依据,目的在于了解学生的学习效果。采用多元评价系统,例如进行课堂提问、观察学生课堂表现情况、总结思维导图作品、课后作业、书面测验等。评价内容主要包含学生学习兴趣、学习方法、学习态度、学习质量等。基于思维导图的教学模式的评价方式主要为思维导图作品评价,思维导图可以评价不同学生间的或同一学生在不同学习阶段的成就和差异。

图2 教学知识结构图Fig.2 Structure of teaching knowledge

4 基于思维导图的翻转课堂教学案例

4.1 案例选择

信息技术课程历史短暂,与其他传统学科相比,信息技术课程具有实践性、综合性、动态开放性、知识有序化等特点[8],因而为思维导图在信息技术课程中的应用提供了可能性。如果在信息技术课程中应用到思维导图,让学生在脑海中建立一个知识框架,自主填充知识结构,能为个人提供思路、程序和方法,进一步强化了分析、决策、评价、创新的思维能力。《计算机病毒》是高中《计算机应用基础》课程中《计算机数据的安全》一课中的第1小节。在这节课中,计算机病毒是一个抽象的概念,但实用性很强。教学目标不只是认识计算机病毒,还要懂得如何防治计算机病毒。这需要学生自主完成并意识到其重要性。

4.2 课程设计

教学重点及难点:

重点:计算机病毒的防治

难点:(1)计算机病毒的概念较抽象,需多加理解(2)计算机病毒的特征

教学方法:教师讲授型、引导型、讨论型;思维导图引导型练习法、任务驱动法。

(1)知识与技能

· 了解计算机病毒的定义;

· 掌握病毒的基本特征;

· 了解计算机病毒造成的危害;

· 掌握防治计算机病毒的方法。

(2)过程与方法

· 了解计算机病毒对信息系统安全造成的威胁,合作探究计算机病毒的防治措施,培养协作学习的能力;

· 掌握计算机病毒的有效防治方法,并应用到日常信息活动中。

(3)情感与价值观

· 以正确态度面对计算机病毒,自觉遵守相关法律法规;

· 树立计算机病毒的防范意识,掌握有效的防治措施,自觉应对计算机病毒对信息系统造成的威胁。

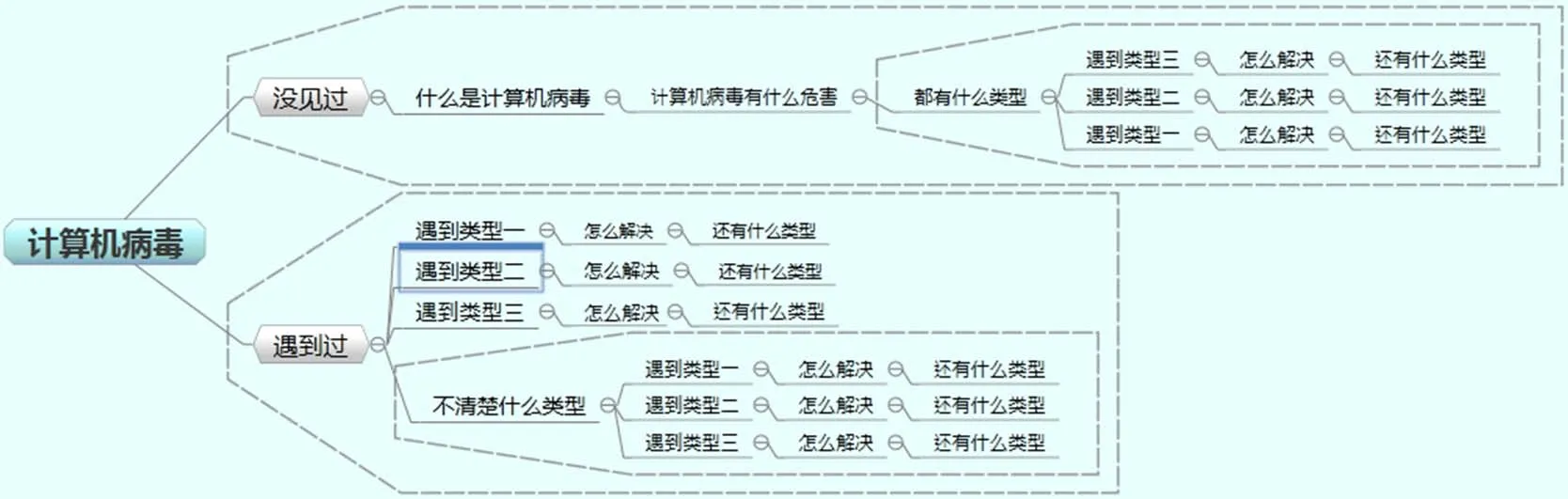

教学知识结构:

尽管高中生的抽象思维已经有所发展,但是要掌握计算机病毒这一抽象概念,还是有一定难度。课前运用微课视频的形式,以“非典”这种生物病毒为例自然引入与它相似的计算机病毒,将计算机病毒概念直观化,使学生在脑海里形成大致的轮廓。课上对知识点进行逐一讲解,配合文字说明以及图片介绍。依照教学目标,将教学内容分为三部分—— “计算机病毒的危害”部分,首先向学生展示计算机病毒发作的图片,讲述实例,创设情境,引发学生大胆设想,调动学生学习情绪;“计算机病毒的诊治”部分,学生通过绘制思维导图总结计算机病毒的类别,教师联机演示查杀病毒的过程,学生在参与全过程后进行总结,以此突破难点,并为防病毒做准备;“计算机病毒的预防”部分,让学生找出传播途径,分析传播途径的对比图,参考生物病毒,从切断传播途径和保护有用数据两方面分析、采取切实可行的预防病毒的措施,以此强调重点,突破难点。在讲解的过程中,教师要适度地引导学生,进入到下一模块的学习。此外,要挖掘学生原有的知识经验,总结“三要三不要”口诀来讲解本节课的重点。在此过程中,将全班同学分为三组,思维导图在导入过程中出现,在讲解知识的同时发散学生思维。在学习后,小组之间进行交流,拓宽思路,完善导图。学生参与总结,检验学习目标的达成度,并利用思维导图复习巩固加深印象,课后完成作业,为后续学习做准备。

4.3 实施与评价

在本节课中,微课的实施分为课前和课中两部分。课前,老师要求学生自主观看视频,使学生对计算机病毒有初步了解。课中教师首先提出电脑杀毒任务,设置不同情景,让学生进行分组后随机选择情境来解决并进行小组讨论学习实践。

相较于传统翻转课堂教学模式,在课堂上,教师将更多的时间和精力放到学生对知识的内化与外化过程。利用思维导图进行课程的教学设计,促成学生对计算机病毒的危害、诊治、预防三部分教学内容形成整体的观念和在头脑中创造全景图。教学过程采取分组讨论,共同构图的形式,打破了传统的一言堂,促进师生间的交流与沟通。学生完成的思维导图也有利于学生日后的复习与整理。

同时,思维导图会使学生的思维有正确的导向。教师通过学生的思维导图作品,能够发现每个学生的知识结构,发现其所学内容的理解和认识程度,从而做到关注整体,关怀个体,实现因材施教。

最后进行的小组间汇报与评价过程中,学生是汇报者,也是评价者。学生为主体,教师进行引导,可以让学生有更大的发挥空间,使其充分发挥学生学习的主观能动性和创造能力。

5 结论

本文构建的基于思维导图的教学模式,在教学过程中以学生为中心,将自主探究和小组合作相结合,利用思维导图构建知识框架,能够使知识结构化、系统化、形象化,促进学生对知识进行深刻理解,发现其内在联系,不仅培养学生创造性和发散性的思维能力,激发大脑潜能,也促进了学生间的交流协作能力,体现出较强的优势与特色。

参考文献

[1] 国务院. 国家教育事业发展“十三五”规划[EB/OL]. 2017

[2] 栾永如. 基于思维导图的教学模式研究与应用[D]. 上海市: 华东师范大学, 2013.

[3] 孙同明, 章庆美, 王全. 基于iMindMap的学科教学理论与实践[J]. 教学与管理, 2014, (21): 120-122

[4] 王本成, 宋丽丽. 浅谈“翻转课堂”教学模式[J]. 课程教育研究, 2014(24): 47-48

[5] 沈建强. 思维导图在教学中应用的理论基础[J]. 浙江教育科学, 2009, (6): 47-49

[6] 陈纯. 小学高年级数学复习卡的实践研究[J]. 数理化学习,2014, (02): 95-96.

[7] 邢利红. 基于共同建构的中小学生综合素质评价[J]. 教育理论与实践, 2013, (32): 22-24.

[8] 郑丽. 思维导图在高中信息技术教学中的应用策略探究[J].科技创新导报, 2015, (23): 153-154.