小学低学段歌唱教学中的音准问题及解决策略—以《云》一课为例

歌唱属于音乐表现范畴,是学习音乐的基础性内容,也是培养学生音乐审美能力的重要途径,于是“新课标”提出要重视演唱中对演唱姿势、呼吸方法、节奏和音准等方面的要求①。歌唱教学作为音乐教学的重要领域,一直受到音乐教师和众多专家的重视。准确地歌唱,在音乐能力的培养中具有非常重要的地位。不可想象,一个唱歌总是跑调儿的学生能完整地表现歌曲,或是在合唱中能与其他同学有好的配合。音准,是歌唱中最基本、最重要的一种音乐能力,但学生实际掌握起来却有很大的难度。②

所谓音准,是指建立正确的音高和音程概念。匈牙利音乐教育家佐尔坦·柯达伊认为:“要尽早建立孩子的音高概念。”美国音乐教育家、音乐心理学家爱德温·戈登博士提出:“经过实验和检测得出,要关注儿童音乐才能的早期培养,从时间上来说,越早越有效。”③他所谓的“音乐才能”指的是对音乐要素和审美表现的感知、记忆、理解能力,包括对音准的把握能力。为此,我们应当重视低学段歌唱教学中的音准问题。

小学低学段的学生活泼、好动,有很强的好奇心和模仿力,心理上也具有较强的从众心理,应该说这个年龄段的学生的可塑性非常强,是培养良好歌唱习惯,塑造美好声音,发展歌唱能力的奠基阶段。对于小学低学段的学生来说,虽然不需要达到专业的歌唱要求,掌握绝对标准的音高,但应该通过以体验为基础的大量音乐实践活动,从形象到抽象,循序渐进地进行积累和训练,因此教师应引导他们正确掌握对美好声音的认识能力和对音高的把控能力。

本文将从常规课堂中出现的音准问题入手,以“人音版”教科书二年级上册第七课《云》为例,通过现象描述和分析,谈谈小学低学段歌唱教学中出现的音准问题及其解决策略。

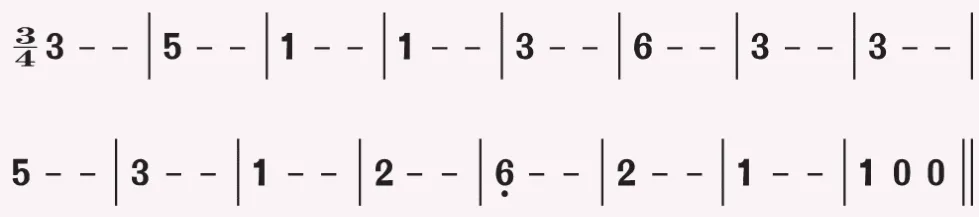

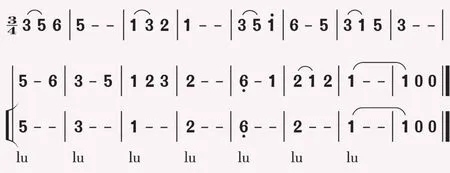

《云》是一首深受学生喜爱的儿童歌曲,拍,五声D宫调式,由四个乐句组成的一段体结构。整首歌曲旋律优美、抒情,大部分以级进和三度音程进行为主,其中第二乐句中“——”分解和弦的出现,令旋律起伏跌宕、情绪高涨。同时,全曲的最高音c2的出现,构成了音准上的难点。之后,随着旋律的逐渐下行,在平稳的旋律中结束乐曲。歌曲的节奏舒缓、平稳,短的四分音符和长的三拍子音符交替出现,需要学生保持平稳的气息来达到乐句的连贯性。歌词富有诗意,从蓝天、白云到大海、帆船,寄托了学生真诚而美好的愿望。根据歌曲以上特点,笔者认为可从以下四个方面展开教学。

一、调动歌唱情绪

1.现象描述

在一年级上册第三课的《国旗国旗真美丽》中,为了突破演唱c2音的难点,教师在课堂伊始设计了吹气球的活动:每个气球上贴着不同的音符,教师指导学生带着吹气球的感觉来演唱音符,特别是演唱c2音时要轻声高位,不能大声喊唱。在教师有意识地关注下,学生在演唱高音时下意识地控制了气息和音量,较为准确地把握了音高。然而在完整演唱歌曲时,很多学生唱到“真”这个字的时候,声音突然又虚又弱,音色随之黯淡,情绪变得压抑,音高偏低,使得整首歌曲的演唱缺乏统一性。

2.分析思考

上述看上去效果不错的难点教学,为什么在演唱整首歌曲的时候又出现了新的状况呢?那是因为学生缺少对整首歌曲情绪的体验,只为唱好难点而唱难点。对于学生来说,学习歌曲要建立在体验歌曲情感的基础之上。而吹气球游戏的情感体验与乐曲所表达的情感是有差异的,特别是在反复强调的片段化练习后,这种暂时建立的情绪很难迁移到歌曲中,影响了整首歌曲情感表达的完整度。学唱歌曲的难点、重点练习不是不需要,而应该是使学生在建立一定情感体验后,有明确目标、有理解地去学习,目的是为了歌曲的演唱和表现力稳定地提高到更高水平。④因此,只有建立在完整的情感体验基础上的音高体验和音准指导,才能更利于学生掌握并用于歌曲表现中。

3.操作实践

《云》这首歌曲节奏舒缓,旋律连贯富有起伏,因此,教师可以通过音乐、律动、呼吸三者之间的结合帮助学生进入课堂,具体操作如下:

■活动一 整体感知乐曲

步骤一:感知节拍律动

教师带着学生跟随乐曲三拍子的律动进入教室,围成一个圆圈。

步骤二:在呼吸中整体感知乐曲

随着音乐调整呼吸,以两个小节为单位,轻轻地吸气,然后缓缓地吐气。吸气的时候,两个手臂随着音乐缓缓地交叉放在胸前,让自己的身体得到最大的放松;吐气的时候,双手慢慢地离开身体向外打开。

步骤三:感知旋律高低变化

教师:“老师吸气的时候动作会有变化,这是根据音乐的什么在变化?”学生答:“音高。”同时,教师引导学生在“”处双手从低到高夸张地收到胸前,同时身体向上跟随抬头动作,双脚踮起来。

不难发现,通过呼吸律动活动,学生可以初步体验乐曲情绪、三拍子韵律,并在教师的引导下感知旋律的起伏、变化,唤醒联觉,激发他们对本课的学习兴趣。

二、明确五声音阶为起点

1.现象描述

在一年级下册第八课的《时间像小马车》中,旋律出现了上行、下行音阶。教师让学生找出上行和下行的乐句,并跟着画旋律线。在画旋律线的过程中,每个学生徒手画线的起伏大小均随心所欲,与音高变化的匹配度不高。在演唱“哒哒哒哒哒哒哒哒向前跑”和“哒哒哒哒哒哒哒哒谁也少不了”这两句歌词时,学生能基本把握旋律的音调,但没有了伴奏这根拐杖,学生很难唱准,尤其是“”和“”两处。为了更好地达到准确歌唱的教学目标,教师让学生反复练习这两个乐句,力求把每个音唱准。可是在反复练习的过程中,学生演唱的声音越来越小,渐渐失去了歌唱的乐趣。

2.分析思考

音准是一个抽象的概念,为了让低年级的学生对它有具象的理解,画旋律线不失为一种较为有效的体验手段,它让无形的音高有了可视化效果。然而,仅仅停留在听觉和视觉体验层面是远远不够的,还需要做一些具体操作性的指导,比如演唱姿势、气息控制、发声方法等。柯达伊教学法中有一个重要理念就是选择五声音阶作为歌唱的起点,学生初学时或歌唱的基础尚不完善时,不容易唱准半音,只有先打好基本稳定、准确演唱五声音调的基础,才能更好地发展准确演唱七声音调的能力。⑤在教学中,教师可以侧重五声音阶的歌曲教学,依据歌曲的旋律骨干音调,去掉复杂节奏型的干扰,设计各种节奏单纯的旋律,引导学生摆脱对乐器的依赖,在较慢的速度中仔细聆听、控制和调整音准,同时配合柯尔文手势的视觉辅助,使学生从空间位置上感知和熟悉音阶关系,唱准音调。

3.操作实践

■活动二 复习五声音阶

步骤一:借助身体音阶巩固音准

教师:“请大家跟着老师一起复习身体音阶,让声音像一条直线一样从头顶‘拉’出来。”(每个身体部位代表一个音高,小腿代表do音,大腿代表re音,腰代表mi音,肩膀代表sol音,头顶代表la音)

步骤二:构唱音程

教师:“请同学们轻声唱出我用身体表示的每一个音高,让自己的小肚子鼓鼓的,尽量把每个音符连在一起。”(构唱乐曲的主干音)

步骤三:借助柯尔文手势师生接唱歌曲旋律

教师:“请同学们看我的手势来接唱旋律,让我们保持在同样的状态中演唱。”

教师演唱并做柯尔文手势,学生接唱。

教师:“让我们在音乐伴奏中再做一次接龙。”

教学中应该重视看似简单的最基础的东西,积累一些学生喜欢的五声音阶歌曲或是音阶短句经常让其练习,并通过坚持练习夯实基础。在这项活动中,通过复习与新授歌曲穿插进行,创造性地进行复习加工,配合身体音阶和手势让看不见、摸不着的音调高低有了一定具象的表现,有助于学生体验、感觉音高的变化和音程之间的“距离”,培养他们内心的音乐听觉能力和对音准的控制、掌握能力。

三、摆脱对伴奏的依赖

1.现象描述

在很多课堂中,教师习惯于让学生聆听录音范唱,在演唱歌曲时让学生跟随伴奏音乐来演唱,有时候由于伴奏节奏感不强、速度过快或音调过高,学生就会有节奏跟不上、大声喊唱等状况出现。

2.分析思考

由于音乐教师课时量较多,很多教师为了保护自己的嗓音经常用录音范唱,也有教师认为录音伴奏的音响效果比钢琴丰富、饱满,有助于激发学生演唱的情感,所以在课堂中大量地播放伴奏。“新体系”歌唱教学中要求:教师要使用音叉,尽量用无伴奏的形式歌唱。教师在无伴奏的情况下范唱能让学生直观、零距离地了解正确的歌唱姿势、气息控制、咬字、吐字、节奏、音准等;学生在无伴奏演唱中能养成仔细聆听,依靠听觉控制和调整音准的习惯。

3.操作实践

■活动三 体验、学习歌曲

步骤一:揭题,范唱歌曲

教师:“这首舒缓优美的歌曲叫《云》,请同学们静静地听老师来唱。”(教师进行多遍无伴奏范唱,最后边唱边画图形谱)

步骤二:“推小球”体验乐句、长音和短音

在无伴奏演唱中,教师与学生合作在音乐中“推小球”(“圆点”处原地轻触地面,“弧线”处将小球推向对方),然后学生边徒手练习“推小球”边高位置朗读歌词,接着四人一组合作“推小球”,最后轻声跟唱歌曲。

教师:“你们觉得应该用怎么样的力度推小球呢?在推球的过程中,我们要更多地关注小球,还是更多地聆听老师的歌唱呢?”

步骤三:背唱歌曲

出示曲谱,完整学习歌曲,教师个别指导,用歌词记忆的游戏背唱歌曲。

在无伴奏歌唱中,让学生渐渐摆脱对伴奏的依赖,在演唱中充分关注音准、音色、节奏和情绪,培养学生用听觉带动声音的能力,并启发学生专注地倾听,调整声音的准确与和谐。

四、尝试二声部伴唱

1.现象描述

在二年级下册第六课《两只老虎》中,教师先将学生分成两组,并分别用卡农的形式朗诵歌词,然后尝试小组轮唱。一开始在前两个小节的演唱中没有出现问题,随后速度越唱越快,声音越来越大,两个声部的配合缺少和谐。

2.分析思考

由于缺少多声部听觉经验,学生初次合作二声部歌曲时便会顾此失彼。二声部演唱一直以来是歌唱教学的难点,很多教师走入误区,认为只有让学生建立了良好的音准后才能够开展多声部的演唱。其实不然,一个人总是独唱歌曲往往难以唱准音调,因为没有可以相应比较、调整的参照标准,只有通过多声部配合,尽早进行二声部训练,才能培养良好的音准。⑥低学段教材中的歌曲都以单声部为主,教师可以编创简单的旋律加以伴唱,让学生适当地进行音程练习。

3.操作实践

■活动四 “第三乐句、第四乐句主干音伴唱

步骤一:教师示范

教师出示并范唱在第三乐句、第四乐句中加入的伴唱旋律,学生跟随学习。

步骤二:二声部伴唱练习

完整演唱歌曲,在第三乐句和第四乐句加入二声部伴唱。

以乐句主干音演变的二声部伴唱的旋律在课堂前期已经做好铺垫,降低了二声部学习的难度,也消除了学生对多声部演唱的畏难情绪。在伴唱练习中,学生的演唱音准得到进一步巩固。

歌唱的音准不是一蹴而就的,需要教师从小学低学段开始重视学生日常出现的音准问题,加以观察、分析和反思,并通过有计划、有目标、持之以恒、循序渐进的长期训练和实践的积累,才能使学生在听觉和歌唱音准上有所进步,让更多学生自信、大胆地歌唱。

注 释

① 中华人民共和国教育部制定《义务教育音乐课程标准(2011年版)》,北京师范大学出版社2012年版,第18页。

② 杨立梅《探索课堂教学中提高学生的准确歌唱能力》,《中国音乐教育》2015年第3期。

③ 〔美〕爱德温·戈登著、普凯元译《论儿童音乐才能的发展基础》,上海音乐出版社1989年版,第6页。

④⑤⑥ 同注②。