哈尼语窝尼话的示证范畴

杨 艳 罗增勇

(云南玉溪师范学院,云南·玉溪 653100)

一、引言

示证范畴是表示说话者所述事件凭据和来源的语法范畴。Ai k henvald基于信息的来源途径,提出了亲见(V isual)、非亲见(N on-visual sensory)、推断 (I nference)、测定 (Assumption)、传闻 (Hearsay) 和引述 (Q uotative) 等6个语义参项。[1](p63-64)在形式表达方面,不同语言有不同的表示。在藏缅语中,羌语用曲折词缀来表示,阿卡语、彝语诺苏话、傈僳语等用语法化了的成分(particle)来表示。有的语言示证范畴同其他体貌范畴共享形式标记,如藏语拉萨话和阿柔话。在有示证范畴的语言中,“如果遗漏了示证标记,语法上,该句子被认为是不完整的。交际中,该说话者被认为是不值得与之交谈的人。”[1](p1)

作为哈尼语的一种方言,窝尼话的示证范畴与阿卡、傈僳、彝等语言一样,在句子动词后添加一个语法化了的成分来表示。与Ai k henvald提出的6种示证类型相对照,窝尼话中通过“亲见、感官”获得的信息不使用任何示证标记。而通过推断、测定、传闻、引述所获得的信息,句末均使用标记。除使用示证标记外,窝尼话还用示证策略(Evidentiality Strategies) 来表示说话者所述信息的来源。

二、窝尼话的示证范畴

窝尼话的示证范畴中,亲知包括通过听、闻、见、尝等感官感受所获得的信息,使用零形式标记。其余四种均使用语法标记来表示信息获得的方式。分述如下。

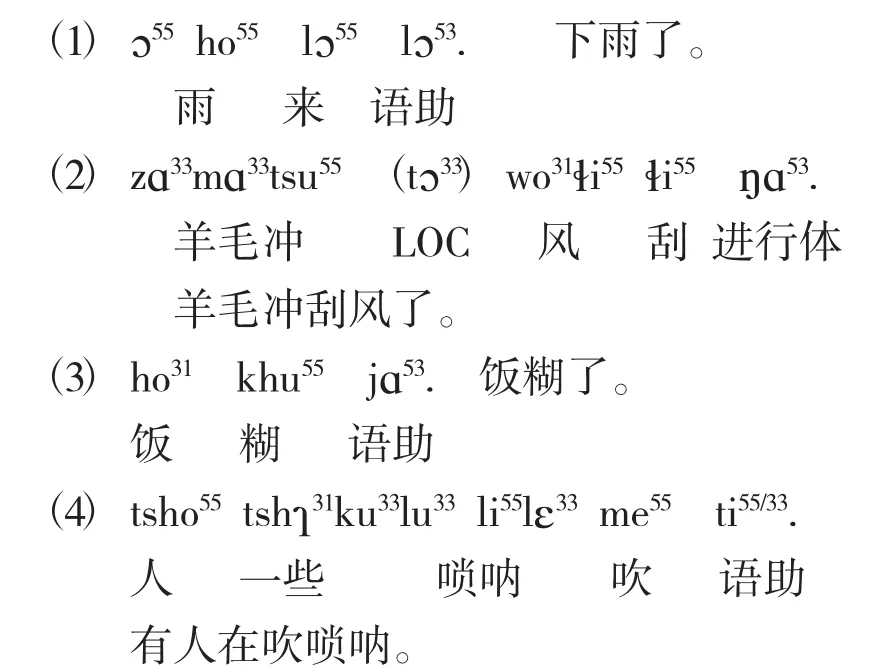

(一)亲知。通过亲眼看见及感官感觉获得信息,句中不使用任何标记。正如De L ancey指出,没有任何标记的示证范畴尤其体现了其作为说话者亲见的、第一手信息的特征。[2]例如:

以上例句均表示说话者自己亲见的事实及亲身获得的感觉。例(1)表示说话者自己看到当时下雨的情景。例(2) 中说话者自己在羊毛冲村中,感受到风吹的凉意。例(3) 说话者闻到“饭”糊的味道。例(4)说话者听到吹唢呐的声音,知道有人在吹这一种乐器。这些例句中不使用任何标记,是说话者亲见、感知的第一手信息,具有很强的确定性。

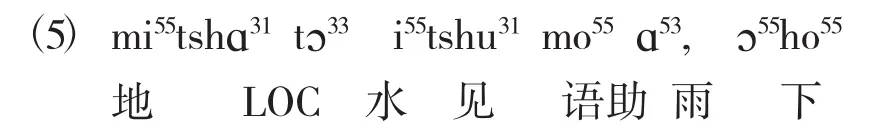

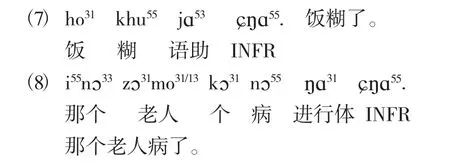

(二)推断。表示基于说话者亲见或感知到的信息得出结论,而且该结论具有很强的确定性和可靠性。窝尼话使用标记tɔ31来表示。例如:

“推断”是基于说话者亲见的事实或亲身体验、感受而做出的。例(5)由两个分句构成,第一个分句中,说话者看到地面上有水,据此推断出第二个分句中“下雨”的结果。例(6)从说话者自己感觉不舒服,做出“感冒”的推断。

羊毛冲窝尼话除使用标记tɔ31来表示对事件的推断外,还借用汉语ɕŋɑ55“像”来表示。如例(7)中说话者闻到糊味,即推断“饭”好像糊了。例(8)看到一个老人面容枯黄,推断“他”好像生病了。

(三)测定。说话者所谈论的信息不一定是其亲眼所见,通常从逻辑推理或根据普通的一般常识得出结论,并不能确定事件的真实性。亚尼窝尼话中用lε33k u33/13ŋɑ53来表示,羊毛冲窝尼话中用kɯ33k hui55ŋɑ53来表示。例如:

例(9)、(11) 是说话者根据一般常识得出的结论,但不能确定事件一定会发生。因为在天空黑沉沉的情况下,有时会下雨,有时并不会下。例(10) 和(12) 可能是说话者看到“他们”带着工具到田边去,也可能他什么也没看到,只是自己根据季节轮换而做出“栽秧”的判断。

(四)传闻。说话者所获得的信息是从别人那里听说而非亲眼所见。羊毛冲、亚尼窝尼话中均在动词或语气助词后添加t?i31表示。例如:听说父亲喝酒了。

tɕi31可用在不同时、体的句子中,只说明信息是听来的,非说话者亲见,与事件发生的时间或完成与否等没有关系。例如:

例(14) 中使用了时间名词mi55nu33“昨天”,表示事件发生在过去。例(15)、(16) 中分别使用了曾行体标记tso55mo33和进行体标记ŋɑ53。时、体的不同,并不会引起听到的信息是二手或是三手,是确定或不确定等的区分。

(五) 引述。说话者所述信息不是自己亲见的,但有明确来源。因此说话人如需说明信息来源,须使用引语结构。引述标记tɕi31作为直接引语标记时,必须强制出现。作为间接引语标记时,可出现,也可不出现。例如:

例(17) 是直接引语,引述标记tɕi31不能省略,必须强制出现,否则句子就不合法。例(18)是间接引语,tɕi31可出现,也可不出现。施格标记lε33在例 (17)、 (18) 中可出现,也可不出现。

(六)示证策略(Evidentiality Strategies)

Ai k henvald&Dixon指出:“一些语法范畴,如条件句或完成体,虽不直接表示信息来源,但其延伸意义具有示证意义。这样的语法范畴可称为示证策略。”[3]窝尼话中表示“看、见、听”义的词语、条件句、状语成分等都可表示推断或可能性等示证意义。

1.具有“看来、见到、听说”义的动词,为其后的分句提供进行推断的信息。推断结果的可靠性据与获得信息的方式相关。例如:

例(19) 中的标句词kɔ33,引导出后面陈述推断结果的分句,表明分句内容是说话者亲见事实,具有较强的确定性和可靠性。此句中说话者根据自己见到的情况及生活经验对“猪”的体重进行推断。例(20)省略了标句词kɔ33,后面分句内容是说话者从别人那里听来的,确定性和可靠性均不强。而且因分句中听话者是第二人称,蕴含了交际中的礼貌策略。

2.真实条件句常常表达人们对事物、社会活动规则等惯常性、常识性和规律性的认识,含有“如果……”,就会出现某种结果的可能性,因而具有示证义。例如:

例(21)、(22)都是按照人们平时对事物的认识、社会活动规律来进行推断。例(21) 中,按照人们对老虎凶猛习性的认知,如果“你”不把它打死,就会有被它吃掉的可能性。例(22)依照社会惯例,租房居住如果不拿钱来,“你们”就有被赶走的可能。

3.除使用示证标记外,一些由几个成分构成的结构可表示事件发生的可能性,并有很强的确定性。羊毛冲、亚尼窝尼话使用不同的方式来表示,但句子通常都由两个分句构成。说话者根据第一个分句的事实描述,推断第二个分句可能发生的结果。例如:

例(23)、(24) 出现在羊毛冲窝尼话中。例(23) 中,前面一个分句陈述说话者看到的事实(地面上有水),后面的分句根据常识作出“下过雨”的推断,推断义用□i33ŋɯ55kɔ31来表示。其中,□i33常用作连词,可表示“因为”义;ŋɯ55是判断动词,kɔ31有“该、个”义。例(24) 中前一个分句述说听到“狗”叫了一夜,第二个分句根据这条狗平时的习性,推测它生病的可能性,“可能”义由kɯ33ŋɯ55kɔ31来表示。其中,kɯ33是名词化标记,把nɔ55“病”名词化,后跟判断动词ŋɯ55,再与kɔ31有“该”一起来表示推断义。kɯ33ŋɯ55kɔ31在结构上与羌语的示证策略相似。L a P olla在论述羌语的示证策略时提到表“可能”的m-tɑn-ŋuə,其中-m把其前面的分句名物化,-tɑn-意为看似 (appearance),-ŋuə 是判断动词。[4]

例 (25)、 (26) 见于亚尼窝尼话中。例(25)中,说话者亲眼见到“他的猪”,并根据常识判断其可能的重量。“可能”义由pi55lɔ31lɔ55三个成分来表示。pi55意为“样子”,lɔ31是趋向动词,lɔ55是语气助词,合在一起意为“趋于……样子”。例(26) 中,说话者从旁观看,看到“他们”抬着打谷盆,有去“打谷子”的样子。此外,该句是一个连动句,“抬着打谷盆”与“打谷子”共享“他们”这一主语,两个动作之间用顺时助词tε33连接,说明他们“打谷子”的可能性很大。

值得注意的是,不管是在羊毛冲还是亚尼窝尼话中,表示推断的示证标记tɔ31有被kɯ33ŋɯ55kɔ31和pi55lɔ31lɔ55替代的趋势。其原因有二:一是因为窝尼话是濒危语言,使用人口少,使用范围小,加上tɔ31语法化程度较高,人们难于理解,因此易被遗忘。而kɯ33ŋɯ55kɔ31和pi55lɔ31lɔ55的语法化程度还不高,具有很强的相似性和明晰性,即使已经逐渐形成固定词汇,但易于为人们理解和接受,因而使用频率逐渐升高。这一变化也支持了Ai k henvald“一些示证标记从示证策略发展而来”[1](p21)的研究结果。

三、窝尼话示证标记的来源

窝尼话中表示推断、测定、传闻/引述的示证标记来源各不相同。有的语法化程度较高,已不能探知其来源。有的是从短语词汇化而来,有的是由动词虚化而来,有的则是借用汉语词汇。

1.tɔ31和 ɕɑŋ55表示推断义。tɔ31的语法化程度较高,不能推知其来源。ɕɑŋ55则是借自汉语“像”,表示推断或猜测义。

2.kɯ33k hui55ŋɑ53表示测定义,见于羊毛冲窝尼话中,由四个成分构成。kɯ33为名物化标记,使其前面的句子成分名物化,k hui55由动词k hu55“喊、说”与语气助词i55合并成,ŋɑ53是进行体标记。kɯ33k hui55ŋɑ53在词汇化之前,可单独使用,在句中做不同成分。合在一起并词汇化后,成为测定标记。例如:

(27) j i55k hu55wɑ33:"ŋɔ55tso55kɔ33mɔ31sɔ55."他 说 标句词 我 在N O M不 好他说:“我不舒服”。

例(27) 中,k hu55是实义动词,在句中作谓语。例 (28) 中i55是语气助词。例 (29) 中ŋɑ53是进行体标记。在例 (30) 中,kɯ33k hui13ŋɑ53各自的字面意义合在一起表示“……正在说做……”之意,但不是该句所要表达的意思。例(31) 中kɯ33k hui13ŋɑ53词汇化为一个成分,成为语法标记,表示测定意义,才正确体现了句子意义。kɯ33k hui13ŋɑ53不能显示信息确定的来源,说话者可能看到这一事实,也可能只是听说这一事件,其结果只能根据逻辑或常识进行推定。

3.lε33k u33ŋɑ53在亚尼窝尼话中表示测定义。由lε33k u33和ŋɑ53合在一起构成。lε33k u33义为“想,愿望,打算”,ŋɑ53是进行体标记。两个成分均可单独使用。例如:

例 (32) 中,lε33k u33与zɔ55ʂʅ31“知道”一起构成句子谓语。在例 (33) 中,lε33k u33ŋɑ53分开使用的话,句子的字面意思为“哥哥正想走”,显然不是句子要表达的意义。在例(34) 中,两个成分合在一起使用,没有了实在意义,但增加了语法意义,才表现出测定义。实词义与语法化后的意义差别较大,说明lε33k u33ŋɑ53的语法化程度已比较高,已成为一个语法标记。

以上分析显示,kɯ33k hui13ŋɑ53和llε33k u33ŋɑ53各组成成分虽各自有其实在意义,但汇合在一起并不能正确表达句子意义,只有组合虚化后的意义才能正确表达句意。说明他们均已语法化,成为了语法标记。但受其实在意义的影响,kɯ33k hui13ŋɑ53和llε33k u33ŋɑ53含有按逻辑或常识推断之意,而成为示证范畴中的测定标记。

4.传闻和引述标记tɕi31来源于表“说、讲”义的动词。但在窝尼话中tɕi31已不能作为谓语出现,只作为示证标记出现。它与亲属语言“说”义动词或表传闻、引述的标记具有语音对应关系。

四、传闻、引述标记tɕi31与亲属语言的语音对应关系

龚煌城用内部构拟原理,根据古藏文后置辅音-j-的分布,推测古藏语舌面塞擦音tɕ、tɕh、dʑ、□、ɕ、ʑ 是由舌尖音t、th、d、n、s、z后接-j-演变而来的。[5](p378-397)《藏缅语语音和词汇》一书中也提到塞擦音除来源于复辅音的演变外,还有些塞音“受韵母的影响而向塞擦音方向变化”。并明确指出:“在多数藏缅语中其声母读t,但在部分藏语支和羌语支语言中读塞擦音”。在例词之后小结:“(1) 向塞擦音转化的塞音基本上都是舌尖中部位的;(2)它们的韵母大都是高元音或较高舌位的元音,开元音的较少”。[6](20-21)

窝尼话tɕi31与哈尼语其他方言中表传闻、引述词语的语音对应关系支持了以上论证。如下表所示:

表1中的几个例词,韵母均为前高元音,声母有由舌尖中音向舌面塞擦音演变的趋向。其演变过程可能为:在某一历史共时断面上,哈尼语“说”读作di33,随着族群的迁移,语音的分化和演变,有的方言中浊音清化,如西摩落语te33;有的脱落,如哈尼语(绿春) e55;有的增加了音节,如洛碧话di33a33;有的发生颚化,如韵母阿卡语d jé。卡别话和窝尼话应该是在声母颚化之后演变而来。在卡别话中声母还是浊音,在窝尼话中已经变成了清音。

表1:哈尼语方言中的传闻/引述标记

除与哈尼语不同方言有语音对应外,tɕi31与一些藏缅语方言也存在语音对应。请看下表:

表2中的词语辅音均为d/t,其中景颇语taɂ31、撒都语dε313、彝语 (凉山) di44、苦聪话ti31都是示证标记,载瓦、浪速、勒期、波拉语引自《藏缅语族语言词汇》,均有“说”义,是否能作为示证标记不详。这些词语中,大部分韵母为前高元音,与哈尼语方言辅音为d/t的“说”义词语能够对应。

表3中的词语,傈僳语、纳西语、梁河阿昌语均为示证标记,其他词语有“说”义,是否是示证标记不详。这些词语的辅音与tɕi31在听感上比较接近,但是否与tɕi31存在同源关系,还须进一步调查。

表2:藏缅语中辅音为d/t的词语

表3:藏缅语中辅音为塞擦音的词语

辅音除受到前后语流环境以及语音空间分布位置的制约而发生变化外,其间具有的相似性在语音演化的分析中具有很重要的作用,因为相似性跟起源和发展相关。[18](p387)由于语音之间的相似性,在听音知觉上比较容易发生混淆,使得语音发生互变。辅音d/t和b/p的语音上比较接近。John L aver对英语的辅音作了听辨实验,并将语音相似性转换成语音距离来表示。两个语音之间数值越小,也就表示距离越小,语音的相似性就越大。[18](p387-388)从John L aver的英语辅音音位之间的知觉距离数据来看,b和d之间的知觉距离是30,p和t之间的知觉距离是25,说明d、t、b、p之间的相似度较大,容易发生混淆。

听辨上发生的混淆导致辅音发生变化可见于彝语不同方言中。如同为示证标记,凉山彝语中为di34,撒都语中为dε313,山苏彝语中为bε33。例如:

妈妈叫我们去吃饭(那样说)。(山苏彝语)

从以上三个彝语方言的示证标记来看,b、d之间发生着对转关系。据此,哈尼语中的“说”义动词或示证标记也与下表语言有对应关系:

此外,T hurgood在对阿卡语示证标记的研究中,认为其传闻、引述标记d jé来源于“说”义动词,与P hunoi语中的cè,Bisu语中的k yì/tsì,M pi语中的tçe1有同源关系。

五、结语

窝尼话的示证范畴有表示亲见(感知)、推断、测定、传闻和引述等5个参项。其中亲见(感知) 不使用标记,表推断的标记是tɔ31,羊毛冲窝尼话中还使用汉语借词ɕŋɑ55,但tɔ31已逐渐被kɯ33ŋɯ55kɔ31和pi55lɔ31lɔ55代替。表示测定的标记,羊毛冲窝尼话中的kɯ33k hui55ŋɑ53和亚尼窝尼话中的lε33k u33/13ŋɑ53均从短语词汇化而来。表传闻和引述的标记tɕi31从表“说”义的动词语法化而来,与哈尼语一些方言、藏缅语中一些亲属语言具有语音对应关系。

表4:彝缅语中辅音为b/p的词语

从上文的分析来看,羊毛冲、亚尼窝尼话的示证范畴有以下几个特点:(1)传闻、引述标记源自“说”义动词,与世界多数语言中同类标记的演变类型一致。(2)在语言接触过程中,借入其他族群的词语作为示证标记,如羊毛冲窝尼话中的ŋɑ55。(3) 在发展过程中,一些词语逐渐不再使用,被从示证策略发展而来的新词逐渐取代。(4)示证范畴不受人称、时、体的影响。

参考文献:

[1]Ai k hen va l d,A. Y. E vid ent ia l i t y [M]. O xf o rd U n iv e r s i t y Pr ess,2004:63-64.

[2]D el a nce y,S.E vid ent ia l i t y a n d V ol i t i on a l i t y i n Tib et a n[C].i n E vid ent ia l i t y:T he Li ngu i st i c C o di ng o f E p i stemolog y, E di te d by C h af e & N i chols, Ab le x P u b l i sh i ng C o r po ra t i on,1986:214-222.

[3]Ai k hen va l d,A.Y.E vid ent ia l i t y i n t y polog i c a l pe r spect iv e[C].i n S tu di es i n E vid ent ia l i t y,E di te d by Ai k hen va l d&Dix on,J ohn B en j a m i ns P u b l i sh i ng C omp a n y,2003:2.

[4]LaP oll a,R.J.,E vid ent ia l i t y i n Q ia ng[C],i n S tu di es i n E vid ent ia l i t y,E di te d by Ai k hen va l d&Dix on,J ohn B en j a m i ns P u b l i sh i ng C omp a n y,2003:63-78.

[5]龚煌城.古藏文的y及其相关问题[C].载《汉藏语研究论文集》,中央研究院语言学研究所筹备处,《语言暨语言学》专刊丙种之二(下),2002:379-400.

[6]藏缅语语音和词汇编写组.藏缅语语音和词汇[M].北京:中国社会科学出版社,1991.

[7]戴庆厦等.西摩洛语研究[M].北京:民族出版社,2009:29.

[8]李永燧,王尔松编著,哈尼语简志[M].载中国少数民族简志丛书(修订本.卷贰),北京:民族出版社,2009:457.

[9]T hu r goo d,G.T he N a tu r e a n d O ri g i ns o f the A k h a E vid ent ia ls Sy stem[C],i n E vid ent ia l i t y:T he Li ngu i st i c C o di ng o f E p i stemolog y,E di te d by C h af e&N i chols,Ab le x P u b l i sh i ng C o r po ra t i on,1986:214-222.

[10]戴庆厦.景颇语参考语法[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[11]Li u & Li. O n E vid ent ia l i t y i n N uosu Y i,La ngu a ge a n d Li ngu i st i cs 2016,17(1)113-132.

[12]常俊之.元江苦聪话参考语法[D].中央民族大学博士论文,2009.

[13]黄布凡等.藏缅语族语言词汇[M].北京:中央民族学院出版社,1992.

[14]徐琳等编著.白语简志[M],载中国少数民族简志丛书(修订本.卷贰),北京:民族出版社,2009:220.

[15]徐琳,木玉璋,盖兴之编著.傈僳语简志[M].载中国少数民族简志丛书(修订本.卷贰),北京:民族出版社,2009:579.

[16]和即仁,姜竹仪编著.纳西语简志[M].载中国少数民族简志丛书(修订本.卷贰),北京:民族出版社,2009:723.

[17]时建.梁河阿昌语参考语法[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[18]江荻.汉藏语言演化的历史音标模型——历史语言学的理论和方法探索[M].北京:民族出版社,2002.