卡塔琳娜西尔维丁:以艺术的方式关注人类

卡塔琳娜·西尔维丁 LucvLu

国人对德国艺术家卡塔琳娜·西尔维丁(Katharina Sieverding)尚觉陌生,但在欧洲,她的作品风格鲜明,也已获得较高的艺术成就。2017年9月在北京民生美术馆“德国8”展上,她的作品与贝歇夫妇及其弟子安德列亚斯·古尔斯基和托马斯·鲁夫等人的作品共同展出,人们才借此以管窥豹,对其作品略有了解。

1944年西尔维丁在捷克斯洛伐克的布拉格(现属捷克共和国)出生,曾在中国、美国和加拿大的多所大学学习艺术长达16年,是德国较早取得成功和国际声望的女性艺术家。后来,她曾在德国及国际多所院校担任教授,其中包括在杭州美院(今中国美术学院)担任客座教授。

中学毕业后,原本该成为医护工作者的西尔维丁,却沉迷于戏剧艺术。她早期从事电影及录像拍摄,1967年开始专注于摄影创作,曾先后师从德国当代艺术史上的著名人物,如特里奥·奥托(Teo Otto 1904~1968,德国布景师)和约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys1921~1986德国画家、雕塑家、艺术理论家)等大师,作品受莫霍利·纳吉(Moholy Nagy,1895~1946,20世纪杰出艺术家)影响颇深。她较少受流行艺术影响,个性突出。她常常将自身作为拍摄模特;她的一次成像作品较少,多为具有深厚暗房功底才能制作的高难度、创意性复杂的作品;她还创作借助医学影像技术来创作蒙太奇作品。

西尔维丁在1967年便开始制作巨幅照片,在德国开创了先河。她也是第一位将巨画幅照片应用到展览及其他多种媒体表现形式的德国艺术家。这种颇具震撼力的巨幅照片,多数以广告尺寸甚至是盖满整个广告墙的形式出现,超越了传统摄影表现范畴。她的这种尝试比贝歇的学生们和杰夫·沃尔(Jeff Wall)早很多(托马斯·鲁夫从1981年开始创作“放大的护照像”,1986年办展,尺寸为210×165厘米——作者注)。

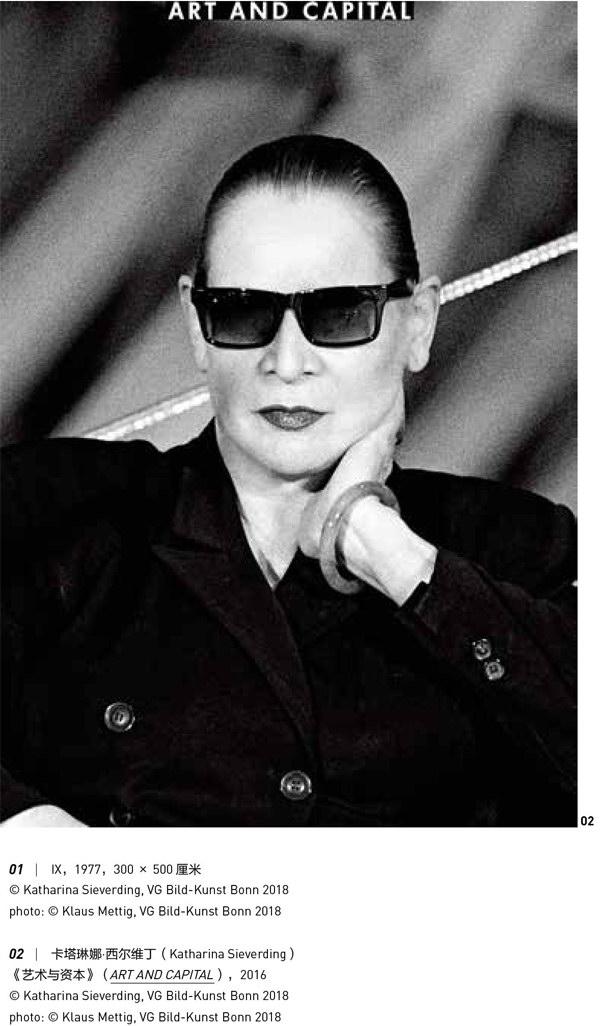

西尔维丁是德国艺术家公认的开创者,对摄影作为媒体的表达可能进行了扩展。早期创作中,1969年创作的《生与死》是她本人最喜爱的作品。那一年,她在一个人像自拍亭拍摄了许多自拍照,然后将它们重新组合,制作了16幅比人还高的巨幅照片,并将之命名为《斯塔芬博格·组像》(Stauffenberg-Block)(图03)。使用“斯塔芬博格”这个名称指一名德国军官(Claus Schenk yon Stauffenberg),他在1944曾刺杀希特勒。虽然借用了德国军官的名字,但组像出现的却是艺术家自己的脸庞,她想借此来表达反纳粹的态度,并说明自己也曾在那个时代生活过。此外,西尔维丁巨幅照片作品还有很多,其中1977年至1980年创作的《巨幅照片Ⅰ-ⅩⅦ》和后来的《大陆核心Ⅰ》(图04)也是其代表作,后者的尺寸高达400×750厘米(图02)。

而《大陆核心》系列,体现了艺术家对人类环境安全和地球持续性发展问题的关注,这也是西尔维丁一直以来创作的主线之一。《大陆核心Ⅰ-ⅩⅤ》共计15幅作品,主题是关于核能和放射性物质安全应用的问题,其中之一使用了1945年广岛原子弹爆炸的目击者图片资料,并将它们与玛丽·居里和亨利·贝可勒尔第一次发现放射现象的图片,以及英国第一个核工厂的照片档案糅合在一起,借此警示人类。这样的创作让我想起了俄罗斯摄影师弗拉基米尔·米古廷(Vladimir Miguti),他冒险用红外摄影技术拍摄了切尔诺贝利核电站的废弃地区。而专家推測,核电站事故后,大概还需要2万年,人类和动物才能在那个地区再次居住。

1976~1978年,西尔维丁曾来到中国,与爱人克劳斯·梅蒂西(Klaus Mettig)合作拍摄了彩色纪实影片《中国1978年9月至10月》(时长2小时20分39秒,拍摄地为北京、延安、西安和洛阳,16毫米胶片)。她另一段和中国的缘分是2002~2003年在杭州美院任教。

从1967年记录德国大学生运动开始到2017年Global Desire Ⅰ(以金正恩媒体照片为素材创作,反战并警示核战争威胁)作品为止,我们能发现西尔维丁的创作范围非常广泛,其中既有讨论自我、女性及女性自身认同的主题,也有关于生与死等思索生命意义的作品,还涉及性别、难民、战争、环境污染、资源匮乏、核能应用、地球保护等关乎社会问题,以及战争威胁下的人类生存问题等。

您在1970年代来到中国是出于什么样的机缘?2017年,您因为“德国8”展览也来到北京,能否请您讲讲在中国的经历?

卡塔琳娜-西尔维丁:1976至1977年我和克劳斯·梅蒂西(Klaus Mettig)在纽约学习。我们先后在位于多伦多、旧金山、加利福尼亚等地多所大学停留,在此期间共同为“Visiting Artists Lecture Tour”项目创作了很多作品,其中最重要的作品是幻灯秀《中国一美国》(1976年,纽约,时长1个小时)。

《中国一美国》项目是借助多媒介实现的,用影像、音频等来对比两个反差较大、不同意识形态的国家。这部作品曾同时在4部大型放映机上一个画面一个画面的播放,播放时配以贝托德·布莱希特(Bertold Brecht)在1947年于美国被听证时,面对众议院“非美活动调查委员会”的原始录音(麦卡锡主义实行时,当时曾在美国的布莱希特曾遭迫害,后被驱逐出境——作者注)。收集这些视听资料也是为后来在中国的创作项目做准备,即1978年9月和10月拍摄的纪录片《中国1978年9月-10月》。那是一部用16毫米胶片拍摄的纪录片,我们获得了拍摄许可,经北京去延安、西安、洛阳等地旅行拍摄,最后返回北京。(图05、06)

纪录片的内容有中华人民共和国建国29周年系列文化活动,有对教育系统下不同机构的专访,有当时非常有名的延安大学生影像,以及洛阳的工厂和在西安的医学设施、医院和革命事迹展览影像,等等(图05、06)。我们的拍摄是客观的,关注了现实问题,体现了时代特点。从欧洲的视角来看,这部影片的主题是集体主义原则下如何看待个人,反映了同呼吸、共患难的一种集体主义经历,中国人民在共同面对国家发展的挑战,并在当时国际冷战背景下参与全球化进程的努力。

《中国1978年9月-10月》曾在2002年上海双年展及上海艺术博物馆播放。

1972到1988年,您在美国、中国及前苏联学习过,这些国外的学习经历如何影响到您的生活和创作?

卡塔琳娜·西尔维丁:每一个大学中的教学任务、工作坊和每次学习、授课经历,都是教学相长的。

1967年您将摄影作为艺术表达的重点创作手段,这一转变是如何发生的?

卡塔琳娜-西尔维丁:这一转变和当时的学校和社会事件,即德国大学生运动息息相关。从1967年开始,我师从约瑟夫·博伊斯,在他班里学习艺术课程并且决定从事摄影。我最先在杜塞尔多夫的国家艺术学院校内为大学生抗议者拍摄,并且在校外为抗议活动做摄影记录。在1967~1969年期间,以学生运动及学院短期被关闭为主题而拍摄的《自发运动,1967-1969》(Eigenbewegung,1967-1969)等作品也展出过。

从1967年起,博伊斯的班级及学生们日益成为国际大学生运动的一个中心,一个反权威及议会的反对党(APO)中心。博伊斯1967年还在杜塞尔多夫学院建立了德国大学生党,并将此党称为他“最伟大的艺术作品”(德国大学生党号称是世界最大政党,但是其大多数成员是动物——作者注)。这个党是以反对任何党派为初衷建立的,并定义为“反党派”,以变革性为原则想要参与到当时的“政治游戏”中去。他的纲领(所谓“目标即是方法”)有如下要点:“绝对消除武器”“跨越东西方障碍”“实现一个中立、统一的欧洲”“在文化、法律和经济领域自治成员的自我管理”“建立一个自由、保有高增长率的经济体系”“男女平等”“消除工资差距”“消除土地、水和空气污染”,等等。而且,大学生党拒绝传统框架下“左-中-右”的方向性党派划分,他们认为这样划分太过时并且有害。在这样的纲领下,他们与掌握权力的当局和党派机构进行斗争。很自然的,他们首先在杜塞尔多夫国家艺术学院开展工作,反对教授们权限过于集中、专断。他们主要针对学院的录取和考试条件,提出以学院自主管理为基础的新的高校管理法规。在新法規中包含更自由、平等的师生关系、建立并实施针对所有大学入学申请者更公平、透明的累计积分的录取方式,以代替教授一言专断。他们初期想实现高校全体大会上的参与及话语权,提出学生在找到辅导老师之后,不必马上注册入学。

博伊斯自己为此类规则开了“方便之门”。他按新规则录取班里的每一个学生,并且还录取了那些被其他教授拒绝而落榜的学生。因此几年之内,在学院里发生了激烈争斗,导致1969年5月的高校领导部门和文化部长关闭学院10天,并且警告将开除博伊斯。1972年10月,博伊斯班里所有的400多名学生第二次占领学院秘书处,起因是部里要将那些博伊斯录取并已注册的学生强迫退学,结果是教授被无限期解职。

上述过程是历史的一部分,同时也是我当时摄影作品的拍摄内容。

您从1967年就开始制作广告牌大小的巨幅照片并展览,比贝歇学生和杰夫·沃尔(Jeff Wall)要早很多,为什么要这么做?

卡塔琳娜·西尔维丁:摄影对我来说是关于空间的和雕塑的一个概念。所以,我尝试创作巨幅照片并展示出来,也讨论了观者的反应。

我在1963年到1967年学习戏剧,创作戏剧作品的经历也让我开始思考制作巨幅照片。对我来说,图片空间好似舞台上的空间,把照片放大到真人大小是可行的。图片空间是一个On-Stage Format,它和实际观察者的Life-Size Fomat是并列而行的,也就是说观察者可以在图片空间内活动,真人大小的照片可以让观察者有真实在场的感觉。这样的效果使巨幅照片达到形式上和内容上的和谐并相得益彰。在我的作品中,语言经常是画面元素,这样巨幅照片又类似电影银幕,图片就像电影字幕一样发生作用。另外,除了超大全景(Super-Totale)作品之外,我的《特写》(Close-Up)系列中,一系列巨幅肖像照片被并置在一起,能够让肖像之间的关联性更集中地显现。

您的有些作品是以宇宙中的天体作为创作对象的,这出于什么考虑?

卡塔琳娜-西尔维丁:1969年我第一次使用《看深夜的太阳》作为作品题目,它是以NASA的数据为基础进行创作的。后来,我还一再使用这个名称,如2010~2015年创作的《看深夜的太阳》(蓝色)(SDO/NASA),作品有电影(2011年至2013年,片长121分钟)和图片两种形式。创作这些作品,我是希望表现更全面、系统的对世界的认知,在这样的认知体系下,如人类和自然、我和你、生和死等问题,显得狭隘了。(图09、10)

您的一部作品将您本人和伴侣的肖像照糅合在一起,即把女性和男性特征融合在一张照片中,为什么这么做?

卡塔琳娜·西尔维丁:《变性人》(Transgender)这部作品是从此前我的另一部胶片摄影作品《变形》(Transformer,1973~1974)衍生而来,借用了当时的一些创作想法。1973年,我完成了《马达相机》(Motorkamera)系列,用正片拍摄了一系列男性和女性的脸庞。随后,这些男女脸庞图像成为了《变形》的素材,我将它们相互交叠在一起组成了新作品,并在Lutzern von Jean-Christoph Ammann艺术博物馆首次展出,引发了讨论。

您是公认的在艺术领域脱颖而出的少数女艺术家之一,而且非常成功,和男性艺术家相比,这个过程也许更艰难或更与众不同。

卡塔琳娜·西尔维丁:我在创作中坚持一种我所谓的“女性策略”,大家可以在作品THE ARTIS TS PRESENT和摄影作品《特写》(Close-Up)系列中感受到。我在个展和群展中,都十分注意自我表达。与男性占主导地位的传统绘画和雕塑艺术不一样,摄影、录像和电影等使用现代媒介的艺术,为女性提供了更多可能性,由此艺术史可能被重新改写。

您也关注限制性开发地球资源及相应的环境问题,并有多个系列作品涉及到人类生存的相关议题,比如《大陆核心》系列,您关注了安全使用核能的话题(如2011年日本福岛核事故),但是并没有用直接的方式来呈现,画面显得有些晦涩。对此,请您讲述下《大陆核心Ⅵ》(图11)的创作过程吧。

卡塔琳娜·西尔维丁:在《大陆核心Ⅵ》中,我使用了糅合、重复、叠加画面等创作方式,每一个形象的识别和理解被有意识地加大了难度,但又不会完全陷入抽象意义中。就像在涂改又被重新写上字的古代文献,本身的层次和内容就难以辨认,再加上所用的古代艺术字体,就更被有意识地加大了识别难度。

这样的创作借鉴了医学影像X光片的原理。在放射性物质刚被发现和应用的那段时间里,解读医学影像和用其确诊曾是一个很大的问题。X光图像中,人体内部结构只在一个极为特殊的空间内被显示出来,难以分辨。诊断时,我们要用X光观察的某个结构或物体看起来像隐藏在骨骼内部,而实际上它的位置可能在肌肉前面或在骨骼后面而并非内部。(医学成像开始是黑白的且不够清晰,而且是一个平面,并非立体的,所有器官位置和层次很难被确认——作者注)。

借助医学影像的呈现方式,我有意识地使用不同层次造成的空间不确定性来对作品进行演绎。通过这些特别的平面结构,我可以突破不同画面层次和内容上的限制,将他们之间的相互关联展现出来,以向世界表达我的观点。通常,某些学术理论及实践和时间的延展看起来似乎并无相互关联,但对我来说,不同范围或层次之间的相互关联却十分明显,所以我在创作中是用了过度曝光、多次曝光、影像叠加和画面蒙太奇等手段加以表现。

影响您创作的艺术家或其他人都有哪些?

卡塔琳娜·西爾维丁:首先是我的老师们,如古斯塔夫·格伦德根斯(Gustav Grundgens,1899~1963,演员、导演)、弗里茨·科特纳(Fritz Kortner,1892~1970,奥地利演员、电影及戏剧导演)、特里奥·奥托、约瑟夫·博伊斯。另外也有一些艺术家影响了我的创作,如埃维斯·科莱(Yves Klein,1928~1962,法国画家、雕塑家及表演艺术家)、莫霍利·纳吉、米歇尔·海茨(Michael Heizer,1944年生,具有国际声望的美国艺术家)、布鲁斯·瑙曼(Bruce Naumann,1941年生,美国艺术家)、斯坦雷·布朗(Stanley Brown,1914~2001,加拿大演员)等。

另外,我出生在布拉格,那座城市赋予我独特的画面感觉,并是我的创作源泉之一。而和艺术家克劳斯·梅蒂西的共同生活也为我提供了创作空间,我们常常互相交流、沟通和讨论。

您在中国和很多国家作为教授被邀请参与教学,中国的大学、学生特点,以及在中国的工作及教学方式和西方有何区别?针对艺术教育领域能否为我们的高校艺术教育提些建议?

卡塔琳娜·西尔维丁:我想用德国柏林艺术大学(UdK Berlin)和中国杭州美院的教学经历具体加以说明。1992年至2010年间,我在柏林艺术大学的视觉文化研究(Visual Culture Studies)专业任教授,组成团队,共同教学。2002年至2003年曾在杭州美院任客座教授,并在上海双年展、上海艺术博物馆任专家。

我先简要说明一下合作教学的方法(das Theam-Teaching),团队负责对此专业所有学生的作业作品和布景练习进行评价,教学团队包括我和两位女性文艺理论专家,一位策展人和两位实操专家(彩色和黑白胶片洗印及数码摄影实验室高级技师)。

教学团队会共同讨论直到深夜,每份学生作品都会被冷静客观地评估,这一点和交流方式本身也是“西尔维丁教学法”非常重要的组成部分。在社会宏观层面上来看,这样的教学着眼于强调文化的、社会的和前沿艺术作品共同作用和相互影响。在微观层面上,教学着眼于个体如何在班上参与集体互动并融入集体,因为作为艺术家,要尝试学会消除极端个人主义的做法。集体工作也与最大限度的付出和努力相关,学生必须要参加班里的聚会讨论,这样他们的视线和注意力同时会被吸引到各个方向。但这还不是最重要的原因,大学生的潜能是丰富并具有多面性的,只要作品被展示出来,媒体和其他参展人就会敏锐地意识到集体协作和谐与否。

对于艺术教学,我建议不要只有单方面讲授,不要向所有学生留共同的作业,而是尝试导入个性化的课程设计并注重发展学生的实际创作能力。

如果能够重回过去并可以重新选择职业,您还会选择为艺术而生吗?

卡塔琳娜·西尔维丁:绝对是。艺术家是一个享有特权的职业,可以给人提供最大限度的自由,对所反对的观点和态度进行分析和阐述,可以提出问题并目进行批评。