浅谈我国历史街区保护再生实践的“迭代”及其“指征”

郭吉超,田 林

(北京建筑大学建筑与城市规划学院,北京 100044)

虽然我国在2008年国务院颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》中,才对历史文化街区给出了官方定义,但我国有关历史街区保护及再生的实践从20世纪80年代就已经开始。步入新世纪以后,我国的历史街区保护再生实践如雨后春笋般不断涌现。基于此,本文借用工业发展中的更新迭代概念,将我国现有的历史街区保护再生实践大概分成了3个“迭代”,即“历史街区保护1.0”“历史街区保护2.0”和“历史街区保护3.0”。

同时,笔者又借用医学上的“指征”概念,对每一“迭代”相对应的“指征”进行了表述。“指征”一词引申自医学上的“手术指征”(是指当某种疾病符合诊疗常规所规定的标准,采用非手术治疗方式无法治愈,而采用手术方式将有助于疾病的治疗时,应采用的手术方式。)而本文中关于历史街区保护的“迭代指征”是指判断某一历史街区保护再生实践是否达到某一“迭代”的标准,从而以此为依据判断其未来发展的方向和需要采取策略。

本文中“历史街区”[1]将采用相对广义的概念,即城市中具备一定历史文化传统风貌特点的集中片区、街区及地段,而非局限于我国官方定义的“历史文化街区”概念。另外,本文中所讨论的“历史街区”是城市中的历史街区,且多为大、中型城市。因为这类历史街区在城市建设中,所面临的处境和挑战都较为相似。但是如成都大慈寺片区的更新,因其改造后原有的街巷格局、肌理基本不复存在,所以本文不将此类更新改造纳入历史街区保护再生的讨论范畴。

1 历史街区保护1.0

所谓“历史街区保护1.0”,是以单个文物建筑或建筑群为依托,围绕其周边相对应的街区,通过拆除现有建筑、建造仿古建筑的方式,复建某一特定历史时期的传统建筑风貌,而后在街区中无序地填充业态功能。

其“迭代指征”主要有以下几方面:①在片区内必须要有重要的建筑遗产,一般均为文物建筑,而且往往是知名的风景名胜、纪念建筑等旅游景点。②行为主体往往是政府部门或国资企业。③更新建筑多为新建的仿古建筑,极少有一般性的历史建筑保留。④街区整治后的风貌往往并不理想。主要表现为:设计和施工均不够精细,街区环境和建筑细部处理不到位,传统和现代的元素拼贴混乱。⑤在地居民被搬迁异地,更新前后几乎无任何相关参与。⑥消费群体主要为外地旅游人群。⑦街区业态以旅游景点周边的商业配套为主,如住宿、餐饮、娱乐、零售等,且一般呈现低端、混杂的现象。⑧在后续的运营管理上较为落后,比较粗放,表现为管理原则不明晰,方法较为落后,执行力不足等。

类似的实践案例有北京前门大街、南京夫子庙街区、成都锦里街区等。下面以北京前门大街为例具体说明。

北京前门大街改造前虽然街巷格局基本完好保留,但传统的街区风貌已破坏殆尽。在前门大街的改造思路上,基本是围绕前门(正阳门)城楼这一全国重点文物保护单位进行,通过“拆旧建新”的方式,将前门大街两侧的建筑统一恢复到了民国时期[2](图1)。

图1 前门大街西侧北端的风貌变化(来源:北京市东城区档案馆)

前门大街的更新改造主要呈现出以下几方面“迭代指征”:①采用拆除现有建筑,建造仿古建筑的“拆旧建新”方式。②改造后的街区建筑整体风貌不理想。一方面因建筑的结构及构造多采用混凝土或是钢结构,导致细部简化过多,建筑细节粗糙甚至缺失,造成仿古建筑“模仿不到位”的尴尬;另一方面在建筑色彩控制上,没有形成有效的协调控制。虽然民国时期因为外来文化的影响,前门大街的建筑形式和色彩呈现出多样性特点,但改造后的沿街建筑部分构件用色过于鲜艳,致使仿古建筑缺乏“历史感”,复古不到位。③改造后的街区业态混杂。全聚德、优衣库、冷饮摊、麦当劳等各种高中低档的餐饮、零售、服装等业态混杂在一起。④改造历程中几乎没有公众参与,行为主体以政府为主。⑤消费群体主要是外地旅游人群。虽然在前门大街改造之前,对改造后的街区定位是服务于当地居民为主,恢复往日前门大街的老北京市井生活,但由于毗邻天安门广场,导致外地游客大量涌入,成为街区的主要消费群体。同时,由于街区过度的商业化以及业态的低端化、杂乱化趋势,导致在地居民极少来此消费或休闲。

2 历史街区保护2.0

所谓“历史街区保护2.0”是以城市历史街区原有的街巷格局和建筑风貌为基础,围绕片区内现有的建筑遗产,按照建筑等级进行分类,对其实施相应程度的修缮提升、更新改造等再生措施,完成街区内建筑遗产的物质功能转换,从而实现历史街区的再生和复兴。

“历史街区保护2.0”其“迭代指征”主要有以下几方面:①片区内是否有知名的风景名胜、纪念建筑等旅游景点已非决定性因素,大量的一般性历史建筑成为街区再生的主要载体;②行为主体基本以企业为主,政府转变为辅助把控的角色;③通过“存表去里”完成“旧瓶装新酒”,对大量历史建筑的改造利用成为街区主要的建筑空间塑造方式;④在尊重原有建筑风貌特征的基础上,融入现代元素,使新旧建筑和谐共生,对于建筑细部的处理,多以历史建筑为描绘背景,较谨慎的使用各种元素,并对实施环节严格把控;⑤在地居民依然被搬迁异地,在街区改造中“被动式”过程性参与,依然被边缘化;⑥消费群体不仅包括在地居民,也包括大量的旅游人群;⑦街区业态呈现多元化的同时,也开始向高端、精致方向迈进;⑧注重街区共享空间的更新利用,通过拆除部分现状保留较差的“老房子”以及“与风貌不协调的建筑”,在原有的街巷肌理的基础上,开辟为公共绿地等,优化原有的街巷空间。

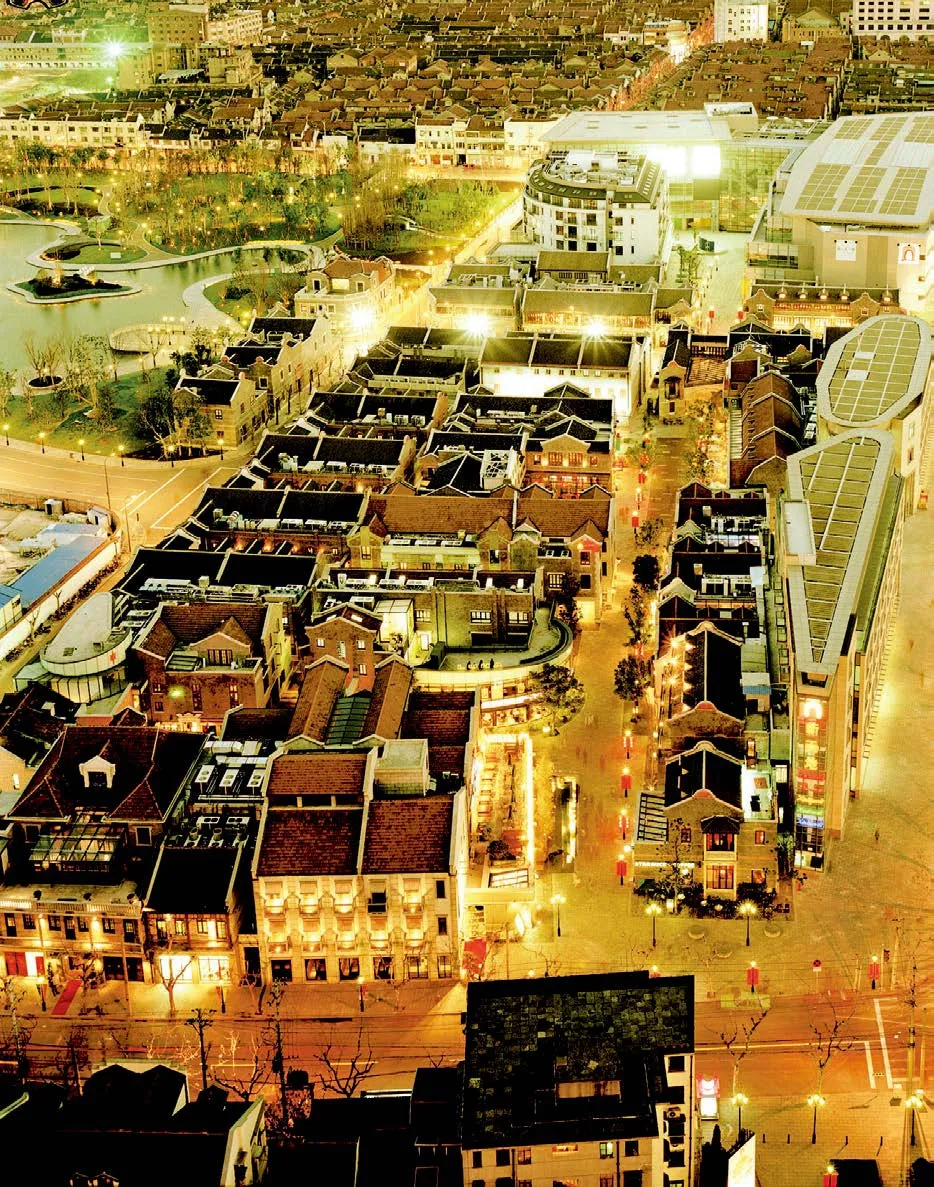

类似的案例有上海新天地(图2)、成都宽窄巷子街区,昆明文明街历史街区等。下面以上海新天地为例具体加以说明。

图2 上海新天地鸟瞰(来源:新浪微博)

上海新天地更新改造之前,原始的上海旧式里弄的街巷肌理基本完好保留,有传统的石库门建筑大量的分布其中。虽然多数历史建筑都存在或多或少的改造和加建,但院落的格局和建筑风貌特征都保留较为完好。

20世纪末香港瑞安集团承接了对这一区域的更新改造。改造后的上海新天地在商业上可谓取得了巨大成功,不仅成为在地居民娱乐、休闲、购物的重要场所,同时也成为具有上海历史文化风貌、中西融合的都市旅游景点。

上海新天地的再生实践主要呈现出以下几方面“迭代指征”:①再生方式:通过“存表去里”的更新,完成“旧瓶装新酒”。即通过对历史建筑的空间改造,完成其物质功能的转换[3],由原来的居住功能转变为餐饮、酒店等现代商业功能。②更新后的风貌:北里的旧式里弄街巷格局基本被完好保留,传统的石库门建筑也重获新生;南里则用现代的商业、办公建筑替代了原来的里弄街巷和传统建筑。③更新后的上海新天地成为一个集餐饮、零售、酒店、演艺等业态于一体的综合性场所(图3),且整体处于中高档水平。④在整个更新改造过程中,虽然行为主体为瑞安集团,但同样基本没有公众参与其中的相关环节。⑤在消费人群方面,既包括在地居民也包括游客,但两种人群的目的不同,在地居民更偏向于休闲、娱乐及购物,而旅游人群则主要是观光和购物。

图3 上海新天地街景(来源:新浪微博)

3 历史街区保护3.0

所谓“历史街区保护3.0”是在城市历史街区现有的街巷格局和建筑风貌基础上,由在地居民自发组织的对部分历史建筑更新改造引起的,其更新方式呈现出“多样性”的,更新过程呈现出“适应性”和“动态性”[4]的历史街区的再生和复兴。

“历史街区保护3.0”其“迭代指征”主要有以下几方面:①街区的主体建筑多为具有一定时代特征的民居、工业等各种类型建筑,对于街区的保护不仅包括建筑遗产及环境要素,街区自身的人文特色也成为重要的保护内容。②在地居民成为更新的行为主体,他们组织成立社团,维护自己的正当权益。政府只在必要时进行辅助引导,疏解发展中的冲突和矛盾。③街区的更新具备更为灵活的“适应性”和“动态性”,历史建筑的更新要具备“多样性”。④街区的风貌更新方面同样呈现出“动态性”。⑤消费群体同样存在动态变化,但基本以在地居民和旅游人群为主。⑥街区业态与消费群体的变化相适应,但街区复兴后,往往会出现过度商业化的现象。⑦对于街区的管理也基本以在地居民自发组织的社团为主,政府往往只对其进行相关的指导或界定。

因为我国社会背景的特殊性,在城市更新活动中,行政干预的力度一直较为强势,目前国内类似的案例较少。下面以上海田子坊为例对“历史街区保护3.0”具体加以说明。

上海田子坊更新之前片区内不仅有石库门式的里弄民居,也有花园洋房和弄堂工厂,是一个衰败的传统民居、洋房、弄堂工厂混杂的旧城工业区[5]。

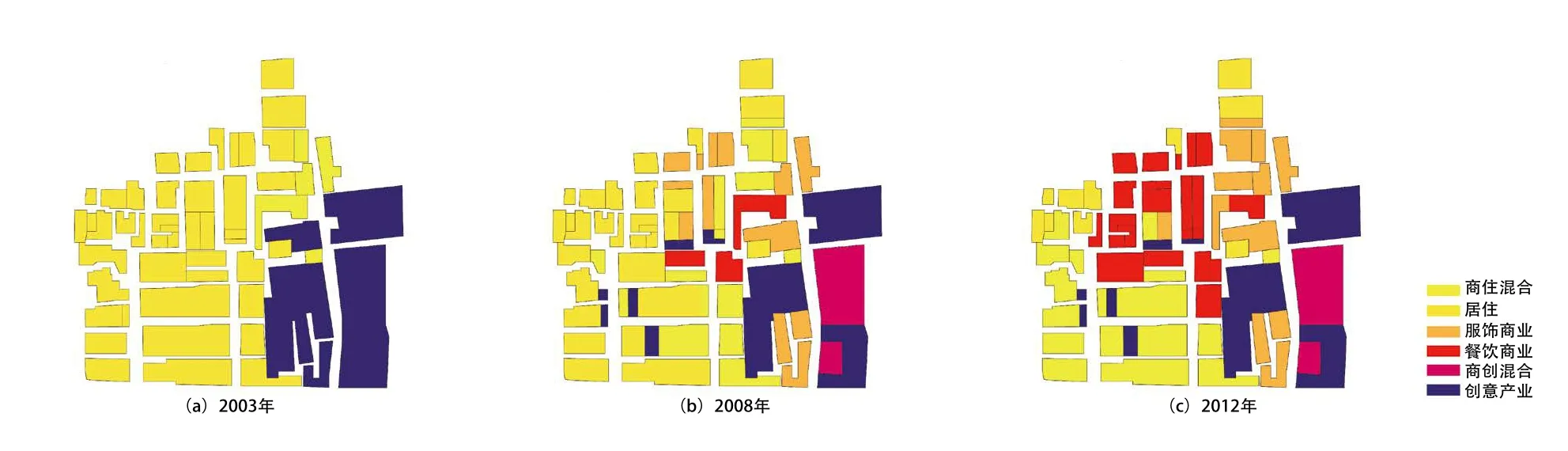

根据田子坊不同时期的土地利用情况(图4),田子坊的更新再生过程可分为以下3个阶段。

图4 田子坊各时期土地利用图(来源:作者自绘)

第一阶段,大量艺术家的进入和局部改造活动导致的街区初兴阶段。街区日益浓厚的人文、艺术氛围,逐渐吸引大量艺术爱好者和游客光顾,使衰败的老街坊获得了新生。

第二阶段,街区商业氛围愈浓人文气息减弱的转变阶段。随着街区知名度的提升和人流量的加大,吸引大量商户入住街区。不断暴涨的游客数量和过度的商业化(图5),与在地居民及艺术家的日常生活的矛盾逐渐显现。

第三阶段,政府介入推动街区协调发展的规范化阶段。不断激化的各方矛盾,促使当地政府在2008年成立了田子坊管理委员会,开始严格控制各种业态的比例和规模,通过不断完善配套公共设施等措施,正确疏导各方的利益冲突和矛盾。

图5 上海田子坊老弄堂(来源:汇图网)

上海田子坊的再生实践主要呈现出以下几方面“迭代指征”:①再生方式是典型的“自下而上”型[6],对于建筑遗产的物质空间再生方式也呈现出多样化和动态化。②街巷格局始终保留完好,传统的石库门建筑、老上海洋房及弄堂工厂都通过改造重获新生。③街区的更新具有极强的“动态性”和“持续性”而非一蹴而就,随着社会的发展变化不断调整和适应。④在更新过程中,既有艺术家自发性改造,又有在地居民参与和外来商户加入,也有政府的介入指导。⑤在消费人群方面,同样呈现出不断的发展变化。初期以在地居民、艺术家为主的在地型日常消费,而后逐渐加入艺术爱好者和少量游客的外来消费,后期则演变为游客的观光消费为主,在地居民消费为辅的状态。

4 结束语

因为我国社会发展的复杂性、多元性、不确定性以及地域差异,使得以上归纳的3种历史街区保护再生迭代无法全面涵盖,还会有许多实践介于这三者之间。同时,它们也会继续在广泛的时间和空间维度上长期共存。

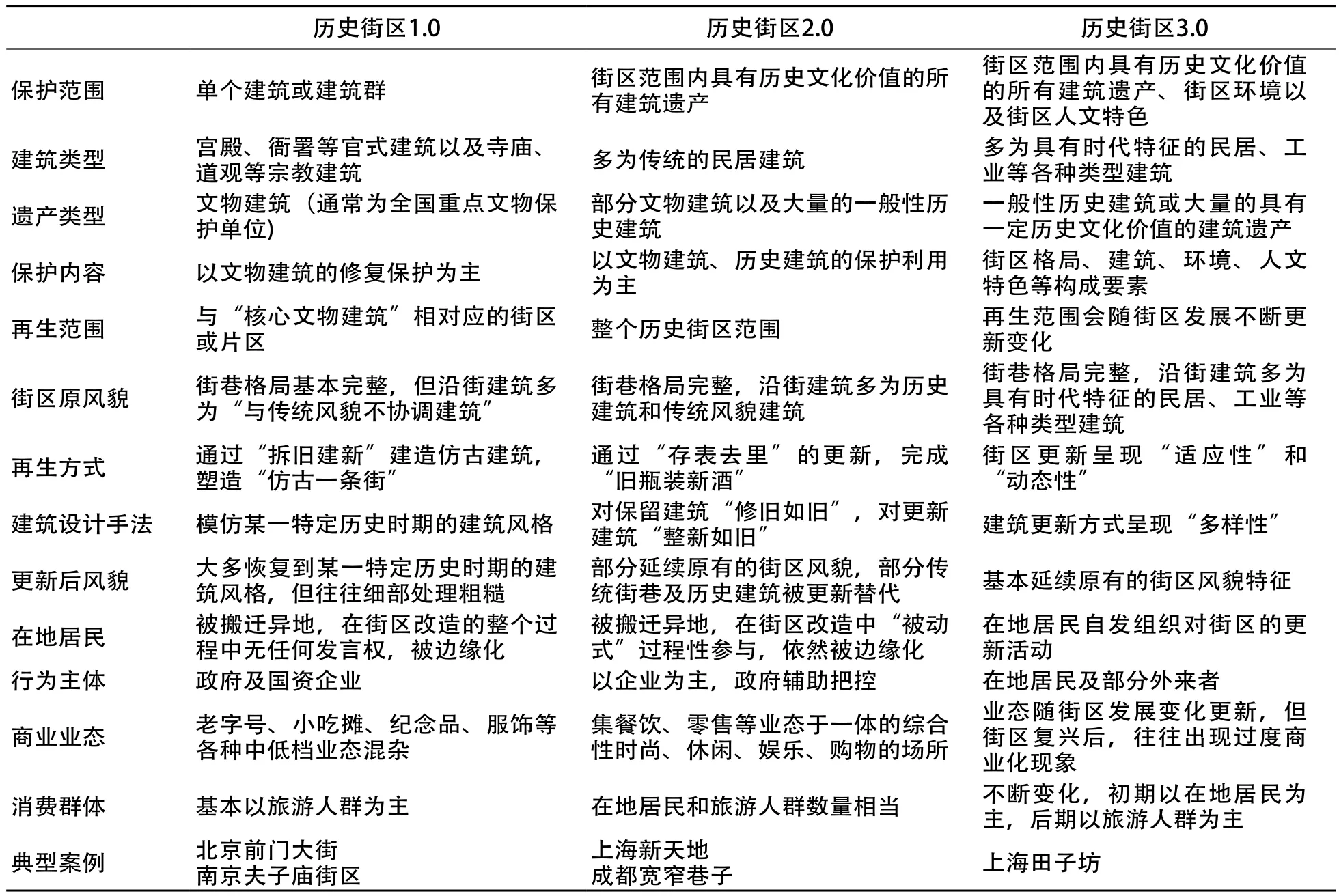

随着我国城市化程度的不断提高以及人口不断由农村流向城市,许多中小城市的规模也会逐渐扩大。现阶段主要集中于大、中型城市的历史街区再生问题,未来也会在这些中、小城市中再现。因此,虽然本文对现阶段历史街区保护再生实践迭代的划分尚不能做到全面覆盖,但希望通过这一“硬切”式的“迭代指征表”(表1)为我国城市中所剩无几的宝贵的历史街区遗产的再生实践,提供一个可以 “解读当前,判断未来” 的参照,为我国的历史街区保护与再生贡献绵薄之力。

表1 我国历史街区保护再生实践的迭代及其指征表

[1]阮仪三,顾晓伟.对于我国历史街区保护实践模式的剖析[J].同济大学报学报(社会科学版),2004(5):1-6.

[2]李甜,张逸晨.浅议前门大街的改造[J].经营管理者,2009(21):228.

[3]宣炜.历史建筑保护和再利用的“新天地”[J].江南大学学报(人文社会科学版),2007(3):118-119.

[4]郑利军,田林.历史街区动态保护浅析[J].华中建筑,2005(S1):60-62.

[5]朱敦煌,黄晨虹.“边缘”到“主体”:城市更新背景下原住民角色变化的思考:以上海新天地和田子坊为例[J].建筑与文化,2015(8):172-173.

[6]彭健航,胡晓鸣.基于产权视角对自下而上城市更新模式的反思:以上海田子坊为例[J].建筑与文化,2014(2):117-119.

——以上海田子坊为例