哈尔滨 铁轨之外的选择

松花江铁路桥于1901年落成,是松花江上最早的铁路大桥。如今作为不可移动文物完整保留,成为旅游观光桥。原有的交通任务则由相邻的松花江特大桥担负。

大剧院是如今哈尔滨新的地标建筑,不少新人在此拍摄婚纱照,剧院前红绸飘飘。

在一座写字楼顶层的工作室,肚皮舞培训班的老师正在认真教授学员动作要领。

根据哈尔滨老照片手绘,1899年开始修建的哈尔滨老火车站。

火车站是哈尔滨的图腾。我去探望时南站房还在施工,站前广场上建筑物被严严实实包裹起来,像一个天大的秘密。但对于老哈尔滨人来说,南站房并非秘密,这不是新生,而是复活。事情说来有趣:1904年俄国人建了一座新艺术风格的哈尔滨火车站;1959年拆毁后,仿北京火车站建新站;

“复原”百年前老火车站的新哈尔滨站北站房于2017年投入使用,迎接往来旅客,尚未正式竣工的南站房与其形制一致。与老站房同时“重生”的还有一旁侧立的教堂。火车站的拆除重建,似乎也表现出城市的一些犹豫。

2015年再拆,但这回是让百年前的火车站转世投胎——据说是把俄国人的设计放大并改进。

“老火车站是哈尔滨老建筑里最漂亮的,可惜消失了。这是根据老照片手绘的。”黎纲峰递给我一张手绘明信片。画面上,哈尔滨火车站有弧形的门墙和扁圆的蘑菇窗,墙墩、铁艺和女儿墙,呈现出柔婉的曲线,像优美的旋律。黎纲峰是雕塑家,近年来为300多座房屋画过像。我问他对新火车站的看法,他说,北站房已经完工,很多老哈尔滨人觉得走形了;他认为过于简化,失去了韵味。

围栏往火车站的东边继续延伸,遮挡了另一个工地——霁虹桥。这座桥建于1926年,是国家文物保护单位,成为近年来哈尔滨争议最大的改造项目。文化界、建筑界人士大多主张原址原貌保存,著名的文保志愿者曾一智女士生前曾大声疾呼,反对拆建。2017年2月19日,她因癌症溘然长逝,她的新浪博客上,还挂着同年1月31日写下的博文:《新年的太阳升起来了,我和霁虹桥将在天国的花园永远相聚》。

霁虹桥是一座整体浇筑的钢筋水泥跨线桥,连接道里和南岗两大区,两头各有一对方尖碑桥头堡,栏杆上装饰着中东铁路的“飞轮”路徽,桥柱下有狮头浮雕,非常漂亮。然而毕竟90多岁,老态龙钟的霁虹桥成了哈尔滨交通的最大瓶颈:桥上公路太窄,经常发生拥堵;桥下的5条铁路线已经满负荷,无法扩容。

把霁虹桥改造提到议事日程的事件是哈齐高铁。这条连接黑龙江省三座最大城市——哈尔滨、大庆、齐齐哈尔——的高铁项目,被认为是振兴经济的重大契机。2015年3月,从齐齐哈尔铺来的铁轨跨过松花江,停在霁虹橋700米外,急切地等待进站。

要高铁进城还是要霁虹桥?哈尔滨人面临两难选择。大多数中国城市把高铁站设在了郊区,带动城郊的发展。但我说了,火车站是哈尔滨的图腾,一定要留在市中心,那么只剩下改建霁虹桥一途。在无数次论证会之后,官方提出方案:扩大霁虹桥的桥洞,并且在道里一侧再建一座霁虹桥,尽最大可能保护文物。然而整体浇筑的霁虹桥,扩大桥洞就必须切割桥体,再重新装配,无论如何做不到“原址原貌”。黎纲峰说,他每周去一次霁虹桥工地拍摄施工进度,作为资料。艺术家能做的事,就这么微小。写这篇文章的时候,我看到霁虹桥通车的消息,很多市民赶去观看。4个桥头堡仍在,墨绿色的栏杆仍在,甚至栏杆上中东铁路金黄色的路徽“飞轮”仍在。哈齐高铁可以进站了。

霁虹桥的争议,让我看到了哈尔滨的人文情怀,也看到了这座城市拥抱高铁的决心。一百多年前,中东铁路让哈尔滨从渔村变成了大城市;他们有理由希望,这条更新换代的高铁,会再次改写哈尔滨的命运。

1898年6月9日,一艘轮船停靠在松花江南岸,中东铁路副总工程师率领工程人员,将筑路物资运到如今香坊区,中东铁路工程局正式开始运作。这天被俄国人称为“哈尔滨诞生日”。

中东铁路是西伯利亚大铁路(莫斯科—海参崴)穿越中国的部分。莽莽苍苍的东北原野被一个巨大的“T”字形铁轨贯穿,变成钢筋铁骨。唯一拥有三条铁路的地方,就是哈尔滨。

中东铁路改写了东北的城市地理。哈尔滨火车站是近代东北的心脏。铁轨在东北亚寒冷的土地上延伸,像是哈尔滨的血管、触手和四肢,无远弗届。其上奔驰的列车:东边通往遥远的莫斯科和欧洲;西边连接西北太平洋的符拉迪沃斯托克(海参崴)海港;南面的纵贯东北腹地,通往黄海的大连港。北面的西伯利亚冻土地带,夏季可以依赖松花江航运顺流出海。

火车站也是哈尔滨的心脏。从一开始,铁路线把哈尔滨分割成三个区——道里、道外和南岗,它们拥有不同的面貌、历史和传统;站台又把它们聚拢,变成一个坚不可摧的铁三角。一百多年后,哈尔滨市区面积扩大了近百倍,但城市核心区依然是火车站支撑的这个铁三角——道里、道外和南岗。

需要注意的是,早期哈尔滨指的是中东铁路附屬地。俄国人借由《中俄密约》中“凡该公司之地段,一概不纳地租,由该公司一手经理”之句,强行攫取了“中东铁路附属地”的行政权。所以“铁路附属地”类似租界,中国只剩下名义主权,由俄国人控制的中东铁路管理局实际管理,是一种特殊的殖民地。

前些年,哈尔滨曾想搞建城纪念,但俄国人所谓的“哈尔滨诞生日”让中国学者反感。何况,哈尔滨即无设治文件,又没建筑城郭,何谓“建城日”?“这没道理啊。”哈尔滨历史文化研究会会长李述笑先生说,“6月9日是俄国人乘船到哈尔滨的日子,但不是哈尔滨建城日。哈尔滨没有城墙,分散的村屯聚落形成几个铁路村,又逐渐形成城市。1899年,俄国人开始松花江村的规划。1903年,中铁路通车,形成了埠头、南岗、老哈尔滨几个铁路村。日俄战争期间,哈尔滨是俄军大后方,铁路村得到长足发展,逐渐相连。还有人主张,1905年10月31日滨江关道设治作为建城日。但滨江关道只是稽征关税兼办交涉,并无城市管理职能。我个人认为,哈尔滨没有所谓建城日,大约在1907年、1908年间,哈尔滨才逐渐地形成为城市,初具城市的规模,至1920年代臻于完善。”

俄国人在南岗大兴土木,日本人则怀着独占中国东北的野心,准备阻止沙俄势力坐大。中东铁路通车不到一年,日军突袭旅顺,日俄战争爆发。1905年,日俄重划势力范围,双方暂时都满足于一个次优选择:俄国人拥有“哈尔滨—海参崴”,日本人拥有“长春—大连”。

沙俄在中国东北建立“黄色俄罗斯”的梦想,只剩下一个战略支点——哈尔滨。清政府果断出手,再补上一刀:宣布哈尔滨、长春等16座东北城市开埠。这是“以夷制夷”老套路,希望引进更多西方国家的势力制衡日俄,哈尔滨遂变成一座国际化城市。

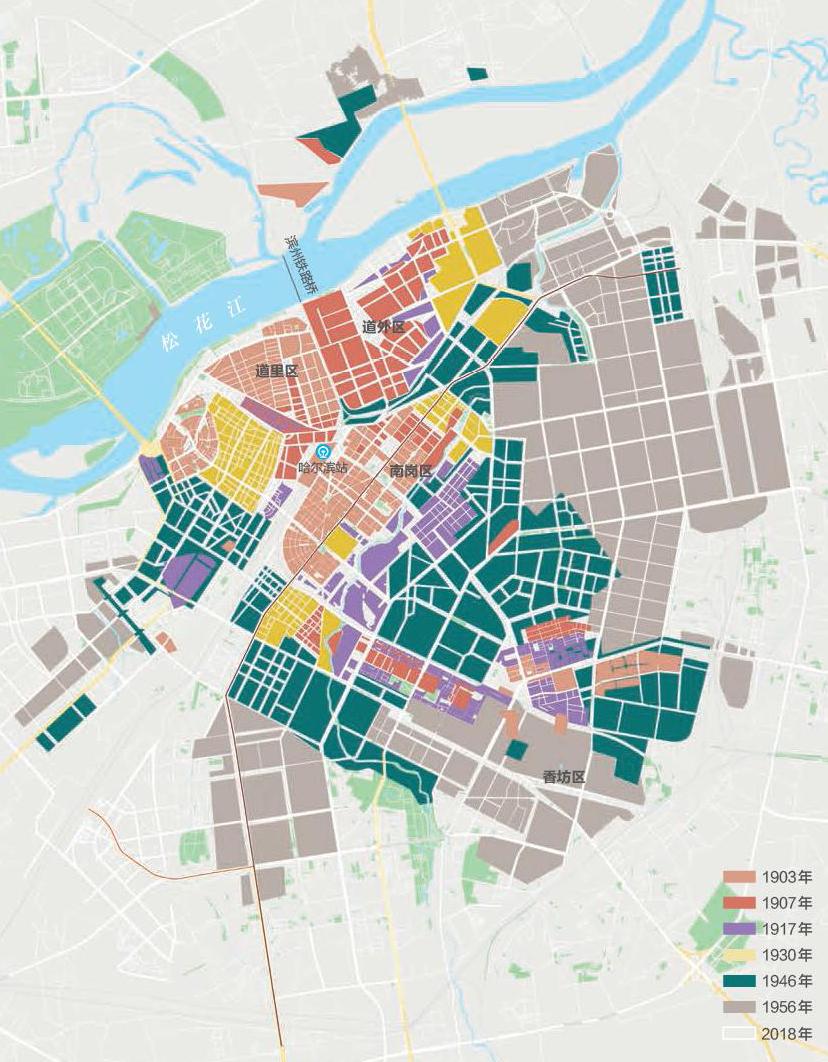

哈尔滨城区历史演变图

东清铁路(中东铁路)1897年修建,1903年全面通车。这一阶段哈尔滨按照铁路模式进行规划,主要城区集中在铁路沿线和松花江畔。1907年,随着中东铁路开通,大量人口涌入哈尔滨,中国工人在道外形成一定规模,是城市规划的起步期。1917年,俄罗斯十月革命,大量俄罗斯贵族逃亡来到哈尔滨,城市规模进一步扩大。1932年之前,哈尔滨实际由俄罗斯人掌控,他们对哈尔滨的总体规划是由南岗区的巴洛克花园之城和马家沟对岸的中心发散式城市模型组成的理想之城。1945年以后,中国共产党掌控了铁路的路属权。“一五”时期,哈尔滨成为国家重要工业基地,由消费城市转变为新兴工业城市,城市规划有一定变化。

圣尼古拉教堂位居南岗最高处,1900年底落成。中东铁路整套行政机构,管理局、银行、医院、酒店、学校、运动场、俱乐部和生活区,都聚集在教堂周边。1966年,教堂被红卫兵拆毁。

如今教堂广场已经改名红博广场,环岛上的教堂遗址,建了座头顶不锈钢球的玻璃房子。幸运的是,周边路口还有不少老建筑坚守。西面是黑龙江省博物馆(建于1906年,新艺术风格);西南是苏联红军烈士纪念碑(建于1945年,苏式风格);南面是国际饭店(建于1937年,现代风格);东南路边有座绿色尖顶的肯德基小屋(建于1920年,新艺术风格);东面是哈尔滨市少年宫(建于1921年,文艺复兴风格)。唯有北面盖起了高大的新楼:西北路口的双子大厦盛气凌人;东北路口的松雷商厦体量巨大,让脚边那座塔楼尖尖的原意大利领事馆(建于1917年,文艺复兴风格)渺小得有如玩具。

哈尔滨被誉为“万国建筑博物馆”,官方公布的保护建筑就高达400多座,许多早期重要建筑至今仍在使用。汇集了俄罗斯、折衷主义、新艺术、现代主义等风格流派的建筑。在道外,还有一大片“中华巴洛克”建筑,是中国工匠大胆的仿欧作品,华洋合璧。然而在我看来,哈尔滨的底色是新艺术建筑。

“新艺术”是1880年开始流行于欧美的装饰艺术运动,通常认为于1910年戛然而止。然而艺术史家没有注意到,俄国设计师在中东铁路管理局的支持下,塑造了一座新艺术风格的东亚新城。从1898年的香坊气象站开始,南岗区的中东铁路建筑群都是清一色的新艺术风格,道里区的中央大街上,屹立着马迭尔宾馆、道里秋林商场、精品商厦、哈尔滨摄影社等新艺术建筑精品。有人估计,哈尔滨市公布的保护建筑中,有三分之一属于新艺术风格。

太阳岛上的俄式别墅。

当年生活在哈尔滨的俄罗斯人喜欢来太阳岛度假,岛上留存着各种精致的别墅洋房,设计精妙,细节考究。这一习惯也传递给了哈尔滨人,即便并非节假日,岛上依然有前来野游的人搭建的帐篷。哈尔滨著名的文化遗产保护志愿者曾一智,为建筑保护奔走疾呼,在文物保护群体中有极高的声望。2017年因癌症去世。

“中华巴洛克”是哈尔滨民族资本家仿照巴洛克风格,结合中国传统特色对建筑外立面进行装饰,内部则部分采了中式四合院“居住和仓储空间”的建筑方式。如今,哈尔滨道外的中华巴洛克式建筑大多岌岌可危。

摄影师赵钢的爷爷是“满铁”火车司机,父親在哈尔滨铁路局工作,他无限深情地怀念小时候住过的河沟街“黄房子”。他说那是俄罗斯风格的坡顶平房,黄色砖墙,有一个大院子。七八年前,政府启动了改造项目,准备恢复4个街区的历史文化风貌。但现在改造项目已经停顿,在老城核心区留下了一座荒凉的“森林公园”。我们寻到一处缝隙钻进围墙,里面榆树成林,野草高过人头。一栋平房前,65岁的王大妈和丈夫正在疏通渗井,他们似乎是唯一的住户。我们还遇到了回来探望老屋的鲁大妈,她家的房屋有三个房间,配置了厨房、浴室、壁炉、火墙和地窖,紧凑实用。她说这房屋建筑面积102平方米,使用面积只有70多平方米,“我这外墙有70公分厚,住着舒服、暖和”。

哈尔滨是世界上最冷的大城市之一。俄国建筑师移植母国经验,多使用黄色调,把哈尔滨建成了一座温暖人心的城市,“黄房子”就是一本寒地建筑教科书。赵钢解释说,门外再设一道门,用来防寒;窗户小,一定要双层,有一个小气窗透气;“每年天气一冷,我们就要全家动员,整理房屋过冬。窗户夹层里要塞厚厚的锯末,让它吸水;门缝、窗缝上都要贴上纸条,防风。俗话说针鼻子大的窟窿斗大的风,漏风可不得了”,赵钢说。改造项目内的68栋“黄房子”,原为中东铁路高级职员住宅,连保护建筑都谈不上,但是精美的新艺术风格装饰,让它们即使残败,风韵犹存。

因为欧洲的城市早已定型,新艺术建筑成果不多,集中在巴黎、南希等少数城市。没有哪座城市像哈尔滨这样,诞生于新艺术光辉之中,成系列地建造了如此多的新艺术建筑。在东亚,哈尔滨将新艺术运动的寿命延长了十多年,收官之作米尼阿久尔咖啡馆1927年落成。

根据资料,1912年,哈尔滨俄侨共有4.3万人,而全市总人口才6.9万;1922年,哈尔滨俄侨高达15.5万,中国人只有12.7万。最早定居哈尔滨的俄国人,主要是铁路员工、商人和兵士;1917年十月革命后,俄罗斯上流社会纷纷出逃,哈尔滨成了许多流亡者的首选——失去了祖国,至少没有失去俄罗斯生活方式。这批俄侨文化水平很高,身为难民,被迫与中国人平等相处。日后哈尔滨的俄侨形象,主要由落难白俄建构,因此这座城市弥漫着一股亲俄气氛。

哈尔滨的微型俄罗斯社会,像是沙皇预先备好的一艘诺亚方舟。俄侨诗人米哈伊儿·什梅谢尔写:“因为哈尔滨的俄罗斯面貌/让我们与痛苦的流亡和解。”然而百年后回顾,1920年前后的哈尔滨,尽管被很多人追认为城史上的黄金时代,但那时代的精神生活已经失落。

俄侨文学是典型的例证。《中国俄罗斯侨民文学丛书》的主编李延龄先生认为,中国俄侨文学是俄罗斯白银时代文学的延续,主要发生于哈尔滨,成员总数在百人左右,有包括涅斯梅洛夫、伊万诺夫、佩列列申、海茵德洛娃、列兹尼科娃等一大批优秀的作家和诗人。然而流亡欧洲的俄侨文学享誉世界,流亡中国的俄侨文学却被认为默默无闻。

毫无疑问,语言是妨碍文学交流的重大障碍。在哈尔滨,俄侨作家继续使用母语写作,中文太难了,他们无意学习,反正也不与中国人打交道。俄侨列兹尼科娃后来回忆时说:“中国文化与我们在哈尔滨的几乎所有人擦肩而过。”比较起来,诗人佩列列申是一个特例。他于1920年随母亲来到哈尔滨,1952年前往巴西。他曾专门学习中文,将《团扇歌》《离骚》和《道德经》翻译为俄文。

同样,中国人也与俄侨文学擦肩而过。差不多同一时期,中国文坛出现了“东北作家群”,主要人物很多来自哈尔滨,但他们对哈尔滨的俄侨文学闻所未闻。在绘画方面,著名画家高莽曾经师从列宾的学生学画;音乐方面影响更大,哈尔滨享有“音乐之都”的美誉,在很大程度上受惠于俄罗斯音乐文化。但相较于曾经大规模入驻的俄罗斯人,文化遗留依然过分微少。我觉得,俄侨文化像是降落在哈尔滨的外星文明,绚烂已极,但是没有继承人。他们来了又走了,只留下寄身过的一城空房。

行驶中的松花江过江轮渡。

尽管如今有不止一种方式可以抵达,轮渡依然是很多人选择去往太阳岛的首选交通工具。哈尔滨正在修建通往岛上的地铁,希望可以更大程度缓解松花江两岸交通的压力。1932年,哈尔滨遭遇严重的洪水。洪水给城市造成惨重损失,出行需要划船。

俄侨文化,是一笔他人的遗产,这让今天的哈尔滨人尴尬。长河是哈尔滨工业大学即将毕业的博士,钟情于地方文史,2009年创办了“大话哈尔滨”网站,邀集同道竭力发掘城市故事。他坦率地说:“从哈尔滨开埠之初到1931,是哈尔滨文化高度繁荣的时期,可惜这时的哈尔滨并不是中国人的。我感到很矛盾,城市的辉煌当然让我高兴,但是我知道,这些辉煌是俄国人带来的。”

黑龙江大学李朋教授的太爷爷李鸿谟,曾任东清铁路交涉局总办,兼任滨江道尹,清末民初代表中方与中东铁路管理局打交道。他通达地说:“东清铁路(中东铁路)是清廷联俄制日外交政策下中俄合作的产物。铁路及其辐射出来经济文化能量成为中国东北近代化的动力,哈尔滨作为东清铁路的枢纽,成为中国东北乃至全中国首屈一指的现代城市。相对国内其他大城市的近代化进程,哈尔滨早期的近代化进程起点很高,几乎可以比肩上海。”

然而,我们也要看到另一面。日本学者越沢明在《哈尔滨的城市规划》中写道:“南岗区是禁止中国人居住的地区,甚至连通行也不允许……。许多中国人居住在埠头区至东部铁路附属地以外河畔沼泽地一带,在那里自然形成了中国人街区。……又称道外区。”

中东铁路管理局统治的哈尔滨,是一艘俄罗斯方舟。“南岗是天堂,道里是人间,道外是地狱。”这句民谚,揭示了哈尔滨城市空间的政治含义,一种针对中国人的等级制度。

娜塔莎是二代混血俄侨,1951年出生于哈尔滨,说着带东北腔的普通话。体格壮实,眼窝深陷,保留了较多的母系俄罗斯血统。我们在江畔餐厅午餐,她带来亲手制作的油炸包和地道俄式家常做法的面包,转眼被大家一扫而空。

她外公外婆家住海参崴,1929年带着3岁的妈妈来哈尔滨开杂货铺。她妈妈与中国爸爸结婚,生了5个子女。娜塔莎接爸爸的班去木材厂当工人,2000年木材厂倒闭,她正好退休。

“妈妈能干,教我做地道的俄菜。”娜塔莎怀念说,“姥爷很早去世了。姥姥1965年回海参崴,我再也没见过。妈妈去看过她的墓地。我没去过俄罗斯,明年会和姐姐去海参崴,给姥姥上坟。”娜塔莎的妈妈2005年去世。娜塔莎说,现在哈尔滨没有老俄侨,二代俄侨只剩30多位,注册的东正教徒数量也不多,会做哈尔滨式俄餐的只有她一个。“但是新神甫来了,他在莫斯科留学过。东正教没问题,新的中俄混血儿可多呢”。

江畔餐厅也是古物。这幢1930年建造的松花江铁路附属站舍,1938年经日本设计师大谷周造改建后,变成一座优美的俄罗斯风格小屋,作为餐厅一直经营到现在。去年美食达人宋兴文接手后精心修缮,去年重新开张,成为体验哈尔滨传统俄式大菜的著名场所。

“哈尔滨的餐饮有两个系统,中式和俄式。很多俄式大菜消失了。这些年,我一直在努力恢复。”宋兴文说。他说话慢条斯理,但透着强烈的自信。午餐时,喝的是保加利亚民族饮料布扎,熬制的乌克兰式红菜汤,当冷熏鳇鱼、犹太肉等特色菜被端上桌,他会骄傲地说:“这是我根据史料恢复的。”餐饮并不是宋兴文的最终目的,“我想通过饮食将老建筑活化。哈尔滨的中式名菜锅包肉最地道的店老厨家,就在原中东铁路会办公馆(公司街78号)打造了一家私房菜馆,让更多的人走进这座百年老洋房。”宋兴文认为,哈尔滨这座城市开放、洋气。

洋气、包容,似乎是公认的哈尔滨气质。长河说,他爷爷是从河北闯关东来到哈尔滨的,到他是第三代哈尔滨人。他认为哈尔滨人有东北人的共性,外向、豪爽、好客,但哈尔滨又是一座东北味最少的城市,東北腔很轻,生活方式欧化,爱赶时髦。但这30年变化很大,二人转也开始流行了,“我小时候二人转远没有现在这么火”。

十九世纪的哈尔滨中央大街。如今的中央大街依然保存着大量当年的建筑,是哈尔滨最为人知的旅游点之一。照片中的显眼尖顶是无论今昔都声名在外马迭尔宾馆,常有游客顶着寒风排长队,只为尝尝这里出品的冰棍。

穿着厚重冬装的游客在圣索菲亚教堂前喂鸽子。由于受西方文化影响,哈尔滨人不乏基督教徒,教堂的广泛存在也为当地人的信仰提供了支持。圣索菲亚教堂始建于1907年,这座拜占庭风格的教堂是哈尔滨的标志性建筑。现在作为“哈尔滨市建筑艺术博物馆”供游客参观。

傲古雅咖啡馆最早开在犹太总会堂的前厅,前两年搬到附近的红专街。店主朱莹轻声慢语地说:“哈尔滨是一座移民城市,包容性很强,流畅地游走于中西生活方式之间。我这里是咖啡馆,面包西餐,但门口就是早市,卖油条、豆浆和烧烤。这要归功于东北人不拘小节。哈尔滨人追求时髦,穿着都很华丽。有事没事,哈尔滨人都爱去江滨公园转;周末,几个家庭聚会,就带上面包、红肠、汽水、酸黄瓜,坐船到太阳岛上野餐……”

媒体人朱晓松插嘴道:“哈尔滨有全家去太阳岛野餐的习惯,我一直以为全国都这样,直到大学去外地读书,才知道只有哈尔滨人爱野餐。这应该是跟俄国人学来的。”朱晓松说,哈尔滨以前很洋气,但现在人口结构发生了变化,很多人感叹哈尔滨的女人不会穿衣了,也不会走路,“就像一位打着破洋伞散步的没落贵族,不合时宜”。

那么俄罗斯人是如何看待哈尔滨的?我去黑龙江大学国际学院访问了两位留学生。

1997年出生的尤里·辛尼森又瘦又高,来自于莫斯科管理大学国际贸易专业,在哈尔滨第二年。他用相当流利的中文说,自己以前并不知道哈尔滨,是因为两所大学有交换生协议而来的;中国南方的城市在莫斯科更有名,他还想去海南岛游泳。他不知道一百多年前,几万俄国人来到这里,创建了哈尔滨这座城市。

阿廖娜1999年出生于海参崴。海参崴到哈尔滨只要飞一个多小时,飞莫斯科则要8小时,坐火车一个星期,她和父母都没去过。她觉得哈尔滨的房子与海参崴有点像,她喜欢去大剧院看歌剧,也喜欢京剧。她以后想自己当老板,从事中俄贸易方面的工作。

两位俄罗斯留学生太年轻,无意探索哈尔滨的历史底蕴。他们更想了解中国,而不是来中国了解俄罗斯。

哈尔滨坐落在辽阔的松嫩平原上,如今是超过千万人口的大城市,辖9区7县,并代管尚志、五常2市,面积高达5.31万平方公里,相当于48个香港,1个半台湾岛,或半个浙江省。主城区道里、道外、南岗和香坊4区之外,是一望无际的田野,散落在远郊的平房、松北、呼兰、阿城和双城5个区,其实是一些卫星城。

城市的空间变化并非漫无目的,而是遵循历史的逻辑。

俄国人创建的城市——俄城,是中东铁路总枢纽,所以在火车站南北,倾力打造南岗(行政居住区)和道里(码头商业区),与老哈尔滨香坊之间隔着马家沟和大片空地。在道外,独立形成了中国人聚集的城镇。

伪满时期开始,为把哈尔滨建成发动全面侵华战争的后勤基地和军事据点,日本人做了一个《哈尔滨都邑计划》,但是没有完全实施。他们比较尊重俄国人留下来的城市基础,在马家沟的东面扩大城市范围——日城。穿城而过的马家沟,被他们当成哈尔滨的“塞纳河”,俄城与日城隔河相望。

建筑学教授言实对《哈尔滨都邑计划》赞不绝口,认为这是哈尔滨历史上第一个较为完善的现代化都市规划。他认为,俄城采用王权帝国式都市模型,城市功能配置及市政设施并不完善,谈不上现代主义城市。他说:“哈尔滨的第一个较为完善的城市规划是日本人做的,有功能分区、上下水道、通讯等市政设施及景观体系。这份规划最有特征性的地方,在于它以宽阔的绿化带为城市边界,同时,马家沟东面的赛马场扩建为飞机场,成为城市的肺部、眼位。这是最佳的国际大都市模型。城市仿佛一个胚胎,有心脏、脉络和骨骼,可以呼吸。”

我很奇怪,日本殖民统治哈尔滨14年,但留下的建筑很少,为什么?“很多都拆了。我自己就拆过不少。”他笑道。由于年代较近,又有家国仇恨,哈尔滨拆毁日本人建造的建筑更无情。但是作为完整的“建筑博物馆”,日本统治时期的现代建筑不可或缺。现存几座现代主义建筑精品如金太阳精品城(1936年,原丸商百货店)、中国联通尚志大街营业厅(1937年,原满洲电信电话株式会社哈尔滨管理局)、黑龙江日报社(1938年,原弘报会馆)都分布在道里,简洁大气,丰富了哈尔滨的建筑文化。

在哈尔滨规划部门工作的郭忠良同意“哈尔滨的都市计划是日本人做的”这一观点。他还告诉我一个小故事,他去一個村子调查,发现当地新建房屋时滴水檐要留两米。他问为什么?当地人说是传下来的老规矩。后来他读到日本学者越沢明的《哈尔滨的城市规划》,才明白这是伪满时期日本人定下的建筑规矩。

在平房区,日本人留下了一些工业风格的现代建筑,臭名昭著的“731”部队遗址。在这里我们遇到了两位留学哈尔滨的朝鲜女孩,她们中文说不清楚,就在手机上拼出了“我国亦受日本支配”几个汉字。历史上,朝鲜民族反抗日本侵略的斗争延续到了中国东北,最著名的事件是1909年10月,朝鲜义士安重根在哈尔滨火车站刺杀日本首相伊藤博文。

抗战最后时刻,苏联红军击败日本关东军。1946年,哈尔滨成为中国共产党控制的第一座大城市。因为地利,“一五”期间(1953-1957),苏联援建我国的156个大型工业项目有13项落在哈尔滨。城市往南扩张,三大动力路和香坊布局了大量工厂。这时的城市规划、建筑风格,都以苏联为榜样,强调功能和实用。哈尔滨转型为一座以机电工业为主导的重工业城市。

从清末民初开始,东北就以地大物博、铁路发达,成为我国工业化程度最高的地区,经济优势一直保持到上世纪70年代末。改革开放后,东南沿海城市迅速崛起,东北城市相对衰落,但依然在继续发展。上世纪80年代初,哈尔滨将马家沟机场搬迁,市区70多万平方米的空地变成了开发区,大力发展高新技术企业,不几年就盖满了房子。新世纪以后城市大发展,一是向东西扩展,沿江建设了哈东新区、哈西新区和群力新区;二是向北跨过大江,开发松北新区,准备打造一个所谓“一江居中、两岸繁荣”的现代化超级大城市。

松花江畔,一位老人陶醉地拉着手风琴 ,吸引路人驻足聆听。松花江几乎可以看作哈尔滨人生活的信仰,周末假日,甚至工作日下班,哈尔滨人都喜欢“去江边”。这座音乐之都的音乐魂,也沿着松花江流淌绵延。

随着“直播”越来越流行,不少哈尔滨人也加入了这一行列。中央大街上,两个年轻人的直播进行得热火朝天,将脚下静默的百年街砖衬托得愈发沉寂。

中央大街的花车巡游,车上的俄罗斯姑娘回眸,展示甜美的笑容。由于地缘及历史原因,在哈尔滨大街小巷,总能看到或新或旧的俄罗斯元素,哈尔滨人对俄罗斯的评价大都也比较正面。

“摊大饼一样建设城市,是一个灾难。”言教授对哈尔滨最近半个世纪的城市空间变化十分担忧,“日本人那个规划为什么好呢?江北是天然湿地,城市有内河,有眼位,外部有边界。好了,飞机场建了房子,眼位被填死。河边建满了房子,内河也没有有效利用。哈尔滨不断开发新区,失去了边界。城市向四周无节制蔓延,还跨过江北,毁了天然湿地。摊大饼的模式会给城市带来一系列问题,必须重视。”

我去松北、哈西和群力新区转了转,大型商场、音乐厅、广场、公园和小区,一派现代大都市景观,大窗户、大阳台、玻璃幕墙,一扫寒地建筑的禁忌,倒有几分上海浦东的模样。没人在乎这座城市的地理特色。

现在哈西和群力新区房价最贵。哈尔滨主城区老了,狭窄破旧,堵车是家常便饭。出租车司机沉得住气,近乎自豪地说:“哈尔滨是全国堵王。”的确奇怪,土地近乎无限供应的城市,高楼比厦门岛密集,堵车比厦门岛严重。

俄国人把尼古拉教堂建在南岗最高处时,没想到冒犯中国人的风水。中国人看来,东西大直街是哈尔滨的龙脉,外国的喇嘛台尼古拉教堂镇在龙脊上,难怪俄国人在哈尔滨作威作福。1921年始,中国政商界募集资金,在大直街东端龙头位置建了一座宏大的极乐寺,补救风水。

建筑从来不仅是建筑,还反映了势力的消长。趁俄国革命和内战之乱,1920年开始,中国政府逐渐收回中东铁路的主权,极乐寺的传说、文庙的落成,为这座“俄罗斯城市”注入了中国元素。1949年后,苏联对中国援建,哈尔滨建立了无数工业风格的苏式建筑。在香坊区,哈尔滨电机厂、汽轮机厂和锅炉厂三座国家大型装备企业在路边一字排开,合称“三大动力”(现合并为哈尔滨电气集团)。它们都是数万人的大工厂,每周的休息日都要错开,以免附近的商场被抢购一空。时代不同了,国企的招牌黯然失色,很多小厂已经倒闭。

李述笑先生说,哈尔滨的交通优势不复存在,周边的俄罗斯远东地区、蒙古、朝鲜,经济都不大好;出海口远在大连等地,运费成本增加;寒冷,企业的取暖成本增加;还有资源枯竭、观念落伍……都影响了哈尔滨的发展。

工业的衰退也反映在苏式建筑的破败上。我们在哈尔滨锅炉厂的生活区转了一圈,这个上世纪50年代建造的红砖楼小区,杂乱无章,楼房内更是管线纵横,老鼠乱窜。一个住户看到我手持照相机,热切地问:“是不是要拆迁了?这房子简直不能住人。”

2000年,高达338米的黑龙江省广播电视塔龙塔落成,号称世界第二、亚洲第一的钢结构高塔。这座新时代的标志性建筑坐落于经济技术开发区(原马家沟飞机场),是哈尔滨改革开放20多年成就的象征。遗憾的是,中国经济发达的城市不久展开了超高层建筑竞赛,这个记录迅速被超过。在某种程度上,龙塔成了哈尔滨在中国城市竞赛中不断沉沦的象征。

哈尔滨需要一座新的标志性建筑,来展示这座城市没有被眼前的困难击垮,依然怀抱梦想。2015年,哈尔滨大剧院如愿落成。

作為寒地城市,哈尔滨有着漫长的冬季,坚冰厚雪为哈尔滨提供了足够的冬季体育运动场所,各类冰雪运动也因此在这座城市盛行。两个孩子在冰上抽陀螺,哈尔滨人称之为抽“冰尜”。

冬泳的人群。由于天气寒冷,泳池边扶手上的水珠没来得及落地便已结了冰。

哈尔滨冰雪大世界全景。冬季是哈尔滨最热闹的季节之一,每年冰雪节期间,慕名而来的游客不计其数,冰雪大世界更是他们的必去之处。然而近年的一些负面新闻,给这座城市的旅游业造成了一定影响。

松花江北岸的一座小岛上,孤零零的哈尔滨大剧院银光闪闪,仿佛天外来客。这是个庞然大物,总占地面积1.8平方公里——相当于一个鼓浪屿;流线型的山丘状外壳、穹顶休息大厅、水曲柳的墙面和洞穴般的剧场——据说模仿了乐器的内腔。它迅速登上世界著名建筑杂志封面,获得各种奖项。

“我喜欢这房子。当时我还在哈尔滨音乐学院读书,就想要是能在这里工作就好了,看演出不要买票。”王婕然说。三年后,她成了哈尔滨大剧院企宣中心的副经理。

哈尔滨人的音乐素养很高,哈尔滨之夏音乐会闻名国内外,是联合国认证的世界六大“音乐之都”之一。有天晚上我去中央大街转,遇到不下10支小乐队,马迭尔宾馆的阳台音乐会让很多人驻足仰头;在江滨公园,两个合唱团相距百余米,有指挥、乐队和骨干队员,歌声此起彼伏。我觉得,哈尔滨完全值得拥有一座世界级的大剧院。只是,把它建在松北区十多公里的荒郊野外,消费成本未免太高。

王婕然介绍,大剧院一年演出300多场。有些大型节目,比如俄罗斯马林斯基剧院版《战争与和平》,600多位演员,国内首演就在哈尔滨大剧院。甚至有不少“拉杆箱观众”,从其他城市打“飞的”过来,看完就走。

无论放在哪里,哈尔滨大剧院都是一件奇幻之物,与城市的文脉格格不入。从空中俯瞰,它更像一个降落于松花江上的外星飞行器,一件来自未来的超现实礼物,桀骜不驯,强迫整座城市适应它的光芒。最有意思的是,哈尔滨人竟坦然接纳,一片赞叹之声。这座充满花边的古典城市,被现代性和工业化洗尽铅华后,试图在后现代的魔幻美学中张望未来。我想,也许是因为害怕落伍,他们建了一座最激进的标志物——那是一艘新的方舟吗?

东北的衰落,可以从一个惊心动魄的数据看出:按1978年的GDP排名,中国前10大城市依次为上海、北京、天津、重庆、长春、哈尔滨、沈阳、广州、大连和武汉,东北城市占了4席。2017年GDP排名,东北4城表现最好的大连第22名,哈尔滨退后到第30名。改革开放40年来,东北在中国经济版图中的分量,越来越轻。

气候寒冷,经济衰退,导致人们纷纷“逃出哈尔滨”。老人在海南岛买房,候鸟一样冬去春来;年轻人则义无反顾地奔向南方。长河自高中到博士的所有班级同学留下来的不及10%。讨论东北经济的文章,有一个基本共识,认为东北的产业结构存在问题,多为资源型重工业,缺少新兴产业,如今资源枯竭,发展大受影响。但是黑龙江省有一项资源在增加:粮食。2010年开始,连续7年,黑龙江省的粮食产量位居全国第一。

哈尔滨是黑龙江省的省会,但是我怀疑,哈尔滨人常常忘记这一点。历史上,哈尔滨最初属于吉林省,后来作为铁路附属地和东省特别市自立门户,1954年才加入黑龙江省。由于长期游离于吉黑两省之外,没有农村,哈尔滨是一个孤独的城市,像是中央直辖市——你别说,1953年,哈尔滨还真的做了一回直辖市。

黑龙江省幅员辽阔,以黑土地闻名天下,是我国农业第一大省,主产玉米、水稻、小麦和大豆。很少人注意到,黑龙江已经率先实现了农业现代化。据媒体2006年报道,在高度机械化的黑龙江垦区,职工人均生产粮食34吨,高于15个发达国家人均生产粮食25吨的水平;大西江农场现代农机装备试验区,66名从业人员经营17.6万亩土地,人均生产粮食高达38万公斤,已超过美国。

更了不起的是,黑龙江省实现农业机械化,很少依赖哈尔滨的工业能力。虽然哈尔滨有全国最发达的装备制造业,但在全国农机工业排名中,黑龙江省仅列第12名。并且,即使是农机强省,也造不出满足黑龙江现代农业需求的高端农业机械。

黑龙江省农业科学院总农艺师闫文义说:“我们是新大陆模式的农业,和美国、澳洲一样,地多人少,使用大机械作业,机械化程度几乎100%,但农业机械是全世界买回来的。国产的联合收割机很便宜,但故障多,效率低。我们宁愿贵点买国外品牌。像凯斯大马力拖拉机,一台就要600多万元,比跑车还贵。但人家东西质量真的好,基本不出故障。”

我感到奇怪:“哈尔滨为什么不发展农业机械制造?是技术问题还是市场太小?”

“哈尔滨装备制造业底子不错,完全可以转型。比如以市场换技术,通过合作、合资引进技术,像汽车、高铁一样。我国每年农业机械市场4300亿元,光黑龙江直接消费就100亿元以上,何况农机还有7年淘汰率。这个产业的市场很大。”闫总记忆力惊人,随口都是数字。

在我看来,黑龙江省的工业与农业基本上是脱节的。近年,黑龙江的食品工业发展很快,但是我查到的数据说,在全国仍然挤不进十强。这不奇怪吗?中国产粮第一大省,结果与农业最相关的两大工业——农机制造和食品加工,连前十名都进不了。工业拖了农业的后腿。

我向闫总请教:黑龙江有中国最发达的现代农业。作为黑龙江的省会,哈尔滨的工业应该首先服务全省,优先发展农业机械、食品工业。如果满足了黑龙江农业的需求,哈尔滨自然就成了全国农业装备制造业的中心。这样一种发展思路是否可行?

“完全可行。前些年,黑龙江省委领导就提出了粮头食尾、农头工尾的发展战略,要求工业为现代农业服务。”他肯定地说。农业工业化,可以提高劳动生产率;而富余的劳动力转向现代农业服务业,从事金融、保险、良种、农资、农技等工作,又解决了就业问题;这样就实现了第一、第二、第三产业融合发展。

在道外民主乡的黑龙江现代农业示范区,8000多亩土地连成一片,新翻的黑土油亮疏松。这些黑土,是自然界在亿万年时间中形成的腐殖质层,非常肥沃,适合耕种。世界上三大黑土带——乌克兰大平原、美国密西西比平原和我国的松辽平原,都形成了发达的农业。我国的黑土面积约100万平方公里,其中黑龙江的松嫩平原和三江平原是精华地带,号称北大仓。

陪同我们参观的黑龙江省现代农业示范区管理中心副主任耿宏伟介绍说,东北的土地每年只种一季,农作物的生长期只有4个多月,休耕7个月,这样也好,对土地是一种保护。从耕地到收割,他们已经实现了全程机械化,正在发展智能农业,例如利用北斗导航系统,无人驾驶农机,不分白天黑夜、风霜雨雪作业。在一个大院里,我看到一大群怪模怪样的机械:旋耕机、联合整地机、镇压器、缺口耙、深松机、施肥起垄机、小麦播种机、土豆播种机、气吸式精密點播机、玉米收割机、联合收割机……

哈尔滨如何进行产业结构调整?众说纷纭。我想,一座城市困惑时,首先应该审视自己的地理基础和历史资源。哈尔滨的产业发展方向,应该利用黑龙江领跑中国农业现代化的优势,把自己打造成高端农业装备业和食品加工业的中心;再依托庞大的国内市场,与美日欧跨国大企业争霸国际市场。现代农业已成为高科技综合体,前程远大。

哈尔滨大剧院歌剧厅,德国新爵士乐队成员正在进行表演前的最后彩排。哈尔滨音乐氛围浓厚,2010年被联合国授予“音乐之都”称号。除大剧院以外,哈尔滨犹太老会堂音乐厅等地也定期举办音乐会,几乎座无虚席。

哈尔滨这座铁轨上的城市,先后成为沙俄远东战略的前线阵地、日本亚洲战争的后勤据点,中华人民共和国成立后,又作为重工业基地服务全国。我觉得它像一座空中之城,志存高远,不接地气。如果它记起自己首先是一座省城,拥有47万平方公里黑土地、中国十分之一最肥沃的耕地,就会看见另一种境界了。

在阳明滩大桥远望哈尔滨市区。隔着湿地,城市看起来有些朦胧。近年来,由于经济发展较慢,哈尔滨人自我审视时或许也如置身雾中,有些迷茫。但环顾四周丰盈的水土,这座城市似乎又充满了希望。

萧春雷,知名作家。曾为本刊撰写《娱乐长沙》《重庆虎变》《喀什之惑》等多篇城市专题文章。赵钢,曾任本刊首位专职摄影师,拍摄《拯救丝绸》《布达拉宫》《国宝山西》《景德镇》等选题。