智能虚拟现实/增强现实教学系统构造研究

李小平 张琳 张少刚 陈建珍 许梦幻

摘要:该论文在VR/AR科研和教学深入研究和实践的基础上,首次提出基于体验学习的VR/AR智能教学控制思想,从系统论的视点研究了VR/AR的教学属性、技术属性和内在作用关系。尝试从工程控制论和人工智能的角度对以学习者体验学习为中心的虚拟现实(Virtual Reality)/增强现实(Augmented Reality)教学模式进行研究,按照科学工程的方法对VR/AR教学中体系架构进行分析和设计,根據VR/AR教学思维维度的扩展构建了教学系统框架,提出了系统物理模型,并通过数据挖掘、教学回馈校正探索性地实现了个性化智能虚拟教学闭环控制系统,为提升智能VR/AR环境下的教学质量提出了一种可行的方法。

关键词:虚拟现实;增强现实;智能控制;教学系统;自适应学习;体验学习

中图分类号:G434

文献标识码:A

一、引言

随着计算机软硬件技术、传感技术、智能控制、心理学以及多媒体等技术的飞速发展,更具沉浸感、交互性和想象性特征的虚拟现实技术受到广泛的关注。技术的发展驱动着教育的发展,技术瓶颈的攻克、设备成本的降低以及沉浸感的提升使得虚拟技术在教育中的应用成为了可能。VR技术和AR技术的成熟以及教育领域以学习者为中心、强调教学体验以及自适应学习的迫切需求推动了两者融合的产物——智能VR/AR教学系统的出现。

VR实现的是一种崭新的人机交互状态,通过操作虚拟世界中的物体得到视、听、触觉等直观真实的感知。AR通过融合虚拟的物象和现实世界,将真实世界和虚拟世界的信息同时展示出来[1],能使学习者利用3D模型来增强对现实情境的视觉感知能力[2]。

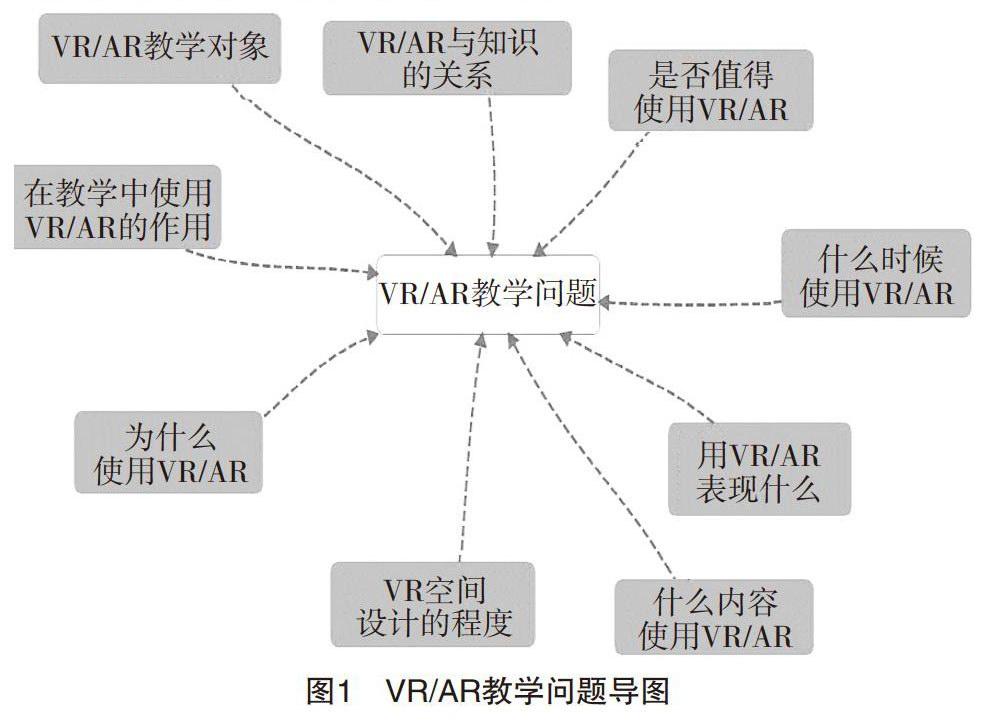

VR/AR教学可行性问题包含了对教学模式的思考,经过对图1所示VR/AR教学问题的分析和研究可以看到,VR/AR教学通过教学环境的虚拟化和教学时空智能化构造,可以使学习者从不同视点进入虚拟世界,并可以通过使用一定的硬件设备与虚拟世界进行互动实现知识的学习[3]。虚拟现实技术能创设出真实的科学学习环境,以便让学习者在其中进行探究性学习[4-6]。它可以为学习者创设更加便利的学习任务和情境,更加具象的表征形式,通过生动的交互体验,让学习者在虚拟环境中观察、探索和实验,完成情境化和个性化学习,从而大大激发学习者学习动机和学习兴趣[7]。

二、VR/AR教学思维体系研究

基于VR/AR在教学中的可行性,通过把教学问题转化为学习者对空间的体验,把逻辑问题进行空间化和虚拟化描述来完成教学、空间和导航的设计,可以实现学习者通过体验完成空间学习的目标。这种教学思维的变化源于VR的体验特性和AR的叠加定位特性,因此也促进了教学空间的视点和思维体系的巨大变化。

所谓的教学思维指的是是潜存于教师心理结构中的比较稳固的思考教学问题的模式[8]。受认知科学与哲学研究具身转向的影响,当今教学思维方式的具身化倾向越来越明显,教学的情境化、生成化、动态化以及教学研究方式的身体化等越来越成为教学研究者和一线教师共同的教学观念或思维方式[9]。而VR/AR教学思维的转变则是思维模式的一次大胆变革,本研究提出了多角度和多维的思维方法,同时构建了相应的思维体系。

(一)内部视点与外部视点

网络课程(微课、视频课程等)是以屏幕为分界线,学习者是站在第三视点去观察和聆听教师的授课,处于不参与、与我相关性较弱的状态。而VR/AR教学思维的视点则区别于传统的教学模式,它将学习者的视点进行了扩展,产生了内部视点和外部视点的概念,由此也产生了相应的思维模式。

内部视点引起的思维:在VR教学中,学习者是主人公,他们站在第一视点上去体验教学,由里及表去参与教学,所有的问题都与其相关,教学过程不仅是以学习者的教学为中心,更是以学习者的感受为中心。

外部视点引起的思维:在AR教学中,学习者则处在第三视点,他们是站在屏幕外由表及里去看待问题,虚拟空间发生的事件可以与己相关,也可以无关。

双向视点构成新的思维模式,通过建立起来的内外视点关系,学习者可以随时在内外视点进行穿梭,达到一种内外统一的状态,从而对问题产生一个直观的认识。视点的出现提高了学习者对问题的关注度。

(二)多维视点

AR视点是四维视点,它允许空间的嵌套。AR是在实空间里看一个虚空间,还可以在虚空间里再看另一个虚空间,于是又出现了一个空间世界即第N+l空间。AR的产生扩展了思维,使得问题的讨论又多了一个维度,多了一条叙事线和悬念,同样无形中在外面也多了一个视点源。由于维度的增加,教学目标和教学预期的实现方法都在改变,使得传统空间下,同一时间只能串行进行的事情改造成为了可以并行进行的事件,实现了双思维的运行方式。

(三)教学思维体系

图2是VR/AR教学思维导图,主要包含了VR/AR教学系统中的关于思维所要研究的问题。系统引入了互联网教学思维,将系统中的每个学习者作为独立的计算体,使他们在学习中能够共享学习空间和学习策略。同时VR/AR教学系统的构造与传统的教学模式完全不同,它利用允许学习者亲身体验和参与教学活动的特点,将互动的现实世界和交互式计算机生成的世界融合,形成一个完整的教学环境[10]。它在系统目标、表层设计和教学元素的设计中重点讨论了使用VR/AR的场景、程度及其作用,需要完成VR/AR问题类型、情节、任务障碍、元素之间的关系、危险环境的模拟、实验内容的设计、意识形态的表述、逻辑问题的描述等等。而在VR/AR在教学设计中,则重点研究的是如何利用VR/AR技术实现教学系统中的交互、反馈、深层次学习、冲突、陷阱、通关、角色、虚拟操作以及情境的模拟[11][12]。

三、VR/AR教学需求对策模式设计

根据教学的需求和学习者的体验能力,作为教学心理设计的重要环节,相应给出了不同的教学需求对策模式(如图3所示),促使学习者积极的参与、沉浸的投入、第一视点的观察、在不同的模式中和模式的融合中让学习者创造思维,完成体验式知识填空、自我完善的教学过程。

金鱼设计模式:以故事为主线的贯穿型教学设计,教学过程不断在AR空间、VR空间、实空间和讲课空间来回穿梭,通过教师的讲解和学习者的直接体验,使得教学内容更加真实地呈现在学习者面前。

空间错位设计模式:通过提供与原空间不同的空间或截然相反的空间实现反差比对教学,学习者在错位空间中探寻答案,产生对比性和关联性联想,达到了错位达意的目的。

学科连贯性设计模式:知识的形态是按照自然空间和社会空间的自然表象呈现的,因此教学设计也要利用空间的相关性和过渡性弱化学科概念,实现多学科融合。

空间连贯性设计模式:教学空间的转换设计必须是无痕迹的,要过渡自然,使学习者无法感觉到空间的切换。从而在未来世界和现实空间中随意进行切换学习。

假想性设计模式:教学空间的设计允许它的不合理性和假想性存在。尤其是对于一些未知空间的设计,由于它们充满了不确定性,需要设计者大胆地进行想象和推理。在这样的空间中学习者可以在对比中进行探索,更加增加了他们对知识的认知。

复合型设计模式:VR/AR本身的设计要求把复杂问题简单化,带着具体目标和任务,不断将其分解产生连续的单体问题,最后将单体问题复合为复杂问题的解决过程。

对抗性设计模式:VR/AR空间是一个事物、学习者、虚拟人/物等之间充满矛盾和冲突的空间,通过矛盾的展示和双方的博弈、争论,实现了对抗性设计模式。

逆向设计模式:传统教学是一条单一的叙事线,教师很难打破固定章节之间承上启下的关系,而VR/AR逆向设计模式允许学习者进行逆向探索和思维,去尝试更多的学习情境,可以更明显地起到对正面思维的衬托和对正面效果的巩固作用。

发散收敛模式:这是一种以问题相关性设计为导向的思维方式,课程表现要围绕主线服务,发散的程度与教学形态或某种思维密切相关。发散和主题之间必须具备双向通道,可以是空间或故事情节的发散和收敛。

探究冒险设计模式:这種设计模式是最原发的VR设计,经常被用来在VR空间解决虚拟现实的实验问题,通过设定风险级别,使学习者在直接相关的强冲突环境中完成教学。

联想型设计模式:这种设计模式提出了VR蒙太奇的概念,根据空间的变化,使学习者在体验现实与虚拟两个空间之后进行联想和对比学习。

特殊设计模式:由于体验环境是首次出现或者无法想象的,需要进行特质空间的重新构造,因此是对特定的教学问题的假设和为特殊任务进行的空间建构。

互联网思维教学设计模式:将互联的共享思维应用于空间的构造,学习者通过共享实现多空间的协同和融合。利用虚拟空间即时构建法还可以根据实物采集(如传感器)即时构造空间,实现了多属性空间的重构。

期待性设计模式:这种设计模式将VR/AR教学与教育心理学有机结合在一起,通过把复杂问题分解成若干个小阶段,小阶段逐步产生小成果,最后合并产生阶段性成果及最终成果的过程,让学习者解决问题的同时具有期待感和满足感。

全局设计模式:德·彼诺将问题的思维方式分成了六种:总结性思考、批判性思考、积极性思考、直觉性思考、客观性思考和探索性思考[13]。VR/AR教学设计中,针对学习者的不同,可以为其提供相应的启发思考策略,从而使其通过这几种思维方式的递进顺序解决问题。

多屏幕设计模式:根据系统论的观点,系统是由超系统、当前系统和多个子系统构成的,教学设计要能使学习者在这三类系统得到体验,同时还能将系统切换到过去和未来的情境中,使那些难以想象的场景得到真实的体现。

触及底线设计模式:教学设计中对教学情境和教学方法的设计要敢于触及底线,包括触及心理底线、道德底线、矛盾底线、恐惧底线、想象底线、视觉底线、冲突底线等等,通过大胆地将学习内容呈现在学习者面前,为他们还原一种最真实的学习情境。

四、VR/AR教学体系架构设计

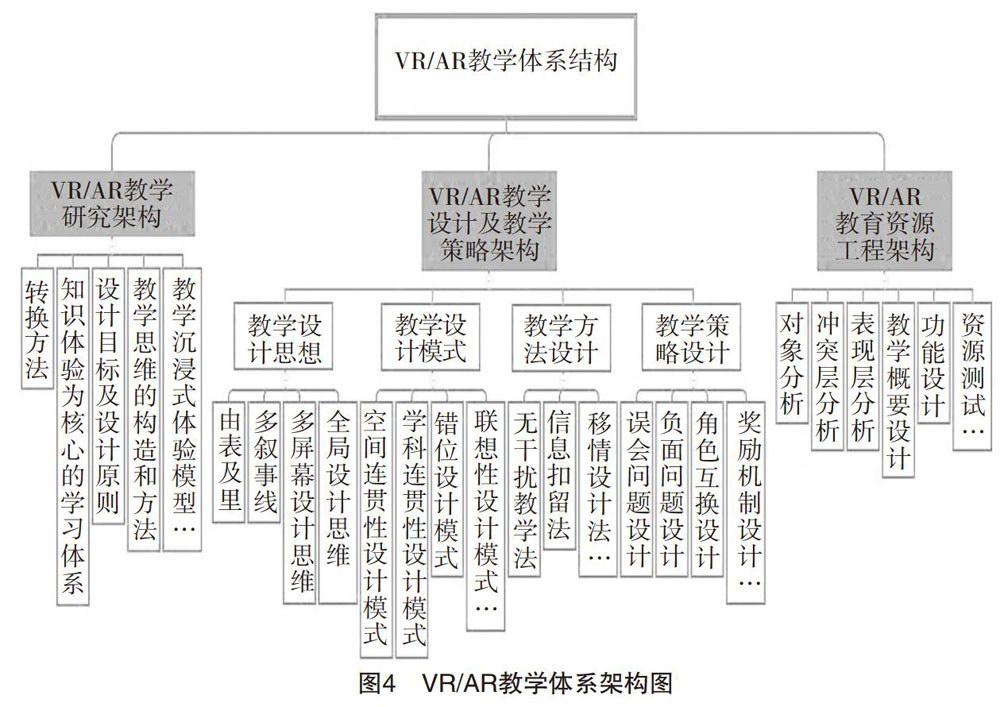

本研究针对VR/AR教学需求设计了其体系架构,主要描述了直接构成VR/AR教学系统的抽象组件,其中包含VR/AR教学研究架构、VR/AR教学设计及教学策略架构和VR/AR教育资源工程架构,具体研究内容如图4所示。

(一)VR/AR教学研究架构

VR/AR教学研究架构主要构建的是教学目标、教学思维、教学体验和学习体系,其中包括教学设计目标及教学设计原则的研究,VR/AR教学表现形态、教学方法、教学思维、教学交互方式、教学立场的转变研究.教学空间的设计和转换研究,VR/AR教学技术类型转换研究,以知识体验为核心的学习体系的构建以及VR/AR教学沉浸式体验模型的构建。

(二)VR/AR教学设计及教学策略架构

VR/AR教学设计及教学策略架构设计包含了VR/AR教学设计思想、教学设计模式、教学方法设计和教学策略设计。其中VR/AR教学设计思想包含了系统的视点设计,即站在由表及里和由里及表的视点,通过多条叙事线、多屏幕设计的模式以及全局设计等等多种模式对系统进行构建。VR/AR教学针对不同情境利用各种教学方法和教学策略的设计实现了多种教学设计模式,使系统能够根据学习者的特性为其提供最优的策略路径。

(三)VR/AR教育资源工程架构

VR/AR教育资源工程架构主要站在软件工程的角度,将VR/AR教育视为一种资源工程,从系统分析、系统设计、系统测试等角度完成对其整体的构建。主要包括VR/AR对象分析、VR/AR冲突层分析、VR/AR表现层分析、VR/AR教学概要设计、VR/AR功能设计和VR/AR资源测试。

五、VR/AR智能虚拟教学控制物理模型构建

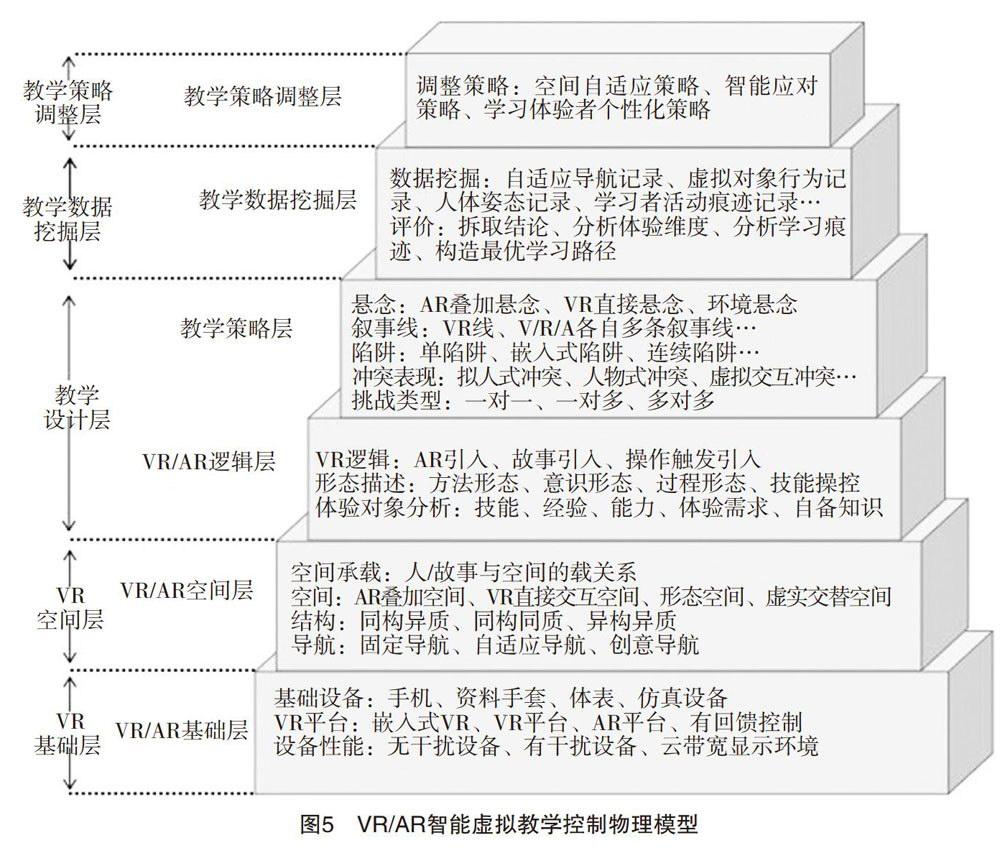

所谓系统物理模型是指描述系统“如何做”“如何实现”的物理过程。而在VR/AR智能虚拟教学控制系统中,它的物理模型更加强调智能化反馈控制过程的实现,通过教学数据挖掘层和教学策略调整层,能够实现系统的自适应策略调整,从而达到智能控制的目的。在VR/AR教学体系架构的基础上,本研究构建了其物理模型,如下页图5所示,描述了学习者如何从物理基础层开始,在系统自适应策略的引导下逐层向上进行VR/AR空间学习。

(一)VR/AR基础层

VR/AR基础层是整个系统的物理基础,为系统提供了支撑平台和基础设备。学习者可以利用多种设备进入虚拟平台空间,虚拟平台可以是单一的VR平台或AR平台,也可以是多个VR平台和AR平台嵌套形成的复杂虚拟平台,平台具有回馈控制功能,所有在平台中完成的教学行为都会被记忆、训练和学习,在反馈机制的作用下不断更新平台中现有的策略库和规则库,从而使虚拟平台具有更强的智能性。

(二)VR/AR空间层

VR/AR空间层包含了系统的各种学习空间,包括VR直接交互空间、AR叠加空间、形态空间以及虚实交错空间。这些空间根据结构和性质划分可以分为同构同质、异构同质、同构异质和异构异质四种。除此之外,VR空间还反映了人/故事与空间的承载关系,它们之间包含了1:1、1:N、N:l、N:N四种关系。即一人一空间、一人多空间、多人一空间、多人多空间、一故事一空间、一故事多空间、多故事一空间、多故事多空间。在空间中,学习者通过固定导航、自适应导航和创意导航等多种方式完成自身的学习过程。

(三)VR/AR逻辑层

VR/AR逻辑层实现的是根据学习者的特点和需求,进入到虚拟空间,完成方法、过程及技能的学习[14]。

空间引入分为逻辑引入和物理引入两种。逻辑引入相当于故事引入、情节引入,是指进入故事情节视点空间的方式。AR引入則是物理引入,是指进入虚拟世界的方式。操作触发的引入也是一种物理引入,指的是点击触控键进入空间漫游的方式。

形态则主要指的是在虚拟空间中需要掌握的某种技能,其中包含:

方法形态:方法形态指的是整个学习过程是对方法的体验,是在训练一个方法,使学习者掌握和体验这种方法。

意识形态:是指在空间体验某种虚拟的精神。

过程形态:着重于各种事件的解决过程和发现问题、探索问题的过程。

技能操控:主要是学习者在学习空间进行的技能体验,体验分为不同的级别和难度,以及对各种工具的操控体验。

(四)教学策略层

教学策略层包含了教学中常用的教学手段和方法,允许通过设置悬念和陷阱,使学习者对学习空间充满了好奇,结合多条叙事线的展开,学习者不断在漫游中探究,在不同场景的切换和不同叙事过程中,通过与合作者及挑战者之间的冲突展开,完成对知识的探究和学习[15]。

(五)教学数据挖掘层

教学数据挖掘是指运用教育学、计算机科学、心理学和统计学等多个学科的理论和技术来解决教育研究与教学实践中的问题,挖掘出有价值的信息,以帮助教师更好地理解学习者,并改善他们所学习的环境[16]。教学数据挖掘的主要目标包括:预测学习发展趋势,提出教学内容和教学模型的改进优化建议,促进有效学习[17]。VR/AR教育系统的数据挖掘主要采集的是学习者导航路径、学习行为、学习动作和学习痕迹。通过对这些内容进行分析挖掘,得出学习者与学习轨迹之间的关系并构造出最佳学习路径,通过不断反馈调整,实现系统对学习者的自适应导航。

(六)教学策略调整层

教学策略调整层主要的功能是构造系统相关的智能策略。包括空间自适应策略、学习者个性化策略和智能应对策略等,主要是能够根据学习者的特征自动完成其学习策略的调整,实现最优策略的推荐。

六、VR/AR个性化智能虚拟教学闭环控制系统设计

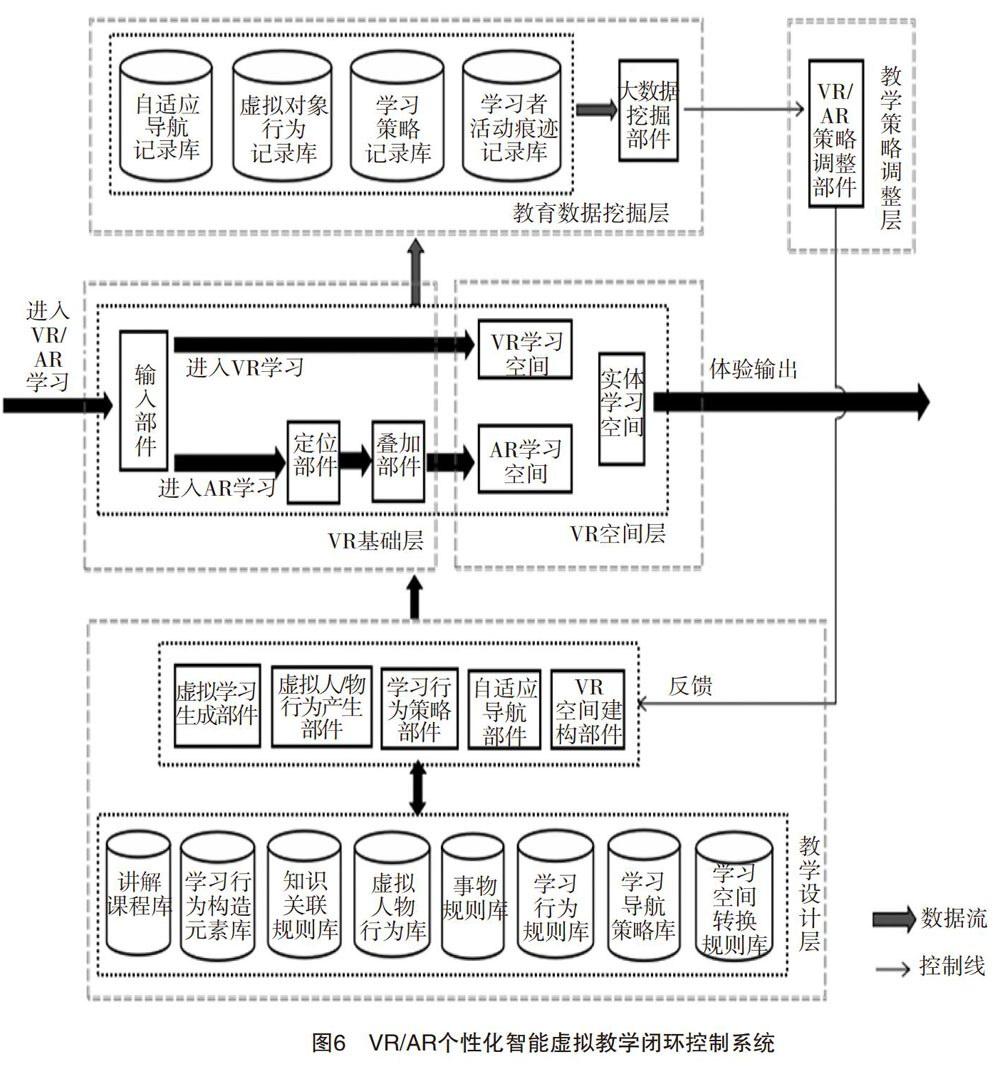

VR/AR教学系统是一个自适应的智能教学控制反馈系统,它利用自身的多个部件和数据存储机制实现了物理模型中各层的功能,具体的对应关系和各部分之间的关系如下页图6所示。

学习者根据学习目标通过VR或AR的方式进入到相应的VR/AR空间,在空间中根据自身对知识的掌握程度可以选择不同的学习方式,系统可以记录下来学习者的全部学习轨迹和学习动作,通过分析学习者的学习行为,选择适合学习者的学习路径,从而产生自适应的学习模式和学习策略,同时将这些模式和策略反馈到系统中的学习行为记录部件,用以不断更新和扩大相应的行为规则库。通过不断训练的学习过程,系统将会产生大量的学习规则,通过数据挖掘技术,为自适应的学习控制和导航策略的产生提供相应的数据支持。

(一)VR/AR空间进入

学习者进入学习空间的方式有两种:直接方式和间接方式。直接方式是指通过输入端机直接进入VR学习空间。而进入AR空间需要采用间接方式,首先通过手机端等寻找学习目标,经过定位部件进行特征抽取,找到唯一目标并对其进行解释,通过叠加部件实现虚拟空间和实体空间的叠加,从而进入AR空间。

(二)VR/AR空间转换

学习空间包含了VR学习空间、AR学习空间和实体学习空间。VR学习空间在教学中的主要作用是用来展示教学过程和教学对象的内部结构,是一种虚拟学习环境;而AR学习空间则可以通过虚拟空间和实体空间的叠加产生多条叙事线和叙事悬念。虚拟空间承载的空间类型可以嵌套,即可以是VR空间里嵌套VR空间,也可以VR空间中用AR进行叠加再进行嵌套等等,空间之间是融合的,其关系图如图7、图8所示。

依据教学目标实现空间的设置,可以是以冲突为导向的,如教学中的正方和反方,也可以是以问题为核心的,如需要解决一个问题所要排除的各种困难。通过使学习者在实体、虚体和AR叠加空间之间进行漫游,去认知、感知和探索,同时不断记录个人学习的行为和方式,不断调整相应的学习策略,使空间更加优化、个性化和通用化,使教学随着人群的不同会分类产生不同的、与行为配套的完整的教学空间体系。

(三)教学规则存储

教学规则是自适应学习路径生成的基础保障,通过教学规则的匹配,可以判断学习者的学习活动状态并进行智能策略调整,从而实现学习者学习路径、学习环境和学习导航的最优组合。教学规则通常被存储在一些数据库中,其中包括:

讲解课程库:存储了整个学习环境中涉及到的所有知识点的讲解,是VR/AR教学的基础,扮演的是教师的角色。学习者在漫游学习中对知识的掌握都是通过讲解课程库中的定位讲解实现的,它与学习者点击学习的问题同步,可以通过多种媒体形式对问题进行阐释。

学习行为构造元素库:也称为构件库,存储的是学习环境构造的各种基本构件。虚拟空间最大的特点是真实性,因此环境的构造需要大量的构件来模拟。构造元素之间还可以通过叠加产生更加复杂的构件。

知识关联规则库:关联知识是反映一个事物和其他事物之间依赖或相互关联的知识。如果两项或多项属性之间存有关联,那么其中一项的属性值就可以依据其他属性值进行预测。在VR/AR教学系统中,知识关联规则库中存储了大量与课程相关的知识属性,通过不断挖掘回馈可以丰富知识属性之间的关联,通过置信度、重要性等指标可以判断规则的有用性和重要程度。知识关联规则库与讲解课程库相配合,可以实现知识的智能推荐学习。

虚拟人物行为库:在智能虚拟学习环境中,为了更逼真地模仿真实世界,并使得参加的学习者具有沉浸虚拟感,需要在虚拟世界中加入有生命的对象(虚拟人或动物)[18][19]。学习者通常用一个用户化身来表示,在漫游学习过程中,用户化身可以和场景中的对象进行交互。

学习行为规则库:记录了学习者对知识学习的过程中的一些限制规则,例如知识的先序后序、知识的关联关系等。

学习导航策略库:VR/AR教学系统要根据所学知识含有导航策略,根据学习者学习知识的顺序进行知识及路径的推荐,引导他们选择合适的学习路径。可以根据学习者的认知程度决定是否给他们进行讲解,原则上知识的讲解与学习者的点击是同步进行的。

学习空间转换规则库:记录了VR空间、AR空间和实空间之间的转换规则,即这些空间何时进行转换,哪些空间需要转换以及如何进行转换,使得学习者在进行漫游时系统可以根据其学习路径和学习内容依据转换规则自动进行空间切换。

(四)教学策略生成

教学策略的生成包含了策略、行为和导航的生成部件,它们通过读取相应规则库中的数据完成数据和学习者分析,从而为系统提供智能的教学策略。

虚拟学习生成部件:主要记录的是学习者对课程学习的相关活动,包括虚拟人/物的轨迹和学习者的轨迹。学习者进入系统之后开始找出路径进行学习,通过不断的漫游,系统记录下来学习者的学习路径、虚拟对象的行为、学习者应对的策略和应对的行动等等,包括学习者点击的构件类型、点击次数、路径回退等。

虚拟人/物行为产生部件:虚拟人/物行为的产生和教学策略难度有关,系统根据不同的导航路径会设计出不同的人/物,如在通关学习中,系统会设计正方反方、协作方敌对方等等人/物,反方人/物的动作、难度、行为等一定要根据学习者的成熟度和选择的学习级别而改变,总是让他不断适应学习者的技能特征。虚拟人/物与学习者可以是相互配合學习的关系,也可以是与学习者对立或者攻击的关系,主要作用就是与学习者进行交互,并根据学习者的自适应度不断进行人物、空间和路径的调整。

学习行为策略部件:学习行为策略要根据学习者情况不断调整和改变,如是否要增加可选择路径,是否要加大对学习者的奖励等,要根据学习者在学习中体现的疲劳程度、年龄程度和对空间的依恋程度进行评价,要根据曾经的学习成绩、学习情况进行相应难度和系数的调整,最终目标就是能够使学习者产生空间的移情和对虚拟教学空间的迷恋。

自适应导航部件:学习者在漫游中选择的人口可能是随意的,但在漫游的过程中,为了实现教学目标,同时考虑到知识的承上启下性或铺垫性,系统会不断根据由教师和曾经的知识库建立起的知识关联规则进行最优路径选择,不断完善导航的路径,形成新的自适应导航。VR的自适应导航是教学设计的关键,它不断学习、不断总结,为大数据挖掘提供了数据来源。导航可以根据学习者的认知程度,给出学习步骤详略不一的学习路径。对于对知识掌握程度好的同学,学习的路径比较粗略,更多地是让他自己进行创新性路径探索,导航的功能只是一种补充学习。而对于知识掌握程度一般的同学则会给出比较详细的学习路径导航,对学习路径中知识的讲解也更加细致。

VR空间建构部件:是整个VR/AR系统的核心基础,它与底层的学习行为构造元素库对应。VR空间设计就是教学中的环境设计,包括路径选择、路径探索、解决跨越障碍的方法等。VR构造的空间是主体空间,其构造需要考虑多种因素,如学习者年龄、职业、专业等,设计的空间可以按照构造的级别,让其具有适应性,比如根据难度可以减少障碍物或者加大复杂度等。

(五)教学活动记录

教学活动记录包含了教学中学习者和虚拟对象的活动记录,这些数据通过大数据挖掘部件,可以为策略调整提供有效的依据。

自适应导航记录库:自适应导航记录库记录的数据反映了学习者学习的成熟度,反映了他对知识的理解程度。为了确定下一步学习路径,这就要求系统构件必须要有明确的含义,让学习者可以自主进行路径选择。

虚拟对象行为记录库:记录了VR/AR空间中虚拟人/物的行为,可以是配合学习者学习的行为,也可以是阻碍学习者学习的行为。

学习策略记录库:记录了学习者的学习各种策略。

学习者活动痕迹记录库:学习者在学习的过程中会根据自身的适应情况进行多次策略调整,但这种调整可能是没有规律的,系统需要找出他曾经走过的最正确的路径,轨迹行为的记录可以实现最优路径的选择。轨迹行为可以是漫游行走,还可以是各种操控,如按下按钮等,另外,在虚拟空间的交互语音也是行为轨迹的重要组成部分。

(六)教学策略调整

教学策略调整部件是整个系统反馈控制的核心,系统通过记录学习者在虚拟空间所进行的活动、所完成的导航以及对虚拟对象行为的记录,通过分析挖掘,找出不同教学对象的最优教学策略,通过反馈给系统中各个部件,完成对相关规则库和策略库的调整,经过多次的闭环反馈控制,找到系统的最优解,最终达到对学习者的学习提供最优自适应导航的目的。

七、结束语

教育思维的转变引起了教学方法、手段、环境等一系列变化。VR/AR的引入改变了传统的教学思维,增加了审视教学问题及教学质量控制问题的维度,使得智能体验式学习成为了现实。本团队经过多年对虚拟现实技术的研究,首次提出基于体验学习的VR/AR教学智能控制思想,将VR/AR教育理论和VR/AR系统控制论进行融合,按照虚拟现实系统工程设计思想提出分层设计,通过VR/AR汽车工程课程深度虚拟学习的多年实践教学经验,归纳、析取、总结出了VR/AR教学体系,提出了内部视点、外部视点和多维视点等新概念以及系统架构模型、物理分析模型、向工业控制过程靠近的多元因素闭环控制模型等新框架,体现了人工智能控制和大数据挖掘的思想,找到了对教学质量控制的回路,简化了教育工程的复杂度,使整个系统实现了以学习者为中心的智能化学习,为学习者提供了一个更真实的体验空间和自适应的智能学习空间。该研究印证了VR/AR是目前体验最深、获得学习痕迹最全并能够进行数据挖掘控制的教学模式,它将会是未来智能教育的重要研究方向,对于引发教育控制论对深度学习的思考和研究具有重要意义。

参考文献:

[1]张枝实.虚拟现实和增强现实的教育应用及融合现实展望[J].现代教育技术,2017,(1):21-27.

[2] Arvanitis T.N.,Petrou A.,Knight J. F.,et al. Human factors andqualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality

system for science education used by learners with physicaldisabilities[J]. Pers Uhiquit Comput,2009,(3): 243-250.

[3]丁楠,汪亚珉.虚拟现实在教育中的应用:优势与挑战[J].现代教育

技术,2017,(2):19-25.

[4] CHANC C-W, LEE J-H, WANC C-Y, et al.Improving the authenticlearning experience hy integrating robots into the mixed-realityenvironment [J]. Computers&Education, 2010, 55(4): 1572-1578.

[5] SAN CHEE Y.Intentional learning with educational games:ADeweyan reconstruction[J]. Australian Journal of Education, 2014,58(1): 59-73.

[6] O'CONNOR J, JEANES R,ALFREY L.Authentic inquiry-basedlearning in health and physical education:a case study of 'r/evolutionary'practice[J]. Physical Education and Sport Pedagogy,2016, 21(2): 201-216.

[7]李勛祥,游立雪.VR时代开展实践教学的机遇、挑战及对策[J].现代教育技术,2017,(2):116-120.

[8]罗祖兵.教学思维方式:含义、构成与作用[J].教育科学研究,2008,(8):72- 75.

[9]邱关军.从离身到具身:当代教学思维方式的转型[J]教育理论与实践,2013,(1):61-64.

[10]蔡苏,宋倩,唐瑶.增强现实学习环境的架构与实践[J]中国电化教育,2011,(8):114-119.

[11]李小平网络影视课件学教程M].北京:北京理工大学出版社,2013.

[12]李小平_网络影视课程编导论[M]北京:北京理工大学出版社,2016

[13]周苏,谢红霞.创新思维与创业能力[M].北京:中国铁道出版社,2017.

[14]李小平,陈建珍等.AR/VR学习情境设计问题的研究[J]现代教育技术,2017,(8):12-17.

[15]李小平,张琳等.虚拟现实,增强现实下混合形态教学设计研究[J]电化教育研究,2017,(7):20-25.

[16]肖志明.关联规则在远程教育教学评价中的应用[J]中国远程教育,2012,(9):39-42.

[17]施俭,钱源等.基于教育数据挖掘的网络学习过程监管研究[J]现代教育技术,2016,(6):87-93.

[18] JohnsonWL,RicbelJ, StilesR. Integating pedagogical agents into VE[J].Presence: Teleoperators and Vhtual Environments,1998,7(6):523-546.

[19] Fisher S S,Fraser G. Intelligent virtual worlds continue to develop[J].Computer Craphics,1998,32(3):15-19.