浅谈苏轼与文人画

【摘要】苏轼提出了独到的文人画理论和美学观点,他的美学思想和笔墨精神对中国画的发展产生了很大影响。文人创作的核心是直抒胸臆,求神似而不求形似,讲究笔墨情趣,并籍此抒发其内心深处或波澜壮阔的激情或阴郁坎坷的境遇。

【关键词】文人画;笔墨情趣;直抒胸臆

【中图分类号】J605 【文献标识码】A

前言

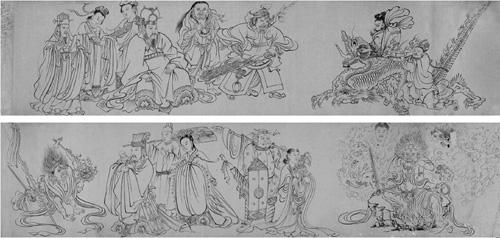

文人画也称为“士大夫写意画”,是指由文人士大夫创作的、画中带有文人情趣,画外流露文人思想,能鲜明反映他们审美趣味的绘画。其最重要的特征之一,便是强调作者个人内心感情的抒发。在很久以前,就有古代文人从事绘画的记载,但文人画作为一种特殊的绘画形式则萌芽于唐、兴盛于宋,并在美术史上占有显著地位。宋代是文人画的兴盛时期,苏轼是这一时期杰出的代表人物。

蘇轼(1037~1101),四川眉山人,字子瞻,号东坡居士。他以文学知名于世,又精通书法,亦能作枯木竹石,虽然一生仕途坎坷,但这却没有影响他的才华大放光芒,他不仅是中国历史上伟大的诗人、学者,同时也是美术史上著名的画家、书法家。他以儒家思想为主导,并重佛道,在文艺思想上极为活跃,表现出多重复杂性,他对艺术的见解在美术史上有较大影响。

一、绘画以形似,见与儿童邻

(一)不求形似

苏轼提出的绘画理论对“文人画”发展有着巨大贡献。他是目前记载最早的“文人画”提倡者。他提出了具有独到见解的“文人画”理论,并践行于自己的创作之中。苏轼论画,反对绘画仅停留在追求形似的层面,认为仅凭绘画技巧修养尚不能达到艺术的最高境界,重视构成艺术形象的主观表达。苏轼在《书鄢陵王主簿所画折枝》中曾提到:“绘画以形似,见与儿童邻。”这句话是说,如果看画以“形似”为标准,这种见解就与儿童的见识一般,认识不到形以上更深一层的精神内涵。这一看似普通题画诗句,却深刻阐述了“不求形似”的“文人画”理论。

(二)取其意气所到

苏轼认为:“文人画”主要表现的是作者内在的精神涵养——“取其意气所到”,画出物象的神韵,注重“气势”,不应该只单纯地表现物象的“外形”。“形似”束缚了画家的思想,使之不能够酣畅淋漓地抒发内心的激情,他所倡导的这一理念影响深远,成为后世文人墨客们所追求的艺术最高境界。

二、“诗中有画,画中有诗”

苏轼曾在《书摩诘蓝田烟雨诗》中道:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”这句诗是他在欣赏摩诘作品时有感而发,在这首简练的诗句中,蕴含着对于文人画起到非常重要的推进作用的八个字——“诗中有画,画中有诗”,也就是说,绘画应当有像诗一样美妙的内涵。正如宋代梅尧臣所道:“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”。后世文人画重意境、重格调、重作者学养便是由这里发端。重意境,是中国画特有的追求,脱离了意境,中国画便只能停留在技法的层面中国画讲究“留白”,欲说还休,我们更在意的是画面上没有呈现出的、画面之外的无尽想象。理解苏轼“诗中有画,画中有诗”这一理论的内容,便成为了解文人画这种艺术形式的前提。

苏轼称赞吴道子的艺术成就,他也同样推崇王维的艺术境界。王维在美术史上较早地提出“水墨画”的理论,他的“水墨画”用笔简练奔放,设色讲究自然清淡,追求含蓄、悠远、纯净的境界。在苏轼看来,使用绘画形式表达感情与文字组成的诗具有同等价值,都是文人寄托情思的方式。苏轼将书法用笔引入绘画,他的这一理念为文人画的即兴创作奠定了基础,成为后世文人强调“笔墨”的先驱,“笔墨”一词也成为品评绘画的标准,这使得文人画具有了独特的艺术特征,以至于文人画家们都称自己的画作是“写”出来的。

三、虽无常形,但有常理

苏轼评画又有“常形”“常理”之论。他曾在《苏轼文集》的《净因院画记》中提到:“余常论画以为人禽宫室器用,皆常有形。至于山石竹木水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之,常理之不当,虽晓画者有所不知……世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸士不能辨”。他认为,文人画家要知晓绘画的内在规律,也就是上文提到的“常理”。而“常理”是隐藏在万千变化景观后面的自然规律,这便是绘画艺术本身的规律。画家只有把握了它们的内在规律,作品才能更有生命力。

四、文以达吾心,画以适吾意

苏轼的美学思想深受儒家思想和禅宗的影响,提倡“绚烂之极,归于平淡。”从他的诗词、文学中我们看出,他所推崇的并不是人物、花鸟、山水等全能型的画匠,而是王维、文同等具有深厚文化修养的画家。苏轼本人也并不以绘画为专业,他创作时的心态不是为了名和利,所画枯木、怪石这类物象是为了表达英雄失路,托足无门后内心的孤寂,将此作为一种精神寄托。因此,他在《书朱象先画后》中说到:“能问而不能举,善画而不求售,文以达吾心,画以适吾意。”苏轼晚年仍然遭贬,仕途坎坷,生活凄苦,尤其在他的内心深处更是痛苦不堪,他一心忠君报国,但事与愿违,他只能将自己胸中的积郁写于纸上,所以才有了今天妇孺皆知、广为传唱的那些佳作。如《前赤壁赋》中,“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光;渺渺兮于怀,望美人兮天一方。”他的文学作品和绘画作品一样,都是在抒发自己心中郁结。“君子可以寓意于物,而不可留意于物。”他认为真正好的作品是由心而发,并不是以“形似”来衡量作品的优劣高下。画家在创作时应以表现当时的心境为主,托物言志,直抒胸臆。

在绘画题材上,我们可以明显地发现他偏爱竹石,从他的传世作品《枯木怪石图》中可以看出,这幅画描绘的是一棵枝干被过度夸张扭曲了的老树,恰似一位经历了岁月沧桑,却坚韧不拔的老者,这难道不是苏轼所描绘的老矣的自己吗?米芾在《画史》中道:“子瞻作枯木,直杆屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,其如胸中盘郁也。”的确,综观画史,鲜有如此大胆之人,不拘泥于“形似”,直抒胸臆。整幅画笔墨不多,却气势磅礴,这正是苏轼内心的真实写照,正是苏轼与后世文人画家们孜孜以求的文人画精神。

苏轼的美学思想对后世影响深远,他强调文人画家们需具备文化修养,不以名利为目的。文人画既要体现笔情墨趣,又要凸显画者的真性情,直抒胸臆,以达到精神享受的境界。苏轼提出的的“不求神似”“画中有诗”“常形常理”一直影响中国绘画的发展,启引了中国绘画艺术的格调和意境。

作者简介:宋阁阁(1994-),女,汉,山东省菏泽市,在读研究生,研究方向:写意花鸟。