贫困村集体经济发展收益模式探讨

薛沛坤 雒柏臣

[摘要]以四川省广安市前锋区为例,从贫困村集体经济收入现状、资金来源等方面分析前锋区贫困村集体经济发展现状和存在问题,并深入分析其贫困村集体经济收益模式。研究发现,前锋区贫困村集体经济收益模式现有资产利用型、资源开发型、集体经营型和入股分红型等四种模式,且每种模式的存在都有其具体的原因。针对存在的问题提出了相应的解决对策,以期对前锋区乃至其他贫困村提升集体经济收益有一定的启示作用。

[关键词]贫困村;农村集体经济;收益模式;前锋区 [中图分类号]F321.32[文献标识码]A

1 引言

在经济新常态以及乡村振兴的背景下,精准扶贫是我国资源优化配置的重要战略导向。党的十八大以来,基于全面建成小康社会的目标,中央政府对扶贫工作已经做出重大战略调整,构建了精准扶贫的工作机制,保质保量完成脱贫攻坚的重要任务。

村集体经济是貧困村整体实力和脱贫致富的重要支撑,其发展水平直接影响到村集体经济的收入,关系到村集体每位成员的切身利益。村集体经济收入即从各个方面获取的可用于村组织、村集体日常经营管理、相关建设的所有收入,其对于振兴乡村组织、促进农民增收、振兴乡村产业和乡村社会事业等方面起着积极的作用。但是在目前中国城乡一体化建设进程中,农村集体经济的起步较晚,发展也相对缓慢,存在诸多因素阻碍其壮大,尤其是贫困地区的农村集体经济更是如此。

“十三五”期间,四川省计划退出11501个贫困村,由于按照贫困村识别时“一低、一超、一无(无集体经济收入)”的进入标准,全部贫困村的村集体经济都处于初步建立阶段。一方面为了达到脱贫标准亦是为了完成各级政府下达的年度减贫计划,大多贫困村采取“长短结合”的村集体经济发展思路,当下主要收益模式不具有可持续性;另一方面,四川省的贫困村大多位于高寒山区、二半山区或民族自治地区,其村集体经济发展受制于区位及自然禀赋等原因多数发展缓慢,经济效益较差。然而大量事实表明,农民增收、扶持农村贫困家庭及弱势群体离不开农村集体经济,在精准扶贫背景下这些都是客观存在且亟需解决的问题。

2 广安市前锋区贫困村集体经济现状与问题分析

2.1 前锋区贫困村集体经济发展概况

2.1.1 前锋区简介。前锋区位于川东华蓥山中段西侧、长江二级支流渠江东岸,幅员面积505.6km2,行政区辖8镇3乡3街道,254个行政村、32个居委会,总人口53万。按照市委市政府“6+4+4”多点多极支撑发展战略,护安、新桥、奎阁三个乡镇(街道)成建制划转市经开区,前锋区实际管辖7镇2乡2街道,幅员面积440.5km2,总人口44.3万。

2.1.2 前锋区精准扶贫基本情况。前锋区政府以《四川省农村扶贫开发条例》和《前锋区精准扶贫精准脱贫到户政策》等为依据,大力推进脱贫攻坚工作,取得了一定的成效。目前,前锋区贫困村总人口约9万多人,其中,建档立卡人口占到约15%,相对往年有所下降。前锋区94个贫困村平均距离县城约17km,相对于前锋区不大的行政区域来说,贫困村大多离中心城镇较远,中心城镇对其辐射作用有一定程度削弱。94个贫困村平均海拔约532m,处于华蓥山脉延伸地区,通村公路多为盘山道路。前锋区的贫困村通过采用社会参股、农户参股和村集体资产参股等形式,获得较为充足的资金,但是仍存在自然条件相对较差、基础设施建设也相对薄弱的情况,因此,贫困村的村民主要以传统的种植和养殖、外出务工收入作为经济来源。自2015年以来,贫困村人均收入在不同程度的实现了增长,同时形成了产业集聚,促进农民和集体的增收。

2.2 前锋区贫困村集体经济收入现状

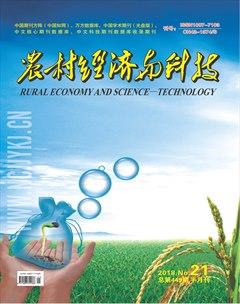

2.2.1 贫困村集体经济收入情况。通过对2016年前锋区94个贫困村集体经济组织的全年总收入和村总人数情况进行调查,经过计算统计,得到了人均集体经济收入数据。根据调研结果,最高的达到15500元,最低的是还没有集体收入。再将贫困村人均集体经济收入分为三组:第一组是人均收入小于10元;第二组是人均收入大于等于10元,小于100元;第三组是人均收入大于等于100元,分组结果见图1。人均集体经济收入小于10元的是58个村,比例达到61.70%;人均集体经济收入在10元到100元之间的有25个村,比例为26.60%;人均集体经济收入在100元以上的有11个村,比例达到11.70%。总体来看,贫困村人均集体经济收入偏低,需要投入更多的资金和技术以及人力,促进集体经济的发展振兴。

2.2.2 贫困村集体经济资金来源情况。根据相关资料和调研结果,统计了前锋区贫困村集体经济的资金来源情况。资金来源分为四类,分别是政府注入资金、社会帮扶资金、村集体资源资产收益所得资金和帮扶单位提供资金。其中,有67个村存在政府注入资金,10个村有社会帮扶资金,来源于村集体资源资产收益所得资金和帮扶单位提供资金均为16个村,表明政府提供资金的方式占主要形式,同时社会资金的逐渐引入,集体经济的来源更多样,也更有效率。具体见图2。

2.2.3 贫困村集体经济发展政策扶持情况。近几年,广安市委对村级集体经济发展高度关注,针对贫困村集体经济发展出台了相应政策扶贫其发展,实际操作中包括资金投入、帮助联系销售、拓宽销售渠道等。根据调研结果,有69个村的村集体经济组织享受了政策扶持。此外,统计发现,“五个一”帮扶机制对贫困村集体经济发展均起到了作用,比率高达100%,说明扶贫政策的实施取得了良好的成效。

2.2.4 贫困村集体经济发展趋势。根据调研结果,前锋区贫困村级集体经济的发展趋势情况,包括收入稳步上升、经济增收困难和收入维持不变三种类型。其中,有65个村的集体经济收入稳步上升,19个村存在增收困难的情况,10个村收入维持不变。这表明在精准扶贫背景下,扶贫工作的改革和推进起到了绝对的效果,经济发展态势良好(见图3)。

2.3 前锋区贫困村集体经济发展问题分析

现有研究认为农村集体经济发展存在的问题是尚未形成良好的经济发展环境,收入来源方式单一、发展失衡(暴树峰和孙兵策,2015),基础条件差、可以利用的资源十分有限,村集体经济实力薄弱、资金缺乏,还存在缺乏人才和有效的监督激励制度等(陈超儒等,2010)。前锋区贫困村集体经济发展主要存在以下问题:缺乏启动资金、缺乏技术支持、缺乏劳动力、缺乏土地、村干部思想不到位、村领导班子成员缺乏年轻人,缺乏凝聚力和号召力、村集体债务多且负担重、村域内资源短缺、集体资产经营不善且集体经济组织财务管理混乱、新型农业经营主体与人才稀缺、环境与地理位置的约束以及种植分散难以管理。其中,最主要的问题是缺乏技术支持,有73个贫困村存在技术问题,包括种植技术、育种技术、病虫害防治等等;其次是人才稀缺和地理位置的约束,分别是47个和48个贫困村;接着是缺乏启动资金、缺乏劳动力和资源短缺,分别是25个、33个和35个贫困村存在这些问题;最后,缺乏土地、村干部思想不到位、缺乏凝聚力和号召力、村集体债务多且负担重、集体资产经营不善且农村财务管理混乱、以及种植分散等问题相对不太明显,分别是6个、7个、5个、2个、6个和1个贫困村,具体见图4。这表明目前技术、人才、理念与认识和资源利用成为贫困村集体经济发展的重要阻碍,只有有针对性地解决相应的问题,才能有效提高集体经济收入,这部分内容将在对策建议中具体阐述。

此外,根据统计结果,绝大部分贫困村存在2~4个问题,最少的是有1个村不在任何问题,而有3个村分别存在7个、8个和9个问题,具体见表1。

3 广安市前锋区贫困村集体经济收益模式分析

3.1 收入贫困村集体经济模式类型

3.1.1 资产利用型。资产利用型作为贫困集体经济收益模式中的一种,其内容是通过有效利用集体所有的资产,具体包括村级办公用地及用房,如文化室、活动室等,村厂房、乡镇企业以及农产品交易场所,还有集体的生物资产等等,通过使用权的有偿转让,如股份合作、对外租赁、公开招标等形式,将村集体经济组织的存量资产盘活,变现成资金,最终实现村集体资产的保值增值,最大化地创造集体经济利益。如小井乡生龙村、奎阁乡鹅凤村等23个贫困村大多采取将村域范围内的集体鱼塘转让承包以及将村级办公用地(活动室等)用于村民承办宴席而赚取租金收入。

前锋区采用资产利用型的23个贫困村其村集体经济人均收入最高为6700元,15个村的集体经济人均收入为10元以上。说明采用资产利用型的贫困村相对于其他贫困村有着较好的可利用资产,其村集体经济发展路径也比较简单,村集体经济发展的主要难点在于村集体经济组织如何盘活现有资产,使其发挥应有的市场价值。

3.1.2 资源开发型。从贫困村集体经济的收益模式角度来看,资源开发型主要是指贫困村集体经济的发展依托于现有自然资源的开发利用,包括集体耕地、集体林地,集体园地,集体牧草地、集体宅基地、集体鱼塘、山坪塘和堰塘、村级矿山用地等,如桂兴乡明光村、代市镇流杯村等8个贫困村通过开发现有的集体林地、集体草牧场、集体宅基地、村级矿山用地,由村集体依靠自身力量单独开发或吸引外地资金参股入资进行联合开发,集体统一经营或联合经营。这种方式不仅拓展了集体经济收益方式,有效将当地集体资源优势转化为经济优势,促进经济增收和效益提高。

采用资源开发型的8个贫困村其人均村集体经济收入约为22元高于采用集体经营型与入股分红型的贫困村。这类贫困村有一定的自然资源但是通过调研发现部分贫困村受制于贫困村自身区位、资源种类、自身资本实力等多方面因素的制约导致贫困村依靠自身开发资源的能力较差,需要依靠引入外部资本去开发现有资源。

3.1.3 集体经营型。贫困村集体经济集体经营型模式具体包括建立专业合作社、成立集体资产管理公司等实现方式。具体如通过由村集体统一整合资源,统一配置资金、技术、劳动力、土地等生产要素,并且集中经营管理,统一寻找销售渠道,实现规模化经营,解决小农化生产经营分散的问题,增强抵御市场风险的能力,最大程度上提高集体的总体经济效益,提高集体经济的收入水平。这种模式的好处在于由集体组织作为经营管理者,可以降低成本,促进增收。

前锋区94个贫困村中43个贫困村采用了此种模式,采用这种模式的贫困村其可利用自然资源较为匮乏,各农户独自发展产业又难以解决市场销售渠道。所以通过一定利益联结机制将村组范围的农户联系在一起,不仅可以方便实现产业聚集,也能有效抵御市场风险。例如高岭村通过建立茶叶加工合作社的方式,由农户进行茶叶种植再将由茶叶合作社进行初加工并銷售,有效的将村集体经济组织与农户联结了起来,有效的解决了小农化生产经营分散的问题。但是由于采用此类模式的贫困村集体经济组织大多缺乏可利用的资产,且由于前锋区贫困村集体经济组织大多处于新建状态,目前收入渠道尚未打开,人均集体经济收入还处于比较低的水平。

3.1.4 入股分红型。贫困村集体经济的入股分红模式是通过建立股份合作社或股份制企业等经济实体,农民本着自愿的原则通过将生产要素量化为股份,将土地等生产要素的经营权交由集体统一管理,对资金实行民主管理,并且组建统一组织生产和经营,收入的部分除分红给入股的村民外,剩余的则留作集体收入,壮大集体经济。比如通过“公司+合作社+农户”等形式,在许多贫困地区已取得很好的成效。这种“村企共建、抱团发展”的模式,增加了村集体经济增收的渠道,增强了村集体经济抵御市场风险的能力,切实增强了村级集体经济实力。

此外,通过采取“集体扶持、个人领办、按比分红”原则,将财政资金、社会公益资金、村集体资产、贫困户投劳折资等以股权量化模式投入龙头企业或合作社,贫困户享受入股分红,以资金换股金,破解集体增收瓶颈。

对比集体经营型,入股分红型与农户的利益联结机制更加紧密,也更加明晰。例如,鉴于当下农村撂荒土地较多,采用入股分红型可以有效将农户手中的土地资源有效利用,不仅提升了农村土地经济价值,也为一些拥有土地但丧失劳动能力的贫困农户增加了一条有效创收渠道。前锋区有48个贫困村采用了入股分红型,例如白马村通过将农户土地股权量化投入至当地一家柠檬初加工企业,盘活了村域范围内的闲置土地,此外通过出租工厂用地和日常管理等工作有效获取村集体经济组织收入。

3.2 贫困村集体经济收益模式分析

根据调研结果,前锋区贫困村集体经济组织收入的模式主要是资产利用型、资源开发型、集体经营型和入股分红型,采用这四类模式的村的数量分别是23个、8个、43个和48个,还有一个采用其他模式(如观塘乡白鹤村提供劳务输出,收取服务费)。通过分析发现,前锋区贫困村集体经济组织收益模式以集体经营型和入股分红型为主,资产利用型和资源开发型相对较少,这是由于前锋区贫困村的自身特性决定的,前锋区贫困村存在资源和资产相对贫乏的情况,还存在一部分贫困村未利用集体土地的现象,形成荒山、荒坡、荒滩荒涂、荒沟等“四荒地”。此外,还有29个贫困村的资源和资产对集体经济发展支撑不充足,19个贫困村的集体资源资产尚未得到有效利用,通过深入分析发现,这类贫困村大多数是距离县城较远或者海拔较高的地区,土壤资源相对贫瘠,开发难度较大,这就导致贫困村集体经济组织的收益模式较少地选择资产利用型和资源开发型。而集体经营和入股分红成为利润增长较快,管理相对容易,绩效明显的选择。具体见表2和图5。

通过数据统计分析可知,前锋区贫困村集体经济组织收益模式的种类有未选择任何模式、选择一种模式、选择两种模式、选择三种模式和选择四种模式,其中绝大部分的贫困村选择一种或两种模式,其中,选择一种模式最多的是入股分红型,选择两种模式的主要是集体经营型和入股分红型。此外,前锋区会龙村选择了四种收益模式,还有11个贫困村未采用任何收益模式,究其原因,主要是因为没有固定资产、距市场较远、区位条件不好以及无产业支撑等等。具体见表3和图6。

4 研究结论与对策建议

4.1 研究结论

通过分析发现,前锋区贫困村集体经济发展主要存在以下问题:缺乏启动资金、缺乏技术支持、缺乏劳动力、缺乏土地、村干部思想不到位、村领导班子成员缺乏年轻人,缺乏凝聚力和号召力、村集体债务多且负担重、村域内资源短缺、集体资产经营不善且集体经济组织财务管理混乱、新型农业经营主体与人才稀缺、环境与地理位置的约束以及种植分散难以管理。

通过分析发现,前锋区贫困村集体经济收入的模式相对较丰富,并且是根据自身实际情况,因地制宜选择适合本村发展的模式进行管理经营,比如自然资源相对匮乏或者环境较恶劣的地区,则较少地采用资源开发型和资产利用型模式,更多地通过建立专业合作社或者引入外地资金,发展本村经济。因此,模式的采用较为合理,但是后面更应注重多元化经营,全面促进经济的发展。

4.2 对策建议

4.2.1 因地制宜,建立村集体经济收益模式。根据广安市前锋区贫困村不同的地理条件和资源优势,从贫困村的实际情况出发,因地制宜、量体裁衣地选择适合当地农村集体经济发展的模式,比如华蓥山地区可以发展旅游,丘陵地区可以发展茶业,差异化发展可以最大化地促进村集体经济发展,实现村集体经济增收。同时借鉴相似条件地区比较成功的村集体经济发展经验,结合自身发展情况,充分开发利用目前贫困村大量存在的“荒地”等资源,从而盘活资产,积极发展特色产业,并不断探索能最大程度地发挥自身优势的途径和方法,促进村集体经济的壮大。

4.2.2 以人为本,构建人才引进与激励机制。要加强基础政府组织和村集体经济组织的领导班子建设。通过大学生村官或“三支一扶”人员中选拔具有政治意识、专业管理才能和了解农村集体发展的人才。此外,也可以从本村中选拔懂经营、会管理、能致富的能人加入领导团队,或者从上一级中下派的优秀人才(陈超儒等,2010;方志权,2013)。同时,要不断加大对领导干部的培训力度,提升干部的综合素质和丰富其专业知识,严格完成干部的考核和监督,以适应现代社会的快度发展。

4.2.3 完善机制,充分调动各方参与积极性。完善土地资源利用机制,规范土地流转和收益分配,加强自身管理建设和财务机制建设,落实各项规章制度。同时更应提高村集体经济管理水平与民主监督能力,最大程度地促进集体经济发展和壮大。此外,注重相关激励政策的出台和落实,将村集体经济发展中的发展能力作为根本评价指标,针对性地去激发起村级领导部口的工作能力,真正意义上去实现“能者多劳”的奖励方案,充分地激发其干部们的工作积极性,激励村集体经济的蓬勃发展。另一个层面的激励是对于农民的激励,村集体经济收入的增加可以选择分红或者留存的形式,要让农民实实在在感受到收入的增加,利益的共享。

4.2.4 打破壁垒,集聚片区内各村集体资源。打破各行政村之间的集体资源壁垒,聚集片区内各行政村的资金、土地、水利、人力等资源可以有效发展具有经济前景的集体经济项目,有效摆脱目前各行政村村集体经济小而脆弱的局面。打破政府资金村内流动、乡镇内流动的局面,由区政府统一管理,联合区域内各村落集体资金、土地等,有效实现村集体经济的规模化效应,助力当地集体经济的壮大。

[参考文献]

[1] 吴海江.村级集体经济总收入影响因素分析——基于浙江省197个村的调查数据[J].云南社会科学,2014(1):65-69.

[2] 暴树峰,孙兵策.从发展合作社看壮大村级集体经济的有益探索——以铁岭市为例[J].农业经济,2015(12):55-56.

[3] 陈超儒,杨玉华,王楠,等.成都市新型農村集体经济的规范与发展研究[J].农村经济,2010(12):59-62.

[4] 黄建欢,杨晓光,成刚,等.生态效率视角下的资源诅咒:资源开发型和资源利用型区域的对比[J].中国管理科学,2015(1):34-42.

[5] 方志权.上海村级集体经济发展现状、问题和对策研究[J].科学发展,2013(3):112-117.

[6] 封同宣.五大措施增加农村集体经济收入[J].中国集体经济,2014(24):1-2.

[7] 福建省委.精准扶贫须加强村集体经济建设[J].前进论坛,2016(3):28-29.

[8] 高飞,向德平.多元利益诉求:农村社会团结纽带的断裂逻辑——以广东省佛山市南海区为例[J].广东社会科学,2015(5):214-221.

[9] 高军波,魏梦思,颜俊.基于利益相关者理论的淮河源花岗岩石材开发模式创新——以河南罗山石材工业园为例[J].国土资源科技管理,2015,32(5):1-7.

[10] 高秀财.对提高村集体经济收入的思考[J].现代农业科技,2013(18):348.

[11] 郭志永.如何发展贫困地区农村集体经济[J].魅力中国,2014(3):48.

[12] 韩松.农民集体所有权主体的明确性探析[J].政法论坛,2010(11):35-38.