下肢深静脉血栓置入滤器后综合治疗的教学体会

于连慧 王春华

[摘要] 目的 评价下肢深静脉血栓置入滤器后综合治疗的教学体会。方法 将 2016年10月—2017年10月期间在该院心内科实习的12名医学学生为研究对象,随机分为对照组和观察组两组,对照组实习生采用传统带教学法,观察组实施置入滤器静脉溶栓指导模式进行教学,实习结束后,比较两组实习生的的学习效果。结果 对比两组学生考试成绩,观察组平均分为(92.67±2.94)分,对照组平均分为(74.33±4.80)分,差异有统计学意义(t=6.17,P=0.001),观察组学生对知识掌握与临床实践等综合评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 结论 实施置入滤器静脉溶栓指导模式进行教学下肢静脉血栓置入滤器后给予溶栓、抗凝综合治疗效果良好,成功率高,安全性强,临床值得推广。

[关键词] 下肢深静脉血栓;置入滤器;综合治疗;教学体会

[中图分类号] R543.6 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5654(2018)11(c)-0106-02

下肢深静脉血栓(DVT)是临床常见病、多發病,通常起始于小腿深静脉,逐渐向上移行。在一定情况下血液在深静脉腔内形成凝固,引发下肢肿胀、疼痛、皮肤色素沉着等临床症状的一种疾病,如果不及时治疗容易导致栓子脱落形成肺动脉栓塞,甚至危及患者生命[1-2]。传统的药物溶栓或手术摘除治疗风险大疗效欠佳,介入置入滤器及综合治疗效果显著,同时预防栓子脱落引发肺动脉栓塞。该研究选取 2016年10月—2017年10月期间在该院心内科实习的12名医学学生为研究对象,进行教学方法研究,取得显著临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 实习生资料 选取在该院心内科实习的12名学生为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组6名,其中对照组中女生2名,男生4名,年龄22~24岁,平均年龄(23.5±2.17)岁;观察组中女生3名,男生3名,年龄21~25岁,平均年龄(23.0±1.29)岁,两组学生在性别、年龄等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.1.2 病例组资料 治疗下肢深静脉血栓50例,随机分为观察组与对照组,观察组25例,男13例,女12例;年龄29~80岁,平均61岁,实施置入滤器静脉溶栓治疗,对照组25例,男14例,女11例;年龄28~79岁,平均60岁给予抗凝治疗与溶栓治疗。两组病例在性别、年龄等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 对照组实习生采用传统教学法。

1.2.2 观察组 观察组的实习生在对照组的基础上,实施置入滤器静脉溶栓指导模式进行教学,具体教学内容如下:(1)实习生到科室后要结合个人特点进行教学实践,试将病例教学法应用于临床药学实习中,要掌握置入滤器静脉溶栓治疗方面的知识。(2)教学理念要贯穿于实验设计,实习的目的掌握临床治疗的知识,重点是置入滤器静脉溶栓方面的知识:①抗凝治疗知识。②讲解溶栓过程中给依诺肝素1 mg/kg每12 h皮下注射7~10 d,出院继续抗凝3个月。③讲解置入临时滤器方法:所有患者均经SIEMENS Artis zee III/zeego III数字减影机健侧下肢静脉顺行性静脉造影,确定静脉血栓;JR4.0或AL1.0造影导管确定左右深静脉开口,滤器置入在左右肾静脉开口下方1 cm,下端最好在左右髂总静脉上方,如果深静脉位置低,可能置入健侧髂总静脉(2例)(给滤器取出带来困难),25例患者成功置入滤器。④溶栓治疗知识:讲解患者患侧建立静脉通路,评估患者情况年龄>70岁,1次/d,30~50万U尿激酶静点;年龄<70岁,2次/d,30~50万U尿激酶静点,每次静点1 h,静点过程中止血带加压股总静脉,使尿激酶进入深静脉,尿激酶使用7~10 d,配合使用银杏叶提取物及水蛭静点,患者患侧肢体抬高30°,穿弹力袜;住院7~10 d出院,滤器留置最短17 d,最长46 d,平均24 d。

1.3 临床疗效评价

观察指标包括临床症状、体征改善情况,下肢深静脉开通情况及近期并发症发生情况;疗效评价:显效:患者胸闷、呼吸困难消失,指尖血氧饱和95%以上,循环稳定,健、患肢周径差<1 cm。有效:静息状态下午胸闷、呼吸困难症状,活动时偶有胸闷、气短症状,健、患肢体周径<2 cm。指尖血氧饱和度90%~94%。无效:胸闷、呼吸困难未缓解,健、患肢体周径无差别,指尖血氧饱和度<90%,死亡。

1.4 统计方法

通过对所得的数据进行分类汇总、对比分析,再将所有的数据利用SPSS 20.0统计学软件进行统计学分析处理,计数资料以百分数(%)表示,进行χ2检验,计量资料以(x±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 学生考核成绩比较

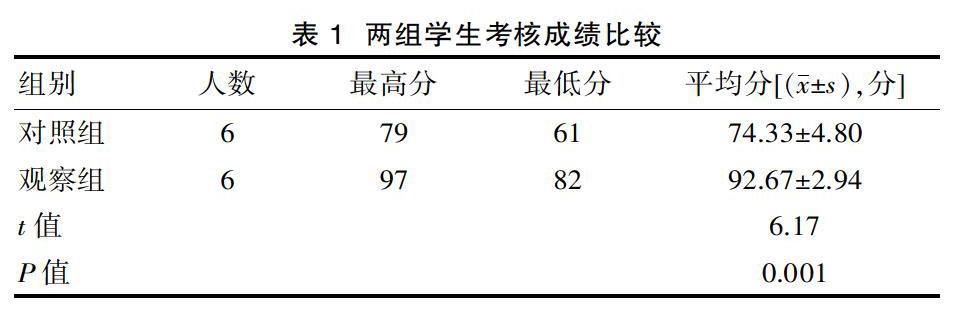

对比两组学生考试成绩,观察组平均分为(92.67±2.94)分,对照组平均分为(74.33±4.80)分,差异有统计学意义(t=6.17,P=0.001),观察组学生对知识掌握与临床实践等综合评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组教学病例治疗效果比较

对照组总有效率72.00%,观察组总有效率为96.00%,差异有统计学意义(χ2=5.06,P=0.025<0.05),见表2。

3 讨论

下肢深静脉血栓形成因素很多,主要因素是环境因素和遗传因素,病理改变是静脉血管内膜或静脉壁损伤。中枢性血栓是指累及腘、股、髂静脉血栓;末梢血栓是指腘静脉远侧血栓。中枢性血栓脱落最危险,是肺动脉血栓主要来源。肺动脉血栓是常见急危重症之一,漏诊率、误诊率和死亡率都很高,积极治疗深静脉血栓,对预防肺动脉栓塞很重要。深静脉的治疗方法包括抗凝、溶栓、手术取栓、中医中药和各种介入方法取栓。目的是恢复静脉通畅,防止复发和保护静脉瓣功能,预防肺动脉栓塞。静脉置入滤器有重要价值,肺动脉栓塞是深静脉血栓溶栓及机械取栓的重要并发症。研究证实,不在置入滤器保护下溶栓,致命性肺动脉栓塞发生率很高[3]。在溶栓时使用静脉滤器,对预防肺动脉血栓有重要价值,既能保持静脉通畅,又能挡住栓子,滤器置入及取出方法简单、安全,且创伤小、风险小,预防作用是显著、长期的[4-5]。

该院下肢深静脉血栓患者在抗凝基础上,置入下腔静脉滤器,给予患侧肢体加压静脉溶栓,1~2次/d,大约30~50万U/次,同时穿弹力袜,患者肢体抬高30°,综合治疗后症状、体征较前明显改善,胸闷、呼吸困难改善,溶栓前后患侧肢体周径减小,取出滤器后继续抗凝治疗3~6个月,口服达比加群110 mg日次口服3例,另22例口服华法令,国际标椎化比值1.6~3.0之间。所有患者未发生严重并发症。在滤器保护下,抗凝加溶栓等综合治疗安全有效,治疗过程中掌握正确给药方式,以便尿激酶均匀充分接触深静脉血栓,减少药物流失,提高最大药物药效,溶栓过程中密切观察患者生命体征,经常询问有无黑粪便情况,刷牙时有无出血,患者有无贫血及继发感染情况,一旦有出血情况发生,停药同时紧急处理,避免发生重大并发症。掌握溶栓及出血尺度,不能过度追求疗效加大溶栓剂量,这样会带来更多出血并发症。

综上所述,实施置入滤器静脉溶栓指导模式进行教学对下肢静脉血栓置入滤器后给予溶栓、抗凝综合治疗效果良好,成功率高,安全性强,减轻患者痛苦,提高患者预后及生活质量,值得在临床上推广应用。

[参考文献]

[1] 王秀平,刘建,王彬,等.双侧股静脉入路在左下肢深静脉血栓介入治疗中的应用[J].介入放射学杂志,2011,20(1):48-51.

[2] 田玉龙,张曦彤.下肢深静脉血栓介入治疗发生肝素诱发血小板减少伴血栓形成综合征一例[J].介入放射学杂志,2012,21(1):53.

[3] 任晖,郑时康,祝鹏.置入下腔静脉滤器联合溶栓治疗下肢深静脉血栓形成临床观察[J].心脏杂志,2012,24(4):510.

[4] 夏东洲,丁秀琴.DSA急诊下肢深静脉血栓(DVT)经皮下腔静脉滤器(VCF)置入并溶栓导管留置的临床应用[J].当代医学,2010,16(11):151-152.

[5] 任晖,郑时康,祝鹏.下腔静脉滤器置入联合介入性溶栓治疗下肢深静脉血栓形成[J].中西医结合心脑血管病杂志,2012,10(8):1020.

(收稿日期:2018-08-27)