清末民初“爱国小说”的兴起与演变

摘要:“爱国小说”随清末报刊中小说分类的兴起而出现,以小说地位的提升与国人小说观念的转变作为必要条件。刊载于1909年《扬子江小说报》的《罗马七侠士》是清末“爱国小说”兴起时期的代表性作品,体现出“爱国小说”是近代中西文化交流以及侠义公案小说演变的产物。民初“爱国小说”以第一次世界大战以及中日围绕“二十一条”的一系列博弈为背景迎来自身发展的黄金时期,创作时间集中于1915年3月至10月,主要刊载于《礼拜六》之中,创作时间与刊载杂志的不平衡性显示出“爱国小说”实质上是近代特殊环境中,受文学与政治双重作用而产生的特殊小说类别。

关键词:爱国小说;《扬子江小说报》;《礼拜六》;第一次世界大战

1898年,梁启超在《译印政治小说序》一文中写道:“政治小说之体,自泰西人始也。”以此为起点,“侦探小说”“社会小说”“科学小说”等西方小说纷至沓来,丰富创作题材的同时,也打破了中国小说传统的分类方式。在这一背景下,1902年梁启超主办的《新小说》于所刊各篇小说之前标注“历史小说”“政治小说”等类别,由此创立中国近代小说新的分类方式。随着新式小说分类体系在清末报刊中的广泛应用,一种新的小说类别——“爱国小说”应运而生,并在清末民初的特殊历史环境中成为反映近代社会风云变幻的一面镜子。本文拟从清末“爱国小说”的兴起与民初“爱国小说”的演变两个角度,以《扬子江小说报》与《礼拜六》为中心,对清末明初“爱国小说”的发展历程进行梳理,从而实现对这一小说类别的进一步了解。

一、《扬子江小说报》与清末“爱国小说”的兴起

“爱国”一词释义为“热爱自己的国家”。作为一条重要的社会道德标准,“爱国”思想从其诞生的一刻便与文学这一人类精神生活的重要载体紧密联系在一起。1840年,鸦片战争的炮火惊醒了沉睡的古老中国,面对空前的民族灾难与耻辱,爱国主义成为近代文学“最光辉、最集中”的主题之一。就文体而言,先秦至近代前期之间反映爱国思想的文学作品多为诗歌,小说创作虽不乏反映社会黑暗的讽刺之作,但于作品中直接表达爱国思想的作品却并不多见。这一现象一方面由于小说作为叙事性文学,受到文体特征与写作方式的限制,另一方面则是由于小说在中国古代长期被视为“小道”“不足观”的功能定位所致。近代前期之前,小说在整个文学体系中始终未能摆脱边缘性的文体地位,爱国思想因而无法在小说作品中得到直接体观,“爱国小说”也就无从产生。

可见,“爱国小说”的产生必须以小说地位的提升以及国人小说观念的转变为基础,而兴起于近代的“小说界革命”则使这一条件最终成熟。1902年,梁启超在《论小说与群治之关系》一文中开宗明义地指出:“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。……何以故?小说有不可思议之力支配人道故。”首次将一向被视作“末技”“小道”的小说与“治国安邦”相提并论。而在整个“小说界革命”中,梁启超等近代小说理论家将小说奉为“国民之魂”“正史之根”,把小说由一种边缘性文体提升至“文学之最上乘”,从而使国人的小说观念发生根本性变革。在这一背景下,爱国思想与小说在各自的发展过程中渐行渐近,最终交汇于“小说界革命”这一历史性节点,正如1902年《新民丛报》在对即将出版的《新小说》进行宣传时所言:“本报宗旨,专在借小说家言,以发起国民政治思想,激励其爱国精神。一切淫猥鄙野之言,有伤德育者,在所必摈。”自此,人们开始将爱国思想在小说中显露地表达出来,小说与诗歌一样成为爱国思想的载体,“爱国小说”的产生已是水到渠成。

清末报刊中冠以“爱国小说”之名的作品有《情天债》《罗马七侠士》等。《情天债》1904年1月17日至4月16日刊载于第一至四期的《女子世界》,作者署名“东海觉我”,类别标注具体为“女子爱国小说”。刊载于《扬子江小说报》的《罗马七侠士》则直接标注“爱国小说”,这一作品由此成为清末“爱国小说”兴起阶段的代表作。

《扬子江小说报》1909年5月19日创刊于汉口,其之所以能开近代“爱国小说”之先河,与报刊主办者先进的编辑理念密切相关。《扬子江小说报·创刊号》刊有署名“瞿园胡楫”的《(扬子江小说)报缘起》,文章开篇指出:“天地间足以监督政府之强权,代表国民之舆论者,报章之能力也。天地间足以洗剔顽锢之脑气精,变更腐败之习惯性者,小說之能力也。报章与小说并发达于天下,而后国家文明程度之增长,乃如极沸鼎之水汽蒸蒸上升于云表。有小说而无报章不可,有报章而无小说亦不可。”将小说与报刊视作不可分割的整体,显示出以小说作为主要刊载文体的编辑理念。此后作者接着写道:“盖报章偏于改良政治之一方面,小说偏于改良社会之一方面。改良政治之问题,其义理既高,其担任至重,可警觉一般有学力之志士,不可以开通一般不知不识之国民。惟以家庭社会之事,编以浅近白话之文,使愚者读之而惊为奇,小人读之而引为戒,潜移默化,则沉迷昏梦者,自渐生合群爱群之思想。……试执小说与报章,度长较大,衡轻量重,其造就普通国民之效力,初不在报章下也。”突出强调小说因其“浅近白话之文”的特点而在“改良社会”中所具有的独特优势。由此可见,经过“小说界革命”的激荡,《扬子江小说报》的主办者已经彻底摆脱将小说视为“小道”的传统文体观念,对小说的文学地位以及社会功用均给予了充分重视。除此之外,作者于文末宣称:“……泊(涫)乎海禁大开,轮舶云集,东西洋潮流输入我震旦者愈涌。我邦人士稍有世界之雄心者……又知高尚之义理,浩瀚之文章,不足以唤醒醉生梦死之睡眠也。编成小说,以鼓舞民智……故本社同仁组织一扬子江小说报社,仿杂志体,月出一册,以开化普通一般国民为宗旨。凡于忠奸大节、中外伟人。及内忧外辱之近状、人民顽锢之性质、科学、地舆、理想、实事……务使一般读者于诙谐滑稽之间,即以启发其神智,鼓舞其热肠,此则本社同仁创设是社之苦心也。本社预收国民进化之功,不专注谋一己之私利,故不求辞藻之工,但期有补于社会,宁为体例不备,无使事理之乖张。……”明确指出《扬子江小说报》“开化普通一般国民”的办刊宗旨。

需要注意的是,近代报刊在地域上以上海最为集中,其他地区的报刊无论数量与质量均处于落后地位,这一极不平衡的格局严重限制了近代报刊的发展以及新兴思想的传播。作为近代中国上海地区之外较早的小说刊物,创刊于汉口的《扬子江小说报》在其发行伊始便显示出强烈的自豪感与使命感,如王钝根在《(扬子江小说报)发刊词之五》中所言:“夫以小说魔力之大,感化之速,例以吾国二万万方里之土地,四万万丁口之人民,则其杂志之发行,虽多至数千百种,未足为多。而今夷考其实,乃仅有一上海,月布小说杂志一二種,不亦陋乎?今若日边缘之区,其民程度不足,尚未足以语此,则如扬子江流域所经之通都大邑,要皆号为得风气之先者也,而夷考其实,则亦仅有一上海,月布小说杂志一二种,不亦羞乎?……同人有鉴于此,爰集同志,共矢宏远,发起兹报。……其名以‘扬子江命名者,盖当创设之始,同人不敢过存奢望,而日将以普及全国也。若以之被于扬子江流域,以辅教育所不及,则固同人所甚愿也。”在这种自豪感与使命感的鼓舞下,“开化普通一般国民”的办刊宗旨得以强化,《扬子江小说报》由此体现出迥异于众多纯文学性期刊的现实功利性特征,因而其所刊作品较少言情游戏之作,而多为与现实政治相关的题材,爱国思想就此成为刊载作品重要的思想来源。最终,编者对于小说的重视以及功利性的办刊宗旨,使小说与爱国思想在《扬子江小说报》中产生了交集,中国小说史上最早的“爱国小说”就此诞生。

《扬子江小说报》今存前五期,《罗马七侠士》于1909年5月19日第一期开始连载,作者署“胡石庵”,前两期标注“爱国小说”,后三期标注“奇情爱国小说”,至第五期时整部作品尚未结束。小说前五期回目分别为:《月神庙琵琶擅顿老风人堡宝剑卖侯生(第一回,1909年5月19日)》《威士忌巧访黑衣侠坡仙拿大开武士会(第二回,1909年6月18日)》《苦命儿伤心哭父母,独夫贼辣手害英雄(第三回,1909年7月17日)》《伸巨掌窗前退刺客,使长枪会上败英雄(第四回,1909年8月16日)》《大不平侠翁逞奇勇,小失算义士被幽囚(第五回,1909年9月14日)》。作者于卷首作一“楔子”,可视为整部作品的故事梗概:“这部书,便是说西历纪元以前五百余年间,古罗马帝国一段事迹。这罗马帝国自纪元前七百五十三年起,至纪元前五百余年间,已易君六位,忽然生出一个暴乱之主,行纂(篡)逆之事,握住罗马君主大权,横行无忌,上下离心,外患纷起。眼看罗马帝国危亡旦夕,却亏有数位豪杰之士,仗一片爱国热忱,逐暴君,行新政,御强敌,救危城,奇情侠行,照耀千古。种种事迹,真个令人可歌可泣、可惊可骇、可爱可慕者,不一而足。今虽代远年湮,伊人已渺,而英风义气,实有不可埋没者。闲着无事,待小子权理宿墨香毫,一效龙眠白昼。正是:未得跃身千古上,聊从纸上识英雄。列位勿噪,且听小子一一讲来。”作为已知最早的“爱国小说”,通过《罗马七侠士》我们可以对“爱国小说”的源流加以考察。

就作品内容与形式而言,“爱国小说”是近代特殊环境下中西文化交流的产物。在近代小说的发展变革中,翻译小说起到了导夫先路的作用,从思想倾向、艺术形式等诸多方面均给予中国小说家巨大的启示,翻译小说也因此一度成为近代小说创作的主流形式,但在1907年达到鼎盛之后,由于作品质量的下降以及读者阅读趣味的转移等因素,翻译小说陷入萎靡不振的局面,近代小说创作随之变为以本土作家自行创作为主。“爱国小说”诞生于1909年翻译小说由盛而衰的转折点上,通过《罗马七侠士》的行文布局,我们可以清晰地看到这一转折过程所留下的痕迹,小说在体例上采用传统的章回体,具体内容则写侠义之士在国家危难之际行侠仗义、救困扶危,这一故事类型在中国本土小说中早已写得烂熟。从这些角度看,《罗马七侠士》等“爱国小说”与中国传统的章回体小说相比并无二致,但作者却将整个故事的发生背景设置在“西历纪元以前五百余年间”的“古罗马帝国”,这一新奇的背景使整部作品具有了不同于中国本土题材的特质,即“西方世界发生中国故事”。翻译小说刚刚进入中国时,限于作品来源以及作者翻译水平等因素,大部分作品并非按原文直译,而多是假托原有故事抒发个人情怀,或是为便于读者接受,以翻译为基础大加改造,导致最终完成的作品仅有原著的影子,这种称作“译述”“译意”或“编译”的翻译形式成为近代翻译小说创作的主要手段。此外,随着翻译小说在中国的盛行,面对读者阅读趣味以及书局出版倾向的转变,小说家们开始对翻译小说进行大量仿作,中国近代本土创作的小说由此出现大量的西方元素。在翻译小说及其仿作的影响下,近代小说中“西方世界发生中国故事”的现象也就不足为奇。由于现有资料无法查证《罗马七侠士》在西方是否具有原型故事,故而无法确定这部小说属于翻译小说的“译述”还是仿作,但无论属于哪种创作模式,以《罗马七侠士》为代表的清末“爱国小说”作为近代中西文化交流产物的性质却是毋庸置疑的。

如果从小说类别的角度进行分析,“爱国小说”当是近代侠义公案小说演变的产物。近代小说依照作品内容可分作“狭义公案小说”“言情小说”“社会小说”“历史小说”“神怪小说”五种主要类别。“爱国小说”在思想内容上与狭义公案小说以及社会小说均有类似之处,但就创作倾向而言,社会小说旨在暴露社会的黑暗、人性的丑恶,这与“爱国小说”歌颂人性光辉的创作理念恰恰相左,“爱国小说”的源流因此与狭义公案小说更为接近。传统观念上认为狭义公案小说在近代后期出现分化,狭义部分演变为武侠小说,公案部分演变为侦探小说。公案部分演变为侦探小说并无异议,但狭义部分演变为武侠小说则过于片面。侠义公案小说在描写侠客们的高超武艺的同时,也在歌颂侠客们除暴安良的美好品行,清末《七剑十三侠》《仙侠五花剑》等武侠小说则弱化了除暴安良的侠义行为,将描写重点放置于对武艺及打斗场面的具体描写上,至于民初的《江湖奇侠传》《蜀山剑侠传》等更是舍弃了侠客们的价值判断,单纯描写江湖世界中的快意恩仇,直到金庸塑造出郭靖、杨过等“为国为民”的“侠之大者”,武侠小说才再度实现“侠”与“国”的统一。但从侠义公案小说的流变过程来看,金庸的武侠小说与近代前期的侠义公案小说之间留有巨大的时间空白,按照狭义公案小说中的“狭义”部分演变为武侠小说的传统观点,在近代前期至金庸小说的这段时间里,早期武侠小说可以视作“侠”的载体,“义”的部分则并未在早期武侠小说中得到直接体现。对于这一现象,唯一合理的解释是侠义公案小说在近代演变过程中除侦探小说与武侠小说外尚有其他小说类别承接其思想内容。在近代后期的众多小说类别中,“爱国小说”诞生于清末,并于民初继续发展,时间上恰好处于近代前期与金庸小说之间,并且“爱国小说”所描写的大义凛然、为国牺牲等情节,也与侠义公案小说中侠客们的除暴安良有着高度的相似性,据此,我们可以认为“爱国小说”在清末民初的时间段里成为了近代侠义公案小说中“义”的载体。具体而言,因晚清腐败统治而产生的失望情绪使侠客们舍弃国家而行“义”,清末的革命热潮与民国的建立使人们重拾对国家的希望,“义”随之再度转化为对国家的热爱,可知狭义公案小说中的“义”与“爱国小说”的“爱国”均为近代中国国家观念演变的产物,彼此之间一脉相承。需要指出的是,狭义公案小说中“义”的部分在清末民初的载体并非仅有“爱国小说”一种,“社会小说”“国民小说”等小说类别中对社会现实以及国家命运的关注均是对这一思想的继承与演变,不过这并不影响狭义公案小说作为“爱国小说”源流的判断。

综上所述,清末“爱国小说”是近代特殊背景下中西文化交流的产物,同时也是近代狭义公案小说演变的结果。这一小说类别诞生之初仅有寥寥数篇,但随着辛亥革命的成功以及民国的建立,在民初的风云激荡中,“爱国小说”获得新的发展,并开始在近代众多小说类别中显现出其独特的价值。

二、《礼拜六》与民初“爱国小说”的演变

中国报刊业诞生于清末,并在民国初年获得进一步发展。根據《中国近代期刊篇目汇录》统计,1911年创刊的期刊杂志为17种,而民国建立后的1912年与1913年则分别增至36种与50种。以民初大量期刊杂志的创刊为基础,“爱国小说”获得更为广阔的发展平台,进而在数量与质量上均较清末实现了巨大提升。

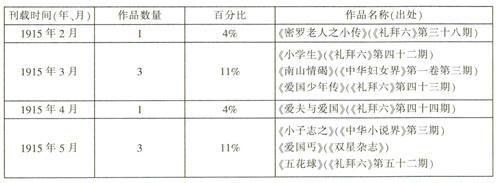

据笔者统计,与清末的寥寥数篇作品不同,在民国建立至五四运动爆发的近十年时间里,各种期刊杂志中刊载的“爱国小说”已达33篇,如果把这些作品按时间顺序进行排列,可以整理为如下表格:

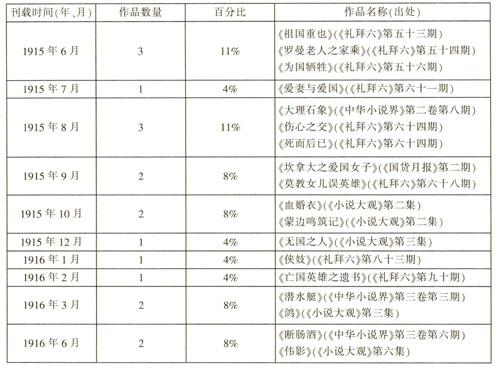

由此可以看到,33篇“爱国小说”并非平均分布于民初的近十年里,而是呈现出极不平衡的状态,具体可分作三个阶段:1912年至1914年为第一阶段,共计2部作品,整体创作情况与清末相比并未发生太大变化:1915年与1916年为第二阶段,共计26部作品,数量上占全部作品的近80%,成为民初“爱国小说”的主体部分;1917年至1919年为第三阶段,共计5部作品,可视作上一阶段“爱国小说”创作的延续。在全部三个阶段中,第二阶段时间跨度最短,但作品数量最多,民初“爱国小说”创作在时间上的不平衡状态由此显而易见。如果将作为民初“爱国小说”创作主体的第二阶段单独视作一个整体进行分析,可以发现1915年最后一部作品为12月1日刊载于《小说大观》第三集的《无国之人》,1916年的首部作品为1月1日刊载于《礼拜六》第八十三期的《侠妓》,两部作品之间仅仅间隔一个月的时间,1915年与1916年两年中的“爱国小说”由此保持连续性并成为一个整体。但如果将这一整体内部的26部作品进一步按照刊载时间进行排列,则又如整个民初时期的“爱国小说”一样呈现出极不平衡的特点。对此,我们同样以表格的形式进行呈现:

上表显示,在1915年与1916年两年的时间里,26部“爱国小说”分布在其中的14个月中,一个月内刊载的作品数量为一至三篇。在有“爱国小说”刊载的14个月里,刊载三篇作品的共有4个月,全部集中于1915年,分别为3月、5月、6月、8月,其间间隔的4月与7月也分别有1篇作品问世,如果将3月至8月之间的6个月作为一个整体进行考察,在半年的时间里共有14篇“爱国小说”问世,占到了1915年与1916年两年间全部作品的一半以上,若将连续出现两篇作品的1915年9月与10月也计算在内的话,这一时期的作品数量将达到18篇,不仅构成了1915年与1916年“爱国小说”的主体,并且也占到整个民初时期全部作品的一半以上。以上数据显示出民初“爱国小说”创作的基本脉络:在民初近十年的时间里,“爱国小说”主要出现于1915年与1916年,而这两年中的作品又集中于1915年3月至10月的8个月内,可见,民初“爱国小说”较清末获得显著发展的同时,在创作时间上也呈现出极不平衡的状态。

与创作时间的不平衡类似,民初“爱国小说”在刊载杂志的分布上同样极不平衡。据统计,民初刊载“爱国小说”的杂志共有12种,每种杂志的具体刊载数量如下:

上表显示,《礼拜六》(前百期)作为民初“爱国小说”的主要载体,其刊载的15部小说已接近民初作品总量的一半。排在《礼拜六》之后的杂志为《小说大观》与《中华妇女界》,刊载作品数量分别为5部与4部,其他9种杂志均只刊载一部作品,民初“爱国小说”在刊载杂志上的不平衡状态显露无遗。

民初“爱国小说”在刊载时间与刊载杂志上均呈现出不平衡状态,如果进一步分析,则可以发现两种不平衡状态之间的某种契合。《礼拜六》作为创办于民国初期的一份通俗文学杂志,民初全部33部“爱国小说”有15部刊载于这份杂志的前一百期中。《礼拜六》中的“爱国小说”作为民初“爱国小说”的主体,以刊载时间连续性为标准可以分作四部分:刊载于第一期的《拿破仑之友》与刊载于第三十八期的《密罗老人之小传》为第一部分,刊载时间分别为1914年6月6日与1915年2月20日,两部作品间隔近九个月;刊载于第四十二、四十三、四十四期的《小学生》《爱国少年传》《爱夫与爱国》为第二阶段,出现时间与第一阶段间隔一个月,三部作品之间则仅仅间隔一个星期,十分紧凑:刊载于第五十二期至六十四期之间的7部作品为第三阶段,与上一阶段间隔近两个月,七部作品之间间隔时间最长不超过一个月:刊载于第六十八、八十三、九十期的其余三部作品为第四阶段。在全部四个阶段中,第二阶段在作品数量上成为《礼拜六》(前百期)“爱国小说”的主体,就连续性而言也是创作最为稳定的时期。如果将这一阶段放在整个民初“爱国小说”的发展过程中加以考察,期间连续出现的七部作品可以视作民初“爱国小说”创作的巅峰。据此我们可以从刊载杂志的角度梳理出民初“爱国小说”的发展脉络:在民初近十年中的期刊杂志中,“爱国小说”主要刊载于《礼拜六》,而《礼拜六》中的“爱国小说”多刊载于1915年下半年前后的八个月内。前文已经提及,在民初近十年的时间里,“爱国小说”最为集中的时间段为1915年3月至10月的八个月内,而《礼拜六》“爱国小说”创作的主体部分,即第三阶段中的第一部作品刊载时间为1915年5月29日,最后一部作品刊载时间为1915年8月21日,在时间上与“爱国小说”在整个民初时期最为集中的时间段恰好吻合。对于民初“爱国小说”在刊载时间与刊载杂志上两种不平衡状态之间的这一契合,我们可以解释为《礼拜六》在1915年下半年前后大量刊载“爱国小说”,由此导致整个民初“爱国小说”在刊载时间上的不均衡,也可以解释为1915年下半年前后出现的“爱国小说”集中刊载于《礼拜六》,由此导致整个民初“爱国小说”在刊载杂志上的不均衡。但不论如何解释,1915年下半年前后的8个月注定成为民初“爱国小说”发展的关键时期。

1915年前后发生的最重大事件当属一战的爆发与蔓延,而其对中国的影响又以1914年底日军占领青岛和1915年5月中日签订“二十一条”为节点分为前后三个时期。1914年一战爆发初期,由于战争范围尚局限于欧洲,因而国人对此多持观望中立的态度,与此相对应,整个1914年《礼拜六》刊载的“爱国小说”仅有一篇。1915年上半年随着日本提出对山东的权益要求以及“二十一条”内容的陆续曝光,国人开始意识到中国的主权利益已经受到损害,反日情绪在社会中开始蔓延,只是由于“二十一条”尚未全部披露,民众的情绪多以焦虑为主,在此期间内《礼拜六》刊载的“爱国小说”共计4篇,较上一阶段出现了缓慢增长。1915年5月25日随着中日最终签订“二十一条”,社会中积蓄已久的反日情绪被彻底点燃,各种反日活动此起彼伏,《礼拜六》这一时期刊载的“爱国小说”也激增至8篇,成为“爱国小说”这一小说类别诞生以来作品产生最为集中的时期。1916年中《礼拜六》刊载的“爱国小说”仅为两篇,数量上的锐减一方面是由《礼拜六》于1916年4月29日出刊至100期后宣布停刊,另一方面也与这一时期中国社会中反日运动的落潮密切相关。

通过以上梳理可以看到,《礼拜六》中的“爱国小说”与这一时期民众对于时局的态度息息相关,社会中爱国情绪高涨时,“爱国小说”随之兴盛,反之则陷入低潮,“爱国小说”由此成为反映1915年前后社会状况的一面镜子。

结语:由近代小说观念的变迁看“爱国小说”的实质

近代社会是中国小说观念急剧变化的时期。经过“小说界革命”的激荡,小说由“不足观”的“小道”一躍成为“文学之最上乘”,其社会功用随之获得空前重视。但随着时间的推移,梁启超等人将小说视作政治宣传工具的做法愈发受到其他小说理论家的质疑,如黄人即一针见血指出:“(小说界革命)有一弊焉,则以昔之视小说也太轻,今之视小说又太重也。”对于小说的实质,黄人认为:“小说者,文学之倾于美的方面之一种也。”从而在政治小说大行其道的“小说界革命”后期对小说作为文学作品的实质进行了有力的强调。徐念慈紧随黄人的观点,明确对小说进行定义:“小说者,文学中之以娱乐的,促社会之发展,深性情之刺戟者也。”以黄人、徐念慈为代表,“小说界革命”之后的近十年间,人们对于小说的态度经历了由将小说视作政治工具到回归小说文学本质的转变,在这一过程中,中国近代小说理论最终成熟。

但理论毕竟不等于创作,黄人等虽然意识到“小说界革命”过分强调小说政治作用的偏颇,并力图对其进行纠正,但在实际的创作与办刊过程中却未能彻底贯彻这一理念,以黄人主办的《小说林》为例,第五期连载的《亲鉴》是对当时举办的上海庆祝预备立宪大会的纪实描写,讽刺挖苦,毫无恭敬之意;秋瑾遇害之后,所刊《碧血幕》一文更是直指清政府预备立宪的骗局,“把这一粒民族种子,借那‘立宪两字作幌儿,可以从此永绝于天壤。”从倡言恢复小说的文学本质到刊载如此愤激的言辞,办刊理念的天渊之别归根到底是时局使然,在近代社会变幻莫测的政治环境中,小说家很难像在和平年代中那样超然世外,进行纯文学的创作,近代小说也必然会对动荡的时局进行反映,其差异仅仅在于与政治的关联程度不同。

“爱国小说”诞生于清末,鼎盛于一战前期,“二十一条”签订后最终归于沉寂,其发展历程是近代的社会剧变在文学创作中的直接反映,而《礼拜六》于不同时间段内对此类小说的刊载程度则显示出近代社会中文学与政治之间无法割裂的联系。所以,“爱国小说”实质上是近代特殊环境中,在文学与政治双重作用下产生的特殊小说类别,随着时间的推移,其必然与风云激荡的近代社会一同落下帷幕。

作者简介:王双腾,山东大学文学院博士生,主要研究方向为明清文学、近代文学。