产能过剩治理:靠政府还是靠市场

(南京财经大学 经济学院, 江苏 南京, 210023)

一、引言

纵观经济学发展史,市场和政府的关系始终是争论的焦点话题。在20世纪30年代的大萧条之前,主流经济学认为市场应该是自由竞争的,政府的功能在于维护自由竞争,减少对经济活动的干预。而凯恩斯主义兴起之后,认为政府应该在市场失灵时进行必要的调控措施,弥补市场自主配置资源的能力缺陷;代表新古典综合派的Samuelson认为市场与政府“两只手”需要共同发挥作用;之后的理性预期学派与供给学派对于政府是否应该干预市场经济持有不同的观点。由此可见,经济学领域市场与政府的关系是重要的话题。

从十一届三中全会的“应该坚决实行按经济规律办事、重视价值规律的作用”,到十八届三中全会进一步强调“市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,中国越来越重视市场在资源配置过程中的地位,中国特色社会主义市场经济体制也正逐步改善。学术界也充分认可市场的配置功能在经济发展中的重要作用,例如:樊纲等(2011)认为中国的市场经济改革进一步完善了资源配置效率,对于生产力的提高具有重大贡献[1]。尤其是近些年来产能过剩问题日益严峻,许多专家学者也通过许多不同视角的研究发现,各级政府对经济活动的干预是产能过剩的重要成因。那么,如果政府减少对经济活动的干预,通过不断推进市场化改革有利于治理当下的产能利用不足现象吗?

较多研究已经指出政府对于经济活动的过多干预导致了当下的产能过剩现象。例如王文甫等(2014)[2]认为以政府购买与补贴为代表的市场干预活动,在向大企业等倾斜时,导致投资过量、产出增加过快,最后引发了非周期性的产能过剩。余东华和吕逸楠(2015)[3]也认为政府对一些战略性新兴产业进行不恰当的干预活动,导致并且加剧了光伏发电行业的产能过剩。因此,政府对市场的过多干预恶化了产能过剩现象。

如果市场化进程缓慢,即政府对市场的干预程度较高是本世纪十多年产能过剩的原因,那么,中国不断完善的市场化经济体系,使得产能过剩程度日益降低,而事实却恰好相反。而且也有研究认为政府对经济活动放松管制反而会加剧产能过剩现象。范林凯等(2015)[4]通过建立理论模型研究发现,当地方政府为追求GDP增长而降低管制力度时,会引起产能过剩严重程度上升,这意味着当政府对市场的干预程度下降时,产能利用过剩现象并没有缓解,反而愈加严重。但就现有的研究来看,尚未有研究对这一理论推断提供经验证据。本文在这一理论研究的基础上,利用新世纪以来中国大陆省际工业部门的数据,通过建立实证模型考察市场化进程对产能过剩的影响效果。

相对于现有研究,本文的边际贡献在于以下几点:(1)现有研究对于产能利用率的测算仅单一地考虑生产层面或者消费层面,研究样本也仅局限于行业范畴,本文通过将产能利用率在生产侧与消费侧进行分解,首次对2001-2014年中国大陆30个省、市和自治区(不包含西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)的产能利用率进行测算与分析,其创新之一在于将研究样本从省际与时间两个层面进行拓展;(2)尽管现有研究从理论层面上发现当前形势下市场化进程并未对产能过剩治理产生积极影响,但是尚未提供可靠的经验证据,而本文首次建立实证模型考察了市场化改革过程中政府的支配能力变化对产能利用率的影响效果,并就政府的支配能力如何通过改变投资而影响产能利用率的中介效应进行经验检验。本文期待通过谨慎细致的研究,为供给侧结构性改革过程中如何准确把握政府与市场的关系去化解产能过剩提供合理有效的政策建议。

二、相关文献评述

(一)产能过剩的定义与影响因素

“产能过剩”是微观经济学基本理论中的重要概念,是指垄断竞争型企业的平均成本高于边际成本则引起产能过剩。一些研究将产能过剩聚焦于生产层面,将产能过剩定义为潜在产能超过实际产出的状态[5-6]。但在现实生活中,一个行业是否处于产能过剩状态更多的是从产品的消费过程去判断,例如周劲(2007)[7]指出当某行业产品供给大于市场需求水平,以致某些相关经济指标超出正常范围(如成本费用利润率、企业亏损数量、资金利税率等),那么该行业可能处于产能过剩状态。

根据产能过剩的不同定义,产能过剩的测算方法也有较大差异。一些研究在生产过程中仅考虑资本这一种生产要素,并假定生产过程中资本投入与企业产出之间存在稳定的比例关系,并利用设备利用率近似模拟[8-9]或者采用面板协整[10-11]的方法估算产能利用率。当然,也有研究考虑多种生产要素,并利用生产函数或者成本函数测算产能利用率,其中,通过超越对数成本函数测算产能利用率的代表性研究主要有韩国高等(2011)等[12],而Dupont等(2002)[13]、Vestergaard等(2003)[14]等研究借助于生产函数对产能利用率进行测算。

大部分研究重点关注产能过剩(或产能利用率)的影响因素。例如:Kamien和Schwartz(1972)[15]、Bulow等(1985)[16]认为信息不对称因素导致了产能过剩问题;Kirman和Masson(1986)[17]、Cowling(1983)[18]则认为产能过剩是源于企业为了获取垄断势力而构建的垄断壁垒。Pirard和Irland(2007)[19]研究发现市场价格信号传递失灵是导致产能过剩的根源所在。产能过剩是当前制约中国经济高质量发展的主要问题。国内的研究对产能过剩的成因也进行了探讨,其中,被广泛认可的是过度投资导致产能过剩[20-21]。众所周知,过量投资引起了产能过剩,但在深层次上,信贷扭曲[22]、技术进步的资本偏向性[23]、要素价格扭曲[24]、产业政策[11]、政府不当干预[3]、地方官员任期[25]、城镇化因素[26]等因素造成了投资扩张,导致产能过剩现象进一步加剧。因此,总的来说,投资是产能过剩的直接因素,而诸如要素价格扭曲等因素间接恶化了产能过剩程度。

通过以上研究可以发现:(1)对于产能利用率的研究视角,仅局限在生产层面上,并没有从生产侧与消费侧两个层面对产能利用率进行整体的测算与分析;(2)尽管上述研究从不同的角度对产能过剩的影响因素进行了考察,但是尚未有研究从市场化改革的视角对该问题进行探讨,当然更没有研究通过实证模型考察投资的直接影响,以及市场化改革对通过投资对产能过剩产生的间接影响。

(二)投资对产能过剩的直接影响

投资对产出的重要作用可以追溯到大推进理论。英国著名的发展经济学家罗森斯坦·罗丹认为通过对不同的产业部门进行投资,可以产生“外部”经济效果,从而推动经济增长。

但是,投资对于产能过剩(或产能利用率)的影响并不仅仅因为增加了产出规模,还表现在降低的工业生产效率。毋庸置疑,投资是工业企业获取资本投入、增加资本存量的主要方式。利用现有文献的产能利用率分解方法[23],因产能利用率为市场需求水平与潜在生产能力的比值,所以可以将产能利用率在生产层面和消费层面进行分解。其中,生产侧产能利用率为实际产量与充分就业产量之比,而消费侧产能利用率为市场需求与产品供给的比值。因此,投资对产能利用率的影响也可以从生产层面与消费层面来进行分析。

首先,生产侧产能利用率可以表示为企业将潜在生产能力转化为实际产出水平的能力,因此在生产层面上企业投资主要改变生产效率水平而对产能利用率产生影响。当工业企业的生产效率提升时,投资数量增加意味着企业的资本投入上升,而要素投入数量的增多也同时说明其潜在生产能力提高,因此投资必将对生产侧产能利用率产生重要影响。当然,这种影响的大小取决于新增投资带来的产出水平,如果新增投资带来的工业产出高于现有水平,那么便意味投资行为有助于提升生产侧产能利用率。然而,现实情况却有所不同,现有研究认为中国投资效率并不高[27],因此,投资量的增加通常也不利于生产侧产能利用率的改善[23]。

而在消费层面上,同现有研究分析的方式一样[12,20],企业投资主要影响工业产出规模并进一步对产能利用率产生影响。消费层面上,工业企业投资数量的增加直接意味着生产要素数量的提升,而且目前中国工业投入产出过程中资本的产出弹性远高于其他生产要素[23],投资无疑将增加企业的现有产出水平。而且从新古典经济学中的索罗模型中人均产出随着人均资本存量的增加而增加,到大推进理论中以投资行为促进经济增长,也均一致认为投资对于实际产出具有重要贡献。当实际产出水平发生变化时,如果市场需求水平不同步变化,那么消费侧产能利用率也将发生改变。因此,投资对消费侧产能利用率的影响主要是通过增加实际产出水平而实现的。

(三)市场化改革对产能利用率的影响机制

在市场化改革进程之中,地方经济发展受政府不当干预时会引起过量投资。例如,江飞涛和曹建海(2009)[28]认为不合理的政府干预会通过风险外部化效应、投资补贴效应、成本外部化效应三大渠道影响企业投资行为。唐雪松等(2010)[29]认为缓慢的市场化或较差的经济增长业绩会加剧政府对经济的干预,在市场化较弱的情况下,会导致投资扭曲越严重。修宗峰和黄健柏(2013)[30]研究认为所谓的“过度投资引发产能过剩”的假说前提是企业类型为中央企业,而对于这类企业通过市场化来改善产能过剩问题作用并不大。徐明东和田素华(2013)[31]指出对存在预算软约束的国有企业进行市场化改革的效果并不明显,因为市场化难以改变国有企业投资的资本成本敏感性,因此对投资冲动的抑制作用也不大。

也有研究认为市场化改革之后,政府对经济活动的支配能力变弱,对不同产业活动控制能力变差,反而加剧企业盲目投资。例如范林凯等(2015)[4]研究认为,随着市场化在中国的不断推进,具有成本竞争优势的民营企业逐渐从制度约束中解放出来,并通过不断的投资扩张,导致投资量上升,效率较低的国有企业就容易出现产能过剩现象。

图1 2000-2015年中国工业企业固定资产总量

然而现实情况是,在民营企业进行扩张性投资时,其他企业投资也加快了投资的步伐。图1报告了2000-2015年中国规模以上工业企业、国有企业与外资企业的固定资产数值,可以明显看出,在整个考察区间内,工业企业固定资产总量呈现不断的规模扩张趋势,而且无论国有企业还是外资企业其固定资产总量也均有不同程度的提升。换言之,随着市场化程度的提高,投资依然呈现逐步提升的现象,反而导致产能过剩程度逐步加重。

综合以上研究不难发现,尽管市场化改革对投资将产生重要影响,但这种影响的效果仍然存在争议。综上所述,可以得到本文的研究假设:地区间的市场化程度提升,政府对市场的支配能力下降,反而导致投资泛滥,进而对产能利用率具有重要影响,并且这种影响是通过对投资产生中介效应而实现的。

图2 市场化进程对产能利用率的中介影响机制分析

三、模型设定与变量计算

(一)基本模型设定

根据前文市场化程度对产能利用率的影响机制,本部分将建立实证分析模型考察其实际影响效果。本文建立的基本模型如下

cuit=α0+α1margovit+α2CV+ε

(1)

上式中,cu表示产能利用率;margov表示市场化进程,描述政府与市场的关系特征;CV表示为了得到更为准确的估计结果而加入的控制变量集合。以上各个变量的计算方法与选取理由如下。

(1)产能利用率(cu)。参照杨振兵和张诚(2015)[32]的做法,将产能利用率定义为市场需求与潜在产出之比,那么,综合的产能利用率可由需求侧的产能利用率乘以供给侧的产能利用率计算出,即:cu=cuc×cup。其中,cuc表示消费侧产能利用率,即市场需求与产品供给水平(实际产出)的比值。在本文中,市场需求水平的代理指标是工业销售产值,产品供给水平的代理指标是工业总产值。

而cup表示实际产出水平与潜在生产能力的比值,本文参考现有研究的做法[6],采用随机前沿分析(SFA)方法来进行测算。该方法通过设定具体的生产函数,同时将生产过程中的效率损失也一并纳入生产函数,因此可以更加具体地描绘现实的生产特征,具体的生产函数设定为

(2)

其中,i与t分别为行业与时间变量,Y为工业行业的产出变量,K与L分别为资本与劳动要素投入变量。v为表示系统的随机误差项,u表示生产过程中难以避免的技术效率损失,预设为正值。根据Battese和Coelli(1992)[33-34]的方法,采用Frontier4.1软件,利用极大似然法对整个生产函数进行估计,并得到所有变量的参数估计结果,同时可以直接估算出生产侧产能利用率(cup),即

(3)

(2)市场化进程(margov)。根据前文的影响机制探讨,本文重点考察政府与市场的关系对产能利用率的影响效果,并参考现有研究的做法[1],采用“市场化指数”中政府与市场的关系这一子项目得分项对其进行度量。该指数在计算时考虑了以下五个项目:市场配置资源比例;农村居民税负;企业税外负担;政府干预;政府规模。最后所计算出的指数越高,意味着市场化进程越快,政府对市场的支配能力越弱。

(3)创新投入比重(rd)。考虑到研发投入会影响到生产技术水平,因此也必然对产能利用率产生影响,因此本文选取创新投入比重(rd)作为模型的控制变量之一,并采用科技研发投入经费的内部支出与工业总产值的比值进行度量。

(4)外商直接投资比重(fdi)。外资进入会通过技术溢出影响内资企业的产出水平,并进一步影响企业的生产技术[35-36],因此外商直接投资必然对工业产能利用率产生重要影响,本文采用外商直接投资企业工业总产值与全口径的工业总产值之比进行度量。

(5)城市化水平(city)。现有研究认为,迫于政绩考核压力,各地政府以提升城镇化作为经济发展的一个重要目标,因此也导致产能过剩问题[26]。本文以城镇人口与地区总人口之比表示。

(6)出口比重(exp)。考虑到企业可能从出口行为中学习海外国家先进的生产技术和管理经验,利于自身生产效率的提升[37],因此出口行为也是产能利用率的重要影响因素;本文用各地区工业部门出口交货值总额与工业总产值之比表示。

这样,形成的实证方程可以表示为

cuit=α0+α1margovit+α2rdit+α3fdiit+α4cityit+α5expit+ε

(4)

(二)动态延续性与内生性问题

式(4)仅仅反映了各个影响因素对产能利用率的当期影响,并未考虑产能利用率是否存在动态延续性,根据杨振兵(2016)[23]的研究结论,由于前期产能过剩现象制约后期生产投入的增加,这种预期导致后期产能过剩现象也往往存在。因此,产能利用率往往存在一定的动态延续性特征。为此,本文将(4)式中添加产能利用率的滞后一期,以此验证前期与后期产能利用率二者之间的关系。最后形成的估计方程如下

cuit=α0+γcuit-1+α1margovit+α2rdit+α3fdiit+α4cityit+α5expit+ε

(5)

同时,由于式(5)中被解释变量对解释变量可能有反向关系,因此内生性问题不可忽略。例如,研发强度会影响生产技术水平,进而影响产能利用率,但产能利用率的升高或降低也会直接影响企业利润水平,进一步影响了创新支出与研发强度,二者存在的反向因果关系将直接导致不准确的估计结果。因此,为了控制内生性问题,本文采用两步GMM方法对参数进行估计。

(三)数据来源

由于在对生产层面的产能利用率进行测算时,本文采用的是随机前沿分析法(SFA),而该方法要求样本区间内生产单位具有连续且完整的投入产出数据,基于数据的可得性以及研究的代表性与典型性,为了考察产能过剩状况及影响因素,最终选择采用《中国工业经济统计年鉴》的数据进行研究。本文的研究对象是2001-2014年中国大陆30个省、市、自治区的工业部门,之所以没有包含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省和西藏自治区,是因为样本区间内这些地区的市场化进程的数据并不规整。所有包含价格因素的变量均采用合适的价格指数平减至2000年可比价,生产函数(5)式中投入产出数据指标说明如下。

(1)工业总产出(Y)。由于年鉴中缺少工业增加值的相关数据,因此参考现有研究的做法[38-39],本文采用工业总产值作为工业产出的代理变量。

(2)工业资本投入(K)。采用永续盘存法测算资本存量,计算方法为:资本存量t=可比价全部口径投资额t+(1-折旧率t)×资本存量t-1,其中:折旧率t=(累计折旧t-累计折旧t-1)/固定资产原价t-1。而基期的资本存量,本文参考Hall和Jones(1999)[40]、Young(2003)[41]的做法,采用当年的投资额比上样本区间内各行业或省市投资的平均增长率与折旧率之和。

(3)工业劳动投入(L)。采用工业从业人员年平均人数作为劳动投入的代理变量。

(4)不同阶段市场化指数匹配。王小鲁等(2017)[42]在《中国分省份市场化指数报告(2016)》中以2008年作为基期,重新计算了各省份2008年之后市场化的改变,并进行了相应的打分,这同时意味着王小鲁等(2017)中2008年之后的数据与之前公布的数据统计口径有所不同。考虑到该指数只是为了衡量不同年份、不同省市之间市场化程度的大小,其目的是用于比较,其本身的数值大小并无实际意义,因此为了与之前公布的数据进行整合,本文需要将之前公布数据进行处理,求出统一口径下的市场化程度,具体方法为:首先将本次《中国分省份市场化指数报告(2016)》中2008年的数据与之前公布的2008年的数据求比值;然后用该比值乘以各省2001-2007年份的相应数据即可得得到新的口径下各年份(2001-2007)的市场化指数。

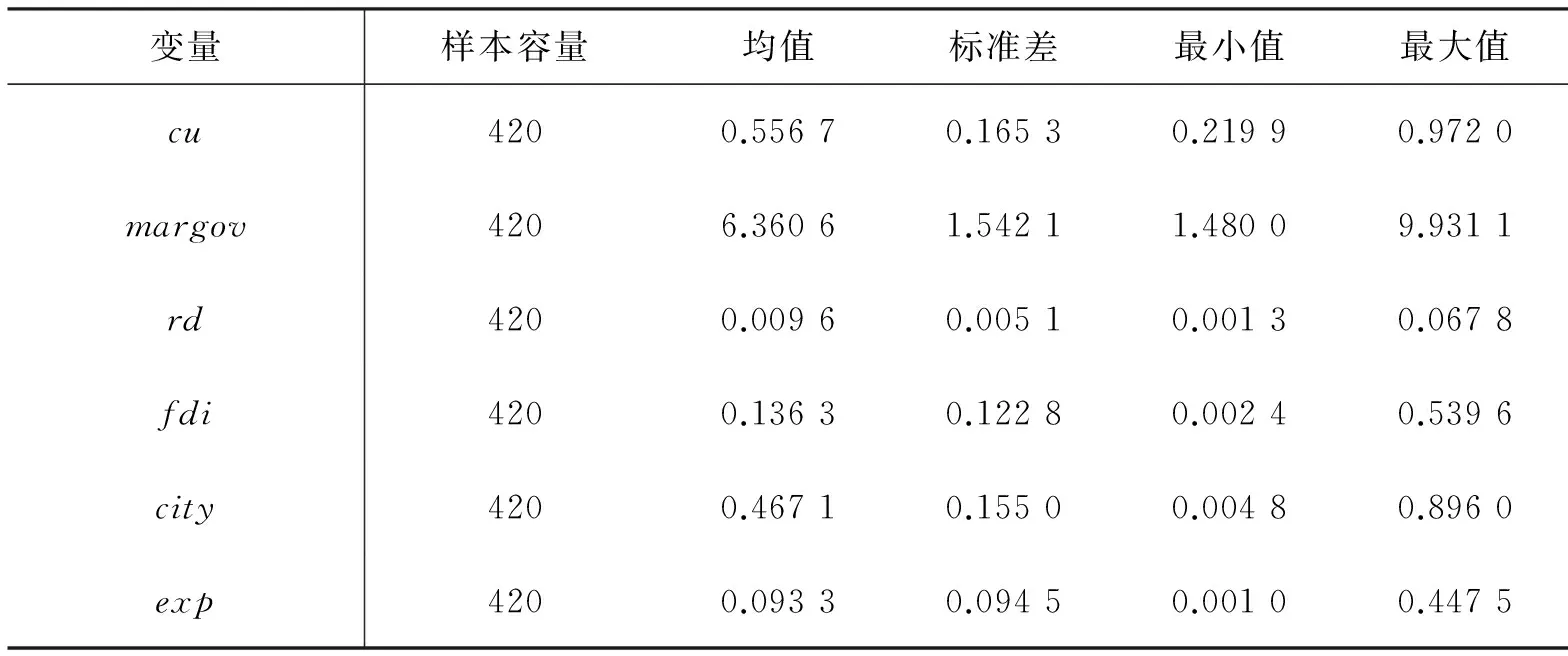

本文将各个变量的统计描述报告于表1中。

表1 各变量统计描述

四、基本结果分析

(一)产能过剩的测算结果

1.模型设定的优劣判定

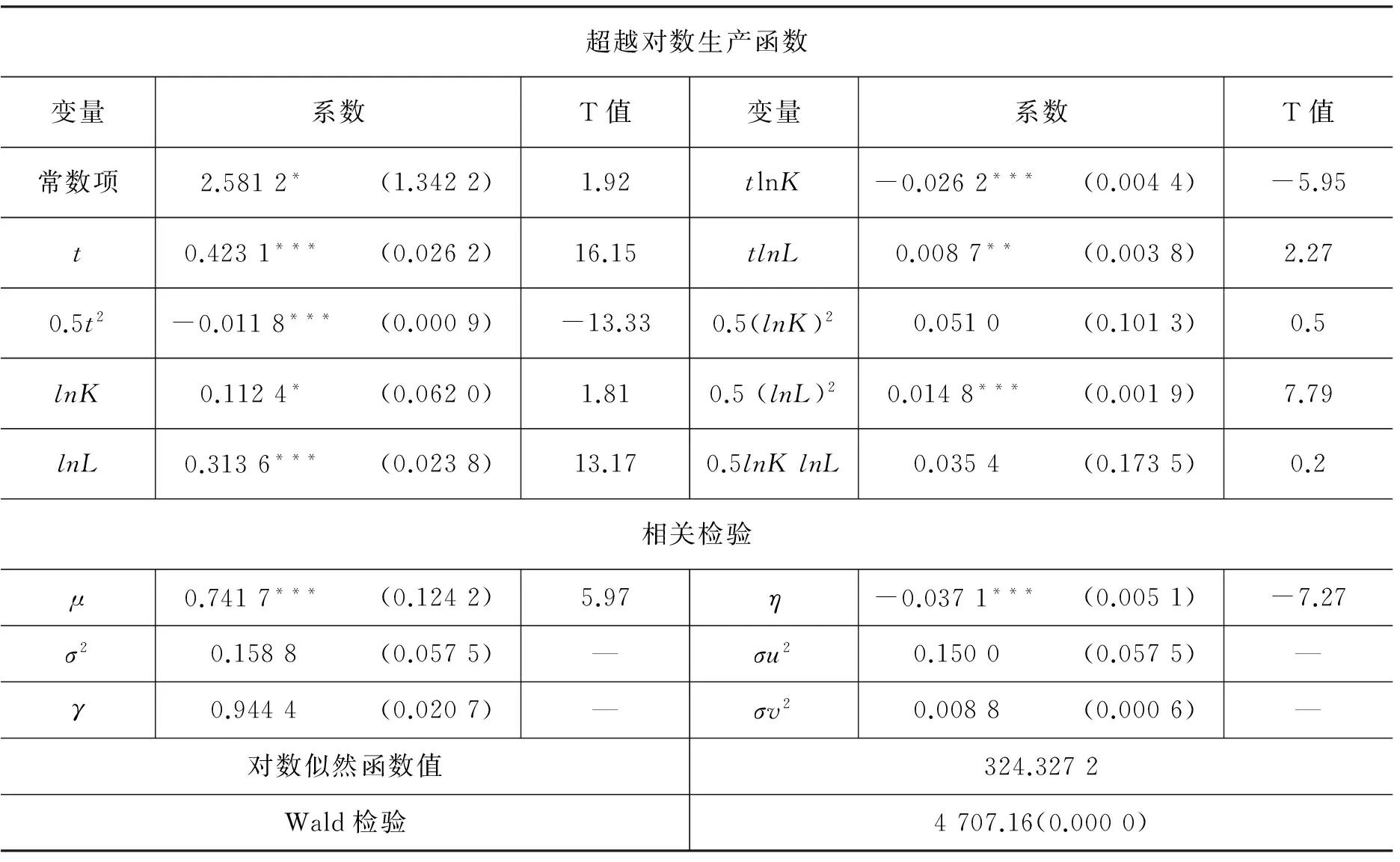

通过frontier4.1软件测算出生产侧产能利用率之后,再与消费侧产能利用率相乘即可得到综合产能利用率。表2报告了模型估计过程中各变量的系数与检验结果。

式(2)的参数估计结果如表2所示。可以看到,绝大多数参数的显著性较强,说明该模型能够在一定程度上对产能过剩问题进行解释。从模型设定和生产非效率的检验结果看,较小的极大似然估计值和单侧Wald同样显示了模型的解释力较为理想。总体方差表示随机冲击和非效率对产出波动的影响程度,其值为0.158 8,说明非效率项和误差项的波动幅度不大。是与之比,该值为0.944 4且在1%的水平上显著,说明模型中综合误差项的波动大部分来源于技术非效率,受随机冲击的影响较小(5.56%)。以上所有信息说明,本文选用随机前沿模型测算生产侧产能利用率的结果比较可信。由于消费侧产能利用率测算方法(市场需求水平/实际产出水平)相对简单,本文并未报告消费侧产能利用率的详细结果,只对生产侧产能利用率的测算模型的优良性进行说明,并对中国大陆30个省、市和自治区工业部门的综合产能利用率状况作了进一步的分析和总结。

表2 生产侧产能利用率测算模型参数估计结果及模型优劣评价

2.产能利用率的测算结果

本文通过随机前沿分析的方法(如公式3所示)测算了生产侧产能利用率(cup),然后与消费侧产能利用率(cuc)相乘得到最终的综合产能利用率(cu),最后将整体的结果报告于图3与图4。

图3 2001-2014年中国工业整体产能利用率

图4 2001-2014年中国各省工业整体产能利用率

通过图3可以看出,2001-2014年中国工业部门整体的产能利用率一直表现出下降趋势,这与当前逐渐严重的产能过剩状况相吻合。通过产能利用率的分解结果可以看出,消费侧产能利用率一直处于较高水平(0.98左右),而且相对比较稳定。但生产侧产能利用率变化却较大,从2001年的0.638 3,下降至2014年的0.495 0,下降了22.45%。正是因为生产侧产能利用率变动较大,而消费侧产能利用率波动较小,导致了综合产能利用率的波动主要是由生产侧产能利用率变化引起的。从图3可以直观地看出,生产侧产能利用率与综合产能利用率走势几乎完全一致。

从省际层面来看(如图4所示),明显地,综合产能利用率的高低依然主要由生产侧产能利用率大小所决定。但从产能利用率的大小来看,不同省市的产能利用率水平具有较大差异。对于研究样本中的30个省市而言,天津、北京、上海的产能利用率处于较高水平,产能利用率依次为0.952 7、0.869 4、0.829 4;而青海、黑龙江、山西等省市的产能利用率则处于较低水平,产能利用率仅分别为0.343 9,0.334 7,0.308 5。总体来看,东部地区(0.721 5)的产能利用率水平要高于中部(0.514 5)与西部(0.434 1)地区。其中缘由大致可以包含以下两个方面:一方面这是因为东部地区各省市工业部门的生产技术要高于中西部地区,因此,对于潜在产出的挖掘能力较强,意味着生产侧产能利用率较高;另一方面由于东部地区较为富裕,产品消费需求水平较高,消费侧产能利用率也处于较高水平。

(二)动态面板方程估计结果

本文将式(5)的估计结果报告于表3。其中模型1包括主要考察的关键变量的回归结果,模型2为加入控制变量的回归结果。可以看出,无论模型1还是模型2,通过Arellano-Bond对方程的干扰项进行序列相关性检验,发现两个模型均不存在二阶序列自相关(P值均大于0.1),但一阶序列自相关性较强(P值小于0.05),并且Sargan检验的结果也证实了该结论。这说明模型1与模型2中所选择的滞后期数与工具变量都是合理有效的。下面本文将详细讨论各个影响因素的估计结果。

1.政府与市场的关系(margov)

从模型1与模型2中的估计结果来看,margov的系数均显著为负,说明市场化进程并不利于产能利用率改善,即当政府对市场的支配能力变弱(市场化指数越高)产能过剩将更为严重,这一现象与客观事实并不违背,而且与现有研究结论并无冲突。范林凯等(2015)[4]研究认为,随着市场化在中国的不断推进,具有成本竞争优势的民营企业逐渐从制度约束中解放出来,并通过不断的投资扩张,导致投资量上升,效率较低的国有企业就容易出现产能过剩现象。因此,根据前文的影响机制分析,可以预判市场化进程对投资具有明显的促进作用,市场化改革过程中是否对投资形成激励,后文的中介效应分析部分将做出更为详细的证明。

表3 直接影响估计结果

注:各个变量的括号中为回归系数标准误;Arellano-Bond 检验与Sargan检验中括号内为相伴概率;***、**和*分别表示1%、5% 、10% 的显著性水平。

2.其他变量

(1)L.cu的系数显著为正,说明产能利用率具有动态延续性特征,与现有研究结论一致[23],这是由于生产侧生产技术的惯性特征与消费侧消费行为的惯性特征共同决定的[43];(2)rd的系数显著为负,说明创新比重的增加并未对产能利用率具有明显改善的影响效果,前文中已经说明这是因为本文将产能利用率在生产层面和消费层面进行了分解,由于当前中国的研究与开发活动的主要目标导向为要素节约与生产规模的扩大[44],其结果表现为增加了市场供给,却并不利于产能利用状况的改善;(3)外资企业比重(fdi)却显著提升了产能利用率,说明外资企业的技术外溢利于生产侧产能利用率的提升,而且可以增加产品竞争力,提升消费水平与需求侧产能利用率;(4)城镇化水平(city)的系数显著为负,说明城镇化水平的提升是导致产能利用率下降的重要原因之一,这与刘航和孙早(2014)[26]研究结论一致,城镇化吸引了过度投资,加重了产能过剩程度;(5)出口(exp)的系数虽然为正,但并不显著,说明出口对产能利用率的改善效果并不明显,现有文献也表明出口可能会导致企业负向的学习效应,从而对生产率的影响不清晰[45],不利于生产侧产能利用率的改善,因此尽管出口会对产品需求具有积极影响,但最终对综合产能利用率的影响效果并不明显。

五、相关影响变量的中介效应分析与检验

(一)中介模型设定

前文考察了市场化进程对产能利用率的直接影响,但并未对其中介效应进行检验。在本部分,将建立实证模型考察市场化进程通过投资的中介效应进而对产能过剩产生的影响。接下来,本文参考现有研究的做法[46],通过对以下方程组进行参数估计,来检验该中介效应是否存在。

其中,式(6)是核心解释变量对被解释变量的估计结果,本文将结果报告于表5中的模型3;式(7)是核心解释变量对中介变量影响的估计结果,结果报告于模型4;式(8)是添加中介变量后对被解释变量的影响效果,结果报告于模型5。

cuit=α10+γcuit-1+α11margovit+α12redit+α13fdiit+α14cityit+α15expit+ε

(6)

investit=α20+φinvestit-1+α21margovit+α22redit+α23fdiit+α12cityit+α25expit+ε

(7)

cuit=α30+δcuit-1+λinvestit+α31margovit+α32redit+α33fdiit+α34cityit+α35expit+ε

(8)

表4 中介效应估计结果

注:各个变量的括号中为回归系数标准误;Arellano-Bond检验与Sargan检验中括号内为相伴概率;***、**和*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

上式中,投资量(invest)作为市场化进程影响产能利用率的中介变量,采用可比价当年价投资额的对数值来表示。依据陈诗一(2011)[47]的做法计算价投资额,公式为:当年价投资额t=固定资产原值t-固定资产原值t-1。

表4报告了中介效应模型的检验结果。从三个模型中Arellano-Bond检验与Sargan检验结果显示,本文选择的滞后期数与工具变量均是合理有效的。这意味着本文选择GMM方法进行参数估计是合理可信的。模型3报告了核心解释变量对被解释变量的影响效果,这与前面的模型2结果一样,市场化进程对产能利用率具有显著的消极影响,意味着市场化进程恶化了当下的产能过剩程度,前文已经进行了说明,此处不再深入讨论。

模型4报告了市场化进程等变量对投资量的影响效果,可以发现,市场化进程显著提升了投资量。这是因为市场化进程中,政府对市场的管制程度下降,企业盲目投资数量增加。需要说明外商直接投资比重(fdi)并没有提高总的投资量,这是因为外资进入东道国以后对本土投资产生挤出作用;而城市化水平(city)对投资量具有正向的影响效果,说明中国各地城镇化对投资具有激励作用;出口与创新这两个因素对投资的影响效果并不明显。

模型5报告了加入中介变量后市场化进程对产能利用率的影响效果。可以发现,中介变量投资(invest)的系数显著为负,说明投资对产能利用率具有显著的消极影响。通过模型4中市场化进程(margov)的系数与模型5中投资(invest)的系数,可以判断,市场化程度提升直接导致投资规模增加,并通过中介效应进一步降低了产能利用率水平,最终恶化了产能过剩程度。尽管范林凯等(2015)通过建立理论证明地方政府放松管制强度会导致更为严重的产能过剩[4],但其传导机制在于通过民营投资扩张产能而导致国企产能利用率下降,而本文的研究发现当政府对市场的干预程度下降时,各地区投资总量的增加导致整体产能利用率下降。

(二)中介效应检验

本文需要对前文的中介效应进行检验,尽管现有研究中中介效应的检验方法有许多种,在这里,只使用最为广泛的一种。参考毛其淋和许家云(2016)[46]的研究方法,通过判断中介变量作用机制上的回归系数乘积的显著性,来揭示中介效应是否明显存在的事实。即检验原假设Ho:α21×λ=0。若拒绝原假设,说明中介效应存在且显著,否则不显著。

检验Ho:α21×λ=0的关键就是计算出标准差,可以采用Sobel(1987)根据一阶Taylor 展开式得到的近似公式[48]:

(9)

Sλ、Sα21分别为估计结果λ、α21的标准差,那么,根据估计结果与上述计算公式可以计算出T值:α21λ/Sα21λ,二式的结果分别为-1.980 3,可见,在5%的水平上显著,说明可以拒绝原假设,说明市场化进程通过投资影响降低产能利用率的中介效应是十分明显的。

六、结论与政策含义

现有文献尚未对市场化进程与产能过剩的关系进行细致讨论,本文通过对中国大陆30个省、市和自治区工业部门的产能利用率进行测算,考察了市场化进程等因素对产能利用率的作用效果,本文研究得到以下结论。

(1)2001—2014年中国工业部门整体的产能利用率一直表现出下降趋势,生产侧的产能利用率变动幅度较大,而消费侧产能利用率波动则相对较小,综合产能利用率的波动主要是由生产侧产能利用率变化引起的。从省际层面来看,不同省市的产能利用率水平具有较大差异,东部地区的产能利用率水平要高于中西部地区。

(2)在控制一定程度的内生性问题之后,市场化进程并不利于产能利用率改善,反而对产能利用率的提升具有消极影响,意味着当政府对市场的支配能力变弱时产能过剩也将更为严重。中介效应检验结果说明,在中国经济市场化改革过程中,政府对市场支配能力的降低反而加重了投资的潮涌现象,并进一步降低了中国的产能利用率水平。因此,在中国目前市场化进程的过程中,为了遏制逐渐严重的产能过剩现象,政府应该更加充分地发挥其重要的“辅助作用”,控制潮涌般的过度投资。

(3)中国工业产能利用率具有动态延续性特征;创新比重的增加并未对产能利用率具有明显改善的影响效果,主要原因为当前中国创新投入的主要目标导向为要素节约与生产规模扩大,增加了市场供给却不利产品消化;外资企业比重可以提升产能利用率,是由于外资企业的生产技术外溢不但有利于生产侧产能利用率的提升,而且可以增加产品竞争力与需求水平;城镇化水平的提升是导致产能利用率下降的重要原因之一,是因为城镇化吸引了过度投资,加重了产能过剩程度;由于对生产技术并没有产生积极影响,抵消了对产品需求的积极影响,所以出口对产能利用率的改善效果也不明显。

在2017年,中国政府的“两会”工作报告中指出,今年的重点任务之一便是“用改革的办法深入推进‘三去一降一补’”。因此,通过市场化改革逐步化解产能过剩问题对于实现经济又快又好的发展,具有重要意义。参考前文的研究结论,结合当下的现实状况,提出以下政策建议。

第一,确立社会主义市场经济主体地位的同时,需转变政府职能、更好地发挥政府调控的辅助作用。不同地区的市场化进程之所以对产能利用率的提升没有产生积极影响,其原因在于政府放松对市场的支配力之后,非理性的企业投资更加泛滥。因此,当发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时,也需要提升政府的宏观经济的掌控与调节作用,这要求政府优化公共服务,适时出台产业指导信息,遏制不同行业的投资泛滥现象,以不断规范市场行为。

第二,对不同地区的工业部门采取差异化的产能过剩治理策略。鉴于不同省市产能过剩程度的巨大差异性,应该针对不同省市的产能利用率状况出台不同的治理政策,尤其是对于产能过剩较为严重的中西部地区更应该重点防止过度投资现象。政府应该针对生产技术较为落后的中西部地区重点提供技术引进的财政支持,以不断提升产品品质与市场需求水平;而对于产能利用率相对较高的东部地区,则应该重点鼓励企业开拓新的消费市场,并不断提升居民收入水平以增加消费侧的产品需求。

第三,优化创新导向,引导创新投入的研发目标为质量提升与需求增进,而非一味地提升要素节约型技术进步,普通的要素节约型技术进步只能在相同的要素投入水平上增加产品供给,不利于缓解产能过剩;优化利用外资水平,鼓励内资企业学习外资企业较高水平的生产技术,尤其是提升产品品质的生产技术,提升企业的产品需求水平;鼓励地方政府制定适度的城镇化目标,加强产业风险预警制度的建立,防止过快城镇化引起的投资泛滥与产能过剩问题;提升出口产品的质量水平和技术复杂度,并鼓励出口企业在海外市场中学习先进的技术,不断消化过剩的产能。

[1]樊纲,王小鲁,马光荣. 中国市场化进程对经济增长的贡献[J]. 经济研究,2011(9):4-16.

[2]王文甫,明娟,岳超云. 企业规模、地方政府干预与产能过剩[J]. 管理世界,2014(10):17-36.

[3]余东华,吕逸楠. 政府不当干预与战略性新兴产业产能过剩——以中国光伏产业为例[J]. 中国工业经济,2015(10):53-60.

[4]范林凯,李晓萍,应珊珊. 渐进式改革背景下产能过剩的现实基础与形成机理[J]. 中国工业经济,2015(1):19-31.

[5]Cassels J M. Excess Capacity and Monopolistic Competition[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1937,51(3), 426-443.

[6]Kirkley J, Paul C M, Squires D. Capacity and Capacity Utilization in Common-pool Resource Industries[J]. Environmental and Resource Economics, 2002(22), 71-97.

[7]周劲. 产能过剩的概念、判断指标及其在部分行业测算中的应用[J]. 宏观经济研究,2007(9):33-39.

[8]龚刚,杨琳. 我国生产能力利用率的估算[R]. 清华大学中国经济研究中心,2002.

[9]杨光. 中国设备利用率与资本存量的估算[J]. 金融研究,2012(12):54-66.

[10]Shaikh A, Moudud J. Measuring capacity utilization in OECD countries: A cointegration metho[R]. Economics Institution of Bard College, 2004.

[11]程俊杰. 中国转型时期产业政策与产能过剩——基于制造业面板数据的实证研究[J]. 财经研究,2015(8):131-144.

[12]韩国高,高铁梅,王立国,等. 中国制造业产能过剩的测度、波动及成因研究[J]. 经济研究,2011(12):18-31.

[13]Dupont D P, Grafton R Q, Kirkley J, Squires D. Capacity utilization measures and excess capacity in multi-product privatized fisheries[J]. Resource and Energy Economics, 2002, 24, 193-210.

[14]Vestergaard N, Squires D, Kirkley J. Measuring capacity and capacity utilization in fisheries: the case of the Danish Gill-net fleet[J]. Fisheries Research, 2003, 60(2-3), 357-368.

[15]Kamien M I, Schwartz N I. Uncertain entry and excess capacity[J]. American Economic Review, 1972,62(5), 918-927.

[16]Bulow J, Geanakoplos J, Klemperer P. Holding idle capacity to deter entry[J]. Economic Journal, 1985,377(95), l78-182.

[17]Kirman W I, Masson R T. Capacity signals and entry deterrence[J]. International Journal of Industrial Organization, 1986,4(1): 25-42.

[18]Cowling K. Excess capacity and the degree of collusion: Oligopoly behavior in the slump[R]. The Manchester School, 1983,51(4), 341-359.

[19]Pirard R, Irland I C. Missing links between timber scarcity and industrial overcapacity: Lessons from the Indonesian pulp and paper expansion[J]. Forest Policy and Economics, 2007,9(8), 1056-1070.

[20]林毅夫,巫和懋,邢亦青. 潮涌现象与产能过剩的形成机制理[J]. 经济研究,2010(10):4-19.

[21]江飞涛,耿强,吕大国,等. 地区竞争、体制扭曲与产能过剩的形成机理[J]. 中国工业经济,2012(6):44-56.

[22]贺京同,何蕾. 国有企业扩张、信贷扭曲与产能过剩——基于行业面板数据的实证研究[J]. 当代经济科学,2016,38(1):58-67.

[23]杨振兵. 有偏技术进步视角下中国工业部门产能过剩的影响因素研究数量[J]. 经济技术经济研究,2016(8):39-55.

[24]韩国高,胡文明. 要素价格扭曲如何影响了我国工业产能过剩?——基于省际面板数据的实证研究,产业经济研究[J]. 2017(2):49-61.

[25]干春晖,邹俊,王健. 地方官员任期、企业资源获取与产能过剩[J]. 中国工业经济,2009(3):44-56.

[26]刘航,孙早. 城镇化动因扭曲与制造业产能过剩——基于2001—2012年中国省级面板数据的经验分析[J]. 中国工业经济,2014(11):5-17.

[27]Chen S M, Sun Z, Tang S, Wu D H. Government intervention and investment efficiency: Evidence from China. Journal of Corporate Finance 2011; 17(2):259-271.

[28]江飞涛,曹建海. 市场失灵还是体制扭曲——重复建设形成机理研究中的争论、缺陷与新进展[J]. 中国工业经济,2009(1):53-64.

[29]唐雪松,周晓苏,马如静. 政府干预、GDP增长与地方国企过度投资[J]. 金融研究,2010(8):33-48.

[30]修宗峰,黄健柏. 市场化改革、过度投资与企业产能过剩——基于我国制造业上市公司的经验证据[J]. 经济管理,2013(7):1-12.

[31]徐明东,田素华. 转型经济改革与企业投资的资本成本敏感性——基于中国国有工业企业的微观证据[J]. 管理世界,2013(2):125-153.

[32]杨振兵,张诚. 中国工业部门产能过剩的测算与影响因素分析[J]. 南开经济研究,2015(6):92-109.

[33]Battese E, Coelli T, Frontier Production Functions Technical Efficiency and Panel Data with Application to Paddy Famer in India[J]. Journal of Productivity Analysis, 1992,3,153-169.

[34]杨振兵,邵帅,杨莉莉. 中国绿色工业变革的最优路径选择——基于技术进步要素偏向视角的经验考察[J]. 经济学动态,2016(1):76-89.

[35]张诚,张健敏. 跨国公司的技术溢出效应及其制约因素[J]. 南开经济研究,2001(3):3-5.

[36]陈涛涛,陈娇. 行业增长因素与我国FDI行业内溢出效应[J]. 经济研究,2006(6):39-47.

[37]Clerides S K, Lach S, Tybout J R. Is Learning by Exporting Important? Micro-dynamic Evidence from Colombia, Mexico, and Morocco[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998, 113, 903-947.

[38]Fan M T, S Shao, L L Yang. Combining global Malmquist-Luenberger index and generalized method of moments to investigate industrial total factor carbon emission performance: a case of Shanghai (China)[J]. Energy Policy, 2015,79,189-201.

[39]Shao S, Luan R, Yang Z, Li C. Does directed technological change get greener: empirical evidence from Shanghai’s industrial green development transformation. Ecological Indicators 2016; 69: 758-770.

[40]Hall R E, Jones C I. Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?[J]. Quarterly Journal of Ecomomics, 1999,1, 83-116.

[41]Young A. Gold into Base Metals: Productivity Growth in the People’s Republic of China during the Reform Period[J]. Journal of Political Economy, 2003, 111(6), 1220-1260.

[42]王小鲁,樊纲,余静文. 中国分省份市场化指数报告(2016)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2017.

[43]景维民,张璐. 环境管制、对外开放与中国工业的绿色技术进步[J]. 经济研究,2014(9):34-47.

[44]张杰,周晓艳,郑文平,等. 要素市场扭曲是否激发了中国企业出口[J]. 世界经济,2011(8):33-39.

[45]包群,叶宁华,邵敏. 出口学习、异质性匹配与企业生产率的动态变化[J]. 世界经济,2014(4):26-48.

[46]毛其淋,许家云. 中国对外直接投资如何影响了企业加成率:事实与机制[J]. 世界经济,2016(6):77-99.

[47]陈诗一. 中国工业分行业统计数据估算[J]. 经济学(季刊),2011(4):735-776.

[48]Sobel M E. Direct and Indirect Effects in Linear Structural Equation Models[J]. Sociological Methods & Research, 1987,16(1), 155-176.