巴赫与日本歌舞伎

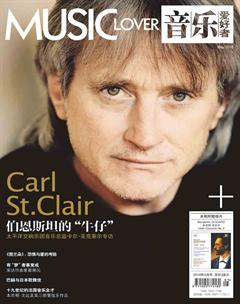

饶文心

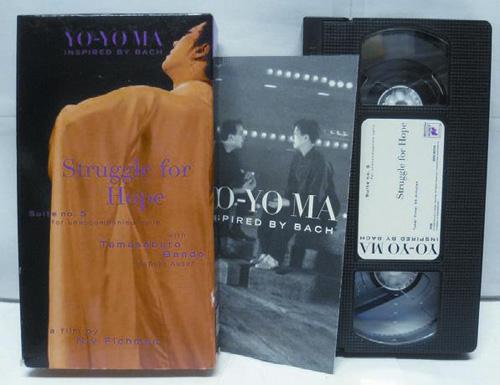

马友友用毛笔蘸着白色的颜料,书写下“追寻希望”四字,在梵钟声中开启了他的“巴赫灵感”系列探索之一。巴赫的《无伴奏大提琴組曲第五号》则是启迪此张专辑的灵感来源。

巴赫的《无伴奏大提琴组曲》(BWV 1007-1012)是巴赫在器乐曲创作最旺盛的科腾阶段(1717-1723)所写的作品。这部作品共有六套三十六首乐曲,每套包括六种当时欧洲流行的舞曲风格:序曲、阿勒曼德舞曲、库朗特舞曲、萨拉班德舞曲、小步舞曲、吉格舞曲。这六套组曲的调性分别是G大调、d小调、C大调、降E大调、c小调、D大调。据说是西班牙大提琴家帕布罗·卡萨尔斯十三岁时和他父亲一起在巴塞罗那的一家旧寄卖店发现了这部伟大的作品。从那一刻起,卡萨尔斯及其他的后继者便开启了对这部作品永无止境的研读探索和诠释演绎。

罗斯特罗波维奇曾言,巴赫的情感在规模上与莎士比亚同等宏伟。他将这六套组曲的调性色彩依次定义为“明亮”“悲伤”“辉煌”“庄严”“黑暗”“阳光”。罗氏对这部作品的痴爱溢于言表:“我已经拉了第五号组曲中的萨拉班德舞曲一辈子,它始终让我赞叹,让我感到愉悦。这个单音的谱曲仅仅只有几行,但对我而言它却代表了巴赫天才的精髓。它暗黑的旋律设计如此不寻常地与现代音乐相似。单单第一个乐句体现的想法便如此不可思议,仅仅这里就抵得过许多作曲家成册的作品。这首萨拉班德舞曲的旋律与你的呼吸以同样的速度、同样的节奏、同样的气息和脉动一路蜿蜒前进。无论我演奏得多慢,我总是感受到这个乐章永恒地流动,永恒……对我而言,不管这节奏,这流动的步调绵延得多长,一年、两年、十年或一百年,这个速度绝对不可以缓慢下来或增快进行,它应该拥有自己内在的脉动与力量,因此不允许速度的增加与流失,如同平行线永不交叉。这个规律鼓动节奏,生命与永恒的触动也是这样在相同的脉动中永远持续。当你结束这首萨拉班德,时间似乎以同样的步调继续着,你的呼吸在同样的节奏中继续着。这些旋绕翻转的旋律线多美呀。”

马友友说:“我从四岁大就开始两个小节、两个小节地练习这套音乐。从那时起,我就不断从这些音乐中撷取其知性、感性与性灵方面的各种力量。”

马友友,这位从小在西方古典音乐中泡大的音乐家,不时能抽身而出,对探戈音乐如醉如痴,与各路流行乐手歌手、世界音乐的豪杰联袂合作,数十年坚持不懈的“丝路计划”尝试与世界多元文化的各种艺术门类相融合,从而碰擦出激荡人心的精神火花。他在多元文化世界里不断跨越传统与现代、古典与民间的界限,用音乐化解民族的隔阂,增进人类的相互理解。我想,这一切的新思路、新创意都与他在哈佛求学的人类学背景不无关联。

1995年,马友友与日本杰出的歌舞伎大师阪东玉三郎合作,以歌舞伎表演来诠释巴赫《伴奏大提琴组曲第五号》,并由以色列裔的加拿大导演尼夫·费许曼(Niv Fichman)执导。影片拍摄完成后,费许曼如是说:“如果阪东玉三郎仅仅是复制了当初启迪巴赫创作这部作品的西方舞蹈,他大有可能会失败。但他没有这么做,阪东玉三郎将巴赫音乐的感情与他本人的经历联系起来,于是创造出了一件不仅深深植根于两种文化之中,而且事实上超越了一切文化阻隔的伟大作品。”

歌舞伎是日本最具代表性的四大古典艺能之一,其他三种是伎乐、能乐与人形净琉璃。在日本,歌舞伎是最有影响力的民众戏剧,其历史比中国京剧还要早,差不多与欧洲歌剧同时诞生。阪东玉三郎出生于1950年,是日本家喻户晓的国宝级歌舞伎大师。他以“女形”男扮女装饰演剧中人物,女形即中国的“男旦”。阪东玉三郎以其出色的表演造诣被誉为“日本的梅兰芳”,尤其令人惊讶的是,2008年他与苏州昆剧院合作演出中日版昆曲《牡丹亭》,一句中文不会说的他竟然完全凭注音强记出神入化字正腔圆地完美演绎了杜丽娘一角,一时被传为佳话。

巴赫的无伴奏大提琴组曲与日本歌舞伎,这的确是两种文化之间跨度巨大的不同艺术门类。如果说要在两者之间寻找某种内在机缘的话,那或许是它们在几个世纪以前的诞生之初便有了一种默契。仿佛是重续前世姻缘,如今这部名为《追寻希望》(Struggle for Hope)的全新乐舞作品,以一种混生的艺术形式发生在西方古典音乐家与东方歌舞伎大师之间。正如罗斯特罗波维奇独有的理解与阐释,第五号组曲中的“黑暗”意味,之于其后D大调第六号组曲的灿烂辉煌,恰似是光明降临前的黑暗。除了在宏观上深谙第五号组曲在整部六套无伴奏组曲中承前启后的位置和作用,还需把握第五号组曲中六首作品内在情感的衔接呼应。马友友要以自己的演释传达给阪东玉三郎,而阪东则以自己的肢体语言再度演绎巴赫。上半场双方的创作酝酿以独白与对话的形式展开,场景不外乎是马友友美国的家中、阪东玉三郎日本的家中与舞台。

马友友:巴赫《无伴奏大提琴组曲第五号》,是我最喜爱的大提琴组曲,也是最有灵性、最令人伤感的一首。我认为要求编舞大師阪东玉三郎为大提琴组曲编舞是很贴切的,他是我最喜欢的歌舞伎大师。歌舞伎是一种传统的日本戏剧艺术,有几百年的历史,非常的优雅,色彩、戏剧性相当丰富,服饰十分绚丽,如同古希腊的剧场一般。男人饰演女人的角色,阪东玉三郎被很多人认为是当今最伟大的歌舞伎大师。我第一次看到他的演出,就完全着迷了。他身心如一地、用每一个姿势与感觉,有时候也会用道具,来表现角色,基本上与巴赫的创作一样,描绘出音乐的景象。

东京,马友友与阪东玉三郎对坐在歌舞戏院的舞台上,开始了对话。

马友友:你还记得我第一次认识你时,我问过你我们是否能够一起合作?你非常友善地说,“当然,让我们试试看,我们可以一起创作新作品”。你常常参与新作品的创作,其中包括你在大提琴组曲中所做的。

阪东玉三郎:我们开始去谈论大提琴组曲前,你曾经对我说过,你总是想做有新意的事情,可是我比较自私,我只做自己爱做的。

马友友:我明白了,可是你的直觉太棒了,最后还是做出了正确的选择。

阪东玉三郎跪坐在家中的地板上,门是敞开着的,落地窗外一片翠绿,滴答的雨声清晰可闻。

阪东的自白:我认为马友友是发展巴赫大提琴组曲的主轴。他在演奏时,会透过大提琴表达情感。马友友的心中会有神明接近,他会进入超越大提琴音色的世界,舞者的灵魂会被吸引进去,这是我的理解。

马友友的自白:我认为我对第五号大提琴组曲的责任,事实上,确切地说我的全部思想都在那个作品中。不管是技术层面、音乐层面还是构想和感觉层面,我所能感觉到的一切都要传达给阪东,让他尽可能地知道我所知道的一切。我信任他能够接受这一切,能够提升到另一个领域,将他所理解的传递给我,而我经过思考重新又归还给他。就是经过这种循环往复的过程,期望能诠释出好的作品。

于是,马友友在美国的家中,面对录音机,将自己的想法,同时通过琴声,来和阪东沟通。

马友友:阪东,这是你的琴师朋友,我有话要告诉你。我今天和你谈的是节奏,这也许是最抽象的一段。可是我要先演奏给你听,你听过之后我们再讨论。

此时镜头切换到日本的阪东家中。阪东跪坐着摆好了姿势,全力捕捉从录音机里传出的声音:“现在开始进入主题,琴声一进来有八拍,接着就有七拍,然后是五拍,最后又有一段……基本上这是不规律的节拍出现。”

……

终于,马友友与阪东玉三郎在日本的排练厅会面了,整面的落地大窗将室外的景致全都纳入四周,人就如同置身于一片自然旷野之中。

“我全部的演奏都是从这里开始,”马友友话音尚未落,醇厚的大提琴音便汩汩地流淌出来。

阪东立即说出自己的构思:“然后我从远方……我进来……我这么做……我去点一根蜡烛,现在蜡烛点燃了。”

马友友:这种气氛会产生光……

阪东:这部作品的另一个难度就是乐曲本身的结构,音乐的全部乐思都会出现,然后慢慢消失,在消失的时候,会出现另一个主题。经过了第一、第二乐章,我们会听到某些乐章的主题又在其他乐章出现,这是很难分段的。如果我根据旋律舞蹈,节奏就会改变;若我根据节奏舞蹈,那么旋律、气氛又会随之改变。我以为我捉到了节奏,节奏却消失了。这有点类似日本或亚洲音乐,音乐本身不是分成几个部分而彼此割裂的,最好从第一个音符开始,依照顺序的学习,这就是我想要做的。我要去舞动我的身体,我就是这样去看作品的。我不会去背诵音乐,我随音乐移动,我会依照顺序去做,像火车,像一串念珠。

阪东一边倾听马友友的演奏,一边构思动作,并不时地征询马友友。“我还是无法掌握第二乐章,这是我所做的。这里是吊灯,我是这样开始的,然后做一些动作。我感觉这个舞蹈现在遇到了障碍,我会被阻碍的,没错……这样子会有更多的空间。”

阪东一面移动,一面做着手势,马友友则全神贯注地聆听和思索。“更多面化,更圆,对的,解决的办法就是圆。音乐这种东西,是无法去量化,无法去测量的东西。”

“这个乐章的音乐非常沉闷,在希望与苦斗之间还有很多的犹豫,可是节奏的部分……你要跟着节奏……”马友友一面念节奏,一面用琴弓在空中比画着圆。“对我来说,这种节拍或脉动是不可避免的,是命运。”

阪东:现在我能够了解为什么这么困难了。当我想要表达感情时,节拍会从我的后方出现。我需要一个解释帮我超越节拍的问题,现在我有了。如果我的下半身跟着节拍,上半身还是可以表达感情的。这就是困难之处,我会往一个方向……然后我需要跟随一个节拍……

马友友:我看着阪东挣扎着去理解作品。在技巧上与结构上,这是高难度的作品,而且有相当复杂的感情,有许多层面的感情失落以及哀伤。在我的家中,这首乐曲使我们平静。我父母成长的年代饱受战争的蹂躏,父亲透过巴赫找到了慰藉。

阪东与友友在舞台的一角展开了对话。

阪东:我母亲是经营餐厅的,我父亲没什么事做。直到我五岁开始上学,我们总是从早到晚都在一起,父亲让我跳舞。如果我想穿上漂亮的衣服,就会有人帮我穿上;如果我想化妆,就会有人帮我化妆。父亲让我做所有我想做的事。我说我要上舞台,因此要去被人领养。

马友友:告诉我,被领养是什么感觉?我一直不很清楚当你被领养时……你想被领养吗?”

阪东:在歌舞伎这一行,要被人领养才有艺名,那时候我还不需要改名。

马友友:你的父母会很高兴让你被人领养吗?还是他们感到很难过?

阪东:我的母亲大概有一点难过,我父亲也希望我陪着他,因为他好爱我,几乎是溺爱。当他说,你被人领养吧。我小时候不懂这层意义,可是我实在想当演员,在歌舞伎剧场登台演出。

阪东的家很特别,是掩映在绿荫之中的一幢建筑,有着宽大的可供排练的地板和通透的落地大窗,室外的景致一览无遗。此刻,阪东盘膝而坐,淅沥的雨声伴着阪东的话语侃侃而絮。

阪东:我和马友友的友情与感情与我所创造的作品不同。在台上我扮演女角,因此一定有情人的感觉。可是在我创造的世界中,我不认为巴赫的大提琴组曲需要爱情故事。怎么说呢,演这个也许有情人的感觉,但是比这个更严肃,这是全面性的人类的爱,就像鸟坐在你身旁的感觉,或是动物坐在你旁边,或是你看到花开。这是一种抽象的男女之间的关系。

场景切换到歌舞伎剧场。

马友友:你是扮演女性角色的,这是很早就决定的吗?

阪东:我小时候两者都演,可是我喜欢和服与女角。

马友友:就算是小男孩的时候,你都会去穿美丽的和服?

阪东:我就是这样子。

马友友:我每次看到你登台,你在扮演女性的角色,你抽出了女性的精华,人们会把你当成榜样。

阪东:我认为这是会发生的。我很幸运有机会扮演不同的女性,因此我不会被定型。当你问我可否合作时,我知道我可以超越这些。虽然我的外形上是女的,我认为我能够成为一个配合大提琴音色的女性。当然我会以女性出场,但是我希望人们会认为男性也能这么做,这是比较中性的角度。我要成为一个随着大提琴声舞蹈的人。

在阪东家中,友友与阪东一起重温两人通过录像相互交流的场景。

马友友:就表演的方面来说,我認为这是与歌舞伎有关的。这是有关诱惑的,你说在诱惑的那一刻,你会找到最高潮的一刻,你会找到心灵洗涤的一刻。

阪东:的确是这样。在强烈的感情后这是一刹那间发生的。

马友友:某种感情会爆发,然后你会觉得就是如此,这个也会发展出希望。

阪东:你告诉我说大提琴组曲中有希望,我的问题是希望放在哪里?这真的很难。

马友友:你现在有什么感觉?

阪东:很难具体去谈希望,可是我发现一种一秒一秒去找到希望的方法。我曾经告诉过你,我不是一个充满希望的人,我是一个悲剧性的人。我认为我这个人很难保持乐观,但我却可以接受希望。

舞台上的阪东穿上戏服,燃起蜡烛,开始起舞。马友友则在美国的家中对着录音机开始一边演奏,一边插话:“现在往上,好像你一直往下坠落。我认为这个很短的乐章其实很像俳句,这是大提琴组曲的精华,也是情感的中心。我们把重点放在往下的线条上,现在往上,可是永远会往下。我的录音带正好刚刚结束。”画面叠映着行驶的车中,阪东戴着耳机,聆听友友的录音,望着窗外凝神。

日本阪东的家中,这会儿友友与阪东相聚在一起,友友拉琴,阪东抖开宽大白色的纱巾欲舞。

阪东:比如说我们这样开始,好像我已经变成了一块纱,你会看到有东西从暗中出现,柔和地、慢慢地开始……

马友友:我们来试试看……

于是,巴赫萨拉班德舞曲忧郁的主题在友友的弓弦下悠然奏响,在阪东的家中,在静静的剧场,只有阪东一位听众。

马友友:下一段我会看着你,可是你望着天空看。不过这也是很有趣的,因为你刚刚提过,每次你演出时,都会想起你在为一个人表演。如果根本没有人,你会认为自己是在为天堂演出,我知道你就是在想这些。我在想不那么表现个人的,不那么自恋的。我认为这首乐曲是从失望的深渊中出来的,也许就是这个理由使这首作品能够洗涤心灵,这也是阪东决定为此曲编舞的缘故。我和我的父亲都非常喜爱这部作品。组曲中的萨拉班德舞曲是我在父亲临终前为他演奏的最后一首曲子,这首萨拉班德舞曲对我来说是一个祷告。我认为阪东直觉性地体会到了这一点……

借助对话,我们得以洞察两位不同文化背景下的艺术家的心灵感应和各自领悟。马友友的线与阪东玉三郎的圆是否交汇,巴赫的灵感如何在琴声与肢体中迸发绵延?

远离喧嚣的城区,阪东的居所坐落在绿色的大自然中。透过落地大窗,室内的友友拉琴伴随阪东起舞,窗外林中的鸟鸣和寺庙的一声梵钟似乎为他们的排练画上了休止符,同时又为准备就绪的表演徐徐拉开了紫绛色的大幕。

马友友用毛笔蘸着白色的颜料,书写下“仪式”两字。整个表演按照组曲的顺序配上标题依次进行:1. 仪式(序曲与赋格);2. 哀叹(阿勒曼德舞曲);3. 否定(库朗特舞曲);4. 祈祷(萨拉班德舞曲);5. 梦(小步舞曲);6. 调和(吉格舞曲)。

舞台一侧,马友友开始了他的演奏,此时的阪东已穿戴停当,束发系腰,一袭白色长衫于黑暗中款款而出,长袖轻拂,舞步飘逸,行云流水。他在组曲的每一片段中变幻着他的身段舞姿与绛红、镏金的衫裙,折扇和细腰鼓成了他手中叱咤风云的道具,于帐幔烛光间穿行旋转舒展蹁跹,或哀怨掩面而泣,或执着坚毅果敢……