超脉冲CO2激光治疗108例睑黄瘤的临床疗效观察

王美芳,赵俊英,李邻峰

睑黄瘤(xanthelasma,xanthelasma palpebrarum,XP),又称睑黄疣,是黄瘤病中最常见的类型;通常是一种局部的皮肤表现,其发生的确切机制尚不清楚。皮损呈黄色或橘黄色柔软的长方形或多角形丘疹或斑块,长2~30 mm,好发于两侧上眼睑和内眦周围;皮损呈进行性、多发性,持续存在并相互融合[1]。传统多采用外科手术治疗,近年来激光治疗因其疗程短、恢复快、疗效好、复发率低而被临床广泛应用[2]。笔者总结了我科2015年1月—2017年1月应用超脉冲CO2激光治疗108例睑黄瘤患者,并记录患者的一般资料、发病情况、伴随疾病,采用电话随访的方式了解患者治疗疗效及恢复情况。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集我科应用超脉冲CO2激光治疗睑黄瘤患者108例,其中男31例,女77例,男女比例为1:2.5;平均年龄(49.4±9.7)岁(26~77岁)。病灶最多累及部位为双上眼睑50例(46.3%),其次右上眼睑25例(23.1%),左上睑19例(17.6)(表1)。皮损直径3~15 mm。

排除标准:①瘢痕体质者;②严重肝、肾功能不全者;③有出血性疾病者;④患凝血障碍性疾病或服用抗凝药物者;⑤妊娠与哺乳期妇女;⑥无法遵医嘱术后不沾水或防晒等要求者;⑦有癫痫史者。

1.2 方法

1.2.1 仪器 选用Asclepion Multipulse CO2激光的超脉冲模式,能量密度0.5~12 W,脉冲间隔0.4 s,100 mm焦距下光斑300 μm。

1.2.2 治疗参数选择 一般以0.5~1 W的能量开始,如皮损较厚,可以调整能量至2~3 W,到皮损底层时将能量降低至0.5 W。

1.2.3 操作方法 每次治疗前详细询问并记录病史,签署治疗同意书,拍照并保存,每次复诊时评估疗效。新洁尔灭常规消毒皮损,患者仰卧并闭目,纱布覆盖双眼裂,操作者佩戴专用护目镜,拇指、示指展开并固定皮损,右手持激光手柄垂直对准治疗部位均匀扫描,每汽化一层可用棉签蘸新洁尔灭擦掉基底碳化层,再用干棉签擦干,直至黄色瘤体完全消失,显露白膜状组织。4周后复查,疗效不佳者再次治疗,每次治疗间隔4周直到皮损消退。

1.2.4 术后处理 术后即刻冰块冰敷10~15 min,防止术后皮肤热损伤,局部外用莫匹罗星软膏防止局部感染。嘱患者1周内皮损部位尽量避免局部接触水或搔抓,以免影响皮肤愈合;告知患者不得自行揭痂,以防产生瘢痕;尽量避免阳光照射或电脑、电视等光线辐射,以防色素沉着。嘱1个月后皮损未消退的患者再次就诊;3~6个月后电话随访患者,询问皮损恢复情况及有无瘢痕、色素沉着等不良反应。1.2.5 疗效判定标准[3]痊愈:病变组织完全消退,无复发;有效:病变组织大部分消退,可有点状病灶复发;无效:病变组织未消退。瘢痕分级:0级:皮肤平整,可见纹理,质地柔软;+级:皮肤稍显凹凸,纹理欠佳,质地稍硬;+ +级:皮肤凹凸较明显,纹理消失,质较硬;+ + +级:瘢痕增生。

2 结果

108例患者均完成治疗,3例患者1个月后进行了第2次治疗。

2.1 临床资料

患者年龄以中年居多,其中51~60岁45例(41.7%),其次41~50岁33例(30.6%)。皮损部位主要为右上睑84个(44.7%),其次为左上睑82个(43.6%),而左右下睑分别为12个(6.4%)、10个(5.3%)。其中无既往病史者50例(46.3%),伴有高血脂者49例(45.4%),伴有高血压者42例(38.9%),糖尿病者38例(35.2%)。

2.2 临床疗效

患者1次有效率为96.3%(104例),2次有效率100%。

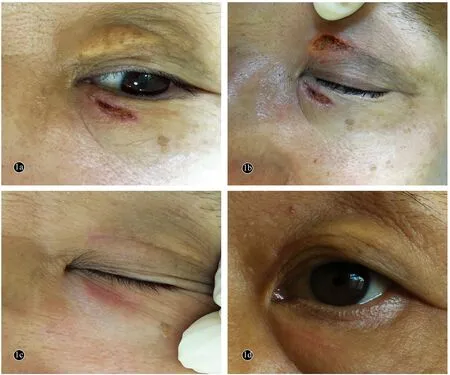

典型病例展示:患者男,60岁。皮损初次治疗时发现上睑皮损略红,第1次治疗下睑,1周后治疗上睑,治疗前后临床效果见图1。

2.3 术后不良反应

术后3个月电话随访,详细询问患者皮损情况、颜色改变、皮肤质地和纹理情况,以评估瘢痕分级,其中82例0级(75.9%),21例+级(19.4%),5例++级(4.6%),无1例发生增生性瘢痕。色素沉着2例(1.9%),色素减退1例(0.9%),无1例复发。

3 讨论

睑黄瘤常见于40~50岁中年人,男女发生率分别为0.3%和1.1%[4]。70%以上发生于上眼睑,也可上下睑均发生,并形成环形皮损[5]。本研究资料显示患者年龄以40~60岁为主,占总患者数的72.3%;发生于双上睑的皮损占88.3%,这与文献报道的基本一致。睑黄瘤是一种影响美观的良性皮损,一般不受重视,但它可能是一种潜在的内科疾病的早期皮肤表现。Pedace等发现高胆固醇血症的33%男性和40%的女性伴有睑黄瘤;在肝胆疾病(如阻塞性肝病)、黏液性水肿、糖尿病和植物甾醇血症中也较常见[1]。本文46.3%的睑黄瘤患者无特殊既往病史,45.4%伴有高血脂,分别有38.9%和35.2%患者伴有高血压和糖尿病病史。

图1 睑黄瘤患者治疗前后临床表现

Deepika等[6]研究发现对于血脂水平正常的睑黄瘤患者颈动脉超声下检查颈动脉内膜厚度有助于发现亚临床的动脉粥样硬化。Hossein等[7]发现高胆固醇血症和高三酰甘油血症发生率在睑黄瘤患者组和健康对照组间无明显差异性,且睑黄瘤患者没有明显的家族黄瘤病病史,提示该病发生可能有其他发病因素参与。Rira等[8]采用Logist回归分析发现有睑黄瘤病史及患者年龄是心-踝血管指数(cardioankle vascular index,CAVI)异常的独立危险因素,而CAVI是反映动脉硬度的指标和亚临床动脉粥样硬化的重要标志。睑黄瘤的发生在临床实践中不应单单认为是一种损容性皮损,可能预警着严重的血脂异常以及代谢性疾病、心血管疾患和肿瘤的发生[9],而这些需要更多更深入的临床和基础的研究。

睑黄瘤的发生提示患者需要到医院就诊,以检查发现和预防潜在的内科疾病发生,并提示生活习惯的改变。而该病本身是一种眼周良性增生性疾患,因影响美容和增加心理负担促使许多的患者要求除去皮损。皮损的去除除了考虑治疗的可操作性、有效性和治疗本身的不良反应,还应兼顾美容效果。目前文献报道的治疗方法包括局部治疗和系统治疗,局部治疗为手术、CO2激光、铒激光、染料激光、Nd:YAG激光、三氯乙酸局部应用(tricholoracetic acid)、冷冻治疗等;系统治疗主要是改善患者体质。

传统的手术治疗有损容性风险和术后瘢痕致睑外翻的可能,遂治疗中需要皮瓣移植,治疗后需要修复瘢痕;尽管如此,Lee等[10]建议对于皮损累及真皮或肌肉层、皮损面积累及双侧上下眼睑、皮损厚度≥5 mm及病程≥1年者选择手术治疗。对于皮损较大的患者,经验丰富的操作者应用CO2点激光依然可以达到较理想的效果[11]。局部应用三氯乙酸治疗睑黄瘤简单、直接,适用于较小的皮损,但须多次重复治疗,且有遗留瘢痕和发生色素沉着的风险[12]。Nguyen等[2]系统综述了2016年以前发表的文献发现,CO2激光是目前最常应用治疗睑黄瘤的方法,一般需治疗1~3次,具有较好的美容效果且术后恢复时间较短;其次为铒激光、Nd:YAG激光等。CO2激光波长为10 600 nm,属远红外线,主要被水吸收能量致组织气化和剥脱,是公认的剥脱性激光金标准;超脉冲模式具有极强的汽化能力,可以做到逐层气化;且脉冲时间短,接近皮肤组织的热弛豫时间0.6~-1 ms,因而对周围组织的热损伤程度极小,无焦化、碳化现象。本研究观察的108例患者经1~2次治疗后达到临床痊愈,说明CO2激光对睑黄瘤患者的有效性。图1显示患者第1次就诊时发现其上睑皮损中央略红肿,嘱其1周后复诊,待红肿消退后再行治疗,1个月后达到较完美的治疗效果。本研究中有24%的患者出现了+~++级的瘢痕,究其原因可能存在以下几种原因:①病变本身皮损面积较大或部位较深;②操作者操作过程中剥脱较深;③患者术后没有严格防水或使其自行结痂;④患者属于瘢痕体质。这就需要有经验的操作医生术前有效的评估,术后嘱患者不能沾水、不揭痂皮、防晒等,有效降低不良反应的发生。

睑黄瘤不仅仅是皮肤损容性疾病,影响皮肤美观和患者的心理健康,可能还是体内代谢性疾病的前期表现,尽管患者目前血脂相关检查正常,但需重视生活习惯的改变及定期查体监测。超脉冲CO2激光治疗睑黄瘤安全有效,美容效果好,术前充分的评估病情和医患沟通有助于减少术后不良反应的发生。

【参 考 文 献】

[1]赵辨.中国临床皮肤病学 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社,2009:1369.

[2]Nguyen AH, Vaudreuil AM, Huerter CJ. Systematic review of laser therapy in xanthelasma palpebrarum [J]. Int J Dermatol, 2017, 56(3):e47-e55.

[3]Khushbu G, Kabir S, Kumar GV. A prospective study comparing ultrapulse CO2laser and trichloroacetic acid in treatment of xanthelasma palpebrarum [J]. J Cosmet Dermatol, 2015,14(2):130-139.

[4]Jónsson A. Sigfŭsson N. Letter: Significance of xanthelasma palpebrarum in the normal population [J]. Lancet, 1976, 1(7955):372.

[5]Rohrich RJ, Janis JE, Pownell PH. Xanthelasma palpebrarum: a review and current management principles [J]. Plast Reconstr Surg,2002, 110(5): 1310-1314.

[6]Deepika P, Pooja G, Archana S, et al. Xanthelasma palpebrarum:a marker of premature atherosclerosis (risk of atherosclerosis in xanthelasma [J]. Postgrad Med J, 2012, 88(1038):198-204.

[7]Hossein K. Ali E. Mansour R, et al. Serum lipid profile and clinical characteristics of patients with xanthelasma palpebrarum [J]. An Bras Dermatol, 2016, 91(4):468-471.

[8]Rıza AA. Turhan T. Emre EM, et al. Xanthelasma palpebrarum associated with increased cardio-ankle vascular index in asymptomatic subjects [J]. Wien Klin Wochenschr, 2016, 128 [Suppl 8]:S610-S613.

[9]Ales Z, Miroslav Z, Adolf S, et al. Xanthomas: Clinical and pathophysiological relations [J]. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2014, 158(2):181-188.

[10]Lee HY, Jin US, Minn KW, et al. Outcomes of surgical management of xanthelasma palpebrarum [J]. Arch Plast Surg, 2013,4(40):380-386.

[11]Bartolo C, Di Sara L, Antonio T. et al. Laser treatment of giant xanthelasma palpebrarum [J]. Lasers Med Sci, 2015, 30(8):2205-2207.

[12]Cannon PS, Ajit R, Leatherbarrow B. Efficacy of trichloroacetic acid(95%) in the management of xanthelasma palpebrarum [J]. Clin Exp Dermatol, 2010, 35(8):845-848.