皖南牛Y-STRs与Y-SNPs遗传多样性研究

侯佳雯,夏小婷,贾玉堂,刘善斋,党瑞华,陈 宏,雷初朝*

(1.西北农林科技大学动物科技系统,陕西 杨凌 712100;2.安徽省农业科学院畜牧兽医研究所,安徽 合肥 230031;3.国家肉牛牦牛产业技术体系亳州综合试验站,安徽 亳州 236800)

皖南牛主要产于安徽省长江以南的泾县、黟县、歙县、绩溪、旌德,在皖浙、皖赣交界山区亦有分布。主产区地势较高,地形错综复杂,大致可分为高山和中山区(海拔500 m以上)、低山丘陵区(海拔250 m左右)和盆谷区,当地自然条件好、气候温暖、草场广、牧地多,是发展草食性家畜的天然基地[1]。皖南牛为役肉兼用品种,具有耐耙、耐粗饲、耐热等特性,肉质细嫩、味道鲜美,是我国优良的地方黄牛品种之一[2]。目前,有关皖南牛Y染色体遗传多样性、种群遗传结构及遗传背景的研究未见报道。

Y染色体遵循父系遗传,单倍型保持完整,不易受重组和回复突变影响,突变率低、稳定遗传,是研究物种进化和遗传多样性的良好标记。近年来,基于家牛Y染色体单核苷酸多态性标记(Y-SNPs)的研究表明[3-5],家牛由3种Y染色体单倍型组组成(即普通牛Y1和Y2单倍型组,瘤牛Y3单倍型组)。在Y-STRs标记多态性研究方面,发现欧亚牛、非洲牛和欧洲牛父系存在不同的单倍型组[4,6];Cai等[7]通过对中国地方黄牛品种进行Y-STRs多态性研究,发现2个Y-STRs位点具有明显的多态性,可以区分普通牛和瘤牛血统。Li等[8]利用4个Y-SNPs标记和2个Y-STRs标记对16个中国黄牛品种进行多态性分析,表明中国黄牛主要存在普通牛Y2和瘤牛Y3两个父系起源,且各品种的Y染色体单倍型组呈现出清晰的地理分布规律。

因此,本研究利用2个Y-SNPs标记和2个Y-STRs标记联合分析皖南牛的父系起源、遗传多样性和群体遗传结构,旨在为今后开展皖南牛的保种与选育工作提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 样品采集及基因组DNA提取

从安徽省皖南牛保种场采集35头皖南牛公牛耳组织,放在75%酒精中带回实验室保存,采用常规的酚-氯仿抽提法提取基因组DNA,稀释浓度至10~20 ng/μL保存备用。

1.2 引物合成和PCR扩增

选用Götherström等[3]和Ginja等[4]报道的2个家牛Y-SNPs标记(即UTY-19和ZFY-10)引物信息和家牛2个经典的Y-STRs位点,即INRA189和BM861标记,参照Edwards等[6]报道的位点信息研究皖南牛的父系起源,引物信息详见表1,引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。

表1 家牛Y-SNPs与Y-STRs标记的信息

PCR体系(25 μL)为:2×PrimeSTAR Max Premix(上海宝生物公司)10.5 μL,上、下游引物(10 pmol/L)各0.5 μL,模板DNA 1 μL,超纯水12.5 μL。

PCR反应程序为:98℃变性10 s,X℃(见表1)退火15 s,72℃延伸10 s,35个循环,后冷却至4℃保存。PCR产物经1.5%琼脂糖凝胶(含GoldView核酸染料)电泳后,凝胶成像系统拍照检测。

1.3 测序、单倍型组分型及单倍型多样度分析

将PCR纯化产物送生工生物工程(上海)股份有限公司,用3730XL型DNA测序仪(Applied Biosystems公司)进行正、反向测序,测序结果用Chromas2.3软件进行核实查看和校正,获得每头皖南牛公牛2个Y-SNPs标记的序列多态性。利用荧光标记2个Y-STR位点INRA189和BM861,进行毛细管电泳分析,根据Götherström等[3]和Li等[8]报道的Y染色体微卫星分型,确定不同个体的单倍型,用Arlequin3.5软件进行群体单倍型多样度分析。

2 结果与分析

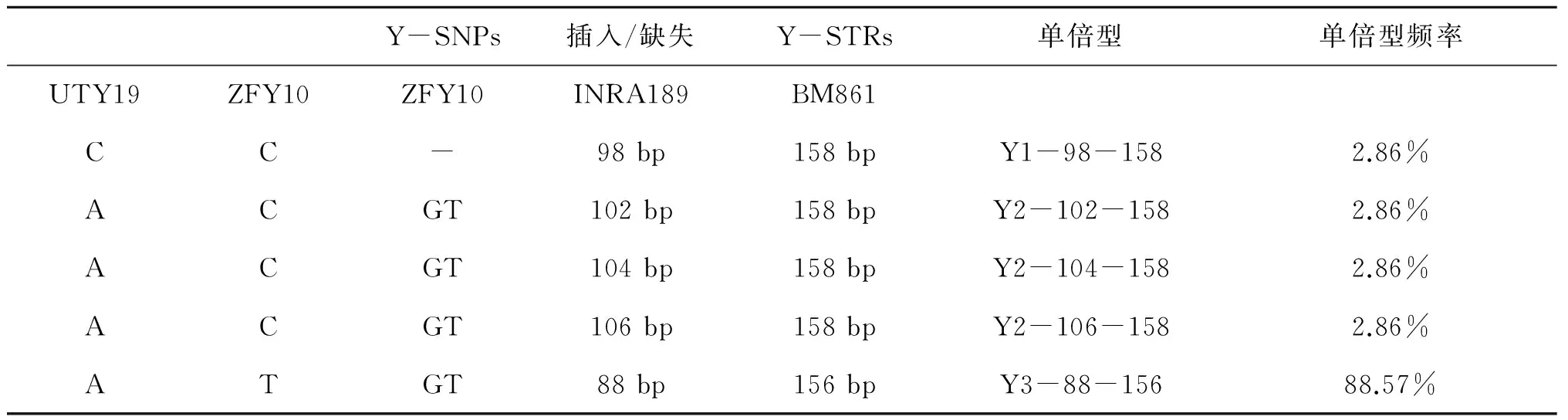

通过对35头皖南牛2个Y-SNPs标记(即UTY-19和ZFY-10)PCR扩增产物进行测序,发现UTY-19标记存在C>A颠换,而ZFY-10标记存在C>T颠换和1个GT核苷酸插入/缺失多态位点。对照Götherström等[3]和Ginja等[4]报道的家牛Y染色体单倍型组的判定标准,并依据2个标记的核苷酸变异确定单倍型组,结果显示:35头皖南牛有Y1、Y2和Y3 3种单倍型组,Y2和Y3单倍型组的频率分别为8.56%(3/35)和88.58% (31/35),其中只有1个个体为Y1单倍型组,频率为2.86%,表明皖南牛以Y3单倍型为主。皖南牛的Y染色体单倍型多样度为0.2185±0.0924。

利用2个家牛Y染色体特异性微卫星标记(即INRA189和BM861)分析皖南牛的遗传多样性,结果显示,INRA189标记在皖南牛中检测到5个等位基因,其中1个等位基因(98 bp)对应Y1单倍型组,3个等位基因(102 bp、104 bp和106 bp)对应Y2单倍型组,1个等位基因(88 bp)对应Y3单倍型组。在BM861位点中,皖南牛的等位基因大小为158 bp和156 bp,分别对应普通牛和瘤牛单倍型组。

结合Y-SNPs和Y-STRs标记联合分析,在35头皖南牛中共界定了5种单倍型,包括1个Y1单倍型(Y1-98-158)、3个Y2单倍型(Y2-102-158、Y2-104-158和Y2-106-158)和1个Y3单倍型(Y3-88-156)(表2),其中Y3-88-156单倍型占绝对优势(88.57%)。

表2 皖南牛Y染色体单倍型频率

3 讨论

近年来,Y-SNPs和Y-STRs被广泛应用于群体遗传多样性、群体遗传结构和父系起源研究[3-9]。Götherström等[3]和Ginja等[4]研究表明,欧洲牛为普通牛起源,其中Y1单倍型组主要分布在北欧,Y2单倍型组主要分布在南欧。Edwards等[6]在此基础上通过分析138个欧洲和亚洲品种,进一步说明欧洲牛只存在普通牛血统,亚洲西南部主要为瘤牛起源。

皖南牛是安徽省优良的地方品种,系南方黄牛类型。目前,关于皖南牛这一地方品种在分子水平上的遗传多样性、群体遗传结构和父系起源的报道甚少。常振华等[9]利用两个Y-STRs位点对11个皖南牛个体进行分析,发现皖南牛全部为瘤牛血统;Li等[8]利用Y-SNPs和Y-STRs联合分析,结果同样支持皖南牛为瘤牛父系起源。本研究通过对35头皖南牛公牛进行Y-SNPs分析,检测到皖南牛以瘤牛Y3单倍型组(88.57%)为主,并有少量普通牛Y1单倍型组(2.86%)和Y2单倍型组(8.57%)。该结果与Li等[8]提出的Y3单倍型组主导南方黄牛观点一致,这可能与地理隔离和气候状况相关。35头皖南牛中发现1个个体为Y1单倍型组,这1个个体很可能是由于引入中国的欧美肉牛品种改良皖南牛品种,由雄性介导的基因渗入所致[9]。赵晓诚等[10]利用Y-SNPs标记对陕西岭南牛的分析,发现岭南牛属于南方黄牛类型,仅有普通牛Y2和瘤牛Y3 起源,没有Y1起源,表明Y1单倍型组在中国地方黄牛中确实占的比例很低,支持Y1单倍型组来源于国外引入品种的观点。

Y染色体微卫星位点INRA189和BM861是区别普通牛和瘤牛的经典标记。Edwards等[6]发现INRA189位点的大小在90~106 bp之间,BM861的位点大小为156 bp和158 bp。本研究结果显示,INRA189鉴定出5种不同大小的等位基因,分别为98 bp、102 bp、104 bp、106 bp和88 bp;BM861鉴定出2种等位基因,即156 bp和158 bp。该结果与Edwards等[6]的一致,说明INRA189和BM861两个微卫星位点能清晰地区分出皖南牛中的普通牛和瘤牛血统。

单倍型多样度是衡量群体DNA遗传多样性的重要指标之一。Edwards等[6]对138个家牛品种的Y染色体遗传多样性进行分析,结果显示单倍型多样度平均值为0.4220。Li等[8]对16个中国地方黄牛品种的父系遗传多样性分析,表明其单倍型多样度平均值为0.5180,其中南方黄牛的单倍型多样度平均值为0.3120。在本研究中,35头皖南牛的单倍型多样度为0.2185,低于Edwards等[6]检测的国外牛品种的单倍型多样度平均值,同时也低于Li等[8]报道的中国南方黄牛平均值,表明皖南牛Y染色体单倍型多样度较低,这可能与皖南牛以本交为主,现多处于农户自繁自养状态相关[1]。另一方面,也说明皖南黄牛父系种质资源比较纯正,遗传稳定。

皖南牛是中国优良的地方牛种之一。近年来,皖南黄牛养殖量大幅下降可能是杂交牛肉低价格冲击、散养户养殖越来越少[2]的原因所致。此外,外来品种杂交导致皖南牛的基因构成产生变化,加之人们对种质资源保护意识淡薄,导致皖南牛养殖数量急剧下降。因此,应当加大皖南牛保种开发力度,建立健全皖南牛的保种体系,使得这一优质的种质资源得以保护和开发利用。

参考文献:

[1] 国家畜禽遗传资源委员会. 中国畜禽遗传资源志:牛志 [M].中国农业出版社, 2011:77-79.

[2] 胡嘉彦. 安徽省绩溪县皖南黄牛的品种简介和保种思路[J]. 畜牧与饲料科学, 2017, 38(5):42-44.

[3] Götherström A, Anderung C, Hellborg L, et al. Cattle domestication in the Near East was followed by hybridization with aurochs bulls in Europe[J].Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences,2005,272(1579):2345-2351.

[4] Ginja C, Telo da Gama L. Penedo MCT. Y Chromosome haplotype analysis in Portuguese cattle breeds using SNPs and STRs[J].Journal of Heredity,2009,100(2):148-157.

[5] 常振华, 卫利选, 张润锋,等. 中国黄牛Y-SNPs遗传多样性与起源研究[J].畜牧兽医学报, 2011, 42(11):1537-1542.

[6] Edwards CJ, Ginja C, Kantanen J, et al. Dual origins of dairy cattle farming-Evidence from acomprehensive survey of Europea Y-chromosomal variation [J].PLoS One, 2011, 6: el5922.

[7] Cai X, Chen H, Wang S, et al. Polymorphisms of two Y chromosome microsatellites in Chinese cattle[J].Genetics Selection Evolution, 2006, 38(5):525-534.

[8] Li R, Zhang XM, Campana MG, et al. Paternal origins of Chinese cattle[J].Animal Genetics,2013,44(4):446-449.

[9] 常振华,黄洁萍,徐苹,等. 中国黄牛Y-STRs遗传多样性与起源研究[J].中国牛业科学,2012, 38(3):9-13.

[10] 赵晓诚,林清,左自意,等. 岭南黄牛Y-SNP遗传多样性与父系起源研究[J].中国牛业科学,2017,43(4):4-6.