论清代蒙古语标音词典的发展演变

春 花

(故宫博物院图书馆 北京 100009)

蒙古族在清朝整个历史舞台上扮演了十分重要的角色,早在清入关前的崇德元年(1636)漠南各蒙古部王公贵族,在盛京拥立皇太极为大汗以来,清廷先后用一百多年的时间,于乾隆年间完全统一了所有的蒙古部落。归顺后的蒙古各部因大力支持过清朝统一战争而争得了一定的政治地位。清廷为了巩固“满蒙联盟”,政策上大力扶持蒙古语言文化的发展,如提倡蒙古子弟的教育问题,科举考试特设“满蒙翻译科”,又建“蒙古八旗官学”、“蒙古八旗义学”等,逐渐普及蒙古族的学校教育。此外,在一定程度上还提倡满族人学习蒙古语、蒙古文*(清)高宗弘历敕撰:《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》“序”:“乾隆念及蒙古自太祖、太宗以来久为世臣,且满语与蒙语又有相近之处,不可不通其语。” 乾隆四十五年(1780)武英殿刊行,31册。,甚至在“上书房”都设有蒙古文课目。所以清前期大多数的满族人精通蒙古语、蒙古文。就连顺治帝、康熙帝、雍正帝、乾隆帝等都通蒙古语言文字,他们用蒙古文批阅奏折,召见年班朝见的蒙古王公时可用蒙古语交谈,从而得到蒙古族的信赖。为满、蒙之间的相互交流方便,由朝廷牵头编撰或刊行有不少的满蒙合璧词典,此外在民间所修满蒙合璧词典更为丰富多彩,本人著《清代满蒙文词典研究》*春花著:《清代满蒙文词典研究》,辽宁民族出版社,2008年。统计,清代蒙古文及满蒙合璧词典有45种。其中含有不少的蒙古语标音词典,并其语种的组合形式丰富多样,有双语合璧的或多语合璧的。

双语合璧标音词典只有一种,是乾隆八年(1743)由武英殿刊行的《御制满蒙文鉴》。该词典由满文转写蒙古文词语而成的满蒙合璧标音词典,文种只有满文一种。

多语合璧的标音词典是指三种语言以上词语合璧的词典,其中包括由一种民族文字转写其他民族语言词语的词典,还包括在一个民族语言词语旁由本民族文字或其他几个民族文字来标注音韵的词典。如中国科学院图书馆藏《清文鉴》是蒙满汉合璧标音词典,故宫藏《满蒙汉字书》是满蒙汉合璧标音词典,该两种词典蒙古语词语由均满文字母来转写,其文种只有满汉两种;《三合便览》为满汉蒙合璧标音词典,其蒙古文词语下还列一栏由满文字母转写的蒙古语译词;《蒙古托忒汇集》是蒙托忒满汉合璧标音词典,其蒙古语口语词由满文字母转写而成。《钦定西域同文志》是满汉蒙藏维托忒合璧标音词典,为语种、文种最多的一部标音词典。

目前已知蒙古语标音词典有12种,占清代满蒙合璧词典的26.7%。在这些标音词典中多数词典由满文标注蒙古文词语而成,只有少量的满蒙汉互注的标音词典。清代蒙古语标音词典在标音文种方面,充分体现“国语”——满语的主体地位。此文根据标音文种及标注对象的不同,分成以下四类。

一、由满文转写蒙古语词语的双语及多语合璧满文词典

在清代蒙古语标音词典中,由满文转写蒙古语词语的双语合璧及多语合璧的满文标音词典居多,如《御制满蒙文鉴》、《满蒙汉字书》、《清文鉴》、《翻译教本》、《满蒙回字书》、《满蒙藏回四体字书》、《满蒙藏嘉戎回五体字书》等,目前笔者已知共有七种,其中《御制满蒙文鉴》、《翻译教本》、《满蒙回字书》、《满蒙藏回四体字书》、《满蒙藏嘉戎回五体字书》五种词典的文种只有满文一种,《满蒙汉字书》、《清文鉴》两部词典的文种均为满汉两种。这些词典中没有蒙古文字,因此多数蒙古族学者不太了解。

乾隆八年(1743)武英殿刊行的《御制满蒙文鉴》,是有年代可考证的清代最早的满蒙合璧标音词典,共21册,是乾隆帝为存留蒙古文音韵,敕修的注音、注解合为一体的词典。清乾隆年间,入关已过百余年的八旗蒙古族中已有了不大重视学习蒙古语言文字的现象,乾隆帝认为蒙古文是清代使用最广泛的文字之一,但因为没有点、圈,有一字双音、读写难辨的缺陷,此时八旗蒙古人中精通蒙古语言文字的故老已很少,若不抓紧标清其音,恐日后难以辨认,后学者互相参阅那些错误的读写,会导致更难掌握*(清)高宗弘历敕撰:《御制满蒙文鑑》“序”,乾隆八年(1743)武英殿刻本,21册。,为此敕令班第等把《清文合蒙古鉴》*(清)圣祖玄烨敕译:《清文合蒙古鉴》,又称《御制清文鉴》、《御制满蒙文鉴》等, 康熙五十六年(1717)武英殿刻本,29册。该词典是清代第一部满蒙合璧官修词典,康熙帝为整理、规范蒙古文词语,敕令以蒙古文翻译《御制清文鉴》而成。清廷为了巩固“满蒙联盟”政策,一贯重视蒙古语言文化的发展,但入关的八旗蒙古族已不大重视学习蒙古语言文字,为此康熙帝敕令拉锡等以蒙古文翻译《御制清文鉴》,历时七年成书,所收类目、词语、体例等均与《御制清文鉴》一致,只是删掉了注解下引证的古书例句。所有蒙古文部分全由满文字母转写,编成此书。其所收类目、词语、体例等均与《清文合蒙古鉴》一致。正文首行著满文词语、次行列蒙古语译词,蒙古语译词由满文字母转写而成。所标注的音韵准确完备,从而与《翻译教本》一同开创了编纂蒙古语标音词典的先河,也为清代满蒙语语音学的形成发展奠定了基础。当时没有编纂“总纲”,后命皇十二子永璂等,补编以满文字母顺序编排蒙古语词语的满蒙合璧“总纲”,于乾隆四十一年(1776)刊行,共8册。后编的《满蒙汉字书》、《三合便览》、《托忒蒙古汇集》、《满蒙维三体字书》、《满蒙藏维四体字书》、《满蒙藏嘉戎维语五体字书》、《蒙语》、《翻译教本》等多语合璧标音词典均模仿了《御制满蒙文鉴》的转写标音法。

故宫博物院图书馆藏《满蒙汉字书》,是以《御制满蒙文鉴》体例为蓝本编成的满蒙汉合璧标音词典,亦称《御制满蒙文鉴》,清内府精写本,共25册。正文首列满文词语,下列蒙古语译词及简单的注解等,其蒙古语译词和注解等均由满文字母转写而成,最下列汉文译词。该词典主要收词语、语句、短语等,全文按类编排,共设257类,收7205条词语。该词典标音方法与《御制满蒙文鉴》一致,但所收词语具有自己的特色,其中包含着有关清代满蒙语言文化方面的珍贵资料。如其所收“蒙古文十二字头”、“兼汉淀粉菜肴”、“蒙古文否定词ese、ülü、ügei”、“蒙古文领属词尾daγan/degen”、“满文格助词de/be”、“蒙古文元音e/a字鉴别”、“蒙古文格助词iyar/iyer、bar/ber”、“制作奶制品”、“满文词qaran的比喻”、“言语”等十类词语,其中收录涉及满蒙语音、语法及饮食风味等方面的词语。这些词语在其它分类词典均未见,对研究清代满蒙语言文化提供丰富的资料。此外,该词典内规范了《御制满蒙文鉴》所出现的汉语音译借词,并由满文译词来代替。如:《御制满蒙文鉴》医治类中的“me jafambi——把脉”为半音译借词,可在《满蒙汉字书》中由满文译词“sudala jafambi——把脉”来代替。此书被收于2001年故宫博物院编,海南出版社出版的《故宫珍本丛刊》第722册。关于该词典的详细介绍,请见笔者著《论〈满蒙汉字书〉》*春花著《论〈满蒙汉字书〉》,《民族图书馆学研究》(第十一次全国民族地区图书馆学术研讨会论文集,第5辑),辽宁民族出版社,2010年。。

中国科学院图书馆藏《清文鉴》,是选录《御制满蒙文鉴》常用词语,并增加汉文译词,取掉注解部分而成的蒙满汉合璧标音词典,清抄本,4册。正文每门首列蒙古语词语,由满文字母转写而成,右侧列满文译词,下列汉文译词。全文按类编排,所收词语及编排顺序均与《御制满蒙文鉴》一致,共设280类,收10800条词语,其中保留大量汉语音译借词,如卷“利”的布帛类词语中有“pengduwan——彭缎”、“ningceo——宁紬”、“siyanceo——线绸”、“naceo——纳紬”、“lingse——绫”等,均是汉语音译借词,这些词语在乾隆三十六年(1771)刊行的《御制增订清文鉴》*(清)高宗弘历敕撰:《御制增订清文鉴四十七卷》,清乾隆三十六(1771)年武英殿刻本,48册。首部敕修满汉合璧词典。乾隆帝为规范满文词语,敕令翻译、增补、修订《御制清文鉴》,并加以注音而成,但删掉了注解下所引证的古书例句。主要由满文词语来代替《御制清文鉴》中汉语音译借词,并增补4700条新定词语、1636条古代罕见词。从而该词典成了规范清代满汉语最直接的依据,后被收入《四库全书》中。均由满文词语来代替,据此判断其成书年代应早于乾隆三十六年(1771),是清代最早的满蒙汉三体合璧词典之一,在清代满蒙汉语言文化研究及词典编纂中具有较高的价值。

大连市图书馆藏舒明阿编《翻译教本》,为蒙满汉合璧标音词典,又名《三体合璧文鉴》,雍正十三年(1735)钞本,共3册。该词典是在《清文合蒙古鉴》基础上增订词语而成,由“词汇集”、“翻译理论”组成。第1-2册为“满蒙汉文对照词汇集”,正文每门首列蒙古语词语,下列满文译词,最下列汉语译词,其中蒙古语词语和汉语译词均由满文字母转写而成。词语编排顺序与《清文合蒙古鉴》相近,但未标类目,只是同类词相对集中,共收3664条词语。第3册第1-36页为“翻译理论”部分,主要以蒙古文翻译满文文章为例,讲述了翻译理论和翻译技巧。第3册第37-78页为“满蒙对照词汇集”。该词典在增订《清文合蒙古鉴》及由满文字母转写蒙古语词语和汉语译词方面具有很高的价值。

清代满蒙文标音词典中含有藏语、维语的多语合璧词典不多,有《四体合璧文鉴》、《御制五体清文鉴》、《钦定西域同文志》、《满蒙回三体字书》、《满蒙藏回四体字书》、《满蒙藏嘉戎回五体字书》等,其中《满蒙回三体字书》、《满蒙藏回四体字书》、《满蒙藏嘉戎回五体字书》三部是由满文标注蒙、维文或藏文而成。该三部词典均是佚名辑,由清内府精写而成,今藏于故宫博物院图书馆。其中《满蒙回三体字书》,是清代唯一一部满蒙维语合璧标音词典,又名《满蒙回文三种译语》、《满蒙回三语合璧书》等,共3册。正文每门首行列满文词语,次行列蒙古语译词,再次行为维吾尔语译词等,其中蒙古语译词和维吾尔语译词均由满文字母转写。主要收词语、语句、短语等,其中名词居多,包括天干、地支、日月、星辰、天气、气候等有关天文地理名目,还包括亲属称谓、人体五官及瓜果、奶制品、穿戴、读书、写字、官差、打围、战争、畜牧、飞禽、计量单位等与人类政治、经济活动有关的专有名词。此外动词、形容词、数词、副词等也较多。该词典词语大体上同类词集中在一起,但未标类名,共收1256条词语。

《满蒙藏维四体字书》,是清代唯一一部满蒙藏维语合璧标音词典,1册。正文每门首行列满文词语,次行列蒙古语译词,再次行为藏语译词,最后为维语译词,其中蒙古语译词、藏语译词、维吾尔语译词均由满文字母转写,在每条满文词语上头由圆圈——“○”做标记,以便区分每组词语条目。该词典收录以名词、动词、形容词、数词、副词等为主的综合性词语,其中名词居多,此外还收录一些短语、语句。词语大体按类编排,但未标类目,共收400条词。

《满蒙藏嘉戎维语五体字书》,是清代唯一一部满蒙藏嘉戎维语合璧标音词典,又一名《五体字书》,共8帙。正文每门首行列满语词语,其后依次列蒙古语译词、藏语译词、嘉戎语*嘉戎语,是藏语的一种方言,属于汉藏语系藏缅语族藏语支。该方言中有大量的二合三合复辅音生母,有九个辅音韵尾,无声调。其基本语序是:主语-宾语-谓语,形容词作定语时在被修饰语之后,代词和名词作定语时在被修饰语之前。该方言区主要分布在四川省马尔康、金川、小金、汶川、理县、黑水、丹巴、道孚等县,其中还分东部、北部和西部等三种子方言。译词、维吾尔语译词等,此书的特点是蒙古语译词、藏语译词、嘉戎语译词、维吾尔语译词均由满文字母转写而成。主要收录常用名词,如第一帙中收佛香、苹果、牛奶、钥匙、茶叶、酒、军队等常用名词,也收一些动词、形容词等。在第二帙中收有关打围、弓箭、身体器官等常用词语。此外,还收一些短语、语句等。词语按类编排,但未标类目,共收746条词语。关于该词典的详细介绍,请见《〈满蒙藏嘉戎维五体字书〉概论》*春花著:《〈满蒙藏嘉戎维五体字书〉概论》,《满语研究》,2008年第1期。、《再论〈满蒙藏嘉戎维五体字书〉》*晓春 春花合著《再论〈满蒙藏嘉戎维五体字书〉》,《满学论丛》第3辑,辽宁民族出版社,2013年。。

以上所述三部词典内均没有任何与编者及编写年代有关的记载,但根据所收词语特点及清朝民族关系史等,可以推断其编写年代和使用者概况。

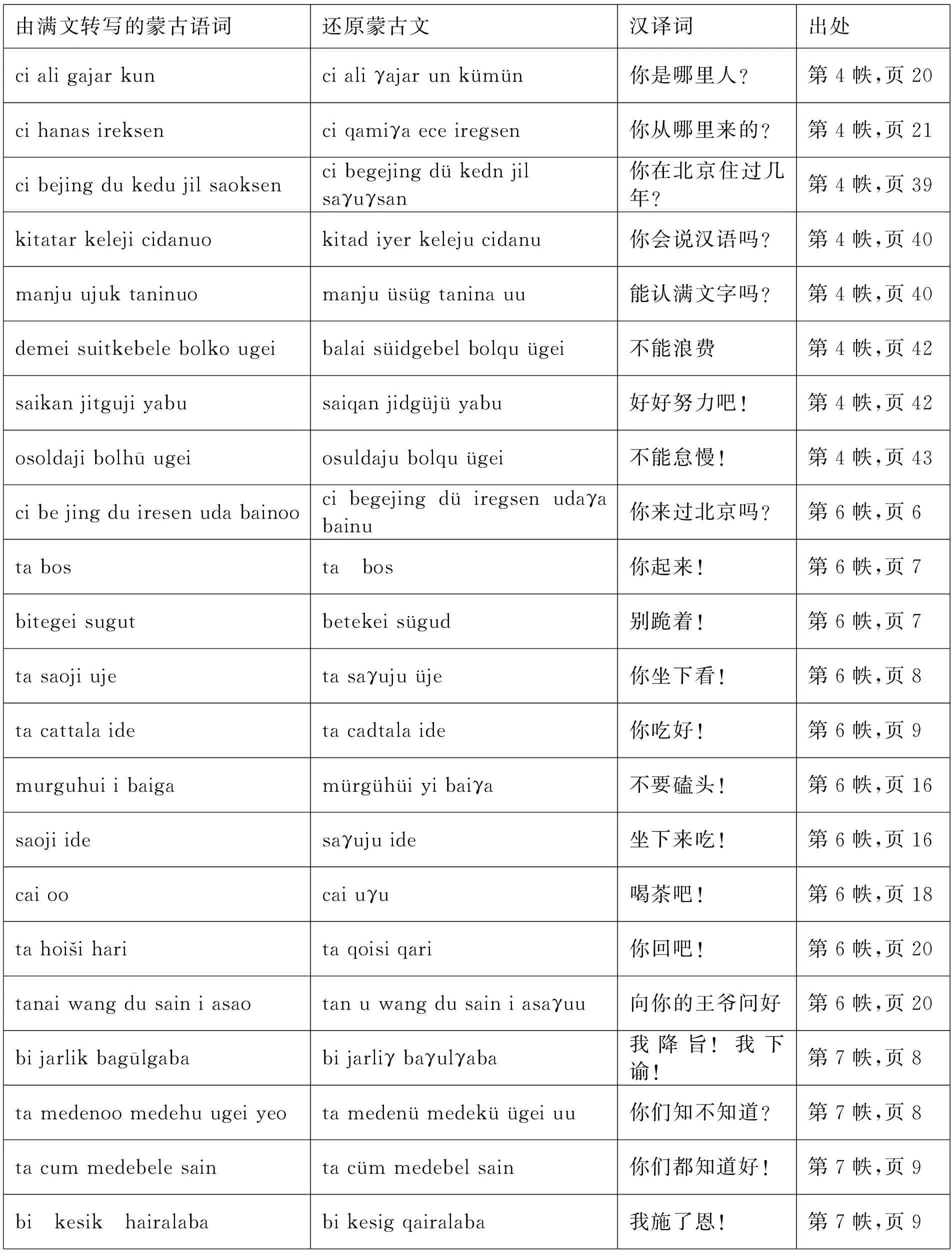

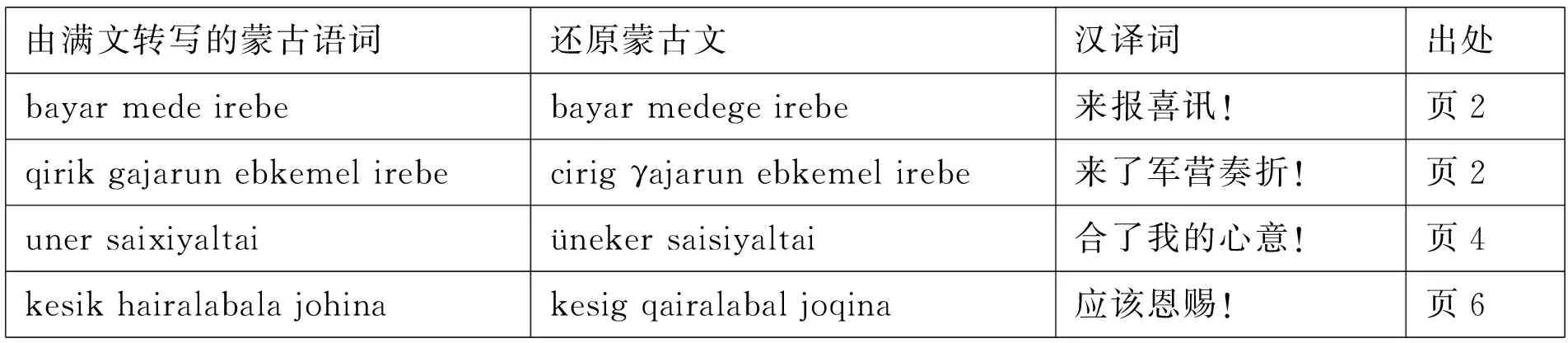

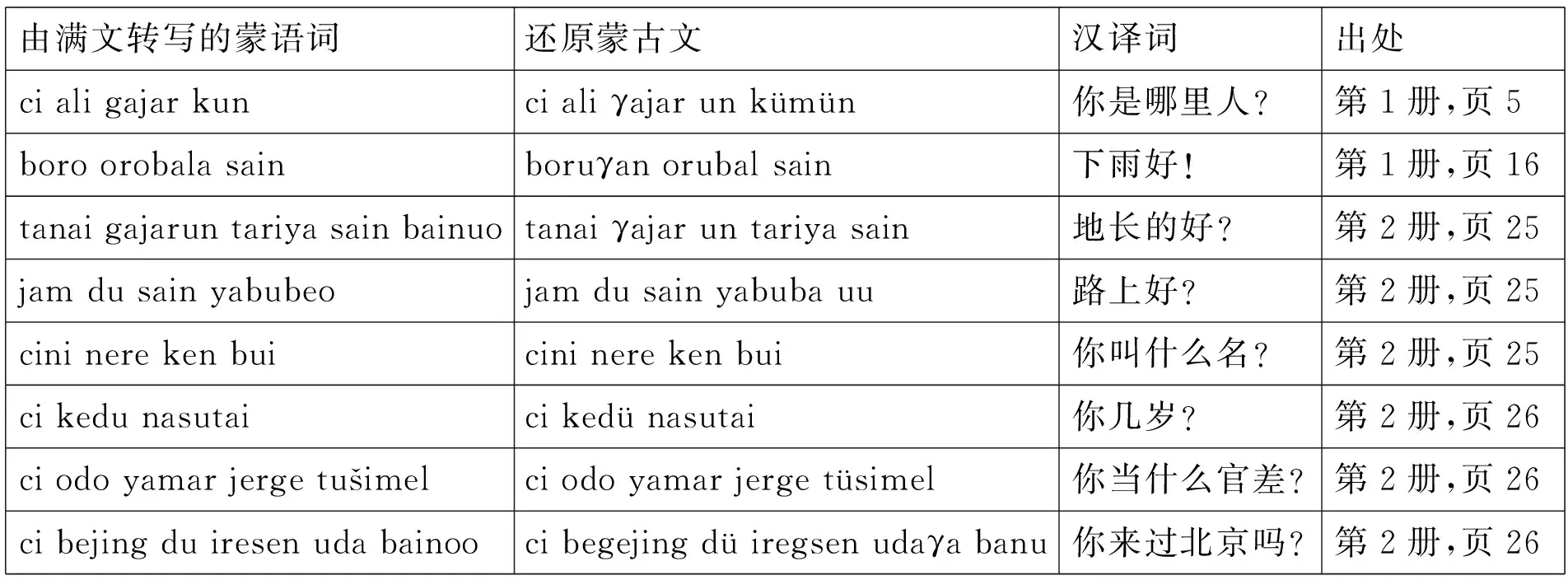

首先,从该三部词典所收“日常问候语”的内容、语气等看,主要是政治地位较高的人和一般官员之间对答的问候语句,请见如下表格-1、表格-2、表格-3、表格-4等。

表格—1 《满蒙藏嘉戎回五体字书》部分语句

表格—2 《满蒙藏回四体字书》部分语句

表格—3 《满蒙回三体字书》部分语句

从上述三个表格所列对答的问候语句看,是在京的政治地位较高的人和来自民族地区官员之间的对话。此外,这三部词典中出现了乾隆年间规范的满文词语。见表格-4。

表格—4 《满蒙藏嘉戎回五体字书》收乾隆年规范的满文词语

以往在满文中将“宫”、“殿”、“楼”、“阁”、“寺”等名词均用音译借词,如gung、diyan、leo、g'o、sy。至乾隆十二年(1747)将g'o译成asari, leo译成taktu*张虹、程大鲲、佟永功审订:《乾隆朝〈钦定清语〉》(一),三、会计司为抄送钦定清语“都城”等词事咨盛京佐领》:阁 asari。取自《黑图档》第304册,第146-147页。载《满语研究》1993年第2期(总17期)81-82页。,十三年(1748)将gung、diyan的,规范成gurung(宫)、deyen(殿)*张虹、程大鲲、佟永功审订:《乾隆朝〈钦定清语〉》(三),《十三、都虞司为抄送钦定清语“王命旗牌”等词事咨盛京佐领》:乾隆十三年十月二十二日,“……宫:gurung,殿:diyan……”。取自《黑图档》第306册,第52-53页”。载《满语研究》,1995年第2期(总21期),54页。,十四年(1749)将sy译成juktehen*张虹、程大鲲、佟永功审订:《乾隆朝〈钦定清语〉》(三),《十五、会计司为抄送翻译清语“椅子”等词事咨盛京佐领》:乾隆十四年正月二十三日:“……庙:juktehen,坛:mukdehen……”。取自《黑图档》第307册,第5-6页。载《满语研究》1995年第2期(总21期)58页。。

可见,该三部词典成书年代晚于乾隆十四年(1749)。

其二,该三部词典均是以抄写而成的孤本,并在清宫里一直完好地保存下来,毫无疑问使用者是皇帝或皇子、皇孙等。

其三,该三部词典均是由满文字母转写各民族语言词语而成的多语合璧词典,使用者应精通满文,却不太懂蒙古文、藏文、维吾尔文等诸民族文字,可以说该三部词典是为满足皇室成员学习各民族语言口语的需要编成的。我们再分析一下清代诸皇帝的学习、掌握各民族语言的情况,可以进一步推断使用者的身份。因清代诸皇帝中顺治、康熙、乾隆帝都精通满汉文,并不同程度地掌握了蒙古语言文字。其中乾隆帝是学习语言的天才,他掌握的语种最多,除了学过藏语、藏文外,还学了维吾尔口语*(清)高宗弘历敕撰:《御製满洲蒙古汉字三合切音清文鑑》“序”。乾隆四十五年(1780)武英殿刻本,31册。。

其四,该三部词典的编纂与清朝民族关系史分不开,尤其与使用蒙古语、藏语、嘉戎语、维吾尔语等语言的各民族历史有着密切的相关。毫无疑问蒙古族是清统治者早期的友好联盟,因而早在康熙年已开始编纂了满蒙合璧的词典。藏族和维吾尔族称臣清朝也较早,而隶属清朝版图的时间为较晚。因此编纂汇入藏文和维吾尔文的多语合璧词典也较晚,如乾隆二十八年(1763)皇帝敕纂的《钦定西域同文志》是有年代可考证的第一部附有藏文和维文的多语合璧词典,该三部词典的成书时间不可能早于《钦定西域同文志》。

此外,从清代满蒙文词典的语种、文种特点看,只有乾隆朝编纂了附有藏语、维吾尔语的多语合璧词典,如《御制四体清文鉴》、《四体清文鉴》、《御制五体清文鉴》等,以上种种推断说明了该三部词典是乾隆帝为学习各民族语言的需要敕纂而成,约在乾隆中后期成书。这些词典的注音均依《钦定清汉文对音字式》、《钦定同文韵统》为准,是为存留、发展、规范各民族语言语音的目的编成,其中蒙古语口语成分占相当大的比重,如表格—5:

表格—5:蒙古语口语成分

其“saoji”(坐)、“hanas”(从哪里)、“bejing”(北京)、“saoksen”(住)、“kitatar”(用汉语)、mede(消息)、uner(实在是)、boro(雨)、“yabubeo”(去吗)、“uda”(次数)等均是蒙古语口语成分,对满、蒙、藏、嘉戎、维语间的互译及研究具有很高的价值,也对研究阿尔泰语系诸语言的同源词和藏语方言,进而比较它们的渊源关系,都具有重要的参考价值。

二、由满文标注蒙古文词语的三、四体合璧词典

在清代蒙古文标音词典中,由满文标注蒙古文词语的多语合璧标音词典不多,只有《三合便览》、《蒙古托忒汇集》两种。

敬斋公*敬斋公,卓特氏,蒙古正黄旗人,又谥“文诚公”,生卒年不详,是清代著名的蒙古族学者、大臣,他自幼好学,精通蒙满汉文,于乾隆十三年(1748)考取翻译进士,后授理藩院主政。乾隆二十五年(1760)负责杀虎口驿站驿务,乾隆二十六年(1761)开始先后授任广德县令、安徽颍州县令(今阜阳县)等职。、富俊*富俊(1749-1834),卓特氏,蒙古正黄旗人,字孟春、松岩等,清代蒙古族语言学家,乾隆、嘉庆、道光三朝大臣。他从小学习蒙古语言文字,精通满蒙汉文,乾隆四十四年(1779)中翻译进士,授礼部主事,自乾隆五十七年(1792)升员外郎后,历官郎中、内阁蒙古侍读学士、礼部侍郎、镶蓝旗蒙古副都统等,嘉庆元年(1796)九月调镶白旗满洲副都统,十二月升兵部右侍郎寻命为科布多参赞大臣,之后历任兵部左侍郎、叶尔羌办事大臣、乌里雅苏台参赞大臣、镶红旗汉军都统、吉林将军、理藩院尚书、内阁大学士等职。父子二人编《三合便览》,为满汉蒙合璧标音词典,乾隆五十七年(1792)刊行,共13册。该词典是以《清文汇书》*(清)李延基撰:《清文汇书十二卷》,清乾隆年四合堂刻本 十二册。满汉合璧注解词典,以《御制清文鉴》为基础订立条目,并以《大清全书》体例为蓝本,按满文字母顺序编排满文词语而成,正文首列满文词语,下列汉文译词和汉文注解。约收20000条词语,词汇量丰富,查用方便,后成了编纂音序词典典范。为蓝本编成的清代第一部满汉蒙三体合璧音序词典,由“语法”、“词汇集”组成。卷1“语法”部分包括“满文十二字头”、“清文指要”、“蒙文指要”等内容,其中简要介绍了满、蒙两种文字的正字法、各种词尾的接续法等,并举例说明一些虚字的用法。卷2-12为“满汉蒙文对照词汇集”,正文每门首列满文词语,下列汉文译词,再下列蒙古文译词,最下列由满文字母转写的蒙古语译词。该词典主要收以名词、动词、形容词等为主的综合性词语,其中生产生活用语居多,共收20144条词语,词汇量丰富,查找便捷,是清代满汉蒙翻译最重要的工具书之一。该词典由满文字母转写蒙古语词语方面与《御制满蒙文鉴》一致,对清代满蒙语音研究可提供丰富的资料。此外该词典是清代第一部蒙古文音序词典,也是第一部突破传统蒙古语言学,以汉语语言学理论和方法解说蒙古文语法的蒙古语言学作品。

故宫博物院图书馆藏富俊著《蒙古托忒汇集》,是以《三合便览》体例为蓝本编成的蒙托忒满汉等四种文字合璧的标音词典,嘉庆二年(1797)珠格钞本,8册。正文每门首列蒙古文词语,下列所对应的蒙古语口语词,由满文字母转写而成。再下依次列托忒蒙古文译词、满文译词、汉文译词等。该词典收以生产生活用语为主的综合性词语,共16704条词语,其中名词、动词居多。全文按满文字母顺序编排而成,属清代第二部蒙古文音序词典,也是清代唯一一部搜集蒙古语口语的标音词典,其中托忒蒙古文部分和由满文字母转写的蒙古语口语部分最为珍贵,可为研究蒙古语卫拉特方言可提供珍贵的资料,也为比较研究清代蒙古语的书面语和口语,可提供极为珍贵的资料。笔者根据该词典语种,归属三体合璧标音词典。关于该词典的详细介绍,请见笔者著《论富俊纂〈蒙古托特汇集〉》*春花著:《论富俊纂〈蒙古托特汇集〉》,《卫拉特研究》,2006年第1期。。

三、由汉文标注蒙古文词语的多语合璧词典

在清代蒙古语标音词典中,由汉文标注蒙古文词语的标音词典也不多,只有《钦定西域同文志》、《新刻校正买卖蒙古同文杂字》两种。

《钦定西域同文志》满汉蒙藏维托忒合璧标音词典。专门搜集西北地区人名、地名,并加以注音、注释而成,乾隆二十四年(1759)平定西北后,为编纂《平定西北方略》,特命方略馆编纂此书,于乾隆二十八年(1763)刊行。词典正文半页九行,每行五至十字,字数不均衡,正文每门首列满文词语,次列汉文译词、汉文注解、汉文二合切音字等,其中主要解释词语的语源、含义、转音、地方沿革、地理位置等或人物世系概况。再次依次列蒙文译词、藏文译词、托忒蒙文译词、维吾尔文译词等。其中包括天山南北路凖噶尔部、回部等部居住区域及青海、西藏等地地名、山水名及上层人物名、官名、喇嘛名等,所收词语条目主要依新疆、青海、西藏等地区分布顺序编排,在每个地区内又按地名、山名、水名、人名等顺序排列词语。

早在康熙年间,在紫禁城专门设立了一处撰著清朝战争事史的方略馆,每一次战争结束后,为了宣示其武功,根据当时军事奏报和有关谕旨等,按年月日顺序编纂一部战争始末记略,总裁由大学士或军机大臣兼任,最后皇帝亲自审定,由武英殿刊印成册。于乾隆二十四年(1759)清政府打败回部和卓的叛乱,平定了西北地区,战争一结束就涉及到编纂《平定西北方略》之事。但西北地区民族成分较复杂,其中人数较多的有蒙古族、维吾尔族等,在当时众多军事奏报等资料中有不少蒙语和维语的人名、地名和其它难解词语,而方略馆诸臣均未能通晓西北各民族的语言文字。为巩固西北边疆的统治,为扫清各民族间的语言障碍,为编纂《平定西北方略》等,乾隆特命军机大臣傅恒*傅恒(?—1770),满族镶黄旗人,富察氏,字春和,乾隆孝贤皇后弟。乾隆初年历任侍卫、总管内务府大臣、户部尚书等职,后授军机大臣,加太子太保,保和殿大学士、平叛伊犁统师等。他在军机处工职二十余年,因办事谨慎,为朝廷忠厚,深为乾隆帝所倚重,乾隆十三年(1748)督师指挥大金川之战,降服莎罗本父子。乾隆十九年(1754)力主清军攻伊犁,平息准噶尔部叛乱等,并任编纂《平定准噶尔方略正编》、《平定准噶尔方略前编》、《平定准噶尔方略续编》等正总裁,此外还主持编纂过《钦定旗务则列》、《西域图志》、《御批历代通鉴辑览》等要书。于乾隆三十三年(1768)在缅甸战役中染病卒,谥文忠,嘉庆元年(1796)赠郡王衔。等编撰一部满汉蒙藏维托忒文对照的多语合璧词典,于乾隆二十八年(1763)武英殿刊印成册,名曰《钦定西域同文志》。

全书共738页,约收719条地名、572条山名、538条水名、1373条人名等,合计3202条满汉蒙藏维托忒文对照词语。虽词汇量不多,但语种多,是翻译满汉蒙藏维托忒文最重要的工具书,对研究清代西北地区地理、历史和各民族语言、文化具有很高的价值。

清佚名编《新刻校正买卖蒙古同文杂字》,又名《满汉文同文新出对像蒙古杂字》、《对象蒙古杂字》、《蒙语》、《蒙古同文杂字》等,是一部由汉字标注蒙古文词语的汉满蒙合璧标音词典,也是一部图解词典,嘉庆六年(1801)京都老二酉堂刻本,1册。该词典流传不广,今藏在国家图书馆、中央民族大学图书馆、内蒙古大学图书馆等。是一部小型的汉满蒙合璧词典,按词语编排的不同,可分为以下两大部分。

第一部分是图表兼用的“汉满蒙文对照词汇集”,正文半页六行三栏,每行一组汉满蒙对照语词条目和相应的图像。正文每门首栏列汉文词语,左侧标满文对音字,下一栏为相应的图像,最下栏列蒙古文译词,其右侧标汉文对音字。该部分主要收录易于用图像来表述的名词,共39页,收457条词语。

第二部分为一般的“汉满蒙文对照词汇集”,编排体例与第一部分不一致,正文半页六行两栏,每行两组汉满蒙文对照词语条目,正文每门首字汉文词语,左侧标满文对音字,下列蒙古文译词,其右侧标汉文对音字。该部分主要收以图像难以表述的名词、动词、短语等,共12页,收281条词语,此书最后附有书版权页,其中有“嘉庆辛酉年新刻中和堂梓行”等有关刊刻年代的记载,但从纸张的质地和版框尺寸等看均与正文有区别,也许是后配的。

全书共53页,收738条词语。词汇量少,但词语编排较有特色,是一部图解词典,其大多数的名词由图像来表述,从而在清代满蒙文词典史上开创了采用图解词典的先例。该词典直观易懂,查找使用方便,是清末生意人学习使用的蒙汉文翻译手册。此外,该词典也是一部标音词典,是清代满蒙汉语语音研究重要的语音资料。

四、满蒙汉互注的三体合璧词典

满蒙汉三体合璧标音词典很多,如《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》、《清文鉴》、《满蒙汉字书》、《三合便览》、《蒙古托忒汇集》、《蒙语》、《三体合璧文鉴》等,但满蒙汉三种文字之间互注标音的词典只有一部,即乾隆帝命阿桂*阿桂(1717-1791)满洲正白旗人,章佳氏,字广庭,号云严。协办大学士阿克敦之子,他自幼喜爱读书,雍正十年(1732)入学,雍正十三年(1735)被选为贡生,乾隆三年(1738)中举人,自乾隆四至二十七年(1739-1762)相继迁授兵部主事、员外郎、郎中、内府侍读学士、内府学士、参赞大臣、副都统、都统、工部侍郎、内大臣、工部尚书、议政处行走、军机大臣等要职,乾隆二十七年(1762)诏骑都尉世职并令还京供职,之后晋太子太保,署伊犁将军,四川总督,工部尚书,吏部尚书,户部尚书,云贵总督,兵部尚书等,后累官至武英殿大学士兼军机大臣。于晚年曾多次受到皇帝的赏赐。如乾隆五十年(1785)、嘉庆元年(1796)两次入举千叟宴,封为“头等诚谋英勇公”,嘉庆二年(1797)卒,谥文勤。撰《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》。该词典是合并《御制满蒙文鉴》、《御制增订清文鉴》等,并取掉注解而成,于乾隆四十五年(1780)由武英殿刊行,共32册。词典正文每门首列满文词语,满文词语左侧标注汉文二合切音字,下边左侧注蒙古文对音字、右侧注汉文对音字;次列蒙古文译词,蒙古文译词左侧标注汉文二合切音字,下边左侧注满文对音字、右侧注汉文对音字;最后列汉文译词,汉文译词下边左侧注满文对音字、右侧注蒙古文对音字。一组词语共包括三种文字对译词及其三种文字互注切音字、对音字等11项。

该词典主要选录《御制增订清文鉴》常用词语,并增加蒙古文译词和蒙古文对音字而成,但比《御制增订清文鉴》少设卤簿器用、文学什物、仪器、骟马等4类词语,此外改“部院类”为“衙署类”,并取掉了满文注解。全书共收13870条词语,在清代满蒙汉语言文化及词典编纂中具有很高的价值。其价值主要体现在三种语言之间标注的众多标音项上,如在满文词语旁标注汉文切音字和蒙古文对音字,在汉文词语旁标注满文对音字和蒙古文对音字,在蒙古文词语旁标注汉文切音字和满文对音字。所标注的各种切音字或对音字对清代满蒙汉语语音研究可提供全面的语音资料,是在清一代众多辞书中语言学价值最高的一种,并与《御制满蒙文鉴》、《御制兼汉清文鉴》、《御制增订清文鉴》、《御制五体清文鉴》等一同成了系列的标音词典。

结 论

总之,清代蒙古语标音词典中由满文标注蒙古语的标音词典最多,而满蒙汉互注的标音词典只有一种,由汉文标注蒙古文的标音词典也只有一部。可见,清代“国语”的重要性及汉文、蒙古文的重要地位。据标注方法归为以下两种。

第一种是在一个民族语言词语旁由本民族文字或其它民族文字来标注的标音词典。如《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》、《新刻校正买卖蒙古同文杂字》,尤其《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》是具有满语、蒙古语、汉语等各语种之间相互标注音韵的特点,该词典主要为存留满蒙汉等民族文字音韵的目的编成,对清代满蒙汉语语音研究可提供丰富的语音资料。

第二种是由一种民族文字转写另一种民族语言词语或几种民族语言词语的双语合璧的或多语合璧词典,因采用其它民族文字来标音而成,亦属于标音词典。如《御制满蒙文鉴》、《满蒙汉字书》、《满蒙维三体字书》、《满蒙藏维四体字书》、《满蒙藏嘉戎维语五体字书》、《三合便览》、《蒙古托忒汇集》、《蒙语》等,其《御制满蒙文鉴》、《满蒙汉字书》、《三合便览》、《蒙古托忒汇集》、《蒙语》等词典中蒙古语词语均由满文字母转写而成,这些词典对清代满蒙语语音研究提供了丰富的语音资料,其中《蒙古托忒汇集》是语言学价值较高的一部蒙托忒满汉文合璧的标音词典,其托忒蒙古文译词部分和由满文字母转写的蒙古语口语部分在清代满蒙语语音学方面具有很高的价值,是比较研究清代蒙古语书面语和口语及蒙古语卫拉特方言极为珍贵的资料。还有《满蒙维三体字书》、《满蒙藏维四体字书》、《满蒙藏嘉戎维语五体字书》等多语合璧词典收录蒙古语、维吾尔语或藏语、嘉戎语等词语,并由满文字母转写而成,因清代满蒙文词典中收录维吾尔、藏语的词典较稀少,可想而知其语音资料极为珍贵。

以上所述这些蒙古语标音词典均为存留蒙古语、蒙古文及各民族文字音韵的目的编成,并具有时代特色。康熙、雍正年间满蒙文词典是着重释义,标音词典却极少。而乾隆帝本人喜好汉语言学的音韵学,并掌握满、汉、蒙、藏、维等民族语言,因此乾隆帝敕修多语合璧标音词典最丰富,如在《御制清文鉴》基础上增加汉、蒙、藏、维语等多种语言词语,并增加标音项目,形成了《御制满蒙文鉴》、《御制兼汉清文鉴》、《御制增订清文鉴》、《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》、《御制五体清文鉴》等多种语言合璧的标音词典。此外《钦定清汉对音字式》、《钦定同文韵统》、《钦定辽金元三史语解》、《钦定西域同文志》等均是乾隆帝敕修多语合璧标音词典,蒙古语标音词典的大多均在乾隆年形成,对促进各民族间交流及存留各民族语言词语的音韵具有很高的价值,也为今日的民族语言研究留下了宝贵的经验和资料。至清晚期蒙古文词典数量增多,词汇量更加丰富,但以对照词典为主,标音词典相对减少。