新疆古代语言文字资料的发现与整理

刘文锁

(中山大学人类学系 广州 510275)

这些语文资料的主要部分,是由19世纪末至20世纪30年代西方和日、俄的考古、地理探险家发现的。1950年代迄今,也陆续有新发现问世。19世纪以来,在新疆邻境的中亚各地,也陆续发现过佉卢文、粟特文、大夏文(Bactrian)、梵文等碑刻、桦树皮书、简牍文书、钱币铭文等。对各种语文的释读、整理和研究,其进展情况不尽一致。总体上说,非汉语类文书(所谓“胡语”文书)除近年新发现的于阗语和粟特语文书尚在整理阶段外,已大体完成了转写、释读和翻译工作,并开展了相应的语言学和史学等研究。汉语文书由于中国学者的共同努力,所做整理和研究工作更为细致和完备。这些出自新疆本地的语文资料,对于了解和研究本地中古时期的语言、文字、历史生活,无疑是最具重要性的史料。

一、汉文

主要有石碑、简牍、砖石墓志(表)和纸文书四种。以简牍、砖石墓志(表)和纸文书为大宗,构成西域出土汉文文献的主要部分。

(一)石碑

最早的发现是习称石刻的石碑,是清代的金石学传统所注重搜罗和著录的对象,也最早见录于清代的金石学文献或个人著作中。石碑的数量发现不多,目前所知的有《任尚碑》、《裴岑碑》、《焕彩沟碑》、《刘平国作关亭诵》四通,都颇为知名。

1.《任尚碑》

东汉和帝永元五年(93)立。《新疆文物志》说,此碑原立于巴里坤县松树塘北侧。*新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会《新疆通志·文物志》编纂委员会《新疆通志》第八十一卷《文物志》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2007年,585页。系刻于一块天然石头上,发现年代不详。1980年搬移到县城文教局院内保存。录文及考释见马雍《新疆巴里坤、哈密汉唐石刻丛考》等。*马雍著《西域史地文物丛考》,北京:文物出版社,1990年,16—23页。碑文保存极差,据马雍所睹,碑文残存约5行,每行约十余字。碑名系马雍先生所赋,因碑文中存“任尚”字。此碑不见于清代著录。

2.《裴岑碑》

图一《刘平国作关亭诵》碑拓

东汉顺帝永和二年(137)立。原始位置可能在巴里坤湖东岸。此碑见录于清代,是一通名碑。因岳钟琪之故,加之出自西陲,又涉重大史事,清代文人著录颇多,如张廷济《桂馨堂集》、张澍《养素堂诗集》、袁枚《随园随笔》、永瑢《四库全书总目》、杨芳灿《芙蓉山馆全集》、徐松《西域水道记》、王先谦《后汉书集解》、王昶《金石萃编》、纪昀《阅微草堂笔记》等。王懿荣称之《敦煌太守裴岑立海祠刻石》。*[清]王懿荣撰《王文敏公遗集》卷八《汉石存目》,《续修四库全书》集部别集类(据民国刘氏刻求恕斋丛书本影印)。近人著录、考释之作也有多篇。*Chavanne,M.Ed.,Dix Inscriptions Chinoises de l’Asie Centrale,d’après Estampages de M.Ch.-E.Bonin.Paris,1902,p.1-5(沙畹《中亚汉碑考》,民国三十年影印);马雍《新疆巴里坤、哈密汉唐石刻丛考》;崇民《裴岑纪功碑没有移置敦煌及其他》,《敦煌研究》1989年第1期;潜心《裴岑纪功碑文考》,《敦煌研究》1986年第4期。

3.《焕彩沟碑》

永和五年(140)刻。这是今人之名。*《新疆通志·文物志》,436页。王懿荣称之《沙南侯获残刻》。*《王文敏公遗集》卷八《汉石存目》。因利用哈密交通天山南北的孔道(南山口)旁的天然巨石而镌刻,称之摩崖石刻更适宜。“焕彩沟”(岳钟琪题)三字镌刻于已剥落之汉刻上,旁边尚存有二行汉刻小字,及“唐”字等。为东汉、唐、清三代刻石。清人已有著录,见钱坫撰、徐松集释《新斠注地理志》(卷十三)等。

4.《刘平国作关亭诵》

清末被发现并传拓,以后续有考释、研究。此刻石纪年为汉桓帝永寿四年(当延熹元年,158年)。所记史事已有考证。*Dix Inscriptions Chinoises de l’Asie Centrale,d’après Estampages de M.Ch.-E.Bonin;李铁《汉刘平国治关刻石小考》,《社会科学战线》1979年第4期;王炳华《“刘平国刻石”及有关新疆历史的几个问题》,《新疆大学学报》(哲学人文社会科学版)1980年第3期;马雍《〈汉龟兹左将军刘平国作亭诵〉集释考订》,《西域史地文物丛考》,24—40页;李文永《1972年拜城县文物古迹调查简报》,《新疆文物》2004年第2期。(图一)

(二)简牍

集中出土自楼兰故城、土垠遗址和尼雅遗址等几处。主要由斯坦因和黄文弼获得,录文、考释和图版分别见:王国维、罗振玉《流沙坠简》,沙畹《斯坦因所获新疆汉文文书》,黄文弼《罗布淖尔考古记》;以后分别有林梅村《楼兰尼雅出土文书》、孟凡人《楼兰鄯善简牍年代学研究》及侯灿等编著《楼兰汉文简纸文书集成》等几种。*参见: 王国维、罗振玉编著《流沙坠简》,北京:中华书局,1993年;Chavannes,É.,Les documents chinois découverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan Oriental.Oxford:Imprimerie de l’Université 1913;黄文弼《罗布淖尔考古记》,北平:国立北平研究院史学研究所等,1948年;林梅村编《楼兰尼雅出土文书》,北京:文物出版社,1985年;孟凡人著《楼兰鄯善简牍年代学研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年;侯灿、杨代欣编著《楼兰汉文简纸文书集成》,成都:天地出版社,1999年。(图二)

(三)砖石墓志(表)

集中出自吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓墓地及交河故城沟西墓地等晋~唐代墓葬中。主要由斯坦因、黄文弼及新中国时期的历次发掘所获,其形制、录文见于各考古报告等中。集录性著作有黄文弼《高昌砖集》和侯灿、吴美琳《吐鲁番出土砖志集注》,等。*黄文弼著《高昌砖集》(增订本),中国科学院印行,1951年;侯灿、吴美琳著《吐鲁番出土砖志集注》,成都:巴蜀书社,2002年。近年新获墓志(表),录入荣新江等《新获吐鲁番出土文献》*荣新江、李肖、孟宪实主编《新获吐鲁番出土文献》,北京:中华书局,2008年。中。(图三)

图二尼雅遗址出土之汉文木简(采自“国际敦煌项目”网站)图三阿斯塔那墓地出土之墓表(采自《亚洲腹地考古图记》)

(四)纸文书

汉文文书的大宗。分别出自罗布泊地区楼兰故城(L.A)和L.K古城遗址等,及吐鲁番、库车、和田等地。这些文书都得到过较为系统的整理和研究。

1.楼兰文书

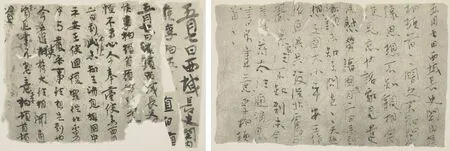

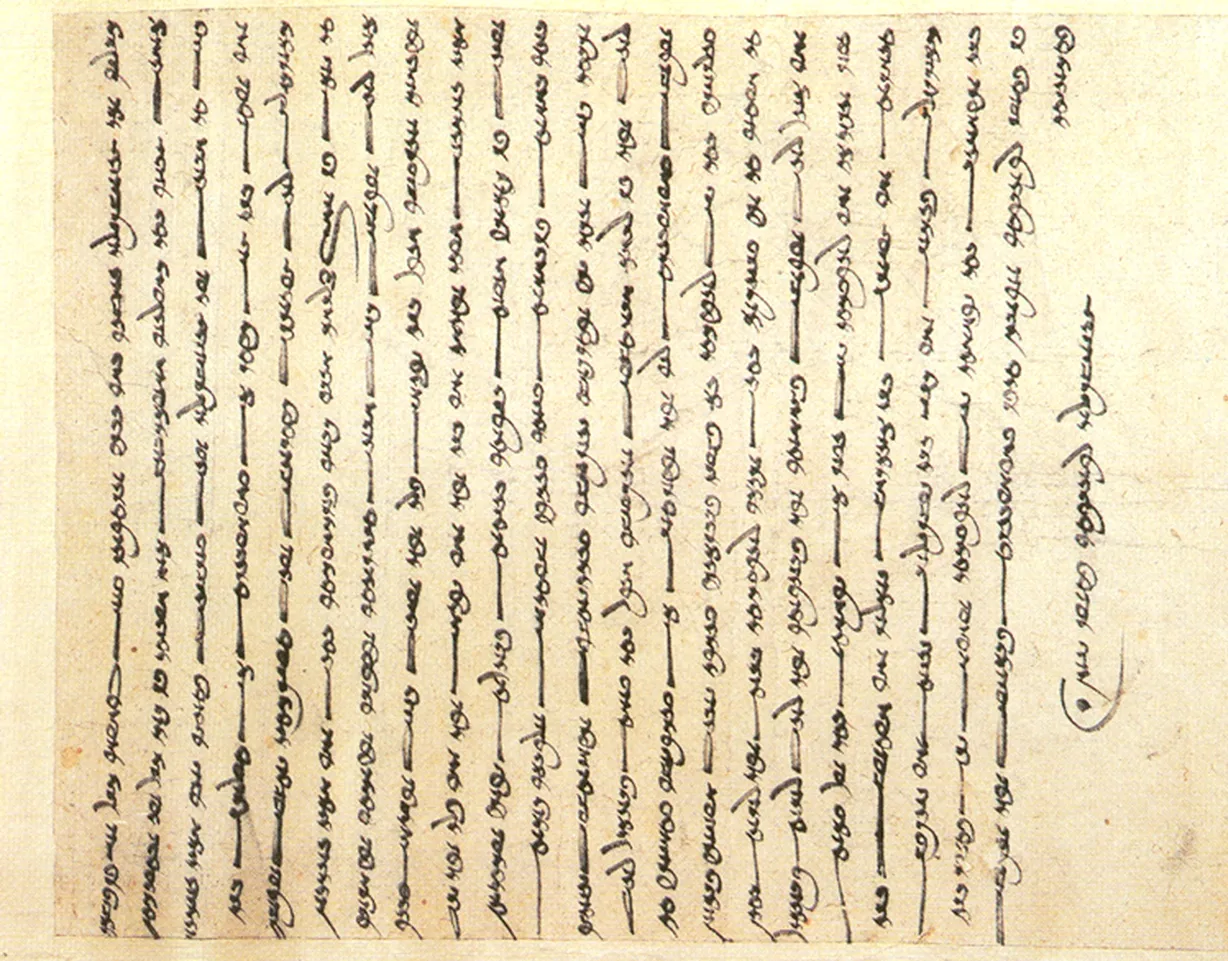

录文见于上述林梅村、孟凡人、侯灿等著作,及马伯乐《斯坦因第三次中亚探险所获汉文文书》、郭锋《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》。*Henri Maspero,ed.,Les documents chinois de la troisième expédition de Sir Aurel Stein en Asie Centrale,London:The Trustees of the British Museum,1953,pp.68-81;郭锋《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》,兰州:甘肃人民出版社,1993年,74—112页(图四)

图四 楼兰故城出土之“李柏文书”(采自《西域考古图谱》)

2.吐鲁番文书

早年分别由斯坦因、橘瑞超等获得,其著录有:马伯乐《斯坦因第三次中亚探险所获汉文文书》,香川默识编《西域考古图谱》,龙谷大学佛教文化研究所编《大谷文书集成》(三卷),及陈国灿《斯坦因所获吐鲁番文书研究》、郭锋《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》等。*Les documents chinois de la troisiéme expédition de Sir Aurel Stein en Asie Centrale,pp.82—185;香川默识编《西域考古図譜》,国华社,大正四年;龙谷大学佛教文化研究所编《大谷文书集成》,法藏馆,1984;陈国灿著《斯坦因所获吐鲁番文书研究》,武汉:武汉大学出版社,1995年,137—474页;《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》,161—202页。1930年代从吐鲁番流散到上海并入藏日本宁乐美术馆的唐代蒲昌府文书156件(片),经陈国灿、刘永增整理后刊布。*陈国灿、刘永增编《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,北京:文物出版社,1997年。近年由陈国灿与荣新江等分别编著了日本和欧美收藏吐鲁番文书的《总目》。*陈国灿、刘安志主编《吐鲁番文书总目(日本收藏卷)》,武汉:武汉大学出版社,2005年;荣新江主编《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》,武汉:武汉大学出版社,2007年。

新中国时期历次考古发掘和征集所得的吐鲁番文书,主要的集录分别是《吐鲁番出土文书》(十册)和《新获吐鲁番出土文献》。*国家文物局古文献研究室等编《吐鲁番出土文书》,第一~十册,北京:文物出版社,1981、1983、1985、1986、1987、1991年;前揭《新获吐鲁番出土文献》。但由于近年来在吐鲁番、和田等地不断有包括汉文和于阗文在内的文书出土,全部集录的工作目前还不能完成。

图五 阿斯塔那墓地出土之《唐开元二十年石染典过所》

在吐鲁番盆地新发现的文书中,值得一提的是分别在吐峪沟石窟和胜金口石窟等中发掘出的文书。前者为一大宗的出土,主要是汉文佛教文献,尚待整理和刊布。后者为2013年清理若干洞窟时的新发现,数量不多,但除汉文文书外,另有多种语文的文书共出。尚待整理和刊布。(图五)

图六 库车汉文文书(采自《库车汉文文书》)

3.库车文书

主要是伯希和在库车地区的遗址(杜勒都尔阿胡尔遗址,苏巴什遗址)里挖掘的一批汉文文书。近年童丕(Éric Trombert)受法国国家图书馆伯希和基金(Fonds Pelliot de la Bibliothèque Nationale de France)的资助,并在张广达、池田温的帮助下,将它们整理出版(《库车汉文文书》*Trombert,Éric,avec la collaboration de Ikeda On et Zhang Guangda,Les manuscrits chinois de Koutcha.Paris:Institut des Hautes Études Chinoises du Collège de France.)。这部书收录了文书的释文(汉文和法文)及简要注释(法文),最后附录了张广达先生撰写的文章《龟兹地区的灌溉》*Zhang Guangda,“L’irrigation dans la region de Koutcha”.Les manuscrits chinois de Koutcha,pp.143—150.及文书图版。这批文书共251个编号,其中有两个编号(Pièce 31和Pièce 32b)与伯希和的一组龟兹文文书(D.A.M.507.M)一起,被混入敦煌汉文卷子(P.3533)中。大部分残破严重。*关于本书的介绍,参见刘文锁《伯希和所获龟兹汉文文书研读札记》,刘文锁著《丝绸之路——内陆欧亚考古与历史》,兰州:兰州大学出版社,2010年,175—185页。(图六)

橘瑞超当年在库车的挖掘中,也得到少量汉文文书,收入《西域考古图谱》中。

4.和田文书

发现数量较少。一批是斯坦因在和田地区所得,录文和考释分别见于下述著作中:斯坦因《古代和田》,沙畹《斯坦因所获新疆汉文文书》,马伯乐《斯坦因第三次中亚探险所获汉文文书》,陈国灿《斯坦因所获吐鲁番文书研究》,郭锋《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》,《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》,沙知、吴芳思编《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献(非佛经部分)》。*以上分别参见:Les documents chinois découverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan Oriental;《斯坦因所获吐鲁番文书研究》;《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马斯伯乐刊布的部分》,29—73页;中国社会科学院历史研究所等合编《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第十四卷,成都:四川人民出版社,1995年,298—300页;沙知、吴芳思编《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献(非佛经部分)》,上海:上海辞书出版社,2005年。圣彼得堡东方学研究所收藏的一批22件和田汉文文书,由荣新江录文和考释,图版刊布于《俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所藏敦煌文献》第17册。*荣新江《圣彼得堡藏和田出土汉文文书考释》,《敦煌吐鲁番研究》第六卷,北京:北京大学出版社,2002年,221—241页。近年在和田地区陆续有新文书出土,其中二批与于阗语等文书一道,分别为中国国家图书馆和中国人民大学博物馆征集和收藏。*参见荣新江《和田出土文献刊布与研究的新进展》,《敦煌吐鲁番研究》第十一卷,上海:上海古籍出版社,2009年,1—10页。人大收藏的文书已有陆续刊布。这些文书都是唐代的官府文书或书面契约等几类。

二、佉卢文ī)

新疆发现的佉卢文文献所书写的是犍陀罗语(Gāndhārī)和尼雅—普拉克利特语(Niya Praklit)等。在中国集中出土于尼雅遗址,此外,在楼兰故城遗址和和田、库车等地,也有少量发现。它们主要是由斯坦因于1901—1931年间的四次探险时所获得,但在新中国时期的考古调查等中也有所获。根据目前发现和研究看,佉卢文属于后期鄯善王国(3—4世纪)的官方语文,但在1—4世纪的于阗、鄯善和龟兹,也用来抄写佛教文献(《法句经》〔Dharmapada〕,及《浴佛节愿文》等)和书面契约等。

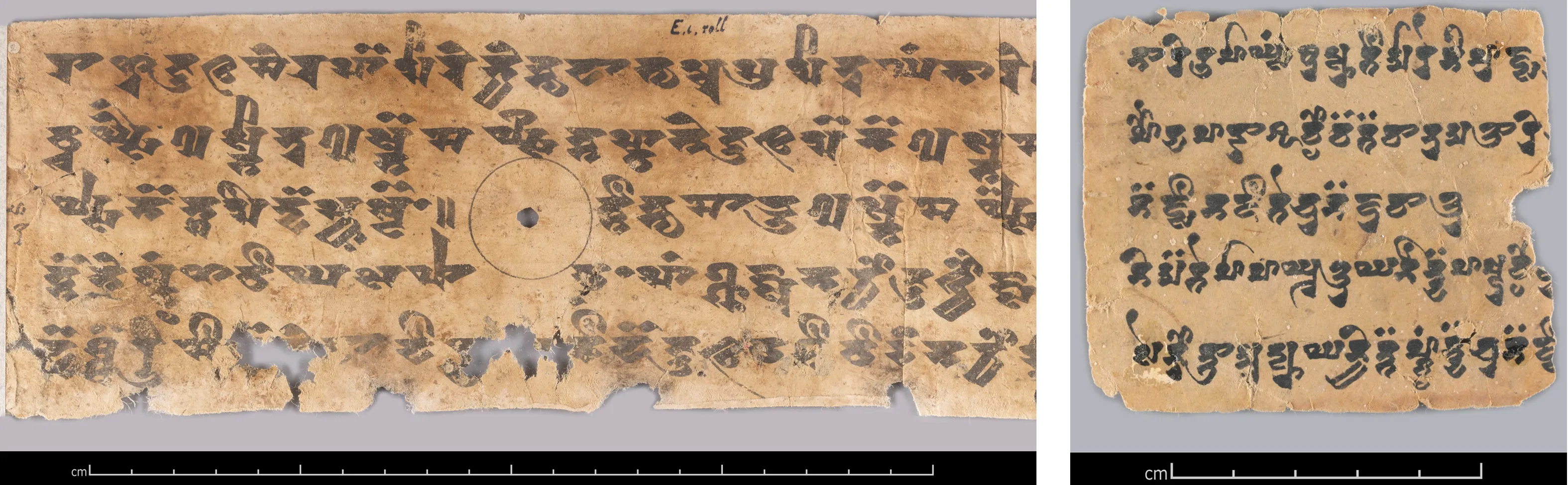

迄今在塔里木盆地发现的佉卢文书,主要是木质简牍和皮革文书形式,极少数用纸书写。另外,在若羌县米兰佛寺的墙壁上,还发现了佉卢文的题记。文书内容可以分作国王谕令、籍账、信函、法律文书(书面契约,判决书)、佛教文献和文学作品等几种。全部文书的数量,迄今已有1240余件。其年代约在公元3—4世纪。(图七)

图七 尼雅遗址出土的几种类型佉卢文简牍

三、于阗文(Khotanese)

用婆罗迷字母拼写的于阗塞语(伊朗语族东伊朗语支)文书,主要出自和田地区的一些遗址;另外,出自敦煌“藏经洞”的晚期于阗语文书,也有大约120份。这种文书在斯坦因之前已有少量发现和收集,即由在印度的英国学者霍恩雷(Augustus Frederic Rudolf Hoernle,1841~1918)从多人手中陆续所得。*1897年,霍恩雷发表了13件于阗语写卷的照相,这是第一次公布“英国中亚古物收集品”。他接着在1901年又刊布了另外6份写卷。参见:Hoernle,A.F.R.,“Three Further Collections of Ancient Manuscripts from Central Asia”,Journal of the Asiatic Society of Bengal 66,pt.I,1897,pp.213-260,plates VII-XXX;reprint Calcutta,1897,plates I-XXIV;Hoernle,A.F.R.,“A Report on the British Collection of Antiquities from Central Asia,Part I”,Journal of the Asiatic Society of Bengal 68,pt.I,1899,Extra No.,Calcutta,1899; Hoernle,A.F.R.,“A Report on the British Collection of Antiquities from Central Asia,Part II”,Journal of the Asiatic Society of Bengal 70,pt.I,1901,Extra No.1,Calcutta,1902.最大宗的部分是被斯坦因在和田地区的一些佛寺遗址等中发掘和收购获得的,英国图书馆收藏的数量在2500余件。

斯坦因外,于阗文文书在圣彼得堡东方学研究所和法国国家图书馆等也有少量收藏。新中国时期征集和调查得到的于阗文文书,数量不多,收藏在和田博物馆和新疆维吾尔自治区博物馆。近年通过盗掘后转卖的途径收购到的几批于阗文文书,分别收藏在新博、国家图书馆和人大博物馆。

绝大部分的于阗文文书是纸文书,但也有少部分书写于木质简牍上。简牍有多种形制和类型。有个别文书属于汉—于阗文或于阗文—梵文双语文书。由于文书的分散收藏和刊布情况不一,致使编撰一个文书总目有待时日。(图八)

图八 新疆和田安迪尔遗址和哈达里克遗址出土之于阗文文书(采自"国际敦煌项目"网站)

旧出文书的释读和翻译,迄今已经完成。新获文书里也陆续有单件的刊布。*参见:段晴、王炳华《新疆新出土于阗文木牍文书研究》,《敦煌吐鲁番研究》第二卷,北京:北京大学出版社,1997年,1—12页;段晴《于阗语高僧买奴契约》,《敦煌吐鲁番研究》第十一卷,上海:上海古籍出版社,2008年,11—27页;段晴、和田地区博物馆《和田博物馆藏于阗语租赁契约研究——重识于阗之“桑”,《敦煌吐鲁番研究》第十一卷,上海:上海古籍出版社,2008年,29—44页,等。早年的于阗语学者——霍恩雷、洛伊曼(E.Leumann)、柯诺(Sten Konow)、贝利(H.W.Bailey)等——中,著述最丰的是贝利,他出版的《于阗语文书集》(一~七卷)和《于阗塞语词典》等,*Bailey,H.W.,Khotanese Texts.Vol.I-VII,Cambridge University Press,1963,1967,1969,1985;Bailey,H.W.,Dictionary of Khotan Saka,Cambridge:Cambridge University Press 1979.是供非语言学者利用这批文书作历史研究的主要参考书之一。语言学家的后继者中,在于阗文文书的释读、翻译、语法研究等方面,艾默瑞克(R.E.Emmerick)、施杰我(P.O.Skjrvo)和段晴做出了最大的贡献。艾默瑞克释译了圣彼得堡藏于阗文文书,并出版了《赞巴斯塔书》、《塞语文书集》、《于阗语文献指南》、《于阗语词汇研究》(与施杰我合著)、《塞语文书集:文本卷三·圣彼得堡藏品》(与沃洛比耶娃—捷夏托夫斯卡娅〔M.I.Vorob’⊇va-Desjatovskaja〕合著)等论著。*Emmerick,R.E.,The Book of Zambasta.A Khotanese Poem on Buddhism.London Oriental Series 21,London,1968;Emmerick,R.E.,Saka Documents (Corpus Inscriptionum Iranicarum,Part II:Inscriptions of the Seleucid and Parthian Period and of Eastern Iran and Central Asia,Vol.V:Saka).Plates.Portfolio.V,London,1971;Emmerick,R.E.,Saka Documents (Corpus Inscriptionum Iranicarum,Part II:Inscriptions of the Seleucid and Parthian Period and of Eastern Iran and Central Asia,Vol.V:Saka).Plates.Portfolio.VI,London,1973;Emmerick,R.E.,A Guide to the Literature of Khotan (Studia Philologica Buddhica,Occasional Paper Series III),1st edition,Tokyo,1979;Emmerick,R.E.,and Skjrvo,P.O.,Studies in the Vocabulary of Khotanese,I-III.Österreichische Akademic der Wissenschaften,Philosophisch-historische Klasse,Sitzungsberichte 401/ 458/ 651.Band.Veröffentlichungen der Iranischen Kommission,Band 12/ 17/ 27,Wien,1982,1987,1997;Emmerick,R.E.,and Vorob’⊇va-Desjatovskaja,M.I.,Saka Documents,Text Volume III:The St.Petersburg Collection.London:School of Oriental and African Studies,1995.施杰我则花费了二十年心血,将英国图书馆藏约2500件于阗文文书做了编目、转写、释读和英译。*Skjrvø,Prods Oktor,Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library,A Complete Catalogue with Texts and Translations.The British Library 2002.段晴的贡献在新出于阗文文书的释读和研究上。全部于阗文文书——包括语文上的早、中、晚三期——的内容,可以归为宗教文献和世俗文书两大类,分别书写了政府公文、书面契约、法庭判决书、通信、佛教文献(佛经和赞、愿文等)、医药文书、使臣报告、习字、占卜书、词汇表等。*关于于阗语文书内容的分类,可以参见熊本裕《和田地区出土之于阗语文书》(Kumamoto HYPERLINK"https://brepols.metapress.com/content/?Author=Hiroshi+Kumamoto",Hiroshi,“The Khotanese Documents from the Khotan Area,with an Appendix by Sait,Tatuya”,The Memoirs of the Toyo Bunko 54,1996,pp.27-64.)

四、吐蕃文(Tibetan)

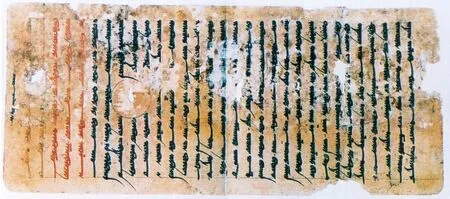

图九 麻扎塔格遗址出土之吐蕃文简牍与纸文书(采自《西域考古图记》)

出土比较集中,主要出自和田麻扎塔格遗址和若羌米兰吐蕃戍堡遗址,包括纸文书和木牍两种。个别卜骨上亦书有吐蕃文。旧出者主要为斯坦因探察所得,新出者为新疆博物馆1959、1973、1974年在米兰城堡遗址发掘所得(300余件)。其中,米兰戍堡遗址所出者大多数为木质简牍,少量为纸文书。麻扎塔格遗址所出除纸文书外,亦有一部分木牍。在民丰县安迪尔城堡遗址的房屋墙壁上,也保存了若干吐蕃文题记。这些文书和题记是公元8世纪末至9世纪早期吐蕃统治塔里木盆地时遗留下的,主要是行政公文,也有法律文书(书契)等类型。

斯坦因所得麻扎塔格、米兰吐蕃文书,收藏在英国图书馆。早年曾由巴高(J.Bacot)、杜尚(Ch.Toussant)、托马斯(F.W.Thomas)、蒲森(Louis de la Vallée Poussin)和拉鲁(M.Lalou)等人刊布过编目和叙录,亦有托马斯所做的释读和研究。*Thomas,F.W.,Tibetan Literary Texts and Documents Concerning Chinese Turkestan,London,1951;Part II:Documents,1951;Part III:Addenda and Corrigenda,with Tibentan Vocabulary,Concordance of Document Numbers and Plates,1955.米兰及麻扎塔格吐蕃简牍文书,亦由中国吐蕃文学者王尧和陈践释读、翻译,汇编为《吐蕃简牍综录》一书,收录464枚简牍。*王尧、陈践编著《吐蕃简牍综录》,北京:文物出版社,1986年。近年关于英国图书馆所藏吐蕃文书的编目、转写和释读,是武内绍人所完成,见其著作《英国图书馆斯坦因藏品中的新疆出土吐蕃文古卷》,收录了700余件。*Takeuchi,Tsuguhito,Old Tibetan Manuscripts from East Turkestanin The Stein Collection of the British Library I:Plates,Tokyo and London,1997;II:Descriptive Catalogue,Tokyo and London,1998;II: Syllabic Index,Tokyo and London,1998.(图九)

五、回鹘文(Uigurian)

图十 哈密市脱米尔地佛寺遗址出土回鹘文《弥勒会见记》写本(采自《丝绸之路·新疆古代文化》)

旧藏为德国探险队等于吐鲁番地区的石窟寺和城址等中掘获,现散藏于中、日、俄、英、德、法等国,数量较多。主要是宗教(佛教)文献,其中包括译自焉耆文的佛教剧本《弥勒会见记》;另有一部分世俗文书,为所谓“社会经济文书”(书面契约)。新中国时期,分别在吐鲁番(胜金口,高昌故城,木头沟,柏孜克里克石窟,交河故城西北小寺,鄯善七克台,等)、哈密(原天山公社脱米尔底北坡佛寺)、巴楚(托库孜萨莱遗址)等地,出土过几批。其中,在哈密脱米尔底北坡佛寺所得,计有608叶,1216面。在柏孜克里克石窟所得,亦有数百件。*伊斯拉菲尔·玉素甫《新疆新发现的古文字及其研究》,新疆维吾尔自治区文物事业管理局等主编《新疆文物古迹大观》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1999年,412—416页。(图十)

关于文书的整理,有山田信夫所著《回鹘文契约文书集成》,李经纬著《吐鲁番回鹘文契约文书研究》,刘戈著《回鹘文买卖契约译注》,等。*山田信夫著,小田寿典、P.ツィㄧㄨ、梅村坦、森安孝夫编《ウイゲル文契约文书集成》,大阪大学出版会,1993年;李经纬著《吐鲁番回鹘文社会经济文书研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996年;李经纬著《回鹘文社会经济文书研究》,刘戈著《回鹘文买卖契约译注》,北京:中华书局,2006年。

六、其 他

1.焉耆文和龟兹文(Tocharian A,B)

在塔里木盆地北道的焉耆和龟兹,此时的居民所操的是焉耆语和龟兹语。据语言学家的研究,这两种语言属于中古时期的所谓“吐火罗语”(Tocharian)的两支,早年被称作“吐火罗语A”和“吐火罗语B”;现在更多地被称作焉耆语和龟兹语。所谓“吐火罗语”在分类上属于古代印欧语系的一种。*参见:[法]伯希和、列维著,冯承钧译《吐火罗语考》,北京:中华书局,2004年;季羡林《吐火罗语研究导论》,《季羡林文集》第十二卷,南昌:江西教育出版社,1998年,1—181页; Malzahn,M.,ed.,Instrumenta Tocharica.Heidelberg:Carl Winter Universitätsverlag,2007.但它确切的语文资料仅发现于塔里木盆地的焉耆、吐鲁番和库车地区。

图十一 明屋佛寺遗址出土焉耆文《弥勒会见记》残片 (采自《丝绸之路·新疆古代文化》)

保存下来的焉耆语和龟兹语资料,是采用印度婆罗迷字母拼写古代焉耆语和龟兹语的焉耆文和龟兹文文书。其中主要的发现,是1902—1914年间普鲁士探险队在吐鲁番所得的焉耆文佛经、《弥勒会见记》剧本、弥勒信仰文献等残卷,数量巨大。斯坦因在吐鲁番亦获得过焉耆文文书。*Stein,M.A.,Innermost Asia,Detailed Report of Explorations in Central Asia,Kan-su,and Eastern rān,Oxford at the Clarendon Press 1928,Vol.II,III,pp.807-817,1029-1030;Pl.CXXIII;Stein,M.A.,Serindia,Detailed Report of Exploration in Central Asia and Westernmost China,Oxford at the Clarendon Press 1921,Vol.III,pp.1432-1459.1974年,新疆博物馆在焉耆明屋佛寺遗址北大寺前侧,新发现了44叶双面墨书88面的焉耆文《弥勒会见记》剧本(“新博本”),系编写(摘译)自“印度文”(梵文、巴利文或某种中古印度语文)的写本(回鹘文《弥勒会见记》剧本译自此本),为第一、二、三、五四幕(原剧本有27幕)。*参见:李遇春、韩翔《新疆焉耆县发现吐火罗文A(焉耆语)弥勒会见记剧本残卷》,《文物》1983年第1期;《季羡林文集》第十一卷《吐火罗文〈弥勒会见记〉译释》,南昌:江西教育出版社,1998年。它们都是纸本写本。(图十一)

在克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟等佛窟的墙壁上,也保存有一些龟兹文题记。焉耆语文和龟兹语文行用的时间,根据对文书的断代,是公元3—9世纪。

2.粟特文(Sogdian)

采自西亚阿拉美字母(Aramaic alphabet)拼写粟特语(中期伊朗语东部方言),被称作粟特文,为中古粟特地区所使用的语文。这种语文以纸写本和碑铭形式,陆续发现于新疆和中国内地的甘肃、陕西等地。在新疆境内的考古发现目前见诸报道的有下述几批:

(1)圣彼得堡藏品(St.Petersburg collection,俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所),1893—1915年间俄国探险队得自中亚各地(新疆吐鲁番?)的150件残片。*Nicholas Sims-Williams,“The Sogdian Fragments of Leningrad”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies,University of London,Vol.44,No.2 (1981),pp.231-240;Nicholas Sims-Williams,“The Sogdian Fragments of Leningrad II:Mani at the Court of the Shahanshah”,Bulletin of the Asia Institute,New Series,Vol.4,In honor of Richard Nelson Frye:Aspects of Iranian Culture (1990),pp.281-288.

(2)柏林藏品(Berlin collection),普鲁士探险队得自吐鲁番诸遗址,包括粟特文摩尼教文獻(Manichean Sogdian),及1件“部族表”(nāfnāmak,List of Nations)。

(3)伦敦藏品(London collection),斯坦因等得自塔里木盆地、敦煌诸遗址(或在和田、喀什购买),其中包括得自麻扎塔格遗址的残片(Fragment 36,Or.8212(91) = M.T.75D,等)。*Innermost Asia,Vol.II,pp.1031.

(4)“西严寺橘资料”

据吉田丰介绍,已故龙谷大学名誉教授小川贯弌生前,曾从大谷探险队队员橘瑞超处接受过该氏所藏吐鲁番出土文书残片,共有200来件,称作“西严寺橘资料”,是在小川逝世后整理遗物过程中被发现的。其中粟特文残片共有40件,均写在汉文佛经纸背。*吉田丰著、山本孝子译《有关新出的粟特文资料——新手书记写给父亲的一封信:兼介绍日本西严寺橘资料》,《敦煌学辑刊》2010年第3期。

(5)吐鲁番新出粟特文文书

图十二 阿斯塔那墓地出土之粟特文买卖女奴契

1981年柏孜克里克石窟第65窟出土之粟特文摩尼教文献,为3件信札。1969年阿斯塔那135号墓出土粟特文买卖女奴契,纸本,完整,是颇受关注的粟特文文书,发表的研究论文有吉田丰与森安孝夫和新疆博物馆联名的《麴氏高昌国时代粟特文女奴隶买卖文书》,等。*吉田丰等《麴氏高昌国时代ソグド文女奴隶壳买文书》,《内陆アヅア言语の研究》第5号,1989,1—50页。柏孜克里克石窟发掘的汉文碑文字里行间有粟特文。*柳洪亮《高昌碑刻述略》,《新疆文物》1991第4期。2004年发掘的巴达木康氏家族墓地,全部出土的49片文书里,有3片粟特文文书。*吐鲁番地区文物局《新疆吐鲁番地区巴达木墓地发掘简报》,《考古》2006年第12期。(图十二)

(6)巴楚出土粟特文文书

1959年发现于巴楚的粟特文残片5件,由伊斯拉菲尔·玉苏甫作过报导。*伊斯拉菲尔·玉苏甫《新疆新发现的古文献及其研究》,《新疆文物》1999年第3/4期。

(7)昭苏小洪那海突厥石人题铭

铭文镌刻在石人背面下部,已经吉田丰等氏做过释读,并做过研究。

(8)尼雅遗址出土粟特文文书

1990年代由中日共同尼雅遗址调查队发现了一件粟特文文书。*《日中共同尼雅遗迹学术调査报告书》第三卷,2007年,308—309页。

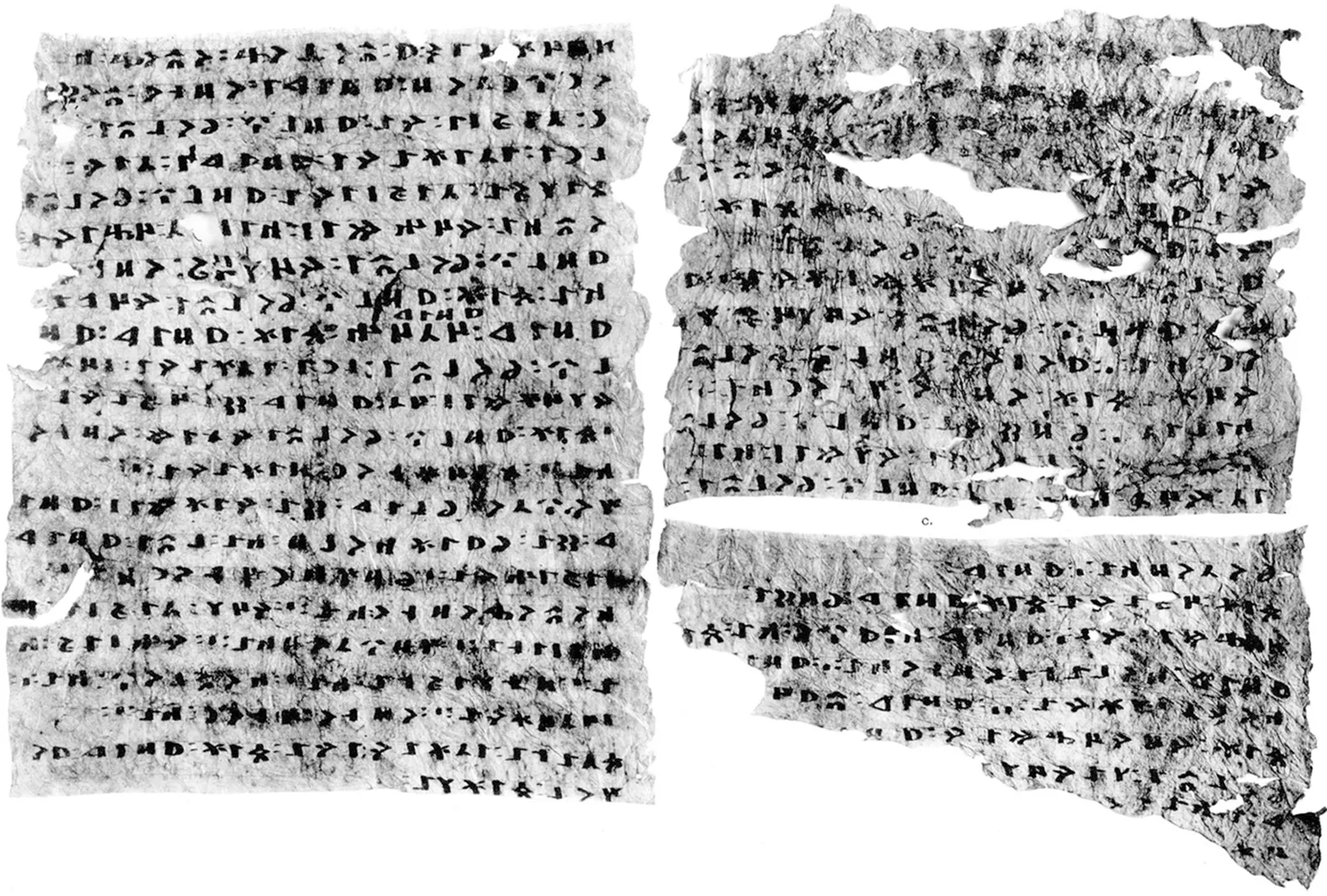

图十三 米兰城堡遗址出土之突厥如尼文写卷(采自《西域考古图记》)

3.梵文(Sanskrit)

斯坦因在和田达玛沟(Domoko)一带的遗址里,曾挖掘出一批用梵文抄写的佛经等,见《古代和田》、《亚洲腹地》等。*Innermost Asia,Pl.CXXI-CXXII.这些文献可能是来自印度的佛经原典,或是传抄的梵文佛经写本。

4.突厥如尼文(Turkic Runi)

突厥汗国时期所采用的以如尼文拼写突厥语,其文献材料主要遗存于蒙古鄂尔浑河谷及叶尼塞河流域,在新疆发现极少。斯坦因于1906—8年探察米兰吐蕃戍堡遗址时,曾于编号为第23号房屋(M.I.xxxii)中发掘出属同一份文书的3件突厥如尼文纸文书(编号M.I.xxxii.006.a-c)。斯坦因委托汤姆森(Vilhelm Thomsen)释读和刊布。根据他的意见,这份文书纪年为四月二十九日,系一份包含大批军人的名册,其名字皆古突厥语,其中若干人具有汉人头衔(或名字),如Sangun、Chigshi等;文书年代为8世纪中叶唐统治当地时期,接近吐蕃统治当地的时间。*Vilhelm Thomsen,“Dr.M.A.Stein’s manuscripts in Turkish ‘Runic’script from Miran and Tun-huang”,J.R.A.S.,1912,pp.181-227.斯坦因关于文书之发现及其年代、内容、地名、职衔等的讨论,见其《西域考古图记》。*Serindia,Vol.I,pp.471-476,484;Vol.IV,Pl.CLIX.(图十三)

目前所知的新发现有两批:

(1)温宿县包孜东墓地

1985年新疆博物馆发掘时,发现1座用刻有突厥文(如尼文)字母的石板构筑的墓葬,字数很少。*新疆博物馆等《温宿县包孜东墓葬群的调查和发掘》,《新疆文物》1986年第2期。

(2)吉木萨尔二工河古突厥文刻铭

新发现。系在二工河上游河岸台地上,一块石头上面刻写了一行如尼文字母,可以辨认出七个字母。*罗新《吉木萨尔二工河古突厥文刻铭的调查与思考》,朱玉麒主编《西域文史》第三辑,北京:科学出版社,2008年,197—206页。

5.希伯来文(Hebrew script)

用希伯来文书写的犹太波斯语信札。见诸报道的有二件,一件是斯坦因1900年在和田获得,出自丹丹乌里克遗址。*Margoliouth,D.S.,“The Judaeo-Persian Document from Dandān-Uiliq”.in Stein,M.A.,Ancient Khotan,Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan,Oxford at the Clarendon Press,vol.II,1907,pp.570-574.另一件是2004年入藏到国图的收购品。两件十分相似,由此释读者推论它们都是同一年代(8世纪后期)、出自同一地点(丹丹乌里克遗址,唐代之杰谢)的文书。*张湛、时光《一件新发现犹太波斯语信札的断代与释读》,《敦煌吐鲁番研究》第十一卷,71—99页。

6.叙利亚文(Syrian)

吐鲁番盆地与伊犁河谷,亦有叙利亚文文献资料陆续被发现。它们的年代在晚唐和元朝两个时期。

吐鲁番所出为写本,系清末德国探险队于高昌故城、吐峪沟石窟等遗址所掘得。据研究,其中大部分属于基督教(景教)文献,使用的主要是粟特语和叙利亚语,也有四、五十件突厥语残片。此外,用叙利亚文拼写的新波斯语(New Persian)文献也有发现。有些已经被刊布了。*Nicholas Sims-Williams,“Early New Persian in Syriac script:Two texts from Turfan”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies,University of London,Vol.74,No.3 (2011),pp.353-374.据说,在吐鲁番附近还发现有10世纪左右用叙利亚文和回鹘文拼写的突厥语的景教经典残片。*牛汝极《中国突厥语景教碑铭文献概说》,《民族语文》2000年第4期。叙利亚文在吐鲁番的使用与古代西域景教在当地的流行有关。

在伊犁河谷霍城县境内的元阿力麻里故城,发现了十余通叙利亚文景教徒(也里可温)墓碑。*黄文弼《新疆考古的发现——伊犁的调查》,《考古》1960年第2期;《新疆文物古迹大观》,360页。

7.阿拉伯文(Arabian)

据报出土过三批左右,皆出自巴楚县托库孜萨莱古城遗址。1959年出残纸10余片。1970年出1件,为书于回历503年(公元1109—1110年)的契约文书。1979年发现2份长卷。*《新疆新发现的古文字及其研究》。

8.喀拉汗文(阿拉伯文突厥语)

1959年自托库孜萨莱古城遗址出土过1批纸文书,计有10余件。其中1件较为完整,拟题《请伯克赐财物书》;余者为残片。*《新疆新发现的古文字及其研究》。

在上述种类的出土文献发现之外,在吐鲁番等地还有少量的其它语文的文献资料被发现。它们都属于古代新疆地区各族居民所曾经使用过的语文,从中也反映了古代新疆的多种语文环境以及多元文化特征。