种粮合作社的适度经营规模研究

申 云,申红芳

(1.西南财经大学中国西部经济研究中心,四川 成都 611130;2.中国水稻研究所,浙江 杭州 310006)

1 引言

随着中国经济转型升级和新型农业经营体系的逐步完善,农民合作社作为一种新型的农业经营主体得到了快速的发展,对于农业增效、农民增收、农村发展起到了重要的推动作用。根据现代经济组织理论的发展,农民合作社这一组织制度创新可以大大提升中国农业的微观经济效率[1]。自从2007年推行《中华人民共和国农民专业合作社法》以来,各地政府支持合作社发展的积极举措极大地推动了合作社的快速发展。随着新型农民专业合作社股份化的趋势不断凸显,这一组织变革为合作社内部治理结构的优化提供了重要的制度支撑,但也伴随着合作社内部治理人才、资金等要素的严重稀缺,从而制约了合作社的转型升级[2]。农民合作社职业经理人①随着农业规模化的发展,小农经济时代将随着农业经营主体和组织的不断变革发生较大的转变,西方现代的农场主或者农业管理者理念被引入到中国农民合作社中,在中国被称为农业职业经理人,因此属于舶来品的范畴。在一定程度上能够有效缓解合作社内部资源的稀缺性,对于新型农业经营主体转型升级具有积极的促进作用,被赋予重要使命。中国农业正面临着各种变革与挑战,迫切需要研究农民合作社职业经理人的生产决策行为来推动农业的供给侧结构性改革,提高农业产业竞争力,为政府制定相关政策提供理论依据和现实指导价值。

2 相关文献回顾及述评

随着农村剩余劳动力的城市转移,农地的经营规模也经历了从分散到集中的变迁过程。根据现有研究,影响一国农地经营规模的因素较为复杂。美国家庭农场经营规模主要受到技术水平、市场的完善程度、土地改革政策、技术进步、税收政策以及风险规避能力等因素的影响[3-4],但总体上的经营规模还是保持着逐渐扩大的趋势。Julie Wilk等[5]发现美国的农场数从20世纪初期的900万个下降到2013年的210万个左右,这意味着农场的平均经营规模相应增加了4倍。除了1972—1984年农场经营规模出现了短暂的下降外,农地经营的规模总体上呈不断集中的趋势[6]。相同时期的法国、日本、澳大利亚等发达国家,基本上也不同程度地经历了农地经营规模不断扩张的趋势[7-10]。此外,印度、乌干达等发展中国家也不同程度经历着土地经营规模不断集中的趋势[11-12]。

从国际经验和国别研究来看,现有的研究大多聚焦于小农户的适度经营规模,在地域和技术范围内将存在较大的差异性[13-14]。随着新型农业经营主体的不断壮大和崛起,以农民合作社或家庭农场为代表的种粮经营主体开始逐渐成为保障国家粮食安全和农业适度规模经营的重要力量。就中国而言,农地的适度经营规模不仅要考虑国家战略因素,还要关注城镇化发展所能吸纳的劳动力等现实约束[15]。钱克明等从农户和地域的角度,估算出南方和北方粮食生产的适度规模分别为30—60亩和60—120亩的空间范围,其估算结果的前提在于以户均耕种面积为主,且大多数农户兼业已是常态而非过渡形态[16]。但是,在鼓励多种形式的适度规模经营背景下,传统的户均耕种规模也随着新型农业经营主体的培育和壮大而逐渐发生转移,特别是种粮合作社等新型农业经营主体将随着城镇化和农业现代化的推进而得到发展。以种粮合作社为代表的新型农业经营主体类似于国外“家庭农场”式的组织化规模经营形态[17],虽然中国在相当长的时期内家庭经营仍然是农业经营的主要方式[18],但这种“类家庭农场”的适度经营规模也不容忽视。

农业职业经理人作为种粮合作社的主要负责人,其对农地适度规模经营更多地是考虑自身收益下的最优配置,而非种粮合作社的过度规模化发展。种粮合作社作为一个经济组织,跨越了农户个人或家庭的耕种形态。换言之,可以跨越地域、技术以及空间上的约束,其适度农地经营规模主要是围绕种粮合作社自身的管理组织能力与收益最优化之间进行结构优化调整。因此,在什么样的规模下既能达到农业生产经营的规模效应又能避免粮食产量出现边际报酬递减,二者之间是否存在一个最优的经营规模?

随着农业供给侧结构性改革的不断深入,以农民合作社为主的新型农业经营主体也不断转型升级。现有的文献在农民或家户层面的适度规模经营进行了较多探讨,种粮合作社是一个较好的联动小农户与现代农业规模化经营的有效衔接载体,其适度经营规模的研究有利于更好地推进农业现代化发展提供重要的参考依据,但现有文献较少从种粮合作社这一层面探讨如何发挥新型农业经营主体的作用来推动农地的适度规模经营。在以土地、资本和劳动力为要素流动壁垒逐渐消除的大背景下,必然要不断提升农业劳动的回报率。种粮合作社职业经理人的决策重点在于围绕农业劳动回报和土地效率最大化利用这两大核心要素禀赋来展开。为此,本文围绕种粮合作社职业经理人的农业劳动回报和土地效率最优化这一视角①虽然目前农业职业经理人在选择经营规模时所受到的约束较多,并不能完全依照利润最大化来自由调整经营规模。但总体而言,随着农民合作社主体市场化的不断推进,农业职业经理人要站在农民合作社和自身双重视角下会如何做出在土地和劳动回报率这两大要素禀赋最大化的决策安排。,探讨了种粮合作社的适度规模经营范围,为指导新型农业经营主体培育和发展提供参考价值。

3 数据来源、模型设定与变量说明

3.1 数据来源

本文数据来源于2013—2014年课题组对浙江、江苏、安徽、河南、湖南、江西、四川、黑龙江8个省份开展的种粮合作社在农业规模经营,农地流转、农技推广应用等方面的调查,重点调查了8个省份以种粮合作社②除河南省调查的是小麦之外,其余粮食主产省区主要是以水稻种植为主。在粮食增产、农民增收、农地规模经营以及新型农业经营主体创新方面的数据,其中连续2年调查了农民合作社中经营管理者的收入、农地流转、合作社经营规模以及新型农业经营主体等相关的微观数据。在总体调查中,总共收集了有480份种粮合作社职业经理人的数据,但由于部分调查问卷数据缺失,最后得到有效问卷为468份,总体问卷数据有效率达97.5%。

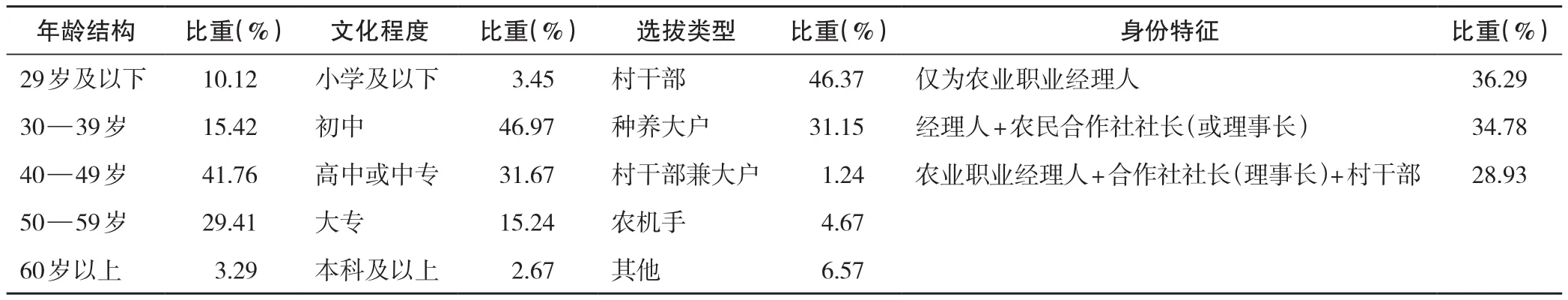

从表1可以看出,在年龄结构上,40—59岁的农业职业经理人所占比重最大,占到70%左右,总体年龄方面相对偏大,但农业职业经理人队伍中40—49岁的中壮年居多,占比达41.76%。在文化程度上,高中及以上文化程度人数占比接近50%,说明农业职业经理人文化程度整体相对较高。在选拔类型方面,重点以村干部和种养大户为主,这主要是因为村干部和种养大户相对具有更为丰富的农业生产和管理实践经验,也熟悉产业发展状况。从身份特征上来看,农业职业经理人兼业情况较普遍,纯粹为职业经理人的比重只有36.29%,而既担任职业经理人又为合作社社长(理事长)以及还兼村干部的人数占比则达到60%以上,这也说明目前专职为农业职业经理人的队伍还相对缺乏也不够正规。

3.2 模型设定

3.2.1 农业职业经理人收入与最优农地经营规模 在实践中,这种评价标准往往忽视了农业职业经理人自身劳动回报收益(收入)的考虑,农业职业经理人作为理性经济人,其追求的目标在于通过货币衡量达到自身收益的最大化,在此基础上来实现劳动和土地效率的最大化。在定量分析中,为了更精确地反映农业职业经理人通过自身劳动所获取的收入,把管理农民合作社的直接收入作为其工资性收入①有些合作社给农业职业经理人的基本收入是以粮食作为报酬,文中我们根据当地的国家粮食收购价进行货币化处理。来考量,而通过农民合作社二次分红以及从当地政府补贴获取分成所得收入作为其再分配收入,本文将农业职业经理人工资性收入作为被解释变量分别对其进行计量分析。此外,为了验证分析结果的稳健性,把再分配收入作为被解释变量进行对照分析。借鉴倪国华、蔡昉[19]的建模思路,计量模型构建如下:

式(1)中,Yincome表示农业职业经理人收入,包括农业职业经理人通过经营管理农民合作社所获得的工资性收入和再分配收入,Area表示土地经营总面积,包括水田耕地、旱地等经营用地,Edu表示农业职业经理人的教育水平,Experience表示农业职业经理人的种粮经验,Cadres表示农业职业经理人是否为村干部,如果是则赋值为1,否则为0,Large表示调查者在成为农业职业经理人之前是否为大户,Out-force表示外出务工推力,用于衡量农业劳动力从事第一产业的机会成本,Local-force表示本地转移推力,也是用来衡量农业劳动力从事第一产业的机会成本变量,Terrain为土地资源等级的变量,Zone表示所调查地区的划分属性,文中把西部省份设为1,中部省份设为2,东部省份设为3,εi为残差项。

3.2.2 粮食产量与最优农地经营规模的关系 种粮合作社成立的初衷主要是想通过扩大种植规模来实现规模报酬,间接地实现土地利用效率的提升,达到增产增收的目的[20]。如何实现土地的最大化利用为目标函数来求解出适度的农地经营规模,其本质在于通过实证来检验土地是否存在“规模报酬递增”的情况。为此,本文同样采用上面的计量方法来求解出最优的农地经营规模。构建如下计量模型:

式(2)中,被解释变量Qturnout表示粮食产量,为了更好地反映粮食产量情况,分别采用亩均粮食产量和人均粮食产量来进一步分析。亩均粮食产量能够较好地反映出在现有地力情况下通过管理水平的差异增加土地边际报酬的效率,而人均粮食产量则能充分反映出农民合作社内部劳动力的最大效率水平。Area表示粮食播种面积(包括复种面积在内),Climate表示气候变量。

表1 农业职业经理人基本概况Tab.1 Basic information of agricultural professional managers

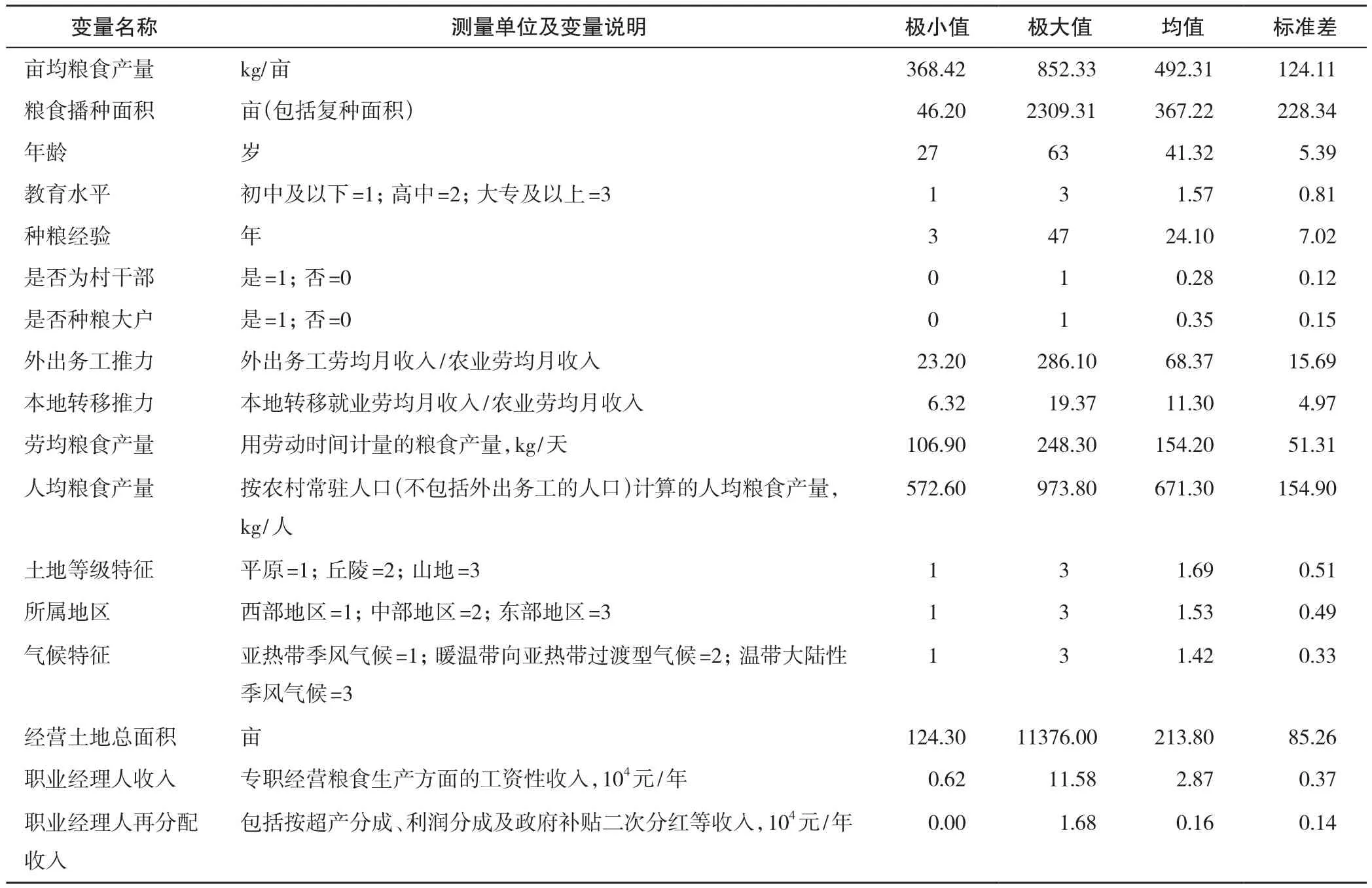

3.3 变量的描述性统计说明

为了降低除自变量以外的一切能使因变量发生变化的因素干扰,本文加入了一些控制变量,具体包括农业职业经理人年龄、教育水平、种粮经验、是否为村干部、是否为种粮大户、外出务工推力、本地转移推力等。为了控制地区经济发展水平的差异,引入了土地等级特征;为了控制地域的固定效应,引入了省份所属地区哑变量;为了控制气候因素对粮食产量造成的不确定影响,引入了不同气候带所属的气候特征哑变量。数据处理中剔除了一些异常值,表2给出了变量的描述性统计。

4 实证结果分析

4.1 农业职业经理人收入与最优农地经营规模的关系

调查中发现,农业职业经理人的收入主要包括自身生产经营所获得的工资性收入,农业生产经营后的分红等二次分配以及国家政策补贴等再分配性收入。为了更好地分析农业职业经理人收入中的工资性收入和再分配收入与最优农地经营规模之间的关系,分别对其进行建模。首先通过Hausman检验确定采用固定效应模型还是随机效应模型。从表3中Hausman检验结果可以得出二者均适合采用固定效应模型。进一步地对调查年份进行时间哑变量的模型修正,为了更精确地反映其实际值,还对时间哑变量进行虚拟变量检验。表3中在修正的固定效应模型中加入了2014年的时间哑变量。

从回归结果可以看出,农业职业经理人的教育水平和是否为村干部对工资性收入不存在显著性影响,而对再分配收入存在较为显著性影响。这可能的原因为农业职业经理人的教育水平越高,往往越有可能成为当地的村干部,虽然在制定合作社内部分配比例时由社员大会决定,但作为农业职业经理人,他们往往拥有优先制定红利分配方案的优势,同时在地方鼓励合作社规模经营的财政补贴方面,财政补贴收入的二次分配办法往往也是由教育水平高和担任村干部的农业职业经理人来草拟。因此,在收入的再分配方面农业职业经理人往往处于优势先导的地位。

表2 变量的描述性统计Tab.2 Descriptive statistics of variables

在控制变量中,采用外出务工推力和本地转移推力两个变量来反映农业职业经理人的机会成本。从回归结果中可以得出二者都对农业职业经理人的再分配收入存在显著的正向影响。主要原因可能为农业职业经理人越容易在当地或者外出务工,农业职业经理人的机会成本较大,如果专业合作社不能给予农业职业经理人较高的收入,往往较难吸引他们从事农业生产经营,特别是粮食种植合作社的生产经营。一些地方政府受“粮袋子”等政绩考核的压力,往往出台了较多地方补贴政策以二次分配收入的方式来激励农业职业经理人进行粮食生产经营[20],虽然农业职业经理人的分成比例大多数仅为10%—20%之间,但这种分配机制也在一定程度上有利于激发农业职业经理人来提高粮食产量和种粮的积极性。

通过简单固定效应模型和修正的固定效应模型,对农业职业经理人工资性收入为被解释变量进行拟合得出最优的农地经营面积分别为757.37亩和777.42亩,反映出现有的生产力和农业职业经理人管理水平下的最优粮食种植规模。为了进一步分析收入激励下对农业职业经理人的促进效应,我们把农业职业经理人的再分配收入作为被解释变量进行对照分析,拟合出最优的土地经营规模为973.17亩和990.97亩。这也说明在一定的激励措施下,种粮合作社有一定的积极性去提高粮食种植面积进而提高其劳动回报。但总体而言,在现有的生产力和管理水平下农业职业经理人要达到最优的农地经营规模相对较难,相比目前调查得出的213.8亩的平均种粮规模而言,还存在扩大4—5倍的规模空间。如果按照现有的种植水平和18.25亿亩国家可耕作农地测算,全国大概需要1.8×106—2.4×106人左右的农业职业经理人进行粮食生产和管理。发展种粮合作社与家庭农场等多种形态的经营主体进行适度规模经营成为一种现实可行的路径。这也跟中国的城镇化发展水平息息相关,相比要达到美国85%以上的城市化率水平还存在较大的差距,意味着中国农业的真正规模经营道路还相对比较漫长。

4.2 粮食产量与最优农地经营规模的关系

为了更好地反映出土地效率与最优农地经营规模之间的关系,采用亩均粮食产量和劳均粮食产量来衡量土地效率。参照上述方法,可以拟合出现有条件下农业职业经理人生产经营的粮食产量与最优农地经营规模之间的关系。从回归结果来看,农业职业经理人的教育水平、种粮经验、是否为村干部以及是否为种粮大户都对亩均粮食产量和劳均粮食产量都不存在显著性影响,由于农业职业经理人本身主要从事生产经营管理方面,大多数农活都是由合作社职业农民或者外包给本地村民来进行,传统的种植方式和农业生产技术未发生根本性改变的状况下很难在粮食产量上实现显著性的变化。从外出务工推力和本地转移推力来看,二者都对亩均粮食产量和劳均粮食产量存在较为明显的正向影响,进一步说明中国非农就业机会的增多和工资性的差异会市场化的引导农业职业经理人可以有更多的渠道进行就业,当非农部门和农业部门这种差异未改变前,劳动力资源配置将不可避免。调查所属地区和土地等级特征都对亩均粮食产量和劳均粮食产量存在显著的正向关系。

为了更好地理解种粮合作社的经营效率,引入合作社亩均粮食产量为被解释变量纳入到计量模型,以劳均粮食产量为对照组被解释变量进行对照分析。从表4中可以看出,粮食播种面积的一次项和平方项都对亩均粮食产量存在显著性的影响。根据一次项系数和二次项系数可以求出种粮合作社职业经理人追求粮食产量最大化时的粮食种植面积。根据简单固定效应模型和修正固定效应模型拟合的农业职业经理人最优的粮食种植规模分别为552.29亩和579.34亩。通过劳均粮食产量进行对照分析,简单固定效应模型和修正的固定效应模型拟合得出的最优粮食种植规模分别为572.98亩和595.77亩。从拟合的结果来看,拟合效果相对比较稳健可靠。相比调查得出的种粮合作社平均粮食播种面积367.22亩而言,目前的种粮合作社粮食种植面积大概为最优种植规模60%的水平,还有一定的提升空间。这也说明目前的种粮合作社在生产经营管理中,可以不断提升生产经营的管理效率提高粮食产量,达到保障国家粮食安全的目的。

根据上文拟合函数关系所求出的最优农地经营规模,亩均粮食产量、劳均粮食产量、农业职业经理人工资性收入、再分配收入与最优农地经营规模之间都存在明显的倒“U”型关系。当农地经营面积达到552.29—579.34亩时,种粮合作社亩均粮食产量达到极大值;当农地经营面积达到572.98—595.77亩时,合作社劳均粮食产量达到极大值;当农地经营规模达到757.37—777.42亩时,种粮合作社职业经理人工资性收入达到极大值;而当农地经营规模达到973.17—990.97亩时,种粮合作社职业经理人再分配收入达到极大值。由于本文调查数据所限,无法对各省域适度规模经营进行计量,但在控制地域、气候、土地等级等状况下进行整体计量结果仍然比较稳健,表明种粮合作社职业经理人在亩均收益和劳均产量等最优化下的适度经营规模大致在600—1000亩的范围。

进而,农业职业经理人是为了获取产量最优化还是自身收益最大化,很大程度上还要取决于种粮合作社所能耕种的农地规模。从目前的调查数据而言,按照粮食生产“一村一社”的基本原则,大多数的种粮合作社的经营面积处于300—500亩,很难达到农业职业经理人收入最优化的规模,这也意味着种粮合作社职业经理人整体收入只能维持在4×104—6×104元。要实现种粮合作社职业经理人自身收入的最大化,实现农地经营规模报酬递增效应,重要的是如何把优秀的农业职业经理人留在合作社进行粮食生产经营,从而保障国家粮食安全,而这就涉及如何进一步去激励和扶持农业职业经理人的发展,这也是下一步重点研究的议题。

5 结论与政策启示

5.1 结论

重点研究了种粮合作社职业经理人的在不同分配机制下的收入和粮食产量与最优农地经营规模之间的关系。通过工资性收入和再分配收入进行对比,分析激励措施对种粮合作社职业经理人的最优农地经营规模变动范围。根据种粮合作社职业经理人自身劳动回报收益最大化的前提下,收入的变动与农地经营规模之间存在一种明显的倒“U”型曲线关系,这种关系同样适用于粮食产量与粮食种植面积之间的变动。此外,采用固定效应模型分别对农业职业经理人在收入和粮食产量最优化下的农地经营规模进行计量分析,得出在现有的生产力条件和管理水平下,种粮合作社亩均粮食产量最优下的农地经营规模大致在600—1000亩之间的范围波动,这意味着以种粮为主的农民合作社未来的发展规模将存在较大的规模扩张趋势,合作社之间在条件允许的前提下将可能存在联合甚至兼并重组的现象。

5.2 政策启示

首先,在现有的生产力水平下,不断通过扩大农地经营规模来增加种粮合作社的收益,具有一定的合理性,但如果超过600亩左右的临界值,则可能出现反向关系,使得种粮合作社经营规模的增加而出现粮食产量下降的可能。其次,在种粮合作社经营规模整体趋势不断扩大的前提下,种粮合作社职业经理人的引入在一定程度上能够发挥规模经营的优势,但彼此之间这种“委托—代理”关系可能导致种粮合作社职业经理人寻求自身劳动回报收益的最大化,而农地经营规模要达到目前农业职业经理人最优化的回报收益将面临着较大的农地集中经营的困难(拟合最优的面积大致在800—1000亩),还存在4—5倍的差距。再次,完善有效的激励机制和管理机制是吸引优秀的农业职业经理人的必要条件。种粮合作社只有采取有效的经济激励和精神激励才能够较好地吸引和留住农业职业经理人为合作社长期服务,虽然现有的种粮合作社职业经理人大多是以兼业为主。同时,也不能盲目引入职业经理人,如何规范和约束农业职业经理人的行为是减少管理摩擦和促使农民合作社长远发展的重要保障。最后,建立科学的教育机制和选拔机制是保障合格的农业职业经理人有效供给的重要前提。目前高素质的农业职业经理人还比较缺乏,这对于以农学和农业经营管理专业为主的大学生而言,未来将是一个巨大的就业市场,具有广阔的发展前景。同时,在选拔方面,不仅要注重种粮合作社职业经理人的专业技能水平和个人素质能力,还要考察其领导管理能力和协调沟通能力等,保障所选拔的农业职业经理人与合作社所需人才类型相匹配以带动合作社的长远发展。

参考文献(References):

[1]党国英. 通过组织创新帮助农民走向市场[J]. 经济研究,2004,(3):124 - 126.

[2]徐旭初,黄胜忠. 走向新合作——浙江省农民合作社发展研究[M]. 北京:科学出版社,2009:43 - 47.

[3]Chavass, Jean Paul. Structure Change In Agricultural Production: Economics, Technology And Policy[J]. Handbook of Agricultural Economics,2001,1(1):263 - 285.

[4]Eastwood, R. Chapter 65 Farm Size[J]. Handbook of Agricultural Economics, 2010, 4(9):3323 - 3397.

[5]Julie Wilk, Mattias Herpe, Wei Yang, et al. Farm-scale Adaptation Under Extreme Climate and Rapid Economic Transition Environment[J]. Development and Sustainability,2015,17(3):393 - 407.

[6]Thomas Brush, Aneel Karnani. Impact of Plant Size and Focus on Productivity: An Empirical Study[J]. Management Science,1996,42(7):1065 - 1081.

[7]Barrett C B On. Price Risk and the Inverse Farm Size-Productivity Relationship[J]. Journal of Development Economics,1996,(51):193 - 215.

[8]Dorward A. Farm Size and Productivity in Malawian Smallholder Agriculture[J]. Journal of Development Studies,1999,(35):141 - 161.

[9]Ayal Kimhi. Plot Size and Maize Productivity in Zambia: The Inverse Relationship Reexamined[J]. Agriculture Culture,2006,(1):1 - 9.

[10]Sen A K. Peasants and Dualism with or without Surplus Labor[J]. Journal of Political Economy,1966,74(5):425 - 450.

[11]Tatwangire A, Holden S T. Land Market Participation and Farm Size-Productivity Relationship: Implications of Land Tenure Reforms in Uganda[J]. Palgrave Macmillan,2013,(8):187 - 210.

[12]Barrett C B, Bellemare M F, Hou J Y. Reconsidering Conventional Explanation of the Inverse Productivity Size Relationship[J]. World Development,2010,38(1):88 -97.

[13]刘凤芹. 农业土地规模经营的条件及效果研究:以东北农村为例[J]. 管理世界,2006,(9):71 - 79.

[14]罗丹,李文明,陈洁. 种粮效益:差异化特征与政策意蕴——基于3400个种粮户的调查[J]. 管理世界,2013,(7):59 - 70.

[15]林万龙. 农地经营规模:国际经验与中国的现实选择[J].农业经济问题,2017,(7):33 - 42.

[16]钱克明. 我国农户粮食生产适度规模的经济学分析[J].农业经济问题,2014,(3):4 - 7.

[17]陈秧分,孙炜琳,薛桂霞. 粮食适度经营规模的文献评述与理论思考[J]. 中国土地科学,2015,29(5):8 - 15.

[18]周应恒,胡凌啸,严斌剑. 农业经营主体与经营规模演化的国际经验分析[J]. 中国农村经济,2015,(9):80 - 95.

[19]倪国华,蔡昉. 农户究竟需要多大的农地经营规模?——农地经营规模决策图谱研究[J]. 经济研究,2015,(3):159 - 171.

[20]申云,贾晋. 土地股份合作社的作用及其内部利益联结机制研究——以崇州“农业共营制”为例[J]. 上海经济研究,2016,(8):55 - 66.