汶川地震后贫困村儿童的发展:灾害影响与异地安置的作用

汪三贵 王 瑜 Albert Park

精神和身体疾病的大量增加常常被认为是与重大压力生活事件相联系的[1],自然灾害往往因其突发性和破坏性,直接或者间接对人的心理产生重大影响,而地震之于受灾人群就属于这类重大应激事件。异地安置是灾后的重要措施之一,不仅涉及数量庞大的民众的生计与发展,选择异地安置还是就地重建本身也是重要的决策问题,因此政策制定者和研究人员均需探究异地安置对人们灾后的身心状况所产生的影响[2]。目前为止的大部分研究认为,自然灾害后的异地安置会产生消极的影响[3-4],主要是因为异地安置导致长期形成的社会经济系统迅速解体,原有的居民社区被拆散,固定资产损失严重,生产性的财产和收入来源丧失,不仅降低移民群体的生活水平和经济地位,而且还在很大程度上摧毁移民家庭原有的收入和发展能力[5]。然而,这样的分析实际上没有将异地安置与该因素之外的各方面差异区分开,例如安置前后资产状况、家庭人口与劳动力、收入来源以及社会支持等因素的变化的确影响了异地安置后身心状况的变化,但这些影响常常不仅是异地安置带来的,而是灾难本身造成的后果。控制影响灾后安置方式的灾害影响程度,再讨论异地安置对人们身心状况的净影响,是本研究要讨论的问题,即控制灾难已造成不同程度损害的情形,分析异地集中安置与其他形式(比如自己投靠亲友、本地安置)相比,会对个体的身心状况产生什么样的影响。

本研究选取汶川地震后异地安置复学的学生为研究对象,并以未异地安置的受灾学生为对照。这样的研究对象选取主要考虑了以下三个方面的原因:第一,汶川地震后,受灾地区教育局根据受灾程度和灾后重建需求进行强制异地安置复学,而且对口援建省市由中央指定,异地安置的省份是外部确定的,对于学生来说,这个过程基本没有自选择,同时,我们可以通过GIS数据作为工具变量来控制家庭在受灾程度上可能存在的内生性问题(那些受灾最严重的人们可能正是因物质条件匮乏而居住在地理环境更加恶劣的地方);第二,学生异地安置以学校整体异地安置为主,将一个学校的学生同时安置在其他地区的学校或者新建的学校,并且学生的日常生活比较简单,主要在封闭的校园中度过,因此,虽然社会网络的变化等复杂因素对成年人的影响非常不确定,但对学生而言可以视为固定效应;第三,与量表式问卷调查的心理测量手段相比,学生群体具有非常客观的学业成绩可以作为地震前后身心状况的一种衡量方式,由于研究对象包括身心成熟度不同的不同年级学生,对心理测量的感受程度也可能因为理解和认知的差异而不同,但是学业成绩对大部分学生来说具有相似的重要性,可以将它视为对地震前后学生身心发展并不唯一的但是却很重要的指标。

学生时期的心理状况有可能对其毕生发展产生决定性的影响,当自然灾害无以避免时,灾后安置因其安置方式、距离的不同而作为可选择措施,对学生心理的影响值得探究,以下一系列问题的研究具有重要的现实意义:哪些因素影响学生的灾后适应?学校质量及受灾程度如何影响他们的学业成绩?而后,实施灾后干预措施,以异地安置复学为例,对降低由灾害导致的学生心理负面影响是否奏效呢?从社会学和经济学的角度,汶川地震及一系列震后救援措施为研究灾后学生心理状况,尤其是灾后干预对降低自然灾害所造成的负面心理影响提供了拟自然实验的情境。

一、文献回顾

大量研究表明,自然灾难带来的创伤会对人的心理健康造成直接或间接、短期或长期的影响[2, 6-9],而由于儿童时期的心理尚不成熟健全和伤害易感性,灾害产生心理影响可能是长期的。越来越多的文献强调和关注儿童和青少年因自然灾害所受的影响,包括心理受影响的指标衡量、影响因素、干预措施等。

一系列的因素会影响儿童的创伤后反应与恢复,包括刺激源的特征和创伤暴露程度,性别、年龄、心理发展水平和精神病史,家庭特征,文化因素等[10]。创伤暴露程度主要以三个指标来衡量:地震时主观害怕程度、亲人伤亡程度、房屋损毁程度。在研究中,除了结构性问卷,研究者比较广泛地使用创伤后压力心理障碍症(PTSD)来描述人们在遭遇或对抗重大压力后其心理状态产生失调之后遗症。以往研究比较一致地表明,创伤暴露程度越高,PTSD的严重程度越高。David Groome 和Anastasia Soureti在1999年9月雅典地震发生五个月后,对来自离震中距离不同的三个地区的178名儿童进行创伤后应激障碍(PTSD)症状的问卷调查,结果表明离震中距离越近、地震风险越高、以及女性的儿童,其PTSD和焦虑症状越严重[11]。对1999年台湾集集大地震中儿童和青少年的创伤后心理症状研究也显示,创伤暴露程度对长期性心理症状具有剂量效果[12]。而在性别差异方面,Peter Steinglass和Ellen Gerrity的研究也表明,无论长期还是短期而言,女性的PTSD症状比男性更加严重[1]。

灾害程度、个体特征、家庭特征是影响儿童创伤后心理症状的主要方面。关于1999年雅典地震的另一个研究对地震3个月后,离震中和距离震中10千米的两个地区的1 937名学生的创伤后应激障碍(PTSD)反应指数和儿童抑郁自评量表进行问卷调查,包括反应情况与地震风险、性别、年级、震后困难、家庭中有一个成员死亡、报复情绪等特征的关系[13]。抑郁、客观和主观的地震体验以及家庭困境解释了PTSD反应变异程度的41%[13]。Vernberg等人用一个综合概念模型检验了1992年安德鲁飓风(Hurricane Andrew)3个月后568名小学学龄儿童的创伤后应激障碍(PTSD)。该模型所包括的四个基本因素,即创伤暴露、儿童个体特点、社会支持获得状况和儿童应对解释了儿童自我报告PTSD症状中的62%的差异[14]。而由于发展阶段与性别对不同的心理症状群出现率以及严重程度具有不同的影响力,创伤后心理复健计划应以性别和发展阶段的不同为依据[12]。

在控制以上各方面因素的基础上,灾后安置作为灾后干预的一项重要措施,对身体和心理方面的影响也有了比较丰富的研究,但多数研究结论得出异地安置对心理具有负面压力[10,15-16]。在最早检验异地安置影响的一项研究中,Laor等人系统地调查了异地安置对以色列导弹袭击中受害者的影响,研究选取了海湾战争中导弹袭击6个月后的三组不同的人群:家庭受到损毁并安置到异地的学前儿童和他们的母亲、未受到损毁也未异地安置的邻居家庭、离袭击地比较远、具有被袭击的风险但是没有直接受到袭击的家庭,与未异地安置的家庭相比,异地安置的儿童和母亲表现出更高的压力症状[17],30个月后跟踪调查,异地安置的儿童症状仍然比对照组高,但心理压力症状减小,而他们的母亲却没有[18]。对1999年土耳其地震后526名成年人在地震四年后自报告的创伤压力、抑郁、地震体验和社会支持状况的研究表明,灾后安置可能因为破坏了原有的社会网络而增加心理困扰[16],对地震后灾后异地安置的24名幸存女性和仍然留在地震所在城市的25名对照组女性的对比研究发现,与对照组相比,灾后异地安置组的PTSD症状更加严重,抑郁值更高,症状性更加明显[19]。因此,一些研究建议自然灾害受灾儿童应当留在原地维持家庭凝聚力[20]并为心理社区环境的复苏做出贡献,直到灾后重建的完成。也有研究得出无消极影响的结论,比如,异地安置对亚美尼亚(1988年)地震后学生的创伤后症状没有消极影响[21],对台湾集集地震后仍生活在南投县鱼池乡的学生和异地安置到高雄的学生进行对比研究,也得出类似结论[22]。得出异地安置具有积极影响的研究比较少。Goenjian在1989年和1990年对亚美尼亚地震中主要受灾地久姆里地区(Gumri,也称列宁纳坎Lenninakan)的精神创伤者,和那些安置到受地震影响很小的叶里温市(Yerevan,亚美尼亚首都)的创伤暴露者开展危机干预,尽管所有的受灾者都达到了PTSD标准,但是那些异地安置到未受地震影响的首都的受灾者与那些仍然留在地震灾区城市的受灾者相比,心理症状更轻[23]。对汶川地震后学校异地搬迁的540名学生的适应情况的调查研究结果表明,暂时的异地安置在整体上具有积极的效果[24]。

不过,许多研究因存在设计和统计缺陷,其研究结论是无法归纳的,对结论所涉及变量的定义也存在问题[15]。尽管研究者们普遍认为灾后安置在一些案例中导致了对健康的消极影响,但至今为止研究文献似乎没有足够的改进。比如,已有研究对灾前和灾后的对比不足,无法分离出灾后安置的净影响,而抽样规模、研究设计缺陷可能都解释了为什么许多研究发现存在不一致性[25]。同时,研究必须考虑人们面临自然灾害的脆弱性,和自然灾害造成损害的内生性,比如那些脆弱人群更有可能遭受灾害并应对能力匮乏,这些都将影响研究结论。从分析过程看,异地安置需要更加细化的定义,比如安置的距离、时间等,而不仅仅是将它作为是否安置这样一个简单的二元变量来考察。在一些条件下,灾后安置从长期来看可能有助于健康。灾后安置通常会涉及成百上千万人口,如果对安置本身所产生的生理和心理健康影响方面拥有更充分的信息,这将有助于公共部门在灾后制定更加明智的决策并促进更有效的灾后恢复工作。

二、数据说明与统计描述分析

(一)数据说明

本研究使用的数据来自国务院扶贫办“贫困村地震灾后重建监测评估项目”2009年2月(地震10个月后)对10个地震受灾县的100个贫困村庄的3 000户家庭的调查。该调查的抽样设计和抽样结果如下:(1)从四川、甘肃和陕西这三个受灾省中的51个受灾县以人口作为权重进行排列,使用间隔抽样方法随机抽取其中的10个县,抽样结果中6个县位于四川,3个县位于甘肃,1个县位于陕西;(2)在每个被抽取的县内,将贫困村以人口为权重进行排列,使用间隔抽样方法在县内随机抽取10个贫困村;(3)在抽中的贫困村内,由村干部将村内所有住户按照经济状况排序,以随机起点等距抽样方式抽取30户,如遇受访户不在,以名单上最近的户(上一户或者下一户)作为替代。抽样调查由本文作者在国家、省和县三级的扶贫开发领导小组办公室协助下督导执行,由来自四川和甘肃的大学生作为调研员完成调查。

调查回溯性地收集了家庭在地震前后(2007年和2008年)信息,直接调查了地震所造成的各方面的影响,详细的调查内容包括家庭的人口结构、收入、资产、地震损害、儿童的基本个人信息、地震前后的教育信息、补助状况以及身心变化。由于地震灾害由震中向外围的影响程度是递减的,为了解决灾害损害的内生性问题,研究中使用了GIS地理信息数据。

(二)描述性统计与分析

地震后儿童的心理和学业成绩受到诸多因素的影响,受灾情况包括儿童及家庭成员的受伤或者死亡、学校损毁程度、家庭住房损毁程度都会直接影响儿童的身心状况。安置复学情况,是本地复学还是异地复学,异地安置的距离等都会影响身心恢复和学业成绩。此外,地震灾害暴露程度、地震中家庭的资产损失状况、灾前受地震灾害的脆弱性、人口学特征等都可能影响地震后的身心状况和心理适应能力以及学业表现,由于篇幅限制,此处仅对儿童的受灾情况、安置复学情况、地震后儿童的心理与学业成绩表现做描述性分析。

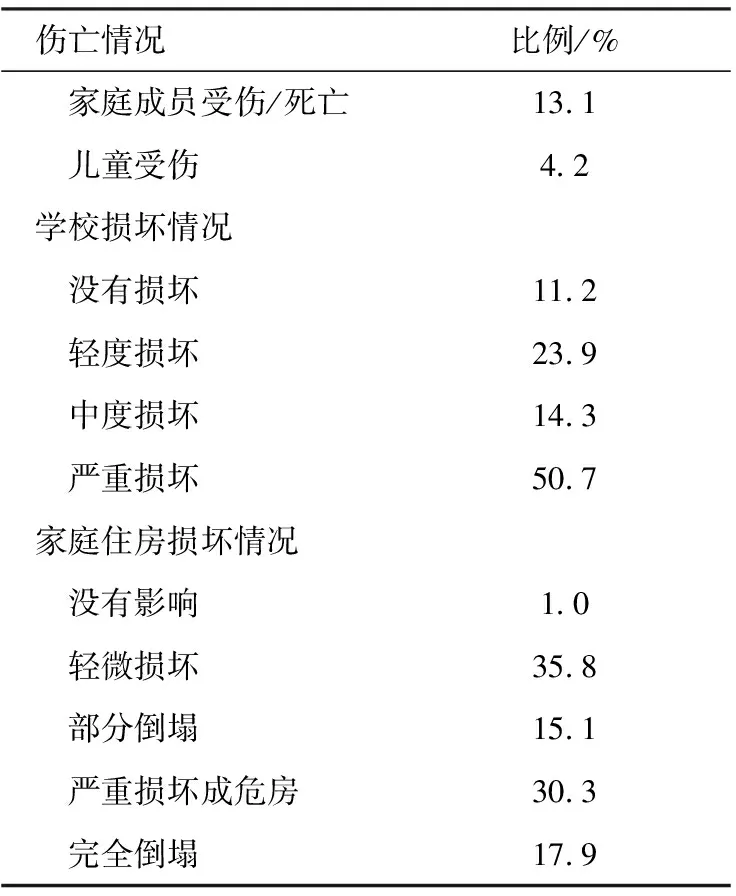

表1 儿童在地震中的受灾情况

1.汶川地震的灾害损害状况

样本中选取地震前的在学儿童为6~16岁的小学生、初中生和高中生。样本中有4.2%的儿童在地震中受伤,13.1%儿童的家庭中有成员受伤或者死亡。大部分地震前在学儿童所在的学校及其家庭住房都遭到不同程度的损坏,其中:所在的学校严重损坏、中度损坏、轻度损坏的儿童比例分别是50.7%、14.3%和23.9%,只有11.2%的儿童所在的学校没有损坏;63.3%儿童的家庭住房部分倒塌(15.1%)、严重损坏成危房(30.3%)甚至完全倒塌(17.9%),35.8%的儿童的家庭住房轻微损伤,只有1%的儿童的家庭住房没有受到影响。

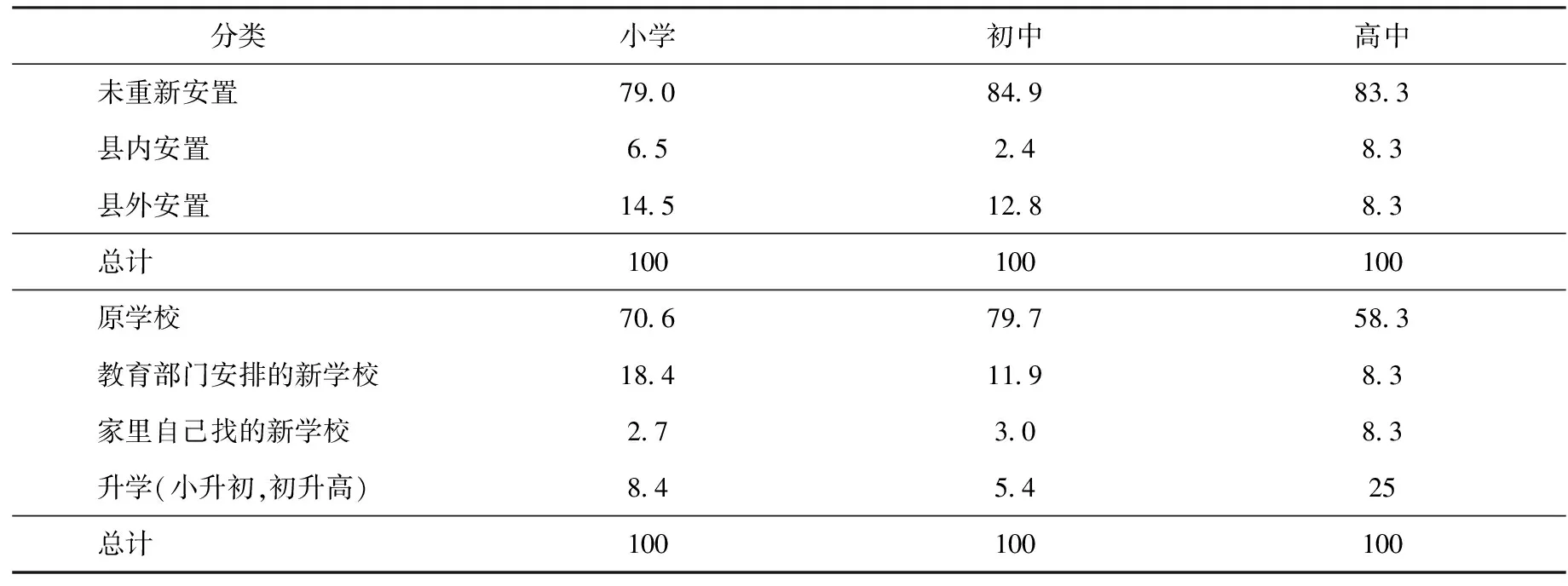

2.安置复学状况

根据样本中对6~16岁在学儿童地震后复学安置情况的统计,小学、初中、高中异地安置(县内安置与县外安置)的比例分别为21%、15.1%和16.7%。异地安置复学主要以教育部门安排为主,由教育部门安排新学校的比例分别为18.4%、11.9%和8.3%,低年级的学生接受教育部门统一安排复学的比例更高。

表2 地震后复学安置状况 %

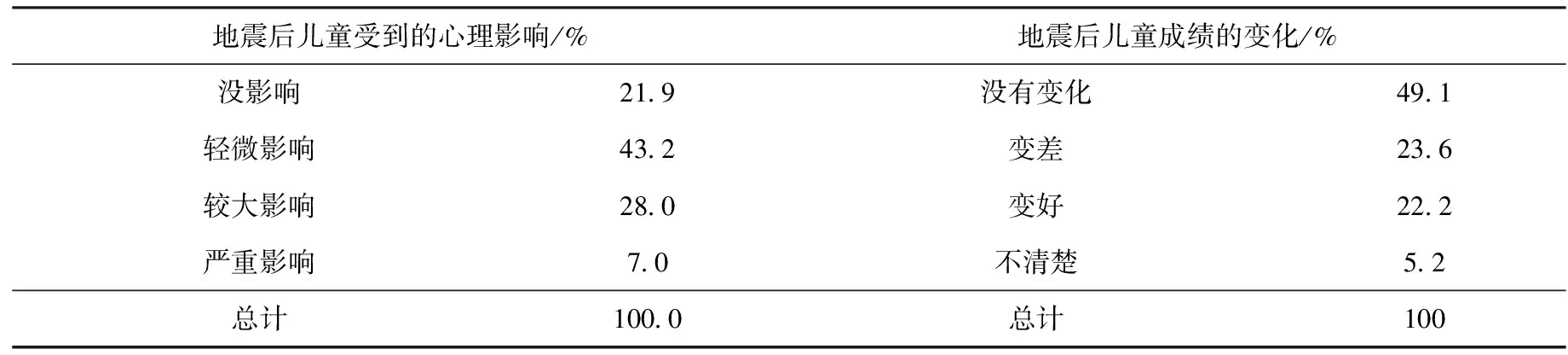

3.地震后儿童成长与教育表现

地震前在学儿童的地震后入学率为97%(2009年2月);在心理方面,43.2%的儿童受到轻微影响,28.0%的儿童受到较大影响,7.0%的儿童受到严重影响,21.9%的儿童没有明显的影响;在成绩表现方面,23.6%的儿童学业成绩变差,22.2%的儿童学业成绩变好,49.1%的儿童学业成绩没有变化,5.2%的儿童成绩变化不明确。

表3 地震后孩子心理影响和学业表现

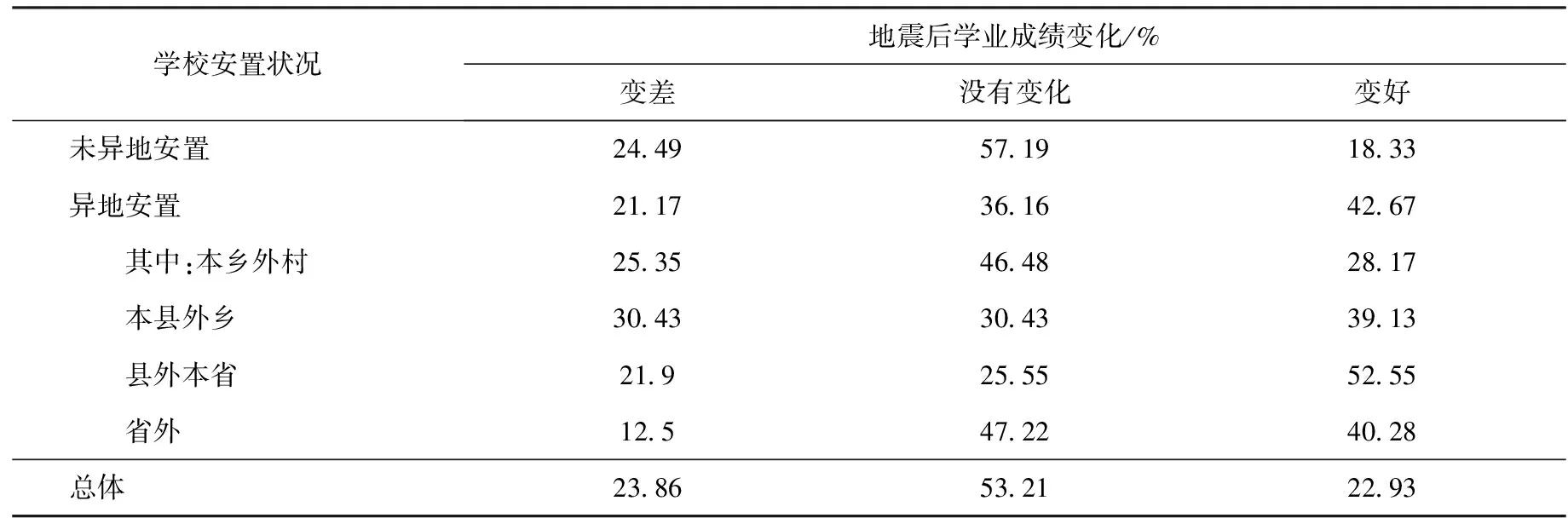

根据学校安置情况对地震后学业成绩变化的分类统计(剔除成绩变化不确定的样本),在地震后异地安置就学的儿童学业成绩变差的比例(21.17%)低于未异地安置的儿童(24.49%),但是本乡外村和本县外乡安置就学的儿童成绩变差的比例更高,省外的最低;异地安置就学儿童成绩变好的比例(42.67%)比未异地安置的儿童(18.33%)高很多,尤其是安置在外县的儿童成绩变好的比例最高(52.55%)。但是异地安置对儿童的影响需要通过控制其他具有重要影响的因素后开展进一步计量分析。

表4 学校安置与儿童学业成绩变化表

4. 地震损害、灾后安置与儿童发展

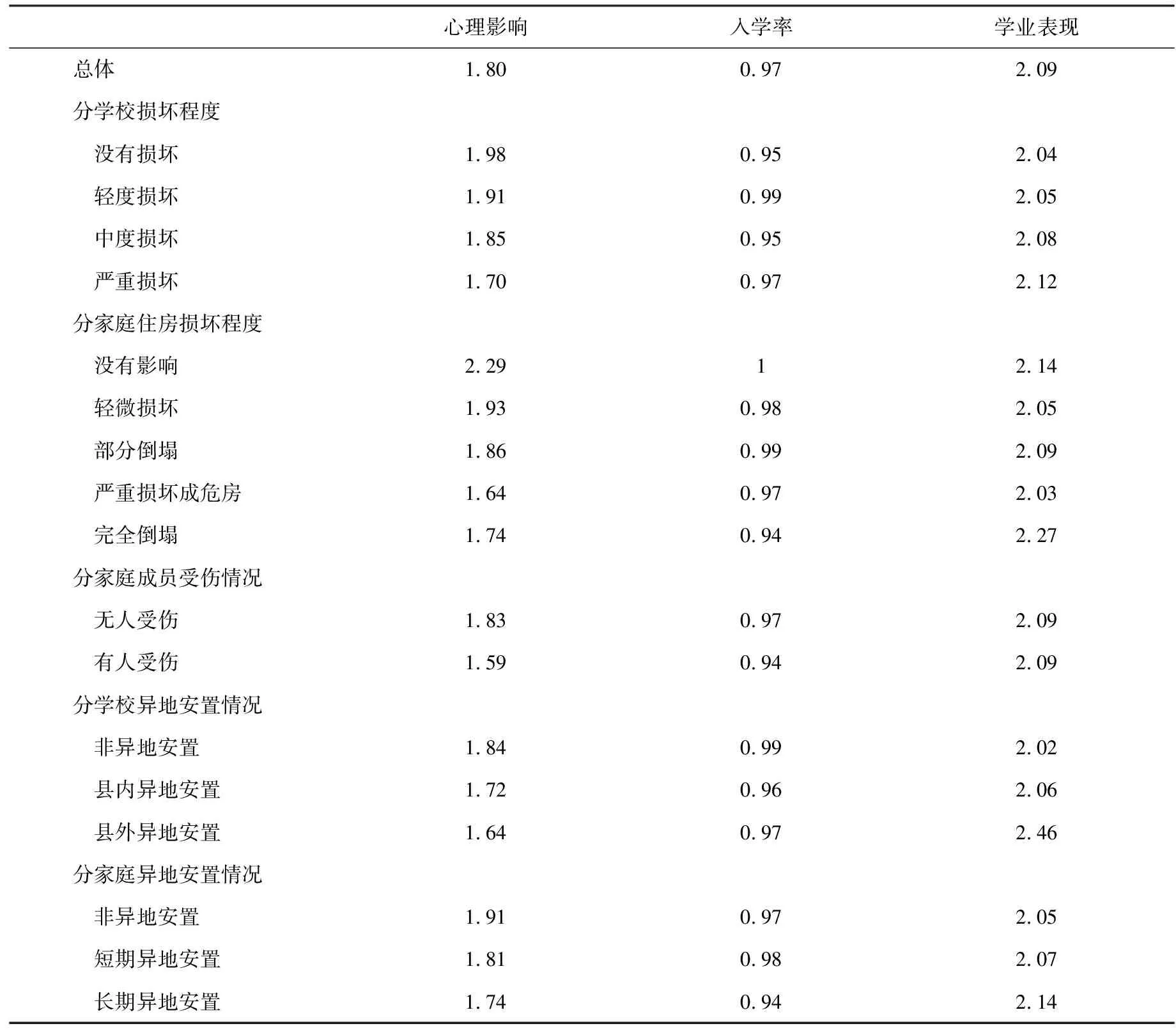

下表是入学率、学校表现和心理得分与学校损坏、家庭住房损坏、家庭成员伤亡、学校安置、家庭安置的之间的交互分类表。从表中可以看到,心理问题症状与地震损害程度和灾后安置距离的关系,学校和家庭受损害程度越高的心理问题症状表现越严重(心理得分越低),学校和家庭安置与未安置的相比、安置距离远的与近的相比,心理问题症状表现越轻(心理得分越高)。但是入学率和学校表现与地震损害与灾后安置的关系并不那么直观。对于这三项结果,我们都在上述的设定模型和估计问题考虑的基础上进行了计量分析。

三、震后安置对儿童心理与学业发展影响的实证分析

表5 地震损害、灾后安置与儿童灾后心理影响、入学率和学业表现

根据Sawada和Shimizutani对阪神大地震后人们应对自然灾害的研究[26]和Noy就自然灾害对宏观经济产生的影响的研究[27]中对估计方程的设定,这里建立异地安置对儿童成长和发展影响的计量模型为:

Yirt=a+b*Sirt+cPirt+dZir,t-1+d*Xir,t-1+δrt+εirt

(1)

在上述模型中,Y是儿童心理状态、入学率或学业成绩等结果应变量;S是地震灾害程度;P是政府政策措施,包括异地安置、学费补贴等;Z是影响遭遇地震的脆弱性的因素;X是事前控制变量;δ是地区和时间的固定效应;ε是不同个体在不同时点的纯粹随机扰动。

基于上文对结果变量的选择、模型的构建以及模型估计问题的考虑,本部分利用2009年2月的汶川地震评估调查数据,对震后安置与学生心理和学业发展的关系进行实证检验。

(一)估计性问题及解决措施

在上面的模型中,我们对εirt有很强的假设,即每个εirt的均值为0,方差不变(对所有的i和t),并且统计上独立于所有其他自变量。如果违背零条件均值这个假设,OLS估计量将是不一致的估计量,也就导致因果分析失效,并使得用计量经济模型得到的参数估计量从而进行边际效应分析也不合适。一般研究中有三种情形可能违背这个假设:内生性、遗漏变量偏误、变量误差(测量误差)。在本研究中,变量误差、内生性问题都得到关注与可操作的处理。

1.变量误差

变量误差方面主要是心理影响程度的自报告偏差问题,例如灾害暴露程度越高的地区,人们可能预期自己受到的消极影响更深。主要利用以下方式减少测量偏差:(1)使用主观性较少的行为观察来作为心理影响的测量指标变量;(2)假设主观偏误会存于误差项中,使用心理影响的拟合(预测)值作为因变量。

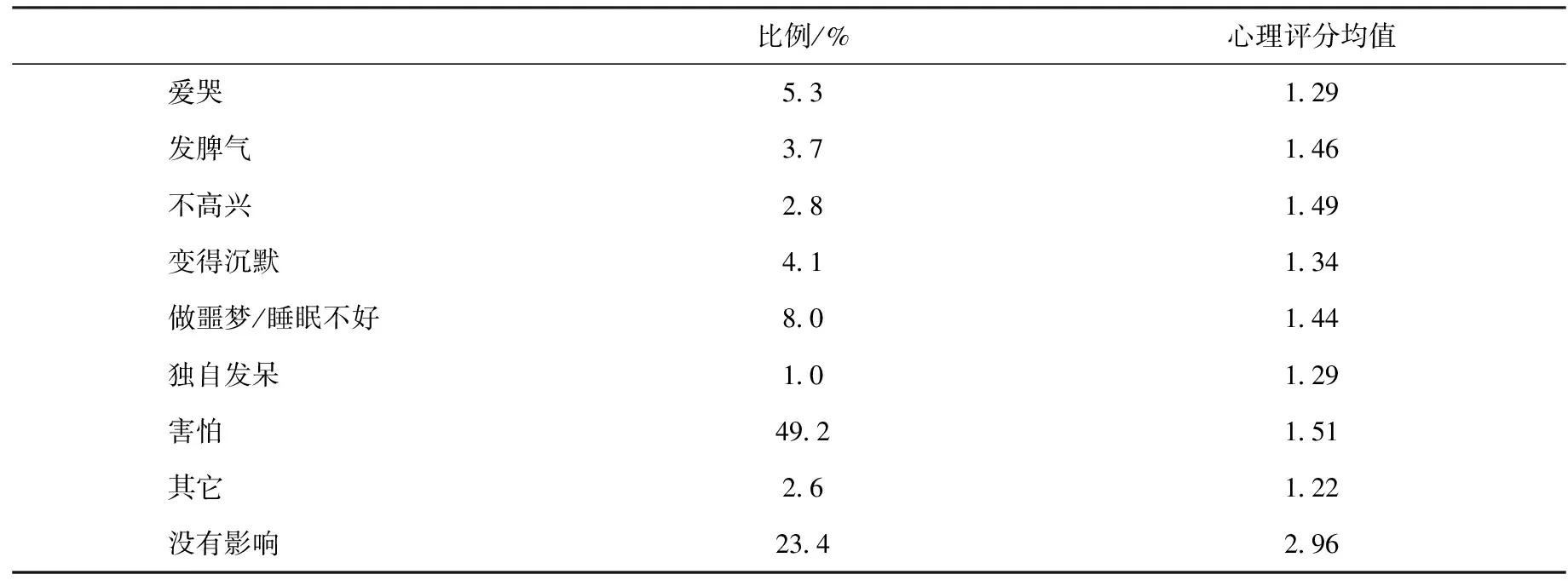

从地震对儿童心理影响的行为观察方面,将家长对孩子在地震后具有影响的心理症状表现分为8类,具体表现:爱哭、发脾气、不高兴、变得沉默、做噩梦/睡眠不好、独自发呆、害怕、其它。同时对应受影响程度,没有影响、轻微影响、较大影响、严重影响的心理得分赋值为3、2、1、0分。

表6 地震造成心理影响的具体表现

2.内生性问题

这里考察的内生性问题,主要是人们遭遇地震灾害程度的内生性,以及灾后政府政策与家庭应对能力的内生性。

首先,自然风险、人们的脆弱性和灾害之间存在紧密关系[28],人们面临环境风险的脆弱性不同[29]。不同地区的地震强度和所造成的危害程度可能与不同地区居住的人口的脆弱性息息相关。这种脆弱性是预先存在的条件,灾害条件的分布、风险区域的人群居住、与灾害发生后所造成的生命和财产的损失程度,都影响了人们面临灾害的脆弱性。而后,灾害后的应对反应也具有脆弱性。灾害性质通常是作为一个给定的事件或条件而存在,但植根于历史条件、文化社会和经济进步等方面的社会建设的脆弱性,影响着个人或社会应对灾害的能力。并且可能存在与社区或者家庭应对灾害能力的相关的不可观测或难以测量的未观测变量影响着社区或者家庭对灾害的应对,以及儿童在地震后的境遇和身心状况。

因此,从地域的角度看,不同地区的人们面临不同的危害风险,并且具有不同的应对能力。在一个特定的区域或地理领域,脆弱性是物理风险以及社会反应的结合,越是弱势和贫困的人群可能越没有选择地居住在那些潜在灾害风险比较大的地方,并且在灾害发生后,可以采取的应对措施十分有限。在面对自然灾害的脆弱性方面,那些贫困和脆弱的人口更有可能居住在地震危害大的区域内,但同时,由于他们的物资资源和资产相对匮乏,在地震中以绝对量衡量物质损失也较少。这些问题都影响研究中的影响评估。

对于以上内生性问题的解决方式主要是:(1)控制变量,及设定一系列易于反应灾前的家庭状况的事前控制变量,比如房屋类型、财富水平等;(2)工具变量,利用离震中的距离区域以及地形、房屋建造材料等变量对家庭损毁程度、学校损毁程度和家庭成员受伤情况的拟合值作为地震灾害损坏程度的变量;(3)固定效应,利用县或者村庄固定效应。

(二)地震损害程度与工具变量回归

根据前文所述,家庭居住房屋损坏、学校损坏、家庭成员伤亡都是地震损害程度的代理变量,但是这些变量本身可能具有内生性,从而致使OLS回归结果产生偏误。由于地震的发生,所造成的影响与离震中距离远近高度相关,也就是,越接近震中,造成损害越大。因此,我们将离震中不同距离的区域作为潜在的工具变量。

汶川地震受灾区域在自然地理区划上属于四川西部高山高原区的龙门山地区,位于龙门山地震带(中南段),常有崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害发生,而包括汶川地震灾区在内的川西北地区是我国人口压力最大的区域之一,但人口分布很不平衡,经济相对发达、汉族人口为主的山区平原县例如都江堰、绵竹、崇州等人口密度在300人/km2以上,以少数民族人口为主的民族杂居县比如茂县、黑水、小金等人口密度极低,尤其是羌族人口居住海拔较高、交通不便,在地震中聚落损坏极其严重。图1显示了从汶川地震震中向外围的地形图、村庄分布和地震中的房屋倒塌量。

图1 汶川地震震中、影响区域、房屋倒塌的地图表示

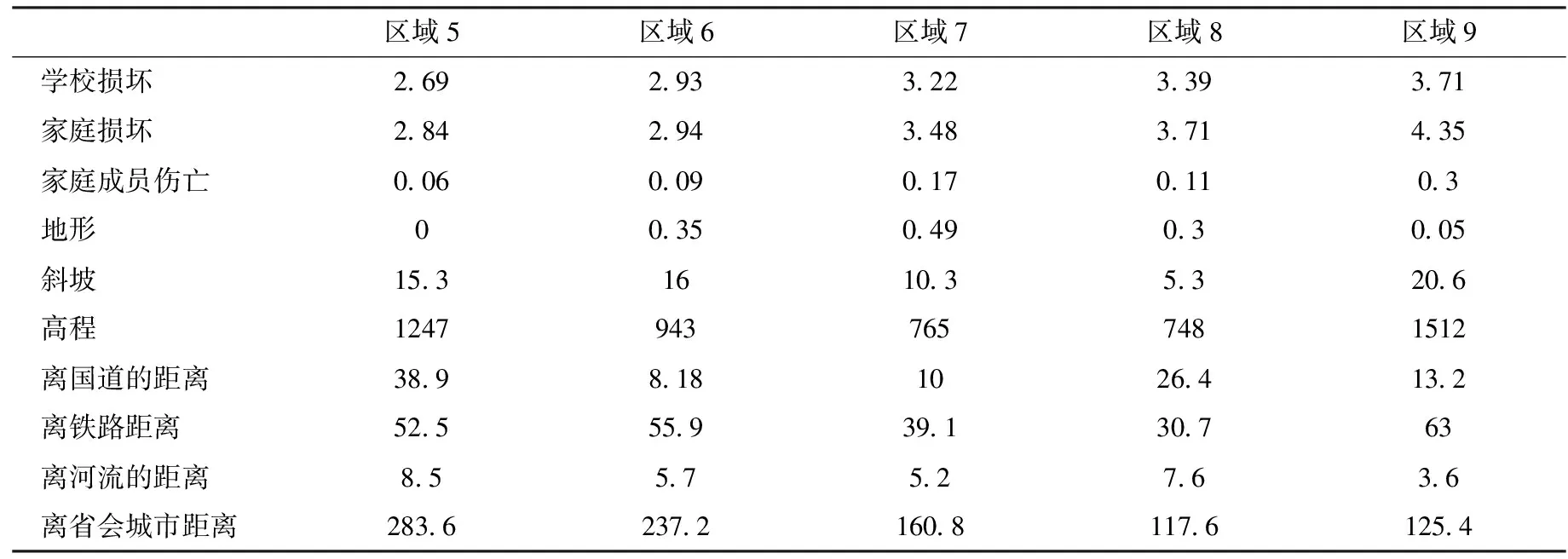

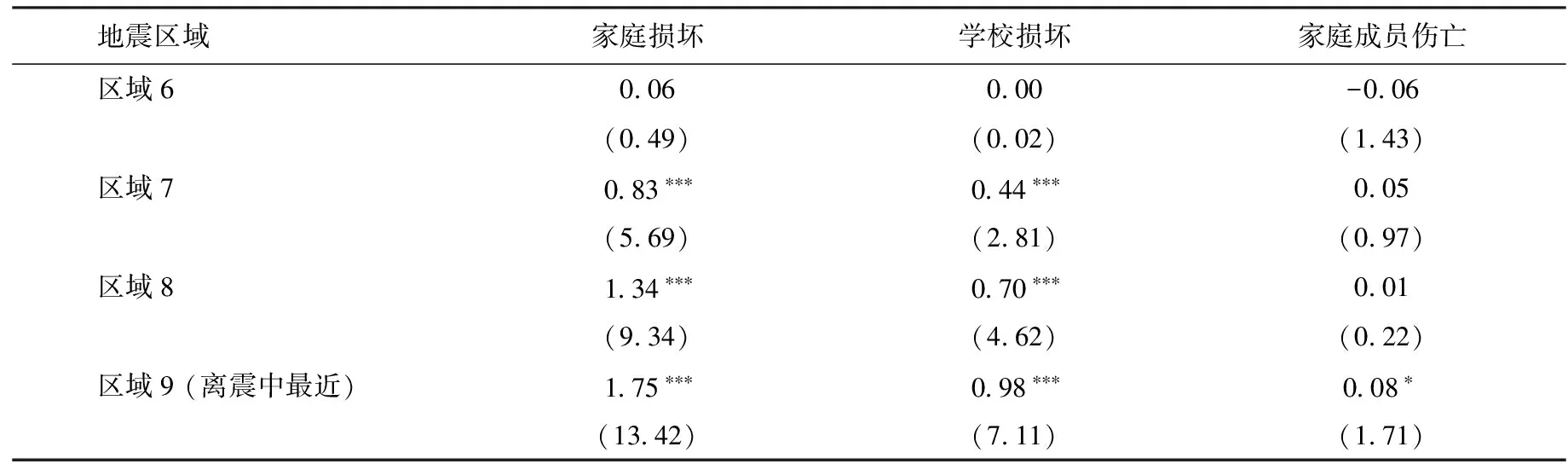

如图1所示,从地震中心点向外封闭线所围成的区域,分别是区域9、区域8、区域7、区域6、区域5,也就是区域9离震中最近,区域5离震中最远。表7列出了离震中不同距离的地震区域与地震造成的损害以及地理区位因素的关系。从表中可看出,学校的损坏程度、家庭住房损坏程度和家庭伤亡程度与地震区域高度相关,损坏程度的平均值从区域5向区域9(离震中越来越近)不断提高,也就是离地震震中心越近,地震损害程度越高。

表7 距离震中不同距离的地震区域与地震损害、地理区位条件

鉴于此,我们使用地震区域分类变量作为地震损害程度的工具变量,以缓解内生性问题。表8是两阶段最小二乘回归第一阶段的结果。与区域5为对照,区域6~9对家庭住房损害和学校损害的影响系数都为正,且越靠近震中,系数越来越大,除区域6之外,都在1%水平上显著。地震区域对家庭伤亡的回归系数中区域6为负,但其他都为正,系数并不呈明显增加,但离震中最近的区域9,与对照组区域5相比,系数最大,且在10%水平显著。结果表明,工具变量是有效的。

表8 家庭住房损坏、学校损坏、家庭成员伤亡与地震区域(一阶回归)

注:*、**和***分别代表10%、5%和1%水平上显著。

以上回归同时将以下变量作为控制变量:学生年龄、学生性别、户主教育年限、灾前的人均土地、灾前人均收入的对数、灾前人均房屋价值的对数、灾前人均资产量的对数、离国道公路距离的对数、离省会距离的对数、离河流距离的对数、离铁路距离的对数、村庄地形(平原、丘陵、山区)、房屋结构(砖砌、混泥土、其他)。

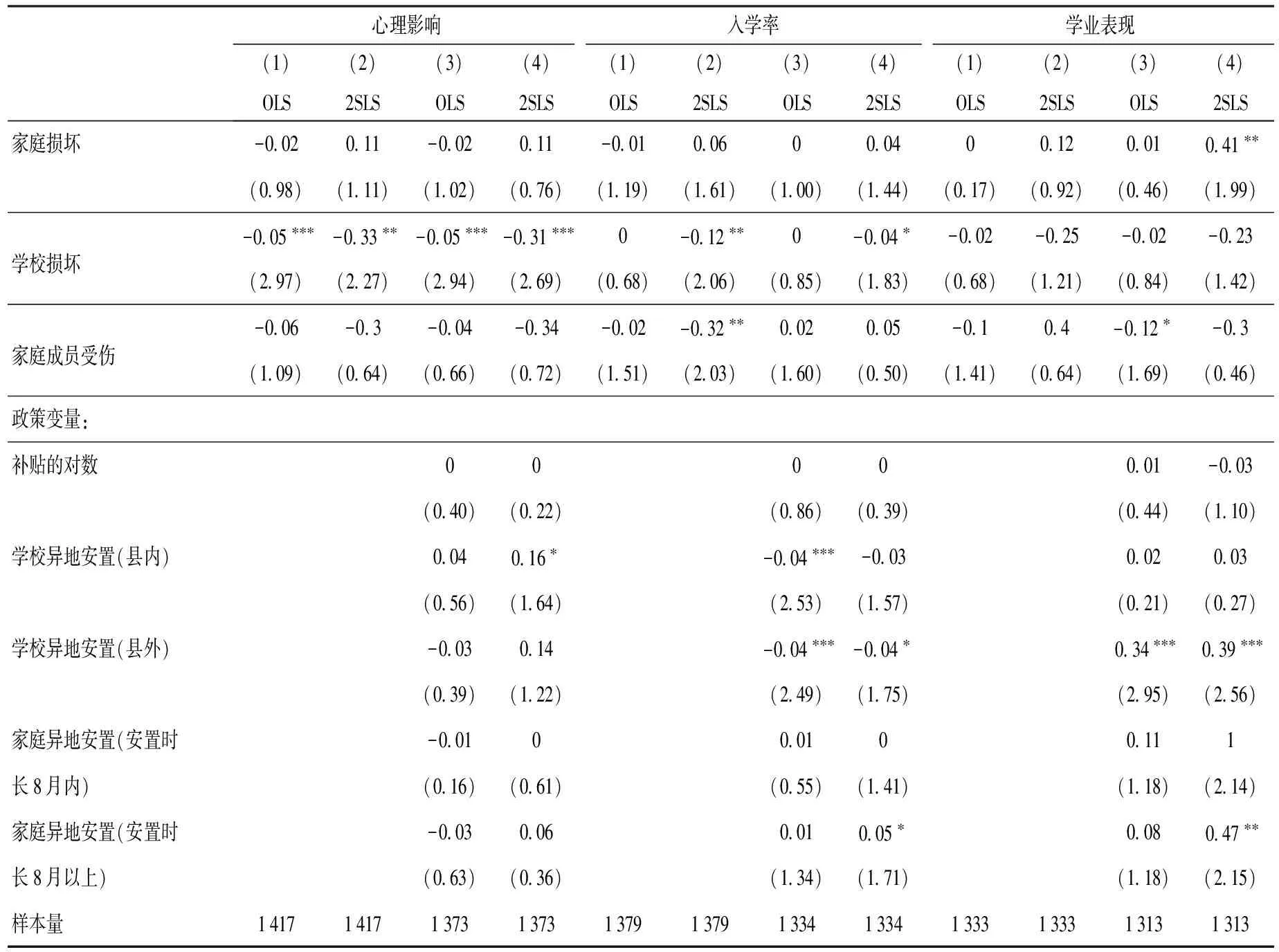

(三)OLS回归与工具变量回归结果

下表是OLS回归以及基于上述工具变量的2SLS回归结果。从回归结果可以看出,考虑地震灾害程度的内生性并使用工具变量,一些变量的回归结果有较大差异。增加政策变量前后(每一项影响中(1)与(3)对比,(2)与(4)对比),三类地震损害(家庭损坏、学校损坏、家庭成员受伤)的系数变化很小;而主要差异在于OLS回归和工具变量回归结果之间的差异(每一项影响中(1)与(2)对比,(3)与(4)对比),同时,在三个应变量的工具变量回归中,Hausman检验结果拒绝了地震灾害的损害程度不存在内生性的原假设,因此工具变量回归结果可能更加可靠。

我们先对地震损害情况的影响进行分析。在儿童心理方面,回归结果中,无论是否增加政策变量,学校损害程度对儿童心理状态具有负面影响,其基准OLS回归(1)和增加政策变量的OLS回归(3)的结果相近(B=-0.05,P<0.001),而无论是基准模型还是增加政策变量的模型,工具变量的回归结果中学校损害程度对儿童心理状态的影响程度更大(基准模型的工具变量回归中B=-0.33,P<0.05,增加政策变量模型中的工具变量回归中B=-0.31,P<0.001)。家庭住房损害与家庭成员伤亡对儿童心理的影响为负,但未通过显著性水平检验。在入学率方面,家庭损害对入学率影响不显著;无论是否增加政策变量,学校损坏在OLS估计中对入学率无影响,但是在2SLS估计中,为显著的负向影响,在没有增加政策变量时,负向影响更大(B=-0.12,P<0.05),增加异地安置等政策变量后,负向影响减小(B=-0.04,P<0.1);家庭成员伤亡仅在没有增加政策变量的2SLS估计中有负向影响,增加政策变量后,影响不再显著。在学业表现方面,增加了政策变量后的2SLS估计(模型(4))中,仅有家庭损害对学业表现有影响,但是影响程度为正,此情况与常识认知并不相符,也需要进一步解释。

异地安置状况的政策变量加入不同回归模型,首先是,改变了模型中地震损害的影响水平,如上文对回归结果的描述;更重要的是,作为政策评估的重要方面,异地安置对儿童的心理、入学率和学业表现都产生了影响。

在心理方面,OLS回归与2SLS回归的结果在影响方向上相差较大,在工具变量回归(4)中,异地安置的不同情况对儿童心理具有积极影响(系数均为正),尤其是与未安置的儿童相比,学校的县内安置对儿童的心理状态有显著正面影响(B=0.16,P<0.1)。在OLS回归中,学校县外安置与家庭的短期/长期安置与不安置相比,其影响都是负的,但是工具变量回归中,影响为正(但是并全都显著)。这可能部分地解释了,回归模型得出异地安置对心理方面产生负向结果的一个原因或是内生性问题未得到妥善处理。

在入学率方面,学校异地安置对入学率具有负影响。学校的县内安置和县外安置在模型(3)的OLS估计中,系数均为负,并在1%水平显著,但在工具变量回归(4)中县内安置的负向影响不再显著,而县外安置的负向影响只能通过10%水平的显著性检验(B=-0.04,P<0.1)。是否使用工具变量回归所带来的变量影响的变化表明,在灾害影响内生性没有得到妥当处理的情况下,对学校异地安置影响的估计也很可能是失准的。家庭异地安置对入学率具有正向影响,其中工具变量回归中,家庭长期异地安置的影响程度更大(B=0.05,P<0.1)。

在学业表现方面,学校异地安置和家庭异地安置均为正向影响,OLS回归和工具变量回归中县外安置复学对儿童学业成绩的正向影响是一致的。其中,县内安置的系数较小,且并不显著,而县外安置的影响系数较大,且都在1%水平上显著,在工具变量回归中,影响系数增大(B=0.39,P<0.001)。家庭的长期异地安置(8个月以上)在工具变量回归中影响系数增大,且通过5%显著性水平检验(B=0.47,P<0.05)。在学业表现方面,经过工具变量处理内生性问题的模型表现出,学校的县外安置和家庭的长期异地安置对儿童灾后的学业表现均有重要的积极影响。

(四)结论分析

学校损毁程度对儿童的心理具有较大的消极影响,同时也影响了灾后的入学率。由于地震发生在周一的下午,正是学校的上课时间,学校的损毁程度是儿童在地震发生时的创伤暴露程度的非常好的代理变量。由于在学儿童经历了校舍损毁,并可能目睹自己的同学在地震中受伤或者死亡,学校损毁程度越高,创伤暴露程度越高,对儿童的心理的负面影响就更大。此结果与大部分关于自然灾害的创伤暴露程度对受灾者心理影响的研究结论是一致的。学校损毁对灾后入学率的影响也符合预期。由于调查时间在地震后10个月后(2009年2月),该时期处于灾后重建的初始阶段,尽管有异地复学安置,但是学校大量损毁,可能仍然造成了一部分的儿童可能未能及时复学的现象,在比较研究结论时,同时也需注意到此项限制因素。

学校异地安置对儿童心理和学业都有积极影响,尤其是县内安置对灾后的儿童心理有显著的积极影响,而县外安置对儿童灾后的学业具有较强的积极影响。首先,异地安置对儿童心理的影响与大部分研究结论并不一致。有许多研究的结果是异地安置因为环境的改变、离开家人等原因而对儿童心理具有负面压力影响。即使Guat Tin Ng对汶川地震后学校临时搬迁安置的540名学生调查结果表明搬迁安置总体上是具有积极的效果的[24],但他认为,这样的研究结果与预期是相反的。但从本研究的结果出发,我们同样可以理解,异地安置后,学生避免了继续的创伤暴露,尤其是在汶川地震如此巨大的灾难后,无数的人员伤亡和悲伤的社区环境下,以及后来不断发生的余震都不利于儿童的身心恢复。在这个意义上,异地复学安置可能因为给予了儿童新的(更加安全的)环境,而有利于他们的心理恢复。尤其对异地安置在本县其他地方就学的儿童,他们既免于灾害发生地灾后环境,又没有离开家乡很远,仍然处于比较熟悉的环境中生活,因此县内异地复学的儿童与留在原地的儿童相比,心理状况更好。

学校的县外异地安置与原地复学相比,对儿童的学业有显著的积极影响,在以往研究中,更关注心理状况,对学业成绩较少涉及。郑娴使用了与本研究相同的调查数据分析得出,学生生活环境和学习环境的变化对学生成绩变化有显著影响,学生对生活环境变化的评价越高对其成绩变化的影响越有利[30]。考虑到县外安置主要在对口支援省市,往往是发展比较好、教育设施和教学水平都更好的省市,由于我们没有控制学校质量方面的因素,所以,县外安置对学业成绩的积极影响有可能是学习环境和教学质量的改善带来的。

学校的异地安置会降低灾后儿童的入学率,这是在控制了学校损毁程度、家庭住房损毁和成员伤亡程度,以及政府对儿童就学的补贴状况影响后的结果。以往研究中对入学率的关注较少,但在本研究中,该结论可能由异地安置过程中就学不便所造成,比如,学校异地安置的距离太远、交通成本变高,或者父母不愿意让孩子离家太远等原因,需要更加详细的调查研究才能进一步探讨此结果。

家庭的长期异地安置则有利于灾后儿童的入学率和学业成绩。这可能意味着,儿童可以在灾害后与家人一起安置在新的环境中,既可以远离地震地,又得到家庭环境的支持,从而有利于儿童在地震后的成长发展。在以往研究中,灾后的儿童与家人在一起是有利于他们的心理恢复的,比如,地震对精神的影响在那些不和家人一起住的儿童中更加常见和严重[4],在被安置的儿童中,与家长生活在一起的儿童其急性创伤后应激障碍症状更少[22],但是我们的结论中并没有家庭长期异地安置对儿童精神恢复的显著影响。

表9 震后安置对学生心理与学业发展的影响

注:*、**和***分别代表10%、5%和1%水平上显著。以上所有模型都控制了省固定效应,控制变量包括:学生年龄、学生性别、户主教育年限、灾前的人均土地、灾前人均收入的对数、灾前人均房屋价值的对数、灾前人均资产量的对数、离国道公路距离的对数、离省会距离的对数、离河流距离的对数、离铁路距离的对数、村庄地形(平原、丘陵、山区)、房屋结构(砖砌、混泥土、其他)。

四、结论与研究展望

(一)基本结论

从计量分析结果中,我们可以得出研究的基本结论:学校损毁程度对儿童心理的消极影响最大,同时也影响入学率,而在有效控制损毁程度的情况下,学校异地安置对儿童心理和学业都具有显著的积极影响,但学校的异地安置会降低灾后儿童的入学率,而家庭的长期异地安置则有利于灾后儿童的入学率和学业成绩。这些研究结论,可以作为灾后安置政策选择做有条件的参考。

与许多已有研究中所得出的比较一致的负面结论不同,本研究中,异地安置对儿童心理并不具有负面压力影响,而且县内安置具有显著的正影响,而且学校的县外异地安置有助于提高灾后儿童学业表现。同时,家庭异地安置对儿童心理具有不显著的正向影响,家庭的长期异地安置对灾后的入学率和学业表现都具有显著的积极影响。

因此,模型中有效控制灾害本身所产生的影响,有助于评估异地安置政策作为灾后干预措施所形成的政策影响。与此同时,震区异地复学儿童的心理健康仍然需要特别关注,尤其是有调查研究显示,汶川地震后极重灾区异地复学青少年在地震两年后仍然存在较高创伤后应激反应和心理健康问题(其中创伤后应激症状检出率为65.6%;有61.1%的青少年存在心理健康问题)[31],除了异地安置政策本身,有必要为他们提供具有针对性的社会与家庭支持,并开展有效的心理干预。

(二)稳健性考察与研究展望

在已有文献的研究设计中,许多对自然灾害影响的研究是限于某一两个社区的,或者使用单一的PTSD症状或者发生率的某种衡量指标,而本文使用的是来自51个受灾县自加权抽样样本,在受灾覆盖地区、样本规模方面都大大超越了已有研究。同时,问卷调查并对地震前家庭情况进行了详细的观测,在使用儿童主观报告心理状况的基础上,增加了对心理症状的客观表现的观察,并将这种主观性更低的观测作为儿童心理症状的测量。此外,对儿童而言,自报告的心理测量可能因为他们不同的认知水平和因地震创伤暴露程度所产生的心理预期,而影响测量的客观性,因此使用了家庭对儿童灾后精神状态所能表现出来的行为的观测,以减少主观报告偏差。考虑到心理影响仍然可能被高估,对于在学儿童群体,学业成绩则是更容易观测和更加客观的表现,因此将学业成绩作为灾后儿童成长和恢复的另一个方面来测量。对于地震灾害带来的学校和家庭的损毁,考察了其内生性问题,并使用了工具变量和两阶段最小二乘法对模型进行估计,与普通最小二乘法的估计结果进行对照。这些技术方法的考量都有助于提高结果的稳健性。

值得注意的是,学校异地安置对儿童学业的积极影响,需要审慎解释。在研究中,我们考虑了地震造成损害程度的内生性,但考虑到学校异地安置主要由教育部门来分配,安置地也主要是在对口支援省市,因此便将学校的异地安置作为外生变量来处理。另外,县外异地安置迁入地是对口支援省市,而越是严重的受灾地区的对口支援省市越为发达,教育质量一般也较好。所以学校整体县外安置的学生可能获得了比在受灾地更好的教育,甚至因社会关怀而比留在灾区地就地复学儿童更好的生活环境。简言之,学校的异地安置没有控制学校教育水平的前后变化,因此, 进入了安置变量当中,其详细解释还需要进一步考虑教育水平等因素的变化。

此外,本研究所使用的调查数据是地震后的第10个月的观测,从时间上来说,心理影响相对于学业成绩变化而言是一个更加长期的过程。需要对地震后儿童心理做更加长期的观测,并适当进行心理干预及对比研究。根据已有研究的方法和结论以及本研究中存在的问题,对自然灾害后异地安置的影响的进一步研究可以考虑异地安置后生活条件、社会支持状况的变化等可能对研究结论产生重要影响的因素。

[参考文献]

[1] Steinglass P, Gerrity E. Natural Disasters and Post-traumatic Stress Disorder Short-Term versus Long-Term Recovery in Two Disaster-Affected Communities.Journalofappliedsocialpsychology, 1990 (21):1746-1765

[2] Goenjian A K, Pynoos R S, Steinberg A M, et al. Psychiatric comorbidity in children after the 1988: Earthquake in Armenia.JournaloftheAmericanAcademyofChild&AdolescentPsychiatry, 1995 (9):1174-1184

[3] Milne G. Cyclone tracy: II the effects on darwin children.AustralianPsychologist, 1977 (1):55-62

[4] Kinzie J D, Sack W H, Angell R H, et al. The psychiatric effects of massive trauma on Cambodian children: I. The children.JournaloftheAmericanAcademyofChildPsychiatry, 1986 (3):370-376

[5] 石智雷, 杨云彦. 非自愿移民经济恢复的影响因素分析——三峡库区与丹江口库区移民比较研究. 人口研究, 2009(1):72-80

[6] Wastell C A. Exposure to trauma: The long-term effects of suppressing emotional reactions.TheJournalofnervousandmentaldisease, 2002 (12):839-845

[7] Freedy J R, Saladin M E, Kilpatrick D G, et al. Understanding acute psychological distress following natural disaster.JournalofTraumaticStress, 1994 (2):257-273

[8] Nolen-Hoeksema S, Morrow J. A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: the 1989 Loma Prieta Earthquake.Journalofpersonalityandsocialpsychology, 1991 (1):115

[9] Ingram J C, Franco G, Rio C R, et al. Post-disaster recovery dilemmas: challenges in balancing short-term and long-term needs for vulnerability reduction.EnvironmentalScience&Policy, 2006 (7):607-613

[10] Pfefferbaum B. Posttraumatic stress disorder in children: A review of the past 10 years.JournaloftheAmericanAcademyofChild&AdolescentPsychiatry, 1997 (11):1503-1511

[11] Groome D, Soureti A. Post-traumatic stress disorder and anxiety symptoms in children exposed to the 1999 Greek earthquake.BritishJournalofPsychology, 2004 (3):387-397

[12] Chen S H, Lin Y H, Tseng H M, et al. Posttraumatic stress reactions in children and adolescents one year after the 1999 Taiwan chi-chi earthquake.JournaloftheChineseInstituteofEngineers, 2002 (5):597-608

[13] Roussos A, Goenjian A K, Steinberg A M, et al. Posttraumatic stress and depressive reactions among children and adolescents after the 1999 earthquake in Ano Liosia, Greece.AmericanJournalofPsychiatry, 2005 (3):530-537

[14] Vernberg E M, La Greca A M, Silverman W K, et al. Prediction of posttraumatic stress symptoms in children after Hurricane Andrew.Journalofabnormalpsychology, 1996 (2):237

[15] Arriéns W T L, Benson C.Postdisasterrehabilitation:theexperienceoftheAsianDevelopmentBank.1999

[17] Laor N, Wolmer L, Mayes L C, et al. Israeli preschoolers under Scud missile attacks: A developmental perspective on risk-modifying factors.ArchivesofGeneralPsychiatry, 1996 (5):416

[18] Laor N, Wolmer L, Mayes L C, et al. Israeli preschool children under Scuds: a 30-month follow-up.JournaloftheAmericanAcademyofChild&AdolescentPsychiatry, 1997 (3):349-356

[19] Najarian L M, Goenjian A K, Pelcovitz D, et al. The effect of relocation after a natural disaster.Journaloftraumaticstress, 2001 (3):511-526

[20] Galante R, Foa D. An epidemiological study of psychic trauma and treatment effectiveness for children after a natural disaster.JournaloftheAmericanAcademyofChildPsychiatry, 1986 (3):357-363

[21] Najarian L M, Goenjian A K, et al. Relocation after a disaster: posttraumatic stress disorder in Armenia after the earthquake.JournaloftheAmericanAcademyofChild&AdolescentPsychiatry, 1996 (3):374-383

[22] Soong W T, Lee Y C, Huang R R, et al.Acomparativestudyofpost-traumaticsymptomsbetweenstudentslivingatYu-ChihandrelocatingtoKaohisungaftertheChi-Chiearthquake.2000

[23] Goenjian A. A mental health relief programme in Armenia after the 1988 earthquake. Implementation and clinical observations.TheBritishJournalofPsychiatry, 1993 (2):230-239

[24] Ng G T, Sim T. Post-disaster school relocation: A case study of Chinese students’ adjustment after the Wenchuan earthquake.InternationalofSocialWork, 2015(1):7-22

[25] Uscher Pines L. Health effects of relocation following disaster: a systematic review of the literature.Disasters, 2009 (1):1-22

[26] Sawada Y, Shimizutani S. How Do People Cope with Natural Disasters? Evidence from the Great Hanshin-Awaji (Kobe) Earthquake in 1995.JournalofMoney,CreditandBanking, 2008(2-3):463-488

[27] Noy I. The macroeconomic consequences of disasters.JournalofDevelopmentEconomics, 2009 (2):221-231

[28] Wisner B.Atrisk:naturalhazards,people’svulnerabilityanddisasters. Psychology Press, 2004

[29] Cutter S L. Vulnerability to environmental hazards.Progressinhumangeography, 1996(4):529-539

[30] 郑娴. 学生学习成绩变化的影响分析——以震后汶川县异地就学的学生为例.中国人民大学硕士学位论文, 2010

[31] 朱宏博. 汶川震后两年异地复学青少年创伤后应激反应及心理状况研究.吉林大学硕士学位论文, 2011