刘韡:艺术家是时代的公因式

张娜

我每件作品都是思考的残渣

刘韡

1972年生于北京,1996年毕业于中雷美术学院油画系。刘韡的创作成熟于中国发展进程中的一个重要阶段,深受新世纪中国社会特有的变动和起伏影响——城市和人文景观的变迁对其影响尤为突出。作为活跃于上世纪90年代末的“后感性”小组中的一员,他以众多不同媒介,并逐渐以自己独特的艺术方式在世界舞台上受到瞩目。刘韡的作品表现出了受后杜尚主义启发、与广泛现代主义遗产进行交涉的特征。他的创作将发生于中国的无数政治及社会转变所导致的视觉和智力层面的混乱凝聚成为一种多变且独特的艺术语言。其中,长期的“狗咬胶”系列装置作品、“丛林”系列帆布装置作品、“书城”系列书装置作品及近期的绘画系列“东方”及“全景”代表了刘韡美学中的多样性:与城市息息相关的、激进的混乱,以及与抽象历史积极进行沟通的、平静的绚丽。

艺术家刘韡的工作室在北京环铁一线。这是艺术家聚集比较集中的区域,紧靠着一条测试火车的轨道。

采访那天阳光很好,从窗外泻进来,让室内的家具熠熠闪光。测试机车一趟一趟的从门前飞驰而过,扔下巨大的响声后瞬间消失不见。

刘韡的工作室九曲回肠。从不大的一个门进来,艺术家带领着记者一路参观,像是进入到人的身体,循着血液流通的管道和方向,一个器官一个器官的逡巡。

又有点像是一个顽皮的小男孩,从衣服口袋里把一个又一个宝贝掏出来,有狗咬胶、有洋铁皮、有旧帆布……

都是我们日常生活中惯常所见的玩意儿,却偏偏呈现出完全不同的面貌来,有的像积木,有的像宫殿,还有的看起来已经饱经风霜了。

在会客空间摆放着一个小小的装置作品,像一面造型奇特的镜子,人在桌前坐着,身影很容易被收纳进镜子当中再被反射出来,于是把空间转化并且丰富了。

当然,工作室的空间里随处可见装置作品,有时候是一块什么模型一样的东西,镶嵌在墙壁上当做一尊画像,有時候是随手在地上捡起来的什么东西,摆放在墙角像个雕塑。

在刘韡作品中,除了那些耳熟能详的宏大叙事,印象深刻的还有2007年泰康空间的展览,他不是用自己庞大的作品铺天盖地侵占空间,而是把展厅里前一个展览遗留的、墙壁上铺满的马赛克瓷砖敲走了一部分,用减法完成了对空间的控制。

想象中,像他这样具有大体量作品的艺术家,应该是拥有一个工厂的,在各个车间中各个工种的技师各司其职,围绕着他的想法进行工作。参观完工作室之后,这种想象被证实了。不过,我发现真正的生产车间并不在现实世界里,而是在他的脑袋里。

问他:“你每天坐在这看着火车一趟趟开过,有没有时光飞逝的紧迫感?”

答曰,“没有觉得生命在流逝,但是紧迫感还是有的,火车的象征性太强了。”

2018年3月18日,刘韡个展《幻影》在长征空间开幕。我们探访的时候想一睹新作真容,发现作品雏形还没有呢。艺术家的解释是:想换一个新的面貌。

“但你的符号性太强了,不弄个大体量的作品没有办法证明你的存在,这是问题吗?”记者提问。

“这是个很大的问题。怎么说呢?就是分不清楚应该继续继续下去,还是停止。”

再问,“是之前的作品太猛了吧?非得上天入地。那以后,会把自己逼得越来越那个……”艺术家答得老实:“‘那个并不好。”

“期待你新的作品,希望给我们呈现一点我们想要的东西。”

“就是不能给大家期待,不能让大家觉得这东西到底是什么。”

记者总是试图从这些细枝末节中破解艺术家的创作密码,狡黠的艺术家却总能生生回避掉这些探索,他会让你的理所当然的期待落空,然后另辟蹊径,再牵引着你来到另外一个误区中。

所以,时隔几日当艺术家来信说,“开始死亡节奏”工作的时候,记者心中其实有一点窃喜:让艺术来折磨你吧!

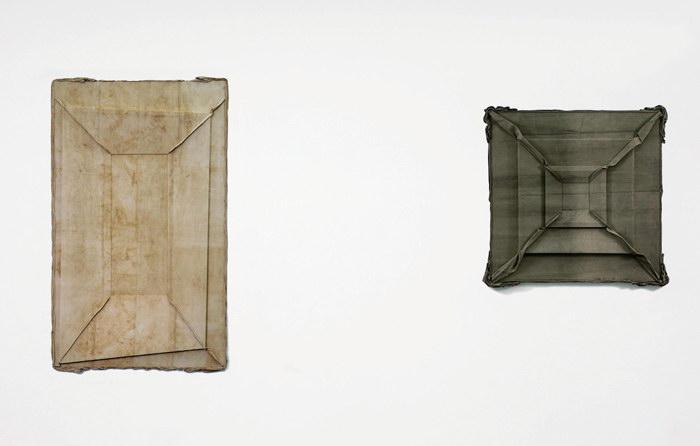

丛林No.12,2012,帆布,木头,金属,420×210×35cm×4

Q&;A

Q=《北京青年》周刊

A=刘韡

我是一个大脑,工作室是心脏

Q:你工作室里有多少人?他们都有什么职能呢?

A:30个人,其中办公室有7、8个人,有一部分是画画的,还有工人,男工做装置需要的东西以及化工的东西。

Q:这也算个小型的公司了。

A:我不愿意说它是公司。

Q:我走了一圈,感觉空间是按照职能分的,按照不同的作品的品类都在一个不同的空间里呈现。跟着你做巡视,感觉你跟皇上似的。

A:我是他们的助手。北京没有这种能够给艺术家使用的工作室,这也是当时没办法,临时使用的。没有特别精心地去设计它,我就根据自己的使用情况,很简单地去改造它。

Q:它原来不是一个整个的大的空的地方,而是一个格子一个格子的吗?

A:因为以前也有别人在使用,里面有很多人家,大概有三四层楼。我们主要的工作就是把它拆掉,清空。建一个走廊是因为想换一个角度,空间要有变化,有流动性,这样空间才会让人感觉舒服。每个空间都有自己的不同的个性。虽然说以使用为主,还是有审美需要的,只有实用性的东西才会产生美感。

Q:那能具体说一下它的美感是怎么实现的吗?因为我看到的美感就是一些好像不经意间搭的,挂的东西,摆的东西?有些东西是你要花一些心思的,有些东西是比较信手拈来的?

A:其实都不是刻意的,都是有它的实用性的。一个东西如果刻意的去做的话,就不会存在灵感,一定是来自于这种它的合理性。有合理性,就有视觉美感存在。

Q:整个的工作流程是不是已经比较科学了?你很清楚怎么样将这些“点”完成这些“面”。

A:其实我以前没有意识到这个问题,我发现这个过程还很重要。

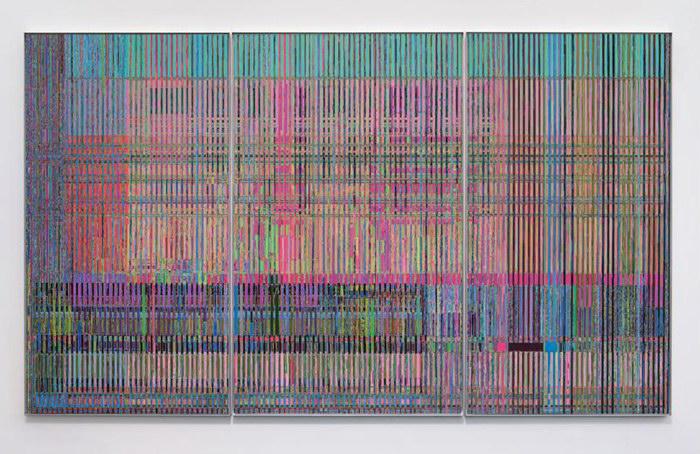

Q:你有一个展览就叫做“颜色”。作品中那些大面积的颜色,特别抽象。我很好奇,你怎么给每个人分工,每个人画一点点却完成了整个作品呢?

A:“颜色”是对世界的一种最直观的感知方式。它能区分很多东西,有很多积极性,比如说区分人种。另一方面Colors也有等级、软硬度等含义。

所以整个展览是围绕这个主题进行的。例如空间里所有的栏杆会改变。当人们隔着栏杆从很远的地方看到另外一个人,人的关系就会被改变,空间看起来就像一个猎场。

此外参观者不能把一个作品看全了,要是没有这个围栏的话,他可以转一圈来看作品,但是在展览空间中只能看到作品的某个角度——因为现实当中就是这样。很多东西是被隐藏起来的(不能看到全貌),只有这样这个东西才有生命力。

我所有创作都是非常具体的,所以我才会有这么多助手。当然也不是说什么东西都是别人能做的,有的作品就得我自己做。而这种作品我自己是做不了的——它是时间堆积出来的,如果我自己做的话,一年都画不出来,所以才有了这样的工作方式。

我的理想是把我的工作室变成一个小的社会系统,这里面也有艺术家,也有写文章的人,我希望不只是为我工作,而是能够也激发他们创作,我是一个大脑,我的工作室就是一个心脏,是个动力,希望他们也能做自己的事情。我越来越想把这个平台变成一个更公共的平台——我们一起来做一件事情,我甚至觉得可以把自己的署名权都给去掉,这是非常有意思的事。

Q:这个应该是更宽广的一个理想。

A:其实很容易实现,也很具体。

丛林No.13和丛林No.15,2012,长征空间帆布,木头,金属,306×188×18cm and 200×200×12cm

1看!书!,2014,UCCA书,木头,金属尺寸可变

2真實的维度No.18,2014,UCCA布面油画300×500cm受难,2014,UCCA铁,钢

3真实的维度No.18,2014,UCCA布面油画300×500cm受难,2014,UCCA铁,钢

4真实的维度No.18,2014,UCCA布面油画300×500cm受难,2014,UCCA铁,钢

艺术就是马拉松

Q:我刚才在镜子前坐着,觉得那个位置和角度挺奇特的,我刚好可以看到桌子一角,但是我看不到我自己。你摆放它的时候是不是也有一些想法?它既装饰了环境,又可以从不同的维度去看一下别人,看一下自己。

A:镜子本身有一个隐藏的功能,(让一切)都消失在空间里,有时候它也是一种对抗,有时候又随着环境的变化让自己消失。

那镜子装置其实是纽约个展的作品,它中间有一个非常非常复杂的空间,很难用,大概四个格子,你无法把它做成一个完整的东西,所以就想以它为中心,通过几个镜面,把四个空间连接在一起。

当然也是在想关于地心引力、物理结构的问题,也涉及到现在媒介对于人的影响。那个镜面是可以放大和缩小的,可以按比例放大到一米,也可以做到特别小,放在一个角落里,但它本身在理论上的尺寸是不变的,整个的形态不变。

Q:你是不是着迷于这种对空间的利用,它能改变一些空间或改变一些人的思路?

A:空间对于艺术家来说,应该是一个巨大的问题。其实我做作品的时候,不想考虑空间问题,但是你要面对它,空间永远是你最大的难题。我本身没有刻意处理作品摆放的位置。因为作品本身有它的意义。

我在处理我的空间的时候,我还不知道自己想要什么。

Q:这是一个寻找的过程吗?

A:是吧。对于我来说,艺术形式是很重要的,我首要考虑什么是艺术:就是你所感知的这个世界,如何把它用我的什么方式来表达出来。而不是说用一个雕塑来表达我的意思,一个雕塑就能表达的话,我认为它不是艺术,也许(还不如)我写几个字来表达——没准儿那才是最好的表达方式,尤其是在这个时代。

作品表达的只是我对于这个现实的一个感觉,其实作品呈现到最后,是一个问题的开始,而不是结束,不是我得出的结论。因为我觉得在谈结论的时候这个没必要去做(作品)了,仅仅是说它就行了。所以说形式是很重要的。艺术这个东西,它有很独特的性质,它是开放但有限的,一个无限的东西就没有意义了。

Q:艺术这东西,有没有一些游戏可以用来比喻?

A:马拉松。

Q:就是同样一个动作一直重复,但是有一个轨迹能够好起来?

A:我每天都在改变自己的想法。我觉得你可以随便想,对我来说它最好的意见在于可以调动知识,改变知识的认识,你自己也可以调动你们身上的自我的知识重新理解。我做的东西,一切都是生活中已经存在的,但你能够重新来凝视,重新来思考,我不会做一个从来没有见过的东西,或者很奇特或很怪异的东西,那对我来说没有意义。这其实是一个回看的过程,是一个已经存在的东西,我们需要重新去想。

Q:比如说“狗咬胶”是本来就存在的,只是过去没有谁去注意过它。

A:我选择最基本的原则,就是一定不能让观众有疑问:这个材料是哪来的?那会转移话题,转移人的注意力,会对这个东西(感到)吃惊,我觉得这不是我想要的。

Q:所以你还在作品里使用洋铁皮,被拆的木桶……

A:你看那些旧家具,在上世纪八十年代建造的一批新式小区出现。(当时)几乎每一家(的摆设)都一样,这跟那个时代有关。今天我再去用它的时候,它就是在城乡结合部生活的那些人的生活用品。它有这个意义,只是我并没有还原到这种生活的尺度,而是把它做成别的东西。

Q:记得当年在美术馆展出了你的作品,门口还有一个LED灯的作品跟你这个遥遥呼应。

A:那不是我的LED灯。

Q:不是你的,但是跟你的作品遥相呼应。就觉得……

A:挺讨厌的,哈哈哈哈。

Q:其实我想说之所以这种常规的材料会变成作品,它其实有一个词是转化,你是不是也考虑,它其中的转化?

A:不说行嘛。

Q:行,不愿意就不说。说说你最近有没有发现什么材质?

爱它,咬它,2006—2007,牛皮,胶,聚光灯,尺寸可变

别碰!,2001,牛皮,木头,钢,650×350×270cm

A:最近不想用材质了,太物质了,我想更精神一点。

Q:有多精神呀?听说你要拍一些东西?

A:对,这个事比较困难,因为你总会用理智在选择。比如要拍东西的话,我觉得太流俗了,大家都在拍东西,我们要做点特别的事。

Q:有多特别?有形象吗?

A:独特,是一个既平常又让人感觉新的东西。应该有形象,把影像作为一个现成品来看,有时候内容并不重要,而这个屏幕最终可以吸引到你对它有感觉。

屏幕特有的一种感觉,和现实中看到的图像是不一样的,跟一张画也不一样,跟印刷出来也不一样。就像液晶会发出一种光来,那种独特的质感很吸引我。来自于五感的这种感觉,并不是一个具体图像,而在于它呈现图像的方式。

Q:你会发展出新的阅读和观看的方式吗?

A:这不是观察的方式。其实这个想法很古典,跟我们画一张画一样,所有颜色都存在的,却让你看不见但能感觉到。就像我们画画,画的其实是看不见的东西,如果画一个绿,画的其实不是绿色,而是灰色,但是你感觉是绿色。

屏幕也同样是。

Q:这个实践起来,很不容易吧。

A:这不是科学,这是一种感觉,说的比较抽象。

Q:当你不知道该干什么的时候你干什么?坐着,躺着,还是有一些阅读?

A:我阅读能力很差。读的比较慢,看的书太复杂了。

Q:近来不少艺术圈人士向我推荐哲学家齐泽克。看来你也是时髦的,都赶上艺术圈的流行了。

A:因为这对我来说是工具,指引人怎么去认识这个现实。

我一定要用生活中最常见的东西做作品

Q:你怎么看科技?好多艺术家创作现在都跟物理学相关。

A:科技對我来说,只有它改变了生活的时候,我才会去接触。我不会拿一个高科技的东西来做作品,我一定要拿生活中已经非常习惯的东西去做。

反正我对高科技是没有兴趣的。我觉得所有的发生都是一个偶然。“必然”在我这儿是越来越不可能。因为那是你设定好的,因为不是你所预期的都能跟我们的社会发展一个样。一切改变都来源于偶然。

Q:那到现在为止,你作品的哪一个偶然让你觉得太棒了?

A:所有的偶然吧,但是没有觉得太不错。

Q:“狗咬胶”的发现其实就挺好的。

A:对,因为会联想到狗咬的时候的唾液和狗咬胶被嚼烂,特别肮脏的感觉,充满了很多欲望,性欲、权力欲,很动物性的欲望在里面,会激发你对于权力做那种想象。当然同时也考虑到了一个尺度问题,大小问题,那是有真实感的。

关于真实感,为什么最早做的都不太大?一个,小的尺寸是告诉我能接受的,我把它放在一个现实生活当中,它不是个模型,我去把它还原到一个狗的玩具的状态,而不是一个建筑的状态,所以是有这个尺度存在。

观众的感受也是一个偶然。有意思的是我无论做多破多烂,大家都觉得它很漂亮,因为他们觉得那是白宫,有这样一个很完美的建筑在脑子里。这个东西本身对于狗来说,是不需要这个形状的。这个形状似乎是给狗的,但其实是人自我的欲望。

Q:也没有现场找一只狗去舔一舔?

A:本来是这样想的,本来就是要用狗咬去展出。但是我觉得那样做有点过分了,没必要把所有东西暴露出来。

Q:这像是哲学家的思维方式,我乐意也不说乐意。

A:因为我们需要一个更精确的表达方式。我心里想说的东西说不出来,只能不断把它说下去。

就像颜色一样,在我的表达里它是个绿色,但它并不是真实的绿色。我没法用绿色画它,反而要用灰色。

Q:你创作作品的时候,思考过程会很长吧?思考的过程长于执行的过程?

A:对,我(工作方法)是挤压式的。把思考的时间无限拉长,把制作的时间无限缩短。也是我过于物质化了,物質感同时赋予焦虑感,就把我焦虑的情绪,以及各种情绪附加在这个作品上。

奇特的是:当人有一种情绪的时候,它一定会暴露出来。如果你感觉很好,大家都能感觉到。同样一个东西,如果你感觉很糟糕,大家也会感觉到这个情绪。

Q:你能不能具体举个例子,某个作品的思考时间是多长,制作完成的时间又有多长?

A:我基本上(把制作时间)压缩到十天之内,就是让自己无限焦虑。然后最糟糕的事是别人都不焦虑了,就我一个人焦虑。比如我在美术馆做展览,一开始所有的人都很焦虑,我很放松。因为我很相信这东西没问题,就是时间的问题。然后就是我极端焦虑。对,因为作艺术是一个很孤独的事,所有东西都是你自己面对它。看人家做电影也好,做别的也好,无论什么创作都是可以交流的,交流的成果一般是一个很好的成果。但是艺术这东西不行,必须得极端个人化,任何意见进来之后,都只会破坏你的那种独特性。

图片/尤伦斯当代艺术中心&;唐萱

到我这个年龄,怀旧是件很可耻的事

Q:最近接触的哪些东西你觉得比较有美感,能入你的法眼?

A:有很多,生活中到处充满了美感。这是我最大的困扰,我觉得什么都很美,对我来说一切都可以成为一个作品,但我还得去仔细思考、去辨别是否能拿出来。

最近我看了《三生三世十里桃花》。还看了《星球大战》,我很喜欢这片子,因为它有一个很宏大的背景,光这个背景就可以成为一个伟大的片段。它以宇宙为背景,它是非常有限的,然后它可以承载无数的东西,可以有爱情,还有科技可以讨论,任何东西都可以加在里面。

我还喜欢读《西游记》,它里面有美景、有宗教、有爱情,有人性。(你看)它描写花果山的时候写得特别多,写得太美了。这么美好的世界,我们为什么要死?为什么不能永远去享受它?于是孙悟空就去寻找真经,然后故事就开始了……

Q:你觉得时代与你的艺术之间的关联是什么?

A:艺术家是公因式。我们不是对着未来的,我们不会以现在这个年代来划分,我们也不能以时尚来思考美和思想——不能说,公元前的思想放到现在就是不对的。我们要不断的去思考。

Q:你说你的作品中少有诗意,是干燥的?你是对作品不很满意么,怎么样算有诗意呢?

A:有跳跃性,是有断裂的,这是一种诗意,而不是一个很顺畅的逻辑。

Q:你觉得哪些艺术家的哪些作品是有诗意的?不是干燥的诗意,是湿漉漉的诗意?

A:有很多电影是有诗意的,比如说我喜欢帕索里尼,他本身是个诗人,但是他的电影同样充满了诗意。比如他的《生命》三部曲,拍的是一个很古老的题材,但是我觉得他很现代。他把电影还原到那个时候(中世纪)的场景,但我不会感到是那个时候,我会感到是这个时代。哪怕是他的那种被逗起来的小色情的东西,我都觉得是很诗意的。当然也是很色情,必须得色情,才会有诗意。

Q:你的作品没有情色吗?

A:嗯,其实都有。没有情色的东西是没有意思的,所以我看起来很干燥。

Q:你说每个作品注定是失败的?

A:当你把作品呈现出来的时候,就无法表达真正的思考。因为每一个作品都是思考的残渣,但你必须把它做出来,你做的时候你才能站在上面。感觉上永远是站在一个垃圾场或者一个花园的上面去思考这个问题,可你没办法实现。这是我的作品做出来就一定会失语的原因。

Q:目前你也是这样,每天在挫败感中生活?

A:这不是挫败感,这是生活构成了你的限制。作品其实就是个人限制。从这个角度来看是伟大的,是成功的,你可以从更宏观的角度去想。

Q:咱们谈谈微观点的话题——拍卖。或者说,咱们谈谈钱吧?

A:我无法把商业给踢出去的。因为它就是我们现实的一部分。虽然我们做艺术时谈论思想的问题、学术的问题,但是我也不能这么立场坚定地说商业跟我一点关系都没有。我觉得说要完全踢开,说这是讨厌的事的人的思想特别僵化。

我们就是要思考,要把商业、市场拉进来,我们就是要面对现实,因为艺术道路今天其实已经变得娱乐化了。大家所有的作品必须都得有个标签,(只有)简单容易被辨识,你才有可能成为所谓的被市场青睐的。但是艺术作品之所以成为艺术作品,很大程度在于整个社会的认可,不是艺术家自己说了算,更多的是来源于业余爱好者、收藏家以及所有人共同构成的系统。艺术家自己创作艺术品只是一个开始。我是理智地让自己进入这个系统的,因为你真的要关心这个问题,你就不重要了,你成为游戏的一部分——这个资本游戏——你跟所有人、跟一個收藏家啊跟一个商人啊一起,大家都同质化了。

Q:你是一份子,而且你也已经得到了。

A:对。得到了我想要的,我会经常跟自己说。虽然我觉得那并不是我想要的东西,但我经常做自我批评,说好吧你这都得到了就不要再辩解了。

Q:你享受物质吗?能从中得到快乐吗?

A:我觉得我还不算(享受)。对什么都不太感兴趣,这真是很无趣的、让人很苦恼的一件事。我不会特别想得到一个东西。

Q:精神方面呢?

A:嗯,没想明白。我在想这个问题,有时候享受这个“想”的过程。

Q:我挺喜欢泰康空间里展出的那个把瓷砖敲掉的作品。那个作品的构思你是看到空间才想到的是吧?

A:差不多就是在去他们空间的时候。当时在空间里展出的上一个作品是个贴了瓷砖的澡堂。那正好是一个艺术市场特别疯狂的时候,市场特别好,什么(作品)都能卖的。我在想:就不要放东西了,能不能取点什么东西回去,然后把它摆为各种各样没有意义的图案。

Q:在我们旁观者看来,这是个非常聪明的做法。你觉得在你的艺术里面,这种“聪明”的特质是不是放得很大。有没有人说你脑子太灵了?

A:会有人这么说。说:你怎么像个商人呢?说:你怎么做什么都还挺成功的?其实我没有想那么多。我不会想,(市场)需要什么……我其实是非常本体的人,我只会思考自己的问题,不会思考别人的。当然我的思考也会根据实际情况有所改变。但这只是我思考的一个部分。

Q:你的思考恰好都碰到了时代的脉搏?

A:运气是重要的。很多事情在今天做和在明天做(效果是)不一样的。如果我现在再做以前的那种作品就是没有美感的。你在什么时候做什么样的动作、做什么样的事,就有怎样的问题。例如有个人把一个人打了,在通常情况下大家都会觉得很恶心,但是换一种情境人们就觉得很美,就会变成一个作品。

刘韡工作室一角

“艺术家是公因式。我们不是对着未来的。我们不会以现在这个年代来划分,我们也不能以时尚来思考美和思想——不能说。公元前的思想放到现在就是不对的。我们要不断的去思考。

Q:当你遇到创作瓶颈,有什么独特的灵感来源吗?

A:(创作)真的是一个每天去想的事。不存在灵感,哪有灵感!每天思考,然后突然发现某个东西能够承载你的想法或某个形式能够承担你的想法,这可能就是所谓的灵感。我很长时间都没灵感了,我现在觉得自己的工作像一个科研工作者,就是一个长期的工作。可能是因为工作太具体了,所以我都在想这个工作室(究竟)适合不适合我。我应该去岛国变成一个独立的人。一个人游荡于大街上,无事可做,才能有你所说的那种灵感。

Q:你会使用工具吗?

A:人和动物最大区别是使用工具。艺术家的工具是美术馆或者画廊,或者是一个媒体的平台,这就是我们的工具。可是今天这个工具对我来说失效了,所以找不着工具了让我觉得没意思,激发不了我的灵感,太无聊,又产生不了新的感知。包括对于社会的介入,也没有新的方式。过去的比如说古典艺术很美,其实它跟我没有关系,我们只能去欣赏它。当代艺术就有意思一点,因为它让我们共同介入到其中,从收藏家到艺术爱好者到艺术家,我们都进入到这个现实生活。而有些失效的东西,不能够进入到一个现实,所以我不知道怎么样介入。

Q:你不会也脱光了,搞行为艺术去吧?

A:行为艺术我一直很感兴趣,但我觉得记录方式有问题——行为艺术总是通过一个录像来呈现,这是个巨大的问题。行为艺术不一定要脱光。

Q:我觉得你的作品里面其实有一些优雅。所以我不太能想象,你也会真刀真枪赤身裸体的在大街上搞行为艺术。

A:并不是这样。我觉得(行为艺术)也可以做得非常优雅。