床边B超定位在脐静脉置管术中的应用价值

脐静脉是早产儿、危重新生儿治疗中最简单且最常用静脉通道。导管置入时依次经过脐部、脐静脉、门静脉、静脉导管、下腔静脉,最终到达下腔静脉与右心房连接处。多项研究[1-3]表明,脐静脉置管(umbilical venous catheter,UVC)导管末端位置与其并发症发生密切相关。目前UVC采用盲插,以体质量或肩脐距离来估测插入深度,置入后采用胸腹正位片和/或侧位片判断导管末端位置。但是由于下腔静脉与右房连接处不总与骨性标志一致,因此X线检查判断准确率有限,且患儿有射线暴露危险。国外20世纪初已有B超引导下行UVC相关研究[4-6],均认为B超定位可作为判断导管位置的金标准。近年随着我国医疗水平的不断提高,床边B超引导技术逐渐在新生儿重症监护室中应用[7-8],其无创、操作简捷、患儿耐受性佳已获广泛认同,但尚缺乏与X线检查准确性的比较。本研究采用对照研究方法,通过与X线检查结果对比,探讨床边B超在UVC的应用,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2016年11月至2017年4月在安徽省立医院儿科新生儿病房行UVC的新生儿为研究对象,共58例,男患儿35例,女患儿23例,胎龄26~33+3周,平均(30.42±1.62)周;体质量880~1 690 g,平均(1 288.55±218.19)g。每位患儿家长均签署知情同意书。排除胸、腹部发育畸形的患儿。

1.2研究方法患儿仰卧于远红外台上,监测呼吸和脉搏氧饱和度,以下腔静脉和右心房连接处为置入导管末端的正确位置(目标位置)。导管预置入深度采用以下方法计算:①[(体质量(kg)×3+9]/2+脐带残端(cm)[9];②剑突-脐距离+脐带残端(cm)[10]。实际操作中,为尽量减少人工测量差异,以目前国际常用的体质量预测深度(方法1)置入。同时记录剑突-脐距离以备后期统计学比较。导管置入达预置深度后固定,由放射科医师行床边X线检查明确导管位置。同时完成摄片后12 h内,由经过心脏超声专项技能培训的新生儿科医生进行床边B超定位,采用4~8 MHz和/或6~12 MHz探头,找到导管尖端留图,记录导管尖端位置。若导管末端位于非目标位置,则在B超引导下,调整导管插入深度或重新置管,将导管尖端放置于目标位置后留图,同时记录最终导管置入深度。二者独立进行。从X线片中记录以下信息:导管路径、导管末端位置(低位、下腔静脉、右心房、左心房)及其X线上对应的椎体位置。同时记录患儿胎龄、体质量、剑突-脐距离、脐带残端长度,分别按体质量及剑突-脐距离计算导管预置入深度并记录。

1.3统计学方法应用SPSS 18.0进行统计分析,计量资料以表示,两组间均数比较采用t检验,计数资料以率表示,率的比较采用校正χ2检验,以P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

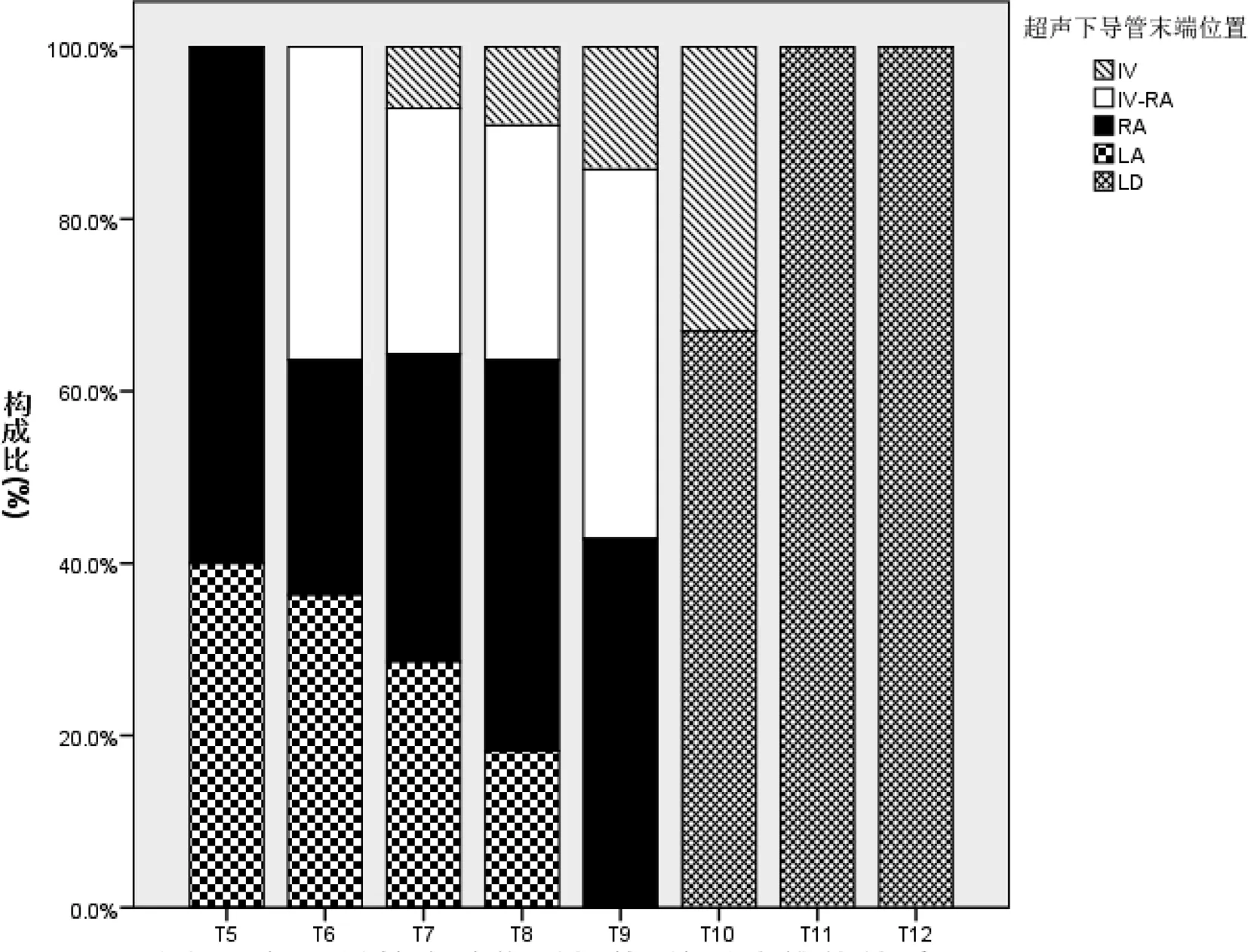

2.1床边B超下导管末端位置与其X线检查对应椎体位置关系B超下位于目标位置的导管末端共14例,28.57%(4/14)X线检查上对应椎体位置为T6,28.57%(4/14)位于 T7,21.43%(3/14)位于T8,21.43%(3/14)位于T9;位于下腔静脉的导管末端共3例,X线检查对应椎体T7~T9,位于低位水平的共10例,X检查线对应椎体T10~T12,见图1。

图1 B超下导管末端位置与X线检查对应椎体关系

注:T为胸椎,IV为下腔静脉,IV-RA为下腔静脉与右心房连接处,RA为右心房,LA为左心房,LD为低位

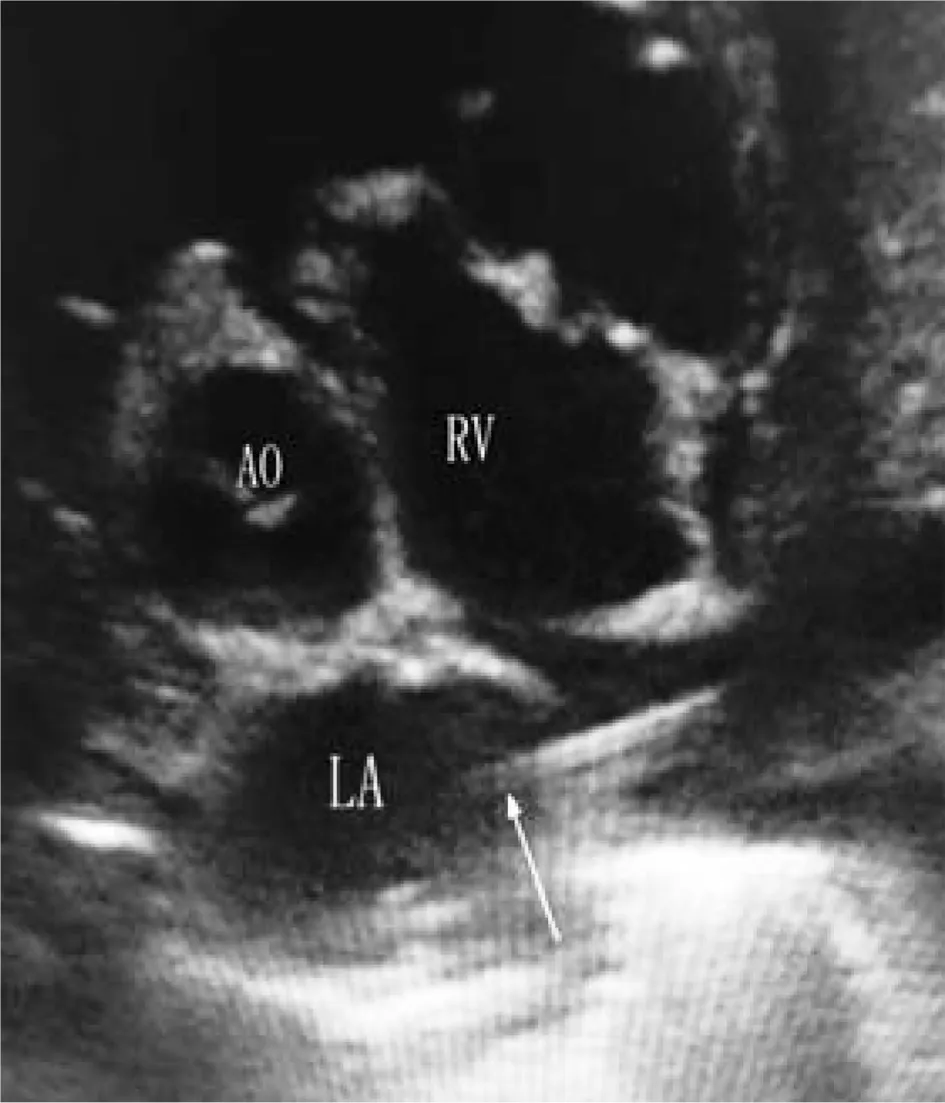

B超下位于心房内的导管末端共31例,其对应的椎体位置为T5~T9,其中位于左房内的导管末端16.67%(2/12)X线检查上对应椎体T8,见图2、3;位于右心房内的导管末端仍有15.79%(3/19)X线检查上对应椎体T9,见图4、5。

图2B超下导管末端位于左心房(箭头所示)

图3X线检查导管末端位于T8(白色方块)

图4B超下导管末端位于右心房(箭头所示)

图5X线检查下导管末端位于T9(白色方块)

2.2床边B超与X线检查定位UVC末端位置比较B超提示UVC末端位于目标位置共21例(36.21%),异常位置37例(63.79%);X线检查提示位于目标位置32例(55.17%),异常位置26例(44.83%)。2种方法判断导管末端位置进行比较,差异有统计学意义(χ2=4.35,P=0.04)。

2.3实际置管深度与预置深度比较58例患者UVC实际置管深度平均为(8.46±0.67)cm,体质量预置入深度平均为(7.60±0.60)cm,剑突-脐距离预置入深度平均为(7.35±0.82)cm,实际置管深度与体质量预置入深度相比,差异有统计学意义(t=5.53,P=0.00),实际置管深度与剑突-脐距离预置入深度相比,差异有统计学意义(t=7.77,P=0.00)。

3 讨论

X线-胸腹片是评估UVC导管位置的最常用方法。Greenberg等[4]研究认为,若导管末端位于T8、T9之间90%可位于目标位置(下腔静脉和右心房连接处)。但随后研究[5]发现,导管末端位于T6~T11,甚至最高达T4水平也可位于目标位置,与胸椎水平无密切联系。Michel等[11]认为X线检查定位导管末端与B超相比能力有限,其敏感性、特异性分别为66%、63%,与Ades[5]等研究相似。另有学者[12-13]尝试以X线片心脏轮廓、横膈水平提高对导管位置判断的准确性,但仍低于B超。本研究也发现位于目标位置的导管末端X线片对应椎体范围广泛(T6~T9),且B超与X线检查对导管末端位置判断不同;而B超可直接观察导管位置与心内结构及血管关系,所以本研究推断其定位UVC准确性更高。

本研究发现,体质量、剑突-脐距离预测置入深度与实际置入深度相比,差异均有统计学意义(P<0.05)。Dunn[14]推断肩-脐距离可预测置入深度,也有学者[5]认为体质量、肩-脐距离都不能很好预测置入深度。B超可术前测量置管路径各段的长度,是否能更准确预测置入深度,有待进一步研究。

UVC留置时间长,保证导管始终位于目标位置是避免并发症的首要条件。本研究采用脐静脉缝扎联合胶带桥固定导管,发现4例初始位置正确的导管中,3例在留置过程中位置变深,1例脱落至下腔静脉。也有研究[15]发现,改良式脐静脉缝扎法优于传统固定方法。但由于新生儿脐静脉至心脏距离可因其下肢运动发生改变[6](平均位移0.54 cm,最长达1.8 cm),加之患儿治疗中移动体位、抢救、操作等,导管均有移位可能。B超无辐射、操作便捷,可床边反复监测,确保导管位于目标位置,避免或早期发现并发症。

本研究也存在一定的局限性。首先X线与B超检查间存在时间差(平均8 h),摄片时移动体位或抢救治疗操作均有导致导管移位可能,不能保证结果的绝对一致性;其次为了减少患儿X线暴露,在B超引导下调整末端位置或重新置管后未再行X线检查,缺少对导管末端位移情况的B超及X线检查比较。

综上,床边B超可以直观反映导管位置与解剖位置关系,准确定位导管末端位置,有成为UVC定位金标准的可能;且可重复操作,值得临床推广。

[1]FUCHS E M,SWEENEY A G,SCHMIDT J W.Umbilical venous catheter-induced hepatic hematoma in neonates[J].J Neonatal Perinatal Med,2014,7(2):137-142.

[3]SULEMANJI M,VAKILI K,ZURAKOWSKI D,et al.Umbilical venous catheter malposition is associated with necrotizing enterocolitis in premature infants[J].Neonatology, 2017,111(4):337-343.

[4]GREENBERG M, MOVAHED H, PETERSON B, et al.Placement of umbilical venous catheters with use of bedside real-time ultrasonography[J]. J Pediatr,1995,126(4):633-635.

[5]ADES A,SABLE C,CUMMINGS S,et al.Echocardiographic evaluation of umbilical venous catheter placement[J]. J Perinatol,2003,23(1):24-28.

[6]FLEMING S E,KIM J H.Ultrasound-guided umbilical catheter insertion in neonates[J].J Perinatol,2011,31(5):344-349.

[7]周景,王三南,马月兰,等.B超定位在新生儿脐静脉置管术中的应用[J].中国新生儿杂志,2015,30(1):54-55.

[8]王涛,许锦富,刘龙魂.超声引导下脐静脉置管术在新生儿中的应用价值[J].新医学, 2016,47(1):39-42.

[9]SHUKLA H,FERRARA A.Rapid estimation of insertional length of umbilicalcatheters in newborns[J].Am J Dis Child,1986,140(8):786-788.

[10]邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕.实用新生儿学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2011:923.

[11]MICHEL F,BREVAUT-MALATY V,PASQUALI R.et al.Comparison of ultrasound and X-ray in determining the position of umbilical venous catheters[J].Resuscitation,2012(82):705-709.

[12]PULICKAL A S,CHARLAGORLA P K,TUME S C,et al. Superiority of targeted neonatal echocardiography for umbilical venous catheter tip localization: accuracy of clinician performance model[J].J Perinatol,2013,33(12):950-953.

[13]HOELLERING A B,KOORTS P J,CARTWRIGHT D W,et al.Determination of umbilical venous catheter tip position with radiography[J].Pediatr Crit Care Med,2014,15(1):56-61.

[14]DUNN P.Localization of umbilical catheter by post-mortem measurement[J].Arch Dis Child,1966,41(215):69-75.

[15]欧阳平.脐静脉置管两种缝扎固定方法的效果比较.[J].安徽医学,2013,34(4):457-458.