荆州市18种禾本科观赏草的灰色关联度分析

袁苗苗,安运华

( 长江大学园艺园林学院,湖北 荆州 434025)

观赏草( Ornamental Glass)是具有观赏价值的草本植物,以禾本科为主, 其次是莎草科、灯芯草科等。观赏草往往单株分蘖稠密成丛,群体成片分布,茎秆姿态优美,叶片色泽丰富,花序多姿多彩,分蘖性好,养护水平低,可在不良环境条件下生长[1]。但狭义上,观赏草主要是指禾本科中具有观赏价值的适于造景的草本植物。

禾本科观赏草景观价值高且独特。在秋冬时节,大多禾本科观赏草植物的叶子和花序呈现出亮丽的金黄色、红褐色、蓝色、白色、紫色,这给萧肃的时节带来了鲜活的气氛。它能呈现的状态可稀疏、可成丛、可抱团,可上下疏密分明。在搭配上,一丛观赏草搭配上一掇石、一汪水[2,3],或者是倚栏杆依墙边,都是别样的野趣。整片的观赏草随着山坡起起伏伏,又有自然的田野景象。禾本科观赏草对环境适应性好,绝大多数的禾本科观赏草抗旱涝又耐水淹,抗寒冷又耐高温,这样的植物养护需求很低[4],是良好的“海绵城市”建设植物,符合现代节约型、自然生态的环境绿化的理念[5]。

在2009年以前,对观赏草的研究大多限于对观赏草的潜在价值和配置方法的分析上。2009年以来,出现了对本土观赏草的驯化、市场化的生产利用以及国外优良观赏草的引种驯化的相关报道[1]。但是,我国中部地区的观赏草的调查以及定量分析几乎没有。基于此,笔者对湖北省荆州市典型景观进行实地调查,采集荆州市内禾本科观赏草,并采用灰色关联度分析法对资源价值进行综合评定,以找出综合价值高的禾本科观赏草。

1 材料与方法

1.1 材料来源

本研究所用禾本科观赏草来自于湖北省荆州市典型公园( 荆州古城环城公园、月湖公园、三国公园、明月公园)、居住小区( 楚都御苑、城南春天、万科华府)、市政道路( 荆秘路、南环路)和农田景观,并根据相关资料整理得到研究区现有禾本科观赏草相关景观形态特点( 表1)。

1.2 研究方法

采用灰色关联度分析法,将荆州市18种禾本科观赏草作为一个灰色体系,每一种观赏草作为系统中的一个元素,对性状的量化值进行标准化及无量纲化处理,并以各性状评价值均为5作为“理想种”[7],计算不同品种综合性状与理想种的关联度。

基于该分析方法,为了更准确地对调查的植物进行进使用价值的研究,选择抗性耐性强、观赏价值高、易于控制的禾本科观赏草,参考相关研究资料[6,7]和参与评价人员的意见确定了6个评价指标( 表2)。其中对原生境、抗性耐性、叶色采用直接打分法,对于观赏性、花序美景度和花序颜色采用是多人打分取平均值法[6]。参与评分的人员共有9人,其中育种人员、设计人员、一般人员各3人。每个评价指标有4个评价等级供选择,3为最高级,0为最低级。

表2 荆州市禾本科观赏草性状评价标准

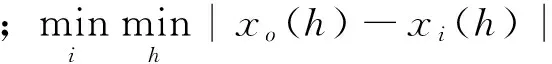

将18个参试禾本科品种编号为xi(i=1,2,3,……18,品种编号),理想品种各个性状构成的数列为x0,性状指标为k(k=1,2,…,6)。xi(h)表示第i号参试品种的第k个形状的等级分值。参试品种与理想品种之间的关联系数为ξi,关联度为γi(k),计算公式为:

(1)

(2)

2 结果与分析

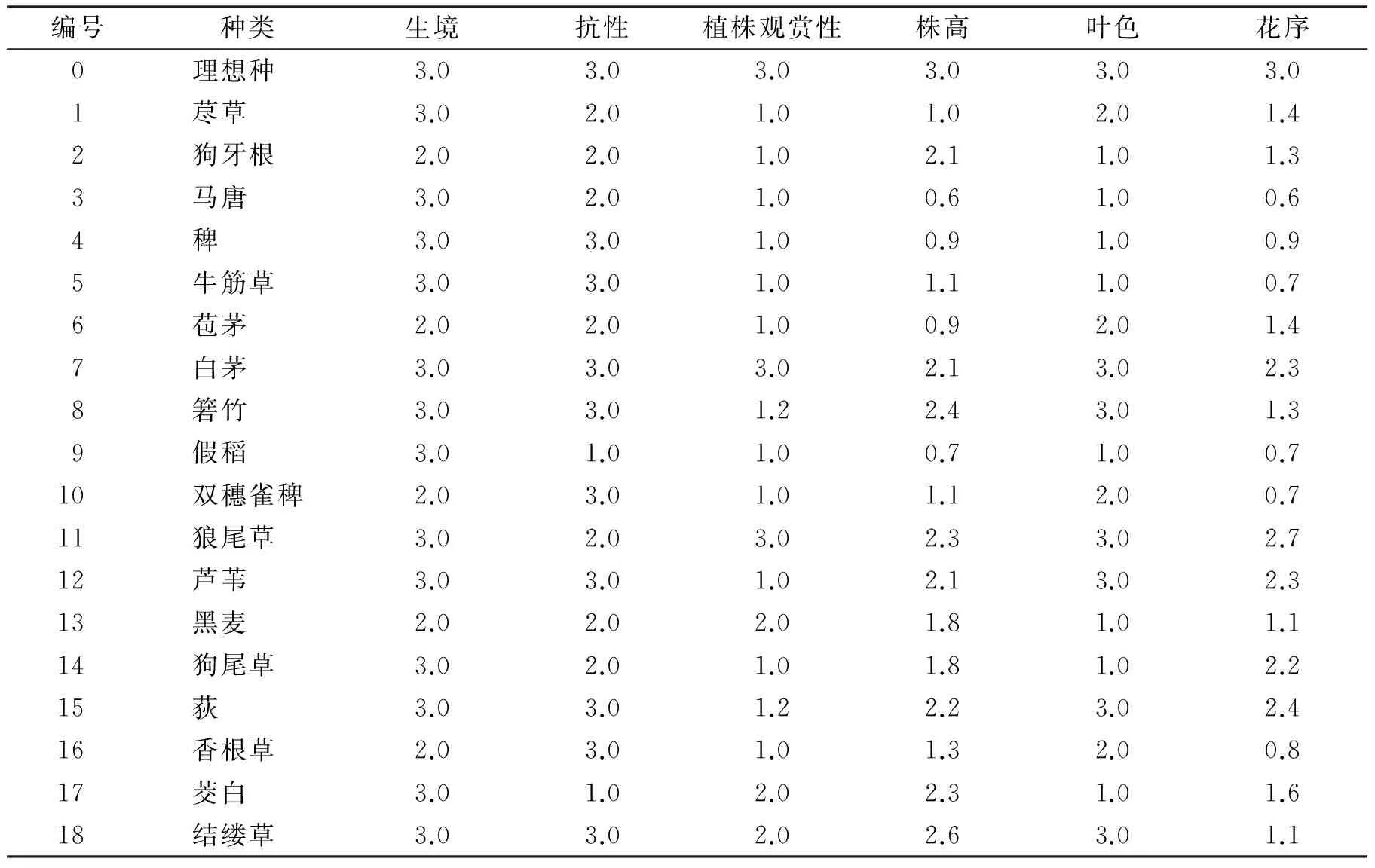

2.1 荆州市主要禾本科观赏草性状评价

按照表2的评价标准,对荆州市主要禾本科观赏草性状进行评价,评价结果见表3。

表3 荆州市主要禾本科观赏草的性质评价值

由表3可见,除了牛筋草、假稻、双穗雀稗外,绝大多数观赏草的各项指标达到及格等级( 及格分是1.0),上述3种植物的花是绿色至浅黄,花小,花序细长不明显。叶色指标中,评价值为1.0的草种占44%,说明参试品种叶子多为绿色。抗性指标得分表中,18个禾本科观赏草,89%草种具有耐旱性,其中因为耐盐碱而评价值为2.0以上的品种具有耐旱性。

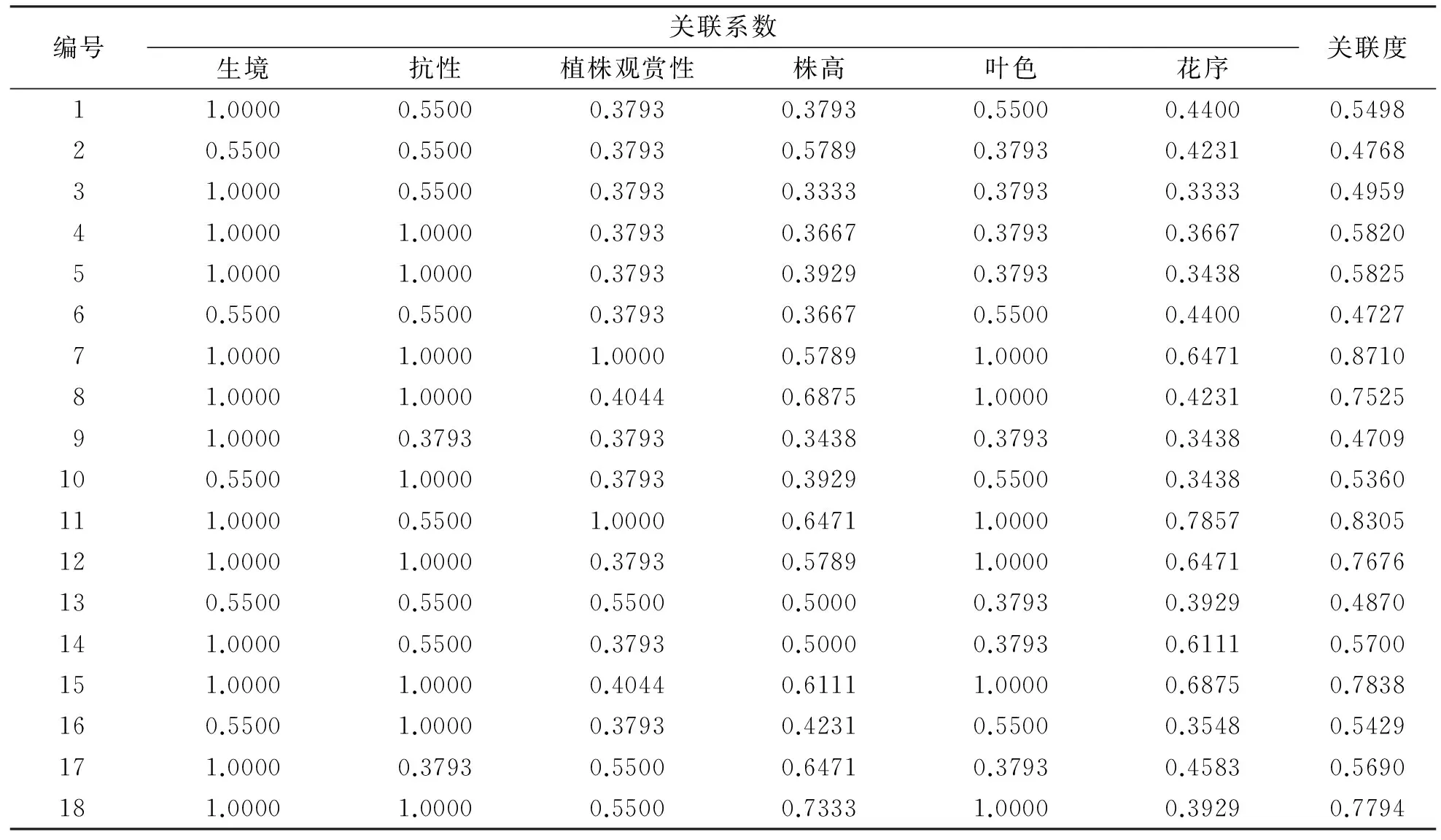

2.2 荆州市主要禾本科观赏草与理想种的关联系数和关联度

根据表3的评价结果进行关联系数和关联度计算,结果见表4。灰色关联度分析法原则是与理想种越接近,则关联度越大,即评价越高[8]。由表4可知,白茅、狼尾草关联度较大,分别为0.8710和0.8305,且都超过0.8,说明两者的综合指标较高。荻、结缕草、芦苇、箬竹关联度值超过0.7,表明这4种植物具有良好的综合性状。关联度最低的是假稻,其关联度值只有0.4709。

3 讨论与结论

参评的18中禾本科观赏草中有7种与理想种的关联度在0.6以上的,它们多具有良好的观赏性和适应性。本研究得出具有较高的观赏价值的有白茅( 0.8710)、狼尾草( 0.8305)、荻( 0.7838)、结缕草( 0.7794)、芦苇( 0.7976)、箬竹( 0.7525),可以考虑应用于植物造景中,其他观赏草从开发研究到最后利用时间周期可能更长。

表4 荆州市主要禾本科观赏草与理想中的关联系数和关联度

采用灰色关联度分析法可以较为全面地获得观赏草的各个主要性状的定量化评定,结果更加数字化,并且具有可靠性[9],这对于评价一个地区整体资源特征有重要作用。

虽然一些观赏草已经应用于园林景观配置,如箬竹、芦苇、结缕草,但是参评的绝大多数观赏草还未被开发,只是当毫无观赏价值的“野草”,可见对观赏草的育种及驯化,应是今后关注的重点。

[参考文献]

[1]尹新彦,储博彦,田银萍,等.我国观赏草研究与应用现状[J].河北林业科技,2012,(2):40~43,51.

[2]武菊英,王国进.可持续旱景园林与观赏草[J].科技潮,2003,(10):42~43.

[3]武菊英.观赏草:为花园设计注入新的活力[J].中国花卉园艺,2003,(15):38~39.

[4]丰会民.观赏草在城市景观中的应用研究[D].泰安:山东农业大学,2009.

[5]赵书青.观赏草及其园林应用的研究[D].泰安:山东农业大学,2008.

[6]李秀玲.13种观赏草在南京地区的适应性评价[D].南京:南京农业大学,2009.

[7]胡静,张延龙.陕西省主要观赏草资源及其评价[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2008,(6):105~112.

[8]王庆海,袁小环,武菊英,滕文军.观赏草景观效果评价指标体系及其模糊综合评判[J].应用生态学报,2008,(2):381~386.

[9]邓聚龙.灰色系统综述[J].世界科学,1983,(7):1~5.

——碗灯舞