德沃夏克《F大调弦乐四重奏》的音乐技术形态分析

文/卢丽君

一、特定时限中文本作者的生活际遇与环境考察

1892年,原籍是捷克的德沃夏克受美国的珍妮特·瑟伯夫人邀请,在纽约担任纽约国家音乐学院院长。在美国任教期间,德沃夏克以美国黑人音乐为素材,创作了著名的《F大调弦乐四重奏》(作品96)和《新大陆交响曲》。其中,德沃夏克的F大调弦乐四重奏,作品96号又名“美国”,是他在爱荷华州的斯比维尔度假时所作。当地是一个相当大的捷克裔社区,他置身于同胞之间使他精神振奋,谱曲工作进行非常迅速,从构思到完成只花了十六天(1893年6月8日至23日),翌年元旦在波士顿首演。时至今日,这首四重奏已成为弦乐四重奏文献中的经典之作,以其动人的旋律和丰富的音乐内涵而深得人们喜爱。

德沃夏克用他满藏灵感的音符谱写了这首朴实且旋律的动人作品,对这几种弦乐音色的搭配以及细腻的情绪交流都非常注重。整个乐曲极为精练,又洋溢着令人难忘的温馨气息。旋律素材略微简化并刻意呈现出朴实特色,曲调本身是独创而非沿用,只有谐谑曲中一个简单的动机是来自德沃夏克听到的鸟鸣声。德沃夏克在这里精湛地运用在民间音乐中非常普遍的五声音阶,那是他在美国印地安人音乐及黑人灵歌中发现的这一音乐特色。尽管他试图在旋律中灌注“美国精神”,其音调变化依然是波希米亚风格。在美国,德沃夏克还认识了一个新的国家和人民,领略到了一种新的文化。这些人生体验不可能不给他的音乐创作风格带来变化,加之在这段远离故乡和亲人的岁月里,他备受思乡之苦,更赋予他笔下的音乐一种格外动人的抒情色彩和情感表达的戏剧性。这一切在他到美国后创作的一系列作品中均有鲜明的体现,这首四重奏又被称为《美国》,我们或许会联想到有着同样标题的作曲家的另一首室内乐作品——作品97号降E大调弦乐五重奏以及著名的第九《自新大陆》交响曲。“美国”这一标题更多地应被理解为对作品创作背景及作曲家精神状态的提示。在这首作品中,我们不难体会到两种感情或生命状态——昂扬进取的积极因素和去国怀乡的惆怅感伤的交织、撞击以及与之相伴的场景和由此激发的想象,或许还有另一层更加深刻的冲突,即作为“旧世界”的欧洲所代表的传统文明与“新世界”美国所代表的现代文明间的冲突,这是德沃夏克这位伟大的作曲家对时代精神的体悟和表达。

二、音乐技术形态分析

(一)第一乐章

第一乐章以较快速的音乐表现出一片繁忙的景象。主题旋律非常优美主题1由中提琴在小提琴的震音背景之下奏出,优美多姿的旋律中透出明快的嬉戏色彩,还有几分和蔼可亲的幽默感,这反映出作曲家创作此曲时的愉快心境。尽管这个主题在整个乐章尤其是展开部中具有主导性的地位,但主题2也是令人难忘的,它出现于整个呈示部的副部至结束,洋溢着德沃夏克的音乐所特有的淳朴动人的美,两个主题同时又具有浓郁的“美国”风格——印地安土著音乐的五声音阶特性。1、整个音乐过程在宏观结构上的逻辑关系

从结构图示可看出,第一乐章由引子、呈示部、展开部、再现部及尾声组成,展示了一个完整的奏鸣曲式架构。从曲式上看,这是没有任何突变的奏鸣曲乐章,但可以让人感觉到美国时代中德沃夏克作品的特征,提高不少聆听的趣味。整个乐章采用4/4拍贯穿到底,速度不太快。

下图为第一乐章的结构图示:

在音乐材料运用方面,作曲家充分地利用已有材料进行诠释,主题1、2在呈示部完整呈示后,用将主题1、2变化与新主题在展开部陈述。而再现部中,仍以主题1、2为主要素材,并将其展衍。尾声部分则以主题1的后半部分为素材进行重复至结尾。

2、乐曲各阶段的材料分析

(1)引子

引子的规模很小,作曲家用两个声部的小提琴演奏很弱的震音来渲染轻盈的氛围,在主调F大调上进行渐进的导入。

(2)呈示部

呈示部的主部一开始是以小提琴活跃的震音和大提琴沉稳的长音为背景,主题1从容、欢快,作曲家在这里重视切分音的表达,跳音、连音、重音的组合体现了该主题的明朗和清新。这是个由非常具有民族特色的五声音阶组合的素材,以四个小节为一个乐句,形成方整乐段,在第20小节处收拢结束。主题1,在第11小节到第16小节运用主题1最后1/4部分的素材进行延伸。这个部分充分调动起小提琴、中提琴和大提琴的积极性,让第一小提琴与大提琴这两个外声部进行前后呼应,第二小提琴与中提琴则采用卡农模式,将主题1的材料裂变发展。在第15小节处,通过对主题1部分素材重复、改变,成功转向主调的关系d小调。第17小节处将主题1的素材进行部分截选,从大提琴开始,接着交给中提琴,中提琴演奏完,第二小提琴接手,最后是第一小提琴。这种由下而上的声部接连叙述方式,使这个小连接非常具有层次感。重复的同时,由于音色不尽相同,避免了听觉疲劳。然后,在第21小节又出现主题1,与第一次陈述不同,这次在主题1的后半句开始进行转调,接着重复乐句进入连接部的另一阶段。该阶段以C大调开始,运用乐句,将跳音、连音相结合,主要是和声进行。在第28小节处才有由第一小提琴所演奏的明显主旋律。在第34小节处,由C大调转到了它的关系小调a小调上进行展开。在第36小节开始,新材料首先由第一小提琴和第二小提琴两个上声部演奏新素材,接着又在第二小提琴和中提琴两个内声部进行,形成自上而下、由强到弱的音响效果,在即将结束的时候,采用叠入的办法将主题2引出。主题2一开始便通过a小调和它的同名大调——A大调的一级和弦进行转调。主题2素材照样是五声音阶,朴素无华,在小提琴主奏为歌咏般的音色及中提琴、大提琴简单的和声伴奏织体下,显得的更加令人亲近,其陈述用8个小节构成了一个方正的乐段。从第51小节开始,这个新素材被剪截,作曲家采用素材前面部分,让第一小提琴和第二小提琴两个声部交替演奏,接着将材料移高二度模进达到移调的目的。接着,第56小节便开始对音乐素材做裂变发展,至第59小节处形成非方正乐段,并在结束部以属和弦做结,形成开放乐段,以迎接展开部。

(3)展开部

展开部是在第64小节开始,在前面的a小调上延续发展,以主题1的素材为中心,不停转调,到达第68小节处才落在e小调上。在其间,作曲家不停地转调,将第一小提琴和第二小提琴前后分别陈述材料,并用中提琴和大提琴作为音程伴奏背景引出主题3。主题3由比较零散的乐句组成,取材于主题1,由第一小提琴奏出,整个主题在c小调上稳定地阐述。在第78和第79两个小节中,小提琴运用碎弓演奏法演奏震音作为补充。第80小节中,转调后的主题3再现于中提琴声部,展现于D大调。这个主题在第80小节开始便一直被第一小提琴及中提琴声部交叉进行着,直到第88小节,主题3又有了变奏形式,先是在第二小提琴声部出现,又出现了两个小节的大提琴演奏主旋律、中提琴演奏震音、小提琴演奏长音的音响,显现出大提琴强而有力的诠释能力。接下来作曲家又将D大调转向远关系的C大调上继续陈述主题3以与主题3的变奏相结合的形式,在第95小节处落下,并转向新主题。主题4是个非常简单的、重视重音演奏的主题。该主题由6个四分音符和4个八分音符,两个小节的规模组成,整个基调是前面C大调的远关系调f小调。首先在第二小提琴声部呈示,其他声部为休止;接着在第一小提琴声部呈示,这时中提琴和大提琴声部为休止;然后中提琴声部又进行呈示,大提琴声部为休止;最后是大提琴声部有一次陈述主题4,此时其他声部皆为伴奏织体,无休止。在这个部分,作曲家非常巧妙地将配器由薄到厚,音响由弱到强,一步步增强弦乐的表现力,在强调主题4的同时加厚伴奏织体,在同中求异,避免了听觉的审美疲劳,也达到了推向高潮的目的。在主题陈述完毕,达到高潮后,作曲家于第104小节做了音乐的延伸,截取前面音乐部分素材,音量由强至弱,节奏由密到疏慢慢回归平静,落在f小调上。

(4)再现部

再现部直接从前调f小调转到同名大调F大调上,再现开始。主题1照样是由中提琴奏出,显得坚实有力,接着转让由第一小提琴演奏,构成一个收拢的方整乐段。接着是一个主题1的延伸部分,该部分所截取的素材来自主题1,整个形式与呈示部差不多。但从第119小节开始,乐段还未结束,大提琴声部作为伴奏用了一个八度的下行音阶。这个音阶非常重要,它是由四分音符组成,由上至下,诚然有序,并弱音处理。这样,强调了第一小提琴和第二小提琴之间的主题交替演奏,也增加了上下连两个声部的对比性,之后又落在降E音上,这部分是F大调游走到降D大调的连接。从第123小节开始,是主题2的变形再现。首先是在大提琴上再现,乐句结束后,便转予小提琴陈述。这个转接过程从F大调转向同名f小调上,乐句要还没结束,便开始第二小提琴用前面所用过的小素材叠入进来,接着是第二小提琴与第一小提琴交错进行重复。在低音部分,大提琴采用同音反复,造成了音响的高潮期待,接着又用下行八分音符量化音阶拓宽音域。在第138小节处,第二小提琴和中提琴两个内声部形成反向进行,形成强大张力,继而从强转到弱。第144小节处,主题3变化再现,在第146小节处开始对主题3的材料进行重复。从第148小节开始,主题2的变形再现。这次是从第一小提琴声部在f小调开始陈述,接着在第二小提琴声部再次陈述。在第156小节处,主题2在第一小提琴声部再现了,并于第160小节处在大提琴声部出现主题2的变奏,通过重复后半部分达到补充的作用。这个部分除了大提琴演奏主旋律外,小提琴跟中提琴的其他声部均以碎弓的演奏方式做和声伴奏织体,在第167小节处蓄能,推向高潮。

(5)尾声

尾声延续了主调F大调,在第168的第二拍开始。新素材持续了四个小节后,在第173小节处回到原速,也回到了原来出现过的素材上。最后四个小节由主题2后部分重复衍述,先是分声部,倒数第二小节时四个声部共同呈示,达到了情绪的高潮。

3、调高与调性布局

引子一开始便是以F大调开始,顺理成章地称为呈示部的起始调。呈示部中,主部的主题1一直在F大调上稳定发展,而连接部也遵循了主调。副部的主题2与主部的主题1性格上都较温和、明朗,对比不大。所以作曲家为了让主部和副部形成一定的对比,在副部的开始便转为了C大调,而在进行中又转了两次调,分别是A大调和a小调。另一方面可以看到,作曲家为了维持呈示部本身该具有的稳定性,他在转调中非常谨慎,全部用了F大调的近关系调。而在展开部,材料衍述中大胆运用频繁的转调,并且是远关系转调,这里强调了展示部与呈示部的对比。再现部的调性很稳定,回到了原来的主题和调性,中间只用了同名大小调的转换便回到主调F大调上。尾声在F大调上持续发展到恢宏结束。

(二)第二乐章

第二乐章是慢板,以徐缓如歌的音乐展示了一种乡愁,一种绵绵的情思基于D小调之后表达出了深深的怀旧与思念。乐曲中间部分情绪变得热烈而激昂,先是第一小提琴与第二小提琴之间的对话,之后是大提琴与第一小提琴之间的对话,为音乐表达带来戏剧性的紧张因素。充满黑人灵歌风格,洋溢感伤气息的歌谣乐章。在其它弦乐单调的伴奏下,第一小提琴从第三小节起奏出乐章的主题,然后由大提琴加以承接。

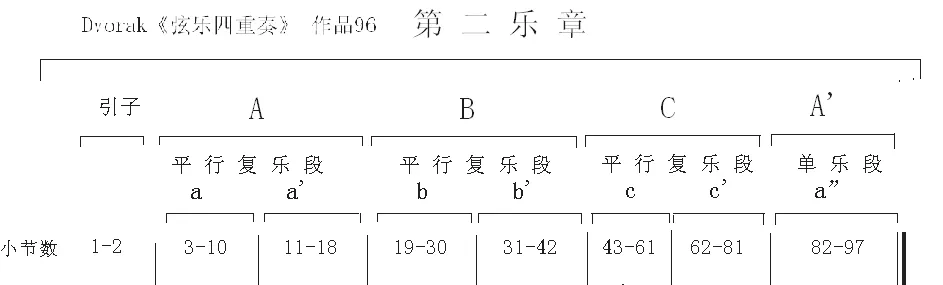

下图是第二乐章的结构图示:

1、整个音乐过程在宏观结构上的逻辑关系

从结构图示可看出,第二乐章由A、B、C和A’三个部分组成,是一个带再现部的再现四部曲。

音乐从头到尾都是在慢板中进行,通常用来表现欢快、活跃的6/8拍构造了另一种抒情、流动却伤感的旋律线。

在音乐材料运用方面,乐曲中有对比也有重复,A、B、C每个部分都有其新素材。而A中的a乐句和 a’乐句、B中的b乐句和 b’乐句及C中的c乐句和 c’乐句都分别同属于一个素材,旋律和节奏基本都一样。所以形成了A、B、C三个平行双句体乐段。而再现部A中的a”则是a乐句的素材加以延伸,最后完满结束。

2、乐曲各阶段的材料分析

(1)引子

与第一乐章一样,第二乐章的引子只用了两个小节来作为导入。慢板的弦乐合奏建立在d小调上面,拉出忧郁的情愫。第一小提琴声部做休止,为第3小节的主旋律声部做好准备。

(2)A平行复乐段

A乐段由a和 a’两个乐句构成,这两个乐句的主要材料同出一辙,旋律、节奏、调式都同一,并且规模一样大小,都是完整的8个小节。a乐句在第3小节处开始,第一小提琴在等待了两个小节之后,用八度滑奏升到一个高度,然后渐渐落下,接着持平。第二个乐句在装饰后,一样是八度滑音上扬,之后旋律线渐渐下行。两个d小调乐句用叹息的语调表现了作曲家的淡淡乡愁和感情的起伏,旋律在情绪的带动下于第10小节处开放结束。紧接着是a’乐句,该乐句的主旋律交由大提琴演奏。大提琴的演奏省去了八度的上滑音,但却做了弱进处理。这样一来,大提琴本来就沉重的音色显得更加忧郁。在第18小节处,大提琴坚持在d小调上,以开放的形式落下帷幕。a乐句和a’乐句除了旋律声部的演奏声部不同,它们的伴奏织体都是相同的,所以形成了平行复乐段。在一个共同的伴奏背景下,用弦乐高低音频相差较大的两种乐器先后演奏主旋律,可以起到很好的强调主题旋律的作用,又使音色区分于听觉,显示出两个乐段的区别,作曲家在这里是匠心独用。

(3)B平行复乐段

B乐段也由两个句子构成,为b乐句和 b’乐句。其中b乐句的主旋律由第一小提琴演奏,整个音乐从之前的d小调转向F大调。从第19小节开始,音乐由两个相同的乐汇组成,旋律一直在比较高的水平线上游走。在第24小节处,旋律走向开始从高到低,在第25小节处采用了上五度的摸进形式,层层推进音乐的发展。接着是对这一部分材料的延伸。在第30小节处,音乐走向另一个阶段b’乐句,调性从F大调转到d小调,主旋律也由大提琴声部接任演奏。整个主旋律的音色起了变化,且伴奏织体相对前面乐段而言,变得复杂,从原来的主调织体变成复调织体。形成复调形式的是第一小提琴声部与演奏主旋律的大提琴声部,第一小提琴的旋律线是越走越往高攀,大提琴则从容不迫地演奏b乐句素材。从第35小节开始,第二小提琴声部的伴奏有了变化,由原来音程关系较小的跳进或级进变为音程距离宽的跳跃,甚至有不少是纯八度大跳跃。这种方式使音乐流动性大大较强,也令音响的磁场大大加宽,形成立体感。b’乐句的第一小提琴不断向前向上推进,低音声部也在协同,最终在第38小节第二拍推向了最高点,这也是全曲的高潮点。高潮过后,第一小提琴与大提琴开始回落,第二小提琴与中提琴伴奏声部的力度跟随主旋律渐渐弱下,最终于第42小节第二拍形成闭合乐段。

(4)C平行复乐段

C部分照样是由c乐句和 c’乐句组成平行复乐段。c乐句一开始是延续前面B乐段结束部分的G大调,以第一小提琴声部为主旋律,中提琴声部与大提琴声部做辅助的对位声部。在第47小节处,转向了降b B大调,和弦的功能是主-下属-主-下属。这个部分主旋律仍然是由第一小提琴演奏。在第51小节,c乐句的素材变化延伸至第53小节,在第55小节开始转到C大调,该音乐素材在第56小节开始被模仿重复,伴奏织体主要是主调和声。c’乐句在第62小节第一拍开始,陈述于前C大调的进关系G大调上。这个乐句的音乐素材取自前乐句,并加以调性变化,在第67小节处由转向降B大调,又于第74小节转向d小调。c’乐句频繁的转调使其与前面c乐句在听觉上造成了变化,避免了听觉审美疲劳。从第78小节开始,音乐素材又多次的反复,此时的伴奏织体也没有变化,这种重复,给人们造成了造成听觉变化的期待。终于,在反复了第四次后进入了新的阶段。

(5)A’单乐段

再现的A’乐段,以原A乐段的素材为中心,进行变化诠释。音乐一开始便是再现原A乐段的素材,基于原调d小调上发展。与A乐段最大不同的是A’乐段选择了大提琴进行主旋律的演奏,音色显得更深刻、更哀叹。在伴奏织体方面,A’乐段和A乐段基本一样。但在第一个乐句结束之后,A’乐段将A中的主题素材加以重复和延伸。在第90小节处,主旋律交给了大提琴演奏,中提琴使用碎弓演奏发演奏震音,表现了悲伤、缅怀的情愫。音乐越往后发展越将节奏加宽,最后以非常弱的声音结束在主和弦上。

3、调高与调性布局

乐曲的主调是d小调,A部分中的平行复乐段都严格遵守主调,稳定地进行。而B部分,为了使其与A有一定对比,作曲家安排了主调的平行大调进行阐述,而在b’乐句由转向了d小调,接着转往其近关系G大调。C部分的转调更是频繁,一开始遵循了前乐段的调性,在中部转向了G大调的远关系降B大调,接着又转往远关系C大调。而在c’乐句处,G大调再次出现在旋律中,中部大胆转向降B大调后,又是远关系转调,将其转到d小调。为了造成强烈的音乐矛盾,作曲家在这部分的转调大多采用远关系转调,达到了很好的冲突作用。A’单乐段回归原调。

(三)第三乐章

第三乐章十分活跃的是一首精致的谐谑曲,以富有节奏感的、跳跃的旋律向人们传达了新大陆的气息,流动着生命的活力。开头由第一小提琴奏出的美妙旋律好似鸟儿的鸣转。作曲家写出这一曲调的灵感也确实得自他在美国乡间听到的鸟儿欢唱,这其中寄予着一位异国音乐家对新大陆何等的清新感受,而大小调之间的变换又传神地表达了作曲家心头掠过的思乡的浮云。最后充满活力地引向了生气勃勃的、迷人结尾,呼应着中间乐段如教堂赞歌的音乐,然后进入了一个积极、轻快的结束。

这是德沃夏克在史碧维尔附近的森林散步时,听到身上具有黑羽毛的红鸟快速嘹亮的啼声,将其记录下来使用于此首诙谐曲乐章。

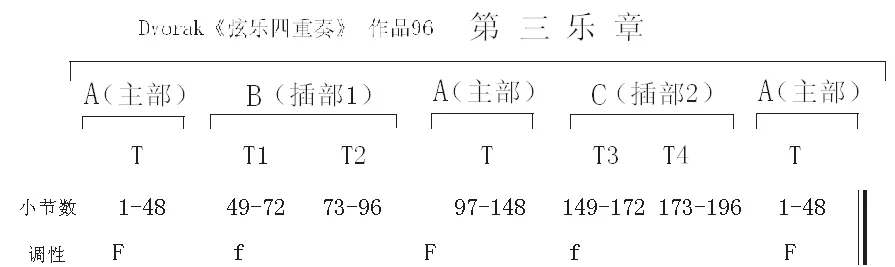

1、整个音乐过程在宏观结构上的逻辑关系

依上图可知,第三乐章由5个部分形成五部回旋曲。全曲为3/4拍子,作曲家在此可以破坏原本的重音位置,加强切分音,使音乐具有民族气息和活跃特点。

在音乐材料方面,全曲围绕主部中的主题T为中心素材,在插部B和插部C中展衍、延伸音乐。

2、乐曲各阶段的材料分析

3、调高与调性布局

(1)A(主部)

主部A一开始出现在大提琴声部,以F大调开始,主题性格活泼、热情,较零散。第1小节到第8小节为一个乐句,第9小节到第16为一个乐句部分,于是形成了方正的闭合乐段。这个乐段中主要以乐汇的重复为发展手段,强弱对比明显,音乐表现力很强。接着是一个由乐节所组成的乐段,首先由第一小提琴演奏,接着是中提琴,这种互相交替演奏的方式,使乐节重复的方式不机械,听觉上不会有排斥。在第29小节处,作曲家运用第一小提琴和第二小提琴互相交替演奏主题素材的变奏,自下而上,互相呼应,最后在第40小节处落在F大调上。在第41小节处有一个假再现,再现了前面的部分素材,加以重复,以弱出做结。

(2)B(插部1)

插部是个平行复乐段,且出现了以个新主题。主题是用第二小提琴演奏,第一小提琴则作为唯一的伴奏声部,两者结合在f小调上。乐句规模为8小节,在第57小节处开始第二阶段的主题陈述。这个部分主旋律交由大提琴声部负责,演奏表情大多是fp、fz等力度术语,将弦乐的演奏优势和音色优势展现了出来。这次的伴奏是有第一、第二小提琴和中提琴声部三者完成,皆是主调和声伴奏织体,凸显出大提琴的音色特点。在第72小节处,音乐稳稳地落在f小调一级和声上,形成闭合乐段。接着,主题2继续被陈述,主角仍然是大提琴,中提琴做简单的跳音伴奏,小提琴两个上方声部全部休止,将大提琴的弱而有力的表现力体现出来。第二个乐句将主旋律转给了第一小提琴,第二小提琴、中提琴和大提琴都做简单的和声伴奏。在旋律不变的情况下,用小提琴的尖锐与大提琴的刚劲做对比,更加强调了主旋律。最后音乐在渐弱的情况下得到休息,落在f小调上。

(3)A(主部)

第二次出现的主部A将前面的主部旋律进行了变奏。一开始,主题就放在中提起和大提琴声部一起演奏,同旋律并同节奏,突出主题素材。从第101小节开始便有了变奏的迹象。主旋律被置于第一小提琴声部,第二小提琴和中提琴声部做了复调伴奏织体的效果,两个内声部更呈现倒影模式。在第109小节处,主题再现。这次主旋律是放在不太明显的中提琴声部,一句结束后,开始出现由下而上的主题接替演奏的情况。音色由厚到薄,由下到上,层次非常明显,结构也清晰。在演奏方面,四个声部共同渐强,在第124小节处完满结束。接着是对前面素材的延伸,作曲家这里将前面所用的由下而上的声部交替演奏方式变为了自上而下。重复素材,却不重复音响效果。在第137小节处,又有了新的变奏。音乐以强入的方式展开,建立在F大调上,主旋律放在第一小提琴和第二小提琴声部中,而中提琴和大提琴声部则做简单的和声伴奏。音域越来越宽,音量和力度却越来越小,自重在F大调的一级和声上停止。

(4)C(插部2)

第149小节开始是第二个插部,这个部分的素材是主题2的主要素材。小提琴用很弱的震音做背景,由第二小提琴、中提琴和大提琴共同演奏主题2,再次强调主题素材。往后的一大段都由第二小提琴、中提琴和大提琴演奏震音做背景,小提琴声部则演奏主旋律,与前面做了声部演奏的置换,达到了不同音响效果、和相同的强调目的。这个插部在一直保守地延续f小调。

3、调高与调性布局

第三乐章在调性方面显得朴素。整曲以F大调为基调,而转调都只是F大调与f小调互换而已。

(四)第四乐章

第四乐章是从容的活板,置于F大调中,3/4拍子。整个乐章沉浸在热烈的气氛中,仿佛曲作者也被清新的空气所感染,投身于新大陆的繁忙之中。曲式为回旋曲,贯穿乐章始终的是一个轻盈跳跃的主题,其间的插部则既有民歌风的抒情,又有对生活的虔诚祝福和庄严礼赞。

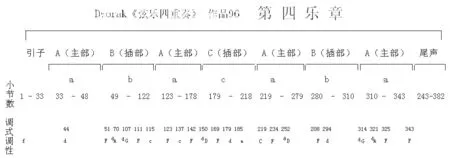

1、整个音乐过程在宏观结构上的逻辑关系

由上图可看出,第四乐章是典型的回旋曲式架构。其中包括有B、C两个不同的插部,第三次出现的插部则是B的再现。

跳跃似的回旋曲主题之后出现的第一插句(降A大调)中,还可看到捷克民谣特有的六度与三度,正中央的第二插句,与前后部分形成对比,变成圣咏曲风的主题。

2、乐曲各阶段的材料分析

(1)引子

引子一开始建立在F大调上,是由四个小节组成,主要由第一小提琴、中提琴和大提琴演奏。引子是提取了a主题素材,有很多跳音,为a做了情绪铺垫。

(2)A(主部)

主部A的主题活泼,结合了连音与跳音,延续了前面引子的F大调。主题由第一小提琴演奏,第二小提琴、中提琴及大提琴则做简单的和声辅助。在力度方面,第一小提琴声部是由强到突弱,下面三个声部都是以弱进为表述方式,主要更突出了主题的第一拍,将原来的强拍打乱了,落在第二拍上。在第44小节处,主题开始转调为d小调,力度很强,在第50小节用五级和声做开放处理。接着又将主题放在小提琴声部,调性落在F大调上。

(3)B(插部)

新素材首先出现在B插部,新调式为降A大调,这里进行了远关系转调。这个部分转调非常频繁,在第107小节处,转向了降G大调,第111小节又转向F大调。接着,作曲家不满足于此,继续转调,在第114小节转到C小调,接着持续至结束。

(4)C(插部)

插部C是平行二重乐段,从第179小节开始,建立在小调上,继而在第185便转调为a小调。这个主题素材与之前的插入素材的感觉相当,有种庄严、肃穆的教堂气氛却略带伤感。第二乐段主题在大提琴声部,小提琴以跳音演奏,与下方的大提琴音乐以及感觉造成强烈对比。

(5)尾声

尾声部分回归到了原调,落在F大调上,其规模比较大,采用的是引子素材。在第367小节处小提琴用了上行半音阶向前推进,达到渐强的推动作用,终于在第371小节处达到最强点。而第377小节由再现了主部主题,形成一个前后照应的模式,紧接着是强音结束。

三、小结

德沃夏克在自己一生的音乐创作中,始终把民族性这一重要因素放在首位,无论在歌剧、交响乐或室内乐作品中,他都努力把将民族性、抒情性和欧洲古典音乐传统紧密结合起来,达到尽可能完美的境地。他在美国任教期间,以美国黑人音乐为素材,创作了著名的《F大调弦乐四重奏》(美国)和他那光辉的代表作《新大陆交响曲》。F大调四重奏作曲家最著名最“好听”的一部作品。1893年作于美国斯皮尔维尔,德沃夏克本人在试演中担任第一小提琴。1894年元旦,波士顿的科奈塞尔四重奏团在波士顿举行公开首演。此前,德沃夏克用了很长时间希望自己摆脱创作上旋律线条的奢华自负以及作品结构上的千篇一律,这些愿望都在这个作品中找到了共鸣。创作灵感源自美国本土音乐,“新世界”充满活力的都市生活、辽阔的大自然景色、黑人灵歌以及印第安文化都给作曲家留下不可磨灭的印象,这些素材与他日渐浓重的乡愁促使他在创作上有更强烈的欲望。

“如果我没有看见美国,我是永远写不出这样的交响曲的。”这是德沃夏克在创作《“自新大陆”交响曲》时写给友人的一封信中提到的。《F大调弦乐四重奏》,即《“美国”四重奏》,《“美国”四重奏》更多着墨于新大陆的蒸蒸日上。我们听的是第三乐章,富有节奏感的、跳跃的旋律向人们传达了新大陆的气息,流动着生命的活力;末乐章沉浸在热烈的气氛中,仿佛曲作者也被清新的空气所感染,投身于新大陆的繁忙之中。这是一部令人怦然心动的作品,当四件弦乐器同时奏响第一个音符开始,充满动感的旋律就抓住了听者的心灵,使之与音乐一起跳跃,一起律动;浓浓的情感贯穿始终,渗透到心灵世界的最深处,让人不由得沉浸其中,无法释怀。